Benché basato su un carteggio privato, il volume di Fernando Venturini “Il Giaki e il Chini: cronache della vita di Giacomo Matteotti e di Velia Titta” non si esaurisce nella ricostruzione di un rapporto affettivo pure di straordinaria intensità quale fu quello che legò Matteotti alla sua compagna di vita, ma assume l’epistolario come un particolarissimo punto di partenza, dal quale si snoda la narrazione di una biografia parallela dove la vicenda sentimentale agisce come una lente di ingrandimento, attraverso la quale è possibile contemplare più nitidamente quella politica e quella più largamente umana. La vita affettiva diventa, in altri termini, rivelatrice di tratti individuali dei protagonisti che, a loro volta, si intrecciano con il dramma collettivo e consentono di coglierne i tratti più nascosti, rivelando tracce che riconducono ineluttabilmente al sentiero della storia.

Benché basato su un carteggio privato, il volume di Fernando Venturini “Il Giaki e il Chini: cronache della vita di Giacomo Matteotti e di Velia Titta” non si esaurisce nella ricostruzione di un rapporto affettivo pure di straordinaria intensità quale fu quello che legò Matteotti alla sua compagna di vita, ma assume l’epistolario come un particolarissimo punto di partenza, dal quale si snoda la narrazione di una biografia parallela dove la vicenda sentimentale agisce come una lente di ingrandimento, attraverso la quale è possibile contemplare più nitidamente quella politica e quella più largamente umana. La vita affettiva diventa, in altri termini, rivelatrice di tratti individuali dei protagonisti che, a loro volta, si intrecciano con il dramma collettivo e consentono di coglierne i tratti più nascosti, rivelando tracce che riconducono ineluttabilmente al sentiero della storia.

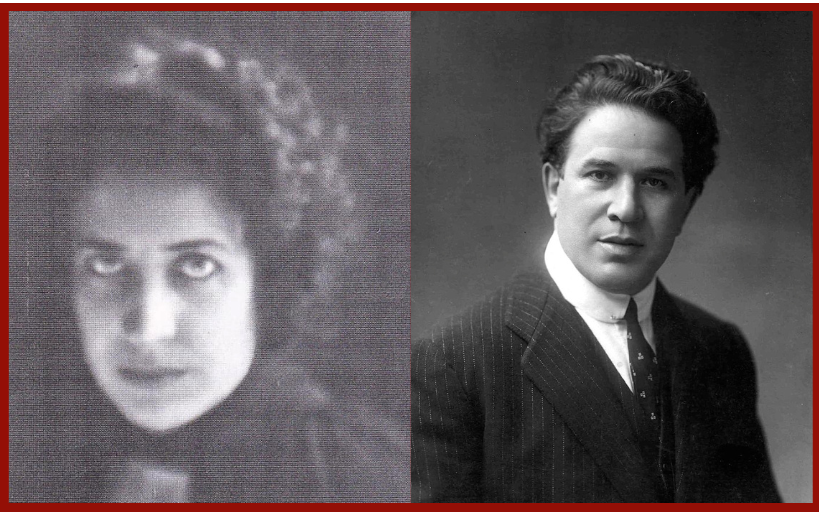

Questo approccio, peraltro, consente di evitare (questo è uno dei molti pregi del volume) che la presenza preponderante della memoria di Matteotti proiettata nell’arco di un secolo offuschi la storia di Velia: il carteggio infatti fa emergere tutta la sua complessa personalità, non sfondo femminile di un ritratto d’uomo, ma protagonista di un rapporto nel quale prevale una reciprocità che plasma entrambi, in un percorso di comune e intensa introspezione psicologica, nel quale la giovane donna, pur nella devozione (ricambiata) nei confronti del compagno, fa valere le sue prerogative, i suoi diritti, le sue pretese, che negli ultimi anni diventeranno anche un motivo di tensione, ma mai di allontanamento.

Peraltro, il rapporto tra Giaki e Chini (i due nomignoli, “intimi e misteriosi” li definisce l’autore, che i fidanzati iniziano a usare sin dai primi momenti di un rapporto epistolare nel quale, lungamente, prevale il “lei”) è totalizzante e a tratti e questo non sfugge alla lettrice e al lettore di oggi, poco abituati, malgrado la bulimia comunicativa dei social media, a un’espressione di sentimento così intensa, perfino un po’ claustrofobica forse a causa dell’assertiva certezza che pervade le lettere di entrambi di essere protagonisti di un rapporto unico, ma anche di un sentimento di isolamento, derivante, a sua volta, da una vera e propria vocazione alla sincerità spinta sempre al punto della confessione intima, e animata dalla convinzione che gli altri difficilmente possano penetrare in una sfera affettiva così privata.

E proprio in questa sfera personale si manifestano le caratteristiche individuali destinate a riflettersi anche nella dimensione pubblica: Velia è una donna colta, che gode anche di una certa prosperità economica grazie al successo artistico del fratello, il noto baritono Titta Ruffo (nello pseudonimo, Ruffo Cafiero Titta aveva invertito cognome e nome, abbandonando il secondo nome, Cafiero, espressione delle simpatie anarchiche del padre Oreste, fabbro e titolare di una officina per la lavorazione del ferro) e coltiva ella stessa molteplici interessi artistici; dotata di grande sensibilità, profondamente religiosa, è autrice di poesie e di un romanzo, L’idolatra, pubblicato sotto uno pseudonimo maschile (Andrea Rota), che risente delle atmosfere decadenti dell’epoca e nella descrizione di una passione amorosa assoluta e dissolutrice sembra quasi presagire l’esito drammatico della sua vicenda privata.

L’epistolario con Giacomo si muove lungo diversi registri, animati da una tensione affettiva che non sembra mai scemare, non priva però di lucidità e di spirito critico: intensificandosi l’impegno politico del futuro marito, del quale peraltro non condivide fino in fondo le idee e le iniziative, la fidanzata, poi moglie, assume sovente la veste di una interlocutrice attivamente critica, che segue con attenzione l’attualità politica, si tiene informata, commenta e interpreta i singoli episodi, senza lesinare la critica, se ritenuta necessaria, e senza perdere l’occasione, laddove essa si presenti, per cercare di riportare Giacomo in direzione di quegli studi giuridici che avrebbero potuto rappresentare l’alternativa a una vita di continui spostamenti dovuti al ruolo di leader emergente a livello nazionale, e che costringeva i due innamorati, prima e soprattutto dopo il matrimonio, a lunghi e sofferti distacchi.

Dal canto suo, il dialogo di Giacomo con l’amata è una continua occasione di introspezione psicologica, di autoanalisi che lo porta spesso a riconsiderare autocriticamente un riserbo che se da un lato sembra creare delle barriere e rendere difficile la comunicazione, dall’altro, combinato con il profondo sentimento di vicinanza alle classi più umili, lo porta a gesti di vero e proprio altruismo, come l’organizzazione di corsi di alfabetizzazione per i commilitoni analfabeti, durante il lungo periodo di ferma militare a Messina, punizione conseguente alla sua ferma opposizione alla guerra del ’15-’18: un riserbo che il giovane ormai votato alla politica considera un limite, non solo nei suoi rapporti privati, e al quale cerca costantemente di porre rimedio, attraverso un’autoanalisi che dice molto su un rigore morale e un culto quasi religioso della coerenza che lo caratterizzerà nella vita pubblica come in quella privata.

D’altra parte, Giacomo si riteneva anche vincolato dal lascito dei due fratelli, Matteo e Silvio (e soprattutto di Matteo, il primogenito), entrambi stroncati dalla tubercolosi in giovane età ed entrambi votatisi alla causa del socialismo e degli studi, e il forte senso morale che aveva animato la sua scelta di dedicarsi anima e corpo alla politica traspare anche nell’epistolario, nel modo stesso in cui si rapporta alla persona che ha scelto come compagna della sua vita.

D’altra parte, Giacomo si riteneva anche vincolato dal lascito dei due fratelli, Matteo e Silvio (e soprattutto di Matteo, il primogenito), entrambi stroncati dalla tubercolosi in giovane età ed entrambi votatisi alla causa del socialismo e degli studi, e il forte senso morale che aveva animato la sua scelta di dedicarsi anima e corpo alla politica traspare anche nell’epistolario, nel modo stesso in cui si rapporta alla persona che ha scelto come compagna della sua vita.

Molto ci sarebbe ancora da dire su come l’epistolario diventi nelle pagine di Venturini una vera e propria biografia intellettuale e affettiva parallela: il volume, infatti, attraverso gli scarni riferimenti diretti all’attività politica contenuti nell’epistolario, apre non poche finestre sulla dimensione pubblica e sulle reciproche interazioni con la vicenda familiare fino e oltre il consumarsi del dramma. Ci limiteremo qui a soffermarci su due aspetti di particolare rilievo, riguardanti, il primo, il percorso politico di Matteotti e il secondo la vicenda di Velia successiva al delitto.

Per quanto riguarda il primo aspetto, esso viene esplorato attraverso il raccordo, quale si desume dall’epistolario, ma non solo, tra la storia privata e le scelte politiche: viene in evidenza una peculiarità dell’opera di Matteotti che, se non fu un innovatore sul piano teorico, si differenziò di molto dall’ambiente del riformismo socialista per profondità di dottrina, per inclinazione naturale allo studio e per la propensione all’approfondimento degli aspetti tecnici e amministrativi dei problemi politici, dovuti a una innata curiosità che lo avrebbe condotto anche fuori dai confini nazionali, a corrispondere con gli esponenti socialisti inglesi, austriaci e francesi, in un rapporto che la battaglia contro il fascismo intensificò.

Questo avvenne anche in relazione all’impegno con cui il giovane deputato si adoperò per contrastare un’opinione diffusa negli ambienti dell’Internazionale socialista, oltre che nella Penisola, secondo la quale il fascismo sarebbe stato il prodotto di una arretratezza politica tutta italiana, evidenziandone invece il carattere di reazione armata delle classi dominanti contro le conquiste democratiche conseguenti alla mobilitazioni di massa dei lavoratori che, all’indomani della grande carneficina della guerra contro cui Matteotti si era pronunciato senza alcuno dei tentennamenti che avevano scosso molti suoi compagni di partito avevano rivendicato un nuovo protagonismo e più avanzati equilibri politici e sociali.

In questo quadro, il legalitarismo di Matteotti si manifesta in primo luogo come difesa delle istituzioni democratiche dalla controrivoluzione borghese, contro il sovversivismo delle classi dominanti, che stavano rinnegando e si accingevano ad abbattere il quadro di regole e garanzie mediante il quale esse si erano affermate in passato e che erano vissute ora come un limite intollerabile alla difesa delle proprie prerogative e dei propri privilegi. In questo senso, Matteotti comprende l’impraticabilità delle manovre puramente parlamentari, che pure avevano costituito un elemento di forza del socialismo riformista anteguerra, in un contesto dominato dalla sovversione del regime parlamentare stesso; per questa medesima ragione, fa della Camera elettiva, fino al suo ultimo discorso, la ridotta da cui battersi nel momento in cui tutte le altre roccaforti della democrazia e della partecipazione sono crollate sotto i colpi dell’offensiva squadrista, sotto i colpi di una reazione che, diversamente dal passato, riesce a mobilitare settori non irrilevanti dei ceti medi e perfino a penetrare tra le classi subalterne, mostrando di avere bene appreso la lezione dell’inquadramento autoritario della società civile realizzato durante la guerra.

Con l’omicidio Matteotti emerge inequivocabilmente la brutalità di un regime che, a dispetto delle attese di molti (compresi alcuni esponenti del Partito socialista unitario), non opera nel senso della normalizzazione, ma da subito dopo la marcia su Roma, in direzione della legittimazione della violenza come sistema di governo, mentre la successiva vicenda di Velia il secondo aspetto sul quale intendiamo soffermarci documenta la quotidianità di un altro tipo di violenza perpetrata sistematicamente nei confronti di una persona che il regime non si limita a isolare ma circonda di spie e di personaggi interessati a manifestare una servile fedeltà attraverso l’esercizio sistematico dell’arte del raggiro e della dissimulazione.

Una volta espatriati gli amici più stretti, da Turati a Vera e Giuseppe (Memé) Modigliani (che aveva rappresentato la parte civile nel processo farsa di Chieti), il regime crea attorno alla vedova Matteotti una trama sempre più fitta di condizionamenti, approfittando delle difficoltà economiche in parte artificiosamente create al fine di assottigliare il patrimonio di famiglia per costringerla a cercare aiuti che verranno centellinati con sapiente sadismo, sotto l’occhio vigile dell’autorità di polizia. Il fine, perseguito con varie modalità, è quello di ledere il prestigio e la credibilità di Velia (tentativo che ha fatto registrare qualche esito postumo anche in sede storiografica), impedirle di assumere iniziative politicamente di rottura, come la pubblicazione all’estero di un volume di memorie, e soprattutto di chiuderla in una rete che falsi amici, in realtà al soldo del regime, concorsero a trasformare in una prigione invisibile, e che alla fine consumò la reclusa, spentasi nel 1938, all’età di 48 anni. Meno cruenta, ma non meno inesorabile, la mano del tiranno omicida non lasciò mai la presa, e oltre al delitto cruento si macchiò di una persecuzione subdola e feroce contro Velia Titta, persecuzione che le pagine di Venturini restituiscono alla memoria e alla storia, dopo un prolungato oblio.

Valerio Strinati

Pubblicato venerdì 7 Giugno 2024

Stampato il 02/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/scene-da-un-matrimonio-giacomo-matteotti-e-velia-titta-nella-tempesta-del-secolo-breve/