C’è un punto della storia in cui la luce sembra concentrarsi sempre al centro. È lì che generalmente si cercano i protagonisti, gli eroi, i nomi che riempiono le lapidi e i libri di scuola. Ma ogni luce genera un’ombra, e nei bordi di quella luce – nei margini – vivono le voci che non si sono mai spente del tutto, pur se a lungo sono rimaste in silenzio.

C’è un punto della storia in cui la luce sembra concentrarsi sempre al centro. È lì che generalmente si cercano i protagonisti, gli eroi, i nomi che riempiono le lapidi e i libri di scuola. Ma ogni luce genera un’ombra, e nei bordi di quella luce – nei margini – vivono le voci che non si sono mai spente del tutto, pur se a lungo sono rimaste in silenzio.

La Resistenza del margine. Antifasciste, sovversive, partigiane. Il caso di Siena, di Silvia Folchi, nasce proprio da lì: da quel confine taciuto dove le donne hanno resistito, lottato e costruito la libertà, pur senza che la storia ufficiale le riconoscesse pienamente.

Il titolo, La Resistenza del margine, non è un vezzo poetico. È una dichiarazione politica e simbolica. Significa che la Resistenza non è solo quella dei fucili e delle montagne, dei comandanti e delle brigate; è anche, e forse soprattutto, quella che si è compiuta ai bordi della narrazione, dentro le case, nei campi, nei refettori, nei boschi, nelle cantine, nei sussurri delle donne che sfidavano la paura e i fascisti. Con fantasia, con coraggio.

Come farà Cordara Marchetti, la partigiana Lucciola, arrestata e tradotta a Siena alla “Casermetta”, luogo di detenzione e tortura, dove rimarrà per un mese. “Passati i primi periodi di sconforto e di abbattimento – racconta la donna – cercai il mezzo per potermi rendere utile, nei limiti delle possibilità, alla causa dei miei ragazzi. Pensai che attirandomi la simpatia e la fiducia dei militi fascisti, avrei potuto conoscere con una certa facilità le loro intenzioni verso i ribelli ed avere altre utili notizie”.

E così è. I fascisti stanno preparando un rastrellamento a Castelmuzio. Si tratta di far arrivare la notizia ai partigiani che operano in quella zona. Pur consapevole dei rischi che corre, Lucciola scrive su un sottile foglio di carta – che poi cuce nell’orlo di una gonna – un messaggio per avvisare i compagni del pericolo che corrono. La preziosa informazione esce così dal carcere dentro il pacco dei panni sporchi che ha inviato alla madre.

“Margine” è il luogo da cui le donne sono partite e in cui spesso sono state ricacciate, ma è anche il luogo da cui hanno costruito la loro forza. Resistendo non malgrado quel margine, ma attraverso di esso. Folchi raccoglie le loro voci come si raccoglie la cenere di un fuoco che ancora arde sotto la brace. Lo fa con la pazienza di chi ascolta, di chi ricompone un mosaico disperso.

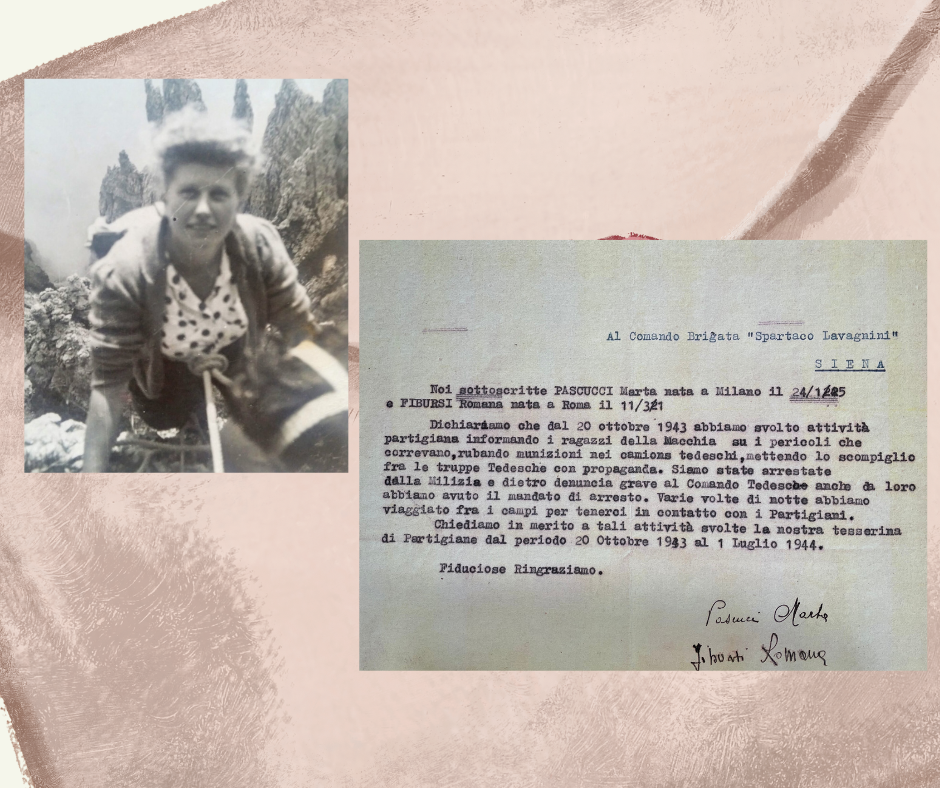

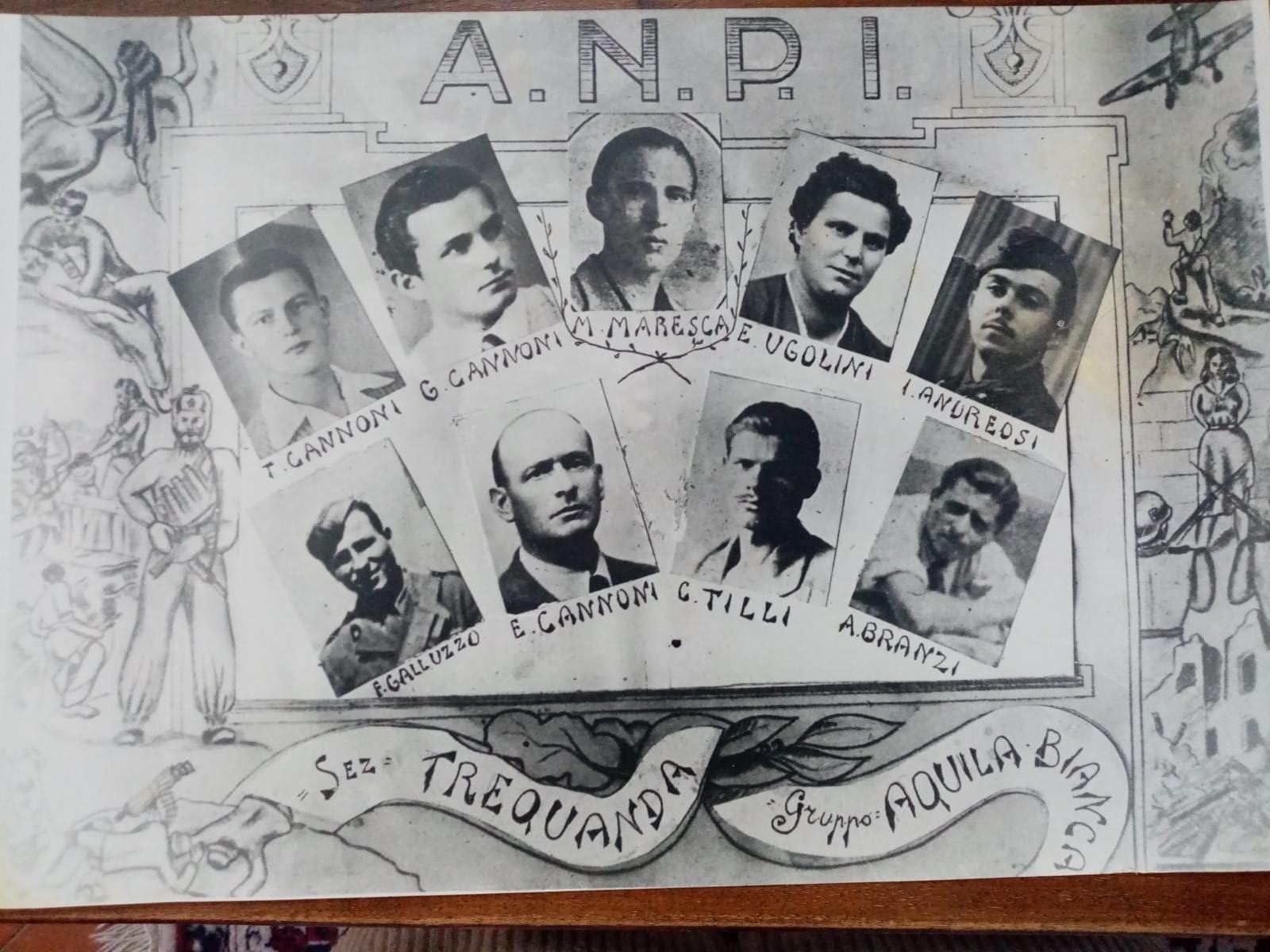

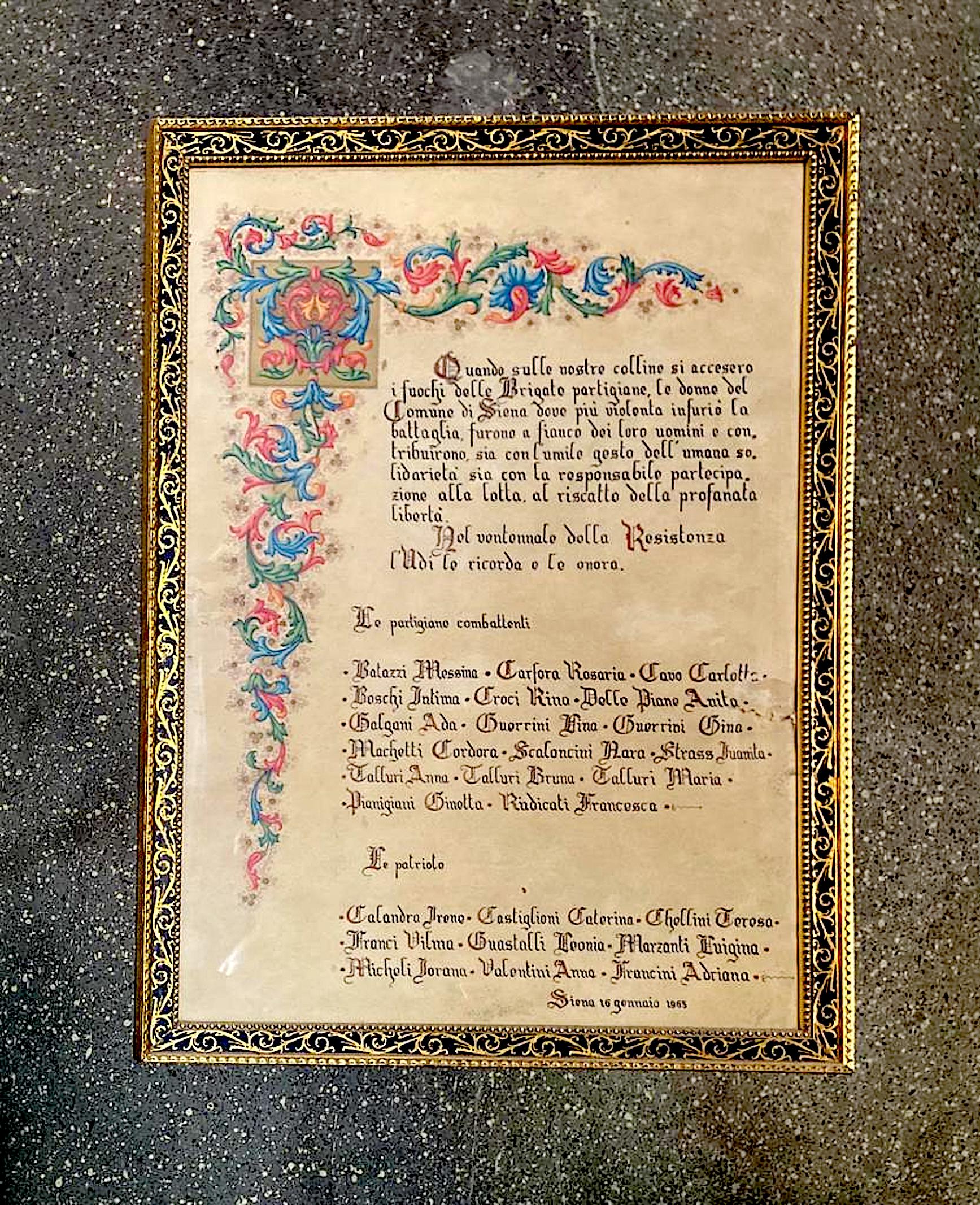

La provincia di Siena non è una periferia della storia: è un laboratorio di umanità, un microcosmo dove la Resistenza ha assunto i volti di 46 partigiane, 67 patriote, oltre a 20 donne originarie del senese ma attive altrove, 6 benemerite e 159 collaboratrici. Intellettuali e contadine, studentesse e madri, nobildonne e operaie: nessuna di loro cercava l’eroismo, e proprio per questo lo hanno incarnato pienamente. Eccole, tutte insieme per la prima volta in un libro. Ne esce un racconto corale di grandissima forza. E come sottolinea nella prefazione Sara Lucaroni “non è affatto vero che le donne senesi parteciparono scarsamente alla Resistenza. Ce l’ebbero eccome anche loro una coscienza civile. Il «pubblico» irruppe anche nel loro privato, dentro i confini che la cultura fascista (e quella dell’epoca) aveva fissato per loro. E la loro forza era sempre stata lì, presente, coraggiosa, lucida. La posta in gioco era altissima e irrinunciabile: immaginare (e soprattutto costruire) una società libera e più giusta”.

Nel loro agire quotidiano – nascondere armi, cucinare per i compagni, trasmettere ordini, curare feriti, sfidare le perquisizioni – c’era una radicale rivoluzione silenziosa. Non soltanto contro il fascismo, ma contro un ordine patriarcale che le voleva chiuse nel privato. Folchi mostra come per queste donne la Resistenza sia stata insieme lotta politica e rivelazione personale: un passaggio dalla penombra delle stanze domestiche alla luce incerta della libertà. E va sottolineato che il loro impegno nella Resistenza è tanto più significativo, “considerando che non hanno obbligo di leva e non devono sottrarsi al bando di arruolamento nella Repubblica sociale, come accade ai maschi. Il loro impegno è totalmente volontario e non dettato da circostanze esterne. Da loro non ci si aspetta che prendano la via della macchia, e chi lo fa sfida non solo le leggi fasciste, ma anche le più radicate convenzioni sociali”.

Eppure, finita la guerra, quelle stesse donne tornarono a un’altra forma di clandestinità: quella del silenzio. Gli uomini uscirono dai boschi per ricevere medaglie e incarichi; loro, spesso, rientrarono nelle case, accettando di nuovo il ruolo di madri, mogli, sorelle. Alcune non chiesero neppure il riconoscimento di “partigiana”. Non per mancanza di orgoglio, ma per pudore, per rifiuto della retorica, o forse perché nessuno le aveva mai abituate a pensarsi come parte del “centro” della storia.

Riascoltando le interviste che lei stessa aveva registrato all’inizio degli anni 90, nel corso di una ricerca che le aveva fatto incontrare alcune protagoniste della Resistenza nel territorio, Folchi ha ridisegnato una mappa del margine. In essa il confine non è più uno spazio d’esclusione, ma di nascita. Ogni casa, ogni cucina, ogni rifugio diventa un piccolo centro di resistenza. È qui che il titolo del libro rivela il suo senso più profondo: la Resistenza del margine è la Resistenza che nasce dal basso, dalla vita quotidiana, dal gesto anonimo che tiene in vita la dignità umana quando la storia sembra crollare.

“Quando siamo andate a intervistarle non sempre siamo state capaci di andare oltre il racconto sedimentato – scrive Silvia Folchi – le volte in cui siamo riuscite a creare una relazione, però, si sono aperti gli scenari più interessanti, magari poco utili per le cronologie resistenziali, ma quelli in cui la narrazione diventa un atto creativo, anche liberatorio, che non discende dalle parole di altri o dalla memorialistica, ma esclusivamente dalla propria capacità di ricordare, di fare i conti, dopo così tanto tempo, con la sé ventenne di fronte alla guerra e alla violenza, di tornare a mettersi in dialogo con le proprie emozioni, i propri sentimenti, le scelte di umanità che distinguono sì, tutta la Resistenza, ma che sul piano individuale assumono un peso incredibilmente rilevante”.

Nelle pagine scorrono nomi e volti che non si dimenticano. Lina Tozzi, contadina povera, che “senza esitazione, senza possibilità di fare altrimenti, cercando soltanto di nascondere il morente alla vista dei propri figli” cede il proprio letto a un partigiano ferito e offre il poco che ha per cucinare nel bosco. Accanto a lei, la vicina che, per costruire la cassa del giovane partigiano morto, sacrifica la tavola del pane, quella stessa su cui sfamava i suoi figli.

Mina Biagini traveste da donna Guido Lisi, un giovane partigiano, per aiutarlo a passare sotto il naso dei fascisti. Mina è combattente nel 9° distaccamento della Spartaco Lavagnini con il ruolo di portaordini e infermiera. È una staffetta abituata a muoversi tra la città e la formazione. Guido, si lascia convincere, e, sotto la sapiente regia di Mina, si trasforma in una bella ragazza. “Scarpe con la zeppa di sughero, sul capo un turbante con lo spillone, reggipetto imbottito, una sottanina aderente, campanelle alle orecchie, barba ben rasata, pomata e cipria, labbra rosse fiammanti. Soddisfatti del travestimento, i due escono di casa in pieno giorno. Lui ha una borsetta sotto braccio, con dentro una pistola, due bombe a mano e un paio di ciabatte per liberarsi prima possibile delle scarpe alte”.

Quello che caratterizza queste donne è il non posare come eroine. Anche quando il loro contributo alla Resistenza è rilevante. Per dire, Mina Biagini – che è nata in una famiglia di mezzadri e si è iscritta al Partito Comunista clandestino all’età di vent’anni – il 10 giugno 1944 partecipa con i partigiani della Lavagnini e della brigata Guido Boscaglia all’assalto del carcere di San Gimignano, dove vengono liberati 72 prigionieri politici di varie nazionalità. Di quell’azione Mina dirà che, essendosi arresi subito i militi a guardia del carcere, non si poteva considerare un vero e proprio assalto. «Non si sparò neanche un colpo. Tutto accadde così in fretta che non sembrò neanche vero». In realtà l’azione segna un punto molto importante per i partigiani, che restano a San Gimignano per alcuni giorni”.

Elena Ugolini Cannoni, detta la Mora, procura le armi ai partigiani. Va in giro con una rivoltella, che non esita ad usare, dimostrando notevole sangue freddo, quando una notte viene sorpresa dal caporale della milizia. “Io feci un passo indietro – ricorderà la Mora in un libriccino di memorie raccolte, curate e pubblicate in occasione del centesimo compleanno dal nipote Edoardo Cannoni – gli puntai la rivoltella e gridai: «Alza le mani!» Lui alzò le mani e io gridai ancora: «Girati, sennò ti sparo! E ora corri!». Cominciò a correre, su per la salita dei Fabbri. Appena era sparito, io mi misi a correre giù per i campi e arrivai al bosco del Palareto”.

Eppure queste donne anche nel fragore della guerra non perdono mai la loro umanità. Un giorno a un posto di blocco di partigiani Elena vede due ragazzi trattenuti sotto la minaccia delle armi. I due rischiano grosso, perché sono stati sorpresi con dei prosciutti e altre vettovaglie requisite ai contadini con la scusa di essere mandati dai partigiani, e per questo devono essere puniti. La Mora riesce a convincere i compagni a risparmiare i due ragazzi, colpevoli solo di appartenere a famiglie povere, e li invita a valutare le circostanze che possono spingere a comportamenti sbagliati: «In ogni modo noi non possiamo comportarci come i fascisti che mettono in galera i ragazzi, altrimenti finiremmo per essere come loro, e noi non siamo come loro!».

E poi ci sono Vera Aldinucci, che batte i tasti di una vecchia Olivetti rossa, scrivendo volantini fino a notte fonda, Sparta Notari Gelsomini, che viene torturata davanti al figlio che morirà alle Fosse Ardeatine, Luisa Ballocci, appena tredicenne, che con il suo cane, corre tra le colline a portare messaggi….Ognuna di loro è una scheggia di luce. Le loro storie non appartengono alla retorica della gloria, ma alla verità dell’esperienza. La loro memoria non è semplice cronaca: è una forma di resistenza morale alla cancellazione, una contro-narrazione che restituisce il senso stesso della Resistenza italiana.

Nel suo saggio Folchi spiega come la storiografia italiana, per decenni, abbia guardato altrove: le donne erano citate come “ausiliarie”, “collaboratrici”, “sostenitrici”. Mai come soggetti centrali. Le donne partigiane “imbarazzano e destabilizzano gli stessi che al loro fianco hanno combattuto per dar vita a qualcosa di radicalmente nuovo – scrive Folchi –. Viene da pensare che hanno potuto vivere pienamente finché la Resistenza prevedeva la condizione di clandestinità. Dopo, gli uomini sono usciti alla luce del sole, mentre le donne da quella clandestinità non sono uscite mai, o lo hanno fatto molto dopo e alla spicciolata”. Liberarsi da “una narrazione intrisa di paternalismo benevolo” non è stato semplice e solo in anni recenti si è cominciato a guardare al contributo delle donne nella giusta ottica. E va riconosciuto all’Anpi, nello specifico all’Anpi provinciale di Siena, di aver dato il suo pieno contributo nel levare quella patina che oscura tante storie al femminile della Resistenza, fornendo informazioni e documenti altrimenti condannati alla polvere degli archivi.

Le donne non hanno dato, insomma, un “contributo”. Le donne sono state una parte fondante della Resistenza. D’altronde i numeri parlano da soli: 35.000 partigiane combattenti, 70.000 organizzate nei Gruppi di Difesa della Donna, 4.653 arrestate, 2.750 deportate, 2.812 fucilate o impiccate, 1.070 cadute in combattimento.

Dietro ciascuna cifra, un destino, un nome, un volto. È un’epopea quella che Folchi fa riemergere. Un coro di voci che non chiede medaglie, ma ascolto. La Resistenza del margine non è solo un libro sulla Resistenza, ma un libro resistente in sé: resiste al tempo, alle omissioni, alle semplificazioni, ai confini che separano la storia degli uomini da quella delle donne.

Le protagoniste di Siena – e con loro tutte le donne d’Italia – diventano simbolo di una lotta che non è mai finita del tutto. Perché ogni volta che una voce femminile rompe il silenzio, ogni volta che il margine reclama il suo posto nella narrazione, la Resistenza continua. Nel racconto di Silvia Folchi il margine si riscatta, diventa il cuore pulsante e il vero centro della Storia. E quella Storia non può più essere raccontata senza di loro.

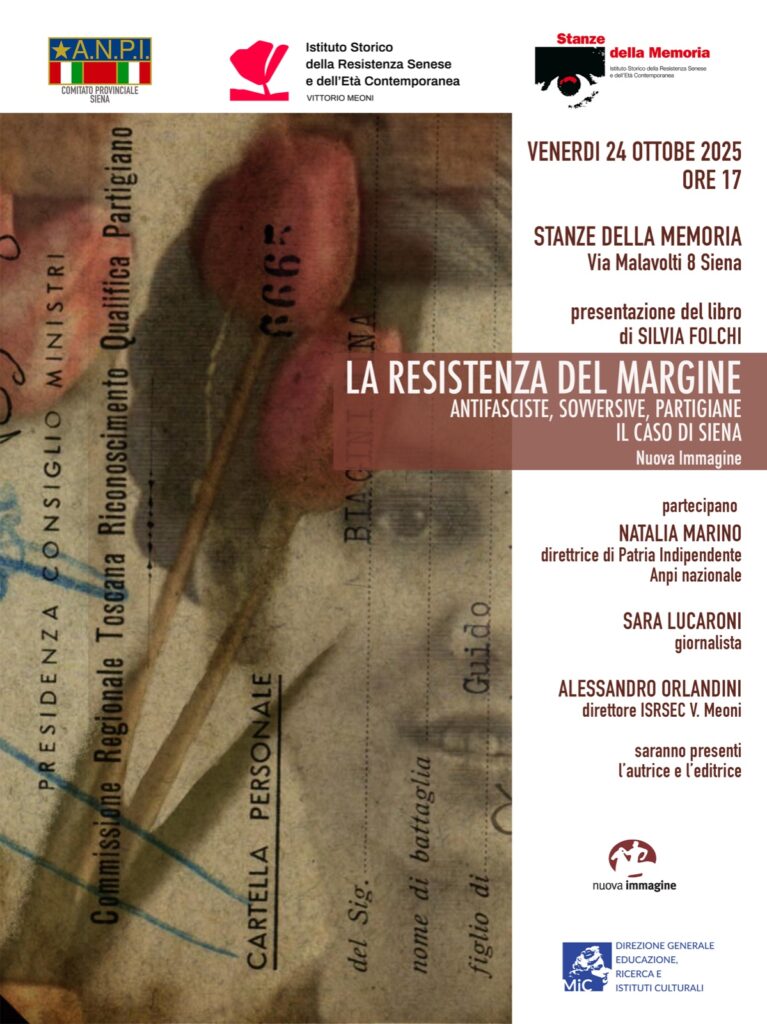

Presentazione del volume il 24 ottobre alle ore 17 a Siena, Stanze della memoria, Via Malavolti, 8. Partecipano: Natalia Marino, direttrice di Patria indipendente, ANPI Nazionale; Sara Lucaroni, giornalista; Alessandro Orlandini, direttore Isrec “V. Meoni”; l’autrice e l’editrice.

Pubblicato martedì 14 Ottobre 2025

Stampato il 18/02/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/una-mattina-si-son-svegliate-ma-il-vento-della-memoria-perduta-soffia-ancora/