Il 1946 è soprattutto l’anno del voto alle donne, del referendum monarchia-repubblica, della Costituente. È, per fortuna, soprattutto quello, ma è stato anche altro.

Il 1946 è soprattutto l’anno del voto alle donne, del referendum monarchia-repubblica, della Costituente. È, per fortuna, soprattutto quello, ma è stato anche altro.

È stato il primo anno di dopoguerra: duro e povero. Silvio Lanaro, nel suo Storia dell’Italia democratica, sottolinea che – a ben guardare – le macerie e le rovine che ingombravano l’Italia erano poca cosa in confronto a quelle londinesi o tedesche, tuttavia il danno morale, ben più di quello materiale, fu cospicuo.

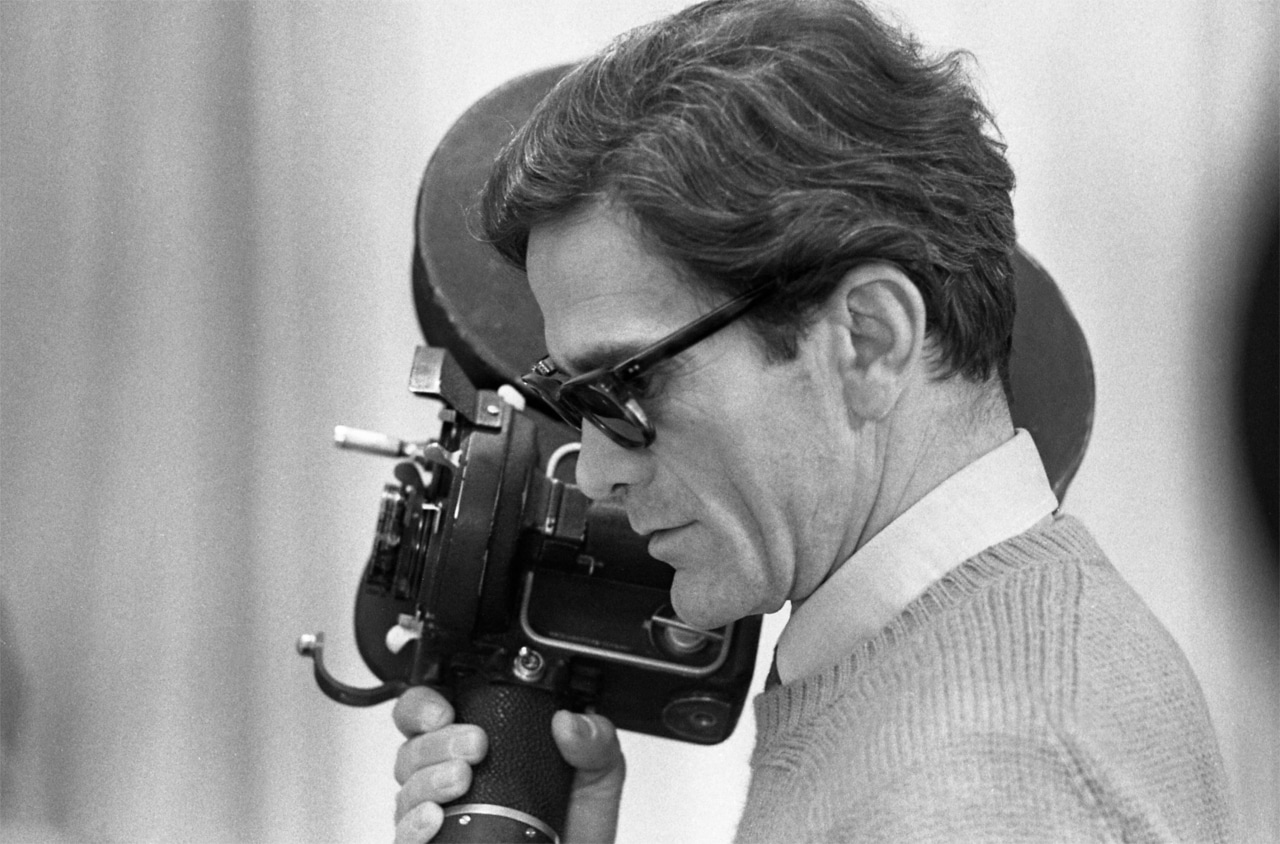

L’Italia del ’46 è il Paese in cui falliscono le misure di defascistizzazione degli apparati dello Stato ma in cui qualcosa cambia autenticamente e radicalmente segno, esprimendo e sperimentando temi e linguaggi che fino ad allora il regime di Mussolini aveva imbavagliato o incanalato nella propaganda. L’Italia del 1946 è, infatti, quella di Sciuscià di De Sica e di Paisà di Rossellini.

In tutta la sua opera Rossellini mette in scena i più disparati personaggi, ognuno coi suoi ideali e le sue necessità, nel tentativo di comunicare una volontà ricostruttiva unitaria, una nuova umanità e una nuova armonia all’interno di uno spazio distrutto e sconvolto dalla guerra.

Paisà viene prodotto con limitati capitali americani e narra un doppio percorso di liberazione, quello italiano e quello alleato, che sarà anche scoperta di un Paese, avvicinamento e riconoscimento fra popoli diversi di fronte alla Storia, uniti nel sacrificio comune.

È il drammatico affresco dell’Italia nell’ultimo scorcio della Seconda guerra mondiale. La macchina da presa segue l’avanzata degli Alleati da sud a nord della penisola. Tuttavia Rossellini non vuole testimoniare soltanto la risalita territoriale delle forze di Liberazione, ma anche la risalita morale e il riscatto collettivo di un popolo narcotizzato da vent’anni di regime. Un popolo che proprio nel momento più buio del conflitto che ne aveva sconvolto l’esistenza ha saputo guardare oltre il proprio immediato interesse egoistico. Tutto appare in particolare nel sesto e ultimo episodio: quando la popolazione segue dall’argine il corpo morto di un partigiano fucilato trascinato dalle acque del Po e quando un pescatore decide di recuperarlo a rischio della sua stessa vita poiché i tedeschi presidiano la zona, Rossellini legittima con immediatezza l’incontro tra la Resistenza e la partecipazione popolare alla lotta antifascista.

La speranza è scarsa in Paisà: i mesi che mette in scena – quelli compresi tra lo sbarco anglo-americano in Sicilia e l’inverno del ’44, quello del proclama Alexander – sono i più neri del conflitto. Eppure non mancano, fievoli e intermittenti, i momenti di umanità. Si pensi alla prostituta Francesca che, in una Roma città aperta e martoriata, una sera, per sfuggire a una retata della polizia, si intrufola nel buio di una sala cinematografica ovviamente senza biglietto e la giovane maschera, donna anche lei, comprende e la copre depistando il poliziotto. Oppure al tentativo impacciato di comunicare tra Carmela e Joe, la siciliana e l’americano appena sbarcato: si sforzano con gesti e foto di capirsi, si ha quasi la straniante sensazione che nell’anfratto scuro in cui si trovano, scrutato dai cecchini nazisti, trovi spazio l’abbozzo di un sentimento. Ritornano infine alla memoria le macerie di Napoli e l’incontro tra due emarginati: il soldato nero Joe e lo scugnizzo Pasquale, a loro modo entrambi emarginati e soli; il bambino che ruba le scarpe del soldato e questi che, in seguito, riconosciuto e acciuffato il ladruncolo, lo costringe a condurlo dove vive, per riavere il maltolto. È lì che ogni rabbia crolla, lì che il militare abituato agli orrori della guerra è messo in fuga, impotente, dalla miseria e dalla disperazione di un’umanità bombardata in ogni senso e orfana di tutto.

A Zavattini e De Sica la fine della guerra dà la sensazione, scrive il critico Gian Piero Brunetta, «del dischiudersi del mondo come possibilità infinita di scoperta» e tuttavia in Sciuscià restano attive le conseguenze economico-sociali del conflitto, nefaste soprattutto sui più deboli, i bambini in specie. L’infanzia, pur negata e tradita, è al centro di Sciuscià, che racconta di due giovanissimi lustrascarpe, Giuseppe Filippucci e Pasquale Maggi, implicati a loro insaputa (e dunque ingannati) nel giro del mercato nero e in un furto in casa di una chiromante. Riconosciuti dalla donna mentre cavalcano Bersagliere per le strade di Roma, tra ali di mocciosi festanti, sono arrestati e spediti direttamente in riformatorio. Lì la loro amicizia viene logorata e infranta da interrogatori stringenti, torture simulate e reali, gelosie e competizione in quella che ha i tratti spietati di una lotta per la sopravvivenza che cancella i tratti della fanciullezza e pretende il crudele cinismo degli adulti. Fuggiti separatamente dal carcere, i due si confrontano faccia a faccia; ne nasce una lotta cui pone fine la caduta incidentale di Giuseppe, che muore sul colpo, dal ponte su cui si trovano. Sullo sfondo il bianco cavallo Bersagliere si allontana solo. Sciuscià ebbe scarsa fortuna nelle sale italiane del ‘46, desiderose di spensieratezza.

Il film si basa su un’indagine condotta da regista e sceneggiatore tra gli sciuscià romani ma si allarga ad osservare un’intera società sconvolta dalla guerra. Colpevolmente abbandonati dagli adulti e per questo più che mai stretti e complici in un’amicizia totalizzante, i due protagonisti affrontano la miseria quotidiana con l’unico, fantastico scopo di comprarsi un cavallo: Bersagliere. Nel loro destino reso tragico da una giustizia ingiusta esiste, tra la realtà e il loro spazio mentale, un punto di forza e di fuga utopico, un momento di speranza dato dal cavallo acquistato con una parte dei loro guadagni. Durerà poche felicissime ore.

Il riformatorio dove vengono rinchiusi è diretto da un fascista repressivo e mai epurato, salutato a braccio teso da un cuoco e nostalgico di un 1936 in cui l’ordine del duce limitava il numero di reati e detenuti. In quel luogo tutto marcisce: l’innocenza, la tenerezza, la comprensione, i polmoni di un piccolo detenuto napoletano. La responsabilità e la vicinanza degli adulti semplicemente non esistono: la madre di Giuseppe al colloquio è rigida, altre madri non si presentano proprio; l’avvocato d’ufficio che dovrebbe difendere Pasquale si limita ad affidarlo alla clemenza del giudice; quando Giuseppe viene portato via, dopo il processo che lo ha condannato, i soli singhiozzi sinceri sono quelli che squassano Annarella, una bambina sua amica.

Per questo la pur enfatica arringa dell’avvocato difensore di Giuseppe accusa e colpisce dritto lo spettatore adulto che guarda: se il ragazzo è considerato colpevole “allora questo tribunale dovrebbe condannare anche tutti noi, noi: gli uomini, che seguendo le nostre passioni abbandoniamo a se stessa l’infanzia, i nostri figli, soli, sempre più soli”.

L’episodio napoletano di Paisà, col suo scugnizzo reso ladro dalla miseria, consente, pur nella grande diversità dei film, un accostamento a Sciuscià: al centro l’infanzia nella guerra e nelle sue rovine, costretta a bruciare in una società di adulti indifferenti e incapaci di soccorrerla.

Settant’anni dopo le vicende narrate dal miglior cinema neorealista, ci si può chiedere quanto ancora – di fronte alla degenerazione, alla snaturalizzazione che la guerra impone anche ai più piccoli – noi adulti di “società adulte e civili” fuggiamo per non vedere, per non intervenire, o raccomandiamo il futuro dei giovanissimi alla clemenza di un giudice che già sappiamo non usarne mai a nessuno. Ora la guerra non ce l’abbiamo in casa, ma fuori dalla porta; da noi non arrivano i liberatori ma genti che vogliono essere liberate, dalla guerra innanzi tutto. Allora, pur tra le macerie e la desolazione morale, persisteva il sentore che da quella tabula rasa tutto potesse rinascere (e la Costituzione, non dimentichiamolo, è espressione compiuta di quel desiderio), mentre oggi – dopo anni di crisi, in un mondo i cui problemi si ponderano su scala mondiale – viene forse meno anche la speranza nella controspinta che dà il fondo quando lo si tocca.

Pare che le soluzioni più avanzate che l’Europa sa trovare siano muri, fili spinati, accordi discutibili con un Paese dalla discutibile democrazia, com’è la Turchia, a cui delegare il “lavoro sporco”.

Pare che la più umana tra le soluzioni raffazzonate sia un miope e complice “aiutiamoli a casa loro”, in città – si pensi a Kobane, ad Aleppo – che non possiedono più nemmeno le caratteristiche urbanistico-architettoniche minime per essere chiamate tali.

L’infanzia va tutelata e difesa in pace, più ancora in guerra. I bambini che vivono in Paesi segnati da conflitti armati sono oggi 230 milioni (rapporto Unicef del 2015). I minori italiani e stranieri, specie quelli della sfuggente categoria dei “non accompagnati”, costretti a vivere di espedienti e a delinquere e che, perciò, finiscono nei carceri minorili sono oggi, in Italia, certamente meno di quelli che vi finivano negli anni ’40, ma sono ancora troppi gli istituti penitenziari che di fatto non sono in grado di garantire ai loro detenuti condizioni adeguate alla loro età, diverse da quelle degli adulti (e la legge che lo prevede è solo del 1975).

Nemmeno l’istruzione scolastica è loro garantita, figuriamoci una più completa e complessa rieducazione che miri al reinserimento e alla realizzazione sociali.

L’Europa e l’Italia non sono vecchie soltanto secondo le statistiche demografiche, sono vecchie perché incapaci di occuparsi dei loro ragazzi, dai detenuti ai “precari a vita”, dagli stranieri che qui nascono a quelli che qui approdano. Vecchie perché incapaci di superare l’egoismo del presente e di ripensarsi in un futuro che inevitabilmente appartiene ai loro figli.

Pubblicato mercoledì 11 Maggio 2016

Stampato il 18/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/paisa-sciuscia-ragazzi-del-1946-del-2016/