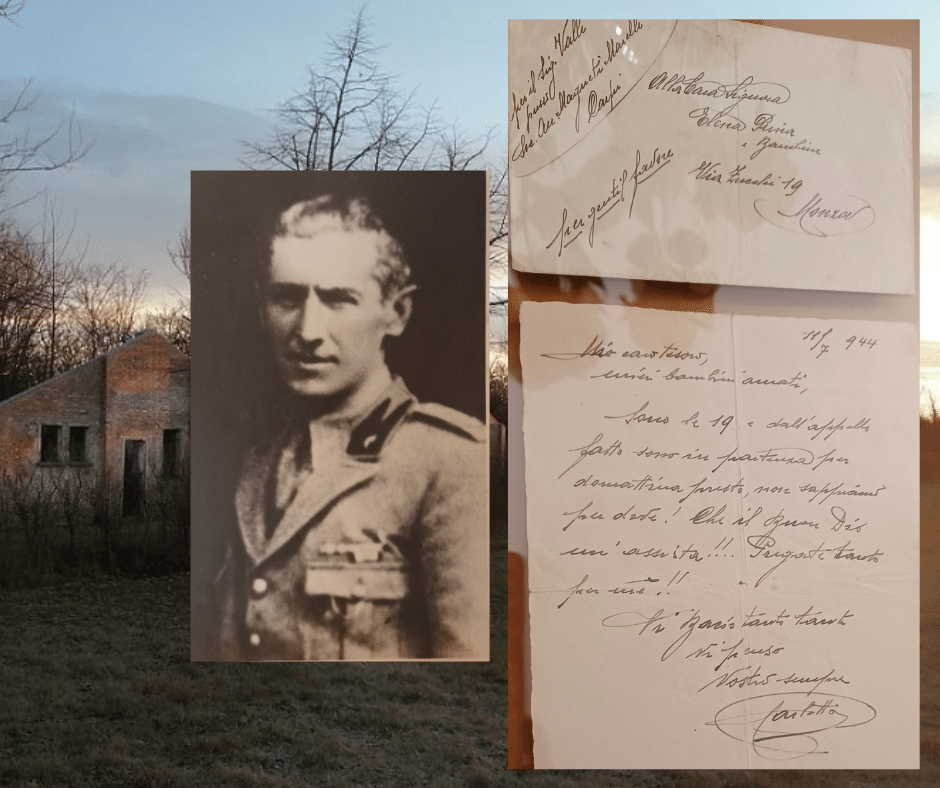

“Mia amatissima, miei bambini amati,

sono le 19 e dall’appello fatto sono in partenza per domattina presto, non sappiamo per dove! Che il buon Dio m’assista!! Pregate tanto per me!! Ti bacio tanto tanto, vi penso vostro sempre Carletto”.

Così scriveva Carlo Prina nell’ultima lettera clandestina inviata alla moglie l’11 luglio 1944.

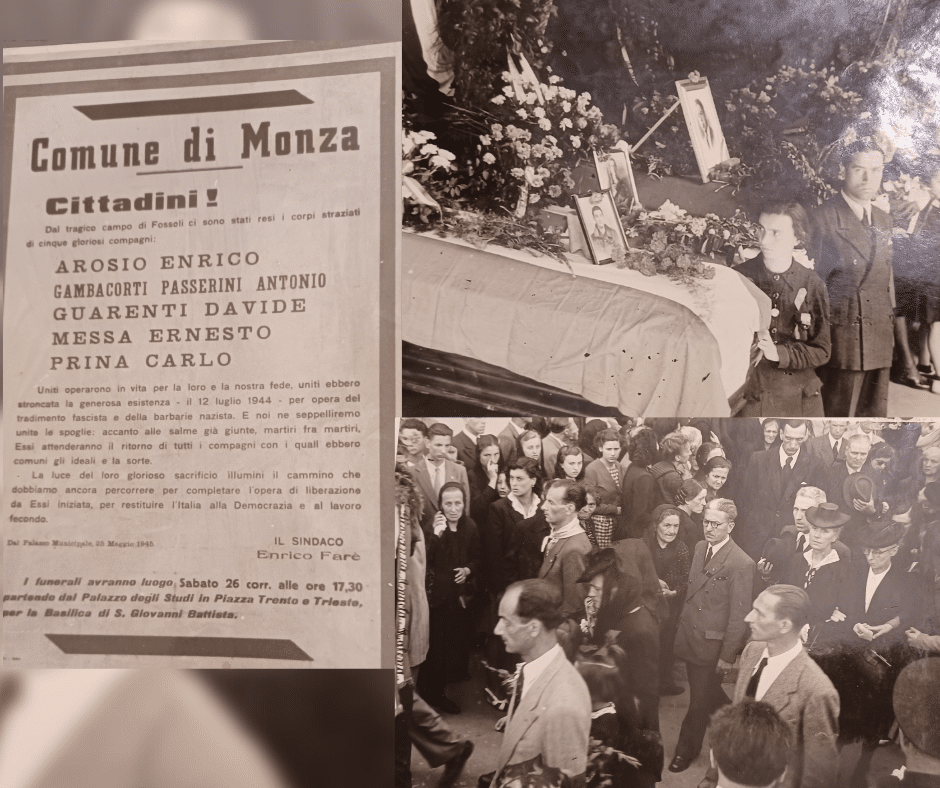

La mattina dopo, scoprì che quella destinazione ignota per 67 detenuti scelti accuratamente dai nazifascisti, sarebbe stata il Poligono di tiro di Cibeno. Era il 12 luglio 1944.

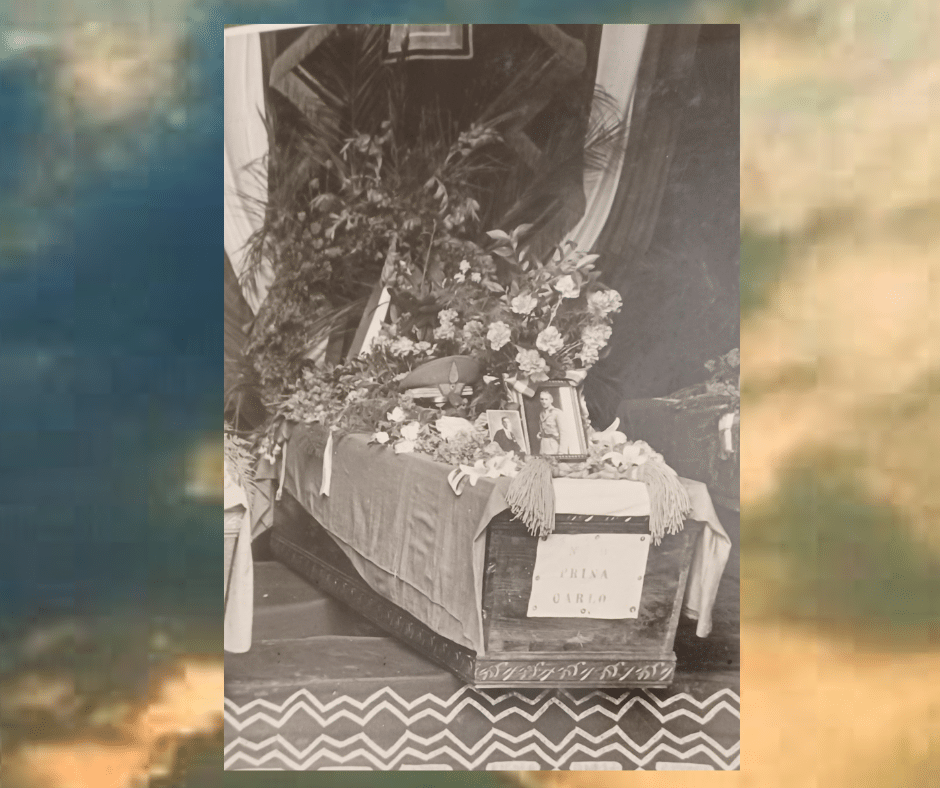

Nella sede della Fondazione Fossoli, l’ex Sinagoga di Carpi, si è svolta la cerimonia di donazione dei documenti di Carlo Prina alla Fondazione da parte degli eredi, circa 50 lettere e le fotografie del giorno della riesumazione dei cadaveri delle vittime del poligono di Tiro.

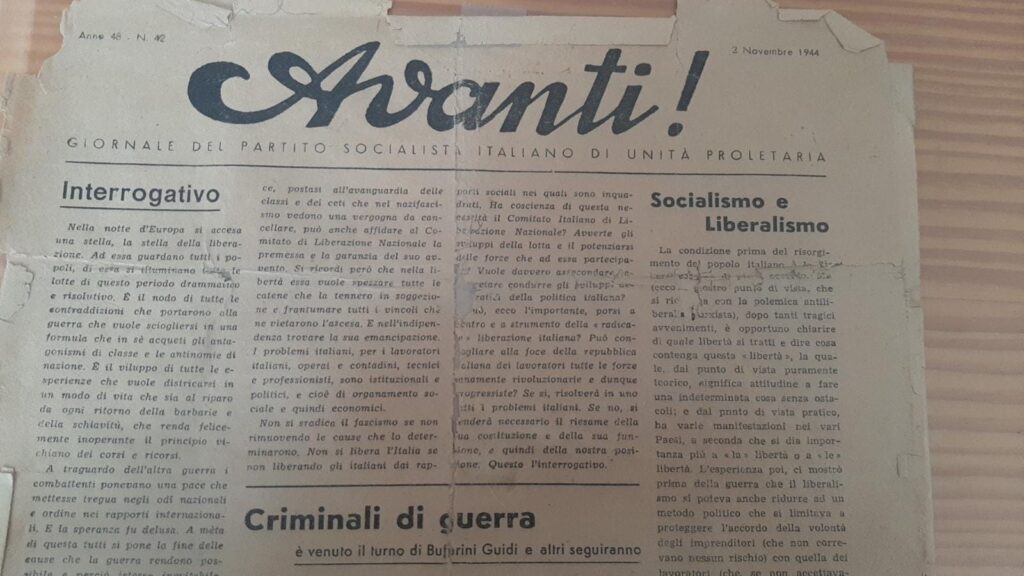

L’importante scelta dei familiari rientra nella campagna “Salva una storia”, lanciata dalla Fondazione perché i documenti di interesse storico sulle vicende legate al Secondo conflitto mondiale e alla deportazione siano donate agli archivi per essere conservate, studiate e messe a disposizione degli studiosi di tutto il mondo.

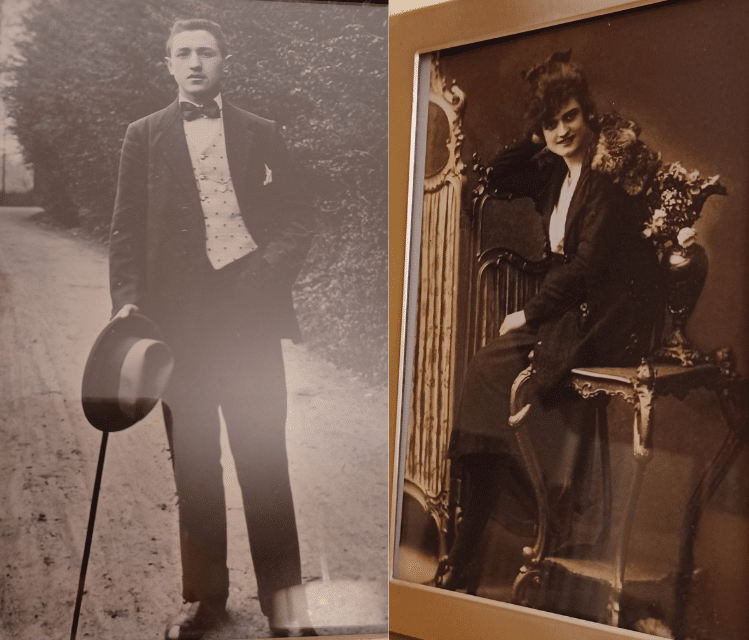

Carlo Prina aveva 47 anni, nato nel 1887 da una famiglia cremonese, era cresciuto a Monza con tre sorelle (Dora, Lena e Anna) e due fratelli (Renzo e Giulio) con i quali partecipò alla Prima guerra mondiale.

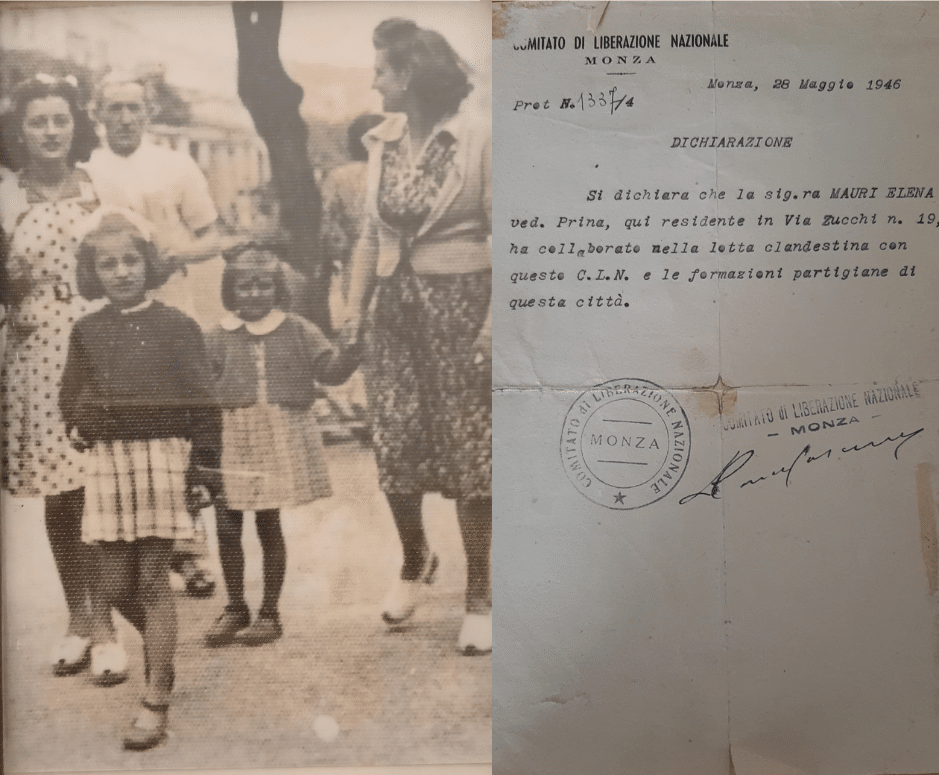

Nel ’24, grazie a una collega, conosce la giovane Elena Mauri ed è subito amore. Si sposano nel 1926 e hanno tre figlie: Giovanna, Angela e Maddalena.

Carlo sviluppa sentimenti antifascisti sin dalla prima ora, insieme all’amico e concittadino Farè (ultimo sindaco prima della dittatura e primo della Liberazione).

Ama l’arte, la famiglia e le vacanze insieme al mare.

Lavora come contabile nella ditta Motta, fino al 2 marzo 1944, quando è arrestato su delazione: «Sì, perché papà – racconta la figlia Angela – partecipava alle attività del CLN come reclutatore dei giovani desiderosi di unirsi, dopo l’8 settembre ’43, alle formazioni partigiane che si stavano organizzando in montagna. Essendo stato ufficiale dell’esercito, aveva dimestichezza con questo aspetto della lotta partigiana. Partecipava alle riunioni clandestine che si tenevano in due trattorie storiche monzesi “da Giacomino” in via Gramsci sotto l’abitazione di Enrico Farè e “alla Rosa” in via Como (ora intitolata via Carlo Prina). In quegli anni non c’erano divisioni politiche, erano tutti uniti contro il fascismo».

Lavora come contabile nella ditta Motta, fino al 2 marzo 1944, quando è arrestato su delazione: «Sì, perché papà – racconta la figlia Angela – partecipava alle attività del CLN come reclutatore dei giovani desiderosi di unirsi, dopo l’8 settembre ’43, alle formazioni partigiane che si stavano organizzando in montagna. Essendo stato ufficiale dell’esercito, aveva dimestichezza con questo aspetto della lotta partigiana. Partecipava alle riunioni clandestine che si tenevano in due trattorie storiche monzesi “da Giacomino” in via Gramsci sotto l’abitazione di Enrico Farè e “alla Rosa” in via Como (ora intitolata via Carlo Prina). In quegli anni non c’erano divisioni politiche, erano tutti uniti contro il fascismo».

Continua Angela: «La mamma lo esortava a fare attenzione, la città era piena di fascisti e nazisti. La mattina del 2 marzo, la mamma raccontò a papà di aver fatto un incubo in cui dei gatti rossi la aggredivano, papà andò a lavoro e non tornò più a casa».

Per tutta la vita Elena pensò a quella notte come una premonizione. Prosegue Angela: «Alle 13 venne il ragionier Giussani per avvisare la mamma che erano andati a prenderlo in ufficio due fascisti, su ordine di Gino Gatti (noto fascista torturatore, di cui era amico d’infanzia), ma di stare tranquilla che sicuramente per sera sarebbe tornato a casa». Lo portarono in villa Reale dove rimase diversi giorni, subendo inenarrabili torture, spogliato di tutto ciò che indossava.

Per tutta la vita Elena pensò a quella notte come una premonizione. Prosegue Angela: «Alle 13 venne il ragionier Giussani per avvisare la mamma che erano andati a prenderlo in ufficio due fascisti, su ordine di Gino Gatti (noto fascista torturatore, di cui era amico d’infanzia), ma di stare tranquilla che sicuramente per sera sarebbe tornato a casa». Lo portarono in villa Reale dove rimase diversi giorni, subendo inenarrabili torture, spogliato di tutto ciò che indossava.

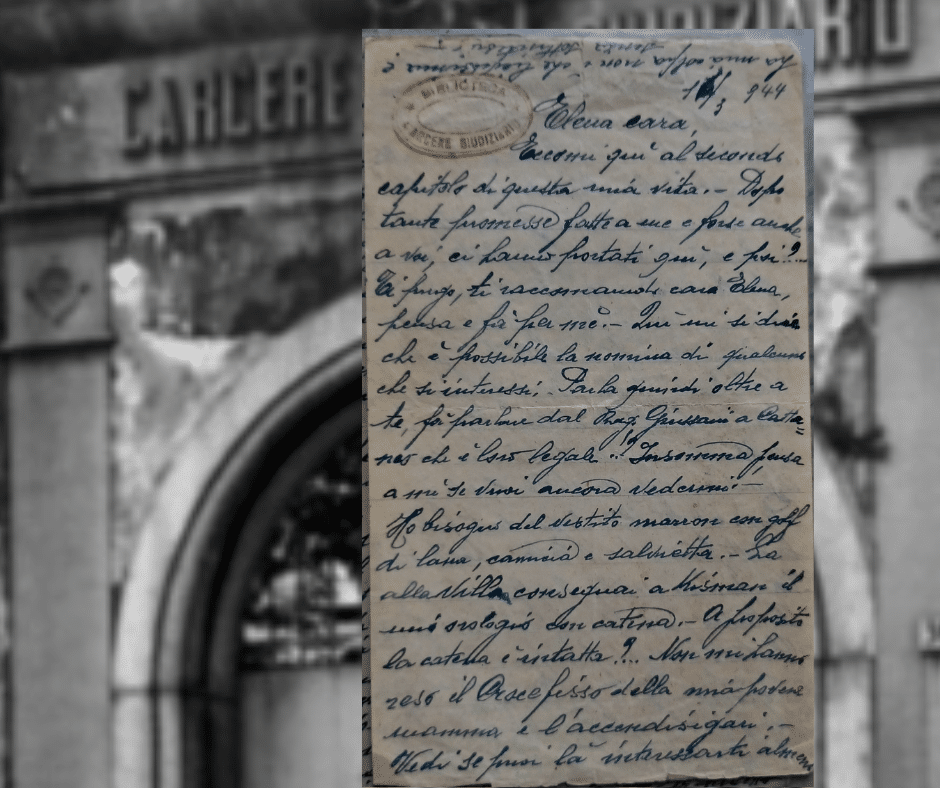

È poi trasferito al carcere di Monza da dove, il 16 marzo 44, spedisce la prima lettera.

La figlia maggiore Giovanna raccontò di aver visto il padre su una camionetta, che dalla villa Reale era diretta al carcere di via Mentana, passando da via Italia. Si salutarono con la mano, fu l’ultima volta in cui lo vide.

Non parlò mai Carlo. Lo picchiarono, lo torturarono, ma non tradì i suoi compagni.

Quando la moglie andava a trovarlo in carcere, lui cercava di smacchiare più possibile il sangue dalle camicie per non farla preoccupare.

Viene trasferito a San Vittore il 20 marzo, dove nel I raggio, cella 10, rimane in isolamento un mese.

La moglie Elena riusciva a comunicare attraverso fogliettini che Carlo consegnava a un poliziotto del carcere disposto a favorire la comunicazione. «Una volta – racconta Angela – proprio quando questo poliziotto le stava dando un biglietto di papà, stavano passando dei nazisti. Lei trovò un escamotage con delle posate e non la videro».

Il 9 giugno Carlo Prina sale sul treno che dal binario 21 della stazione ferroviaria di Milano, lo porta a Fossoli.

In una delle lettere che scriverà dal campo alla moglie, confesserà che in quei giorni aveva la febbre alta e solo grazie Antonio Gambacorti Passerini, arrestato e deportato insieme a lui, e agli altri compagni era riuscito a superare il viaggio.

Elena va due volte a Fossoli in treno, lasciando le bambine alla madre. Incamminandosi lungo i campi per poterlo scorgere. Avrebbe voluto andare più spesso, ma è il pensiero delle tre bambine a casa a frenarla.

Si preoccupa di mantenere frequenti le comunicazioni, oltre alle due lettere ufficiali, contando sulla fitta rete di collaboratori che nelle campagne di Fossoli permetteva la corrispondenza clandestina.

Erano lettere di un padre preoccupato per le piccole di casa (Berin et e Berot), per aver lasciato da sola la moglie a occuparsi di tutto. Preoccupato della sua assenza in quanto marito, padre, ma anche in quanto unico sostegno economico della famiglia. In una delle lettere clandestine, Carlo scrive a Elena che avrebbero fatto una seconda luna di miele. Un desiderio mai realizzato.

Erano lettere di un padre preoccupato per le piccole di casa (Berin et e Berot), per aver lasciato da sola la moglie a occuparsi di tutto. Preoccupato della sua assenza in quanto marito, padre, ma anche in quanto unico sostegno economico della famiglia. In una delle lettere clandestine, Carlo scrive a Elena che avrebbero fatto una seconda luna di miele. Un desiderio mai realizzato.

Era bella Elena, era forte. Aveva tre figlie e un marito imprigionato. Non aveva paura, però, di andare al comando nazista di Monza per chiedere gli averi tolti al marito durante l’arresto. Non aveva paura ad andare al comando nazista per chiedere dove fosse il marito. No, lo sapeva che non era partito per la Germania. Sapeva che era morto lì a Fossoli.

Era bella Elena, era forte. Aveva tre figlie e un marito imprigionato. Non aveva paura, però, di andare al comando nazista di Monza per chiedere gli averi tolti al marito durante l’arresto. Non aveva paura ad andare al comando nazista per chiedere dove fosse il marito. No, lo sapeva che non era partito per la Germania. Sapeva che era morto lì a Fossoli.

A fine luglio ’44 la moglie del colonnello Panceri le mostra un pezzo di tessuto trovato infilzato sul filo spinato che circondava il poligono di tiro di Cibeno. Elena riconosce in quel pezzo di stoffa l’abito del marito. Per questo non crede alla spiegazione data dal comando tedesco sul trasferimento in Germania. La verità, però, su ciò che avvenne al Poligono di tiro di Cibeno si seppe solo dopo la Liberazione.

Elena ha un riconoscimento da parte del CLN. Perché sì, chiedeva al marito di stare attento, ma neppure lei era rimasta a guardare. Faceva parte di quella rete che si occupava delle famiglie dei partigiani lontani. Anche la figlia Giovanna, con la bicicletta, faceva il giro delle case bisognose per portare viveri.

A guerra finita la nuova giunta la nomina assessora, ma lei rinuncia per finire gli studi e andare a lavorare. Fa salti mortali e non parlerà mai delle lettere se non alla nipote Laura.

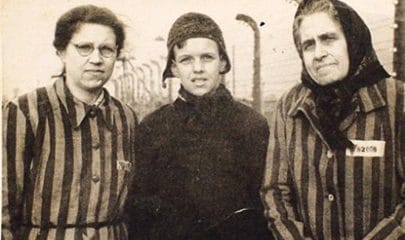

«Quando la mamma andò con lo zio Giulio alla riesumazione – racconta ancora Angela – lo riconobbe dalle mani. Erano belle, tra le dita due lunghi chiodi con cui probabilmente avrebbe tentato la fuga. Il corpo era intatto, perché morì dissanguato. A casa arrivò una scatola con gli oggetti di papà. C’erano gli occhiali, il triangolo rosso, i due chiodi lunghi, alcuni documenti».

«Quando la mamma andò con lo zio Giulio alla riesumazione – racconta ancora Angela – lo riconobbe dalle mani. Erano belle, tra le dita due lunghi chiodi con cui probabilmente avrebbe tentato la fuga. Il corpo era intatto, perché morì dissanguato. A casa arrivò una scatola con gli oggetti di papà. C’erano gli occhiali, il triangolo rosso, i due chiodi lunghi, alcuni documenti».

Poi Angela rammenta l’ultimo saluto al papà a Milano e poi a Monza: «Dei funerali in duomo a Milano nel maggio del 1945 ricordo le 67 bare ricoperte di fiori. All’uscita c’era il coro della Scala e l’orchestra che accompagnarono i familiari e le bare dei caduti, posizionate a gruppi di tre sulle camionette, lungo il percorso fino al cimitero Monumentale. Al termine della cerimonia, i caduti furono condotti nei propri paesi di origine. I funerali di papà e dei caduti monzesi si svolsero nell’atrio del liceo Zucchi a Monza subito dopo. A parlare in piazza Trento e Trieste c’era l’onorevole Teresio Longoni. I compagni militari di papà lo portarono in spalla per le vie del centro fino al cimitero».

Poi Angela rammenta l’ultimo saluto al papà a Milano e poi a Monza: «Dei funerali in duomo a Milano nel maggio del 1945 ricordo le 67 bare ricoperte di fiori. All’uscita c’era il coro della Scala e l’orchestra che accompagnarono i familiari e le bare dei caduti, posizionate a gruppi di tre sulle camionette, lungo il percorso fino al cimitero Monumentale. Al termine della cerimonia, i caduti furono condotti nei propri paesi di origine. I funerali di papà e dei caduti monzesi si svolsero nell’atrio del liceo Zucchi a Monza subito dopo. A parlare in piazza Trento e Trieste c’era l’onorevole Teresio Longoni. I compagni militari di papà lo portarono in spalla per le vie del centro fino al cimitero».

Era piccola Angela, aveva nove anni quando perse il papà, ma non dimentica alcun dettaglio di quei giorni. Ricorda che era arrabbiata e al contempo innamorata di quell’uomo, che era suo padre e aveva donato la vita per gli ideali di libertà e giustizia sociale.

Era piccola Angela, aveva nove anni quando perse il papà, ma non dimentica alcun dettaglio di quei giorni. Ricorda che era arrabbiata e al contempo innamorata di quell’uomo, che era suo padre e aveva donato la vita per gli ideali di libertà e giustizia sociale.

Grazie a Angela e ai suoi familiari per aver condiviso un patrimonio familiare, al contempo patrimonio storico importantissimo.

Grazie a Angela e ai suoi familiari per aver condiviso un patrimonio familiare, al contempo patrimonio storico importantissimo.

Emanuela Manco, presidente sezione Anpi Monza

Pubblicato giovedì 2 Marzo 2023

Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/ci-guidavano-le-stelle/mamma-lo-riconobbe-dalle-mani-mio-papa-carlo-prina/