“Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza”. Così esortava a fare Antonio Gramsci, sul primo numero de l’Ordine Nuovo, il primo maggio 1919. Essere antifascisti non richiede solo uno sforzo di immedesimazione ma anche di comprensione. Quella comprensione che è impegno di interpretazione della complessità dei tempi che viviamo, evitando di cadere in facili schematismi e in illusorie banalità, in atteggiamenti anacronistici e in gratuiti sentimentalismi così come in ingannevoli moralismi. Capire ciò che stiamo vivendo, che è cosa ben diversa dal giustificarlo, non è mai facile. Tuttavia, costituisce il primo passo per andare oltre quelle sensazioni di assedio, di spaesamento, di isolamento e di impotenza che, altrimenti, rischiano di prendere il sopravvento. Non è vero che il fascismo non esista più o che sia divenuto irrilevante nella lettura della realtà italiana odierna. Non è peraltro un caso che se – invece – ad affermare ciò siano spesso proprio coloro che, di quella tradizione politica, in qualche modo ne costituiscono i depositari, sia pure attraverso il trascorrere di quel lungo tempo che nel mentre si è consumato. Se i regimi politici della prima metà del Novecento sono oggi improponibili, non la medesima cosa può essere detta dell’impronta che hanno lasciato su più generazioni. In altre parole, posto che il regime mussoliniano sia finito per sempre, ben diverso è il discorso sulla persuasività politica che il suo calco, trasmessosi nel neofascismo e poi in ciò che da esso è derivato, riesce a esercitare ai giorni nostri.

Non hanno idee. Quindi, proprio per questo, si adoperano per occupare stabilmente il campo delle idee. Parlando di “egemonia culturale”, ossia stravolgendo il senso del concetto gramsciano, quando invece pensano a costruire un esercizio di dominio. Sono comunque consapevoli che si debba dare corso a un kulturkampf, una «lotta culturale» di lungo periodo contro la “sinistra”, per sedimentare e cristallizzare la propria presa su un’opinione pubblica perlopiù smarrita, insoddisfatta se non impaurita.

Le destre post-fasciste del nostro tempo, poiché è su di loro che ci stiamo concentrando, sono presenti un po’ ovunque, a partire dall’Europa per arrivare a noi, in Italia. Il governo delle angosce collettive – ovvero l’esercizio del potere da parte di quelli che sono stati definiti come gli “imprenditori politici della paura” – è infatti divenuto il vero orizzonte del fare politica nel XXI secolo. Sono tali coloro che paralizzano qualsiasi discussione pubblica, neutralizzandola con il ricorso all’idea che ci sia una minaccia tanto incombente quanto inevitabile (immigrati, classi e ceti “pericolosi”, ebrei, stranieri e quant’altro), sulla quale concentrare l’attenzione collettiva. Distogliendola da tutto il resto. Ragioniamo sopra, pertanto. A ben vedere, si tratta di una manipolazione del conflitto tra ricchi e poveri, dirottato verso altri esiti: prendersela con chi ci sta vicino (tale poiché come noi), garantisce a chi – invece – è lontano da noi stessi (in quanto possidente) la sua fortuna, odierna e a venire. I fascismi, primo punto da cui partire, storicamente sono sempre stati i cani da guardia degli interessi dei ceti più potenti. Parlando di “rivoluzione”, di fatto costituiscono i restauratori della diseguaglianza, stravolgendo il senso delle parole, dei significati, dei valori condivisi.

Non è una storia nuova. Semmai si tratta di un film già visto. Riguarda le società a sviluppo avanzato, com’è ancora il nostro Paese, al pari di quelle che, invece, arrancano, nel tentativo di non essere escluse del tutto dal mercato mondiale. La matrice unificante è quel modo di intendere e praticare la politica che chiamiamo con l’espressione «populismo» – una sorta di parola indice, inflazionata – contiene al suo interno molti significati: falso interclassismo, sovranismo, identitarismo ma anche razzismo, autoritarismo, autocrazia e così via. Si tratta di un ventaglio di condotte molto differenti tra di loro ma quasi sempre orientate a destra, soprattutto accomunate dall’essere antidemocratiche. Sono tali poiché identificano un falso “nemico”, trasformandolo nella causa del disagio collettivo, per risolvere il quale si auspica l’intervento di poteri autoritari, in grado di imporre la loro volontà secondo criteri gerarchici. Qualcosa del tipo: “poiché esistono gli altri, differenti da me, allora tutti i miei mali non dipendono dalle diseguaglianze di reddito, potere, ricchezza che vivo ogni giorno bensì dall’esistenza di qualcuno che, pur essendo un essere un umano pari a me, è invece, per il fatto stesso di esistere, una minaccia per il mio destino. Se non altro perché cerca di essere come me, ossia di vivere al mio pari. Quindi, sottraendomi quello che invece rivendico come mio diritto indiscutibile”.

Il capolavoro dei fascismi, di ogni tempo e luogo – in fondo – è la capacità di trasformare il conflitto di classe in scontro di civiltà etno-razziali. Quest’ultimo è una finzione colossale ma, proprio poiché tale, destinata ad avere comunque successo. Infatti, nella storia delle società, non vince la spiegazione complessa, quella che ci restituisce il senso, e i modi, in cui la vita associata si sviluppa. Troppo complicato. Semmai valgono, per i più, le scorciatoie, quelle che fingono di restituirci il senso delle cose, invece banalizzandone il vero significato.

Partiamo quindi da queste premesse per sviluppare un minimo di ragionamento sul contesto nazionale (non meno che continentale) con cui, d’ora innanzi, dovremo confrontarci. Il 25 aprile, infatti, cade quest’anno in un periodo di tempo, da poco avviatosi – ma in tutta probabilità destinato a durare negli anni a venire – dove la destra al governo (e non più il cosiddetto «centro-destra»), si sta impegnando attivamente per puntellare e consolidare il suo nuovo potere. Poiché per molta parte di essa non si tratta di un esercizio di alternanza con altre coalizioni di segno diverso, ma di un vero e proprio assalto alle istituzioni. Lo sta facendo, passo dopo passo, dentro una strategia a tratti confusa ma non priva di intenzioni e determinazione. Quindi, capace di intercettare le sensibilità di una parte della collettività. Le intenzioni sono quelle di garantirsi, sul lungo periodo, il predominio del quadro non solo politico ma anche istituzionale; la determinazione, invece. è quella per cui il raggiungimento di un tale obiettivo può realizzarsi solo se si trasformano le istituzioni stesse, di fatto dando vita a una nuova Repubblica post-costituzionale, ossia basata su una Costituzione non più sociale, inclusiva come anche liberale, ma di segno decisamente diverso, comunque dai tratti nettamente più autoritari. Quest’ultimo aspetto non è solo la manifestazione del tratto genetico dei partiti populisti di destra (poco o nulla propensi al rispetto della divisione dei poteri e alla tutela dei sistemi di garanzia delle libertà personali) ma costituisce il prodotto di nuovi assetti economici e sociali che stanno contribuendo a cambiare il mondo. In buona sostanza, i patti costituzionali e le società che erano derivate dalla grande frattura del 1945, quando il nazifascismo era stato definitivamente sconfitto ovunque si fosse manifestato, si sono oramai consumati. Prendiamone atto, a prescindere dalle nostalgie e dal sentirsi orfani di qualcosa. La politica e la storia non si fanno mai con i rimpianti verso il passato bensì con le prospettive generate dall’idea di un futuro a venire. Esattamente ciò che manca alle forze cosiddette «progressiste». Un po’ ovunque. Ma non è mai un discorso “facile”, per capirci.

La destra post-costituzionale si alimenta di quattro fattori principali. Il primo di essi è il declino delle politiche redistributive e di inclusione che, nella società industriale, erano il nocciolo dell’operato sia dei partiti socialisti e socialdemocratici che delle forze popolari e centriste. A una tale funzione, attribuita allo Stato, e rivolta soprattutto ad attenuare i fenomeni di ingiustizia sociale, garantendo quindi una migliore coesione tra le diverse parti della società, si è oramai da tempo sostituita la concezione dominante di un capitalismo tanto brutale quanto determinato nei suoi obiettivi, sostanzialmente immodificabile nel suo cinico agire poiché parte della «natura» della vita stessa. Un secondo elemento è l’accettazione e la normalizzazione delle idee antidemocratiche che, in circa trent’anni almeno di storia nazionale e continentale, sono entrate a fare parte del lessico, dell’agenda, del bagaglio dell’azione politica collettiva. Sul piano del comune sentire, infatti, la bilancia è ora fortemente orientata verso un tipo di destra che non ha caratteri liberali e conservatori ma rilancia, con ossessione, l’idea che la soluzione dei tanti problemi delle collettività consista nel limitare, o addirittura nel ribaltare, gli equilibri che le democrazie, dal secondo dopoguerra in poi, hanno invece cercato di garantire. Un terzo fattore è la capacità di alimentare al medesimo tempo una sensazione diffusa di minaccia (ossia, di manipolare la concreta paura per un declassamento sociale, soprattutto tra i ceti medi, indirizzandola verso l’idea che esista un “nemico” fisico, materiale contro il quale scagliarsi per liberarsi dall’angoscia del futuro) e di confusione. In quest’ultimo caso, la destra illiberale rimanda d’abitudine alla presunta rottura di un “ordine naturale”, quello che dovrebbe invece presiedere le relazioni sociali, dove ognuno starebbe al “suo posto”. Non è un caso che il richiamo alla necessità di ripristinare un ordine perduto sia parte del suo appello alla popolazione, affermando che solo grazie a un tale sforzo le collettività potranno finalmente tornare a vivere in sicurezza. Il quarto passaggio è il richiamo al disprezzo verso la conoscenza della realtà come tale, quindi della comprensione della sua complessità, evocando semmai la scorciatoia che lega disillusione, disaffezione, sospetto, rancore all’anti-intellettualismo. La destra parla di sé come del soggetto storico che si incarica di rendere “semplici” le cose della vita, soffiando sul fuoco della cosiddetta post-verità, ossia la convinzione che le interpretazioni sui fatti non solo possano essere intercambiabili, a seconda degli interessi del momento, ma che – equivalendosi – siano comunque sempre e solo il prodotto di una manipolazione dei “poteri occulti”. Ai quali le forze politiche reazionari dicono di volersi opporre nell’interesse dalla “nazione”. Una sorta di melodia da pifferai che, purtroppo, può comunque risultare a certuni molto persuasiva.

La destra post-costituzionale si alimenta di quattro fattori principali. Il primo di essi è il declino delle politiche redistributive e di inclusione che, nella società industriale, erano il nocciolo dell’operato sia dei partiti socialisti e socialdemocratici che delle forze popolari e centriste. A una tale funzione, attribuita allo Stato, e rivolta soprattutto ad attenuare i fenomeni di ingiustizia sociale, garantendo quindi una migliore coesione tra le diverse parti della società, si è oramai da tempo sostituita la concezione dominante di un capitalismo tanto brutale quanto determinato nei suoi obiettivi, sostanzialmente immodificabile nel suo cinico agire poiché parte della «natura» della vita stessa. Un secondo elemento è l’accettazione e la normalizzazione delle idee antidemocratiche che, in circa trent’anni almeno di storia nazionale e continentale, sono entrate a fare parte del lessico, dell’agenda, del bagaglio dell’azione politica collettiva. Sul piano del comune sentire, infatti, la bilancia è ora fortemente orientata verso un tipo di destra che non ha caratteri liberali e conservatori ma rilancia, con ossessione, l’idea che la soluzione dei tanti problemi delle collettività consista nel limitare, o addirittura nel ribaltare, gli equilibri che le democrazie, dal secondo dopoguerra in poi, hanno invece cercato di garantire. Un terzo fattore è la capacità di alimentare al medesimo tempo una sensazione diffusa di minaccia (ossia, di manipolare la concreta paura per un declassamento sociale, soprattutto tra i ceti medi, indirizzandola verso l’idea che esista un “nemico” fisico, materiale contro il quale scagliarsi per liberarsi dall’angoscia del futuro) e di confusione. In quest’ultimo caso, la destra illiberale rimanda d’abitudine alla presunta rottura di un “ordine naturale”, quello che dovrebbe invece presiedere le relazioni sociali, dove ognuno starebbe al “suo posto”. Non è un caso che il richiamo alla necessità di ripristinare un ordine perduto sia parte del suo appello alla popolazione, affermando che solo grazie a un tale sforzo le collettività potranno finalmente tornare a vivere in sicurezza. Il quarto passaggio è il richiamo al disprezzo verso la conoscenza della realtà come tale, quindi della comprensione della sua complessità, evocando semmai la scorciatoia che lega disillusione, disaffezione, sospetto, rancore all’anti-intellettualismo. La destra parla di sé come del soggetto storico che si incarica di rendere “semplici” le cose della vita, soffiando sul fuoco della cosiddetta post-verità, ossia la convinzione che le interpretazioni sui fatti non solo possano essere intercambiabili, a seconda degli interessi del momento, ma che – equivalendosi – siano comunque sempre e solo il prodotto di una manipolazione dei “poteri occulti”. Ai quali le forze politiche reazionari dicono di volersi opporre nell’interesse dalla “nazione”. Una sorta di melodia da pifferai che, purtroppo, può comunque risultare a certuni molto persuasiva.

Il trend è, peraltro, internazionale. Lo si può riscontrare in diversi paesi dell’Est europeo e dell’Europa settentrionale, come anche negli Stati Uniti, in Brasile, in Israele e in altri luoghi. L’Italia, del suo, presenta alcune peculiarità. Soprattutto, è una democrazia in affanno, debole del suo, ossia a prescindere dai connotati dell’epoca che stiamo vivendo, laddove le sue istituzioni comunque faticano ad affrontare il quadro dei mutamenti economici e sociali in corso, insieme ai loro effetti di lungo periodo. Il voto alle formazioni politiche della destra si inscrive dentro la crisi di mutamento che il nostro Paese, e con esso l’ordinamento internazionale, sta vivendo da tempo. Ancora una volta ci soccorre Gramsci: “Il vecchio mondo sta morendo. Quello nuovo tarda a comparire. E in questo chiaroscuro nascono i mostri”. Il transito da una società a capitalismo industriale a una a capitalismo digitale, incide in molti modi nel generare tali dinamiche. Soprattutto, scomponendo il mercato del lavoro e declassando una parte dei ceti medi, in via di impoverimento, ne mette in fibrillazione l’intera articolazione sociale. Storicamente, a tali processi, quando si sono verificati, sono quindi seguite strette autoritarie: la politica, da arena pubblica inclusiva, si è infatti trasformata nel luogo delle decisioni di pochi gruppi di pressione, tuttavia capaci di raccogliere intorno a sé un consenso elettorale per nulla trascurabile. Poiché, allora come oggi, non si è dinanzi a dei colpi di stato, ovvero a delle imposizioni tanto radicali e immediate quanto di parte, bensì a un progressivo slittamento delle democrazie verso la loro neutralizzazione, con l’assenso di un numero significativo di elettori. Nel nostro Paese è successo con la crisi del 1922 e i suoi esiti di lungo periodo; potrebbe ripetersi – sia pure con le dovute differenze – da adesso in avanti.

L’Italia sconta anche una sua ulteriore particolarità, ossia il fatto che l’area della destra politica, dal Novecento in poi, sia stata occupata, colonizzata e in parte controllata da partiti o movimenti perlopiù illiberali. In altre parole, il liberalismo classico, quello che tutela le libertà e i diritti irrinunciabili dell’individuo, ha faticato a divenire patrimonio collettivo, rimanendo semmai convincimento di settori ristretti dell’opinione pubblica. Il solco del fascismo, la sua lunga ombra nera, anche dopo la fine del regime mussoliniano, ha contato molto in tale senso. Finché sono valse le pratiche politiche della cosiddetta «prima repubblica», dove i partiti di massa operavano per filtrare non solo le domande di rappresentanza politica ma anche i bisogni della collettività, l’accordo costituzionale – che era stato uno dei maggiori risultati della lotta di Liberazione – ha funzionato. Spesso permettendo di neutralizzare le spinte eversive, laddove o quando, si manifestavano. Con gli anni Ottanta, caratterizzati da una vera e propria rivalsa delle destre internazionali di matrice post-liberale e liberista (si pensi alle figure di Margaret Thatcher e di Ronald Reagan), e con la crisi dei sistema dei partiti in Italia, le garanzie si sono invece progressivamente consumate. L’affermazione della Lega di Umberto Bossi e del partito personale di Silvio Berlusconi sono tra i riscontri di questa traiettoria, essendo entrambe formazioni politiche di matrice populista. Ovvero, formazioni politiche che si sono adoperate per spostare il consenso popolare verso orientamenti marcatamente di destra. Peraltro trattandosi di soggetti che si muovevano al di fuori e oltre la Costituzione medesima, denunciandone non solo i “limiti” bensì un presunto anacronismo.

Risulta quindi un po’ più chiaro il fatto che il ripetersi, oramai continuativo nonché ossessivo, delle polemiche sull’eredità della lotta di Liberazione, non nasca dal vuoto, e men che meno dall’”ignoranza” di certuni. Non è un ritualismo fine a sé, semmai rispondendo a pulsioni politiche precise, che sono parte integrante della costruzione del dominio culturale di quelle destre che trovano ora nella radice post-missina, e quindi intimamente avversa alla Costituzione, un loro punto di sintesi. È un questo un passaggio molto importante, da tenere sempre in considerazione. L’Italia non si scopre da adesso “fascista” di ritorno, così come le destre post-costituzionali, oggi al governo del nostro Paese, non hanno vinto in ragione di una proposta politica chiara, condivisibile o meno che fosse. Piuttosto, al pari del mussolinismo di oramai cent’anni fa, la loro forza deriva dal riuscire a dare una voce, apparentemente unitaria, ai molti disagi che attraversano la nostra società. Non per ragione e riflessione bensì adesione fideistica.

Risulta quindi un po’ più chiaro il fatto che il ripetersi, oramai continuativo nonché ossessivo, delle polemiche sull’eredità della lotta di Liberazione, non nasca dal vuoto, e men che meno dall’”ignoranza” di certuni. Non è un ritualismo fine a sé, semmai rispondendo a pulsioni politiche precise, che sono parte integrante della costruzione del dominio culturale di quelle destre che trovano ora nella radice post-missina, e quindi intimamente avversa alla Costituzione, un loro punto di sintesi. È un questo un passaggio molto importante, da tenere sempre in considerazione. L’Italia non si scopre da adesso “fascista” di ritorno, così come le destre post-costituzionali, oggi al governo del nostro Paese, non hanno vinto in ragione di una proposta politica chiara, condivisibile o meno che fosse. Piuttosto, al pari del mussolinismo di oramai cent’anni fa, la loro forza deriva dal riuscire a dare una voce, apparentemente unitaria, ai molti disagi che attraversano la nostra società. Non per ragione e riflessione bensì adesione fideistica.

Il Movimento sociale italiano, di cui Fratelli d’Italia e diversi esponenti degli altri partiti di destra sono – a oggi – gli autentici eredi, aveva costruito le sue fortune politiche su due assi: l’anticomunismo e il rigetto della “Repubblica nata dalla Resistenza”. Nel primo caso, il declino del blocco dell’Est ha segnato la crescente residualità, e poi la sostanziale irrilevanza politica, dei discorsi contro il “comunismo”. Benché Berlusconi li abbia poi volti a suo favore. Non la stessa cosa, invece, può essere detto nel caso del secondo tema di fondo che, semmai, dagli anni Ottanta in poi ne è uscito rafforzato. Poiché è proprio dall’estinzione del socialismo reale che il circuito politico e ideologico liberista, e post-liberale, ha tratto il massimo giovamento. Il tratto comune ai diversi appartenenti a quest’ultimo blocco, infatti, è l’avversione verso ogni forma di organizzazione collettiva. L’individualismo più esasperato ne è il minimo comune denominatore, poiché unisce il plauso acritico all’ideologia del «libero mercato» con la consapevolezza che la riorganizzazione della società, nell’età del liberismo, richieda il ricorso all’autoritarismo e alla coercizione.

Storicamente, non si tratta di una prerogativa esclusiva dei fascismi. Semmai è un aspetto dei regimi liberali in affanno, tali quand’essi conoscano trasformazioni tali da richiedere una ridefinizione totale della società di cui sono espressione. I fascismi, piuttosto, si inseriscono in maniera parassitaria in tali dinamiche. Quindi beneficiandone. Poiché si incaricano di garantire la libertà assoluta agli operatori economici predominanti, assumendosi invece l’incarico di governare rigidamente la sfera politica. All’interno di essa, infatti, intervengono pesantemente, imponendo alle società ritmi, tempi, logiche e condotte autoritarie che ne permettono, al medesimo modo, il controllo costante dei comportamenti così come l’illusorio convincimento che tutto ciò stia avvenendo per il suo interesse.

Dentro il vecchio Msi il rigetto ossessivo, compulsivo – ossia di principio – della Resistenza era un tratto fondamentale e imprescindibile della sua identità. Poiché non solo quest’ultima rappresentava la risposta (storicamente vincente) del nuovo antifascismo ai regimi reazionari di massa ma, nella sua ripulsa, permetteva – per così dire – di definire i caratteri di un partito «antisistema», che non si qualificava per le sue nebulose e inconsistenti affermazioni di identità (corporativismo, socializzazione, gerarchia delle élite e così via) bensì per quanto affermava di volere rifiutare. Ovvero, la stessa democrazia pluralista che proprio dalla lotta di Liberazione era invece nata, attraverso un impegno corale. Con essa, si intende, era rigettato anche il sistema delle garanzie costituzionali. Poiché attaccare la Resistenza equivaleva da subito l’esprimere il rifiuto di ciò che, dalla sua inedita azione, ne era quindi derivato: una partecipazione di massa all’agone pubblico; il rifiuto della cieca obbedienza; l’impegno verso l’autodeterminazione consapevole. Il fascismo, a ben vedere, era esattamente l’opposto di tutto ciò, trattandosi di un regime, non solo politico, di asservimento collettivo, di neutralizzazione delle spinte vitali, di azzeramento del pluralismo. Tante cose in una sola: un capolavoro di mistificazione.

Dentro il vecchio Msi il rigetto ossessivo, compulsivo – ossia di principio – della Resistenza era un tratto fondamentale e imprescindibile della sua identità. Poiché non solo quest’ultima rappresentava la risposta (storicamente vincente) del nuovo antifascismo ai regimi reazionari di massa ma, nella sua ripulsa, permetteva – per così dire – di definire i caratteri di un partito «antisistema», che non si qualificava per le sue nebulose e inconsistenti affermazioni di identità (corporativismo, socializzazione, gerarchia delle élite e così via) bensì per quanto affermava di volere rifiutare. Ovvero, la stessa democrazia pluralista che proprio dalla lotta di Liberazione era invece nata, attraverso un impegno corale. Con essa, si intende, era rigettato anche il sistema delle garanzie costituzionali. Poiché attaccare la Resistenza equivaleva da subito l’esprimere il rifiuto di ciò che, dalla sua inedita azione, ne era quindi derivato: una partecipazione di massa all’agone pubblico; il rifiuto della cieca obbedienza; l’impegno verso l’autodeterminazione consapevole. Il fascismo, a ben vedere, era esattamente l’opposto di tutto ciò, trattandosi di un regime, non solo politico, di asservimento collettivo, di neutralizzazione delle spinte vitali, di azzeramento del pluralismo. Tante cose in una sola: un capolavoro di mistificazione.

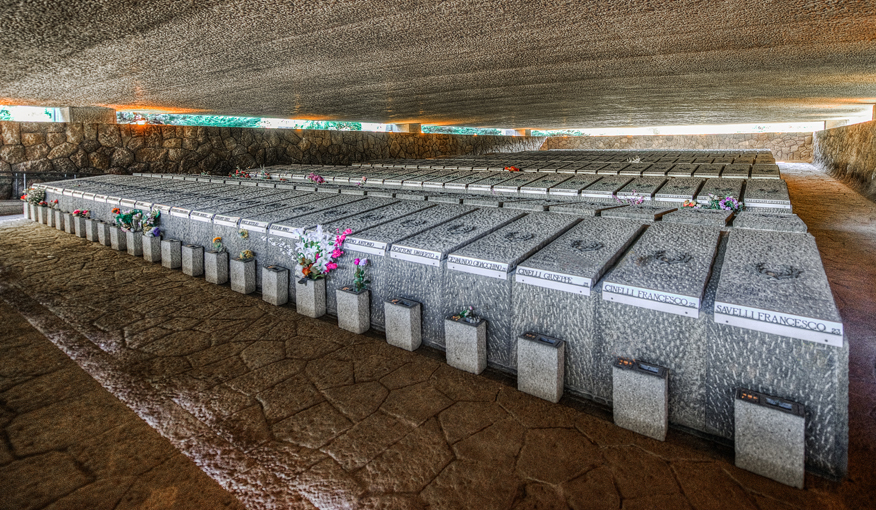

Siamo molto lontani dal volere vedere la Resistenza come una sorta di figura angelicata, nella storia d’Italia così come dell’Europa. Proprio perché fu semmai un fenomeno molteplice, nel suo corale rifiuto del nazifascismo, essa incorpora in sé, ossia nella sua stessa esistenza – quindi nelle sue azioni, nella sua storia, ovvero nella sua identità – quegli aspetti del pluralismo democratico e costituzionale a venire che si sarebbero poi espressi dopo il 1945, a nazifascismo sconfitto. In Italia, in Europa. Cerchiamo di capirci: ogni vera democrazia non cerca mai un’inesistente omogeneità, una corrispondenza di tutti gli individui a un unico modello. Semmai si adopera per tenere insieme parti (persone e gruppi, idee e pensieri, opinioni e interessi) tra di loro molto diverse. Poiché sono le società libere, nella loro evoluzione, a raccogliere e valorizzare la differenziazione. Nelle settimane scorse una delle più importanti cariche istituzionali, il presidente del Senato, ha rilanciato le vecchie e stantie polemiche di matrice neofascista sulle Fosse Ardeatine. Non c’è di che stupirsi. Si tratta, com’è stato scritto, di un passaggio che si inserisce in una più generale «messa in discussione dell’esperienza resistenziale, che trova consistenza nella concentrazione su episodi particolari. La vicenda dell’attentato di via Rasella a Roma è uno di questi: una tecnica di guerriglia urbana poco praticata nel nostro contesto cui seguì una risposta bestiale da parte degli occupanti. Come per tutto quel che avviene nei casi di guerriglie e guerre cosiddette asimmetriche, si può discutere in eterno ex post su quanto le tecniche di attacco tipo attentati fossero efficaci e utili (se ne dibatté anche a suo tempo in seno alla resistenza con posizioni niente affatto unanimi), ma sono discussioni oggi senza senso perché tutto va inquadrato nel contesto di una lotta impari ed esasperata dalla ferocia nazifascista, quando i ragionamenti astratti funzionavano poco (così il politologo Paolo Pombeni).

Perché, quindi, un “nuovo” 25 aprile? Non ci troviamo dinanzi ad una sola ricorrenza del calendario civile. Ovvero, ad un obbligo da adempiere. Magari stancamente. La cultura politica di riferimento dell’attuale maggioranza governativa, e di parte parlamentare, rimane quella espressa dal Movimento sociale italiano di Almirante negli anni Ottanta: presidenzialismo autoritario, superamento progressivo delle garanzie costituzionali, annichilimento e demonizzazione della lotta di Liberazione (anche con l’equazione Resistenza=totalitarismo=stalinismo). L’anniversario della riconquistata libertà, in Italia così come in Europa, quindi, non costituisce più un punto di arrivo bensì di partenza. C’è molto da ricostruire, ancora di più da pensare daccapo. Si è antifascisti non se ci si manifesta nostalgici di ciò che fu ma se si riesce a pensare a quello che potrebbe essere il futuro comune. Liberarci, e liberare, dal senso ottundente di impotenza, che pervade il nostro presente, è senz’altro il primo, grande passo da compiere. Adesso, non in un improbabile domani.

Perché, quindi, un “nuovo” 25 aprile? Non ci troviamo dinanzi ad una sola ricorrenza del calendario civile. Ovvero, ad un obbligo da adempiere. Magari stancamente. La cultura politica di riferimento dell’attuale maggioranza governativa, e di parte parlamentare, rimane quella espressa dal Movimento sociale italiano di Almirante negli anni Ottanta: presidenzialismo autoritario, superamento progressivo delle garanzie costituzionali, annichilimento e demonizzazione della lotta di Liberazione (anche con l’equazione Resistenza=totalitarismo=stalinismo). L’anniversario della riconquistata libertà, in Italia così come in Europa, quindi, non costituisce più un punto di arrivo bensì di partenza. C’è molto da ricostruire, ancora di più da pensare daccapo. Si è antifascisti non se ci si manifesta nostalgici di ciò che fu ma se si riesce a pensare a quello che potrebbe essere il futuro comune. Liberarci, e liberare, dal senso ottundente di impotenza, che pervade il nostro presente, è senz’altro il primo, grande passo da compiere. Adesso, non in un improbabile domani.

Claudio Vercelli, Università cattolica del Sacro Cuore, Istituto di studi storici Salvemini

Pubblicato sabato 22 Aprile 2023

Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/cittadinanza-attiva/25aprile/verso-un-nuovo-25-aprile-capire-chi-sono-e-cosa-siamo-chiamati-a-fare/