Nell’autunno 1922 un fedele collaboratore del duce, Ottavio Dinale, accetta di rappresentare il Partito nazionale fascista durante un viaggio in Sud America con l’obiettivo di trovare sbocco alla manodopera italiana attraverso la colonizzazione di regioni dell’Argentina, per scongiurare l’emigrazione incontrollata. Tra gli altri mandati, Dinale ha quello della propaganda del Fascio e – possibilmente – la fondazione di gruppi fascisti in loco. Si tratta di organizzare il fascismo anche fuori dall’Italia e in questa direzione nel febbraio 1923 il Gran Consiglio decreta la costituzione di un ufficio centrale per i Fasci all’estero all’interno della segreteria del Pnf con il compito di “disciplinare e dirigere” il movimento fascista nel mondo.

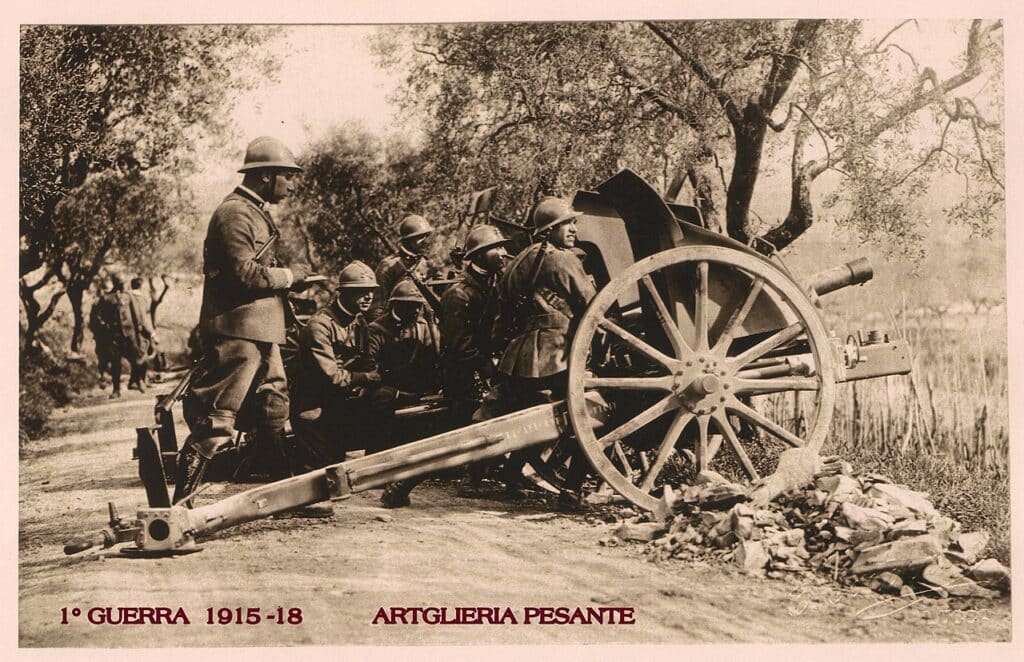

Un “ponte intellettuale” viene enfatizzato dal giornalista e diplomatico portoghese Augusto De Castro che già si era battuto nel periodo inter-bellico per il risveglio dello spirito pan-latinista delle “nazioni sorelle”. Nel 1923 scrive infatti che la Grande guerra aveva posto “di fronte due civiltà diverse, e aveva aggregato in un istinto di sopravvivenza tutti i popoli che avevano ricevuto l’acqua lustrale dell’antica Roma. Dalla guerra era nato un sentimento di comunità di spirito e di interessi che a dispetto di tutte le politiche, continuava ad unire i popoli latini”.

Un “ponte intellettuale” viene enfatizzato dal giornalista e diplomatico portoghese Augusto De Castro che già si era battuto nel periodo inter-bellico per il risveglio dello spirito pan-latinista delle “nazioni sorelle”. Nel 1923 scrive infatti che la Grande guerra aveva posto “di fronte due civiltà diverse, e aveva aggregato in un istinto di sopravvivenza tutti i popoli che avevano ricevuto l’acqua lustrale dell’antica Roma. Dalla guerra era nato un sentimento di comunità di spirito e di interessi che a dispetto di tutte le politiche, continuava ad unire i popoli latini”.

Si evince, anche nell’enfasi dei proclami mussoliniani, la necessità di una legittimazione internazionale transatlantica al pari delle grandi potenze europee, e in questo contesto, ha evidenziato lo storico Francesco Filippi, la politica colonialista rappresenta il “tentativo di proiezione globale dell’Italia”.

Ecco dunque, nel 1927, dalle pagine della rivista politica Gerarchia, organo fondato e diretto da Benito Mussolini, le radici di quello che si dimostrerà un salto (nel buio) dall’italianità alla latinità, giustificato – come tutta la politica colonialista del regime – con “una naturale continuazione organica dello sviluppo nazionale”: “Fuori dall’Europa l’azione estera dell’Italia è volta soprattutto all’economia e alla cultura: nel Mediterraneo, nel mar Rosso, oltre l’Atlantico. Ecco la difesa dell’italianità in Tunisia, le nuove collaborazioni con l’Egitto (…) le nuove convenzioni di amicizia con lo Yemen che iniziano anche sulla costa orientale del mar Rosso una influenza italiana e allargano il respiro economico dell’Eritrea, le ricerche di commerci e di lavoro in alcune zone africane e al di là dell’Atlantico l’inizio di una nuova politica di collaborazione con le repubbliche del Sud America, sussidiata da milioni di italiani che la popolano. Anche qui v’è soprattutto una politica iniziale che non ha ancora realizzato tutte le sue possibilità, mentre già riconosce le sue necessità e le sue direttive”. E ancora: “In cinque anni la politica estera iniziata dalla rivoluzione fascista, condotta da Mussolini, è divenuta la forma continuativa di là dei confini e però non meno essenziale della politica interna della resurrezione nazionale”. Nei fatti, come sappiamo, si dimostrerà un totale fallimento in termini di perdite umane, politiche ed economiche, oltre che di prestigio internazionale.

Ecco dunque, nel 1927, dalle pagine della rivista politica Gerarchia, organo fondato e diretto da Benito Mussolini, le radici di quello che si dimostrerà un salto (nel buio) dall’italianità alla latinità, giustificato – come tutta la politica colonialista del regime – con “una naturale continuazione organica dello sviluppo nazionale”: “Fuori dall’Europa l’azione estera dell’Italia è volta soprattutto all’economia e alla cultura: nel Mediterraneo, nel mar Rosso, oltre l’Atlantico. Ecco la difesa dell’italianità in Tunisia, le nuove collaborazioni con l’Egitto (…) le nuove convenzioni di amicizia con lo Yemen che iniziano anche sulla costa orientale del mar Rosso una influenza italiana e allargano il respiro economico dell’Eritrea, le ricerche di commerci e di lavoro in alcune zone africane e al di là dell’Atlantico l’inizio di una nuova politica di collaborazione con le repubbliche del Sud America, sussidiata da milioni di italiani che la popolano. Anche qui v’è soprattutto una politica iniziale che non ha ancora realizzato tutte le sue possibilità, mentre già riconosce le sue necessità e le sue direttive”. E ancora: “In cinque anni la politica estera iniziata dalla rivoluzione fascista, condotta da Mussolini, è divenuta la forma continuativa di là dei confini e però non meno essenziale della politica interna della resurrezione nazionale”. Nei fatti, come sappiamo, si dimostrerà un totale fallimento in termini di perdite umane, politiche ed economiche, oltre che di prestigio internazionale.

La nostra identità di italiani ed europei si fonda sulle radici classiche e cristiane della nostra civiltà (Giorgia Meloni, 2019)

La ricerca del recupero di radici cristiane e latine dei popoli europei che troviamo nel Dizionario di Politica del Partito nazionale fascista del 1940, che allo specifico lemma riporta: “La latinità è frutto dell’opera bimillenaria di civilizzazione di Roma pagana e cristiana, oggi è presente nel sangue della civiltà umana come uno dei suoi elementi fondamentali e imprescindibili. Anche i popoli più lontani hanno avvertito, ieri come oggi, la sua influenza attraverso questo movimento infinito e insondabile che lega i popoli e li unisce, anche se inconsciamente, intorno alle forme più alte della civiltà. Essa è, pertanto, essenziale per il mondo moderno”. Questa idea di latinità implica, per il regime, stabilire rapporti con la più vasta area del patrimonio culturale latino: il continente latinoamericano. Legami che lo obbligano, soprattutto, a difendere il continente dalle intrusioni non latine (anglosassoni e asiatiche) e a mettere da parte anche le tradizioni iberiche (la hispanidad), che sono mere derivazioni dell’originaria matrice italica della latinità.

I richiami alla latinità, però, come rivendicazione di radici ancestrali, sono rivolti anche ai milioni di emigrati italiani (sparsi in Brasile, Argentina e negli altri Paesi sudamericani) per i quali la riscoperta di questi valori avrebbe potuto significare la possibilità di rivendicare con orgoglio patriottico le proprie origini e in qualche modo mantenere il cordone ombelicale con la patria rafforzandone l’“italianità”. In questo contesto le comunità italiane hanno una fondamentale “funzione geopolitica”, poiché il loro compito è quello di “trasmettere il pensiero politico e la cultura d’Italia” nel Nuovo continente. D’altra parte, il latinismo è presentato come un’alternativa al modello del panamericanismo promosso dagli Stati Uniti. E in opposizione a quest’ultimo, disegnato dal regime come l’espressione di un modernismo materialista, economicista e “plutocratico”, il panlatinismo fascista offre una modernità equilibrata con lo “spirito” e sfumata da valori metaeconomici. L’operazione ambisce a dare nuovo impulso al dibattito culturale e politico che, da destra, tenta di rispondere alla crisi della cultura occidentale post-bellica attraverso l’attuazione pratica del concetto transnazionale di panlatinismo: l’unione in un solo blocco politico di tutte le nazioni legate da una comune origine latina. Ma l’America Latina non è l’Africa, l’Argentina non è l’Etiopia, Buenos Aires non è Tripoli e gli operosi italiani emigrati nelle terre latinoamericane non sono interessati agli echi delle sirene della (ostentata e supposta) grandezza imperiale fascista.

Bolívar grida: Il congresso mi ordini di salvare la patria, come il popolo vuole

Dalla retorica dell’oltremare che aveva caratterizzato la politica internazionale sin dagli anni 80 dell’Ottocento, si passa alla retorica “panlatina”, la cui costruzione si caratterizza per la debolezza e la provvisorietà dell’impianto culturale che il regime fascista vuole porre a supporto dell’operazione revisionista, secondo la quale esiste una “continuità” che unisce il fascismo e il Libertador Simón Bolívar con la romanità e con la sua eredità spirituale che si incarna nella personalità “latina” del condottiero. Nello Stato cesarista, spiega Paolo Nicolai, le “masse hanno una partecipazione diretta” che non appare limitata dalle obsolete strutture proprie del sistema democratico-liberale e burocratico-parlamentare: “viene riconosciuta al popolo, sì, larga parte di sovranità, mercé un ampio esercizio delle facoltà elettorali e di controllo politico, ma non fino al punto che esso se ne investa impunemente portando a quel caotico sovvertimento di valori politici e morali che è l’anarchia”.

Si giustifica, quindi, la figura (e i poteri) del cesarista democratico (modello coniato cento anni fa dal venezuelano Laureano Vallenilla Lanz in chiave antisocialista), cioè del capo, all’interno della mistificazione fascista della romanità, che esclude i valori politici della Repubblica e che si concentra sull’esaltazione dell’impero.

Per Mussolini impossessarsi della tradizione romana significa poter gettare le radici e “infonderle nel popolo italiano, a cui mancava una tradizione storica unificatrice e un ideale comune, un mito capace di forgiare un’anima collettiva” che “influiva nello Stato per dare allo Stato forza e autorità”. Per questi motivi – ha sottolineato lo storico Emilio Gentile – “il mito della romanità dello Stato romano si trasformò in uno dei fattori della nazionalizzazione delle masse e dei processi di integrazione di queste nello Stato”. Roma era sinonimo non solo di una tradizione radicata nella storia, ma anche di un’altra, viva, proiettata nel futuro, nella forma di un attecchimento della modernità nei termini del suo propellente politico-culturale.

Per Mussolini impossessarsi della tradizione romana significa poter gettare le radici e “infonderle nel popolo italiano, a cui mancava una tradizione storica unificatrice e un ideale comune, un mito capace di forgiare un’anima collettiva” che “influiva nello Stato per dare allo Stato forza e autorità”. Per questi motivi – ha sottolineato lo storico Emilio Gentile – “il mito della romanità dello Stato romano si trasformò in uno dei fattori della nazionalizzazione delle masse e dei processi di integrazione di queste nello Stato”. Roma era sinonimo non solo di una tradizione radicata nella storia, ma anche di un’altra, viva, proiettata nel futuro, nella forma di un attecchimento della modernità nei termini del suo propellente politico-culturale.

Chiedo agli italiani, se ne hanno la voglia, di darmi pieni poteri per fare quello che abbiamo promesso di fare fino in fondo, senza rallentamenti e senza palle al piede (Matteo Salvini, 2019)

L’apice della mistificazione fascista si raggiunge nel 1930, anno delle celebrazioni del centenario della scomparsa di Simón Bolívar – sebbene fosse creolo, un meticcio, non un purosangue latino – che aveva combattuto vittoriosamente per l’indipendenza delle colonie sudamericane dalla Spagna. Il precedente storico che a giudizio degli ideologi del regime giustifica tale elaborazione è individuabile nel viaggio che Bolívar aveva compiuto nel 1805 insieme all’amico e maestro libertador, Simón Rodríguez, in Italia tappa di un formativo periplo europeo, e in particolare a Roma. Qui era stato ospitato da Wilheilm von Humboldt (fratello dell’esploratore Alexander) e aveva compiuto un gesto fortemente simbolico di origine rivoluzionaria: ovvero sul monte Aventino (Mons Sacer, luogo della prima secessione della plebs) aveva giurato di liberare l’America spagnola dall’oppressione. Per il giovane venezuelano, quindi, nel mito di Roma risplendevano le virtù e le glorie repubblicane contro le ignominie imperiali, e al tempo stesso la storia della città era fonte d’ispirazione delle libertà delle nuove nazioni colombiane.

Dunque è lo storico di regime Gioacchino Volpe, attraverso un’abile operazione revisionista, a teorizzare la pretesa (ma infondata) simmetria tra il bolivarismo e il fascismo, secondo cui l’America centro-meridionale non aveva avuto nel suo processo storico una formazione soltanto ispanica, ma, al contrario, si potevano osservare nel continente latinoamericano la presenza di componenti etniche e spirituali proprie degli elementi “latini” (europei in genere). Tutto questo – a suo giudizio – lascia supporre che i rapporti passati tra l’Italia fascista e i Paesi latinoamericani avessero avuto radici risalenti a una comune tradizione romano-occidentale. Le celebrazioni bolivariane del centenario, di fatto, si trasformano in un’occasione di revisione ideologica della storia e di auspicata costruzione di nuovi ponti verso le nazioni sudamericane.

È sempre Volpe che esalta la figura del Libertador Bolívar, l’ideatore della Repubblica federale del Sud America che lotta per un’America indipendente, “che respinge fortemente il cesarismo o napoleonismo”, che “non vuole essere re, non imperatore”.

In sostanza un liberatore che esercita la sua azione senza limiti – qui sorge il paradosso – con “pieni poteri: ma non come normale situazione di diritto; e neppure imposta con la forza”, ma gli “siano conferiti regolarmente, legalmente, in rispondenza ad una volontà nazionale che egli ha la certezza di incarnare”. Volpe quindi disegna l’eroe legittimando il condottiero di un popolo: “Dittatura e, insieme, sovranità popolare: cioè dittatura riconosciutagli da un popolo, sia pure pel tramite dell’organo costituzionale che è interposto fra il capo supremo e il popolo”. Siamo nel 1931.

Con uguale enfasi revisionista sia Ezio Garibaldi (nipote di Giuseppe) che Arnaldo Mussolini tornano a sottolineare il legame dei Paesi latinoamericani con il fascismo. Ma anche il duce declama il legame della cultura fascista con Bolívar. L’occasione – conservata nell’Archivio dell’Istituto Luce – viene data dall’inaugurazione (21 aprile 1934 nell’ambito delle celebrazioni per il Natale di Roma) della statua equestre del Libertador, donata dalle nazioni bolivariane, e che, per sua volontà, viene installata a poche centinaia di metri dalla nuova sede del Pnf. Nell’inconfondibile enfasi autocelebrativa da regime, Mussolini ringrazia i presidenti sudamericani del “dono graditissimo ed altamente significativo” che avevano voluto fare a “Roma, madre ed anima della nostra e vostra latinità”.

Alla luce delle irregolari geometrie revisioniste, occorre chiarire che i caratteri dell’autocrazia cesarista avevano però ignorato (consapevolmente?) quei diversi aspetti del bolivarismo che contrastavano con le elaborazioni politico-teoriche del fascismo. Anzitutto il Libertador aveva combattuto contro il dominio coloniale e successivamente non aveva tentato di costruire un impero, non aveva invaso Stati per mera politica di potenza, non aveva sterminato popolazioni. E, aspetto più importante, il comandante venezuelano, oltre a essere tra i primi extra-europei a criticare l’eurocentrismo, si era ispirato per le proprie battaglie nell’America ispanica agli ideali delle lotte del costituzionalismo e del liberalismo nel Vecchio mondo. Insomma, un vero rivoluzionario, diversamente da Mussolini.

Andrea Mulas, Fondazione Basso

Pubblicato giovedì 22 Settembre 2022

Stampato il 03/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/finestre/mussolini-bolivar-e-la-modernita-della-latinita-fascista/