Crolla, non soltanto ma soprattutto in Italia, la partecipazione al voto. Nelle ultime elezioni politiche, nel 2022, è stata il 63,9 %, 9 punti percentuali in meno delle precedenti. Nel 2006 era stata l’83,6 % e dal 1992 al 2013 sempre al di sopra dell’80. Alle elezioni amministrative e regionali il dato è ancora più inquietante: la partecipazione spesso non supera il 50 %. Alle ultime elezioni regionali, in questo autunno del 2025, nelle Marche ha votato il 50,01%, il 9,74 in meno rispetto alle regionali del 2020. In Calabria il 43,15 %, il 44,36 nel 2021. Clamoroso, in negativo, il dato della Toscana: ha votato il 47,73 % degli aventi diritto, la più bassa partecipazione dal 1970, anno di nascita delle Regioni a statuto ordinario.

Nel 2024 alle elezioni europee l’affluenza al voto è stata in Italia il 49,68 %, in calo rispetto al 54,5 del 2019. La partecipazione complessiva, nei 27 Stati dell’Unione, è stata il 50,74, sostanzialmente stabile, meno 0,31 rispetto a cinque anni prima: in entrambe è stata la più alta da quando il Parlamento europeo è eletto a suffragio universale.

Se prendiamo in considerazione altre grandi democrazie, vediamo che l’affluenza al voto segnala aspetti di allarme ma non mostra come da noi una tendenza costante al calo. Nel 2024 ci sono state elezioni negli Stati Uniti, in Francia e in Gran Bretagna: negli Stati Uniti ha partecipato il 65 % dei cittadini, dato non eccezionale ma tra i più alti in quel Paese, superato di un solo punto in quelle del ’52 e del 2020; in Francia ha votato il 66%, nel 2022 il 47,51 al primo turno, il 46,23 al secondo; in Gran Bretagna il 60,01, con un calo del 7,5 %. In Germania, nel 2025, ha votato l’82,5, nel 2021 il 76,8.

Se prendiamo in considerazione altre grandi democrazie, vediamo che l’affluenza al voto segnala aspetti di allarme ma non mostra come da noi una tendenza costante al calo. Nel 2024 ci sono state elezioni negli Stati Uniti, in Francia e in Gran Bretagna: negli Stati Uniti ha partecipato il 65 % dei cittadini, dato non eccezionale ma tra i più alti in quel Paese, superato di un solo punto in quelle del ’52 e del 2020; in Francia ha votato il 66%, nel 2022 il 47,51 al primo turno, il 46,23 al secondo; in Gran Bretagna il 60,01, con un calo del 7,5 %. In Germania, nel 2025, ha votato l’82,5, nel 2021 il 76,8.

Questi alcuni dati su cui sarebbe necessario aprire un confronto nei partiti e nelle associazioni. Invece si liquidano con una frase di circostanza, dimenticata subito dopo le elezioni, quando si spiegano con motivazioni anche reali – incertezza sull’esito, concomitanza di referendum, efficacia della campagna elettorale o dei candidati – ma insufficienti a illuminarci sulla “crisi della democrazia” e sulle scelte politiche per rafforzarla.

Questi alcuni dati su cui sarebbe necessario aprire un confronto nei partiti e nelle associazioni. Invece si liquidano con una frase di circostanza, dimenticata subito dopo le elezioni, quando si spiegano con motivazioni anche reali – incertezza sull’esito, concomitanza di referendum, efficacia della campagna elettorale o dei candidati – ma insufficienti a illuminarci sulla “crisi della democrazia” e sulle scelte politiche per rafforzarla.

La democrazia negli ultimi dieci anni ha conosciuto nel mondo due fasi opposte: dal 2010 al 2015 un’espansione, dopo una contrazione. Siamo di fronte a sfide – disuguaglianze, ecologia, guerre – che, se non affrontate con urgenza, mettono in crisi la democrazia che conosciamo. Le elezioni, in cui la partecipazione dei cittadini quantomeno vacilla, sono una condizione indispensabile della democrazia, se svolte garantendo libertà, pluralismo, pari opportunità tra le forze politiche, ma non l’esauriscono. Sono necessari la giustizia, l’uguaglianza, il rispetto dei fondamentali diritti umani, in assenza dei quali è oppressa la dignità delle persone.

La democrazia negli ultimi dieci anni ha conosciuto nel mondo due fasi opposte: dal 2010 al 2015 un’espansione, dopo una contrazione. Siamo di fronte a sfide – disuguaglianze, ecologia, guerre – che, se non affrontate con urgenza, mettono in crisi la democrazia che conosciamo. Le elezioni, in cui la partecipazione dei cittadini quantomeno vacilla, sono una condizione indispensabile della democrazia, se svolte garantendo libertà, pluralismo, pari opportunità tra le forze politiche, ma non l’esauriscono. Sono necessari la giustizia, l’uguaglianza, il rispetto dei fondamentali diritti umani, in assenza dei quali è oppressa la dignità delle persone.

Vediamo impallidire la democrazia nelle cosiddette democrature, in Ungheria e non solo, nei colpi allo stato di diritto assestati in America da Trump, nell’affermarsi di una destra neofascista che non compie marce in camicia nera sulle capitali, ma interpreta la vittoria elettorale come conquista irreversibile del potere, limita pluralismo e libertà d’informazione, subordina la magistratura ai governi, ostacola e reprime la partecipazione con le cosiddette leggi di sicurezza.

La democrazia è fragile: se non ce ne prendiamo cura e non dà voce a chi nel bisogno, nella precarietà, nelle solitudini diventa addirittura invisibile, se neanche tenta di rimuovere ingiustizie e povertà, si espone a partiti illiberali che con il voto assumono il controllo degli Stati e instaurano regimi autoritari. È già successo nella storia!

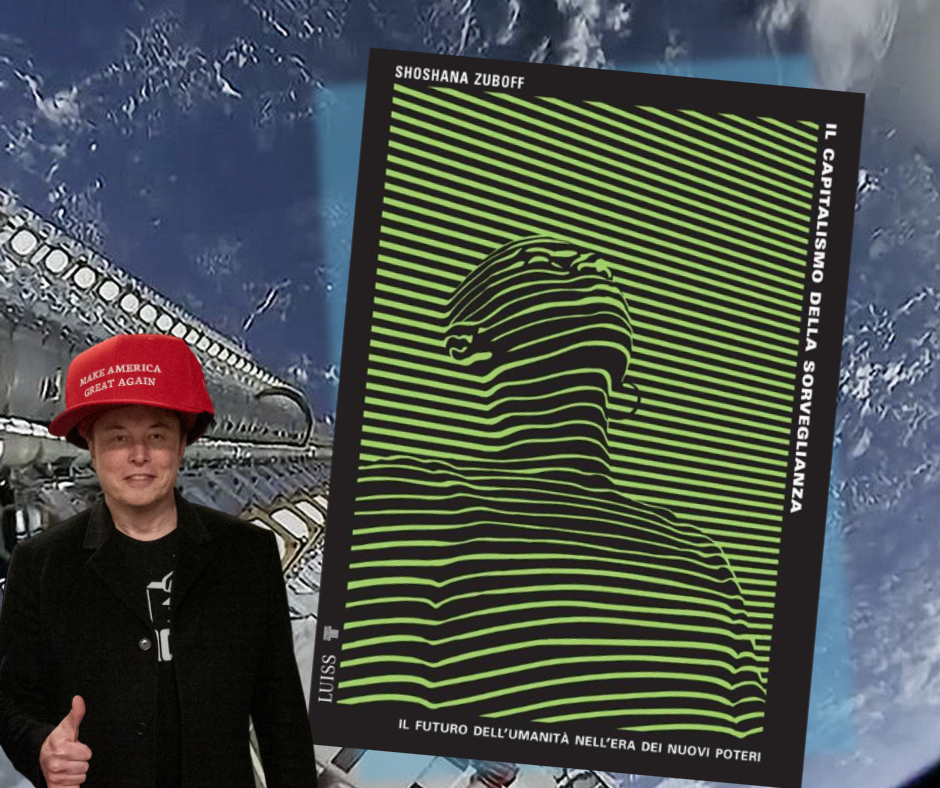

Il pensiero unico neoliberista, l’individualismo asociale che impone, l’esaltazione acritica del mercato senza regole e il suo esondare dall’economia alla società, anche in campi come la sanità, l’istruzione, la cultura, il lavoro, l’ambiente colpiscono al cuore la democrazia. La privatizzazione delle conquiste tecnologiche e dell’Intelligenza Artificiale, dello stesso cosmo, visto che oltre 6.000 satelliti da cui passano informazioni decisive per lo sviluppo, le conoscenze, le strategie della sicurezza, sono proprietà di Elon Musk, riducono il ruolo degli Stati e della politica a meri esecutori di decisioni prese dagli “oligarchi” del capitalismo della sorveglianza, per richiamare uno studio su cui dovremmo confrontarci di Shoshana Zuboff. Per il nuovo capitalismo la democrazia è un ostacolo, un residuo del passato di cui liberarsi.

In Occidente il dominio delle cosiddette Big Five – Google, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook – (in Asia Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi) condiziona la vita collettiva. Nel 2016 influenzò il referendum sulla Brexit e in quello stesso anno Cambridge Analytica orientò nelle presidenziali il voto per Trump. Nel 2024 Musk e i leader del nuovo capitalismo si sono schierati apertamente per Trump, poi in prima persona Musk è intervenuto in Italia contro i giudici, ha sostenuto in Germania il partito neonazista, nel Regno Unito l’estrema destra di Nigel Farage. Non propongo di opporci alle innovazioni tecnologiche, ma di governarne le finalità, assicurare un ruolo del pubblico che ne garantisca una funzione anche sociale.

In Occidente il dominio delle cosiddette Big Five – Google, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook – (in Asia Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi) condiziona la vita collettiva. Nel 2016 influenzò il referendum sulla Brexit e in quello stesso anno Cambridge Analytica orientò nelle presidenziali il voto per Trump. Nel 2024 Musk e i leader del nuovo capitalismo si sono schierati apertamente per Trump, poi in prima persona Musk è intervenuto in Italia contro i giudici, ha sostenuto in Germania il partito neonazista, nel Regno Unito l’estrema destra di Nigel Farage. Non propongo di opporci alle innovazioni tecnologiche, ma di governarne le finalità, assicurare un ruolo del pubblico che ne garantisca una funzione anche sociale.

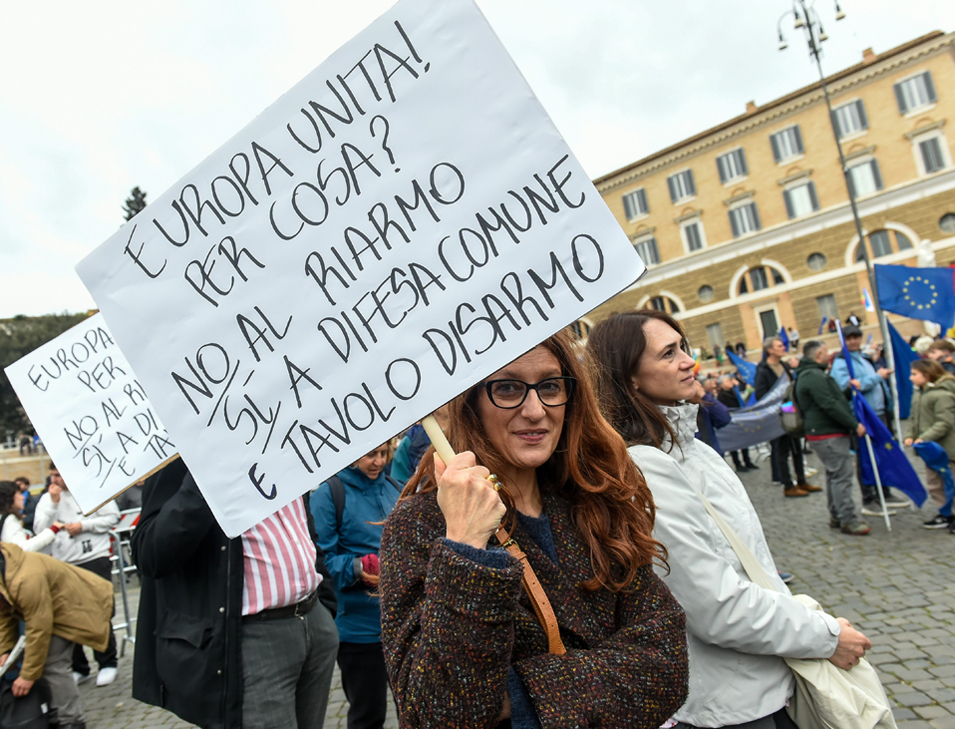

Il moltiplicarsi delle guerre e l’assenza di parole chiare, di azioni forti per la pace hanno indebolito la democrazia. Democrazia e guerra sono incompatibili. Invece la sinistra in Europa non si unisce né si intesta l’impegno per la pace, ma resta a volte incerta, talora muta. Non dice niente per la messa al bando delle armi nucleari né si batte perché si aderisca al Trattato ONU per la loro proibizione.

Lo sterminio a Gaza del popolo palestinese è stato per i giovani quello che fu per noi, tanti anni fa, il Vietnam, ma non è detto che alle manifestazioni segua un consenso alla politica delle forze progressiste, se non sapranno cambiare, recuperare una visione critica della società, superare il modello del partito personale, non cullarsi nel pragmatismo senza valori. Al momento siamo lontani!

Dovremmo porci l’obiettivo di riforme che cambino la società, non solo gestirla; di rilanciare le Nazioni Unite, non piegarci a un unilateralismo armato che segnerà il declino dell’Occidente; porre al centro dell’impegno la costruzione di una democrazia sovranazionale, diversa da quella di Ursula von der Leyen, incapace di realizzare una difesa e politica estera europee, sostenitrice di un riarmo nazionale mentre la somma delle spese dei 27 Stati è già la seconda al mondo. Una democrazia europea che si occupi anche del sociale, del lavoro, dei diritti civili e socioeconomici, del welfare.

Non è scritto che la democrazia tramonti: guai a rassegnarci. Il suo destino dipende da tutti noi.

Vannino Chiti, già Presidente della Regione Toscana, ministro nel governo Prodi 2, Vicepresidente del Senato

Pubblicato giovedì 6 Novembre 2025

Stampato il 19/02/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/idee/editoriali/astensionismo-e-democrazia/