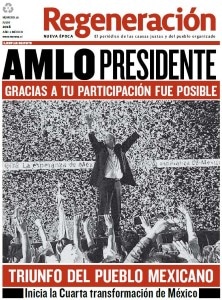

Il primo dicembre del 2018, Andres Manuel Lopez Obrador, Amlo, è diventato presidente del Messico, il primo presidente di sinistra dalla rivoluzione di Pancho Villa e Emiliano Zapata. Per arrivare a Los Pinos, Amlo ha dovuto battere molti record: il più votato della storia del Paese, nelle elezioni più partecipate, per la prima volta senza un partito storico alle spalle. E ha dovuto aspettare molti anni: aveva certamente vinto nel 2006 e quasi certamente anche nel 2012, solo possenti brogli elettorali hanno consentito ai partiti dell’establishment di perpetuare una storia ormai a pezzi. Obrador avrebbe dovuto far parte della ola roja, l’ondata di governi progressisti che hanno scosso il continente dall’inizio del millennio. Ne sarà invece la coda, speranza latinoamericana di una sinistra che sembra in crisi dal Rio Grande alla Patagonia. Quando finalmente ha pronunciato la sua protesta – curioso messicanismo che vale giurare ma senza il minimo significato religioso, eredità dei rivoluzionari anticlericali di inizio Novecento – , di quel poderoso movimento continentale sembrano restare solo rovine fumanti.

Per sconfiggere la sorte e l’infame tribunale elettorale messicano, Obrador ha dovuto costruirsi un partito dal nulla. Nel 2012, il suo Movimiento regeneracion nacional (Morena) ha solo sei mesi di vita ed è solo un gruppo di sostegno per la campagna presidenziale, ma nasce davvero come partito il giorno stesso della sconfitta elettorale, allagando le piazze per contestare l’aritmetica fasulla delle urne e sostenere l’uomo nuovo e il suo progetto di ribaltare il Paese da cima a fondo. La piazza diventa l’habitat naturale di Morena, trecentomila militanti tesserati manifestano ogni giorno per mesi contestando il brutale sistema economico e mediatico che custodisce il potere per i soliti noti. Durerà sei anni, la corsa di Amlo e di Morena, durante i quali Obrador costruisce un programma fatto di un solo punto forte e molte derivate: la guerra all’ingiustizia, alle oscene fortune cresciute sulle spalle di milioni di poveri. I frutti velenosi dei “ruggenti anni Novanta” di Stieglitz.

Non tutti ci credono, e non tutti da subito. Poco prima delle elezioni del 2012 il Subcomandante Marcos aveva chiamato Amlo “l’uovo del serpente”, guscio progressista che covava un neoliberista come gli altri. Non è più il Marcos che portava un milione di persone nel zocalo capitalino, l’enorme piazza principale di Città del Messico: all’ultima manifestazione zapatista parteciparono forse diecimila persone. A molti, però, fa male lo stesso: quasi tutte le sinistre vittoriose in America Latina avevano avuto l’appoggio dei movimenti sociali, se non erano proprio fondate su di essi. Obrador tira dritto, batte il Paese in autobus con l’autista come sola scorta, vola in seconda classe, non distribuisce carte di credito come le Monex prepagate con cui un predecessore aveva comprato la presidenza, all’inizio il solo industriale a sostenerlo è Carlos Slim – ma che industriale: il suo impero di telecomunicazioni vale poco meno del pil di Cuba o dell’Ecuador – eppure riesce persino a litigarci prima del voto negando il suo appoggio al nuovo super-aeroporto della capitale, opera faraonica ma osteggiata dai movimenti sociali. Giustizia, equità, redistribuzione: martella lì, solo lì.

Non tutti ci credono, e non tutti da subito. Poco prima delle elezioni del 2012 il Subcomandante Marcos aveva chiamato Amlo “l’uovo del serpente”, guscio progressista che covava un neoliberista come gli altri. Non è più il Marcos che portava un milione di persone nel zocalo capitalino, l’enorme piazza principale di Città del Messico: all’ultima manifestazione zapatista parteciparono forse diecimila persone. A molti, però, fa male lo stesso: quasi tutte le sinistre vittoriose in America Latina avevano avuto l’appoggio dei movimenti sociali, se non erano proprio fondate su di essi. Obrador tira dritto, batte il Paese in autobus con l’autista come sola scorta, vola in seconda classe, non distribuisce carte di credito come le Monex prepagate con cui un predecessore aveva comprato la presidenza, all’inizio il solo industriale a sostenerlo è Carlos Slim – ma che industriale: il suo impero di telecomunicazioni vale poco meno del pil di Cuba o dell’Ecuador – eppure riesce persino a litigarci prima del voto negando il suo appoggio al nuovo super-aeroporto della capitale, opera faraonica ma osteggiata dai movimenti sociali. Giustizia, equità, redistribuzione: martella lì, solo lì.

Alle elezioni del luglio scorso, Lopez Obrador arriva con un carico di consensi tale da spazzare via la macchina dei brogli, pronta a intervenire ancora. Il Pri (Partido Revolucionario Institucional) è il fantasma di se stesso. Il Pan (Partido Acción Nacional) ne è una copia conforme, senza tuttavia avere più la forza che nel 2000 aveva rotto il settantennale monopolio del Pri e insediato alla presidenza il dirigente della Coca Cola Vicente Fox. E l’ex partito di Obrador, il Prd (Partito della rivoluzione democratica) che Amlo stesso aveva partecipato a fondare come risposta di sinistra all’onnivoro Pri, viene seppellito nell’ininfluenza dalla sua stessa paura delle spinte popolari – e dall’aver imbarcato tali e tanti riciclati da esserne geneticamente modificato. El peje stravince: è primo in tutti gli Stati tranne uno, ha la maggioranza assoluta in parlamento, ha il carisma e anche i numeri. È riuscito a lasciare in ombra molte questioni spinose, dall’aborto al modo di affrontare i narcos, i quali nei decenni hanno costituito un sanguinario feudalesimo che l’esercito schierato dal predecessore Enrique Peña Nieto non ha nemmeno scalfito, e che solo lo scorso anno ha causato la morte di 30mila persone – quante l’intera dittatura argentina di Videla e compari.

Alle elezioni del luglio scorso, Lopez Obrador arriva con un carico di consensi tale da spazzare via la macchina dei brogli, pronta a intervenire ancora. Il Pri (Partido Revolucionario Institucional) è il fantasma di se stesso. Il Pan (Partido Acción Nacional) ne è una copia conforme, senza tuttavia avere più la forza che nel 2000 aveva rotto il settantennale monopolio del Pri e insediato alla presidenza il dirigente della Coca Cola Vicente Fox. E l’ex partito di Obrador, il Prd (Partito della rivoluzione democratica) che Amlo stesso aveva partecipato a fondare come risposta di sinistra all’onnivoro Pri, viene seppellito nell’ininfluenza dalla sua stessa paura delle spinte popolari – e dall’aver imbarcato tali e tanti riciclati da esserne geneticamente modificato. El peje stravince: è primo in tutti gli Stati tranne uno, ha la maggioranza assoluta in parlamento, ha il carisma e anche i numeri. È riuscito a lasciare in ombra molte questioni spinose, dall’aborto al modo di affrontare i narcos, i quali nei decenni hanno costituito un sanguinario feudalesimo che l’esercito schierato dal predecessore Enrique Peña Nieto non ha nemmeno scalfito, e che solo lo scorso anno ha causato la morte di 30mila persone – quante l’intera dittatura argentina di Videla e compari.

La prima cosa che ha fatto è dimezzarsi lo stipendio, ridotto a 108mila pesos (circa 4.600 euro), tra le proteste di tutti i boiardi di Stato perché la costituzione messicana impedisce ai pubblici servitori di guadagnare più del presidente. Ha abrogato la legge sull’istruzione fatta dal predecessore, come promesso. Ha garantito 30 miliardi di dollari per un progetto di assistenza all’immigrazione, che la recente carovana infrantasi sul muro di Trump ha portato all’attenzione del mondo. Sa che non può accontentarsi di un’ordinata tecnocrazia, che la privatizzazione del petrolio decisa dal governo precedente non è solo questione di soldi ma di struttura del Paese (e proprio il petrolio pubblico salvò il Messico dall’“effetto tequila” di metà anni 90), sa che la luna di miele con gli industriali e il macigno mediatico Televisa non durerà a lungo. È la sinistra che torna in America Latina o il colpo di coda di una storia già morta?

Roberto Zanini, giornalista, già redattore capo de “il Manifesto”

Pubblicato mercoledì 19 Dicembre 2018

Stampato il 03/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/il-quotidiano/il-messico-a-sinistra-col-presidente-amlo/