Chiara Ingrao (www.chiaraingrao.it) è la figlia di Pietro Ingrao e Laura Lombardo Radice; scrittrice, interprete, sindacalista, dirigente dell’Associazione per la pace, deputata nella XI legislatura, riserva ora le sue energie a progetti con le scuole. Studentessa universitaria, partecipò al maggio francese e agli altri momenti cardine dell’anno della contestazione giovanile. È autrice di numerosi saggi e dal 2007 di romanzi sempre molto apprezzati dalla critica. Oltre al debutto narrativo Il resto è silenzio, ricordiamo Dita di Dama, del 2009, appena ristampato da Baldini&Castoldi: un racconto di formazione, di amicizia, di liberazione individuale e collettiva, ispirato alle lotte delle operaie della Voxson, fabbrica romana di televisori, negli anni 1969-’72. Riproposto anche in versione audio-libro, è divenuto uno spettacolo teatrale ora in tour per l’Italia. Soltanto una vita è una raccolta di scritti della madre, ripubblicata nel 2016 (Baldini&Castoldi) con l’aggiunta di dieci lettere d’amore inedite scritte da Pietro Ingrao durante la lotta partigiana alla futura moglie. Tra gli ultimi lavori di Chiara Ingrao c’è il volume per ragazzi/e Habiba la Magica, le avventure di una bambina afro-italiana a Roma. Giunto alla sesta edizione, il romanzo si è trasformato in un richiestissimo strumento di formazione interculturale per studenti e docenti.

Le abbiamo chiesto di raccontarci quella rivolta generazionale e mondiale, talmente leggendaria che basta un numero per richiamarla alla memoria: il 68.

Il ’68 ha 50 anni, sui media si moltiplicano le iniziative per ricordarlo. Secondo Chiara Ingrao cosa ha rappresentato e rappresenta oggi?

Certamente il ’68 ha segnato una cesura col passato e una svolta in tutto il mondo. L’aspetto più, evidente e su cui c’è unanime accordo, è lo scontro generazionale: la rivolta anti-autoritaria. Tuttavia ci sono state differenti esperienze, motivazioni, elementi emotivi e personali per ognuno di noi che ha vissuto quell’anno. E per questo chiunque, come me, testimoni quella stagione, ne può dare solo una visione molto parziale. Lo stesso conflitto “fra padri e figli” (e fra madri e figlie!) non fu solo nelle famiglie e a scuola: investì il sindacato, il Partito comunista, la politica, la Chiesa. Comportò comunque un confronto, anche aspro ma comunque dialettico, non solo distruttivo. E non semplificabile, come invece avviene quando il racconto è viziato dalla nostalgia, oppure dal rigetto: c’è chi mitizza e chi demonizza, come se tutti i mali del mondo contemporaneo cominciassero da lì. Ci vorrebbe piuttosto lo sguardo di uno storico, per leggere la complessità di quel passaggio epocale: a partire dal fatto che la ribellione non fu solo degli studenti.

Chi altri fu attore nel conflitto tra generazioni?

In gran parte del mondo occidentale c’è stato un cambiamento sul piano della libertà personale e collettiva, nei costumi sessuali, e allo stesso tempo si trattò di alzare la testa, di conquistare i diritti a scuola e nei luoghi di lavoro, di combattere le ingiustizie, di lottare contro la guerra, di rileggere con occhi diversi non solo Marx ma anche il Vangelo. Tutti processi che investirono in modo trasversale diverse culture e ceti sociali: che non iniziarono nel ’68 e non si conclusero in quell’anno. In Italia il ’68 probabilmente nacque nel ’60, con i ragazzi delle magliette a strisce che in tutto il Paese scesero in piazza contro il governo Tambroni; nacque nelle fabbriche, con le importantissime lotte del ’62-’63; e nel mondo studentesco il vento cominciava a soffiare già nel 1966. Ci fu l’alluvione di Firenze, e l’esperienza di solidarietà che coinvolse tantissimi giovani, fra cui anch’io; e prima di quella lo scandalo de La zanzara, il giornale dei liceali milanesi che osò fare un’inchiesta sul sesso i cui autori vennero denunciati per “oscenità a mezzo stampa”. Per me, organizzare nella mia scuola la solidarietà con gli studenti milanesi fu un po’ un’anticipazione delle proteste del ’68; così come lo fu, in quello stesso 1966, l’occupazione dell’università “La Sapienza” dopo la morte di Paolo Rossi, uno studente che, dopo essere stato picchiato dai fascisti, cadde da un muretto, si presume stordito dalle botte, e morì. Io ero al Giulio Cesare, un liceo dove prevalevano i fascisti: noi eravamo “quelli di sinistra” e dovevamo tornare a casa insieme per evitare aggressioni. Raccogliemmo fondi per gli universitari in lotta, e rammento l’ingenua fierezza perché, superando gli sbarramenti della polizia, portammo agli occupanti dei polli, invece dei soliti panini. Diciamo che il mio ’68 comincia dai polli.

E nel ’68 dove eri?

Al principio a Londra, allora c’era il mito di quella città e io ci andavo tutte le estati, fin dall’età di 15 anni, come ragazza alla pari. Allora si affidavano i bambini anche a una ragazza giovanissima, impensabile oggi. Avevo deciso di iscrivermi lì all’università e riuscii a essere ammessa. Presi contatti con la Socialist Society dell’ateneo e alla fine del ’67 partecipai ai cortei e ai presidi per la morte di Che Guevara e l’anno dopo a quelli per il Vietnam. Avevo una paura da morire, perché la polizia caricava i manifestanti con i cavalli, che incutono terrore puro. In Italia, almeno, quando la polizia ci attaccava, usavano manganelli e camionette. Nel ’68 romano successe spesso, nel turbinio di manifestazioni, assemblee, occupazioni di facoltà: io ne seguivo gli sviluppi a distanza, attraverso le lettere di mia madre (che ho ripubblicato in Soltanto una vita). Era il tipo di insegnante che scendeva in piazza con i suoi studenti, discuteva appassionatamente con loro: fu mia madre a farmi leggere Lettera a una professoressa di Don Milani.

Pasolini prese le parti della polizia, contro gli studenti borghesi, figli di papà.

Pasolini è stato un grandissimo intellettuale e anticipatore, ma per altri aspetti era un conservatore. Idealizzava il mondo contadino. Detto ciò, siccome, ribadisco, ognuno ha una sua storia da narrare, c’è stata una parte che assunse come modalità di lotta lo scontro fisico, esaltando la “violenza liberatrice” che ti fa rispondere alle botte e tirare le molotov. Per me invece, come per tantissime altre persone, è stato esattamente il contrario: lo scontro fisico mi paralizzava, non mi rappresentava affatto. Il ritornello della canzone di Pietrangeli, “Non siamo scappati più”, che lui riferisce all’orgoglio di essersi scontrati con la polizia a Valle Giulia, ho potuto rivendicarlo solo negli anni ’80, quando ho incontrato il pacifismo. A Greenham Common e a Comiso ho imparato altri modi, per reagire alla violenza della polizia: la solidarietà e le forme di lotta della nonviolenza, molto più rivoluzionarie di una molotov. Anche per questo dissento profondamente da chi considera apice della protesta sessantottina l’impatto fisico e l’elogio della violenza. Secondo me, questa interpretazione rischia di avvalorare una lettura reazionaria di quel periodo: dalle manifestazioni si è passati alle molotov, poi alla mitragliette, in seguito alle bombe. Ergo, il figlio del ’68 è il terrorismo degli anni di piombo. E il messaggio subliminale rivolto alle giovani generazioni di oggi è: “ragazzi, non agitate troppo conflitto, perché il conflitto porta morte”. Io invece penso l’esatto contrario: ciò che porta morte, distruttività, disgregazione come quella che viviamo oggi, non è il conflitto sociale ma il suo soffocamento, la mancanza di risposte politiche, la distorsione degli obiettivi su binari qualunquistici e rabbiosi, anziché su processi di cambiamento profondi come quelli che si innescarono nel post-’68.

Nel maggio famoso eri a Parigi?

Nel maggio famoso eri a Parigi?

Ero con il mio ragazzo, che poi sarebbe divenuto il mio primo marito, Chris Gilmore: siamo rimasti amici, è il padre delle mie due figlie. Era in contatto con i movimenti studenteschi europei, in particolare con quelli olandesi e tedeschi. I primi erano genere hippies o figli dei fiori, i cosiddetti “Provos”; mentre in Germania erano più politicizzati. Oggi, a proposito del ’68 europeo, si parla della Francia, ma allora era Rudi Dutschke il nostro faro. E fu proprio in solidarietà con gli studenti tedeschi che nel maggio del ’68 un gruppetto di noi “inglesi” si aggregò agli olandesi per partecipare a una grande manifestazione di protesta a Bonn. Arrivati in pullman alla frontiera, la polizia ci ha preso i passaporti, restituiti col timbro “zurϋckgewiwsen”, respinti. Così decidiamo di sederci lungo il confine, cominciamo a cantare inni di lotta, e in un momento di distrazione dei vigilanti abbiamo attraversato i campi – senza nessuna difficoltà, a dirla tutta. Poi raggiunta la stazione ferroviaria di un piccolo paese abbiamo preso il treno per Bonn. Siamo arrivati quasi alla fine della mobilitazione, ma ci hanno accolto addirittura come degli eroi… Tutti gonfi di orgoglio, tornati ad Amsterdam sentiamo alla radio che a Parigi ci sono le barricate: siamo corsi lì. Ci ospitò prima una persona per la quale avevo fatto la baby-sitter (le mie figlie mi prendono in giro perché, anche oggi, trovo sempre dappertutto qualche amico che ci apre la sua casa), altri giorni dormimmo alla Sorbona occupata, infine Rossana Rossanda ci procurò un appartamento e siamo rimasti tutto il mese.

Cosa facevate a Parigi?

Frequentavamo quotidianamente le assemblee studentesche, facevamo volantinaggio, organizzammo con altri “inglesi” l’occupazione dell’Istituto di Lingue di fronte alla Sorbona, andavamo in piazza e sulle barricate. E poi, grazie anche ai contatti costruiti da Chris a seguito di una sua collaborazione col sindacato inglese, stabilimmo un contatto con la Renault occupata: non solo davanti al cancello della fabbrica, come tanti altri studenti, ma anche partecipando alle assemblee interne.

Per me il contatto con il mondo operaio comincia lì, ed è stata la prosecuzione naturale del mio ’68. So benissimo che i rapporti studenti-operai di allora erano spesso impregnati di ideologia: la rivoluzione la devi fare con gli operai, dettava il vecchio Marx. So bene che il mito della classe operaia spesso portava risultati demenziali, come la storiella sullo studente che durante un volantinaggio ai cancelli di una fabbrica, annuncia solenne: “lavoratore, io sono trotzkista”, e si sente rispondere “e io sono elettricista!”. E tuttavia, non si può comprendere l’impatto del ’68 sulla società italiana se non si racconta anche l’anno seguente: il ’69 delle lotte operaie, dell’autunno caldo. Il biennio rosso, così venne chiamato: e anche nelle fabbriche i protagonisti furono i giovani. I ragazzi dequalificati, umiliati, sfruttati, inchiodati alla catena di montaggio. I meridionali immigrati al Nord, per i quali le lotte operaie furono anche la strada per combattere il razzismo anti-“terroni”, nella società e perfino nel sindacato. Storie appassionanti, in cui si mise insieme liberazione personale e liberazione di tutti: Paolo Franco, mio secondo marito e attuale compagno di vita, le ha incontrate e costruite in prima persona, da responsabile Fiom alla Fiat Mirafiori, in cui allora lavoravano 60.000 persone. Paolo aveva solo 24 anni quando gli fu affidata questa responsabilità enorme: è un segno anche quello, di un tempo in cui oltre allo scontro fra generazioni ci fu anche la capacità dei più vecchi di investire sui più giovani, di metterci alla prova. In modi diversi, avvenne in tutte le organizzazioni di massa, dal Pci alla Dc, alle Acli, all’Arci, all’Udi. E nei sindacati: quello dei metalmeccanici, soprattutto. Per me, l’incontro con Flm (la sigla unitaria dei metalmeccanici) e poi la scelta di lavorare a tempo pieno nel sindacato, è stato lo sbocco più naturale e fecondo dell’esperienza sessantottina: una scelta che mi ha cambiato la vita e la visione del mondo. E mi chiedo: oggi tutti si interrogano sul ’68, sul movimento studentesco, ma quanti, il prossimo anno, celebreranno il 50° dell’Autunno caldo?

Torino, Londra, Amsterdam, Bonn, Parigi, l’orizzonte era ampio.

E non dimentichiamo negli Stati Uniti, gli universitari di Berkeley, in California, da cui partì la rivolta contro la guerra in Vietnam: il film Fragole e sangue, ambientato a San Francisco, racconta mirabilmente una protesta, ancora una volta, pacifica ma determinata. E poi le lotte contro il colonialismo, il segregazionismo e la discriminazione per il colore della pelle: Martin Luther King, assassinato da un sicario durante un comizio a Memphis, i pugni chiusi di Tommie Smith e John Carlos, alzati dal podio delle Olimpiadi di Città del Messico. Non me lo dimentico, in questo momento così cupo in cui il razzismo dilaga e pochi hanno il coraggio di tenergli testa.

E all’est? Il muro di Berlino, cadrà oltre vent’anni dopo.

Ero in vacanza quando, ad agosto, seppi dei carri armati sovietici a Praga. Mi sentii male. Poche settimane prima dell’invasione ero stata a Sofia, in Bulgaria, per il Festival della Gioventù, organizzato in realtà da una rete molto filosovietica. Ma eravamo nel ’68: arrivarono gli studenti del movimento francese, italiano, spagnolo, e anche i giovani cecoslovacchi che parlavano della “Primavera”, credevano fermamente nel socialismo dal volto umano. L’organizzazione bulgara si trovò a fronteggiare un’onda d’urto del tutto inedita. Noi promuovemmo manifestazioni non previste e i bulgari venivano e gridavano “Drusba, drusba” che vuol dire pace, ma sembravano volessero picchiarci. In quell’occasione ho cominciato a fare l’interprete, perché i bulgari si guardavano bene dall’offrirci la traduzione simultanea quando, secondo loro, facevamo qualcosa di sospetto. Io studiavo lingue e mi buttai…

Chiara Ingrao si sente ancora o no una ribelle?

Certamente sì: ma direi, più semplicemente, una persona che non ha mai smesso di lottare per i diritti delle persone, per la libertà e contro ogni ingiustizia. “Cambiare il mondo a partire dalla tua vita, e cambiare la tua vita a partire dal tuo sguardo sul mondo”: uno slogan di allora che sintetizza bene la mia storia di sessantottina. A partire dagli anni ’80-’90 mi sono impegnata nel pacifismo, e prima ancora nel femminismo, a partire dalla lotta per l’autodeterminazione della donna nella maternità, e dalla presa di coscienza che il maschilismo la faceva da padrone anche nel sindacato. Guardare il mondo con occhi di donna è qualcosa che ormai fa parte di me, come la ribellione delle ragazze di “Non una di meno”, finalmente protagoniste del femminismo del 2000, non più solo dominato da noi “diversamente giovani”… Come impegno diretto, il mio lavoro oggi è soprattutto nella scrittura e nelle scuole: per la libertà e i diritti, per una cultura adeguata al mondo di oggi, realmente inclusiva, fondata sull’autodeterminazione e il protagonismo di tutti e tutte. L’accoglienza di chi viene qui da altre parti del mondo, la costruzione di una società aperta e plurale e di un’Italia multiculturale e multicolore, la lotta al razzismo e al risorgere del fascismo, sono questioni cruciali del nostro tempo: anche per questo ritengo imperdonabile non aver approvato lo ius soli.

Esiste una generazione ’68?

Sessantottini sono, per esempio, il mio coetaneo D’Alema, diventato Presidente del Consiglio, ma pure chi ha fatto e continua a fare il lavoro di Basaglia, le insegnanti che incontro nelle scuole e hanno un modo diverso di pensare il ruolo della scuola, le ex operaie della Voxson che ho raccontato in Dita di Dama. Il 90% di quelle donne scoprì la politica nel ’68-’69 e adesso c’è chi fa il volontariato con i migranti, oppure opera in un centro sociale, c’è chi fa il mercatino e chi è attiva nel sindacato. Sono tutte e tutti interpreti di quell’anno, non solo chi ha avuto “successo”.

Rimprovero però alla maggior parte dei miei coetanei settantenni (o quasi, a me manca ancora un anno!) di essere rimasti troppo legati a un’identità giovanilistica ormai passata da decenni: siamo nonni… Non ci siamo impegnate e impegnati abbastanza ad aprire spazi per chi veniva dopo di noi, a costruire ascolto e riconoscimento, a passare il testimone. Siamo un Paese gerontocratico, che calpesta quotidianamente i diritti e la dignità dei giovani, con la precarietà, il super-sfruttamento, e perfino il disprezzo. Nella vulgata corrente, anche a sinistra, le ragazze vogliono tutte fare le veline e i ragazzi i calciatori, né maschi né femmine si interessano di politica, e così via. Sono state sottovalutate e lasciate senza risposta sia le migliaia di esperienze che esistono nel volontariato, nei centri sociali, nella solidarietà internazionale, nel femminismo, sia i grandi movimenti che periodicamente invadono le piazze, sui temi della scuola e del lavoro, della solidarietà, dei diritti. Oggi ci sarebbero moltissime ragioni per avviare un nuovo conflitto generazionale, e a volte mi viene da pensare che i ragazzi e ragazze del 2000 si trovano in una condizione molto simile a quella che vivevano i miei genitori alla loro età. Me lo hanno ripetuto tante volte, quasi ossessivamente.

Cosa ti dicevano Pietro Ingrao e Laura Lombardo Radice?

Ricordavano che, purtroppo, la generazione dei resistenti non aveva avuto maestri, perché la generazione antifascista precedente era stata praticamente cancellata dal regime, messa a tacere, fuggita al confino, ormai incapace di agire e reagire. Ripetevano “i nostri maestri sono stati i nostri coetanei”. Eppure erano giovanissimi e si sono assunti delle responsabilità incredibili, nella Resistenza armata, oppure, come mia madre e mio padre, nella Resistenza non armata nelle città. Così subito dopo la guerra, nella Ricostruzione: anche per questo, forse, per quella generazione era fondamentale formare i giovani, creare una società civile organizzata. Noi, infatti, ci siamo sì ribellati, ma dopo essere stati formati. E abbiamo imparato anche da loro, pur contestandoli in mille modi, a tenere insieme un livello altissimo di ribellione e di idealità, con una grande concretezza: con la capacità di ottenere risultati e cambiamenti profondi.

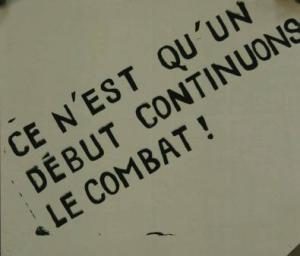

Da https://stade84.wordpress.com/2016/04/18/ce-nest-quun-debut/

Quali, in particolare?

In Italia, nel decennio seguente al ’68 furono introdotti lo Statuto dei lavoratori, il divorzio, l’obiezione di coscienza, la riforma sanitaria e quella penitenziaria, la legge Basaglia per l’abolizione dei manicomi, le prime norme anti-inquinamento; nacquero le Regioni e si istituirono gli asili nido, le scuole a tempo pieno, i consultori, le nuove forme di democrazia nelle scuole; abbiamo ottenuto il nuovo diritto di famiglia, la legge di parità, la tutela delle lavoratrici madri e del lavoro a domicilio, della salute nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro. Gli anni ’70, troppo spesso raccontati con la cupa etichetta di “anni di piombo”, sono stati il decennio più riformista della storia d’Italia: i terroristi non ne sono stati i protagonisti, ma i tragici antagonisti, e fra i principali responsabili delle sconfitte con cui si è purtroppo concluso quel decennio di grandi vittorie. Ma anche su questo, davvero, sarà necessaria una profonda riflessione storica, capace di cogliere tutte le complessità senza ingabbiarle negli slogan. Anche se poi, in fondo, almeno per cogliere i nessi fra il ’68 e ciò che è seguito, uno slogan può far comodo: “Ce n’est qu’un début, continuons le combat”, “Non è che l’inizio, continuiamo la lotta”, lo slogan del maggio francese, forse il più celebre del ’68. Lo abbiamo compreso? Lo abbiamo applicato? Decideranno i posteri: io ricordo solo che da noi, ai cortei, veniva ripetuto anche da chi di francese era del tutto a digiuno, e lo storpiava così: “Nené Zandegù, continuon lé zazà!”.

Pubblicato giovedì 22 Marzo 2018

Stampato il 18/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/interviste/flashback-1968/