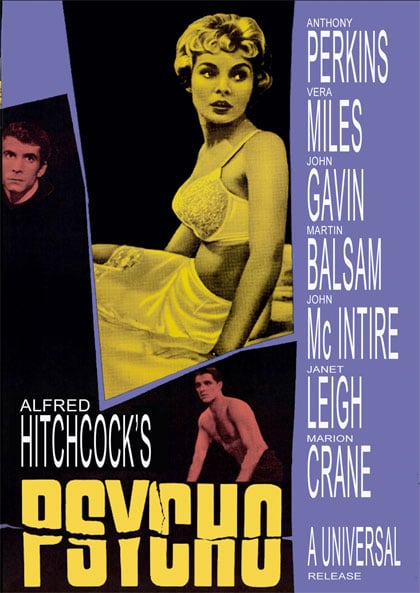

Il film Psycho, diretto nel 1960 da Alfred Hitchcock, è un labirinto di rimandi culturali, pittorici, letterari, religiosi e mitologici che disegna i propri dedali attingendo dall’antico per sorprendere l’osservatore novecentesco (e quello di oggi ancora) attraverso una straordinaria discesa nei sacri inferi dell’orrore.

Il film Psycho, diretto nel 1960 da Alfred Hitchcock, è un labirinto di rimandi culturali, pittorici, letterari, religiosi e mitologici che disegna i propri dedali attingendo dall’antico per sorprendere l’osservatore novecentesco (e quello di oggi ancora) attraverso una straordinaria discesa nei sacri inferi dell’orrore.

Come già avevano fatto notare alcuni critici quasi sessant’anni fa, la pellicola di Hitchcock appare, da una parte, un complicatissimo e freddo gioco dell’intelligenza, dall’altra un coinvolgente meccanismo emotivo che fa urlare lo spettatore insieme alla vittima e forse anche insieme al carnefice. Guido Vitiello, docente di Teoria del cinema alla Sapienza di Roma, svela ora in Una visita al Bates Motel, appassionante saggio pubblicato da Adelphi nella collana Imago, tutto ciò che dobbiamo sapere sul sostrato culturale del film e su quella che ne è la vera e propria iconografia.

Sì, perché questo non è uno studio sul cinema di Hitchcock ma su ciò che l’occhio ideale del fruitore di Psycho potrebbe e dovrebbe scorgere alle pareti del Bates Motel, se si tratta di dipinti o di fotografie, o sulla mobilia, se si tratta di oggetti d’arredo.

Così, il lettore che avvicina Una visita al Bates Motel ha l’impressione di toccare il catalogo di una mostra. In fondo è davvero come se lo spettatore avesse sotto gli occhi, oltre alle azioni dei personaggi, una galleria di opere che fanno da chiosa agli stessi avvenimenti. Ma come è nata l’idea di dare la parola ai quadri di questa particolarissima esposizione che sta a metà tra il museo, la Wunderkammer (letteralmente “camera delle meraviglie”, materiale per la didattica e forma di indagine scientifica universale, ndr) e il gabinetto di storia naturale?

Amo lo stile dei cataloghi delle mostre. Cristina Campo fu ammaliata dalla prosa di una guida al Palazzo Ducale di Urbino, opera di “un sovrintendente pieno di delicato trasporto”. L’accompagnamento a un museo o a una città d’arte, nei suoi esempi migliori, ha un tratto di sprezzatura e di cortesia verso il lettore che ho tentato, per quanto potevo, di infondere nelle pagine del mio libro. L’idea di Una visita al Bates Motel è nata quando, rivedendo distrattamente Psycho per la centesima volta, mi sono sorpreso a pensare che quell’accostamento di quadri, animali impagliati, volumi rilegati e oggetti da collezione che compone il salottino di Norman Bates aveva avuto un prestigioso antenato – la Wunderkammer, appunto. Così mi sono dato il compito di fare l’inventario di tutto ciò che quelle stanze contenevano.

In questo senso, Psycho è un unicum, oppure un lavoro come quello che lei ha approntato con Una visita al Bates Motel sarebbe applicabile ad altre pellicole del regista (o, perché no, a film di altri autori)?

In questo senso, Psycho è un unicum, oppure un lavoro come quello che lei ha approntato con Una visita al Bates Motel sarebbe applicabile ad altre pellicole del regista (o, perché no, a film di altri autori)?

Altri film di Hitchcock ospitano quadri, sculture e oggetti d’arte, o perfino scene girate tra le stanze di un museo – il caso più celebre è Il sipario strappato –, ma solo Psycho si confonde così integralmente con la sua scenografia, i suoi dipinti e perfino i suoi soprammobili. Psycho è il Bates Motel. La storia del cinema, certo, offre altri scenari misteriosi che meriterebbero una guida turistica: il primo esempio che viene alla memoria è l’Overlook Hotel di Shining. Non credo, tuttavia, che ripeterò l’esperimento. Se il film è un unicum, è buona cosa che lo sia anche il libro; quasi, vorrei dire, per una forma di rispetto.

Lei parla di Hitchcock come di un mistagogo, cioè colui che nell’antica Grecia preparava spiritualmente gli aspiranti adepti dei riti misterici. Qual è il culto celebrato al Bates Motel?

Parlo di mistagogo anche nell’accezione moderna di manipolatore, saltimbanco, illusionista. Hitchcock è stato entrambe le cose: iniziatore e imbonitore. Non per caso, nel mio libro il rimando più diretto è alle fantasmagorie ottocentesche di Robertson, non ai Misteri eleusini, che restano sullo sfondo. Psycho celebra un culto di catabasi e anastasi, discesa agli inferi e resurrezione, che senz’altro risale ai Misteri antichi – dopotutto, i cicli mitologici che si rincorrono nel Bates Motel sono quelli di Orfeo, di Psiche, di Persefone – ma che ha per posta in gioco la creazione sacrificale della Diva, un culto squisitamente hollywoodiano, e quella titanica impresa di negromanzia che è il cinema stesso, fin dalla sua origine.

Dunque Norman Bates e la signora Bates non sono dei veri e propri personaggi, quanto piuttosto la personificazione di motivi letterari, di riproposizioni mitologiche e di pulsioni freudiane.

Dunque Norman Bates e la signora Bates non sono dei veri e propri personaggi, quanto piuttosto la personificazione di motivi letterari, di riproposizioni mitologiche e di pulsioni freudiane.

Sono personaggi, certo, ma questa camera d’echi mitologica e misterica conferisce loro una terza dimensione. Di freudiano, però, c’è ben poco: l’idea dell’amore di Psycho – quel metaphysical sex di cui Hitchcock parlava oscuramente alla stampa – è più vicina a Platone, a Marsilio Ficino e ai trattatisti cortesi che non alla psicoanalisi. Anche Freud, nel Bates Motel, prende una terza dimensione, con buona pace di Zizek, che nella struttura della vecchia casa – pianterreno, piano nobile e scantinato – ha voluto leggere una trascrizione un po’ scolastica della topica freudiana fatta di Io, Super-Io ed Es.

Se prima di Psycho, come ci ha spiegato poco fa, “non era mai accaduto che un film si identificasse a tal punto con i suoi luoghi” (e quei luoghi sono a tutti gli effetti un museo privato), perché a suo avviso Hitchcock decise di girare il film in bianco e nero (opzione che certo non mette in primo piano la galleria d’arte batesiana) in un’epoca in cui il cinema a colori era già ampiamente affermato?

Hitchcock scelse di girare in bianco e nero per diverse ragioni. La prima, estetica, è che temeva che il colore rendesse pacchiano un film dal tema già così macabro; la seconda, produttiva, è che Psycho fu girato come fosse un episodio lungo dei telefilm della serie Alfred Hitchcock presenta, per giunta con la stessa troupe, e quei telefilm erano appunto in bianco e nero; la terza, più congetturale, è che con Psycho Hitchcock stava dando il suo segreto addio alla stagione del cinema in cui era nato e cresciuto – un congedo elegiaco, come Viale del tramonto di Billy Wilder o Luci della ribalta di Chaplin.

Se è vero che Psycho è anche la storia di un occhio ossessionato dalla scopofilia, con quello di quale personaggio deve identificarsi lo sguardo dello spettatore? O meglio: in chi si deve specchiare?

Quella di identificazione è una nozione elusiva, con cui la teoria del cinema combatte da decenni, armandosi di volta in volta di psicoanalisi, di narratologia o di neuroscienze. Cosa vuol dire, di preciso, identificarsi? Lo spettatore si identifica con il protagonista? Può identificarsi solo con un personaggio, o anche con più d’uno? O forse s’identifica con il narratore invisibile, con l’occhio della macchina da presa? Da qualunque lato si guardi la questione, Psycho è un esperimento radicale. Lo spettatore è guidato in un carosello – diciamo pure in un rondò schnitzleriano – in cui è spinto a identificarsi prima con Marion, e a metà film la vede morire; poi con il detective, e presto il film condanna a morte anche lui; poi ancora con la sorella di Marion; infine con Norman, che però è tutt’uno con la madre, che a sua volta si identifica con l’occhio volante della macchina da presa. L’effetto è vertiginoso.

Aggiungiamo poi che, contravvenendo ai dettami hollywoodiani che intimavano agli attori di non guardare in macchina, Anthony Perkins, nel finale di Psycho, fissa magneticamente lo spettatore, in un vicendevole immergersi di occhi dentro ad altri occhi. È un messaggio?

Non è un messaggio, è un incantesimo. Uno sguardo di fascinazione – ossia, secondo una tradizione che va da Plutarco ai maghi rinascimentali a Hitchcock, uno sguardo da cui possono scaturire due fenomeni gemelli, l’innamoramento e il malocchio. Dopo Hitchcock, sarà la parte del maleficio a prevalere: Arancia meccanica, solo per citare l’esempio più noto, comincia nel punto esatto in cui si interrompe Psycho. Lo sguardo di Norman trasmigra nello sguardo di Alex.

È evidente dunque che Hitchcock desiderasse un pubblico disposto a essere mistificato, uno spettatore pronto a partecipare ai riti misterici di un Eros feticistico e necrofilo. Ne aveva bisogno l’America che aveva appena chiuso gli anni Cinquanta? Ne aveva bisogno Hitchcock che con questo film poneva un sigillo sull’età aurea di Hollywood? E soprattutto, il regista è riuscito nel suo intento?

In un saggio del 1959 sulle nuove metamorfosi di Tristano, Denis de Rougemont constatava con un certo stupore che a metà degli anni Cinquanta le classifiche americane dei bestseller erano dominate da due romanzi di amour-passion, peraltro scritti entrambi da russi espatriati: Lolita e Il Dottor Zivago. Il pubblico statunitense, come si vede, era ben disposto verso questo genere di storie. Hitchcock – che in Una visita al Bates Motel è accostato più di una volta a Nabokov – invece di un “cacciatore incantato” come Humbert Humbert scelse per eroe un imbalsamatore incantato, Norman Bates.

Detto ciò, lo sguardo dello spettatore del 2020 è diverso da quello del 1960?

Se non è diverso lo sguardo, sono diversi i luoghi dove lo sguardo si posa. Il rito della sala buia vive ormai da decenni il suo interminabile tramonto, e quello del piccolo schermo è passato attraverso diverse riforme liturgiche fino a disperdersi in una moltitudine di schermi ancora più piccoli. Hitchcock volle imporre delle regole rigidissime per la visione di Psycho, quasi dei precetti da ritualista. Forse, da divo della televisione qual era diventato, intuiva che il culto cinematografico si avviava a una inesorabile secolarizzazione. Considerato in questa luce, lo sguardo finale di Norman Bates è lo sguardo disperato del cinema che vuole tenere avvinto a sé il suo pubblico. Spesso si parla di Psycho come di un film rivoluzionario, modernissimo al momento del suo apparire, anticipatore di tanto cinema successivo. È tutto vero, ma è vero anche il contrario: Psycho è un tentativo disperato di restaurazione di tutto ciò che il cinema era stato e non sarebbe mai stato più.

Giacomo Verri, scrittore

Pubblicato martedì 28 Gennaio 2020

Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/psycho-e-dintorni-hitchcockiani/