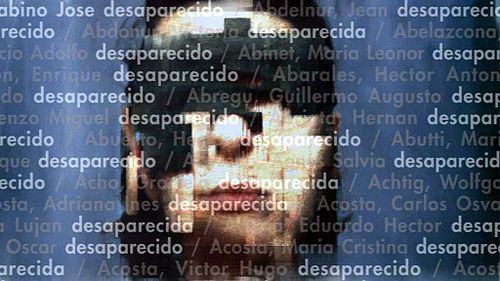

Con la fine della dittatura e le elezioni democratiche, per l’ottobre 1983, il problema dei desaparecidos e le denunce delle organizzazioni per i diritti umani ottennero un impatto sociale e politico significativo. Intorno al 1983 le Forze armate decisero di sistematizzare la propria versione di repressione, che includeva, da un lato, la rivendicazione di tutto ciò che era stato fatto durante la “guerra antisovversiva” e, dall’altro, il riconoscimento di “errori” o “eccessi”. Venne quindi approvata una legge di auto-amnistia che limitava ogni possibilità di sanzionare i membri delle Forze armate e delle Forze di sicurezza accusati o sospettati di aver violato i diritti umani. Il 30 ottobre 1983 si tennero le elezioni che decretarono la vittoria del democratico Raúl Alfonsín, che assunse la presidenza il 10 dicembre di quell’anno.

Si concludeva così l’ultima e più sanguinosa delle dittature argentine, e con essa il ruolo che le Forze armate avevano avuto nel sistema politico-istituzionale argentino e il ciclo di alternanza tra civili e militari che aveva caratterizzato il ventesimo secolo, i cui effetti sono ancora visibili oggi, a 40 anni da quell’evento.

Il processo alle giunte militari iniziò il 22 aprile 1985 e le udienze proseguirono fino all’agosto dello stesso anno. In circa 530 ore di udienza, 839 testimoni testimoniarono nella cosiddetta “causa 13”. La corte era composta dai giudici Leon Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andres D’Alessio, Guillermo Ledesma e Jorge Valerga Araoz. Il procuratore era Julio César Strassera e il suo vice era Luis Gabriel Moreno Ocampo. Gli avvocati hanno utilizzato come prova il rapporto Nunca más redatto dalla Comisión Nacional sobre la Desapareción de Personas (CONADEP), istituita il 15 dicembre 1983 dal presidente Alfonsín cinque giorni dopo aver assunto la presidenza, con l’obiettivo di chiarire e indagare sulle sparizioni forzate di persone avvenute durante la dittatura militare in Argentina.

L’attività della CONADEP ebbe un successo inaspettato: nel giro di un anno, la Commissione elaborò una relazione accuratissima sui “desaparecidos”, sull’appropriazione di bambini e sui sinistri meccanismi del terrorismo di Stato. E questa relazione, nota come Informe Sábato (dal nome presidente, lo scrittore Ernesto Sábato), non solo è divenuta uno dei maggiori successi editoriali della storia argentina, ma ha anche costituito una prova fondamentale nei processi posteriormente celebrati nei confronti dei responsabili dei crimini. Ma alla fine fu la giustizia civile, che applicava il Codice di giustizia militare, a essere la sede del processo. «Abbiamo optato per il Codice di giustizia militare perché ci consentiva di tenere un processo orale e questo forniva anche la migliore protezione per il tribunale, ovvero tutti potevano vedere cosa stava succedendo», ha affermato Gil Lavedra. Quello che è successo è che le testimonianze crude di 839 persone sono state registrate ogni giorno dagli oltre 500 giornalisti che hanno seguito le udienze, e questo ha permesso loro di ottenere il sostegno di un’opinione pubblica fino ad allora restia.

L’attività della CONADEP ebbe un successo inaspettato: nel giro di un anno, la Commissione elaborò una relazione accuratissima sui “desaparecidos”, sull’appropriazione di bambini e sui sinistri meccanismi del terrorismo di Stato. E questa relazione, nota come Informe Sábato (dal nome presidente, lo scrittore Ernesto Sábato), non solo è divenuta uno dei maggiori successi editoriali della storia argentina, ma ha anche costituito una prova fondamentale nei processi posteriormente celebrati nei confronti dei responsabili dei crimini. Ma alla fine fu la giustizia civile, che applicava il Codice di giustizia militare, a essere la sede del processo. «Abbiamo optato per il Codice di giustizia militare perché ci consentiva di tenere un processo orale e questo forniva anche la migliore protezione per il tribunale, ovvero tutti potevano vedere cosa stava succedendo», ha affermato Gil Lavedra. Quello che è successo è che le testimonianze crude di 839 persone sono state registrate ogni giorno dagli oltre 500 giornalisti che hanno seguito le udienze, e questo ha permesso loro di ottenere il sostegno di un’opinione pubblica fino ad allora restia.

Tutto il processo venne ripreso e trasmesso in Argentina, ben 530 ore di registrazione riportate nel documentario “El Juicio” (che ha ispirato il docufilm “Argentina, 1985”). Furono queste immagini, delle vittime che raccontavano le atrocità della dittatura, dei parenti che piangevano per le persone rapite e mai più tornate, a non far dubitare nessuno di ciò che era accaduto. Miriam Lewin, sequestrata a 19 anni e spostata in due centri di detenzione clandestini, il centro Virrey Cevallos e la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), ha ricordato che non tutti pensavano che ci fossero le condizioni giuste per farla testimoniare al processo: «Non sapevamo se ci sarebbero state rappresaglie contro di noi. Quelli di noi che erano sopravvissuti ai centri di detenzione clandestini erano stati identificati dall’intelligence militare, e la verità è che i tribunali non ci hanno fornito sicurezza, o alcun tipo di custodia, motivo per cui alcuni di loro non hanno testimoniato».

Tutto il processo venne ripreso e trasmesso in Argentina, ben 530 ore di registrazione riportate nel documentario “El Juicio” (che ha ispirato il docufilm “Argentina, 1985”). Furono queste immagini, delle vittime che raccontavano le atrocità della dittatura, dei parenti che piangevano per le persone rapite e mai più tornate, a non far dubitare nessuno di ciò che era accaduto. Miriam Lewin, sequestrata a 19 anni e spostata in due centri di detenzione clandestini, il centro Virrey Cevallos e la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), ha ricordato che non tutti pensavano che ci fossero le condizioni giuste per farla testimoniare al processo: «Non sapevamo se ci sarebbero state rappresaglie contro di noi. Quelli di noi che erano sopravvissuti ai centri di detenzione clandestini erano stati identificati dall’intelligence militare, e la verità è che i tribunali non ci hanno fornito sicurezza, o alcun tipo di custodia, motivo per cui alcuni di loro non hanno testimoniato».

Gli imputati erano membri delle prime tre giunte militari: Jorge Rafael Videla (comandante in capo dell’Esercito tra il 1976 e il 1978), Emilio Eduardo Massera (comandante in capo della Marina tra il 1976 e il 1978) e Orlando Ramón Agosti (comandante in capo dell’Aeronautica Militare, tra il 1976 e il 1978) che formarono la prima giunta militare (1976-1980); Roberto Eduardo Viola (Comandante in Capo dell’Esercito, tra il 1978 e il 1979), Armando Lambruschini (Comandante in Capo della Marina Militare, tra il 1978 e il 1981), Omar Domingo Rubens Graffigna (Comandante in Capo dell’Aeronautica Militare, tra il 1978 e il 1979), che fecero parte della seconda giunta militare (1980-1981); e Leopoldo Fortunato Galtieri (Comandante in Capo dell’Esercito, tra il 1979 e il 1982), Jorge Isaac Anaya (Comandante in Capo della Marina, tra il 1981 e il 1982), Basilio Lami Dozo (Comandante in Capo dell’Aeronautica Militare, tra il 1979 e il 1982), che furono membri della terza (1981-1982). Gli unici a ricevere la condanna all’ergastolo furono i membri della prima giunta militare, mentre quelli della terza furono assolti.

Pochi giorni prima del 22 aprile, il giudice Ricardo Gil Lavedra incontrò un collega al tribunale di Buenos Aires che gli chiese incredulo: «Dimmi una cosa, terranno davvero quel processo?». «Quel processo» di cui chiedeva il collega di Gil Lavedra non aveva precedenti nella storia del ventesimo secolo se non i processi di Norimberga, svoltisi tra il 1945 e il 1946, in cui vennero giudicati i crimini del nazismo, e un processo del 1975 contro i colonnelli greci che guidarono il colpo di stato in quel paese nel 1967. Il contesto in cui si è svolto il processo non era molto favorevole né a livello locale (la restaurata democrazia argentina era al potere da un anno e mezzo) né nella regione, come ha ricordato l’allora giovane procuratore Luis Moreno Ocampo. «In Cile, Pinochet aveva tutto il potere; l’Uruguay, con un referendum popolare, si rifiutò di indagare sui suoi militari; c’erano ufficiali militari in molti governi della regione e l’Argentina, come sempre oscillante tra l’abisso e la vetta, fece qualcosa di totalmente inaspettato». Ecco perché anche i sei giudici che avrebbero dovuto presiedere le udienze non erano sicuri di riuscire a portare a termine il processo: «Negli stessi tribunali ci guardavano come se fossimo degli strambi e questo ci ha causato grande incertezza. Non sapevamo se saremmo stati in grado di portare avanti il processo», ha detto Gil Lavedra, che all’epoca aveva 36 anni ed era il più giovane dei sei giudici.

Con l’imminente assunzione del potere di un nuovo governo democratico, che presumibilmente avrebbe tentato di giudicare i crimini commessi durante il “Processo”, i militari pubblicarono, nell’aprile 1983, un rapporto chiamato Documento finale della giunta militare sulla guerra contro la sovversione e il terrorismo. Nel rapporto le Forze armate fornirono una versione per giustificare le proprie azioni. Il passato veniva presentato come una “guerra” dalle conseguenze dolorose ma inevitabili, nella quale, «come in ogni guerra», erano stati commessi alcuni «errori ed eccessi». In breve, era stata una “guerra sporca”. Questo documento avvisava anche che «[…] coloro che compaiono nelle liste delle persone scomparse […] sono considerati morti».

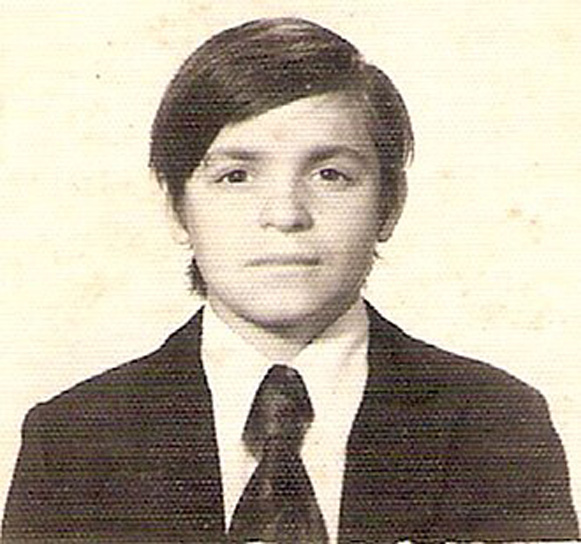

Il “Documento finale” fu categoricamente respinto dal movimento per i diritti umani, dalla maggior parte degli attori politici coinvolti e da settori molto importanti dell’opinione pubblica. Le dichiarazioni che emersero nel processo furono scioccanti perché riguardavano persone conosciute personalmente, altre volte a causa della natura aberrante della tortura. È il caso di Floreal Avellaneda. Aveva quindici anni la mattina del 15 aprile del 1976 quando venne rapito insieme alla madre Iris che venne costretta ad ascoltare i lamenti del figlio. Il corpo di “El Negrito”, come tutti conoscevano il ragazzo membro della Federazione della Gioventù Comunista (FJC), riapparve un mese dopo sulla costa uruguaiana con segni di torture aberranti. Fu la vittima più giovane dei cosiddetti “voli della morte”.

Le vittime, alcune delle quali minorenni, venivano trasportate all’aeroporto militare Campo de Mayo a bordo di camion chiusi appartenenti all’esercito argentino, alle forze di sicurezza o a civili, giunti attraverso le strade interne fino alla fine della pista di atterraggio. Nelle prime ore del mattino, i detenuti venivano caricati su elicotteri o aerei e poi gettati in acqua. In alcuni casi, le persone venivano sedate prima di salire sull’aereo, in altri erano venivano uccise prima dell’imbarco o arrivavano già prive di vita all’aeroporto dai vari luoghi di detenzione illegale.

La metodologia di occultamento dei corpi delle persone detenute-scomparse attraverso i “voli della morte” completava il circuito criminale di sequestri, torture, morti e sparizioni tipico del terrorismo di Stato, che cercava di eliminare le prove materiali dei crimini contro l’umanità commessi per consolidare l’impunità dei colpevoli e generare terrore nella società. Il 9 dicembre 1985, la Corte federale emise una sentenza nel processo alle giunte militari: Jorge Rafael Videla ed Emilio Massera vennero condannati all’ergastolo; Orlando Ramón Agosti a quattro anni e sei mesi di carcere; Roberto Eduardo Viola condannato a diciassette anni di carcere; Armando Lambruschini alla pena di otto anni di carcere.

Il verdetto confermò l’idea di un piano sistematico di sterminio, giustificando la forza probatoria dei testimoni e squalificando le argomentazioni della difesa. Tuttavia, le pene furono inferiori a quelle richieste dal pubblico ministero nella sua argomentazione. Nell’argomentazione, che costituisce un contributo fondamentale nella difesa dei diritti umani, il procuratore Julio César Strassera concluse: «Noi argentini abbiamo cercato di ottenere la pace basandola sull’oblio, e abbiamo fallito […]. Abbiamo cercato di cercare la pace attraverso la violenza e lo sterminio dell’avversario, e abbiamo fallito […]. Sulla base di questo processo e della convinzione che sostengo, è nostra responsabilità stabilire una pace basata non sull’oblio, ma sulla memoria, non sulla violenza, ma sulla giustizia. Voglio usare una frase che non appartiene solo a me, perché appartiene già a tutto il popolo argentino: «Señores jueces: Nunca más».

Andrea Mulas, storico Fondazione Basso, autore di numerosi libri, ultimo in libreria “L’oro introvabile. Saverio Tutino e le vie della rivoluzione”

Andrea Mulas, storico Fondazione Basso, autore di numerosi libri, ultimo in libreria “L’oro introvabile. Saverio Tutino e le vie della rivoluzione”

Pubblicato venerdì 18 Aprile 2025

Stampato il 09/01/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/desaparecidos-argentini-1985-storia-del-processo-ai-militari-che-violarono-tutti-i-diritti-umani/