Accomodàti davanti al fuoco con le ciabatte ai piedi – questo sarebbe l’ideale – ma anche in attesa allo sportello postale, o seduti in treno quando al di là del finestrino è ormai tutto fosco, leggere d’inverno rappresenta davvero la costruzione di un guscio di calore, fuori e dentro di noi, anche nei frangenti in cui infuria la tormenta. Ecco allora una proposta di sette titoli da gustare nella buia stagione: quattro romanzi, una raccolta di racconti e due saggi per entrare nel cuore dell’inverno.

Accomodàti davanti al fuoco con le ciabatte ai piedi – questo sarebbe l’ideale – ma anche in attesa allo sportello postale, o seduti in treno quando al di là del finestrino è ormai tutto fosco, leggere d’inverno rappresenta davvero la costruzione di un guscio di calore, fuori e dentro di noi, anche nei frangenti in cui infuria la tormenta. Ecco allora una proposta di sette titoli da gustare nella buia stagione: quattro romanzi, una raccolta di racconti e due saggi per entrare nel cuore dell’inverno.

Elizabeth Strout, Resta con me, Fazi, pp. 370

Elizabeth Strout, Resta con me, Fazi, pp. 370

“E perché non dovrebbe essere così, chiese Tyler, quando la cultura moderna ci ha permesso di adorare noi stessi? Perché non dovremmo soffrire d’ansia? L’età della scienza, naturale e sociale, ci ha permesso di credere che il mistero di ciò che siamo possa essere risolto, invece di celebrare le nuove scoperte come un ulteriore esempio del mistero di Dio”. Le parole qua sopra sono tratte da uno dei tanti e fervidi sermoni che Tyler Caskey prepara, chiuso nel suo studio, per la piccola comunità di West Annett, tanto conformista quanto poteva esserlo il Maine degli anni Cinquanta dove le strade non hanno un nome perché tanto la gente sa tutto di tutti. Tyler ci arriva come brillante predicatore, accompagnato dalla giovane moglie Lauren, insofferente alle meschine dinamiche della provincia – lei che viene dalla città – e sempre più irrequieta anche nei confronti del marito, fino a diventare il fulcro dei pettegolezzi delle donne del paese, bigotte nel pregare Dio e nel tollerare – purché la cosa rimanga tra le mura domestiche – che i propri mariti si mettano sotto le lenzuola leggendo Playboy. Poi la bella Lauren muore e la vita di Tyler precipita. Ecco allora che con la sua prosa unica e particolarissima, fatta di dialoghi asciutti e di dettagli inaspettati che aprono squarci sui sentimenti della gente, Elizabeth Strout affonda la penna tra cattiverie, ipocrisie e pettegolezzi di fronte ai quali non si può resistere, come al cospetto di una scatola di cioccolatini, alla ricerca di un esercizio della pietà sempre più remoto: “non servite Dio quando provate piacere nel riportare pettegolezzi sul conto dei poveri di spirito che non possono difendersi; non servite Dio quando ignorate la povertà di spirito dentro voi stessi”.

Antonio G. Bortoluzzi, Come si fanno le cose, Marsilio, pp. 215, € 16

Antonio G. Bortoluzzi, Come si fanno le cose, Marsilio, pp. 215, € 16

“Le cose ce le rubiamo l’un l’altro: il tempo, la pazienza, la fiducia, il buonumore, l’ombrello, la vita. Io penso che gran parte del mio tempo mi è stato rubato in ore da sessanta minuti, in gruppi di otto e in file di cinque”. Ecco: questa è la vita degli operai; una volta li si sarebbe detti proletari, ma Massimo e Valentino non ce li hanno neppure dei figli. Cinquantenni logorati dalle alienanti fatiche della fabbrica – la loro si chiama Filati Dolomiti –, i due sentono sempre più strette le maglie della recessione, della mobilità e della tetra cassa integrazione che ha colpito, dopo l’affaccio sul XXI secolo, moltissime di quelle che negli anni buoni della fine del Novecento erano le “fabbrichette” di famiglia dello zelante nordest. Succede però che, in seguito a un incendio che quasi porta gli operai della Filati Dolomiti a fare la fine del topo, una parte del vecchio magazzino venga acquistato da una ditta orafa, la Ora Oro, dalle illecite attività, e succede pure che Massimo e Valentino conoscano un segreto cunicolo (e poi una vasca di rilancio colma di liquami mefitici) attraverso il quale si può accedere a un deposito di gioielli (anelli, bracciali, collane, ninnoli, “il nuovo oro della patria, tanti piccoli rivoli intercettati da eleganti e discreti acquirenti che diventavano di nuovo materia prima, magari non registrata, che veniva lavorata e probabilmente venduta all’estero senza essere fatturata) della sleale azienda dirimpettaia; è l’occasione per rimettere in pari i conti: occorre congegnare bene il piano, fare il colpo e, con il ricavato, ricostruirsi una vita, su in montagna, rilevando l’agriturismo di Ivo a Monteparadiso (che in Valentino fa riverberare la sua “vecchia casa su a Piàie”). Ma a un certo punto Valentino incontra, in corriera, Yu, una ventiseienne cinese che risveglia in lui l’amore e la voglia di fare le cose come vanno fatte: si chiede perciò cosa diavolo stiano facendo, lui e Massimo, e perché lo stiano facendo? Certo per una vita migliore, per un’esistenza più giusta, per continuare a credere, come accade ai bambini, “che il mondo poteva essere il prolungamento di un sogno o di un desiderio”. Ma è quella la strada? Antonio Giacomo Bortoluzzi scrive un romanzo importante narrando la vita degli operai di oggi, non più proletari ma sfruttati dalle ingiustizie di un sistema che li fa navigare a vista senza un progetto per il domani. E quando questo progetto se lo costruiscono, devono immergersi nella merda delle fognature e nella merda della vita, facendo i conti con il proprio senso della giustizia e dell’onestà, perché in fondo “ciò che conta di più è il modo in cui si lavora, come si fanno le cose, non tanto quello che si fa” e le cose importanti non si edificano con la reità dei corrotti ma con la fatica, la voglia di fare, la pazienza e la solidità del tempo.

Robert Coover, La babysitter e altre storie, NN editore, pp. 410, € 20

C’è un libro di racconti che è forse un unicum nel recente panorama editoriale italiano: si tratta de La babysitter e altre storie di Robert Coover, pubblicato per i tipi di NN editore. Un libro particolare? Sì, per diversi motivi. Innanzitutto perché il volume americano Going for a Beer, che raccoglie trenta testi che attraversano più di cinquant’anni di produzione cooveriana (dal 1962 al 2016), viene proposto qui da noi attraverso la mediazione di trenta traduttori, scelti non tanto come coro di voci che tendano all’unità, quanto come solisti che marchino la molteplicità di atmosfere, di stili, di ambientazioni, di focalizzazioni di un autore tanto prolifico quanto caleidoscopico nel proporre ai lettori i mille indocili nodi che brulicano sotto l’apparenza inconsutile del tegumento umano. In secondo luogo perché mai come in Coover l’occhio del lettore può dirsi incerto d’aver colto il filo della trama: questo signore della letteratura americana di ottantasette anni, facendo palinsesti di generi e temi della narrativa di ogni dove e di ogni tempo (dalla Bibbia ai comics, dalle fiabe ai film), proietta il proprio sguardo e quello del lettore in una stanza degli specchi dove la realtà è frantumata e biforcata in rivoli sempre diversi e dove le esistenze hanno la forma dell’anacoluto pur mantenendo, nella prosa, una miracolosa coesione. È il caso del suo più celebre racconto, quello che dà il titolo alla raccolta: La babysitter del 1969 è la storia – narrata a paragrafi che sembrano lasse, in cui a ogni ripresa assistiamo alla riproposizione di elementi della fabula che s’intrecciano in maniera differente (come avviene pure nell’Ascensore di qualche anno prima) – di una tata che arriva dieci minuti in ritardo per accudire Jimmy e Bitsy; seguono altri 105 paragrafi separati da uno spazio bianco, come se la storia dovesse continuamente essere rifilata: vediamo allora i genitori dei pupi – i coniugi Harry e Dolly Tucker – uscire di casa, vediamo Jack, il fidanzato della babysitter gironzolare per la città in attesa che i bambini dormano, perché a quel punto potrà farsi vivo da lei… Poi c’è Mark, l’amico di Jack: decidono di andarci insieme dalla ragazza. Ma anche il padre dei bambini ci fa un pensierino… E forse intanto la babysitter si sta facendo un bel bagno nella grande vasca dei Tucker. O forse no. Jack e Mark arrivano, i bambini dormono e i tre adulti guardano assieme la televisione. Ma lei non stava facendo il bagno? Forse in una vita parallela, come in Sliding doors. O forse le cose si mettono male. Lei fa il bagno ma i bimbi non dormono e Jimmy vuole entrare nella stanza e scorgerne la pelle sotto la schiuma. E se Harry volesse tornare a casa per vedere che succede? E se trovasse la babysitter mezza nuda e il suo ragazzo anche, distesi sul suo divano? E se invece fosse il signor Tucker a volersi approfittare della fanciulla? O forse lei è ancora nella vasca da bagno e morirà annegata o, ancora, non succederà niente di tutto ciò… Ecco, questo è l’incredibile e destabilizzante mondo di Robert Coover.

Fabrizio Mugnaini, La Zattera, Bompiani (1942-1945), pp. 77

Fabrizio Mugnaini, La Zattera, Bompiani (1942-1945), pp. 77

Fabrizio Mugnaini scrive un libretto breve ma intrigante per ricostruire una vecchia avventura editoriale che rischierebbe, altrimenti, di cadere nel dimenticatoio. Il volume, uscito nel maggio scorso per le Edizioni SimOn in 60 copie numerate (più dieci) inaugura la collana – scusate il bisticcio – COLLANE e fa la storia di quelle venticinque pubblicazioni che Valentino Bompiani mandò in stampa tra il 1942 e il 1945 per la serie La Zattera. Nome significativo, certo, dovuto alla sagacia di Cesare Zavattini che nel riferimento all’imbarcazione di fortuna alludeva alla necessità – siamo in mezzo al Secondo conflitto mondiale – di salvare il salvabile sottraendo al periglio e al naufragio della guerra una manciata di libri importanti. Ne nacque così una collana di piccolissimo formato, 8×13, in cui quasi tutti i titoli, ventitré su venticinque (tolti, quindi, L’amata alla finestra di Corrado Alvaro e Tutta la vita di Alberto Savinio), vennero traslati dalla più antica e copiosa collana Letteraria che era la punta di diamante del catalogo. Parliamo della grande stagione di Valentino Bompiani che anche nei tragici frangenti della guerra non volle venir meno al proprio ruolo di editore, ‘braccato’ dalle bombe che cadevano su Milano e costretto alla ritirata in quel di Firenze, con baracca e burattini. Tempo di guerra, dunque; occorreva risparmiare e, a un tempo, offrire della buona letteratura. Scriveva lo stesso Valentino: “i volumi avevano il formato di un pacchetto di sigarette, secondo l’idea che ne entrassero quattro nella giberna”. Ecco allora che Fabrizio Mugnaini propone, di quella straordinaria collana, un vero e proprio catalogo ragionato contenente le immagini della coperta e della sovraccoperta di ogni volume e una breve sinossi del contenuto, regalandoci anche una puntuale introduzione in cui, sulla scorta di documenti e di ricerche d’archivio, ricostruisce la genesi della Zattera, il suo ruolo all’interno del panorama editoriale italiano di quegli anni, non rinunciando ad abbozzare, al contempo, un ritratto – lontano dall’agiografia – dell’editore: “un Valentino Bompiani, pertanto, visto come un novello Caronte con il remo di governo in mano che riesce a ricucire gli strappi causati dal fascismo, dalle leggi razziali, dal poco interesse per la cultura? No, restando sulla terra, Bompiani è solo colui che tenta di non far morire il libro”.

Gian Piero Piretto, Quando c’era l’URSS. 70 anni di storia culturale sovietica, Raffaello Cortina Editore, pp. 632, € 39

Gian Piero Piretto, Quando c’era l’URSS. 70 anni di storia culturale sovietica, Raffaello Cortina Editore, pp. 632, € 39

Quando c’era l’Unione Sovietica. 70 anni di storia culturale sovietica è la rielaborazione di un volume einaudiano del 2001, Il radioso avvenire. Mitologie culturali sovietiche, arricchito però di tante, anzi tantissime annotazioni (dalle 381 pagine del 2001 si passa alle oltre 600 di oggi), relative agli accadimenti di questi ultimi vent’anni, che sommati all’uscita del precedente libro, sono quasi 30 dalla caduta dell’URSS. Gian Piero Piretto li copre tutti, a partire, come è ovvio, dalla Rivoluzione d’ottobre; ed essendo impossibile e riduttivo sintetizzare il contenuto di questa sorta di Bibbia della sovieticità, lasciamo al lettore con la valigia in mano, oltre ai documenti e alla carta d’imbarco, qualche suggestione da verificare durante il viaggio. Tra i temi più affascinanti messi sul tavolo da Piretto c’è, ad esempio, la costruzione dei concetti di spazio e di tempo rimodellati dalle nuove esigenze ideologiche della rivoluzione; e poi c’è la parola Utopia che, se all’inizio significò negazione dell’ordine presente, sostituzione letterale di un mondo con un altro nuovo, nei decenni successivi mutò i propri connotati facendo leva – specie negli anni di Stalin – sugli strumenti del cambiamento: il cinema, i treni, le insegne (un mare di insegne a Mosca), la nuova architettura, avveniristica, della città rossa, l’attacco alla vita privata, il circolo operaio come variante della chiesa, la ricostruzione delle abitudini (i parchi della cultura e del riposo), la promozione dell’ateismo, la musica con i concerti per sirene di fabbrica – simbolo perfetto, mi pare, del tentativo di eliminare quella spaccatura tra cose e persone che fu della società borghese. E poi ci sono tante pagine interessanti sulla condizione della donna, tante annotazioni su Aleksandra Kollontaj, la prima femminista sovietica; sul carnevale della fine degli anni Dieci e dell’inizio degli anni Venti; sul significativo passaggio, negli anni Trenta, dal modo di pensare bolscevico-rivoluzionario a quello staliniano, sull’oscillazione tra euforia e terrore (purché entrambi spettacolari), tra carnevale di Stalin e purghe, fino all’approdo fiduciosamente cieco a Stalinland: il luogo (lo spazio-tempo) ove non c’era più bisogno di trasgredire perché il mondo, lì, aveva raggiunto la perfezione. E poi, ancora, pagine e pagine sul dopo Stalin che ci conducono per mano lungo tutti i settant’anni di storia sovietica. Un viaggio magnifico al termine del quale viene da chiedersi: ma qual è stata la più bella utopia?

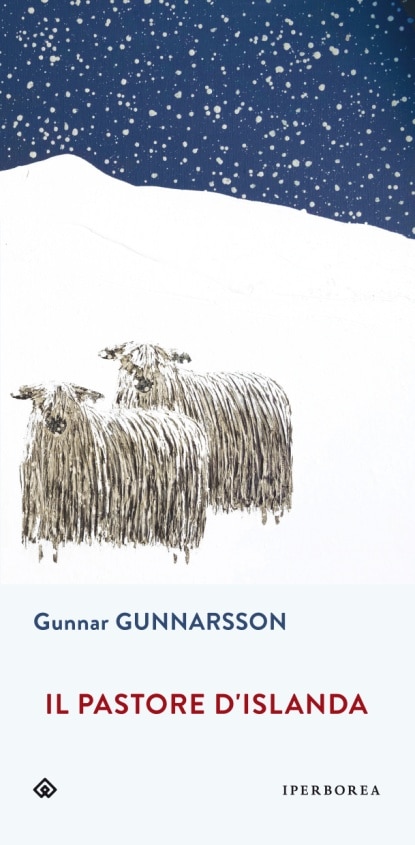

Gunnar Gunnarsson, Il pastore d’Islanda, Iperborea, trad. Maria Valeria D’Avino, postfazione di Jón Kalman Stefánsson e nota di Alessandro Zironi, pp. 139, € 15

Gunnar Gunnarsson, Il pastore d’Islanda, Iperborea, trad. Maria Valeria D’Avino, postfazione di Jón Kalman Stefánsson e nota di Alessandro Zironi, pp. 139, € 15

Grande nome dell’appartato nord, Gunnar Gunnarsson (1889-1975) pubblicò Il Pastore d’Islanda negli anni Trenta, divenendo presto un classico, specie in Germania e negli USA, dove, secondo la vulgata, fu d’ispirazione all’Hemingway del Vecchio e il mare.

Il cane Leó, il montone Roccia e Benedikt – la Trinità – s’avviano per Botn, ultima fattoria prima dei monti; tra loro un’intesa singolare, “possibile solo tra specie animali molto diverse, e che nessuna ombra del proprio io o del proprio sangue, nessun desiderio o passione personale può confondere o oscurare”. Procedono, in questa novella, come si fa nelle fiabe. Attraversano il giorno, breve da non notarlo neppure, intonando salmi e filastrocche (“Chi al riparo sempre resta / la vita perderà”). Son ventisette anni che Benedikt, alla prima domenica d’Avvento, sale l’erta e porta in salvo le pecore smarrite in un deserto avido di carne. Ma il viaggio è metafora. Alla tormenta s’allegano le suppliche di Hákon di Grimsdal e di Jón di Fjall; entrambi conoscono la splendida follia di Benedikt, sanno che li aiuterà nel recupero delle loro pecore, dei loro cavalli. D’altronde il pastore si è messo in cammino per quello. E Benedikt sa che l’incontro con loro lo rende responsabile, la Salvezza deve essere per tutti, anche quando si fallisce, così come a tutti dovrà darsi una morte pietosa. Siamo animali da sacrificio: priva di rinunce, la vita è arrogante. E l’olocausto è necessario in una Natura – leopardianamente islandese – la cui impassibile furia rivela “irrisorio il potere del’uomo”. L’Avvento di Gunnar è perciò un viaggio nel silenzio inesplicabile e promettente dei monti, deposito di sogni e angosce, artiglio che svuota l’essere completandolo. Benedikt è l’uomo dell’Avvento, è imperfetto e ebbro. Assennato è il contadino che non lascia la fattoria per buttarsi nella tormenta; assennata è la fede incostante e l’orrogante paura del sacrificio. Il senno non tende al silenzio e alla speranza. La speranza è l’abisso, è scommessa e rischio. Benedikt, che si muove con le stelle, con l’innocente fiducia degli animali (di Leó, di Roccia) e chiama i miracoli fatti, è colui che fa dell’incompiutezza l’anelito primo.

L’Avvento profuma di Passione, Benedikt procede come un Cristo patiens. Dio gli ha voltato le spalle, lui cura la nuda vita, depone il buon senso, si dà alla pietas che, essa sola, offre conforto. Il più grande dono di salvezza, sembra dunque dirci Gunnarsson, sta in questo Avvento in cui lassù si abdica all’uomo, e l’uomo, spinto dal provvidenziale abbandono di Dio – quello pure nel suo disegno? –, stringe più forti i legami tra le creature: le persone, come candele solitarie, sono “un’anima abbandonata al dubbio, che inaspettatamete si trasforma quando qualcuno si avvicina, quando non è più sola”.

Vladimir Sorokin, La tormenta, Bompiani, pp. 198, € 17 trad. di Denise Silvestri

Vladimir Sorokin, La tormenta, Bompiani, pp. 198, € 17 trad. di Denise Silvestri

Garin Platon Il’ic è un medico. Ha un compito importante da portare a termine; dovrebbe essere un eroe, come nella migliore tradizione romantica. È diretto a Dolgoe, dove è scoppiata un’epidemia, la boliviana nera. Il dottor Zil’berštejn è già in loco, ha inoculato il vaccino-1, mentre lui deve portare il vaccino-2, assolutamente indispensabile. Ma come in ogni missione che si rispetti Garin, partito alla mattina da Repišnaja, incontra degli ostacoli che lo bloccano in un posto da lupi, nella stazione di posta accanto al villaggio di Dolbešino. Un bel guaio perché lì, a causa dell’abbondante neve, il mastro di posta dice che di cavalli statali pronti a partire non ce ne sono. L’unica soluzione è andare a cercare il trasportapane Raspino che con quel tempaccio “sarà rimasto coricato sulla stufa”. E infatti è lì che lo trovano, scettico al pensiero d’uscire di casa e di mettersi in viaggio. Ma “là c’è gente che muore!” lo sprona il dottore. Raspino si lascia convincere e prepara la propulsoslitta, la prima delle tante mirabolanti, a volte grottesche invenzioni scaturite dalla mente di Sorokin (la radio da vedere, immagini animate e tascabili, il feltro viviparo, il puntatore a raggio tranciante). Nel cofano del bizzarro mezzo di trasporto c’è una striscia nervata che si collega ai collarini dei tanti piccoli cavalli, chiusi nel cofano a raschiare gli zoccoli sul propulsore. Non servono animali grandi: “più grande è l’animale, più vulnerabile è nelle nostre vastità. E l’uomo è il più vulnerabile di tutti”. Là fuori, da affrontare, c’è quel “selvaggio, ostile, ululante spazio bianco”, il prostor di fronte al quale non ci si può che inchinare facendo il segno della croce. Tanto più che l’immane steppa è sferzata dalla tormenta, una “bufera-serpente che spruzzava maligna in alto”, e l’uomo la subisce ubriaco, girando di qua e di là, a volte in tondo, a volte lungo le strade sempre sbagliate del destino. La tormenta è infatti una tremenda allegoria della vita umana e dell’esercizio etico al quale ogni gesto nostro ci invita. Così il viaggio ha inizio, tra lupi, un gigante morto, e infine un pupazzo di neve di abnormi dimensioni. Lo stesso virus che il dottor Garin è chiamato a curare ha qualcosa di delirante: “trasforma il corpo umano, rendendo i muscoli notevolmente più forti […]. Gli crescono le unghie uguali a quelle degli orsi! […] L’ho visto alla radio: spuntano fuori dalla terra, fuori dal pavimento, come talpe. Spuntano e fanno a pezzi le persone”.

Eppure il dottore deve andare. Si scalda, alza la voce. Ma poi la dirittura morale si storpia, accoppiata, come dire, alle grottesche invenzioni di Sorokin che fanno di Garin una strana figura che incarna la bellezza dell’inerme imperfezione etica. Come la neve della tormenta soffoca le parole e la volontà, così il presente del dottor Garin Platon Il’ic è un oggetto che non si capisce, eppure ci serve, in mezzo a una marea di cose inutili. Il punto estremo della nostra vita non può che essere un “totale disaccordo”, e una sofferenza inestinguibile e, tuttavia, utile.

Giacomo Verri, scrittore

Pubblicato venerdì 20 Dicembre 2019

Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/primo-piano/da-leggere-dinverno-per-riscaldarsi/