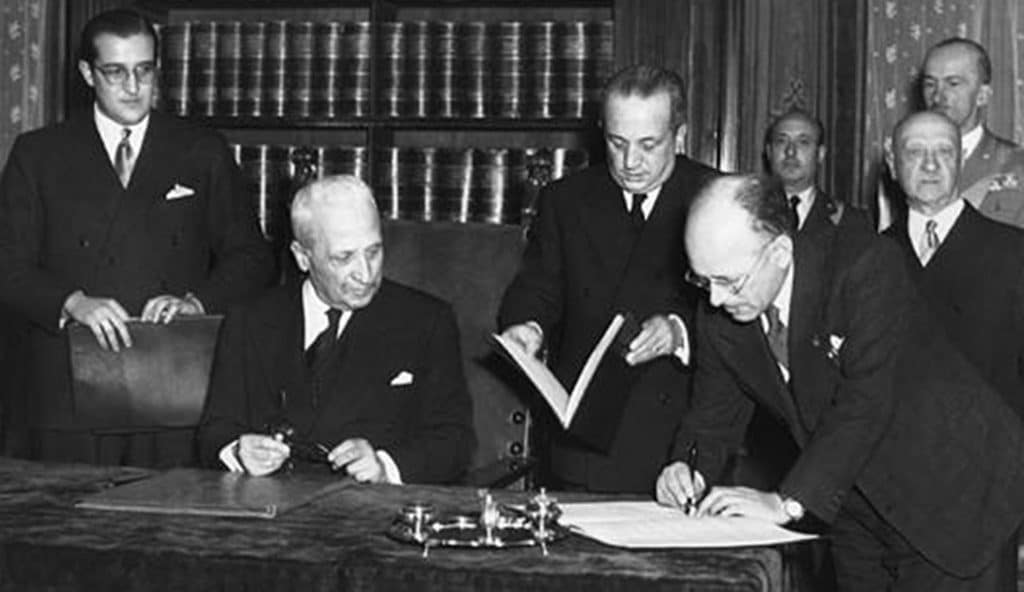

Nel biennio 1943-1945, negli anni di crisi della nazione come entità territoriale e di crisi delle sue diverse istituzioni sociali, economiche e politiche, si colloca il processo di rinascita del libero sindacato che approda il 9 giugno del 1944 alla firma del cosiddetto Patto di Roma, atto costitutivo della Cgil unitaria.

Nel biennio 1943-1945, negli anni di crisi della nazione come entità territoriale e di crisi delle sue diverse istituzioni sociali, economiche e politiche, si colloca il processo di rinascita del libero sindacato che approda il 9 giugno del 1944 alla firma del cosiddetto Patto di Roma, atto costitutivo della Cgil unitaria.

In un Paese militarmente occupato e spaccato in vari centri di potere diversamente legittimati (gli Alleati, la Repubblica di Salò, il governo Badoglio, il Comitato di Liberazione Nazionale, la Wehrmacht) la Cgil unitaria costituisce un elemento di assoluta novità, poiché precedentemente non era mai esistita un’organizzazione che raggruppasse forze di ispirazione cattolica, socialista e comunista, formalmente autonoma dai partiti politici, dallo Stato, dal governo e indipendente dal sistema economico.

In un Paese militarmente occupato e spaccato in vari centri di potere diversamente legittimati (gli Alleati, la Repubblica di Salò, il governo Badoglio, il Comitato di Liberazione Nazionale, la Wehrmacht) la Cgil unitaria costituisce un elemento di assoluta novità, poiché precedentemente non era mai esistita un’organizzazione che raggruppasse forze di ispirazione cattolica, socialista e comunista, formalmente autonoma dai partiti politici, dallo Stato, dal governo e indipendente dal sistema economico.

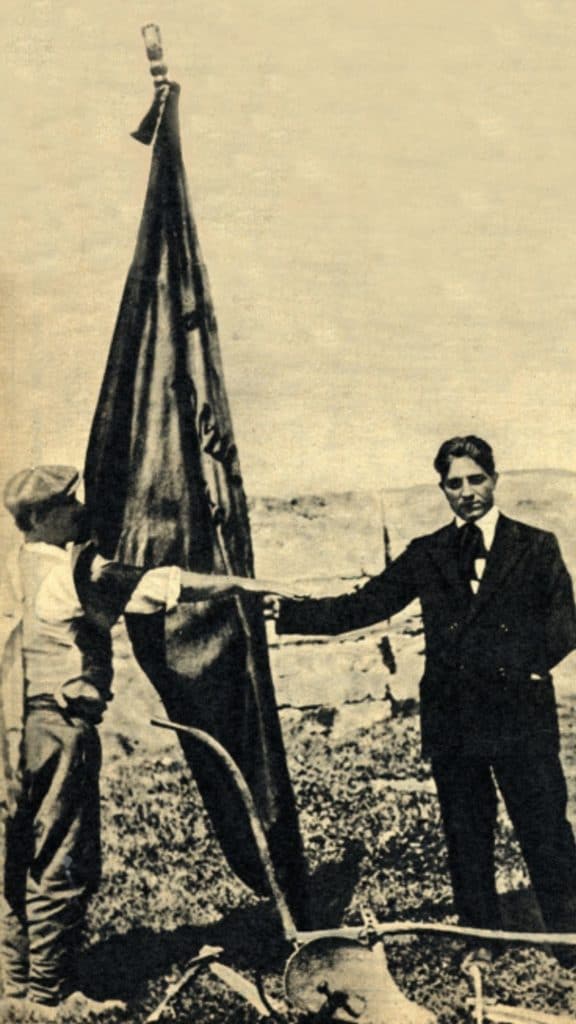

La spinta all’unità sorgeva dalla comune lotta contro il nazifascismo, ancorata profondamente nella realtà nazionale che si voleva riscattare come testimoniava icasticamente la I (italiana) che fu assunta nella sigla CGIL e che non appariva nella CGL prefascista.

La spinta all’unità sorgeva dalla comune lotta contro il nazifascismo, ancorata profondamente nella realtà nazionale che si voleva riscattare come testimoniava icasticamente la I (italiana) che fu assunta nella sigla CGIL e che non appariva nella CGL prefascista.

Nondimeno, il percorso unitario, nel quale confluirono le spinte sindacali dal “basso” e l’attenta regia dei partiti “dall’alto”, fu segnato da contrasti profondi sul tipo di organizzazione e strategie da dare al sindacalismo italiano che si composero solo all’ultimo momento e lasciarono intravedere le grandi differenze che giustificarono a partire dal 1948 il sistema di pluralismo sindacale che si affermò in Italia.

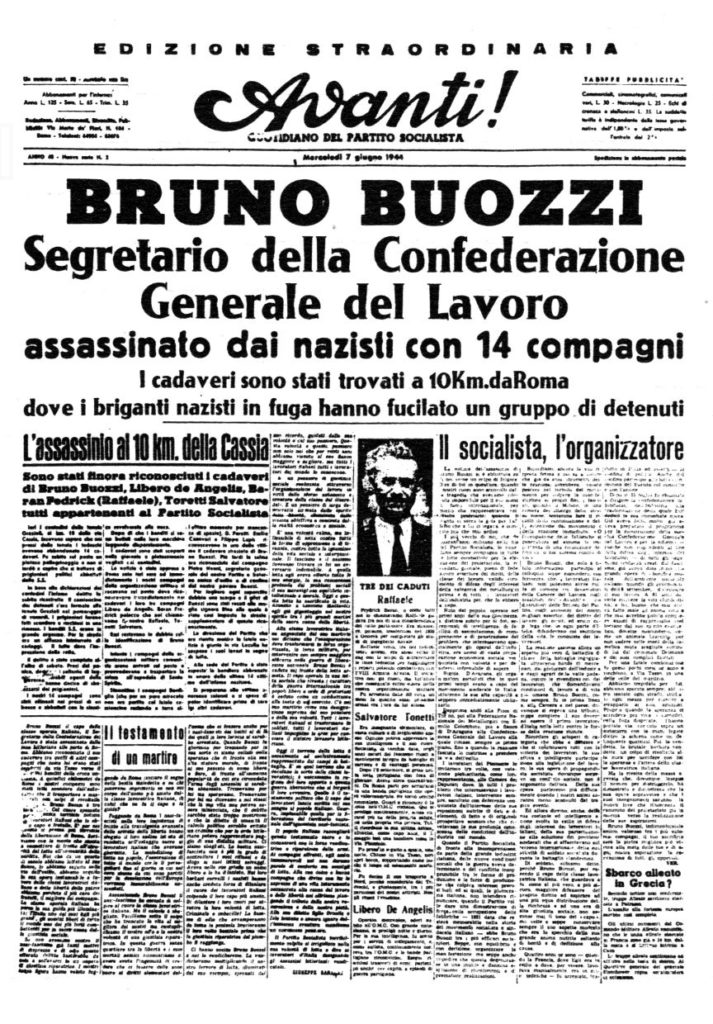

L’organizzazione sindacale unitaria che nasceva a Roma portava in calce le firme di Giuseppe Di Vittorio, Achille Grandi e Emilio Canevari: ma non possiamo dimenticare altri due sindacalisti che lavorarono alla realizzazione dell’accordo: Giovanni Roveda, comunista, arrestato nel dicembre 1943 e sostituito da Giuseppe Di Vittorio, e soprattutto il grande leader socialista Bruno Buozzi, già segretario generale della Fiom e della CGdL, brutalmente assassinato dai nazisti che si ritiravano da Roma il 3 giugno 1944.

La Cgil fu una grande e autonoma organizzazione di rappresentanza dell’insieme del mondo del lavoro, comprensivo dei braccianti e dei contadini, degli impiegati dei servizi, dei lavoratori dell’industria ed estesa fino alla massa dei disoccupati.

Nell’inedita forma di squilibrio tra dimensione della sovranità del governo nazionale e dipendenza internazionale che accompagnò la sconfitta militare del Paese, la Cgil unitaria nasceva come istituzione attraverso la quale, dopo la fase finale della guerra di Liberazione, doveva passare la necessaria ridefinizione della legittimazione politica del lavoro.

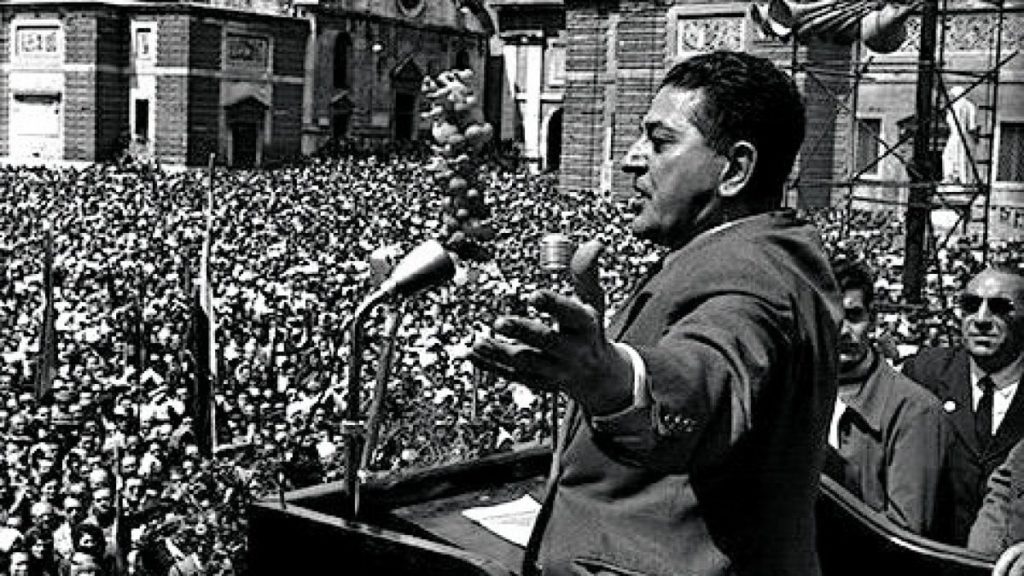

La Cgil unitaria, rappresentando e disciplinando larghe masse di lavoratori, rappresentò al centro-sud un fattore di ordine interno che favorì la stabilizzazione delle zone liberate dagli Alleati che risalivano la penisola, mentre divenne un punto di riferimento essenziale per la Resistenza nelle regioni centrosettentrionali, soprattutto quando fu evidente, con gli scioperi del 1944, che la Resistenza italiana aveva un carattere “sociale” straordinario nel quale si esaltava il protagonismo operaio e la sua rappresentanza non solo politica ma anche sindacale. Dopo il 25 aprile del 1945, infine, la Cgil fu elemento indispensabile di stabilizzazione nei difficilissimi primi anni del dopoguerra.

L’unità delle forze sindacali, la loro indiscussa legittimazione e autorevolezza conquistate sul terreno della Resistenza di un antifascismo antico quanto il fascismo e, infine, il prestigio di cui godeva tra i lavoratori e in tutti i diversi territori della nazione e nelle sue diverse articolazioni professionali consentirono al mondo del lavoro di assumere una centralità del tutto nuova e originale nella storia d’Italia tanto da diventare il valore fondativo della Repubblica che si apprestava a nascere e il vero dato di grande discontinuità con la storia precedente del Paese.

Non a caso Umberto Terracini, Presidente dell’Assemblea costituente, dopo la promulgazione della Costituzione volle commentarla rilevando innanzitutto il “riconoscimento” avuto dal lavoro:

«Il lettore della nuova Costituzione vede ricorrere in essa molte volte la parola ‘lavoro’, completamente ignorata dallo Statuto Albertino del 1848. Sta di fatto che, dopo decenni e decenni di lotte tenaci, pur attraverso la parentesi obbrobriosa del fascismo, i diritti del lavoro hanno avuto finalmente il loro riconoscimento decisivo, diventando materia costituzionale e cioè parte integrante della legge fondamentale della Repubblica».

Dopo decenni di lotte tenaci e dopo essere stato la più decisiva forza in campo contro il fascismo, in un Paese sconfitto e distrutto dalla guerra, il mondo del lavoro fu tra i soggetti contraenti del patto costituzionale colmando l’atavica separazione tra lo Stato, le sue istituzioni, le sue classi dirigenti e le grandi masse dei lavoratori.

Il sindacato unitario, in questa inedita veste, assumeva un ruolo di corresponsabilità del destino del Paese tutto, rappresentando con l’interesse dei lavoratori un interesse che diventava davvero nazionale. Infatti, il primo obiettivo che la Cgil unitaria stabilì per i lavoratori e al contempo il primo obiettivo che indicò come dei lavoratori fu la Ricostruzione per la quale si spese, anche a costo di scelte molto difficili, fino alla fine della sua esperienza.

Il sindacato unitario, in questa inedita veste, assumeva un ruolo di corresponsabilità del destino del Paese tutto, rappresentando con l’interesse dei lavoratori un interesse che diventava davvero nazionale. Infatti, il primo obiettivo che la Cgil unitaria stabilì per i lavoratori e al contempo il primo obiettivo che indicò come dei lavoratori fu la Ricostruzione per la quale si spese, anche a costo di scelte molto difficili, fino alla fine della sua esperienza.

Le anime che si mossero dentro questo “straordinario” episodio unitario, destinato a durare una breve stagione, ci restituiscono tutta la ricchezza delle culture sindacali italiane e anche la loro diversa progettualità, il loro modo diverso di intendere il sindacato e la sua azione.

Da queste differenze discende tutta la particolarità della Cgil unita, il suo nascere in un contesto totalmente eccezionale, ma anche la difficoltà a sopravvivere quando le logiche della guerra fredda e la posizione dei partiti di riferimento permise il libero dispiegarsi di quelle culture.

Bruno Buozzi, che nell’esilio francese aveva lungamente riflettuto sul sindacalismo prefascista, era sostenitore di un sindacato unico e obbligatorio, di un sistema sindacale fortemente istituzionalizzato, incentrato sulla dimensione di categoria e confederale. Buozzi guardava con grande attenzione a un sindacato capace di muoversi su due dimensioni: da un lato rappresentare ma anche disciplinare il conflitto sociale; dall’altro aprirsi a forme di concertazione triangolare con lo Stato e le organizzazioni padronali.

Bruno Buozzi, che nell’esilio francese aveva lungamente riflettuto sul sindacalismo prefascista, era sostenitore di un sindacato unico e obbligatorio, di un sistema sindacale fortemente istituzionalizzato, incentrato sulla dimensione di categoria e confederale. Buozzi guardava con grande attenzione a un sindacato capace di muoversi su due dimensioni: da un lato rappresentare ma anche disciplinare il conflitto sociale; dall’altro aprirsi a forme di concertazione triangolare con lo Stato e le organizzazioni padronali.

Il sindacalismo cattolico rappresentato da Achille Grandi voleva realizzare i presupposti del corporativismo cattolico, che la stessa dottrina sociale della Chiesa continuava a patrocinare, in un quadro istituzionale finalmente in grado di proteggere le libertà fondamentali e di valorizzare la “persona” umana in un clima di giustizia sociale e uguaglianza. Era un modello che veniva da lontano, dall’esperienza del sindacalismo bianco nell’Italia liberale e che poteva contare sul supporto teorico delle analisi del corporativismo cattolico, ma anche su un clima di straordinaria trepidazione che attraversò il cattolicesimo italiano dopo decenni di marginalizzazione dalla scena politica.

La componente comunista, invece, con Roveda prima e Di Vittorio poi, era sostenitrice con forza della tesi del sindacato associazione di fatto, che poi fu la soluzione che si affermò anche per il convergere delle posizioni socialiste sulla proposta comunista.

Una formula che permetteva alla Cgil unita di essere una grande forza nazionale (il sindacato di tutti i lavoratori avrebbe detto Giuseppe Di Vittorio) ma, allo stesso tempo, di poter contenere l’idea di sindacato di classe verso cui soprattutto i sindacalisti comunisti avevano una spiccata sensibilità.

Tenere insieme idee e modelli così diversi era possibile soltanto con una faticosa opera quotidiana di mediazione tra le componenti interne, anche sacrificando qualcosa al libero dispiegarsi delle rispettive idee e delle aspettative dei partiti di riferimento. Nessuno lo sapeva meglio di Giuseppe Di Vittorio come dimostrano le sue discussioni con la direzione del Pci.

Ma quello che appariva chiaro ai grandi dirigenti unitari del sindacato italiano, quella necessità di salvaguardare l’autonomia dello spazio sindacale, non era altrettanto facile da trasmettere a un’organizzazione che risentì progressivamente del clima di scontro frontale tra i partiti e i diversi soggetti internazionali di riferimento.

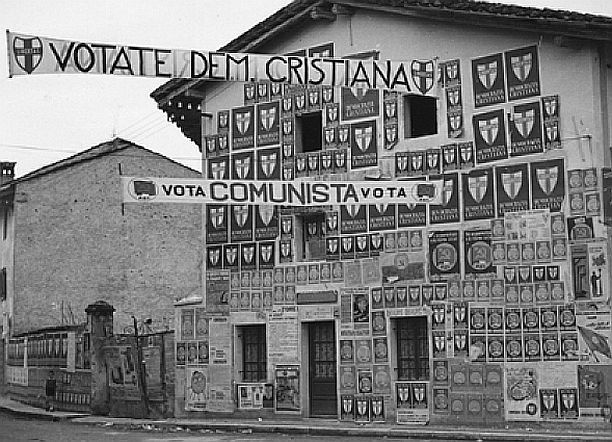

Il voto del 18 aprile del 1948 fu il momento perché dispiegò compiutamente, all’interno di un quadro istituzionale consolidato, il conflitto politico e sociale che le diverse anime politiche e sindacali interpretarono con la loro autonoma progettualità.

Il voto del 18 aprile del 1948 fu il momento perché dispiegò compiutamente, all’interno di un quadro istituzionale consolidato, il conflitto politico e sociale che le diverse anime politiche e sindacali interpretarono con la loro autonoma progettualità.

La Cgil unitaria non sopravvisse, dunque, alle tensioni della guerra fredda e dello scontro politico italiano ma ebbe l’indubbio merito storico di conferire al sindacalismo italiano un’importanza mai venuta meno nella struttura e nel funzionamento della nostra democrazia, un ruolo che ha arricchito in misura notevole la storia della Repubblica.

Edmondo Montali, storico, Fondazione Giuseppe Di Vittorio.

Autore, tra gli altri, del volume “Il comandante Bulow. Arrigo Boldrini partigiano, politico, parlamentare”

Pubblicato martedì 23 Marzo 2021

Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/primo-piano/lutopia-dellunita-sindacale-il-patto-di-roma/