L’assegnazione a New York dell’Esposizione universale del 1939 fornì al mondo ebraico americano l’occasione per organizzare un padiglione della Palestina ebraica. Non era la prima volta che gli ebrei della Palestina organizzavano una propria presenza in esposizioni internazionali: alla Wembley Empire Exhibition del 1924/25 erano presenti con propri banchi di esposizione, all’interno del padiglione intitolato al mandato britannico in Palestina, mentre i britannici si presero cura direttamente di organizzare la presenza araba.

Il Padiglione, in relazione alle molte questioni politiche che si ponevano (dal nome che doveva essergli dato – anche l’associazione dei termini Jewish e Palestine era motivo di polemica – alla collocazione che doveva avere all’interno dell’esposizione, dalla narrazione del passato dell’ebraismo alla descrizione del presente della Palestina ebraica, alla previsione del futuro), fornì l’occasione per un confronto tra le diverse anime dell’ebraismo in ordine alle finalità perseguite con tale presenza all’esposizione.

Il confronto avvenne fondamentalmente tra sionisti e non sionisti, e anche, all’interno del modo sionista, tra chi pensava alla Palestina come a un luogo di asilo per gli ebrei perseguitati in Europa e chi considerava maturi i tempi per il sorgere di uno Stato ebraico.

L’ebraismo americano, che non aveva conosciuto le persecuzioni di cui erano stati vittime gli ebrei europei (e lo sarebbero stati ancor più di lì a poco) concepì il sionismo più come un sistema di aiuto economico che come una ideologia nazionalista: il suo nazionalismo, se tale poteva definirsi, fu, secondo la definizione data da James L. Gelvin, una forma di “nazionalismo platonico”. Gli era estraneo il concetto di “nazionalismo della diaspora”, concetto che, mirando alla realizzazione di uno Stato ebraico, negava per ciò stesso la possibilità di essere ebrei e di sentirsi al contempo americani. Questa era la convinzione, tra gli altri, del rabbino di New York Samuel Shulman, che in una lettera a Israel Goldstein (presidente del Jewish National Fund in America) esprimeva il rigetto della filosofia del nazionalismo, confermando al contempo il desiderio di aiutare con tutto il cuore la costruzione di un Yishuv (così era denominata la comunità ebraica in Palestina). Vi era un liberalismo ebraico che riteneva l’ebraismo solo come una comunanza di fede e che gli ebrei appartenessero al luogo in cui vivevano. E infatti nella Fiera era stata predisposta una Gallery of Honor con il nome di cittadini di ogni origine nazionale che avevano contribuito alla crescita della democrazia americana, e tra di essi erano inclusi anche molti ebrei.

Ancor più radicale era l’antisionismo della sinistra ebraica, che, per quanto oggi se ne voglia cancellare la memoria, costituiva, negli anni che precedettero la Seconda guerra mondiale, la componente numericamente preponderante dell’ebraismo, così che delle tre terre promesse – perché ce ne erano tre –, la cittadinanza americana, la terra di Israele e la rivoluzione sovietica, quest’ultima restava la soluzione più popolare della questione ebraica. Per la sinistra ebraica il sionismo era una forma di auto espulsione di chi rinunciava a lottare per i propri diritti e per quelli delle altre minoranze.

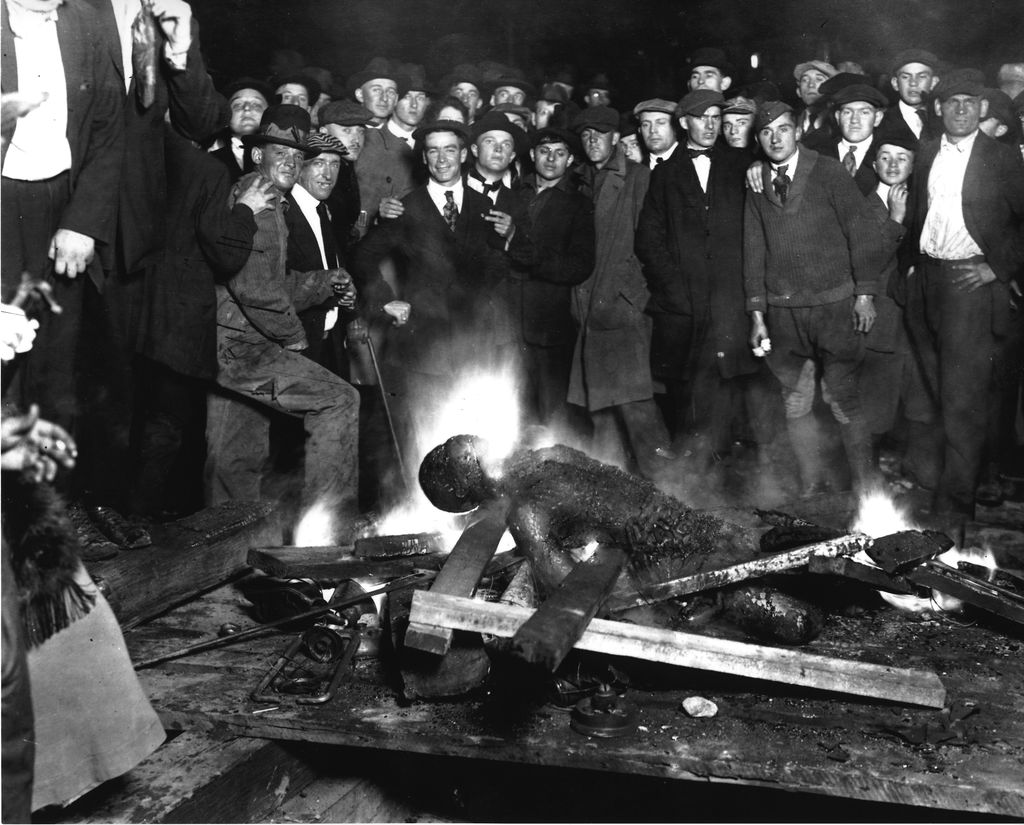

Il radicalismo politico della sinistra ebraica stabiliva analogie tra la condizione degli ebrei e quella dei neri americani: vi erano poeti yiddish che trasponevano la narrazione dei pogrom in quella dei linciaggi e assimilavano le sofferenze degli afroamericani a quelle degli ebrei nella zona di residenza, cioè nel territorio in cui sotto gli zar gli ebrei erano stati confinati (A. Glaser, Canzoni in tempi bui: poesia yiddish di lotta da Scottsboro alla Palestina, Harvard University Press, 2020).

Il contrasto tra le diverse anime dell’ebraismo americano venne esemplificato dalla vicenda di George Backer, editore del New York Post, un non sionista chiamato a presiedere la corporation che doveva occuparsi della raccolta di fondi proprio per provare la apoliticità dell’iniziativa, che finì col dimettersi per i contrasti con i membri sionisti del Board in merito alla collocazione della bandiera israeliana sulla cima del padiglione.

Direttore esecutivo della società fu invece nominato Meyer Weisgal, fervente sionista, che già aveva organizzato spettacoli teatrali sul tema della diaspora e aveva collaborato a giornali come The Maccabean e New Palestine. Egli intendeva la sua missione come diretta a rafforzare il sentimento popolare in favore di una “Homeland” (o di un Commonwealth, queste erano le definizioni allora adottate) ebraica in Palestina. Secondo la sua visione delle cose, il padiglione doveva esserne concreta espressione e costituire il simbolo non solo della Palestina ebraica, ma anche dei diritti politici nazionali degli ebrei in Palestina. Nella sua autobiografia egli intitolò significativamente il capitolo dedicato all’esposizione universale “Uno Stato ebraico in Flushing Meadows”.

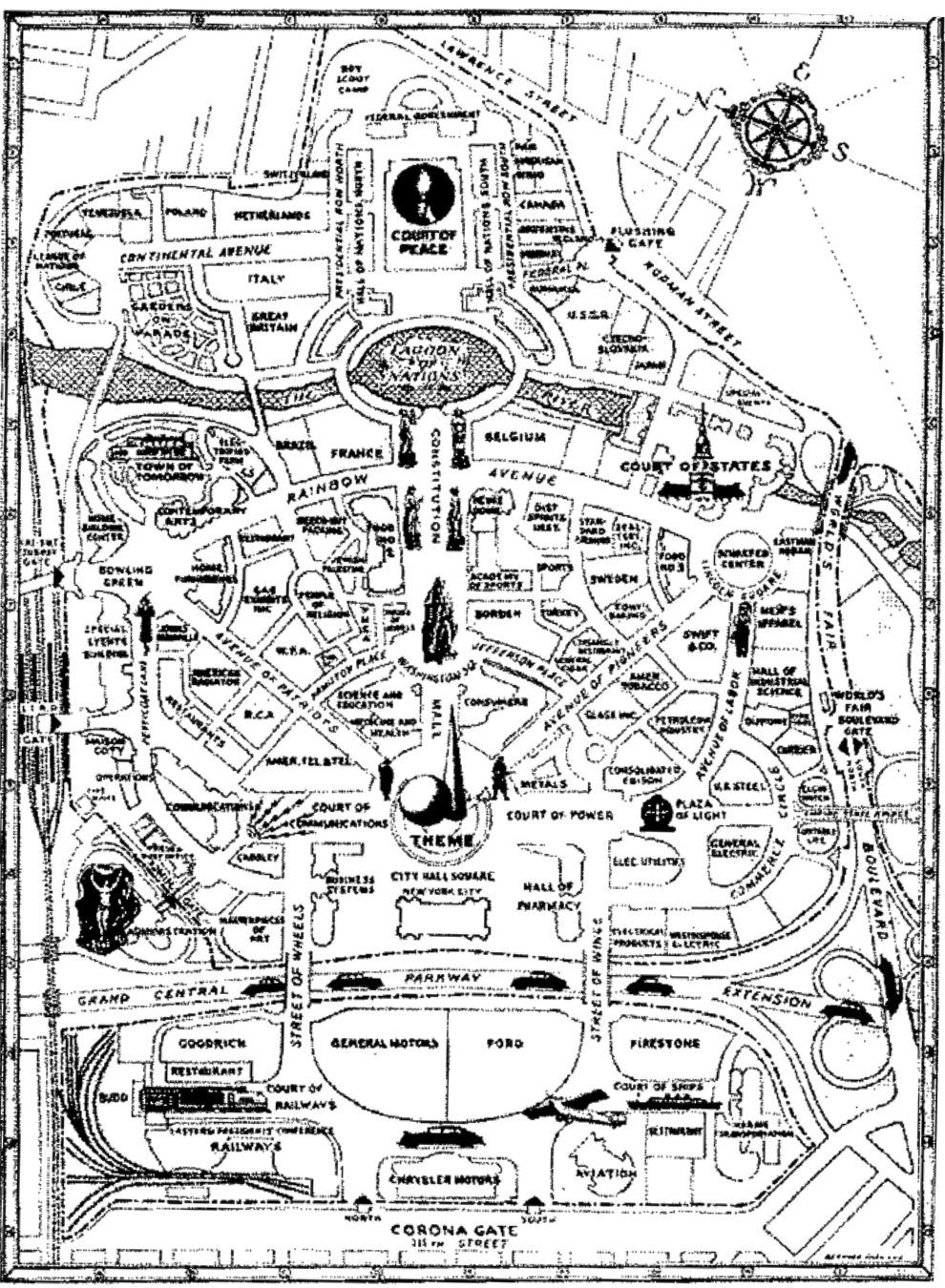

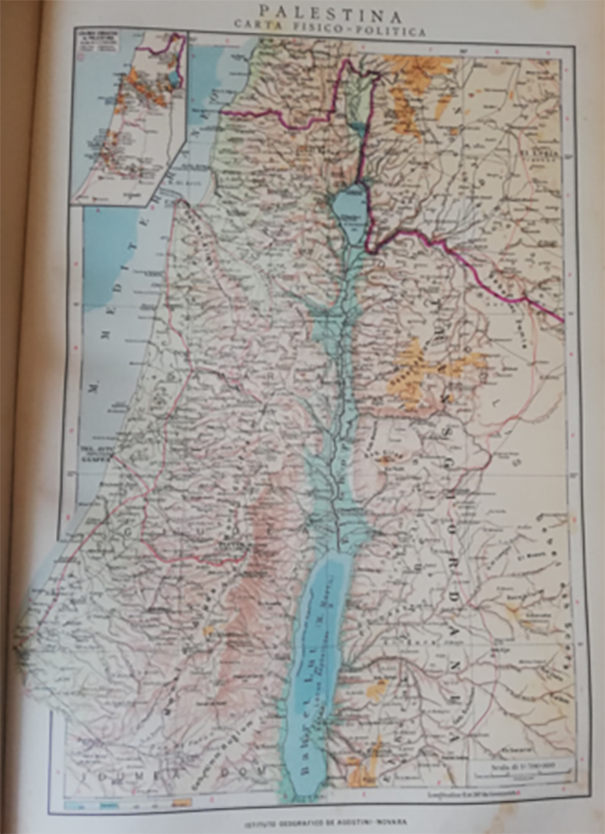

La Palestina non era uno Stato e i promotori sionisti non riuscirono a collocare il padiglione all’interno dell’area destinata ai padiglioni ufficialmente rappresentativi degli Stati (Hall of the Nations). Allo stesso tempo la sua collocazione non avvenne all’interno dell’area dedicata alle religioni (Temple of Religion), dovendo il padiglione rappresentare innanzitutto – e ciò accomunava sionisti e non sionisti – le realizzazioni ebraiche in Palestina, la trasformazione dei luoghi e lo sviluppo impresso all’area. Restava incerto se il padiglione dovesse rappresentare uno Stato in formazione ovvero, in modo più ecumenico, un centro di promozione della cultura ebraica. E restava incerto se e in che modo dovesse essere contemplata la presenza di una popolazione araba autoctona.

Weisgal fece di tutto per dare al padiglione l’attributo della statualità. Richiese di essere incluso nel club dei commissari degli Stati esteri, protestò quando la fiera trattò il padiglione palestinese alla pari di quello delle colonie britanniche o del Congo belga, minacciò boicottaggi se la bandiera israeliana non fosse stata issata tra le altre bandiere nazionali, se una guardia d’onore di “chalutzim” (pionieri) non fosse sfilata nella parata delle nazioni. Quando, in coincidenza con l’apertura dell’esposizione, il governo britannico pubblicò un libro bianco sulla Palestina, mutando di avviso rispetto alla proposta di partizione avanzata dalla Commissione Peel (che poi sarà la premessa della Risoluzione Onu del 1947), dichiarandosi a favore di una “jewish homeland” all’interno di uno Stato arabopalestinese (riducendo altresì drasticamente la possibilità di emigrazione ebraica e di acquisto di terre dagli arabi), all’interno dell’esposizione fu organizzato un incontro di protesta in cui prese la parola anche Albert Einstein, il quale, come Thomas Mann, era restio a partecipare a iniziative sponsorizzate dal movimento sionista. La proposta britannica fu definita “una Monaco ebraica”, una concessione ai briganti e terroristi arabi.

Come detto, ufficialmente, il padiglione doveva rivolgersi a sionisti e non sionisti, a ebrei e gentili. Doveva quindi rappresentare le realizzazioni ebraiche in Palestina, trovando un punto d’incontro che lo rendesse accettabile alle diverse anime dell’ebraismo; doveva ufficialmente astenersi dal prendere posizione su temi politici rilevanti. Nella realtà gli organizzatori e i designers del padiglione intendevano presentare il sionismo come il culmine della storia ebraica.

Come detto, ufficialmente, il padiglione doveva rivolgersi a sionisti e non sionisti, a ebrei e gentili. Doveva quindi rappresentare le realizzazioni ebraiche in Palestina, trovando un punto d’incontro che lo rendesse accettabile alle diverse anime dell’ebraismo; doveva ufficialmente astenersi dal prendere posizione su temi politici rilevanti. Nella realtà gli organizzatori e i designers del padiglione intendevano presentare il sionismo come il culmine della storia ebraica.

Prima di tutto doveva campeggiare, all’entrata di una delle ali del padiglione, come una dichiarazione di lealtà alla causa sionista, il salmo 137 della bibbia ebraica il cui incipit dice: If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning… (Se ti dimentico, o Gerusalemme, dimentichi la mia mano destra la sua abilità …). Nel padiglione era stata poi eretta una torre che ricordava quelle degli insediamenti fortificati ebraici in Palestina, costruiti nel periodo dal 1936 al 1939, il periodo della prima grande rivolta araba; gli insediamenti ebraici erano così identificati con gli avamposti della civiltà occidentale (con il fucile in una mano e l’aratro nell’altra) con evidente analogia con la conquista del West da parte degli americani. L’analogia tra gli arabi e gli “ululanti indiani” era riportata da Weisgal in note scritte per la stesura di un articolo: Eretz Israel at the World’s Fair. Nelle sue parole gli arabi erano già terroristi. E nelle parole del designer del padiglione El Hanani, le pietre di granito di una antica sinagoga di Hanita, esposte nel padiglione, erano state scoperte durante la costruzione di uno di questi insediamenti, “sotto il fuoco intenso dei briganti arabi”.

Sulla sommità della torre era collocata una riproduzione della menorah ricavata dall’immagine riportata sull’Arco di Tito a Roma, un simbolo che univa il passato alla promessa di riscatto futuro. Questo collegamento col passato era evidenziato da un pannello in cui erano riportate le date salienti della storia ebraica, dal 2000 a.C. (Abramo giunge nel territorio del Giordano) al 1922 d.C. (sostegno degli Stati Uniti alle rivendicazioni nazionaliste degli ebrei). All’interno del padiglione era venduta una brochure intitolata Palestine Book ove si poteva leggere che “il sionismo era vecchio quanto Mosè”, e che “imponendo la loro volontà sul territorio i Sionisti rivendicavano il loro patrimonio”.

Un’area, denominata Hall of Transformation, magnificava lo spirito pioneristico degli ebrei in Palestina e i risultati raggiunti nella lotta per la trasformazione della terra, liberandola dalle paludi e dal deserto: “dove l’ebreo mette il suo piede la desolazione sparisce”. Un diorama, cioè un’ambientazione in scala ridotta, mostrava la nuova città di Gerusalemme, fianco a fianco con la vecchia, con luci che simulavano il movimento del sole nel corso del giorno. Altri diorami mostravano Haifa, Tel Aviv e Esdraelon: piccoli villaggi, strisce di spiaggia sabbiosa, aree paludose trasformate in porti moderni, grandi metropoli, fertili valli coltivate. La guida che accompagnava i diorami descriveva gli arabi come una popolazione che “conduceva una vita seminomade, che poteva appena provvedere a sé stessa con un magro sostentamento”. All’epoca non esisteva ancora l’AI; al lettore odierno, con un salto storico, può venire in mente qualche sinistra associazione.

Un’area, denominata Hall of Transformation, magnificava lo spirito pioneristico degli ebrei in Palestina e i risultati raggiunti nella lotta per la trasformazione della terra, liberandola dalle paludi e dal deserto: “dove l’ebreo mette il suo piede la desolazione sparisce”. Un diorama, cioè un’ambientazione in scala ridotta, mostrava la nuova città di Gerusalemme, fianco a fianco con la vecchia, con luci che simulavano il movimento del sole nel corso del giorno. Altri diorami mostravano Haifa, Tel Aviv e Esdraelon: piccoli villaggi, strisce di spiaggia sabbiosa, aree paludose trasformate in porti moderni, grandi metropoli, fertili valli coltivate. La guida che accompagnava i diorami descriveva gli arabi come una popolazione che “conduceva una vita seminomade, che poteva appena provvedere a sé stessa con un magro sostentamento”. All’epoca non esisteva ancora l’AI; al lettore odierno, con un salto storico, può venire in mente qualche sinistra associazione.

L’illustrazione dei due obiettivi perseguiti dagli ebrei di Palestina, la conquista della terra e la conquista del lavoro, mirava a rendere chiara la differenza tra il sionismo praticato dall’Yishuv e la filantropia dei sionisti americani. La Palestina non era il rifugio di ebrei sfollati, ma il luogo di una rivoluzione sociale.

L’illustrazione dei due obiettivi perseguiti dagli ebrei di Palestina, la conquista della terra e la conquista del lavoro, mirava a rendere chiara la differenza tra il sionismo praticato dall’Yishuv e la filantropia dei sionisti americani. La Palestina non era il rifugio di ebrei sfollati, ma il luogo di una rivoluzione sociale.

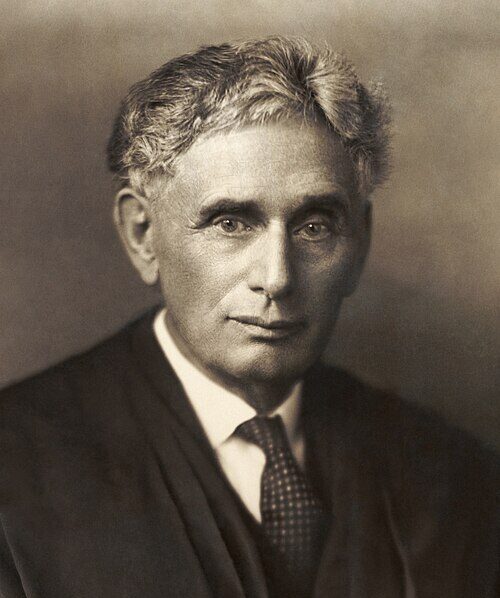

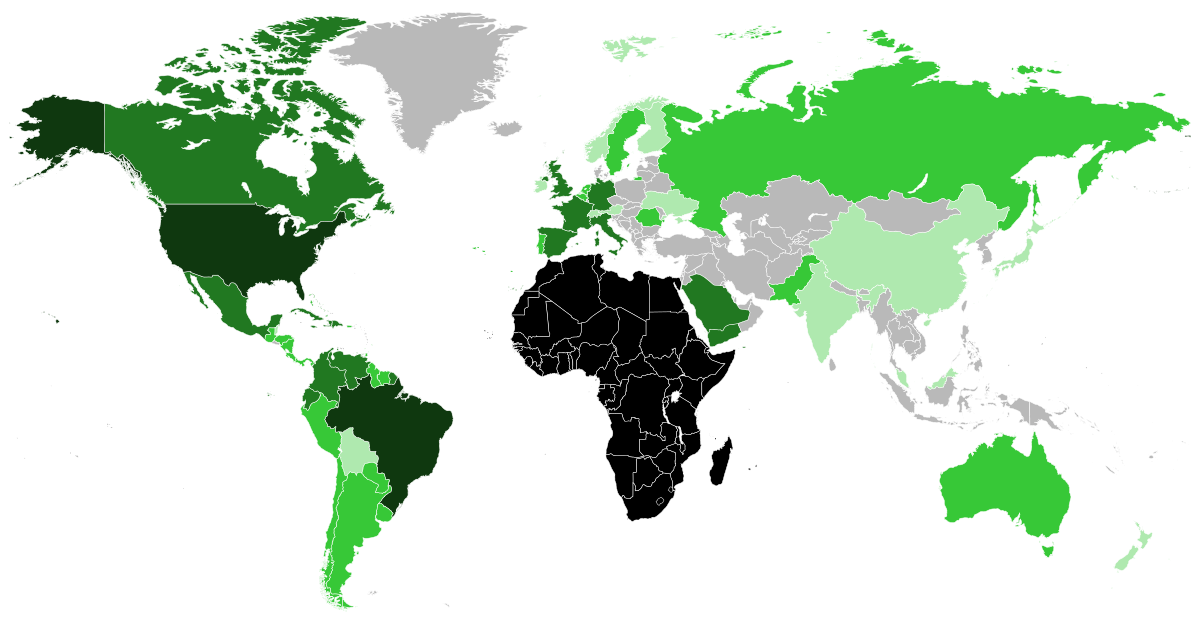

Quanto alla rappresentazione degli Arabi vi era chi sosteneva (tra essi Goldstein e Louis Brandeis, primo giudice ebreo della Corte Suprema) che nel padiglione dovessero trovare spazio gli sforzi compiuti per sviluppare la cooperazione arabo israeliana, in una chiave pur sempre paternalistica; ma per Weisgal e per i sionisti come lui gli Arabi erano rivali che rivendicavano la stessa terra. Per Weisgal “noi non siamo venuti in Palestina con l’intento di incrementare il numero degli Arabi; cosa che si è verificata come un sottoprodotto. La nostra intenzione era trovare una libera espressione nazionale per il popolo ebraico: gli Arabi avevano ampie opportunità per la loro espressione nazionale nei vasti territori dell’Iraq, del Hadjaz (regione occidentale della penisola arabica, n,d,a.), dell’Arabia Saudita e della Transgiordania. La Palestina non sarà mai – e aggiungo che non è oggi – un centro nazionale per gli arabi”.

Di lì a poco la Conferenza ebraico americana nella sua risoluzione di Atlantic City del 1944 si pronunciò per un “libero e democratico Commonwealth ebraico che abbracciasse l’intera Palestina, indivisa e non ridotta”. La sionista atipica Hanna Arendt, in un suo saggio “Zionism Riconsidered”, pubblicato quello stesso anno, rilevò che solo ragioni di opportunità avevano trattenuto il movimento sionista dal rendere pubblici tali obiettivi, che si trattava di un colpo mortale a coloro che predicavano la necessità della comprensione tra arabi ed ebrei, che la maggioranza degli ebrei si sarebbe stretta attorno alla leadership di Ben Gurion, la quale, per la pressione di tante ingiustizie in Palestina e delle terribili catastrofi in Europa, sarebbe divenuta sempre più nazionalista.

Che cosa ci insegna questa storia? Possiamo provare a svolgere alcune considerazioni.

a) Il sionismo non si è mai identificato con l’ebraismo. Ne è stato e ne è parte, come ne sono stati parte correnti diverse, con le quali ha dialogato, dalle quali si è distinto, o anche ha polemizzato. Il mondo ebraico americano era fortemente influenzato, anche per ragioni tattiche (era necessario reagire alla propaganda nazista) da ideali di fedeltà nazionale. Erano poi molto diffusi nella comunità ebraica gli ideali socialisti e molti ebrei erano concretamente impegnati nella costruzione di una identità ebraica americana, che andasse oltre la dimensione puramente religiosa; conciliando valori socialdemocratici e antirazzisti con la tradizione ebraica (il compito di riparare il mondo: “tikkum olam”). Il sostegno all’Yshuv (e cioè la comunità ebraica in Palestina) non significava necessariamente il sostegno alla nascita di una comunità statale in Palestina.

b) Si può ipotizzare che, come il nazionalismo ebraico sionista nacque in Europa, avendo come modello i nazionalismi europei che si affermarono nel corso del diciannovesimo secolo e poi con la dissoluzione degli imperi centrali, così l’ebraismo americano assorbì, specie nelle sue componenti più radicali, il tema delle discriminazioni razziali, oscillando tra le due esigenze del rifiuto dell’assimilazione (la c.d. whiteness) e la rivendicazione di una pari dignità. Del resto, l’ebraismo americano si confrontava da vicino con un’altra diaspora, quella nei neri d’America.

c) La storia ha a che fare con la memoria collettiva, lo sosteneva anche Erodoto nelle sue historiae. La storia dell’ebraismo americano antisionista è stata cancellata, spesso con la persecuzione, nel corso delle varie red scares che hanno segnato la storia americana, dei suoi esponenti di punta. Riscoprirla significa provare che anche coloro che oggi non si limitano a dire “Never again”, ma aggiungono “Never again for anyone” (come Jewish Voice for Peace o il DSA Jewish Solidarity Caucus) sono parte di una tradizione politica che appartiene a tutto tondo alla storia dell’ebraismo.

c) La storia ha a che fare con la memoria collettiva, lo sosteneva anche Erodoto nelle sue historiae. La storia dell’ebraismo americano antisionista è stata cancellata, spesso con la persecuzione, nel corso delle varie red scares che hanno segnato la storia americana, dei suoi esponenti di punta. Riscoprirla significa provare che anche coloro che oggi non si limitano a dire “Never again”, ma aggiungono “Never again for anyone” (come Jewish Voice for Peace o il DSA Jewish Solidarity Caucus) sono parte di una tradizione politica che appartiene a tutto tondo alla storia dell’ebraismo.

In un racconto breve di Howard Fast pubblicato su Jewish Life nel 1949 il protagonista è un ebreo della working class che si arruola come volontario nella brigata Abraham Lincoln in Spagna, poi organizza i lavoratori agricoli del sud degli Stati Uniti, infine cade in guerra nel sud Italia: seppellirono Sidney Greenspan sul suolo italiano, buon suolo, e il suolo spagnolo è altrettanto buono, e il suolo americano e il suolo dell’Unione sovietica e della Cina, e se avesse potuto scegliere, non penso ci sia un posto dove si sarebbe sentito a casa, pienamente e completamente a casa… C’erano anche ebrei internazionalisti.

In un racconto breve di Howard Fast pubblicato su Jewish Life nel 1949 il protagonista è un ebreo della working class che si arruola come volontario nella brigata Abraham Lincoln in Spagna, poi organizza i lavoratori agricoli del sud degli Stati Uniti, infine cade in guerra nel sud Italia: seppellirono Sidney Greenspan sul suolo italiano, buon suolo, e il suolo spagnolo è altrettanto buono, e il suolo americano e il suolo dell’Unione sovietica e della Cina, e se avesse potuto scegliere, non penso ci sia un posto dove si sarebbe sentito a casa, pienamente e completamente a casa… C’erano anche ebrei internazionalisti.

d) Tra gli intellettuali che presagirono la deriva coloniale del sionismo vi fu Hannah Arendt. Sostenitrice di un partenariato paritario tra ebrei e arabi, rivendicò il diritto a una “homeland” ebraica ma si oppose a uno Stato ebraico. In luogo del sostantivo “statehood” nei suoi scritti usava il termine “peoplehood”. Sostenne il sionismo come movimento che dava agli ebrei un’identità di popolo; previde che il costituirsi di Stati-Nazione sarebbe avvenuto sulla base di un meccanismo di esclusione che avrebbe creato nuovi rifugiati; affermò che i diritti dei palestinesi dovevano essere parte integrante della discussione sui diritti degli ebrei; presagì che il sorgere di uno Stato ebraico avrebbe lasciato ai palestinesi solo la scelta tra l’emigrazione volontaria o una cittadinanza di seconda classe; finì per condannare il sionismo per avere abbracciato i valori basici dell’antisemitismo.

e) La nascita di una identità nazionale ha bisogno di miti fondativi. Quello che andò in scena all’Esposizione universale di New York rappresentava il compimento della storia ebraica con la nascita di un nuovo Stato su basi religiose. L’esposizione nel padiglione della menorah desunta dall’arco di Tito e delle cittadelle antiarabe univa il passato e il futuro nel nome di un diritto perenne sulla propria terra. L’estensione spaziale del padiglione, accanto a quella degli altri Stati, attestava simbolicamente la territorialità dello Stato ebraico. La Palestina diventava Heretz Israel. Anche il movimento sionista americano, da entità apolitica e filantropica si trasformava in un potente gruppo di influenza, capace di utilizzare i metodi della vita politica americana, per perseguire i propri fini.

f) Sin dall’inizio per le correnti sioniste prevalenti non vi era spazio per gli arabi in Palestina. Gli arabi erano per definizione arretrati e selvaggi; gli ebrei laboriosi e progrediti, già allora avamposto dell’occidente contro i barbari dell’est. Le parole di Weisgal sono le stesse degli odierni coloni israeliani della Cisgiordania. In questo senso si può dire che sin dall’inizio il progetto sionista fu un progetto razzista; già allora esso negava ai palestinesi il diritto di rimanere sulla terra dei loro padri. Negava il principio di eguaglianza.

f) Sin dall’inizio per le correnti sioniste prevalenti non vi era spazio per gli arabi in Palestina. Gli arabi erano per definizione arretrati e selvaggi; gli ebrei laboriosi e progrediti, già allora avamposto dell’occidente contro i barbari dell’est. Le parole di Weisgal sono le stesse degli odierni coloni israeliani della Cisgiordania. In questo senso si può dire che sin dall’inizio il progetto sionista fu un progetto razzista; già allora esso negava ai palestinesi il diritto di rimanere sulla terra dei loro padri. Negava il principio di eguaglianza.

L’ironia atroce della storia avrebbe fatto sì che ebrei fuggiaschi ed esuli dall’Europa sarebbero stati causa di altre fughe e di altri esili. Dobbiamo domandarci se questi argomenti possano essere sostenuti ed argomentati, sulla base dell’analisi delle vicende storiche che si sono esposte, nella nostra scuola e nelle nostre università; se i temi trattati possano divenire materia di studio e di riflessione libera, pensando alla storia come a un libro aperto che può essere liberamente consultato per ricavarne chiavi di comprensione del presente. Vi è motivo di dubitarne laddove venga approvato il disegno di legge n. 1627 presentato dal senatore Gasparri, attualmente in corso di esame in sede referente alla Commissione Affari costituzionali del Senato.

Innanzitutto, si prevede (art. 1) che la Repubblica adotti l’integrale definizione operativa di antisemitismo approvata dall’Assemblea plenaria dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (IHRA) e in proposito mi basta rimandare a quanto ho già scritto su Patria Indipendente (L’hate speech antisemita ai tempi di Trump e di Meloni) in merito all’opinabilità di tale definizione e alla sovrapposizione ideologica di piani diversi di giudizio, in particolare tra antisemitismo e antisionismo. Gasparri va oltre e prevede (art. 2.2.) che il ministero dell’Istruzione e del merito istituisca corsi annuali di formazione per gli studenti, al fine di favorire il dialogo tra generazioni, culture e religioni diverse, e di contrastare le manifestazioni di antisemitismo, incluso l’antisionismo. Qui l’assimilazione tra i due concetti è assoluta, cosa a cui non si spinge nemmeno la definizione dell’IHRA, che evidentemente ha qualche pudore in più.

Poi Gasparri, sempre al fine di favorire il dialogo, passa alle sanzioni. Con decreto del Presidente della Repubblica sono definite le misure volte alla prevenzione e alla tempestiva segnalazione di atti a carattere razzista o antisemita nell’ambito scolastico e universitario (si intende, date le premesse, che antisemita equivale ad antisionista). Se tali misure non vengono adottate, si applicano le sanzioni disciplinari previste per il personale direttivo e docente dal testo unico sulla scuola (d.lgs. 297/94); per i docenti e ricercatori universitari cambia il riferimento normativo (d.lgs. 297/94), ma non la sostanza. Chi non punisce dunque sarà punito. Le sanzioni vanno in entrambi i casi dalla censura alla destituzione.

La complessità della storia e delle ideologie, le connessioni tra le tragedie dei popoli vengono costrette entro le maglie di una verità di Stato imposta con burocratico spirito repressivo. Poco importa che poi all’atto dell’applicazione si adottino strategie soft, che si chiuda un occhio, che si tollerino le argomentazioni accademicamente approfondite e non quelle urlate nelle assemblee; insomma, che si lavi la banalità autoritaria di Gasparri nell’Arno del politicamente corretto. La sola minaccia della sanzione è già lesione della libertà di insegnamento e di ricerca, della libertà di espressione e di critica.

Il controllo della storia si traduce nel controllo della memoria collettiva. La prima memoria ad essere ferita è quella degli ebrei, nel doppio senso di negare la complessità del loro passato, e al contempo la possibilità di riconoscere le ragioni dell’altro e di assumersi responsabilità per le proprie colpe, riconoscendo le atrocità subite in quelle commesse, confrontandosi con il proprio trauma senza negare quello altrui.

Il controllo della storia si traduce nel controllo della memoria collettiva. La prima memoria ad essere ferita è quella degli ebrei, nel doppio senso di negare la complessità del loro passato, e al contempo la possibilità di riconoscere le ragioni dell’altro e di assumersi responsabilità per le proprie colpe, riconoscendo le atrocità subite in quelle commesse, confrontandosi con il proprio trauma senza negare quello altrui.

Mauro Dallacasa, magistrato

Fonti

James L. Gelvin, Zionism and the Representation of “Jewish Palestine” at the New York World’s Fair, 1939-1940, in The International History Review, vol. 22, n. 1, marzo 2000, p. 37;

Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Performing the State: The Jewish Palestine Pavilion at the New York World’s Fair, 1939/40, in B. Kirshenblatt-Gimblett, J. Karp, The Art of Being Jewish in Modern Times, chapter 5, University of Pennsylvania Press, p. 98;

Amnon Raz-Krakotzin, Jewish Peoplehood, “Jewish Politics”, and Political Responsibility: Arendt on Zionism and Partitions, College Literature, Johns Hopkins University Press, vol 38, n. 1 p. 57;

Ben Jamin Balthaser, Anti-Zionism and the Cultures of the American Jewish Left, Verso Books, 2025.

Pubblicato mercoledì 3 Dicembre 2025

Stampato il 09/03/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/antisemita-a-chi-il-peccato-originale-del-sionismo-e-la-minaccia-alle-nostre-liberta/