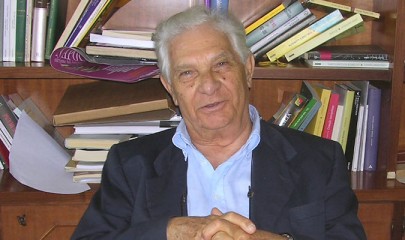

Un uomo del Sud, figlio di una cultura antica, un calabrese, fiero e con qualche spigolo aguzzo, che ha saputo diventare un protagonista del suo presente e un cittadino italiano a tutto tondo. Lo ha fatto servendosi della leva potente della cultura e partendo dal passato, studiandolo e poi divulgandolo, quasi a testimoniare l’importanza della correlazione – stretta – tra conoscenza storica, spirito critico e impegno civile.

Tale è stato Rosario Villari, che il 18 ottobre scorso ci ha lasciati. Intellettuale, storico, uomo politico, aveva ben oltre novant’anni, essendo della classe 1925, una di quelle nate dentro il regime fascista e che ne aveva visto cadere le impalcature, fino alla tragedia della guerra in casa, al riscatto resistenziale, alla democrazia repubblicana.

Le sue origini erano a Bagnara Calabra, nel reggino tirrenico, in quella terra sul mare ma in odore d’Aspromonte. Quasi uno spazio simbolico, per lui che è stato a cavallo tra mondi contigui ma diversi, a suo agio nei territori di frontiera, tra gli interessi letterari e poi storici, tra la storia moderna dalla quale veniva e la storia contemporanea a cui finì per approdare, tra le austere aule accademiche e l’impegno politico nel Pci e in parlamento, tra la rigorosa ricerca scientifica e la divulgazione scolastica pluridecennale, con il manuale di storia che firmò e che gli avrebbe dato una diffusa notorietà, segnando di sé l’immaginario di intere generazioni di studenti (compreso l’umile autore di queste note).

Eppure il giovane Rosario non era partito dalla storia. Nel clima di fermento in mezzo alle macerie dell’Italia dell’immediato dopoguerra aveva cercato la sua strada in campo letterario, pubblicando poesie e racconti sul Politecnico di Vittorini. Sul piano politico-ideologico, si era avvicinato a un approccio marxista, che gli sarebbe stato proprio per tutta la vita.

Poi, si era lasciato sedurre dalle sue origini – e per fortuna, diremmo noi oggi. Aveva preso a studiare le vicende e l’universo di quelle “province meridionali” ricomprese storicamente entro il viceregno e poi Regno di Napoli tra XVI e XIX secolo. Ne aveva colto un passaggio baricentrico soprattutto in quel “secolo di ferro”, il Seicento, anch’esso a sua volta tempo di frontiera, a cavallo tra tradizione e avanguardia della ragione, tra il ferro delle guerre e gli slanci spirituali, tra fede e scienza, di cui aveva approfondito soprattutto la cultura politica, anticipatrice di molte delle questioni della “modernità” successiva sette-ottocentesca.

Così, erano cominciati a maturare i primi frutti di un costante lavoro, che l’avrebbe condotto a farsi storico di razza. Sotto la sua penna ci si sono mostrati in una luce rinnovata molte dimensioni: il mondo rurale del Sud, dalla “storia immobile” plurisecolare (studi confluiti nel volume: Mezzogiorno e contadini nell’età moderna, 1961); oppure le relazioni complesse tra la Spagna e i suoi possedimenti del vicereame del Mezzogiorno italiano (La rivolta antispagnola a Napoli: le origini, 1967); o ancora l’età barocca e i suoi paradigmi, con tutti gli aspetti controversi della grande e terribile questione del potere, e di uno Stato che pure andava facendosi “moderno” (Elogio della dissimulazione, 1987; Per il re o per la patria, 1994; L’uomo barocco, 1991); o infine di nuovo la “rivoluzione” napoletana del 1647, su cui tornò a riflettere e scrivere in una sua tarda età feconda (Un sogno di libertà, 2012). Pensando simbolicamente a tutta la vicenda meridionale di quel 1647, egli la vedeva non più confinata in un ribellismo da popolino fine a se stesso, bensì come un movimento non solo dalla base assai più ampia, ma soprattutto in grado di collegarsi alle correnti di riforma dei centri più importanti dell’Europa moderna. Insomma, Villari sapeva ammonirci, anche nell’autunno della sua vita, a guardare i ponti tra il Mezzogiorno mediterraneo e la dimensione europea, piuttosto che a decantare improbabili recinti identitari.

Così, erano cominciati a maturare i primi frutti di un costante lavoro, che l’avrebbe condotto a farsi storico di razza. Sotto la sua penna ci si sono mostrati in una luce rinnovata molte dimensioni: il mondo rurale del Sud, dalla “storia immobile” plurisecolare (studi confluiti nel volume: Mezzogiorno e contadini nell’età moderna, 1961); oppure le relazioni complesse tra la Spagna e i suoi possedimenti del vicereame del Mezzogiorno italiano (La rivolta antispagnola a Napoli: le origini, 1967); o ancora l’età barocca e i suoi paradigmi, con tutti gli aspetti controversi della grande e terribile questione del potere, e di uno Stato che pure andava facendosi “moderno” (Elogio della dissimulazione, 1987; Per il re o per la patria, 1994; L’uomo barocco, 1991); o infine di nuovo la “rivoluzione” napoletana del 1647, su cui tornò a riflettere e scrivere in una sua tarda età feconda (Un sogno di libertà, 2012). Pensando simbolicamente a tutta la vicenda meridionale di quel 1647, egli la vedeva non più confinata in un ribellismo da popolino fine a se stesso, bensì come un movimento non solo dalla base assai più ampia, ma soprattutto in grado di collegarsi alle correnti di riforma dei centri più importanti dell’Europa moderna. Insomma, Villari sapeva ammonirci, anche nell’autunno della sua vita, a guardare i ponti tra il Mezzogiorno mediterraneo e la dimensione europea, piuttosto che a decantare improbabili recinti identitari.

Egli però fu anche storico dell’età contemporanea (Conservatori e democratici nell’Italia liberale, 1964; Storia dell’Europa contemporanea, 1971), spintovi quasi naturalmente dall’altra faccia del suo percorso, l’attività politica, che lo condusse a sedere nel Comitato centrale del Partito comunista e dal 1976 al 1979 tra gli scranni della Camera dei deputati.

Specie in una tale veste, guidò molte delle campagne meridionaliste della sinistra italiana, con un preciso approccio che già nel 1961 aveva fissato in un volume antologico (Il Sud nella storia d’Italia, aggiornato nel 1978) e nel lavoro come redattore della rivista di area comunista Cronache Meridionali (1956-1960). Si trattava di un’ottica che qui possiamo provare a banalizzare così: no al tradizionale vittimismo meridionale, alle acrimoniose rivendicazioni di una “questione meridionale” declinata solo come recriminatoria; e no, tanto più, a inquietanti nostalgie “neoborboniche”; sì invece a una interpretazione dei ritardi del Sud all’interno del più ampio processo – certamente non solo italiano – dello Stato liberale ottocentesco e dei limiti di lungo periodo della classe dirigente e del ceto politico italiani.

Specie in una tale veste, guidò molte delle campagne meridionaliste della sinistra italiana, con un preciso approccio che già nel 1961 aveva fissato in un volume antologico (Il Sud nella storia d’Italia, aggiornato nel 1978) e nel lavoro come redattore della rivista di area comunista Cronache Meridionali (1956-1960). Si trattava di un’ottica che qui possiamo provare a banalizzare così: no al tradizionale vittimismo meridionale, alle acrimoniose rivendicazioni di una “questione meridionale” declinata solo come recriminatoria; e no, tanto più, a inquietanti nostalgie “neoborboniche”; sì invece a una interpretazione dei ritardi del Sud all’interno del più ampio processo – certamente non solo italiano – dello Stato liberale ottocentesco e dei limiti di lungo periodo della classe dirigente e del ceto politico italiani.

La sua visione marxista, attenta alla dimensione sociale dei fenomeni storici, l’avrebbe condotto a scrivere, appunto, il suo famoso manuale per i licei italiani, che dalla fine degli anni Sessanta fu uno dei principali e più innovativi libri di testo a livello nazionale. Ciò, non gli avrebbe risparmiato di essere forse il principale bersaglio delle polemiche contro i manuali genericamente definiti “di sinistra”, da parte delle forze politiche di centro-destra non molti anni fa.

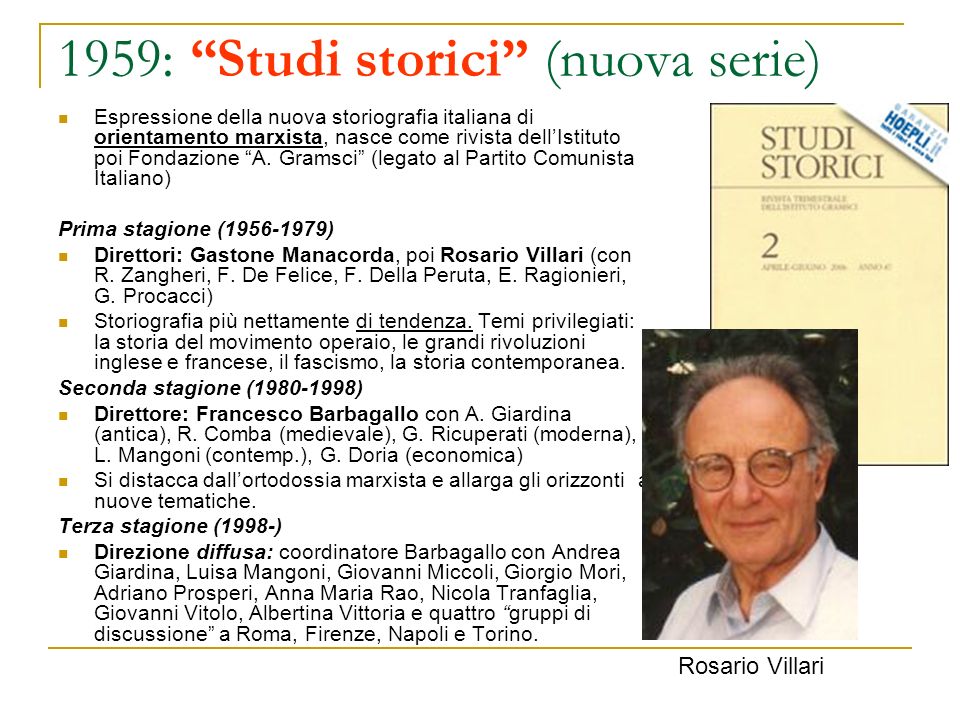

Volando più in alto di simili polemiche, ebbe riconoscimenti e ruoli non da poco: accademico dei Lincei, insegnò Storia moderna nelle Università di Messina, di Firenze e alla “La Sapienza” di Roma; venne ricevuto a livello internazionale, come visiting professor a Oxford e Princeton; diresse per anni Studi Storici, la prestigiosa rivista dell’Istituto Gramsci; fu presidente della Giunta centrale per gli studi storici dal 1996 al 2000, ma anche del Premio letterario Viareggio nella prima metà degli anni Novanta.

In vita, si sentì toscano d’adozione, tanto da abitarci e infine morirvi, in un legame mai abbandonato sin dai suoi studi universitari giovanili a Firenze. Fu certo uomo di parte, ma proprio questo lo ha reso più “vero”, trasparente, dotato quindi di un’autorevolezza e di una franchezza intellettuale che difettavano a troppi dei suoi “avversari”. Ci ha insegnato che un’alchimia riuscita tra esistenza individuale, spessore culturale e impegno civile può trasformarsi nel sale della cittadinanza attiva e consapevole, dunque della democrazia medesima.

Con lui, d’altra parte, se ne va un intero mondo intellettuale del Novecento italiano e – per rifarci alla sua lezione – senza dubbio europeo. Certe morti, lo sappiamo, sanno essere simboliche.

Enzo Fimiani, storico

Pubblicato giovedì 26 Ottobre 2017

Stampato il 30/06/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/grande-storico-meridionalista/