Le brigate partigiane che diedero vita a quell’originale esperimento di vita democratica rimasto nella memoria come “Repubblica del Vara” – la Brigata Centocroci e la Brigata Coduri – erano molto diverse tra loro. In fondo ogni brigata della nostra Resistenza fu “unica”. La Centocroci e la Coduri certamente spiccano per una particolare originalità. Ciò non significa che fossero migliori delle altre: semplicemente erano molto diverse dalle altre.

Le brigate partigiane che diedero vita a quell’originale esperimento di vita democratica rimasto nella memoria come “Repubblica del Vara” – la Brigata Centocroci e la Brigata Coduri – erano molto diverse tra loro. In fondo ogni brigata della nostra Resistenza fu “unica”. La Centocroci e la Coduri certamente spiccano per una particolare originalità. Ciò non significa che fossero migliori delle altre: semplicemente erano molto diverse dalle altre.

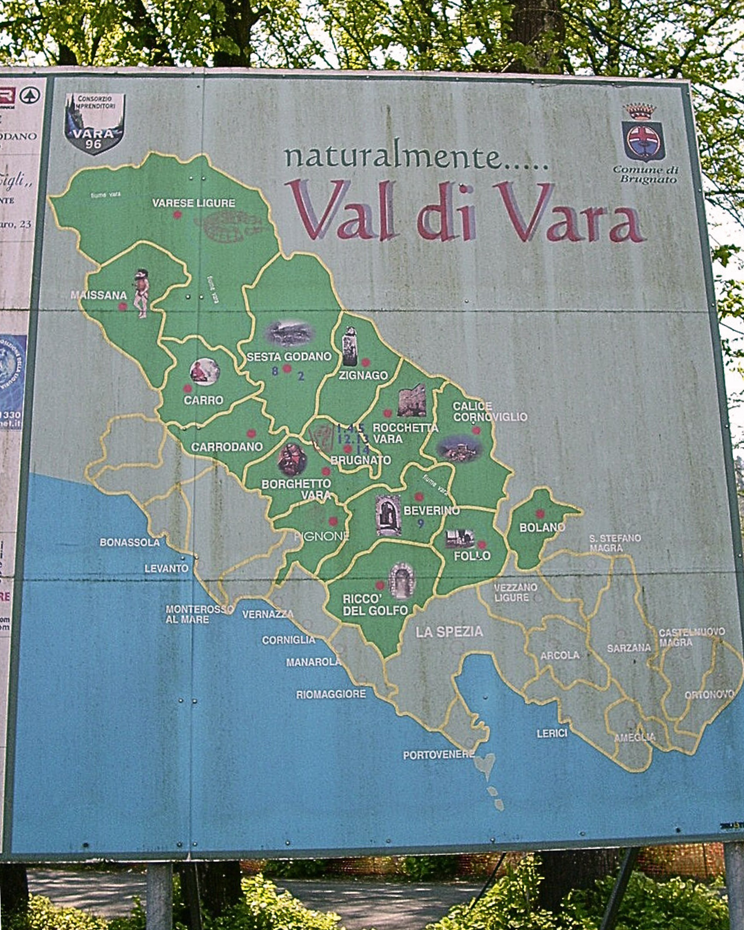

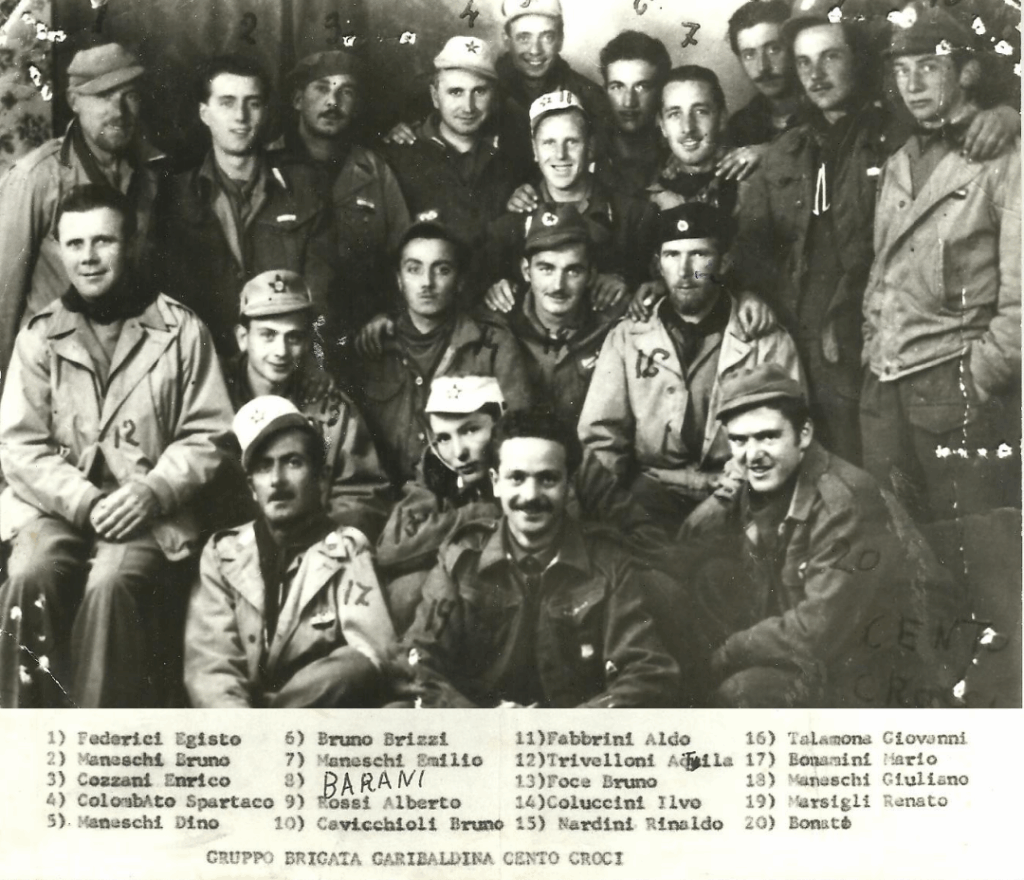

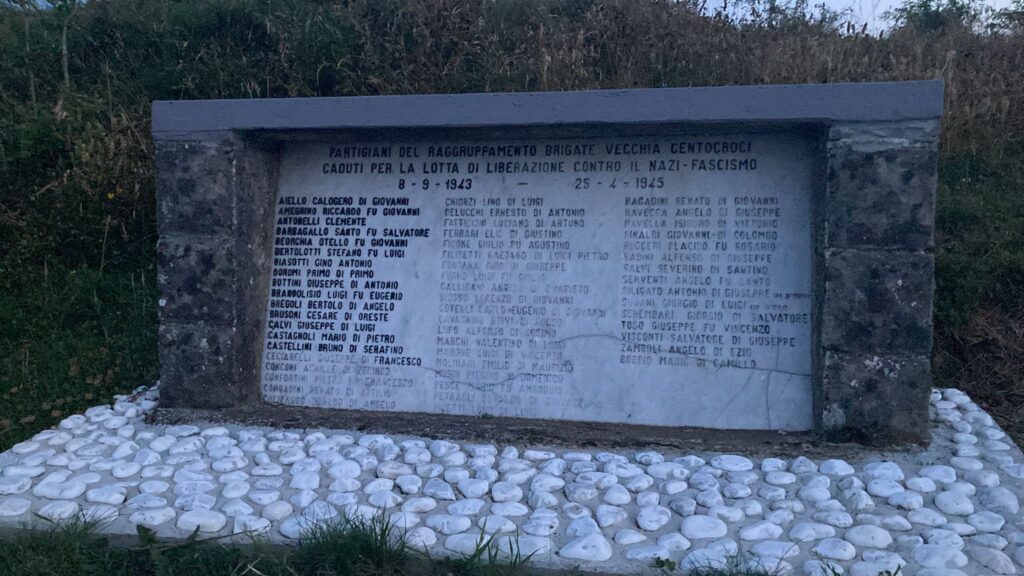

Consideriamo in primo luogo la Centocroci, nata tra Val di Taro, nel Parmense, e Val di Vara, nello Spezzino. Qui si svilupparono, dopo l’8 settembre, due gruppi che presto si unirono. Verso la fine del 1943 un gruppo di giovani sbandati e renitenti si rivolse, a Borgo Val di Taro, a due facoltosi proprietari terrieri locali, noti antifascisti: i fratelli Guglielmo e Gino Cacchioli. Nacque così la formazione Beretta, dal nome di una pistola acquistata per iniziare l’avventura partigiana. Era una formazione “badogliana”, alla quale affluirono, fin dal gennaio 1944, giovani inviati dai comunisti spezzini, che erano impegnati a dar vita a bande tra le valli del Taro, del Vara e della Magra. Nella zona di Varese Ligure, in Val di Vara, si era nel frattempo formato un piccolo gruppo di sbandati guidato da Federico Salvestri “Richetto”, ex sottufficiale dei carabinieri. I due gruppi si unirono nel marzo 1944 dando vita alla Brigata Centocroci, al comando di Gino Cacchioli “Beretta”, che nell’estate diventerà la formazione partigiana più attiva ed efficiente nello Spezzino [1].

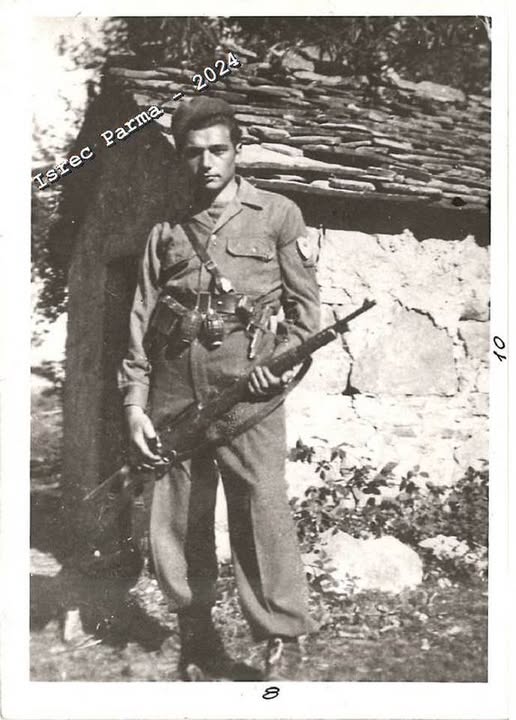

Dopo l’esaltante esperienza della “zona libera del Taro” e la tragica sconfitta [2] la Centocroci conobbe una grave crisi interna, con l’abbandono dei fratelli Cacchioli, ma quasi subito una ripresa, con l’elezione a comandante – il 20 luglio – di “Richetto”, già vicecomandante da maggio. Come scrisse “Richetto” nell’ordine del giorno del 25 luglio, si era aperta una nuova fase: «La Brigata CENTOCROCI si è ricostituita! Fede di Patrioti e volontà di comandanti hanno fatto sì che nel giro di pochi giorni le squadre disunite si sono riunite in un sol blocco, più decise che mai a combattere e, se necessario, morire, per la ricostruzione della Patria. […] Dopo il trapasso del Comando da Beretta Gino, recatosi in missione, a Richetto, è stata operata una fulminea e radicale trasformazione» [3].

La prova venne con il rastrellamento del 3-4 agosto, che scompaginò le formazioni partigiane spezzine: solo la Centocroci fu in grado di reagire con efficacia e di mantenere una forte coesione. “Richetto” ebbe certamente i suoi meriti. Gordon Lett, del Battaglione Internazionale, scrisse che era stato «il più valoroso di tutti i combattenti della Resistenza che ho avuto l’onore di conoscere» [4]. Rosetta Solari, della Brigata Julia, volle accompagnare “Richetto” nell’assalto alla caserma fascista di Varese Ligure, e ricorda questa «azione ammirevole» come «una delle date importanti dell’esistenza [5]».

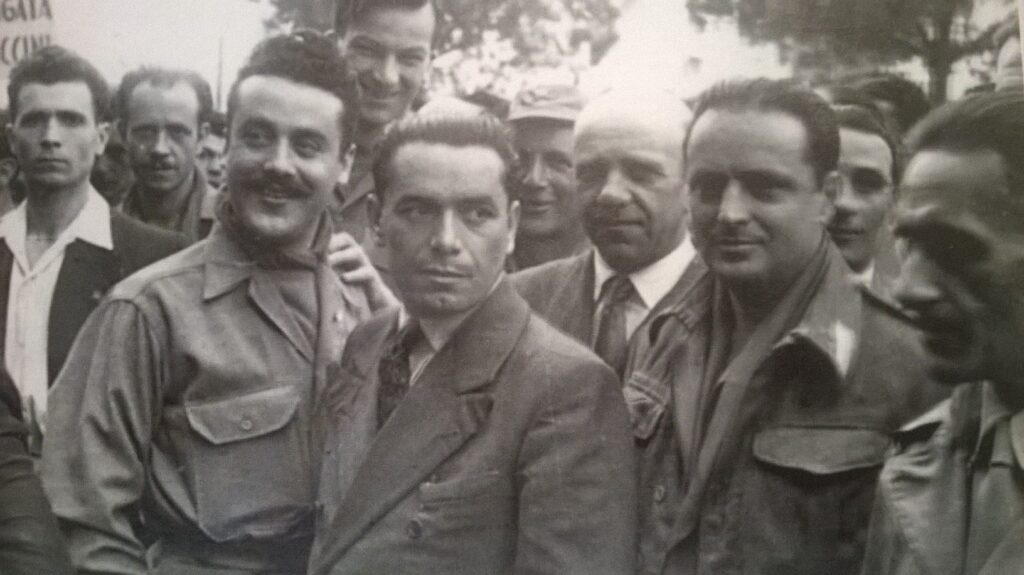

Ma i meriti li ebbero in generale i partigiani della Centocroci. La coesione fu il frutto dell’intreccio che per tutta una fase caratterizzò la brigata, comandata da militari “badogliani” molto lontani dal comunismo ma affiancati da commissari politici inviati dal Partito comunista, prima Aldo Costi “lo Zio”, poi Terzo Ballani “Benedetto”, con “lo Zio” vice. Una composizione “mista” che riguardava tutti gli effettivi. Per Ballani, militante proveniente dal carcere e dal confino, don Luigi Canessa, il cappellano, aveva grande ammirazione: «un uomo pieno di equilibrio, un grande combattente per la libertà» [6]. Si può dire che in generale la Centocroci ebbe un rapporto positivo con il mondo garibaldino spezzino – non con quello parmense – per tutto il 1944, fin dai tempi del comando di Gino Cacchioli.

L’autunno non portò alla smobilitazione, anzi. La Centocroci si posizionò nel territorio di Varese Ligure, in modo da avvicinarsi alle altre formazioni spezzine. Il giorno dopo il proclama Alexander, il 13 novembre, “Richetto” invitava a continuare la lotta: «Il ricordo del passato, la vostra fede, sorreggano il vostro spirito. Preparatevi alle future lotte con l’ardore dei primi giorni. La nostra guerriglia sta per sfociare nella vittoria finale: guardatevi perciò dallo scoraggiamento» [7].

Varese Ligure divenne un centro nevralgico dell’organizzazione militare, dove aveva sede il comando della Centocroci, e dove convenivano le salmerie (80 muli) per il rifornimento di generi alimentari per i partigiani. In una frazione di Varese Ligure, Valletti, aveva sede inoltre il comando della Brigata Coduri, appartenente alla Zona operativa genovese, non a quella spezzina, ma in stretto rapporto con la Centocroci. I due comandi erano in collegamento telefonico.

Veniamo ora a una breve storia della nascita e dello sviluppo della Coduri [8].

Il primo gruppo di giovani – conosciuto con il nome di “ribelli del Capenardo” – che darà vita alla brigata si costituì dopo l’8 settembre nella zona del monte Capenardo, presso il casone delle “Vagge”, sulle alture del Tigullio. I fondatori, capeggiati da Giovanni Sanguineti “Bocci” ed Eraldo Fico “Virgola”, erano operai delle fabbriche di Sestri Levante e proletari, di tendenza comunista.

Il periodo di incubazione fu molto lungo: i “ribelli del Capenardo” sembravano inizialmente «un centro di propaganda antifascista […] più che un centro di lotta armata» [9]. Soltanto nell’aprile del ‘44 presero contatti con la banda Cichero, nel Genovesato, seppure con ampia autonomia, e si spostarono in Val Graveglia. Solamente nel luglio del ‘44 la banda si diede un’organizzazione militare: Bruno Solari “Bruno”, ex ufficiale, divenne il comandante, “Virgola” il vice.

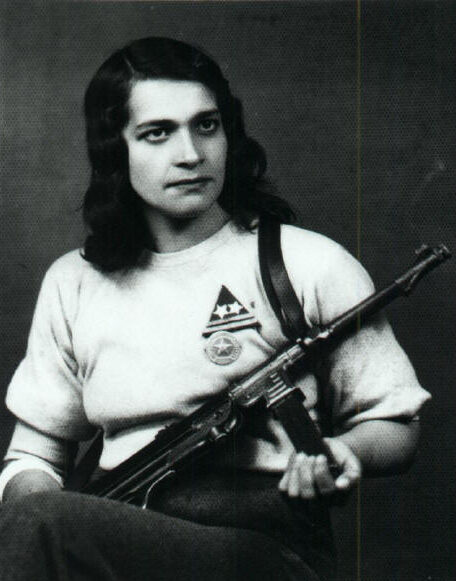

La “zona libera” del Taro fu decisiva anche per la storia di questa formazione. La Centocroci di “Beretta” e la banda di Bill (il bedoniese Alfredo Moglia) chiesero aiuto alla banda di “Bruno” nel momento più difficile dell’attacco tedesco (Pelosa di Varese Ligure, 11-15 luglio). “Bruno” si mostrò titubante, “Virgola” e gli altri partirono alla testa di un folto gruppo, ma arrivarono troppo tardi. L’episodio portò a una svolta. Come raramente avvenne nella storia partigiana, si discusse e poi si votò a scrutinio segreto per la nomina del comandante. Tutti i partigiani, meno quattro, votarono per “Virgola”, che da allora fu sempre il comandante. Il ruolo della componente operaia e proletaria, a scapito di quella “a tradizione militare”, fu un tratto caratteristico della banda.

Il primo agosto, nel corso di uno scontro con gli alpini della Monterosa a Carro, in Val di Vara, morì Giuseppe Coduri. La banda Virgola divenne a settembre la Brigata garibaldina Coduri, legata organizzativamente alla Cichero. Nel frattempo era entrato a far parte della formazione il geometra comunista di Cormano, nel Milanese, Bruno Monti “Leone”, che ne divenne il commissario politico. Il comando si insediò a Valletti, e la brigata si attestò in Val Graveglia, Val Petronio, al passo del Bocco: una dislocazione non felice dal punto di vista strategico-militare, perché troppo vicina allo schieramento nemico, la Monterosa in primo luogo. A fine ottobre-inizio novembre arrivò nella Coduri un altro uomo di partito, il genovese Bruno Migliorini, che diede un importante contributo organizzativo e politico [10].

È a questo punto, come si comprende, che la storia della Centocroci e quella della Coduri si intrecciano: facevano capo a due zone operative diverse, ma insistevano nello stesso territorio. Qualche ruggine non mancò, tra bande dal carattere così diverso. Ha scritto Sandro Antonini: «La Brigata Coduri divide con la Centocroci il paese di Varese Ligure; e fra le due formazioni non corre buon sangue. Quando, dopo il rastrellamento di Capodanno, la prima si sbanda, proprio a Varese avviene l’incontro tra un gruppo di partigiani e il comandante della Centocroci, Federico Salvestri “Richetto”. Uno di loro racconta l’episodio: “Voi della Coduri ormai non esistete più”. “Chi lo ha detto che non esistiamo più?” Eravamo quattro o cinque, armati: gli abbiamo puntato contro i mitra. La cosa è finita lì, “Richetto” aveva capito» [11].

Alcuni comandanti di altre formazioni, quando si parlava della Coduri, si esprimevano così: «Ah! Gli straccioni della Coduri!». Eppure l’affetto e la stima dei partigiani della Coduri verso “Virgola” non erano minori rispetto a quelli nutriti verso i loro comandanti da partigiani capeggiati da figure leggendarie come “Richetto” o altri. Lo dimostra questa lettera del distaccamento Corsari: «Caro Virgola, siamo noi tutti del distaccamento Corsari che mai come in questo momento ci sentiamo vicino a te e ti giuriamo di esserlo fino alla fine della lotta, qualsiasi siano le circostanze che incontreremo. Ti abbiamo visto oggi in Varese Ligure in mezzo ad altri comandanti di altre formazioni e, in quella circostanza, non abbiamo potuto fare a meno di constatare la tua generosità e la tua grande modestia; mentre gli altri erano più o meno ben vestiti, tu eri come sempre, come ti abbiamo incontrato al primo giorno della nostra entrata in banda: con le solite scarpe rotte e i pantaloni sgualciti. Sappiamo che questo tuo sacrificio lo fai per noi ed infatti noi siamo più ben vestiti di te che sei il nostro comandante ed è per questo che vogliamo che ti giunga tutta la nostra ammirazione, la nostra simpatia e tutto il nostro affetto fraterno in segno di tanta gratitudine ed una più forte solidarietà» [12].

Eppure, nonostante le ruggini, ci fu una storia comune. Sono essenzialmente i documenti di archivio della Coduri che accennano alla “Repubblica del Vara”, ed è a essi che farò riferimento [13].

Leggiamo innanzitutto una testimonianza di Bruno Monti “Leone” del 1955, che riprende un testo precedente: «La Repubblica del Vara è nata a Varese Ligure alla fine dell’ottobre 1944 […]. Essendo stata la zona dopo l’8 settembre del 1943 abbandonata in parte dalle autorità che ne tutelavano la vita pubblica, i comandanti delle due formazioni dopo essersi consultati in merito decisero di convocarsi in riunione con la giunta reggente comunale, il che avvenne a distanza di qualche giorno. A quella seduta presero parte: per la Coduri il comandante “Virgola” e il commissario “Leone”, per la Centocroci il commissario “Benedetto”, l’intendente Bertieri e il cappellano don Luigi Canessa, mentre per il Comune intervennero il segretario dott. Lapone e due consiglieri. Nella riunione veniva stabilita la giurisdizione territoriale di entrambe le formazioni e veniva deliberato di comune accordo col segretario comunale e i due consiglieri, che a far parte del consiglio comunale entravano i due commissari partigiani “Leone” e “Benedetto” con l’incarico di controllare l’amministrazione, inoltre venivano esaminate le carenze economiche e i problemi pubblici più impellenti».

Prosegue “Leone”: «Subito dopo vennero date le disposizioni perché si istituissero nelle località, nelle frazioni e nei quartieri, delle sotto giunte democratiche comunali con il compito specifico di riunire le popolazioni ed ascoltarle nelle loro esigenze economiche, sanitarie, scolastiche e inoltre portarle a conoscenza dei principi democratici per cui la lotta partigiana era in atto. Furono immediatamente istituiti dei servizi sanitari tra medici locali e sfollati e aiutati da medici partigiani a disposizione della popolazione; si formarono anche delle commissioni per i problemi alimentari delle località in cui vennero calmierati i prezzi in difesa della speculazione borsaneristica e venne stabilita la distribuzione delle carni in due volte alla settimana a prezzi di calmiere […]. Presso il comando della Coduri a Valletti venne aperto un ufficio assistenziale a favore della popolazione per consigli e aiuti in genere. La popolazione dimostrava molta simpatia e fiducia per i sistemi democratici introdotti e per i risultati ottenuti per cui gradatamente sempre più s’inseriva nello spirito partigiano».

E si pensava alla scuola. Continua il commissario Monti: «La Coduri prendeva l’iniziativa per la riapertura delle scuole, essendoci in zona molte insegnanti sfollate di comune accordo con la Centocroci si stabiliva una riunione in Varese Ligure con la convocazione di tutte le insegnanti disponibili. Alla riunione prendevano parte i rappresentanti dei comandi […] e i membri dei CLN locali fra cui il dott. Rolandelli di S. Pietro Vara, il segretario del Comune di Varese Ligure dott. Lapone, il segretario del Comune di Maissana rag. Giannone “Mais” e circa una ventina di insegnanti. […] Per gli stipendi, in attesa di fondi provenienti dai comandi superiori e dai CLN, veniva accordato che i comandi delle due formazioni facessero opera di persuasione presso le famiglie degli alunni perché saltuariamente portassero alle insegnanti generi alimentari di prima necessità che venivano a mancare data la situazione di guerra mentre per i testi scolastici sarebbero stati da richiedere al comando alleato» [14].

Circa il “venir meno delle autorità”, il giudizio di Monti è confermato dai documenti conservati nell’Archivio Storico del Comune di Varese Ligure: il 16 aprile 1944 si dimise il podestà Domenico Ceresola, a cui subentrò il commissario prefettizio Iginio Bonfanti, fino all’8 maggio, quando il prefetto Franz Turchi nominò podestà il dottor Pietro Rolandelli, medico di San Pietro Vara, citato da Monti tra i presenti alla riunione di ottobre come membro del CLN locale. Certamente in ottobre non era più podestà. Dai documenti sappiamo che probabilmente Rolandelli si dimise in giugno e che l’11 novembre Varese Ligure aveva nuovamente un commissario prefettizio, certamente nominato in precedenza: il già segretario Giovanni Lapone, anch’egli tra i presenti alla riunione di ottobre [15].

Dopo quella riunione i partigiani si impegnarono a fondo nel lavoro organizzativo delle sottogiunte.

Leggiamo la testimonianza di Vladimiro Cosso “Miro”, della Coduri: «Ricordo come fosse ieri, quando partivamo dalla “Ca du Muttu” (Casa del Muto) a Colle di Valletti, io e Orsaccio […] per andare nelle varie frazioni dei Comuni di Varese Ligure e Maissana per far eleggere dalla popolazione i rappresentanti da inviare a far parte dei costituendi Consigli Comunali. […] a differenza di quanto avvenne in altre zone denominate “Repubbliche partigiane”, ove l’amministrazione locale era di estrazione partitica e paritetica, da noi la costituzione di tali organismi aveva suffragio diretto e quindi rappresentava la volontà del paese. […] Dopo un preavviso riprodotto su un grande foglio di carta, affisso nella principale piazza della frazione […] e facendo circolare la voce di casa in casa a mezzo di staffette, si radunavano gli uomini maggiorenni ai quali veniva distribuita la “scheda elettorale”, che consisteva in un semplice foglietto di carta di pochi centimetri quadrati, sul quale gli interessati dovevano segnare uno o più nomi, a seconda della composizione numerica della frazione. L’urna era costituita dal più ampio cappello di un elettore, nel quale confluivano le “schede”. […] In tutti i casi uno solo o (quando il caso lo richiedeva) due soli i nomi degli eletti. Gli uomini di quei monti conoscevano bene chi, tra loro, aveva la capacità di rappresentarli. […] non esitavano e non avevano dubbi sul nome di chi, tra loro, meglio poteva operare. […] Così le popolazioni […], per la prima volta, dopo anni di imposizione dall’alto, provarono il gusto dell’autodeterminazione, della libertà […]. Erano i primi passi della tanto agognata, rinascente democrazia» [16].

La prima riunione dei rappresentanti delle frazioni di Varese Ligure si tenne il 23 novembre mattina all’Albergo Amici, presenti “Virgola”, “Leone”, Bertieri e don Canessa – che firmarono il verbale – nonché il commissario prefettizio Giovanni Lapone. Della riunione possediamo sia il verbale che una relazione di “Virgola”, “Leone” e “Falco”, addetto stampa della Coduri, inviata ai comandi superiori, quelli della Divisione Cichero e della VI Zona operativa, nonché al capo ufficio stampa della Cichero “Bini” (Giovanni Serbandini). La relazione, e i destinatari di essa, dimostrano che la Coduri si consultò con la divisione madre, che aveva già dato vita a un’iniziativa analoga a Torriglia: anche per questo, probabilmente, nella Coduri c’era una forte sensibilità sul tema.

I rappresentanti procedettero alla nomina del Presidente della Giunta Municipale, con le stesse funzioni del sindaco: «Viene proposto ed eletto ad unanimità il dottor Rolandelli, ma lo stesso declina l’incarico per ragioni personali, che i rappresentanti credono giuste. Scartato il voto pubblico, il compagno “Leone” propone la votazione segreta» [17]. Venne eletto, a maggioranza, Felice Del Gaudio, con sei voti. Del Gaudio non era di Varese Ligure, e non svolse alcun ruolo politico, in seguito, nella cittadina della Val di Vara. L’amico storico Sandro Antonini mi ha svelato la sua identità: «Del Gaudio era uno sfollato di Sestri Levante, cattolico, dal rigore morale ineccepibile. Il secondo più votato, con tre voti, Vittorio Ghiorzi, era anch’egli sestrese, comunista di fede incorruttibile» [18].

La discussione proseguì su come affrontare i problemi alimentari. I contadini dovevano dare il superfluo senza consegnarlo agli ammassi, per poter assegnare a ciascun abitante 10 chilogrammi di grano al mese. Bisognava inoltre controllare la macellazione, per poter assegnare un ettogrammo di lardo per persona al mese. Mentre per il sale, diventato merce rara, si decise di chiedere alla Spezia. Nel pomeriggio si tenne la riunione con le insegnanti ricordata da “Leone” e fu «stabilita la riapertura delle scuole per lunedì 27 novembre» [19].

L’esperimento democratico della “Repubblica del Vara” non avrà vita lunga. Stavano per arrivare i grandi rastrellamenti del gennaio 1945. Ma già il 24 dicembre “Richetto” scriveva che occorreva fosse «formata nuovamente, sotto il nostro controllo, la Giunta Comunale, che naturalmente sarà eletta dal popolo e ne godrà la fiducia» [20]. Evidentemente qualcosa non aveva funzionato.

Poi verrà il peggio. A inizio gennaio la Coduri subirà un devastante sbandamento, il peggiore della sua storia. Sarà così anche per la Centocroci: nel rastrellamento del 20 gennaio la brigata avrà oltre cinquanta congelati e cento partigiani catturati, tra cui “Richetto”. Non solo: ci sarà una spaccatura irrimediabile tra “Richetto”, quando riuscirà a fuggire, e i garibaldini, che avranno il sostegno del comando della IV Zona. La scissione porterà “Richetto” nel Parmense, mentre in Val di Vara continuerà a operare la Centocroci garibaldina.

Ma la “Repubblica del Vara” lasciò comunque un segno. I partigiani, pur schiacciati dall’emergenza, avevano provato a pensare il futuro. Va certamente evitata ogni retorica celebrativa. Le donne non votavano. Non c’era il fenomeno della spartizione partitica, è vero, ma il ricorso al notabilato non mancava: Rolandelli fu indubbiamente un “volontario della libertà”, ma era stato podestà ancora nel 1944. Poi sarà il sindaco di Varese Ligure nominato dal CLN alla Liberazione: però si dimise presto anche in polemica con i partigiani [21]. E tuttavia si percepisce nelle cronache di quei giorni la carica spontanea dei valori civili del movimento resistenziale, la voglia di partecipare, l’aspirazione a una nuova società.

Fu una prima “presa di parola”, espressione del desiderio di autogoverno popolare. Avvenne in una realtà contadina, profondamente cattolica: l’ispirazione cattolica seppe andare oltre un certo bigottismo conservatore e contro la retorica ufficiale del tempo e si saldò, sul piano umano ed etico, alla lotta per la Liberazione e alla Resistenza. In quella fase i partigiani comunisti – come “Leone” e Benedetto” – entrarono in una certa sintonia con i contadini cattolici. In seguito sarà più difficile. Chissà, forse da entrambi i lati si sentì istintivamente che il socialismo aveva, nel suo nucleo più puro e autentico, qualcosa di profondamente affine al cristianesimo. Era il pensare alla dimensione collettiva: la vita intesa come cammino non solo individuale ma anche per gli altri e con gli altri. Fu il grande sogno di quell’epoca.

Ha ragione Mirco Carrattieri quando, a proposito di una delle “Repubbliche”, quella dell’Ossola, scrive: «[…] intuizioni, più che progetti; idee che si rivelano per molti aspetti illusorie» [22].

Ma fa bene, subito dopo, a citare il grande giurista Giuliano Vassalli: «Forse proprio in questo divario fortissimo fra le aspirazioni e il reale sta uno degli aspetti della grandezza di quegli uomini, consapevoli del fatto che l’altezza dell’impegno e del compito non poteva conoscere, sino a che ne esistessero le condizioni, né soste né limiti» [23].

E comunque non finì come volevano i fascisti. I varesini si ricordarono ancora dei partigiani. Due mesi dopo la Liberazione invitarono la Coduri per festeggiarla in riconoscenza della esemplare condotta morale prima ancora che militare. Così raccontò “Leone”: «La Coduri attesa alle porte della città dalla banda cittadina ha sfilato lungo le vie sotto una pioggia commovente di petali di rose lanciate da tutte le finestre in omaggio alle forze partigiane» [24].

Ringrazio gli archivi pubblici e privati da cui provengono le fotografie di questo articolo e il fotografo Enrico Amici per averle elaborate.

Giorgio Pagano, storico, copresidente del Comitato Unitario della Resistenza della Spezia in rappresentanza dell’Anpi, sindaco della città di La Spezia dal 1997 al 2007, ultimo suo libro

“Tra utopia e realismo. Appunti sul Sessantotto”, Edizioni ETS, 2024

NOTE

[1] Sulla nascita dei gruppi Beretta e Centocroci si vedano: L. Canessa, La strada era tortuosa, AVA, Genova 1947; Cronistoria della Brigata partigiana “Centocroci”, a cura di G. Mongatti, Istituto Storico della Resistenza, La Spezia 1967; G. Vietti, L’Alta Val Taro nella Resistenza, ANPI, Parma 1980; C. Del Maestro, Centocroci per la Resistenza, Associazione Partigiani Centocroci, Varese Ligure (SP) 1982; La Brigata Garibaldina Cento Croci Storia e testimonianze, a cura di G. Ricci, V. Antoni e dei protagonisti, Edizioni Giacché, La Spezia 1997; Compendio storico dell’attività della Divisione Cisa Brigate Beretta dalla costituzione alla smobilitazione, in AILSREC, Fondo Gimelli 2, b. 8, f. 4; e in AISRPR, Lotta di Liberazione, b. DI f. CI.

[2] Si veda: G. Pagano, L’epopea eroica delle Zone Libere delle Valli del Taro e del Ceno, «Patria Indipendente», 17 dicembre 2024.

[3] AILSREC, Fondo AM, b. 26, f. 11.

[4] C. Del Maestro, Centocroci per la Resistenza, cit., p. 94

[5] Ivi, p. 97.

[6] L. Canessa, La strada era tortuosa, cit., p. 35.

[7] AILSREC, Fondo AM, b. 26, f. 11.

[8] Si vedano: A. Berti-M. Tasso, Storia della divisione garibaldina «Coduri», Seriarte, Genova 1982; S. Antonini, Brigata Coduri. La storia. Le voci, Internos, Chiavari (GE) 2015.

[9] A. Berti-M. Tasso, Storia della divisione garibaldina «Coduri», cit., p. 35.

[10] Migliorini si fermò per qualche mese nella Coduri; nel marzo del 1945 fu inviato dal PCI come ispettore nella Federazione della Spezia.

[11] S. Antonini, Brigata Coduri. La storia. Le voci, cit., p. 33. L’autore cita una testimonianza a lui rilasciata da Italo Giusso “Pampurio”.

[12] A. Berti-M. Tasso, Storia della divisione garibaldina «Coduri», cit., p. 34.

[13] Ringrazio Donatella Chiapponi, collaboratrice dell’ILSREC, per il prezioso supporto nella ricerca delle fonti.

[14] B. Monti, Come è nata la Repubblica del Vara, 25 aprile 1955, AILSREC, Fondo Bartolozzi Coduri, b. 1, f. 1. Il testo fu pubblicato con lo stesso titolo in «RL Notiziario sulla Resistenza in Liguria», La Resistenza in Liguria, numero speciale, marzo 1974, supplemento al n. 3. Il testo precedente, senza data, da cui il testo del 1955 è tratto è Testimonianza del Commissario Leone (Bruno Monti) – Riassunto storico della Divisione Coduri, AILSREC, Fondo Bartolozzi Coduri, b. 1, f. 1. Il partigiano della Centocroci Bertieri, citato da Monti, è Giovanni Bertieri “Nello”, spezzino, residente a Sarzana, nella Centocroci dal 15 marzo 1944. Nato nel 1892, era uno sfollato, collaboratore e finanziatore dei partigiani.

[15] Si veda: ASSP, Archivio Storico Comune di Varese Ligure, Cat. 1 Amministrazione, 12, 1942-1944. Le dimissioni di Rolandelli e l’atto di nomina di Lapone non sono conservati.

[16] A. Berti-M. Tasso, Storia della divisione garibaldina «Coduri», cit., pp. 346-347.

[17] Verbale della prima riunione dei rappresentanti delle frazioni di Varese Ligure, AILSREC, Fondo AM, b. 5, f. 19. Il verbale è pubblicato in A. Berti-M. Tasso, Storia della divisione garibaldina «Coduri», cit., pp. 245-247 ed è citato da S. Antonini, Brigata Coduri. La storia. Le voci, cit., pp. 103-104.

[18] S. Antonini all’autore, 18 gennaio 2025.

[19] Brigata Coduri – Relazione sull’esito di una prima riunione a Varese L. dei segretari di villaggio – senza data, AILSREC, Fondo Gimelli 2, b. 19, f. 4; anche in Fondo AM, b. 5, f. 19.

[20] AILSREC, Fondo AM, b. 26, f. 11.

[21] Sindaco e Giunta comunale di Varese Ligure, AILSREC, CLN, b. 262, f. 2; ASSP, Archivio Storico Comune di Varese Ligure, Cat. 1 Amministrazione, 12, 1942-1944.

[22] M. Carrattieri, La Repubblica dell’Ossola come premessa della democrazia repubblicana, in M. Carrattieri-L. Zanotta, Agli albori della democrazia: la Repubblica dell’Ossola, Biblion, Milano 2022, p. 99.

[23] Ibidem. La citazione è tratta da Ne valeva la pena. Dalla “Repubblica” dell’Ossola alla Costituzione repubblicana, a cura di A. Aniasi, M&B publishing, Milano 1997, p. 158.

[24] B. Monti, Come è nata la Repubblica del Vara, cit.

Pubblicato venerdì 11 Luglio 2025

Stampato il 31/01/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/la-straordinaria-storia-della-repubblica-partigiana-del-vara/