È giusto che le Quattro giornate di Napoli, 77 anni dopo, siano ricordate per il grande valore civile e politico che rappresentano nella costruzione di una memoria storica, spesso avvolta dalle nebbie della superficialità o da immagini abbastanza oleografiche. Ma non bisogna dimenticare, tuttavia, i giorni terribili di fine settembre 1943 vissuti anche dalle cittadine e dalle popolazioni limitrofe al capoluogo campano.

È giusto che le Quattro giornate di Napoli, 77 anni dopo, siano ricordate per il grande valore civile e politico che rappresentano nella costruzione di una memoria storica, spesso avvolta dalle nebbie della superficialità o da immagini abbastanza oleografiche. Ma non bisogna dimenticare, tuttavia, i giorni terribili di fine settembre 1943 vissuti anche dalle cittadine e dalle popolazioni limitrofe al capoluogo campano.

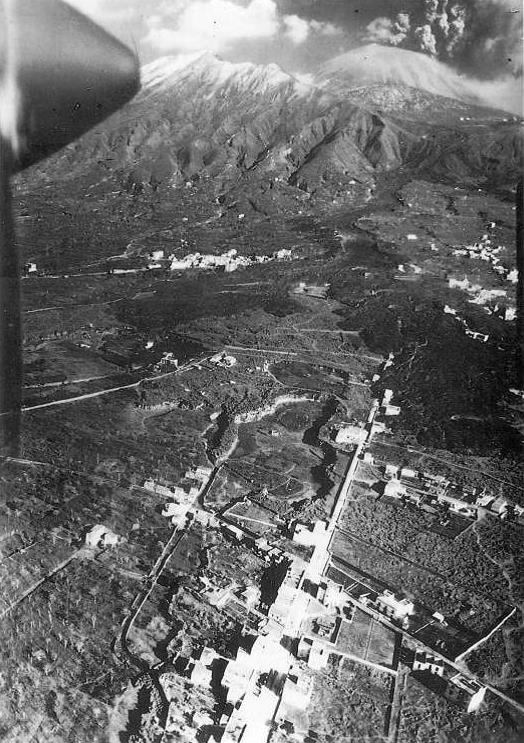

A battere la ritirata, a ridosso della città di Napoli, infatti, verso il vesuviano interno, che già aveva dovuto sopportare le tempeste di fuoco dei cacciabombardieri americani o inglesi con conseguenti lutti (per esempio, 34 morti a Ottaviano, 82 a S. Giuseppe Vesuviano, 47 morti a Palma e molte altre vittime in altri posti) e distruzioni di immobili, c’erano i tedeschi della Division Hermann Goering.

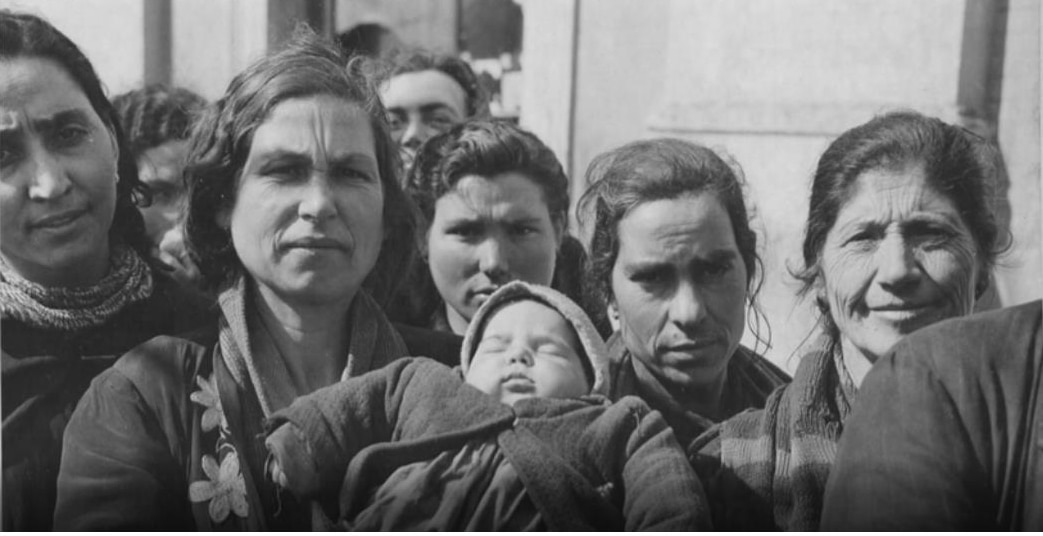

Quei paesi, che avevano combattuto – per stenti, violenze e privazioni – una guerra senza armi, avevano la maggior parte dei loro uomini lontano da casa, perché erano andati al fronte, perché erano stati fatti prigionieri, perché molti avevano infoltito le file dei partigiani, perché avevano vissuto l’8 settembre come una tragedia nazionale. E pure, in quegli stessi paesi, erano arrivati molti sfollati napoletani, che tentavano di trovare un ricovero dai colpi della guerra o dai rastrellamenti, che stavano avviando gli sfortunati uomini al campo di transito di Sparanise, prima del loro trasferimento nei campi polacchi o tedeschi.

Quei paesi, che avevano combattuto – per stenti, violenze e privazioni – una guerra senza armi, avevano la maggior parte dei loro uomini lontano da casa, perché erano andati al fronte, perché erano stati fatti prigionieri, perché molti avevano infoltito le file dei partigiani, perché avevano vissuto l’8 settembre come una tragedia nazionale. E pure, in quegli stessi paesi, erano arrivati molti sfollati napoletani, che tentavano di trovare un ricovero dai colpi della guerra o dai rastrellamenti, che stavano avviando gli sfortunati uomini al campo di transito di Sparanise, prima del loro trasferimento nei campi polacchi o tedeschi.

Ed in quegli stessi paesi la Division Goering stava sfogando tutta la propria rabbia di un esercito tradito, minando strade, incendiando palazzi, razziando case ed animali, uccidendo innocenti civili.

A Somma Vesuviana, il 1° ottobre 1943, caddero tre civili; tra le abitazioni date al fuoco ci fu anche quella della famiglia di Gaetano Arfè, che, era solito raccontare dell’oltraggio subìto dai suoi libri in quella occasione. A Sant’Anastasia – dove finivano anche le corse della Circumvesuviana, perché la linea tra Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano era stata minata – una batteria tedesca da Ponte di Ferro sparò verso la Chiesa di Santa Maria la Nova e procurò otto vittime civili. Altre dieci vittime ci furono a San Paolo Belsito (che aveva già subito la scandalosa distruzione del Grande Archivio), a Nola (città in cui furono perpetrate rappresaglie anche contro i militari ed in cui fu distrutto anche un imponente patrimonio immobiliare) e molte ancora ci furono a Terzigno, San Giuseppe Vesuviano ed in tutti gli altri territori in cui passavano o erano appena passati i soldati in ritirata della divisione Hermann Goering.

Si potrebbe, ovviamente, continuare con nomi di località e di vittime all’infinito, perché nessun paese della provincia di Napoli fu escluso dalla ferocia nazista e dall’aver dovuto scrivere un lungo elenco di vittime civili, per rappresaglia, per odio, per rivalsa, per il gusto di uccidere per mano tedesca. In questo caso si potrebbe rischiare, però, di incorrere in una narrazione di eventi, oggi, giudicati campanilistici o di trasmettere un’inutile tabella di celebrazione di cittadini, noti o meno noti, nella stretta cerchia paesana.

È in casi come questi – ma non solo – che la cosiddetta storia locale assume una valenza aristocratica nello studio del territorio, perché fortemente connessa alla vita quotidiana di un territorio, alle sofferenze, ai sentimenti ed alle sensibilità di donne e uomini, che ne hanno sostenuto il cammino con atteggiamenti, partecipazioni, scelte dalle più umili alle più alte quale l’estremo sacrificio della vita. In ogni scuola, in ogni associazione culturale, in ogni circolo politico bisognerebbe lavorare sull’assunto che ciascuno è la somma di un passato che si porta dietro. E siccome, specie quella del Novecento, è storia autobiografica, sarebbe auspicabile che le azioni ed i nomi di coloro che hanno segnato momenti drammatici ma significativi della “nostra” storia non fossero esclusi dai processi di conoscenza e fossero parte indelebile della nostra memoria.

Così, accanto ai nomi di quanti, col loro sacrificio, resero possibile la liberazione della prima città italiana, Napoli, dall’orda nazifascista, deve costituire un dovere di civiltà conoscere e/o ricostruire le vite e i perché della morte di persone come, per esempio, Luisa Granato (caduta, a Somma Vesuviana, per la sola colpa di voler rientrare in casa per prendere un pezzo di pane per la figlia), Enrico Forzati (tenente di complemento, caduto a Nola sotto i colpi del plotone di esecuzione tedesca, dopo essersi “offerto” di prendere il posto di un suo compagno d’arme), Filomena Gerundo e Gaetana Strazzella (originarie di Vallata ma fucilate a Terzigno, perché sorprese ad ascoltare Radio Londra), Giuseppe Riccio (mutilato della prima guerra mondiale, fucilato per rappresaglia a San Paolo Belsito), Catello Esposito (vittima di una cannonata a Marigliano), Maria Franza (di Poggiomarino, morta perché colpevole dell’abbaio di un cane al passaggio dei tedeschi). Tutti nomi, insieme ad infiniti altri (non menzionati solo per spazio), di cui, spesso, si conserva, purtroppo, solo un ricordo nella ristretta cerchia familiare. Ed, invece, meritevoli di essere pienamente inseriti nel processo di identità e di storia dei vari territori, della loro conoscenza, della loro peculiarità nella costruzione di una rete di comunità.

Così, accanto ai nomi di quanti, col loro sacrificio, resero possibile la liberazione della prima città italiana, Napoli, dall’orda nazifascista, deve costituire un dovere di civiltà conoscere e/o ricostruire le vite e i perché della morte di persone come, per esempio, Luisa Granato (caduta, a Somma Vesuviana, per la sola colpa di voler rientrare in casa per prendere un pezzo di pane per la figlia), Enrico Forzati (tenente di complemento, caduto a Nola sotto i colpi del plotone di esecuzione tedesca, dopo essersi “offerto” di prendere il posto di un suo compagno d’arme), Filomena Gerundo e Gaetana Strazzella (originarie di Vallata ma fucilate a Terzigno, perché sorprese ad ascoltare Radio Londra), Giuseppe Riccio (mutilato della prima guerra mondiale, fucilato per rappresaglia a San Paolo Belsito), Catello Esposito (vittima di una cannonata a Marigliano), Maria Franza (di Poggiomarino, morta perché colpevole dell’abbaio di un cane al passaggio dei tedeschi). Tutti nomi, insieme ad infiniti altri (non menzionati solo per spazio), di cui, spesso, si conserva, purtroppo, solo un ricordo nella ristretta cerchia familiare. Ed, invece, meritevoli di essere pienamente inseriti nel processo di identità e di storia dei vari territori, della loro conoscenza, della loro peculiarità nella costruzione di una rete di comunità.

Ciro Raia, responsabile cultura del comitato provinciale Anpi Napoli

Pubblicato domenica 27 Settembre 2020

Stampato il 18/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/le-stragi-tedesche-alle-falde-del-vesuvio/