Con ogni avvio d’anno scolastico le riflessioni sono di routine, ma quest’anno davanti alle varie scelte del governo gli interrogativi appaiono decisamente giustificati. Le linee guida per l’insegnamento sembrano infatti influenzate soprattutto da ragioni ideologiche: per il ministro Valditara e i suoi collaboratori lo studio della storia andrebbe declinato in forme di autoesaltazione nazionale e occidentale. Abbiamo assistito addirittura a interventi a gamba tesa contro alcuni manuali, esemplare il caso di Greppi: lo storico cura un ottimo manuale, Trame del tempo, che a inizio estate è stato preso di mira dal governo e segnalato dal Mim (ministero dell’Istruzione e del Merito) e all’Aie (l’Associazione italiana editori) per accertamenti, dato che nei capitoli dedicati all’oggi si dà conto dei legami mai rinnegati dall’attuale maggioranza di governo con il (neo)fascismo.

E poi c’è il piano economico a preoccupare per le sorti dell’istruzione in Italia. Fra cattedre scoperte, precariato, e numeri di organico insufficienti, l’inizio della scuola non dà a tutti i ragazzi garanzie di una scuola attenta e pronta ai loro bisogni. Gli annunci del ministero sembrano contraddetti dai fatti. Viale Trastevere si vanta delle 48.504 immissioni annunciate: di per sé insufficienti, in realtà si riducono a 28.622, perché 13.860 sono solo su sostegno (ruolo importantissimo, ma su cui non si regge il sistema formativo del suo complesso strutturale), e 6.022 di docenti di religione, col ministro contento dei numeri mai visti prima su cattedre di Irc (tanto per far capire la sua idea di scuola, non fosse chiara dai rinnovati studi biblici proposti). A Rimini, in occasione dell’annuale meeting di Comunione e Liberazione, poi Valditara ha detto: «Penso che l’Italia spenda di più della Germania per l’istruzione». La nota attenzione d’oltralpe per l’istruzione smentisce a priori quest’ipotesi, e un ministro dovrebbe conoscere i dati. La realtà lo smentisce inesorabilmente, dato che il nostro Paese risulta alle ultime posizioni in Europa per spesa sull’istruzione.

E c’è una convergenza critica tra piano economico e libri di testo. Il sistema per l’acquisto dei libri di testo è fermo a meccanismi ormai inadeguati che pongono ostacoli a famiglie e docenti. E la politica non fa nulla per intervenire. Chi da anni si batte ai tavoli ministeriali per riconoscere ai libri di testo e alla loro tutela – come strumenti centrali nell’azione educativa – è l’Anarpe (l’Associazione degli operatori editoriali scolastici), purtroppo inascoltata. Abbiamo parlato con la vicepresidente nazionale, e presidente della sezione bresciana, Chiara Proietti, che ha risposto ad alcune domande in modo concordato con tutta l’associazione.

Quali difficoltà si incontrano per l’acquisto dei libri di scuola?

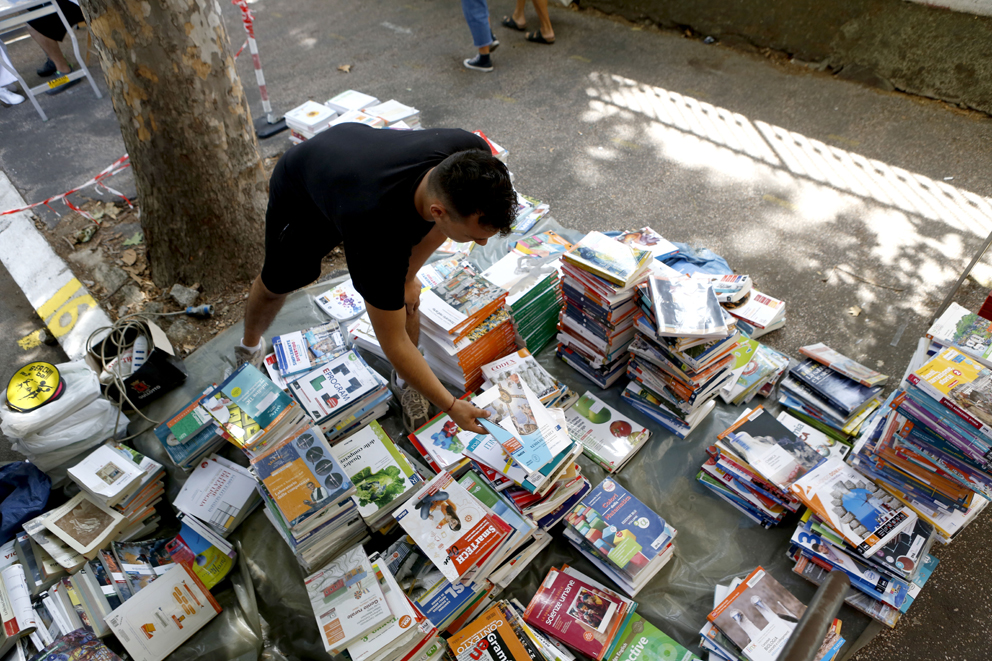

Ogni settembre, con l’inizio delle lezioni, riemerge puntualmente la stessa questione: il tetto di spesa per i libri di testo. Una misura nata per favorire l’equità e alleggerire il peso economico sulle famiglie, ma che oggi rischia di trasformarsi in un boomerang, limitando la qualità dell’istruzione e impoverendo la scuola.

Quali sono gli effetti concreti dei tetti di spesa, che impatto hanno nelle scelte dei docenti e nell’offerta che ricevono i ragazzi?

Quali sono gli effetti concreti dei tetti di spesa, che impatto hanno nelle scelte dei docenti e nell’offerta che ricevono i ragazzi?

Troppi insegnanti si trovano costretti a rinunciare a manuali completi, scientificamente solidi, arricchiti da strumenti digitali e risorse multimediali, solo perché superano i limiti imposti dalla normativa. Così, anziché scegliere ciò che serve davvero, ci si deve accontentare di volumi più economici, ma spesso più poveri di contenuti. Il risultato? Studenti che studiano con materiali inadeguati, docenti costretti a lavorare con strumenti che non rispondono alle sfide di una scuola moderna.

Oggi, nel mondo dell’informazione digitale immediata, però, si potrebbe pensare che alla fin fine i libri scolastici non incidano più di tanto sul percorso formativo. Cosa rispondete al riguardo?

Oggi, nel mondo dell’informazione digitale immediata, però, si potrebbe pensare che alla fin fine i libri scolastici non incidano più di tanto sul percorso formativo. Cosa rispondete al riguardo?

Non dimentichiamo che il libro di testo di oggi non è più un semplice fascicolo di carta stampata. È un ecosistema complesso, specie quando gli autori vi spendono energie per creare uno strumento di qualità, approfondito e pensato per una didattica seria: versione digitale, piattaforme online, esercizi interattivi, aggiornamenti costanti. Tutto questo ha un costo inevitabile, che le case editrici faticano a sostenere se il prezzo resta vincolato a parametri pensati decenni fa, in un mondo radicalmente diverso da quello attuale.

Ci sono alcuni interventi delle Regioni e dei Comuni a sostegno delle famiglie. Non sono sufficienti per intervenire nei casi di difficoltà?

È vero, esistono contributi pubblici per le famiglie con redditi bassi, ed è giusto che si intervenga a sostegno degli studenti più fragili. Ma questa misura, pur fondamentale, non basta, inoltre varia da territorio a territorio: non si tratta solo di rendere i libri accessibili, ma di garantire che ciò a cui si ha accesso sia davvero all’altezza della formazione che i nostri ragazzi meritano. Qui sta il nodo centrale: la cultura non può essere trattata come una spesa da contenere, bensì come un investimento da valorizzare. Un Paese che investe nella qualità dell’istruzione semina progresso, crescita economica, coesione sociale. Un Paese che risparmia sull’istruzione, al contrario, condanna se stesso a un futuro di arretratezza e marginalità.

Insomma, coi sussidi sembra che ci siano interventi, ma di superficie, mentre il problema vero rimane, anche perché la natura attuale dei tetti di spesa impedisce tante volte a monte, alle scuole e ai docenti, di chiedere l’adozione di libri necessari e di qualità.

Ecco perché serve una scelta politica coraggiosa: rivedere i tetti di spesa, aggiornarli, adattarli alle esigenze di una scuola che cambia. Consentire a docenti e studenti di avere strumenti completi e moderni non è un privilegio, ma un diritto. Non è un lusso, ma una necessità. Perché risparmiare sulla scuola significa, in ultima analisi, risparmiare sul futuro stesso del Paese.

***

Insomma, l’atteggiamento del governo ignora volontariamente la realtà del problema, più attento a riscrivere la storia a suo uso e consumo. Nei fatti non si riesce mai a far rientrare tutti i libri nella cifra prevista, perché i tetti di spesa non vengono aggiornati in base all’inflazione (ma d’altronde, questo governo fa orecchie da mercante su tutta la situazione economica del Paese, e continua a raccontare un quadro che non corrisponde a ciò che la gente vede e vive tutti i giorni).

Parlando con i docenti delle scuole emerge un quadro preoccupante: riunioni di dipartimento e collegi docenti si arrovellano per far quadrare i conti, e alla fine a qualcuno vengono imposte rinunce: nei licei classici, per favorire i testi di materie letterarie, si va a tagliare su quelli di ambito scientifico; negli istituti tecnici, per favorire le discipline d’indirizzo, si va a tagliare su storia e letteratura. E al dunque, si aggrava solo la disparità di formazione, ostacolando l’accesso a un’istruzione di qualità in condizioni uguali per tutti, perché la storia è importante per chi studia Platone e Ovidio tanto quanto per chi si occupa di meccanica e automazione, così come una consapevolezza solida di base in ambito scientifico è fondamentale per ogni cittadino, anche se si dedica allo studio dei versi.

Soprattutto, occorrono politiche di intervento e sostegno – anzi potenziamento – nel settore della cultura, con più fondi per l’editoria, anche in modo da contenere i prezzi senza ridurre la qualità dei prodotti. Se l’immobilismo è di lunga data, va detto che con il governo del merito continuiamo a non vedere nulla di tutto ciò, a fronte di roboanti proclami che toccano però solo questioni identitarie, in un incalzante attacco a libri e professori non graditi, mentre si mina l’esistenza stessa del lavoro culturale privandolo di sostegno economico.

Pubblicato martedì 23 Settembre 2025

Stampato il 14/02/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/scuola-2025-2026-poche-risorse-e-tanta-ideologia-e-i-libri-di-testo-costano-sempre-di-piu/