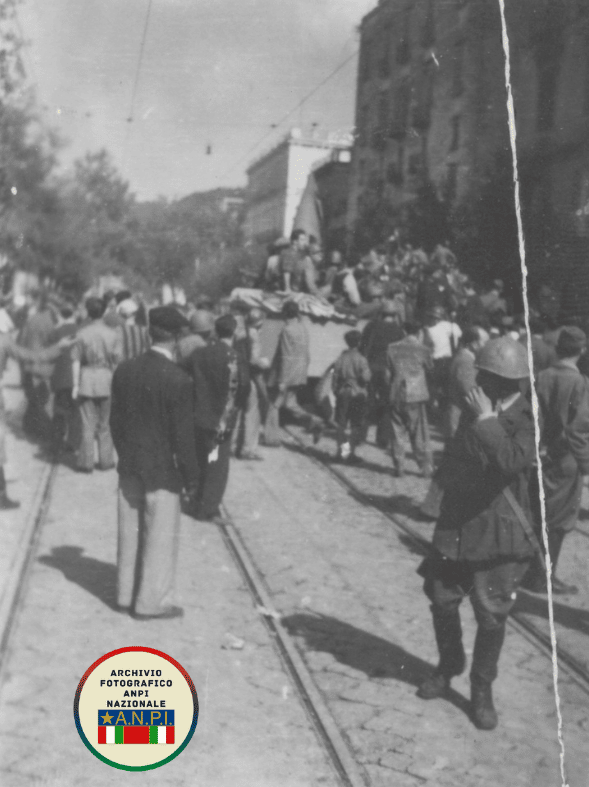

Le Quattro giornate di Napoli rappresentano uno dei moti resistenziali più noti dell’Italia meridionale, avvenimento epico che alla fine del settembre 1943, fra il 27 e il 30, fece esplodere il grande rancore della popolazione partenopea nei confronti del regime fascista e dell’occupazione nazista. A guerra finita, quelle giornate diedero a Napoli il primato della prima grande città italiana a essersi liberata con le proprie forze dal giogo tedesco: Medaglia d’Oro al Valor Militare. In realtà, già prima di quelle storiche giornate, fu intensa l’opposizione alla dittatura fascista nel capoluogo campano, dove oltre due decenni prima, il 24 ottobre 1922, Mussolini aveva annunciato la marcia su Roma. Varie fonti storiche attestano che non ci fu una città italiana a subire più bombardamenti di Napoli, che seppe però reagire perché, come osserva Anna Maria Ortese, “Napoli era città sterminata, godeva anche d’infinite risorse nella sua grazia naturale, nel suo vivere pieno di radici”.

Durante la Seconda guerra mondiale, quello napoletano era il principale porto italiano per le rotte verso l’Africa. La città ospitava anche uno dei principali centri industriali del nostro Paese ed era snodo ferroviario delle vie di comunicazione fra il Sud e il resto del territorio nazionale. Questo ruolo strategico crebbe ulteriormente nel 1943, quando Napoli fu la prima grande città a ospitare gli angloamericani nella loro risalita lungo la Penisola, durante e dopo lo sbarco di Salerno. Relativamente ai bombardamenti, la loro sanguinosa serie fu aperta dai francesi, con quattro attacchi aerei fra il 10 e il 15 giugno 1940. Il primo bombardamento aereo inglese a Napoli, invece, si registrò il 1 novembre 1940, dalle 4:20 e le 6:10 del mattino.

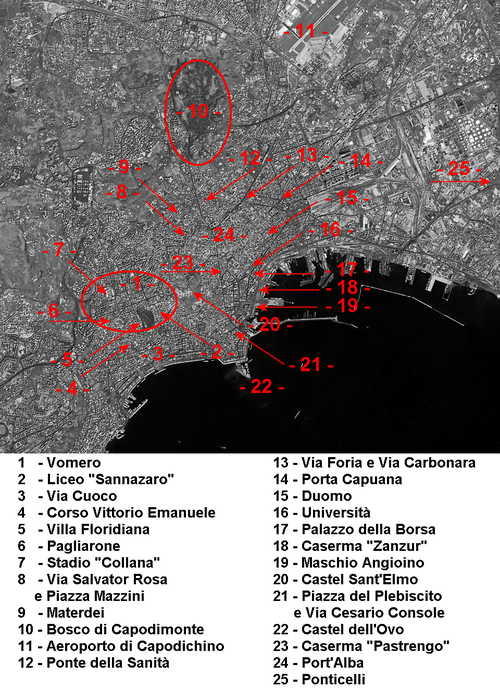

Con i successivi bombardamenti, gli obiettivi si concentrarono essenzialmente sul porto e le navi, sulla zona industriale orientale, quindi sui Granili e San Giovanni a Teduccio e, a ovest su Bagnoli e Pozzuoli. È anche da notare che in questo periodo la città non era assolutamente attrezzata per resistere ad attacchi di questo genere: mancavano i rifugi e le uniche attività di contraerea erano quelle dei cannoni delle navi che occasionalmente si trovavano nel porto. L’incursione seguente si ebbe la sera dell’8 gennaio 1941 e durò circa tre ore producendo danni, oltre che nella zona portuale, anche fra corso Lucci e Borgo Loreto. Poi, dal 9 e l’11 novembre, i maggiori bersagli furono la stazione ferroviaria centrale, il porto e le principali fabbriche. Un altro raid, il 18 novembre, provocò molte vittime civili per il crollo di un palazzo su un rifugio in piazza Concordia.

Nel corso del 1942 la storia napoletana ricorda sei incursioni aeree e nel periodo conclusivo dell’anno, mentre si registrava un deciso cambio di strategia nella guerra aerea alleata. Si passò dal bombardamento strategico, destinato principalmente agli obiettivi militari, alle bombe sulle infrastrutture e sugli impianti industriali e ai bombardamenti a tappeto, messi in atto con bombardieri pesanti, distribuiti pressoché uniformemente su tutta la città e con molte vittime civili, anche con lo scopo di fiaccare il morale della popolazione, indurla all’esasperazione e possibilmente alla rivolta. Ai bombardieri inglesi cominciarono, quindi, ad affiancarsi le forze aeree statunitensi e le incursioni divennero anche diurne. Il 4 dicembre 1942 si registrò per mano degli inglesi il primo bombardamento sulla città in collaborazione con gli aerei americani.

In questa occasione, furono colpiti tre incrociatori nel porto, ma anche case, chiese, ospedali, uffici; tra gli altri fu colpito il palazzo delle Poste, via Monteoliveto e la zona di Porta Nolana. Pochi giorni dopo, in un nuovo attacco fu completamente distrutto l’ospedale Loreto. Secondo fonti americane, solo con questo attacco si registrarono circa 900 morti. A partire dall’11 gennaio 1943, i bombardamenti divennero giornalieri e la loro frequenza cominciò lentamente a diradarsi solo dopo il 30 maggio, cioè 5 mesi dopo. In genere dopo il bombardamento, gli aerei scendevano a bassa quota per mitragliare la popolazione inerme che fuggiva nelle strade. Il 21 febbraio 1944 con un’incursione ricordata come la “strage di via Duomo”, fu devastata tutta la zona del Decumano maggiore, mentre nel mese di marzo vennero colpite le zone del Carmine, di via Pignasecca, piazza Cavour e Capodimonte.

In questa occasione, furono colpiti tre incrociatori nel porto, ma anche case, chiese, ospedali, uffici; tra gli altri fu colpito il palazzo delle Poste, via Monteoliveto e la zona di Porta Nolana. Pochi giorni dopo, in un nuovo attacco fu completamente distrutto l’ospedale Loreto. Secondo fonti americane, solo con questo attacco si registrarono circa 900 morti. A partire dall’11 gennaio 1943, i bombardamenti divennero giornalieri e la loro frequenza cominciò lentamente a diradarsi solo dopo il 30 maggio, cioè 5 mesi dopo. In genere dopo il bombardamento, gli aerei scendevano a bassa quota per mitragliare la popolazione inerme che fuggiva nelle strade. Il 21 febbraio 1944 con un’incursione ricordata come la “strage di via Duomo”, fu devastata tutta la zona del Decumano maggiore, mentre nel mese di marzo vennero colpite le zone del Carmine, di via Pignasecca, piazza Cavour e Capodimonte.

Nello stesso periodo, il 28 marzo, si registrò l’esplosione della motonave Caterina Costa, che da sola provocò oltre 600 morti e 3.000 feriti. Nel mese di aprile vennero colpite le zone di Capodimonte, corso Garibaldi, via De Pretis, via Medina, Piazza Amedeo, Parco Margherita, via Morghen. Successivamente, il 4 agosto, fu bombardata e distrutta la chiesa conventuale di Santa Chiara, monumento simbolo della città. Ci fu un prima e un dopo quel giorno d’estate. Saturi di orrore, desiderosi di speranza, parchi nelle illusioni, ansiosi di rivivere, quando i napoletani ripresero a produrre musica consegnarono al successo una canzone che a quel prima e a quel dopo era ispirata: “Munasterio e Santa Chiara”.

Le parole di Michele Galdieri e la melodia di Alberto Barberis raccontano di chi, in un’angosciosa lontananza, sentiva dire quanto la guerra avesse cambiato la città e temeva perciò di tornarci. Più che la devastazione materiale spaventava il cambiamento d’indole tra la Napoli “comm’era” e “comm’è”: “Tutt’a ricchezza ‘e Napule… era… ‘o core! / Dice… ch’a perzo pure chillu là!”. Emblema del disfacimento morale fu la dilagante prostituzione per sussistenza o per sfrenato vitalismo dopo la tragedia, sicché “‘na femmena nnucente – dice ‘a ggente / nun c’è cchiù”.

Le parole di Michele Galdieri e la melodia di Alberto Barberis raccontano di chi, in un’angosciosa lontananza, sentiva dire quanto la guerra avesse cambiato la città e temeva perciò di tornarci. Più che la devastazione materiale spaventava il cambiamento d’indole tra la Napoli “comm’era” e “comm’è”: “Tutt’a ricchezza ‘e Napule… era… ‘o core! / Dice… ch’a perzo pure chillu là!”. Emblema del disfacimento morale fu la dilagante prostituzione per sussistenza o per sfrenato vitalismo dopo la tragedia, sicché “‘na femmena nnucente – dice ‘a ggente / nun c’è cchiù”.

Non si deve neppure dimenticare che l’antifascismo era un sentimento ben consolidato in città. Durante la dittatura, infatti, furono numerosi gli antifascisti campani che si erano opposti al regime nelle fabbriche, nei tribunali, nelle scuole e nelle università, subendo la repressione fascista. Relativamente al Foro partenopeo occorre ricordare come nel marzo 1933, nel processo intentato contro 150 confinati politici, si era costituito un collegio di difesa formato da avvocati antifascisti di diverso orientamento politico, composto da Claudio Ferri, Francesco Manfredi, Pietro Di Lauro, Vincenzo La Rocca, Antonio De Ambrosio e Mario Palermo.

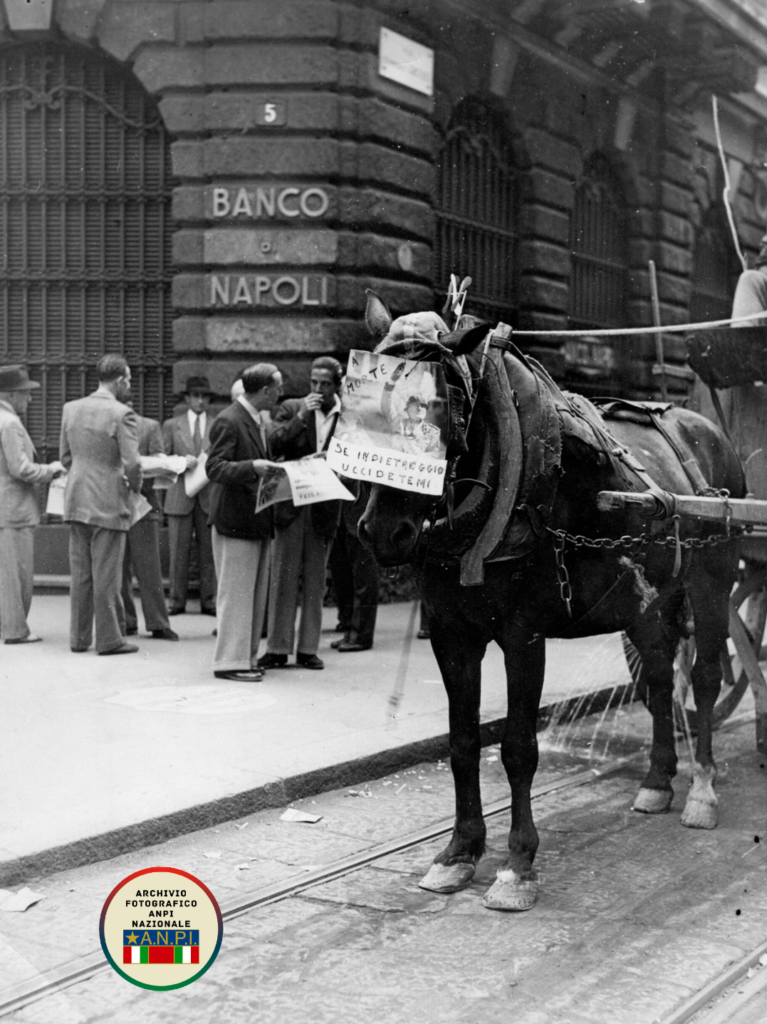

Nei luoghi di lavoro l’opposizione al fascismo si era mostrata fin da subito con la diffusione di giornali, manifesti e volantini. Grazie a questo, a Napoli, il Partito Comunista, attraverso un’intensa attività clandestina, riuscì a costruire saldi rapporti e collegamenti con la classe operaia e dopo il 25 luglio 1943 molti militanti comunisti, tornati dal carcere o dal confino, si aggregarono alla Resistenza.

Un ruolo importante ebbe il comitato antifascista fondato da Pasquale Schiano e trasformato più tardi in Centro Meridionale del Partito d’Azione. Aggregazioni di opposizione al regime erano, inoltre, sorte intorno ad alcuni personaggi di formazione cattolica, liberale e democratica, come Ugo Rodinò, Mario Florio, Claudio Ferri, Pietro Di Lauro che, pur partendo da posizioni e idealità diverse, seppero unirsi intorno ai valori della libertà e della democrazia.

Nel mondo della cultura l’opposizione alla dittatura si registrò attraverso l’impegno di pensatori di primo piano che divennero noti anche a livello nazionale. Anche nelle università, alcuni docenti non si piegarono mai alle minacce e alle lusinghe, offrendo un nobile esempio di dignità intellettuale e di coerenza morale. Ricordiamo per tutti il professore Adolfo Omodeo che, dopo la Liberazione, fu il primo rettore dell’Università di Napoli. Era questo lo scenario in cui si inserirono le Quattro giornate di Napoli che, quindi, non furono qualcosa di improvvisato o di estemporaneo. La città era ridotta in macerie e alla fame, i napoletani erano costretti a vivere per lo più nei ricoveri. Era chiara la percezione dell’incapacità del regime di proteggere la popolazione, finendo con l’allentare progressivamente il consenso, pur precedentemente dimostrato, al fascismo.

Il distacco della popolazione dal regime e dalla sua guerra si fece più evidente dopo l’esautorazione di Mussolini, nei quarantacinque giorni tra il 25 luglio e l’8 settembre 1943. Prima delle Quattro Giornate di Napoli, la Resistenza cittadina si sviluppò durante tutto il mese, mescolando momenti insurrezionali ad altre modalità di lotta. Dai primi atti di reazione di reparti militari si passò alla Resistenza civile e collettiva che si concretizzò nell’aiuto e nella protezione agli uomini che i tedeschi avrebbero voluto deportare. Si trattò di un’insurrezione che si mosse con i sistemi tipici della guerriglia urbana e vide la partecipazione di uomini e donne, civili e militari, giovani ma soprattutto adulti, di ogni ceto sociale, in ogni quartiere, centrale e periferico, della città. In breve si organizzò un comando insurrezionale che ebbe varie ramificazioni e divenne anche il coordinamento politico della lotta.

Checché ne dica l’europarlamentare Roberto Vannacci che, anche recentemente, ha sentito la necessità di ironizzare sui Pride e la comunita Lgbtqia+, un ruolo importante nella Resistenza e nelle Quattro Giornate di Napoli fu giocato dai Femminielli, che rappresentano una figura della tradizione napoletana con cui la città era abituata a convivere da più secoli. Si tratta di una figura che ha una sua sacralità. Nella storia si è trattato di persone che hanno preso parte a diverse iniziative cittadine. Di sicuro i Femminielli prendevano ispirazione dalla figura dell’ermafrodita, che nell’antica Grecia era una figura sacra poiché rappresentava il figlio della Dea della bellezza e del Dio dell’amore e conteneva quindi la dualità del creato, avendo in sé sia la parte maschile sia quella femminile.

Durante il regime erano inviati al confino e nel codice Rocco, l’omosessualità era considerata un reato penale.

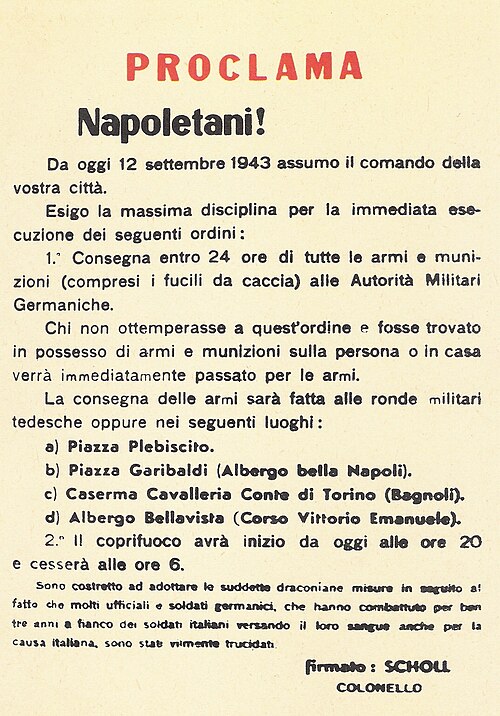

Il 12 settembre 1943 l’Editto del colonnello Walter Scholl impose alla popolazione di consegnare le armi, e poi il 23 il richiamo alla leva. Su 30mila persone che rientravano nei requisiti richiesti, se ne presentarono solo 150. Il comandante tedesco reagì con l’ordine di rastrellamento e fucilazione. A quel punto la popolazione si rivoltò e scese in strada. Già dal 26 settembre una folla a maggioranza femminile si scatenò contro i rastrellamenti, liberando molti giovani destinati alla deportazione. Il terzo giorno di battaglia, il 29 settembre, si distinsero proprio i Femminielli nel quartiere popolare San Giovanni. Come è stato ricordato dal compianto partigiano Antonio Amoretti (Napoli, 1927-2022), presidente provinciale Anpi fino alla scomparsa, una decina di Femminielli combattè in prima linea a fianco dei partigiani, poiché “non avevano nulla da perdere”. Ma Amoretti che allora aveva appena 16 anni, ricordava sempre che in quelle giornate di rivolta avevano “fatto più morti i cecchini fascisti dei tedeschi”.

Il 12 settembre 1943 l’Editto del colonnello Walter Scholl impose alla popolazione di consegnare le armi, e poi il 23 il richiamo alla leva. Su 30mila persone che rientravano nei requisiti richiesti, se ne presentarono solo 150. Il comandante tedesco reagì con l’ordine di rastrellamento e fucilazione. A quel punto la popolazione si rivoltò e scese in strada. Già dal 26 settembre una folla a maggioranza femminile si scatenò contro i rastrellamenti, liberando molti giovani destinati alla deportazione. Il terzo giorno di battaglia, il 29 settembre, si distinsero proprio i Femminielli nel quartiere popolare San Giovanni. Come è stato ricordato dal compianto partigiano Antonio Amoretti (Napoli, 1927-2022), presidente provinciale Anpi fino alla scomparsa, una decina di Femminielli combattè in prima linea a fianco dei partigiani, poiché “non avevano nulla da perdere”. Ma Amoretti che allora aveva appena 16 anni, ricordava sempre che in quelle giornate di rivolta avevano “fatto più morti i cecchini fascisti dei tedeschi”.

Senza dimenticare l’importante apporto alla lotta della popolazione femminile napoletana che ha la sua maggiore rappresentante nella partigiana Maddalena Cerasuolo. In varie interviste realizzate successivamente, proprio lei ha raccontato come la rivolta delle Quattro giornate sia stata avviata dalle donne, decise a nascondere e difendere i propri mariti, figli e fratelli.

La stessa Cerasuolo fu coinvolta nella lotta perché spinta dal desiderio di seguire il padre antifascista nella difesa del fratello, tra i chiamati alle armi dell’editto. Partecipò ai vari scontri cittadini, fra cui quello più noto del quartiere Materdei, organizzato per impedire ai tedeschi di impadronirsi di una fabbrica in cui si erano asserragliati. Cerasuolo si offrì di recarsi sola in avanscoperta per calcolare il numero di soldati presenti e successivamente di andare a trattare direttamente con gli ufficiali. Contribuì inoltre a difendere il Ponte della Sanità con i partigiani dei rioni Materdei e Stella. Dopo la Liberazione della città fu chiamata come collaboratrice dai servizi segreti britannici per alcune missioni speciali oltre la linea Maginot e in Corsica.

E a Napoli studiava Maria Ciofalo. Nata in provincia di Messina, frequentava la facoltà di ingegneria quando partecipò alle Quattro Giornate, poi reclutata dai servizi segreti inglesi per missioni speciali venne addestrata alle azioni di lancio oltre le linee tedesche, divenendo la prima partigiana paracadutista della Resistenza italiana.

In occasione dell’82° anniversario, le Quattro Giornate di Napoli saranno ricordate anche in Svizzera, a Ginevra, grazie all’impegno della sezione Anpi di Ginevra “Marcello Malentacchi”, della Fondazione Margherita per la cultura italiana e della sezione Anpi Napoli Centro “Antonio Amoretti”, con il patrocinio del Comune di Napoli. L’incontro si terrà il 4 ottobre a partire dalle 17,00 al Cinema Fonction, Maison des arts du Grütli, e sarà una serata di cultura e musica per ricordare la Resistenza del popolo napoletano nel 1943. Fulcro dell’evento sarà la presentazione della versione in lingua inglese del libro “La barricata, le Quattro Giornate di Napoli 1943-2023”, volume realizzato in memoria di Antonio Amoretti, curato dal figlio Francesco Amoretti, edito da D’Amato Editore. Oltre al curatore, parteciperanno Nino Daniele, presidente della sezione Anpi Napoli “Antonio Amoretti”, e Vincenzo Calò della segreteria nazionale Anpi. A moderare la bella iniziativa saranno Annalisa Izzo (Fondazione Margherita) e Nicoletta Zappile (Anpi Ginevra). Seguiranno un intervento musicale del sassofonista e compositore Marco Zurzolo e la proiezione del docufilm Rai “Quattro giorni per la libertà” per la regia di Massimo Ferrari.

In occasione dell’82° anniversario, le Quattro Giornate di Napoli saranno ricordate anche in Svizzera, a Ginevra, grazie all’impegno della sezione Anpi di Ginevra “Marcello Malentacchi”, della Fondazione Margherita per la cultura italiana e della sezione Anpi Napoli Centro “Antonio Amoretti”, con il patrocinio del Comune di Napoli. L’incontro si terrà il 4 ottobre a partire dalle 17,00 al Cinema Fonction, Maison des arts du Grütli, e sarà una serata di cultura e musica per ricordare la Resistenza del popolo napoletano nel 1943. Fulcro dell’evento sarà la presentazione della versione in lingua inglese del libro “La barricata, le Quattro Giornate di Napoli 1943-2023”, volume realizzato in memoria di Antonio Amoretti, curato dal figlio Francesco Amoretti, edito da D’Amato Editore. Oltre al curatore, parteciperanno Nino Daniele, presidente della sezione Anpi Napoli “Antonio Amoretti”, e Vincenzo Calò della segreteria nazionale Anpi. A moderare la bella iniziativa saranno Annalisa Izzo (Fondazione Margherita) e Nicoletta Zappile (Anpi Ginevra). Seguiranno un intervento musicale del sassofonista e compositore Marco Zurzolo e la proiezione del docufilm Rai “Quattro giorni per la libertà” per la regia di Massimo Ferrari.

Francesco Rizza, giornalista e membro dell’Anpi di Petilia Policastro (Kr)

Pubblicato sabato 27 Settembre 2025

Stampato il 05/01/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/settembre-1943-ecco-come-i-napoletani-si-liberarono-dai-nazifascisti-da-soli/