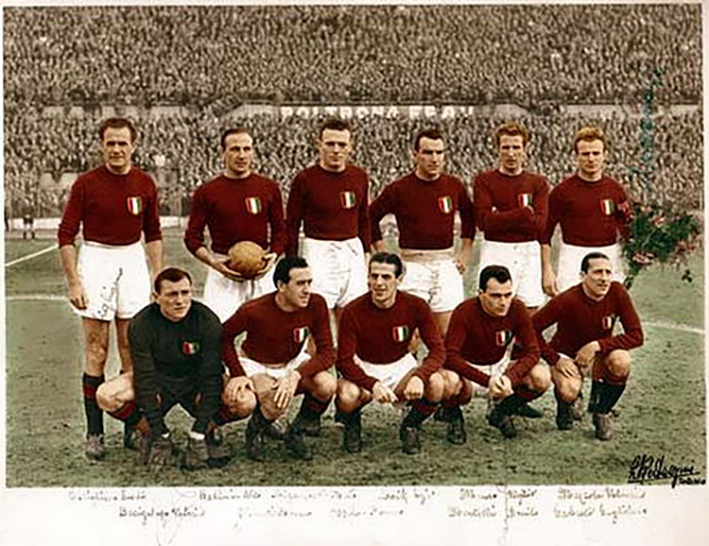

Questa storia ha inizio in un luogo magico a Torino. Da un rettangolo di terreno compreso tra le attuali vie Filadelfia, Giordano Bruno, Giovanni Spano e Tunisi. In quest’area sorge un impianto sportivo moderno, il nuovo Filadelfia, sorto una decina di anni fa dove un tempo sorgeva un “tempio”. Per gli sportivi e per i tifosi granata in particolare. Il campo di gioco degli invincibili del grande Torino morti a Superga il 4 maggio 1949: il vecchio stadio Filadelfia.

Quando fu eretto attorno all’impianto c’era soltanto qualche isolato fabbricato (come si osserva sul sito alla scheda “Stadio Filadelfia” dell’Archivio fotografico Ecomuseo Urbano di Torino) in un’area dove, negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale, sorgeranno gli insediamenti residenziali connessi alla fase di accelerazione industriale della città. Lo stadio venne ideato dall’architetto Vittorio Eugenio Ballatore di Rosana, che qualche anno prima aveva progettato il Motovelodromo di corso Casale, e furono diretti dall’ingegner Miro Gamba. Venne inaugurato il 17 ottobre 1927 alla presenza del conte Marone Cinzano, presidente del Torino, della principessa Maria Adelaide, del Duca d’Aosta e di quindicimila spettatori che videro la squadra granata imporsi con il punteggio di 4 a 0 sulla Fortitudo Roma, antenata dell’attuale Associazione sportiva Roma.

Quando fu eretto attorno all’impianto c’era soltanto qualche isolato fabbricato (come si osserva sul sito alla scheda “Stadio Filadelfia” dell’Archivio fotografico Ecomuseo Urbano di Torino) in un’area dove, negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale, sorgeranno gli insediamenti residenziali connessi alla fase di accelerazione industriale della città. Lo stadio venne ideato dall’architetto Vittorio Eugenio Ballatore di Rosana, che qualche anno prima aveva progettato il Motovelodromo di corso Casale, e furono diretti dall’ingegner Miro Gamba. Venne inaugurato il 17 ottobre 1927 alla presenza del conte Marone Cinzano, presidente del Torino, della principessa Maria Adelaide, del Duca d’Aosta e di quindicimila spettatori che videro la squadra granata imporsi con il punteggio di 4 a 0 sulla Fortitudo Roma, antenata dell’attuale Associazione sportiva Roma.

Tra le tante pubblicazioni sul Grande Torino, molte sono intrecciate con la storia di questo mitico impianto. Ad esempio Filadelfia: La fossa dei leoni, Graphot Editrice, del 1996 di Oberdan Alfredo Ussello, ex calciatore e allenatore della squadra granata, responsabile del settore giovanile del Torino per quasi un trentennio; oppure Filadelfia: tra mito e sogno, Edizioni Morea, del 2006 di Gian Maria De Pauli e Fabrizio Turco. E sempre di Fabrizio Turco con Vincenzo Savasta, Filadelfia Storia di un territorio e del suo stadio, Bradipolibri del 2016. L’anno successivo Il “Fila”: il luogo, il simbolo del cuore granata ieri, oggi, Scarmagno, Priuli & Verlucca di Gian Carlo Morino con prefazione di Franco Ossola, autore di numerosi libri sul Torino, figlio del calciatore Franco Ossola morto a Superga. Più recentemente Com’era bello il mio Filadelfia, Cuneo, Araba Fenice del 2024 di Alessandro Trisoglio e Mirko Ferretti (altro ex giocatore granata) o qualche anno prima, dove il narratore d’eccezione è lo stesso Filadelfia, Il Grande Torino. Gli Immortali, Santarcangelo di Romagna, Diarkos del 2019 di Alberto Manassero.

Tra i contributi sugli aspetti architettonici dello stadio Guida all’architettura moderna di Torino, Designers Riuniti Editori di Agostino Magnaghi, Mariolina Monge, Luciano Re del 1982 dove si sottolinea come “l’immagine un po’ populistica dei ‘granata’ in antagonismo alla ‘aristocratica’ Juventus si traduca nell’architettura dell’impianto /…/ suggestivo nella sua ‘necessità strutturale’ cui si contrappone, all’ingresso, il pilone reggi bandiera la cui base è ornata da rilievi in cemento recanti l’effigie del club”. Nel complesso “un’opera significativa in sé /…/ l’immagine di una periferia (territoriale e sociale) non ancora inquadrata nell’ideologia del consenso”.

In quel terreno di gioco il Torino calcio vinse sei campionati, cinque consecutivi con la squadra leggendaria capitanata da Valentino Mazzola. L’ultima partita giocata in quel terreno fu nel 1963. Negli anni successivi le squadre che raccolsero la pesante eredità dei campioni morti a Superga svolsero in quel campo gli allenamenti preparatori alle partite di campionato e coppa: disputate prima al vicino stadio Comunale, dopo allo Stadio delle Alpi e infine al Comunale, divenuto poi Olimpico Grande Torino. Giocarono le partite al vecchio Filadelfia fino al 1993 i ragazzi delle giovanili. Tutto sotto l’attento e affettuoso occhio vigile di quei tifosi che presenziavano dagli spalti, molti dei quali avevano ancora bene impresse nella memoria le leggendarie partite di Valentino e compagni. Tifosi peraltro costretti in spazi sempre più ridotti per l’avanzato degrado che lentamente stava consumando un luogo sacro per i sostenitori del “Toro”. Un degrado che portava nel 1994 a dichiarare l’impianto inagibile, da interdire al pubblico e a decidere nel 1997 di procedere con l’abbattimento.

Ora che il vecchio “Fila” non c’è più, sostituito dal moderno impianto in cui si allena la prima squadra, del vecchio stadio sopravvivono i ricordi. Fino a quando la struttura era ancora accessibile, superata la cancellata a fianco dell’imponente pilone reggi bandiera (fortunatamente scampato alla demolizione dell’impianto) si aveva l’impressione di trovarsi in un ambiente che aveva a che fare un po’ con la fabbrica e un po’ con la casa di ringhiera. Entrando nel cortile si vedeva a destra una facciata in mattoni rossi a tre piani, delimitata da lesene in cemento al centro delle quali vi erano, a eccezione dell’ultimo piano cieco, porte finestre bianche collegate al primo piano da un ballatoio. Questa grande parete copriva la tribuna dotata di pilastri in ghisa a sostegno della copertura. Le sedute erano in legno. Ne sono conservate alcune al Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata nella Villa Claretta-Assandri di Grugliasco dove “sono presenti oggetti della storia del Torino, sia di carattere sportivo che di carattere personale di coloro che ne hanno fatto la storia”.

Se si osserva la fotografia degli anni 80 allegata alla scheda conservata presso l’archivio storico della città di Torino (e inserita in Immagini del cambiamento Torino prima e dopo del 2017 a cura di Politecnico di Torino e Archivio Storico) si riesce a vedere la “faccia” del vecchio “Fila”.

Se si vuole avere invece un’impressione “animata” del luogo c’è un film Tutti giù per terra del 1997, tratto da un romanzo di Giuseppe Culicchia e diretto da Davide Ferrario, dove si vede il protagonista Walter, interpretato da un giovane Valerio Mastrandrea, entrare in una delle stanze affacciate sul ballatoio della struttura al primo piano. Un tempo ospitava l’appartamento del custode e le stanze a servizio della società e dei giocatori, l’infermeria, la direzione e una sala per rinfreschi. Nella scena, reperibile sul web, il Fila pare essere diventata “la casa dell’obiettore”. “Nell’ultimo decennio il vecchio stadio aveva ospitato a turno un ricovero per anziani, una scuola per disadattati è una comunità per tossicodipendenti /…/ ed infine la casa dell’obiettore”. Queste le parole della voce narrante (lo stesso Walter) che tratteggiano di quel luogo un percorso che paradossalmente si avvicina alle tribolate vicissitudini realmente vissute dall’impianto. Prima di accedere a una delle stanze dove pare sia in procinto di andare ad abitare, Walter posa lo sguardo in una stanza piena di trofei. Quelli del grande Torino.

Se si vuole avere invece un’impressione “animata” del luogo c’è un film Tutti giù per terra del 1997, tratto da un romanzo di Giuseppe Culicchia e diretto da Davide Ferrario, dove si vede il protagonista Walter, interpretato da un giovane Valerio Mastrandrea, entrare in una delle stanze affacciate sul ballatoio della struttura al primo piano. Un tempo ospitava l’appartamento del custode e le stanze a servizio della società e dei giocatori, l’infermeria, la direzione e una sala per rinfreschi. Nella scena, reperibile sul web, il Fila pare essere diventata “la casa dell’obiettore”. “Nell’ultimo decennio il vecchio stadio aveva ospitato a turno un ricovero per anziani, una scuola per disadattati è una comunità per tossicodipendenti /…/ ed infine la casa dell’obiettore”. Queste le parole della voce narrante (lo stesso Walter) che tratteggiano di quel luogo un percorso che paradossalmente si avvicina alle tribolate vicissitudini realmente vissute dall’impianto. Prima di accedere a una delle stanze dove pare sia in procinto di andare ad abitare, Walter posa lo sguardo in una stanza piena di trofei. Quelli del grande Torino.

Fin dagli anni 70 l’impianto è stato accompagnato da una serie di ipotesi di ricostruzione, recupero, cambi d’uso, falliti miseramente uno dopo l’altro. Niente a che vedere con le fantasiose destinazioni descritte da Walter. Destinazioni invece associate in taluni casi a operazioni che prevedevano, all’interno del progetto di ricostruzione dell’impianto, insediamenti commerciali e residenziali. Al termine di una serie infinita di ipotesi puntualmente rigettate veniva a costituirsi nel 2011 la Fondazione per la riqualificazione dell’intera area del vecchio impianto che portò al bando per la progettazione e la costruzione del nuovo centro sportivo, inaugurato nel 2017. Un complesso a uso esclusivamente sportivo con la piazza della “memoria” nello spazio del cortile del vecchio Fila. Una struttura moderna lontana però dagli elementi caratterizzanti che rendevano familiare il vecchio Filadelfia ai tifosi (per esempio la facciata in mattoni). Quegli elementi che rendevano quel luogo “speciale” e che, fallite o forse mai prese in considerazione ipotesi di restauro quando lo stadio era ancora in vita, avrebbero contribuito, se richiamati nel nuovo progetto, a rievocare la memoria di quel luogo “magico”.

Uno dei pochi stadi in Italia a conservare intatto il fascino del Filadelfia e dei vecchi stadi degli anni 20 è lo storico “Moccagatta” di Alessandria. Tanto evocativo da suggerire ai registi del film del 2004 Ora e per sempre Vincenzo Verdecchi e Raffaele Verzillo, film con Gioele Dix, Kasia Smutniak e Giorgio Albertazzi, di scegliere quello stadio per girarci alcune scene sul Grande Torino. Questo per la somiglianza dell’impianto con il vecchio Filadelfia, “scomparso” tragicamente in quegli anni.

Per tanto tempo dal campo di gioco dove Bacigalupo volava tra i pali, dove Gabetto sforbiciava il pallone, dove capitan Valentino si rimboccava le maniche per trascinare i compagni alla vittoria incombevano, tra sterpaglie e rifiuti, i due sinistri monconi di spalti preservati dalla demolizione. Emblematiche le fotografie dei grandi campioni che nelle loro plastiche pose si sovrappongono ai resti del Filadelfia, fotografie conservate al Museo del Grande Torino e della leggenda granata a Grugliasco.

Anni di abbandono e tristezza per i tanti tifosi che avevano avuto l’onore di assistere alle partite del glorioso Torino e delle squadre che dignitosamente negli anni successivi, a volte faticosamente, cercavano di non tradirne la memoria. Anni di trascuratezza e di false promesse da parte delle amministrazioni locali e delle proprietà della Società calcistica che si erano avvicendate nell’arco di due decenni. Anni però di coraggiose iniziative e di amorevoli cure da parte dei tifosi che si sostituivano alle istituzioni latitanti. In un processo di vera e propria “riappropriazione urbana” da parte di una collettività che si era assunta l’onere di salvare il “Fila” dal degrado. Così amato dalla sua gente da guadagnarsi, nel censimento del 2010 del Fondo Ambiente Italiano (FAI), il primo posto tra i cosiddetti “Luoghi del Cuore”. Un dato che risultava ancora più significativo perché (a differenza degli altri siti in concorso come, a esempio, la Fortezza Svevo Angioina di Lucera, seconda classificata quell’anno) legato alla “memoria” di un luogo che non esisteva più.

Anni di abbandono e tristezza per i tanti tifosi che avevano avuto l’onore di assistere alle partite del glorioso Torino e delle squadre che dignitosamente negli anni successivi, a volte faticosamente, cercavano di non tradirne la memoria. Anni di trascuratezza e di false promesse da parte delle amministrazioni locali e delle proprietà della Società calcistica che si erano avvicendate nell’arco di due decenni. Anni però di coraggiose iniziative e di amorevoli cure da parte dei tifosi che si sostituivano alle istituzioni latitanti. In un processo di vera e propria “riappropriazione urbana” da parte di una collettività che si era assunta l’onere di salvare il “Fila” dal degrado. Così amato dalla sua gente da guadagnarsi, nel censimento del 2010 del Fondo Ambiente Italiano (FAI), il primo posto tra i cosiddetti “Luoghi del Cuore”. Un dato che risultava ancora più significativo perché (a differenza degli altri siti in concorso come, a esempio, la Fortezza Svevo Angioina di Lucera, seconda classificata quell’anno) legato alla “memoria” di un luogo che non esisteva più.

Negli anni dell’abbandono, ogni 4 maggio, data cardine per i tifosi granata, giorno della tragedia di Superga, l’area era ripulita, l’erba era tagliata, i monconi ricoperti da un bandierone granata. Gli autori erano i “pulitori del Filadelfia”. Quelli che, come ricorda la presidente di Resistenza Granata, Sara Di Lorenzo, possedevano le chiavi per entrarci, superata la recinzione di cantiere. Le chiavi che permettevano di entrare in quello che restava della propria “casa”. Distrutta dalla cattiva politica. Ed è qui che ha inizio un’altra storia, quella di “Resistenza granata”. Che nasce proprio dai resti del Filadelfia.

Ci racconta Sara Di Lorenzo nel corso di una chiacchierata prima e dopo la partita tra la sua squadra e il Bacigalupo del 30 marzo di quest’anno “un gruppo di amici che condivideva la passione per il Toro e per il calcio decise di partecipare al torneo organizzato dai ‘pulitori del Filadelfia’ organizzato nei mesi di aprile e maggio del 2010 nel rettangolo di gioco che era del Grande Torino”. Occorreva dare un nome alla squadra e, ricorda Di Lorenzo, “venne scelto Resistenza Granata. A testimoniare la tenacia e la capacità di reagire alle avversità tipiche del tifoso granata. Si creò, nei giocatori della squadra ma anche negli accompagnatori, negli amici, nei familiari che seguivano la squadra un clima di voglia di calcio di una volta. Dopo l’esperienza del torneo al Filadelfia il gruppo decise di cimentarsi con il calcio dilettantistico. Venne creata una vera e propria associazione sportiva che partecipò a tornei over 40 e qualche anno dopo venne deciso di iscriversi al campionato di terza categoria con una squadra affiliata alla Federazione Italiana Gioco Calcio”. E qui hanno inizio le prime soddisfazioni che proseguono tuttora. “Dalla Terza categoria la squadra fu promossa in Seconda categoria e, col tempo, si riuscì a costituire e a far partecipare ai campionati di categoria anche una squadra under 19”.

Ci racconta Sara Di Lorenzo nel corso di una chiacchierata prima e dopo la partita tra la sua squadra e il Bacigalupo del 30 marzo di quest’anno “un gruppo di amici che condivideva la passione per il Toro e per il calcio decise di partecipare al torneo organizzato dai ‘pulitori del Filadelfia’ organizzato nei mesi di aprile e maggio del 2010 nel rettangolo di gioco che era del Grande Torino”. Occorreva dare un nome alla squadra e, ricorda Di Lorenzo, “venne scelto Resistenza Granata. A testimoniare la tenacia e la capacità di reagire alle avversità tipiche del tifoso granata. Si creò, nei giocatori della squadra ma anche negli accompagnatori, negli amici, nei familiari che seguivano la squadra un clima di voglia di calcio di una volta. Dopo l’esperienza del torneo al Filadelfia il gruppo decise di cimentarsi con il calcio dilettantistico. Venne creata una vera e propria associazione sportiva che partecipò a tornei over 40 e qualche anno dopo venne deciso di iscriversi al campionato di terza categoria con una squadra affiliata alla Federazione Italiana Gioco Calcio”. E qui hanno inizio le prime soddisfazioni che proseguono tuttora. “Dalla Terza categoria la squadra fu promossa in Seconda categoria e, col tempo, si riuscì a costituire e a far partecipare ai campionati di categoria anche una squadra under 19”.

Un calcio quello descritto che, come riportato da Davide Ravan in Il calcio è del popolo – Geografia del calcio popolare in Italia, Bepress, 2019, si allontana dal “paradigma che vorrebbe tutti come semplici consumatori di uno spettacolo”. Un sistema dove “non si delega più ad una ‘proprietà’ la pratica del calcio ma /dove/ si attivano pratiche di autofinanziamento e azionariato popolare”. Un ambiente quello di Resistenza Granata, come ricorda Sara Di Lorenzo “dove la partita non è soltanto un momento di attività sportiva ma diventa uno strumento di convivialità, nel pieno rispetto dell’avversario. Lo dimostra l’istituzione del ‘terzo tempo’, abitudine consolidata nel rugby, che vede i giocatori ed i tifosi delle due squadre socializzare nel dopo gara attorno ad una tavola imbandita”.

Un calcio, prosegue la presidente di Resistenza Granata, “che diventa anche uno spazio per affermare dei valori”. E continua: “È vero che giochiamo a calcio ma questo non ci impedisce di guardarci attorno ed analizzare criticamente quel che avviene fuori dal campo”.

Significativo quanto postato dalla Società il giorno 11 dicembre 2022 Calendario dell’avvento di RG, giorno 11: l’attenzione al sociale “Non abbiamo mai voluto dimenticare di guardare cosa accade attorno a noi tra un calcio al pallone e l’altro. E va detto che questo aspetto ha sempre caratterizzato Resistenza Granata sin dai propri albori, prima ancora della costituzione della ASD. Il nostro obiettivo è rendere il calcio strumento di messaggi positivi. Da qui la scelta di esporre la bandiera della pace, partecipare alla giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, dedicare uno striscione alle donne iraniane, ma anche segnarci il viso di rossetto rosso nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne o fare striscioni contro la guerra”. Meno bombe, più torce recita uno striscione dei tifosi di Resistenza Granata, messaggio quanto mai attuale in un momento come quello che stiamo vivendo, segnato da corse al riarmo, conflitti in tutto il pianeta e stragi nei confronti di innocenti in Medio Oriente.

L’anno successivo, il 25 novembre 2023, le squadre di Resistenza Granata scendevano in campo con un segno di rossetto sulla guancia per aderire alla giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne. “Un gesto che non vuole essere solo simbolico ma occasione di vera riflessione”. Si legge sul post: “La violenza di genere può essere declinata in tante variabili: sessismo, violenza psicologica, violenza sessuale, violenza verbale, stalking, pressioni dentro e fuori casa. Alcune sono sottili e invisibili, abilmente celate o minimizzate, ma tutte affondano le radici negli stessi schemi e modelli culturali nocivi. Crediamo nell’importanza di un differente investimento culturale per invertire la rotta, per far sì che questo segno sulla guancia non sia solo retorica ma sia la scintilla in ognuno di noi per rimuovere pregiudizi, stereotipi ed etichette che ci renda uomini e donne più consapevoli nel riconoscere i segni della violenza, sotto qualsiasi forma essa si manifesti. Per questo motivo abbiamo anche voluto colorare di rosso un seggiolino della tribuna del nostro campo. Perché sia sempre sotto i nostri occhi, nel posto che più amiamo, a simboleggiare il posto lasciato vuoto da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza”.

L’anno successivo, il 25 novembre 2023, le squadre di Resistenza Granata scendevano in campo con un segno di rossetto sulla guancia per aderire alla giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne. “Un gesto che non vuole essere solo simbolico ma occasione di vera riflessione”. Si legge sul post: “La violenza di genere può essere declinata in tante variabili: sessismo, violenza psicologica, violenza sessuale, violenza verbale, stalking, pressioni dentro e fuori casa. Alcune sono sottili e invisibili, abilmente celate o minimizzate, ma tutte affondano le radici negli stessi schemi e modelli culturali nocivi. Crediamo nell’importanza di un differente investimento culturale per invertire la rotta, per far sì che questo segno sulla guancia non sia solo retorica ma sia la scintilla in ognuno di noi per rimuovere pregiudizi, stereotipi ed etichette che ci renda uomini e donne più consapevoli nel riconoscere i segni della violenza, sotto qualsiasi forma essa si manifesti. Per questo motivo abbiamo anche voluto colorare di rosso un seggiolino della tribuna del nostro campo. Perché sia sempre sotto i nostri occhi, nel posto che più amiamo, a simboleggiare il posto lasciato vuoto da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza”.

L’anno precedente, domenica 9 ottobre, il giorno in cui si disputava la gara contro il Promo Team Sport appariva uno striscione Donna, vita, libertà… e calcio. Fu un tributo alle donne iraniane da parte dei tifosi del Resistenza Granata: arbitrava la gara di campionato Sanam Shirvani Ilkhanlar, direttrice di gara della sezione di Torino, nata in Iran. Lo striscione, come si leggeva nella nota pubblicata sui social dalla società di Torino, “era il grido di rivolta che univa le piazze dell’Iran da nord a sud. Un grido per la prima volta pronunciato insieme in un’unica voce da donne e uomini: figli, mariti, fratelli”.

L’anno precedente, domenica 9 ottobre, il giorno in cui si disputava la gara contro il Promo Team Sport appariva uno striscione Donna, vita, libertà… e calcio. Fu un tributo alle donne iraniane da parte dei tifosi del Resistenza Granata: arbitrava la gara di campionato Sanam Shirvani Ilkhanlar, direttrice di gara della sezione di Torino, nata in Iran. Lo striscione, come si leggeva nella nota pubblicata sui social dalla società di Torino, “era il grido di rivolta che univa le piazze dell’Iran da nord a sud. Un grido per la prima volta pronunciato insieme in un’unica voce da donne e uomini: figli, mariti, fratelli”.

A dimostrazione di come il calcio “minore” purtroppo non sia immune da fenomeni di intolleranza e razzismo un riprovevole episodio nel corso della partita di Resistenza Granata contro la Sisport del 9 marzo 2025. E per reazione un gesto di civiltà e condanna, una scena che vorremmo vedere più frequentemente negli stadi “maggiori”. Il capitano della squadra decide di portare via la squadra dal campo come conseguenza di un insulto all’indirizzo di un giocatore di Resistenza Granata della squadra. “Tristezza, solo una grande tristezza e sconforto. Oggi per noi è una giornata amarissima. Perché possiamo accettare tutto, prendere gol, perdere, retrocedere a fine anno, se necessario prendere anche botte in campo, ma permettere che uno dei nostri giocatori venga insultato per il colore della sua pelle non lo possiamo accettare, non lo vogliamo accettare, non lo accettiamo”. E, situazione che purtroppo accade frequentemente “non ci si può girare tutte le volte che succede qualcosa del genere in attesa della prossima volta, per poi scandalizzarsi inutilmente”. E a chi sosteneva in quella circostanza “che lo scopo del ritiro dal campo fosse strumentale e finalizzato a vincere a tavolino” la risposta era “Non ci aspettiamo nulla, non vogliamo nulla”.

Queste le più rappresentative dimostrazioni di sportività e impegno sociale illustrate da Sara Di Lorenzo che ha fornito un quadro più che esauriente sullo spirito che anima realtà calcistiche amatoriali e dilettantistiche come Resistenza Granata. O come altre società torinesi quali Paco Rigore o Comala accomunate dalla passione e dalla voglia di un calcio popolare, aperto, inclusivo e radicato sul territorio che, penso, possano far riflettere sugli aspetti tossici del calcio professionistico sui quali per ragioni di spazio non mi soffermo.

Queste le più rappresentative dimostrazioni di sportività e impegno sociale illustrate da Sara Di Lorenzo che ha fornito un quadro più che esauriente sullo spirito che anima realtà calcistiche amatoriali e dilettantistiche come Resistenza Granata. O come altre società torinesi quali Paco Rigore o Comala accomunate dalla passione e dalla voglia di un calcio popolare, aperto, inclusivo e radicato sul territorio che, penso, possano far riflettere sugli aspetti tossici del calcio professionistico sui quali per ragioni di spazio non mi soffermo.

Desidero chiudere, tanto per restare in tema, con uno scanzonato brano di un gruppo comasco Atarrasia Grop Un’altra Domenica contenuto nell’album Aqui estamos del 2003 le cui immagini riportano a un’idea di calcio molto vicina a quanto affermato nel sito di Resistenza Granata “Un calcio pane e salame. Un calcio da vivere in piedi con un bicchiere di vino, birra o Borghetti nella mano sinistra… perché la destra serve per stringere le mani a chi si incontra”.

Desidero chiudere, tanto per restare in tema, con uno scanzonato brano di un gruppo comasco Atarrasia Grop Un’altra Domenica contenuto nell’album Aqui estamos del 2003 le cui immagini riportano a un’idea di calcio molto vicina a quanto affermato nel sito di Resistenza Granata “Un calcio pane e salame. Un calcio da vivere in piedi con un bicchiere di vino, birra o Borghetti nella mano sinistra… perché la destra serve per stringere le mani a chi si incontra”.

Renato Paganotto, architetto, iscritto Anpi

Pubblicato domenica 4 Maggio 2025

Stampato il 13/02/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/servizi/stadio-filadelfia-quel-fazzoletto-di-terra-a-torino-che-racconta-grandi-storie/