A partire dagli anni Novanta del secolo scorso, le forme della politica hanno subito trasformazioni profonde e all’apparenza irreversibili: nell’arco di un ventennio si è assistito a un massiccio spostamento del consenso dalle grandi famiglie politiche risalenti al XIX secolo (socialiste, cattoliche, liberali e liberaldemocratiche) a formazioni ideologicamente e organizzativamente più fluide (spesso sbrigativamente definite “populiste”), guidate da leader, più o meno carismatici, ma sempre supportati da apparati mediatici fortemente pervasivi e in grado di organizzare il successo elettorale mediante l’utilizzo di tecniche mutuate dal marketing commerciale: l’Italia di Berlusconi e del suo partito-azienda, rivelatosi capace di conquistare la maggioranza dei suffragi a pochi mesi dalla fondazione, fu all’epoca considerata, non senza qualche ragione, un laboratorio destinato a precorrere i tempi della politica europea e occidentale, offrendo un modello esportabile laddove lo stato di sofferenza delle organizzazioni tradizionali fosse giunto al punto di spianare la strada a nuove formule e nuove modalità di aggregazione. Al di là di qualsiasi considerazione su come siano poi andate (e di come andranno) effettivamente le cose, è anche noto come quelle trasformazioni siano state accompagnate da analoghi mutamenti del lessico politico che, come spesso accade in momenti di transizione, ha fatto ricorso a termini e categorie attinti da un passato più o meno recente, attraverso i quali osservatori e studiosi hanno ritenuto spesso di potere interpretare e raccontare fatti, modi di pensare e comportamenti del presente. È il caso del moderno plebiscitarismo, più volte evocato in questi anni come chiave di lettura particolarmente efficace per definire una particolare tipologia di rapporto tra cittadini e potere, i cui tratti sono sembrati riemergere nei tornanti più recenti della vita politica di vari paesi, in Europa e nel mondo intero.

A partire dagli anni Novanta del secolo scorso, le forme della politica hanno subito trasformazioni profonde e all’apparenza irreversibili: nell’arco di un ventennio si è assistito a un massiccio spostamento del consenso dalle grandi famiglie politiche risalenti al XIX secolo (socialiste, cattoliche, liberali e liberaldemocratiche) a formazioni ideologicamente e organizzativamente più fluide (spesso sbrigativamente definite “populiste”), guidate da leader, più o meno carismatici, ma sempre supportati da apparati mediatici fortemente pervasivi e in grado di organizzare il successo elettorale mediante l’utilizzo di tecniche mutuate dal marketing commerciale: l’Italia di Berlusconi e del suo partito-azienda, rivelatosi capace di conquistare la maggioranza dei suffragi a pochi mesi dalla fondazione, fu all’epoca considerata, non senza qualche ragione, un laboratorio destinato a precorrere i tempi della politica europea e occidentale, offrendo un modello esportabile laddove lo stato di sofferenza delle organizzazioni tradizionali fosse giunto al punto di spianare la strada a nuove formule e nuove modalità di aggregazione. Al di là di qualsiasi considerazione su come siano poi andate (e di come andranno) effettivamente le cose, è anche noto come quelle trasformazioni siano state accompagnate da analoghi mutamenti del lessico politico che, come spesso accade in momenti di transizione, ha fatto ricorso a termini e categorie attinti da un passato più o meno recente, attraverso i quali osservatori e studiosi hanno ritenuto spesso di potere interpretare e raccontare fatti, modi di pensare e comportamenti del presente. È il caso del moderno plebiscitarismo, più volte evocato in questi anni come chiave di lettura particolarmente efficace per definire una particolare tipologia di rapporto tra cittadini e potere, i cui tratti sono sembrati riemergere nei tornanti più recenti della vita politica di vari paesi, in Europa e nel mondo intero.

Della necessità di una lettura che tenga conto della complessa natura e della storia di questo istituto politico, nonché della conseguente difficoltà a ridurlo entro lo schema di un modello ideale, dà conto l’ampio e meditato saggio di Enzo Fimiani “L’unanimità più uno”. Plebisciti e potere, una storia europea (secoli XVII-XX), Le Monnier, 2017, che propone una riflessione sia metodologica sia storica delle ambivalenze e delle antinomie che ne hanno accompagnano la nascita e i successivi sviluppi.

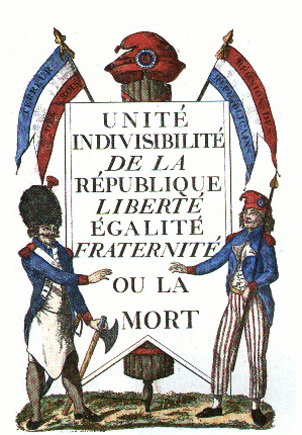

Per descrivere questo figlio legittimo del principio della sovranità popolare affermatosi nel corso della storia costituzionale europea dalla Rivoluzione francese in avanti, l’autore propone infatti sin dalle prime pagine del suo lavoro, l’immagine di Giano bifronte: manifestazione dell’inappellabilità delle decisioni sanzionate dal crisma del pronunciamento diretto del corpo elettorale, e, per questo aspetto, espressione “democratica” per antonomasia (tanto è vero che in Francia vi si ricorre nel 1793 per l’approvazione della Costituzione repubblicana dell’anno I e nel 1795 per l’approvazione della Costituzione dell’anno III), e al tempo stesso strumento utilizzabile per la demolizione delle stesse istituzioni democratiche, laddove venga attivato, in contesti di crisi politica, per ratificare scelte di stampo autoritario, alle quali fornisce una più solida apparenza di legalità attraverso il voto popolare. Il volume di Fimiani, nel ripercorrere diversi momenti nelle singole storie nazionali, dà ampiamente conto dei casi nei quali il voto popolare è stato lo strumento che ha apposto un suggello democratico a rivolgimenti di natura opposta: dall’ascesa dei due Napoleoni, ai plebisciti che hanno sancito la fine della Repubblica di Weimar e consolidato il regime nazista, all’Italia fascista, dove il carattere plebiscitario delle elezioni del 1929 e del 1943 preluse invece all’abbandono definitivo del ricorso al pronunciamento popolare, ampiamente utilizzato invece durante il Terzo Reich, come componente non secondaria della mobilitazione di massa permanente a sostegno del regime.

Per descrivere questo figlio legittimo del principio della sovranità popolare affermatosi nel corso della storia costituzionale europea dalla Rivoluzione francese in avanti, l’autore propone infatti sin dalle prime pagine del suo lavoro, l’immagine di Giano bifronte: manifestazione dell’inappellabilità delle decisioni sanzionate dal crisma del pronunciamento diretto del corpo elettorale, e, per questo aspetto, espressione “democratica” per antonomasia (tanto è vero che in Francia vi si ricorre nel 1793 per l’approvazione della Costituzione repubblicana dell’anno I e nel 1795 per l’approvazione della Costituzione dell’anno III), e al tempo stesso strumento utilizzabile per la demolizione delle stesse istituzioni democratiche, laddove venga attivato, in contesti di crisi politica, per ratificare scelte di stampo autoritario, alle quali fornisce una più solida apparenza di legalità attraverso il voto popolare. Il volume di Fimiani, nel ripercorrere diversi momenti nelle singole storie nazionali, dà ampiamente conto dei casi nei quali il voto popolare è stato lo strumento che ha apposto un suggello democratico a rivolgimenti di natura opposta: dall’ascesa dei due Napoleoni, ai plebisciti che hanno sancito la fine della Repubblica di Weimar e consolidato il regime nazista, all’Italia fascista, dove il carattere plebiscitario delle elezioni del 1929 e del 1943 preluse invece all’abbandono definitivo del ricorso al pronunciamento popolare, ampiamente utilizzato invece durante il Terzo Reich, come componente non secondaria della mobilitazione di massa permanente a sostegno del regime.

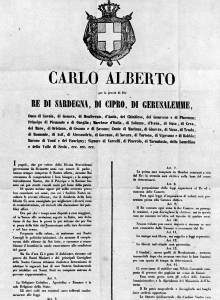

Nel corso della sua lunga vita, peraltro, l’istituto plebiscitario si è rivelato uno strumento estremamente flessibile e adattabile a situazioni sociali e giuridiche tra loro molto differenti, e in diverse circostanze ha svolto un ruolo essenziale come fattore di risoluzione di contraddizioni non altrimenti componibili: è emblematico, a questo proposito, il caso dei plebisciti che accompagnarono la formazione del regno d’Italia e che, in virtù dell’espressione di un consenso pressoché unanime da parte di un corpo elettorale molto esteso, conferirono al nuovo Stato la credibilità e la forza di cui aveva bisogno per interpretarne le più profonde e reali aspirazioni e affermare la propria legittimità di fronte all’opinione pubblica interna e nel consesso delle potenze europee. La vicenda italiana, la cui peculiarità consiste proprio nella fusione di temi di politica interna e internazionale, evidenzia inoltre quella che l’autore indica come “la comune caratteristica” della pur varia casistica plebiscitaria europea, quella appunto di “costringere l’individuo-cittadino a una sorta di bivio (uguale in sostanza sotto qualsiasi cielo, cronologico, spaziale, politico): pronunciarsi cioè su un quesito determinato, scelto non dalla base ma dai detentori del potere, e farlo attraverso una risposta secca, affermativa o negativa, in una logica, per così dire, da tertium non datur. Visti da questa prospettiva, in effetti, i plebisciti organizzati dal 1848 al 1870 nelle diverse regioni della Penisola, non solo assicurarono la sanzione popolare al fatto dell’unità nazionale e alla forma statuale che essa assunse, ma servirono alla classe dirigente liberale per escludere in via definitiva possibili percorsi alternativi, a partire dall’idea di una costituente nazionale che fondasse su basi diverse dallo Statuto albertino (una costituzione octroyée, concessa dal sovrano e non deliberata da un corpo rappresentativo), l’ordinamento del nuovo Stato.

Per questo profilo, la “via italiana” al plebiscito appare, per finalità e circostanze, differente da quella francese, dove il plebiscito stesso, da Napoleone in avanti, si venne affermando soprattutto con il carattere di strumento privilegiato di politica interna, al quale ricorrere quando fosse stato necessario rivestire con i panni democratici ereditati dalla tradizione rivoluzionaria mutamenti istituzionali ad essa antitetici. Al tempo stesso, non sembra casuale che, in un arco temporale che va dalla fine del XVIII secolo alla seconda metà del secolo successivo, l’istituto plebiscitario, come peraltro ricorda l’autore, segni soprattutto la vita pubblica di due realtà statuali come l’Italia e la Francia, accomunate, nel panorama del costituzionalismo europeo ottocentesco, da un elevato livello di centralizzazione politico-amministrativa, che, per questo aspetto, offrì un contesto particolarmente favorevole all’affermazione di una pratica, quale appunto quella plebiscitaria, mirata a realizzare forzosamente il massimo grado di omogeneità politica in seno alla società civile, in momenti di grave e acuta crisi istituzionale, attorno a opzioni già precostituite e comunque prive di alternative concrete. Nei casi in cui la pratica referendaria si intreccia storicamente a modelli istituzionali fortemente decentralizzati (come in Svizzera, dove peraltro anche le modifiche della Costituzione federale sono di norma soggette all’approvazione popolare), essa opera peraltro in modo differente per finalità e contenuti, in quanto viene utilizzata come modalità di risoluzione di questioni anche gravi e importanti, ma non tali da coinvolgere l’insieme dell’indirizzo politico e dell’assetto istituzionale del Paese.

Impegnato in un difficile lavoro di classificazione, reso scivoloso dalla natura ambigua dell’oggetto, l’autore si sofferma su un altro aspetto dell’istituto plebiscitario, che, oltre a costituire un importante strumento di politica interna, ha trovato un esteso campo di applicazione nella regolazione di questioni di diritto internazionale, dove “[è servito] a dirimere – scrive – non poche volte in malo modo, questioni legate alle appartenenze di nazionalità e a mutamenti territoriali o statuali”. Il coinvolgimento del corpo elettorale per decidere controversie territoriali e di confine è stato molto frequente soprattutto nel ventennio tra le due guerra mondiali, elemento emblematico della fragilità del “concerto europeo” emerso dalla Pace di Versailles e al tempo stesso strumento efficace per l’affermazione delle rivendicazioni delle nazioni revisioniste: l’Anschluss fu approvato con plebiscito e il colpo di mano contro la Cecoslovacchia fu sancito dal voto plebiscitario per l’elezione dei rappresentanti nazisti dei Sudeti nel Reichstag. Questi e altri esempi di cui dà conto la minuziosa analisi storica contenuta nella seconda parte del volume, offrono più di una conferma dell’assunto iniziale dell’autore, sul carattere mutevole e proteiforme di un istituto che nella sua applicazione ha incarnato spesso il lato oscuro della forma democratica di organizzazione dei poteri fondata sul principio della sovranità popolare.

Non si possono non richiamare, a tale proposito, le varie modalità con le quali il percorso plebiscitario ha assecondato, negli anni successivi al primo conflitto mondiale, la crisi e la liquidazione delle democrazie parlamentari e il consolidamento dei regimi totalitari, a partire dall’Italia fascista. In queste realtà, il pronunciamento del corpo elettorale svolse un ruolo “ideologico” di grande rilievo, non solo nella sanzione del carattere definitivo e irreversibile del rivolgimento istituzionale intervenuto, ma anche nella consacrazione del capo carismatico, palesandone il legame organico con il popolo. Il diritto di voto, elemento costitutivo della cittadinanza democratica, veniva così esercitato per porre fine ai regimi rappresentativi parlamentari, dei quali pure aveva costituito il presupposto: come scrive Hannah Arendt, “il plebiscito mette fine al diritto dei cittadini di votare, di scegliere e di controllare i governanti”.

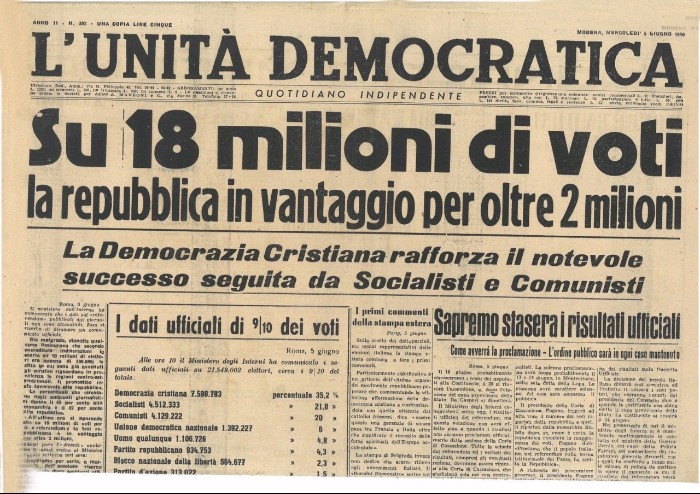

Eppure, ci ricorda Fimiani commentando la citazione della filosofa tedesca, se il plebiscito è senza dubbio uno degli strumenti che meglio si presta a favorire lo sbocco autoritario di una crisi di regime, esso non è riducibile solo a questo pur rilevante profilo, e il suo naturale polimorfismo lo conduce a percorrere vie diverse da quelle precedentemente intraprese, nascondendo, per utilizzare una metafora dell’autore, diversi possibili esiti e nuove combinazioni nelle pieghe del suo mantello. È appena il caso di richiamare, a titolo di esempio, il caso della Francia nel secondo dopoguerra, quando, in momenti storci differenti ma accomunati da un contesto politico “aperto”, nel 1946 e nel 1969, l’elettorato bocciò i progetti di Costituzione e di riforma costituzionale ad esso sottoposti; e sempre restando oltralpe, non si può non richiamare la peculiarità del passaggio dalla Quarta alla Quinta Repubblica, laddove il voto popolare, se diede legittimità, in coerenza con la più pura logica plebiscitaria, al rafforzamento del potere esecutivo a scapito di quello legislativo, lo fece però in forme e con esiti del tutto diversi da quelli registrati nel secolo precedente e nel primo dopoguerra, pur ridisegnando la dislocazione dei poteri in un senso comunque orientato ad accentuare il carattere decisionista e centralizzato dell’ordinamento.

In questo quadro, appare anche problematico tracciare una linea netta di separazione, perfino sul piano terminologico, tra il ricorso al voto popolare per legittimare un mutamento di regime politico o regolare una situazione di diritto internazionale (plebiscito in senso stretto) e la previsione costituzionale del ricorso al voto popolare in circostanze codificate (referendum); in linea di massima, si può affermare che il plebiscito si manifesta prevalentemente nella forma di un evento eccezionale, di rottura dell’ordinamento esistente, proprio in quanto di regola si cala in contesti di crisi istituzionale e di cambiamento di regime; mentre su un altro versante, il referendum si presenta come istituto integrativo e non oppositivo in regime di democrazia rappresentativa, componente fisiologica e non eccezionale all’interno del circuito della decisione politica. Ma una simile distinzione, se può essere utile per definire tipologie ideali, deve scontare numerose e significative eccezioni, a partire, ad esempio, dal referendum istituzionale del 1946, in Italia, un evento che, pur presentando i caratteri del plebiscito per il carattere alternativo della scelta sulla forma di Stato sottoposta al corpo elettorale, si svolse entro un contesto legale ben definito dalle norme che disciplinarono la transizione alla democrazia.

Di certo, l’indagine sui modelli plebiscitari e sulla loro possibile evoluzione non può essere considerata un discorso concluso una volta per tutte e da consegnare ai bilanci degli storici; anzi, nei travagli di un presente reso ancora più incerto dalla crisi economica e morale di questi anni, la tentazione plebiscitaria torna ad affacciarsi oggi come risposta possibile ed efficace alla crisi di consenso che scuote le democrazie moderne. Le nuove tecnologie informatiche aprono, per questo aspetto, prospettive nuove e inedite: tuttavia, ad oggi, la possibilità di consultare simultaneamente un numero indeterminato di soggetti su un numero indeterminato di questioni, non solo non è risultata migliorativa della qualità della partecipazione democratica dei cittadini alla vita pubblica, ma ha configurato prospettive non del tutto rassicuranti, di tipo, per così dire, neo oligarchiche, tali da prefigurare nuove e più inquietanti forme di leadership carismatica, in contesti nei quali la rete agisce più come moltiplicatore di stati d’animo emotivi che come canale di dialogo e partecipazione. A maggior ragione, dunque, è opportuna una riflessione critica su un fenomeno che proprio per la sua mutevolezza e flessibilità, non ha esaurito le proprie potenzialità di incidere sulla realtà politica del presente in forme certamente nuove, ma che non appaiono scevre dalle insidie che lo hanno accompagnato nella sua storia secolare.

Pubblicato giovedì 21 Dicembre 2017

Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/fascino-indiscreto-del-plebiscito/