Senza pane l’uomo muore di fame, ma senza arte muore di noia

Senza pane l’uomo muore di fame, ma senza arte muore di noia

Jean Dubuffet

Andava a cento all’ora, Jean Dubuffet, e non per la fidanzata. Per trovare la strada, imboccarla e spiccare il volo. Ma prima di decidere, a quarant’anni suonati, che l’arte sarebbe stata la sua unica via, si è guardato attorno tanto e per bene, ha assorbito luci dai cieli stellati di mezzo mondo e materie dalle terre più crete, odori tra i più aspri dalle strade polverose e morbidezze di sere parigine. Poi è partito, ha attraversato luoghi sensibili e mentali impervi e sconosciuti, ci ha educato a una nuova visione del mondo, ha strabiliato, scioccato, anche infastidito.

Ma dopo di lui l’idea di Arte non è più stata la stessa.

Nasce o, meglio, prende un nome, ciò che già c’è ma che in molti non vogliono vedere, tantomeno studiare né approfondire. È l’Art Brut da ritrovare, come lo stesso Dubuffet afferma nei suoi “Cahiers de l’Art Brut”, nei «lavori effettuati da persone indenni di cultura artistica, nelle quali il mimetismo, contrariamente a ciò che avviene negli intellettuali, abbia poca o niente parte, in modo che i loro autori traggano tutto (argomenti, scelta dei materiali, messa in opera, mezzi di trasposizione, ritmo, modi di scritture, ecc.) dal loro profondo e non stereotipi dell’arte classica o dell’arte di moda».

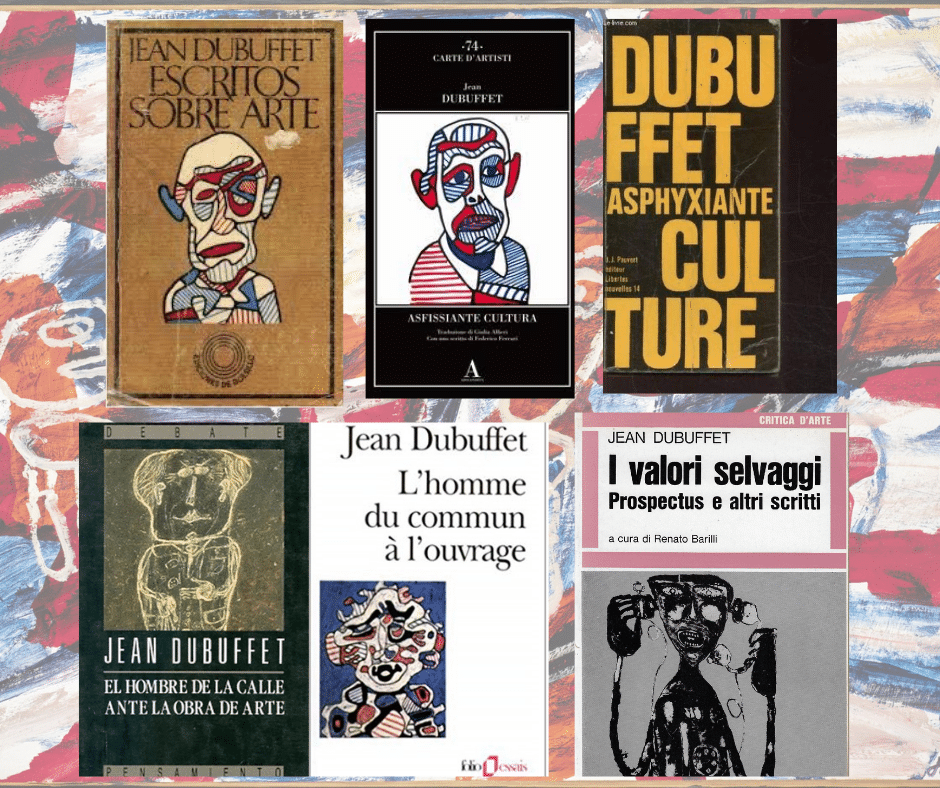

Certo, è con le sue opere che Dubuffet lascia sbalorditi, così volutamente estranee ai canoni estetici della bellezza classica di noi occidentali, intrisi di armonia tra le parti, purezza, perfezione, impeccabile rappresentazione della natura, ma è con le sue parole che scatena tempeste, scardina regole, sfonda porte chiuse da millenni. Leggerlo fa un gran bene, toglie ragnatele, apre orizzonti.

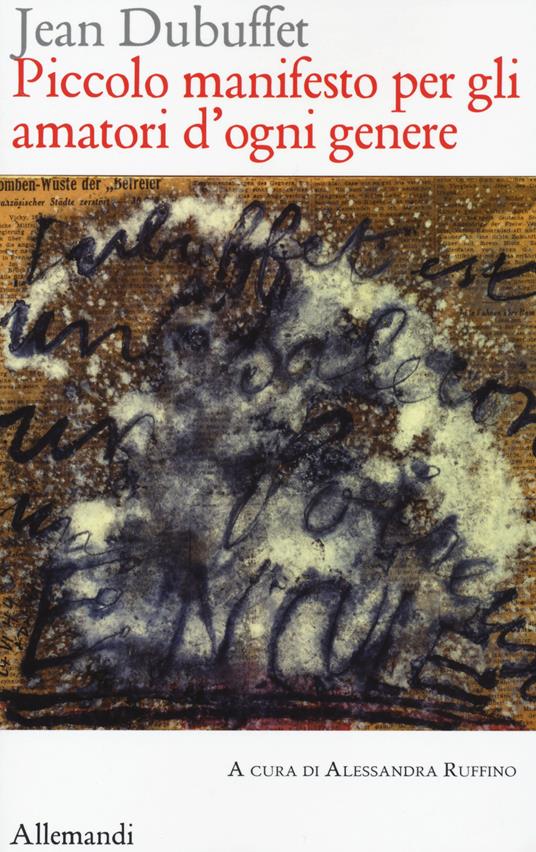

Esce per Allemandi, nella collana I testimoni dell’arte, e a 50 anni da una prima e incompleta traduzione, la versione integrale del “Piccolo manifesto per gli amatori d’ogni genere” (Prospectus aux amateurs de tout genre) che, scritto da Jean Dubuffet nel 1946, viene ora tradotto e curato da Alessandra Ruffino, consulente e dottore di ricerca formatasi all’università di Parma, poi l’approdo all’università di Torino, quindi i molti saggi e contributi storico-critici e l’attuale collaborazione con Il Giornale dell’Arte.

Dotata di un istinto speciale per le connessioni tra arte e letteratura, e capace di uno stile accattivante e mai saccente, attento ad attirare anche il lettore meno esperto lungo vie intrise di citazioni e metafore – ricordiamo tra i tanti suoi lavori il caleidoscopico “Ideogrammi per un viaggio nell’anima in Barocco”, edito nel 2010 per Aragno editore – l’autrice riporta alla luce questo raro esempio di totale “libertà” creativa, la parola che è per Dubuffet materia stessa di creazione, definendola «porta d’accesso per capire tutte le future scelte di Dubuffet, indispensabile per lo studio della sua visione dell’arte: scrittura, pittura e scultura. È una gioia poter offrire ai curiosi – non solo gli specialisti, ovviamente – un piccolo strumento per avvicinarsi all’opera di un artista autodidatta e singolarissimo; un outsider che ha avuto un profondo amore per la scrittura (avrebbe desiderato essere un nuovo Céline…) e un enorme impatto sull’arte del secondo Novecento. E anche il piacere di poter far conoscere un po’ di più l’insolita filosofia di questo Partigiano del Disordine, le cui provocazioni sono un invito (buono per tutte le epoche) ad abbattere gli steccati e a spingere sempre la mente fuori dai sentieri troppo battuti».

Ecco il motivo della scelta, del ritorno alle radici del Dubuffet pensiero, riprendendo lo studio, la traduzione, l’analisi di questo “manifesto” che di “piccolo” non ha davvero nulla: «È stata una “fulgurazione”, come direbbe Pasolini. Molti anni fa, dovendomi documentare sull’opera pittorica di Dubuffet per esigenze di didattica, mi sono imbattuta nei suoi testi, innamorandomene». E continua Alessandra Ruffino: «“Il piccolo manifesto per gli amatori d’ogni genere” è il primo di una serie di scritti, non solo d’arte, che l’autore pubblicherà per 40 anni, fino a pochi mesi prima della morte, nel 1985. Ho intrapreso il lavoro di traduzione ed edizione per passione di sapere e di “transmission de connaissance”, espressione ben più illuminante rispetto a “divulgazione”, il termine italiano corrispondente».

Ecco il motivo della scelta, del ritorno alle radici del Dubuffet pensiero, riprendendo lo studio, la traduzione, l’analisi di questo “manifesto” che di “piccolo” non ha davvero nulla: «È stata una “fulgurazione”, come direbbe Pasolini. Molti anni fa, dovendomi documentare sull’opera pittorica di Dubuffet per esigenze di didattica, mi sono imbattuta nei suoi testi, innamorandomene». E continua Alessandra Ruffino: «“Il piccolo manifesto per gli amatori d’ogni genere” è il primo di una serie di scritti, non solo d’arte, che l’autore pubblicherà per 40 anni, fino a pochi mesi prima della morte, nel 1985. Ho intrapreso il lavoro di traduzione ed edizione per passione di sapere e di “transmission de connaissance”, espressione ben più illuminante rispetto a “divulgazione”, il termine italiano corrispondente».

Ruffino non nasconde le difficoltà incontrate: «Nessun editore mi aveva commissionato il lavoro. A edizione ultimata ho iniziato a proporlo a diverse case editrici, ma ci sono voluti 5-6 anni per trovare un editore, ottenere da Gallimard la cessione dei diritti di traduzione e la successiva approvazione da parte della Fondation Dubuffet, che ha facoltà di vietare la pubblicazione di traduzioni e studi sul pittore qualora non li ritenga scientificamente validi. È stata una vera impresa».

Nulla è mai semplice quando si parla di Dubuffet, neppure per Dubuffet stesso che prima di scegliere la strada, incognita e complessa, dell’arte – lo fa a quarantatre anni, età in cui normalmente o si è già nel pieno del successo o dimenticati, finiti, out – ha vissuto fino al 1937 la tranquilla e agiata vita borghese del commerciante di vini all’ingrosso, con tanto di moglie e figlia.

Nato a Le Havre il 21 giorno del 1901, ama dipingere fin da piccolo e nel 1918 frequenta per soli sei mesi, e con scarsi risultati, l’Académie Julian a Parigi. Non scatta l’intuizione artistica ma almeno frequenta le persone giuste, Raoul Dufy, Fernand Léger e Susanne Valadon – modella di Toulouse-Lautrec, Renoir, Pierre Puvis de Chavannes e madre di Utrillio – e legge avidamente il saggio critico “Sull’arte degli alienati” di Hans Prinzhorn, primo passo verso la passione della sua vita, l’arte inconsapevole dei popoli primitivi, per malati di mente, dei bambini, delle tribù africane.

Viaggia, viaggia tanto: l’Italia nel 1923, il Sudamerica l’anno dopo, l’Algeria nel 1927 e la folgorazione per le dune, la «materia deserto», dove tornerà per ben tre volte nel 1944, attirato da un luogo che è già di per sé completo, universale, infinito.

Sono anni in cui, ufficialmente, smette di dipingere e lavora come disegnatore industriale, quindi si accasa e porta avanti la gestione dell’azienda vinicola familiare a Buenos Aires.

Smette di dipingere ma non smette di osservare, criticare, dissociare, ma anche cucire, mondi apparentemente lontani o opposti all’arte tradizionale. Anni in cui raccoglie, cataloga, sedimenta e lascia macerare. Poi si vedrà cosa.

Il biennio 1935-1937 segna due importanti fratture nella quiete apparente: il dissesto finanziario dell’azienda e i primi venti di guerra fanno emergere una crisi esistenziale che in realtà stava sobbollendo da sempre. Divorzio e nuovo matrimonio nel 1937. Alla seconda moglie, Lili, si ispira per alcune delle sue Maschere, burattini in stoffa e cartapesta, già drammatiche nella loro striminzita fragilità, già poetiche nel voluto irrealismo e in una certa voluta e maldestra incompletezza formale.

È fatta.

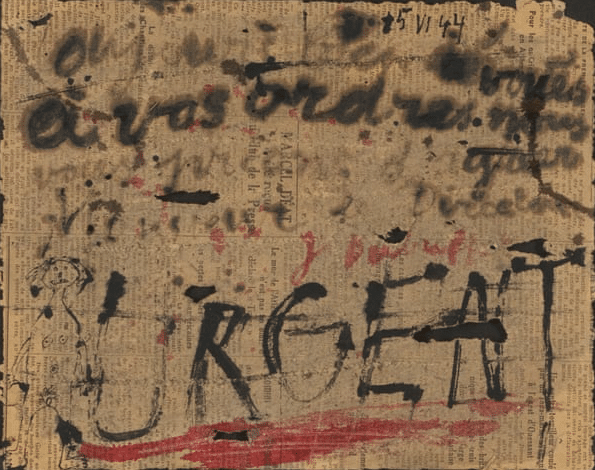

Dal 1942 in poi scrive e dipinge: la consacrazione avviene con tutti gli onori con una imponente personale, 80 le opere esposte, in una delle Gallerie più importanti di Parigi, quella di René Drouin e Leo Castelli, il 20 ottobre 1944. «In parallelo a questo esordio – scrive Alessandra Ruffino – Jean Paulhan propone all’artista di raccogliere i suoi scritti e di pubblicarli nella collana Gallimard “Métamorphoses” che ospita il fior fiore dell’avanguardia letteraria del tempo, nonché i nomi del Panthéon segreto di Dubuffet: Michaux, Queneau, Artaud, Ponge, Sanit Jophn Perse».

Parola e materia. Mai disgiunte, mai ostili. Come un Leopardi che attinge dal suo sterminato e stereoscopico Zibaldone per estrarne le spettacolari liriche immortali, anche per Dubuffet la parola è già materia viva, è già carta tatto odore inchiostro segno, ma anche gesto movimento danza, improvvisazione che si fa studio, attenzione, approfondimento filosofico.

Sono le parole la sua prima “azione violenta” per abbattere gli stereotipi di un mondo classico accademico e chiuso, elitario sia tra chi crea che tra chi compra, che emargina chi non ritiene essere all’altezza del dialogo artistico: «Non si è pittori così come si è ventriloquo – scrive in “Progetto preliminare di una conferenza popolare sulla pittura”, la prima delle sezioni del “Piccolo manifesto” – Tutti sono pittori. Dipingere è come parlare o camminare. Per l’essere umano fare schizzi su qualunque superficie capiti sotto mano, scarabocchiare qualche immagine, è naturale come parlare».

E ancora, nelle ultime righe dello stesso testo: «L’arte è un campo aperto a tutti, che non necessita affatto di doni particolari, né d’istruzione o di iniziazione preliminare: chiunque può apprezzarla e praticarla al meglio. L’unica cosa che conta è che non cerchi di imitare nessuno, ma che faccia ed abbia voglia di fare, in tutta semplicità, per proprio diletto e senza falso pudore. Se è fatta in modo diverso dal consueto, se è strampalata, se è imprevista al punto forse di far ridere, be’, tanto meglio! È il marchio dell’inatteso. L’arte deve sempre un po’ far ridere e un po’ far paura. Tutto tranne annoiare. Se desiderata decorare casa con un quadro, fatevelo da voi, a modo vostro, sul primo pezzo di cartone che capita, mettetevici, vi dico che potete farlo. Decorate le vostre care con quadro che siano una festa, che facciano della vostre case una festa».

Cosa si può immaginare di più semplice? Di più naturale? Quando, in quale momento storico e perché l’arte è diventata appannaggio di chi dice di saperla pensare, gestire, creare? Domande alle quali, in parte, l’artista risponde, proprio nel Piccolo manifesto.

Per fortuna, in questa sua ‘battaglia’ che da ideologica diventa sociale e coinvolge trasversalmente la cultura occidentale, non è solo: nel 1948, dopo il “Foyer de l’Art Brut”, mostra di opere di alienati mentali alla Galerie Drouin di Parigi, fonda la “Compagnie de l’Art Brut” con lo stesso Reneé Drouin, André Breton, Jean Paulhan e Michel Tapié grazie alla quale porre nuova attenzione agli “artisti loro malgrado”, che creano senza intenzioni estetiche, seguendo l’istinto,l senza pensare a committenti, galleristi, pubblico e critica.

Favoloso questo Dubuffet che abbatte barriere, che toglie piedistalli, che ritrova il gesto artistico nelle azioni e nelle materie più inaspettate e ce lo racconta con fiabesca capacità evocativa, modellando liriche sinestesie che, a socchiudere gli oggi per immaginare il narrato, si animano di luci, suoni, odori: «Tutta pervasa di guizzi, di luccichii nell’acqua corrente, come sarebbe affascinante l’opera di una trota, se le trote dipingessero. Quella dei serpenti – se i serpenti ci svelassero le loro opere – tutta invasata di pietra rovente. Quella dell’uccello, piena di cielo e di nuvole. E qualsiasi oggetto dipingessero, se fosse ad esempio una mela, la trota ci metterebbe qualcosa delle sue fredde traiettorie, il serpente qualosa della pietra, l’uccello qualcosa del cielo».

Che meraviglia. Come e perché mai scindere il poeta dal pittore? Impossibile, per fortuna.

I 40 anni che seguono, muore a Parigi il 12 maggio 1985, sono una cavalcata furente e spesso individuale – è uomo di carattere schivo che peggiora con gli anni, a vederlo così sobrio e tranquillo, modestamente vestito nelle sue smunte grisaglie e i camiciotti da impiegato tutto lo diresti tranne un artista – verso un’idea di Arte assoluta e perenne, sempre dentro ed attorno a noi, che quasi toglie il respiro.

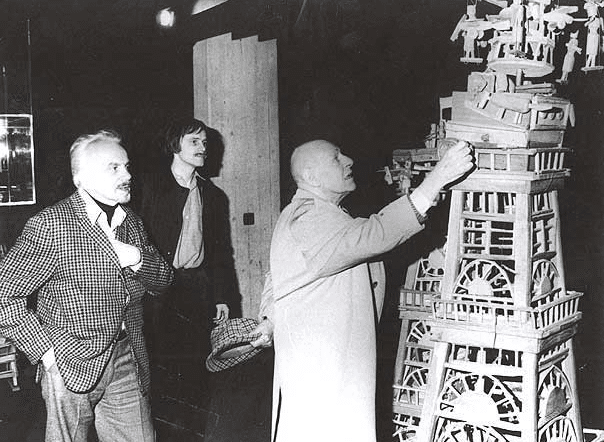

Migliaia e migliaia tra dipinti, schizzi, disegni e sculture, istallazioni e ceramiche, persino scene e costumi per grandiose piecè teatrali – si pensi alle tre rappresentazioni del suo “Coucou Bazar” grandioso circo di danzatori ed acrobati a dar vita al Ciclo dei suoi “Hourloupe”, la più riuscita nella mostra torinese del 1978 voluta da Gianni Agnelli – ne troviamo elenco completo nei 33 volumi del “Catalogue des travaux”, a cui lavora dal 1964 con Max Loreau, grazie ai quali ‘inonda’ dapprima l’amata Francia e poi, con un istinto per i luoghi, i mecenati e le occasioni da attento estimatore di se stesso, l’Europa e gli Stati Uniti.

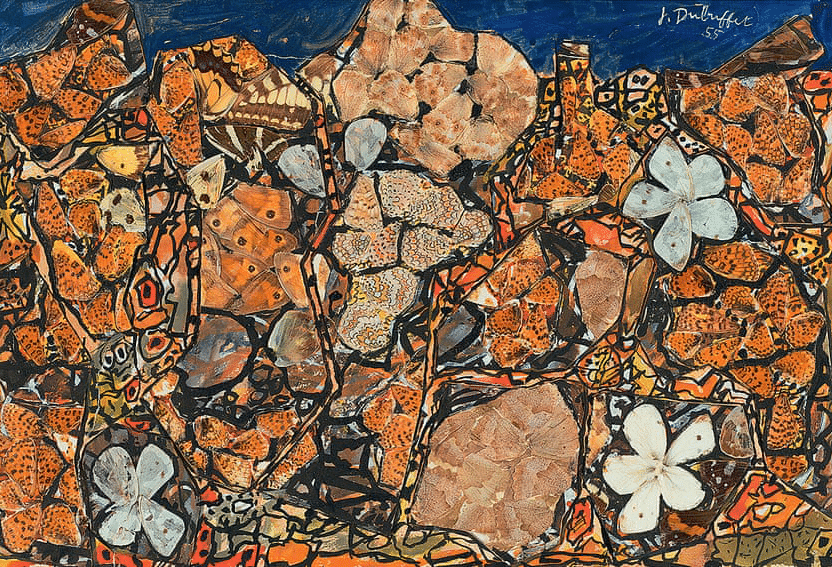

Lo affascina soprattutto New York dove, dopo la prima personale alla Pierre Matisse Gallery, vive due anni, il 1951 e il 1952, dopodiché torna a Parigi e nel 1954 allestisce una retrospettiva al Cercle Volney. Dal 1949 al 1960 lavora contemporaneamente a molti progetti, “Paysage Grotesque” (1949-1950), “Corps de Dames e Sols et Terrains”, “Assemblage e Texturologie” e “Materiologìes” mentre esplora, con Asger Jorn, anche la composizione musicale. Diventato famosissimo e richiestissimo in un solo decennio, molti musei gli dedicano personali e retrospettive: lo Schloss Morsbroich a Leverkusen, in Germania, il Musée des Arts Décoratifs di Parigi, il Museum of Modern Art di New York, l’Art Institute di Chicago, lo Stedelijk Museum di Amsterdam, la Tate Gallery di Londra, l’Akademie der Künste di Berlino, il Museum Moderner Kunst di Vienna, la Joseph-Haubrichkunsthalle di Colonia e la Solomon R. Guggenheim Museum di New York dove tronerà con una grandiosa personale per il suo 80esimo compleanno, nel 1981.

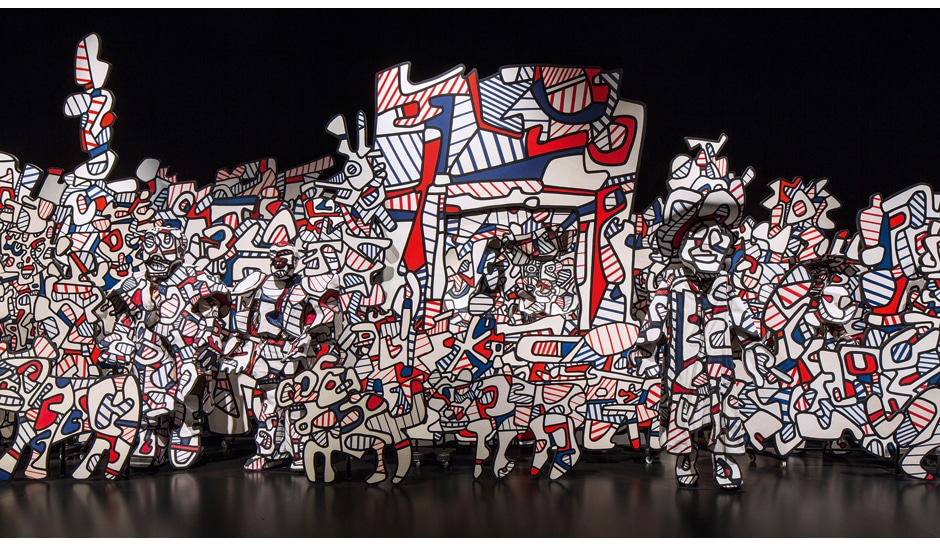

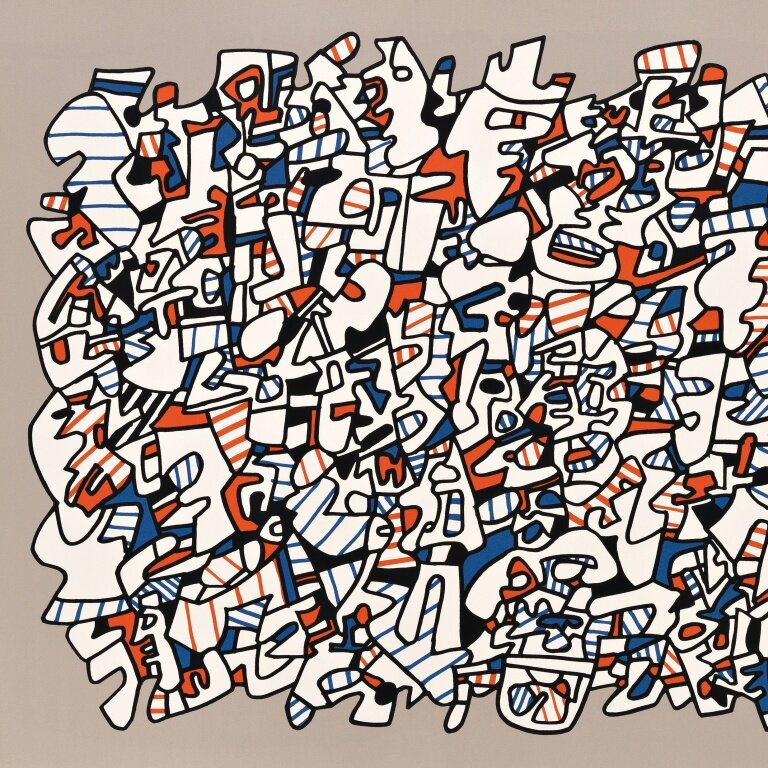

Nel 1964 desta scalpore, in Italia, la personale a Palazzo Grassi e la nuova serie dei dipinti “Hourloupe” che, iniziata nel 1962, si evolve in modo imprevisto perché l’artista lo indaga e nutre fino al 1983, a due anni dalla morte. Rosso, blu e bianco per tratteggi e morbide righe che evocano, senza mai realmente descrivere, figure umane o animali, onde, visioni. Tutto nell’“hourloupe” è nuovo ed dal contempo antichissimo, come spiegato dal testo della Fondazione Dubuffet: “La parola Hourloupe era il titolo di un piccolo libro pubblicato di recente e nel quale apparivano, con un testo in gergo, riproduzioni di disegni con le penne rosse e blu. L’ho associato, per assonanza, a ululato, fischio, lupo, Riquet à la Houppe e al titolo Le Horla dal libro di Maupassant ispirato alla distrazione mentale”.

In continua espansione concettuale e fisica, l’Hourlopue diventa assemblaggi, collages, opere teatrali con visioni danzanti e negli anni Settanta incredibili sculture monumentali in resina epossidica, pensate per interagire fortemente con il paesaggio circostante, naturale o urbano: “Il Bel in costume”, realizzato postumo, nel 2000, da un progetto del 1973 per i Giardini delle Tuileries a Parigi; “La sala caldaie con camino”, scultura di 14 metri al centro di una grande rotonda a Vitry-sur-Seine; la “Closerie Falbala”, giardino e luogo di meditazione nel Comune di Perigny; il famosissimo “Il gruppo dei quattro alberi” che, voluto da David Rockefeller per la nuova sede della sua banca a New York, eleva le sue bianche, leggere braccia per ben 14 metri in Chase Manhattan Plaza; e la grandiosa “Tour aux Figures”, che con i suoi 24 metri di altezza e i 12 di profondità, si staglia all’orizzonte del Parco dell’Ile Saint-Germain a Issy-les-Moulineaux.

Niente male per un artista che parte tardi, si dissocia dalle Accademie e dai valori condivisi dell’elitè intellettuale, che ama le tracce della vita sulla pelle del mondo, si lascia affascinare dai disegni dei bambini, dei malati di mente, dai graffiti delle caverne e poi diventa, questo il segno della sua evidente incoerenza, autore amato ed osannato dai ricchi del Pianeta e da loro richiesto e molto ben retribuito.

«Coerenza a cifre elastiche o Impostura», così la definisce Alessandra Ruffino nel suo “Il partigiano del disordine”, il testo critico che apre, dispiega, analizza e accarezza le parole, e quindi la mente, di questo artista unico, complesso, contraddittorio: «dopo tanto strillare contro Ministri, maestri e adepti di un’arte di setta (…) finì per essere assai presto musealizzato e, reprimendo i furori anarchici, lesto ad accogliere incarichi dai massimi esponenti del capitalismo mondiale. (…) Dubuffet condona a se stesso l’istinto di mentire da lui riconosciuto come proprio dell’uomo: “È anche molto interessante (…) questo gusto che ha l’uomo di mentire. Quelli che non mentono, quelli che mortificano o reprimono (o fanno finta) questo istinto che è in loro, sono loro che non sono sinceri”».

Mentiremmo anche noi se non ammettessimo che navigare nell’onirico libero mondo dell’Art Brut leggendo “Il Piccolo manifesto per gli amatori di ogni genere” ci ha fatto un gran bene, che ci ha portati un po’ di sano e naturale ottimismo nei confronti delle nostre capacità e che, soprattutto, ci siamo divertiti, appassionati, identificati nell’autore quando nel capitolo “All’uomo comune la medaglia d’oro” che chiude l’opera, afferma: «Non esistono più grandi uomini, geni. Ecco che infine ci siamo sbarazzati di quei fantocci e del loro malocchio: erano un’invenzione dei Greci, come i Centauri e gli Ippogrifi. Niente più geni e unicorni. Ne abbiamo avuto così paura per tremila anni! Non sono gli uomini ad essere grandi. È l’Uomo che è grande. Non è l’essere un Uomo di eccezione che è meraviglioso. È l’essere un Uomo».

E dite se è poco.

Elisabetta Dellavalle, giornalista e docente, collabora con La Stampa

Pubblicato sabato 11 Dicembre 2021

Stampato il 18/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/forme/jean-dubuffet-il-partigiano-del-disordine/