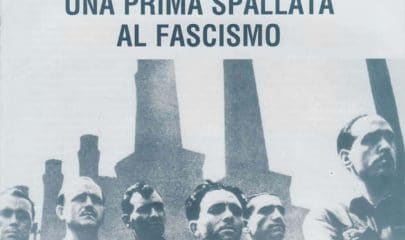

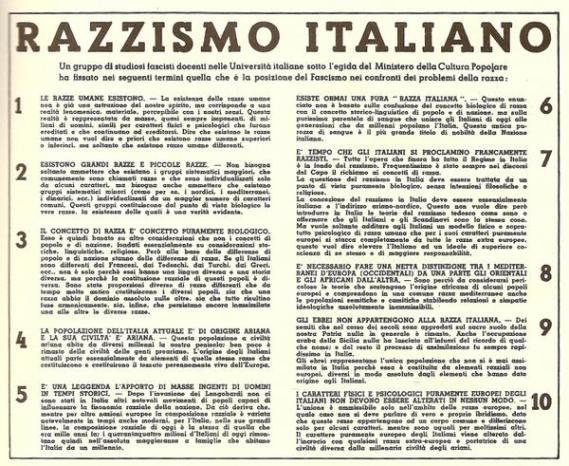

Con la pubblicazione, il 15 luglio 1938, del Manifesto della razza, venne ufficialmente aperta la campagna antisemita in Italia. Il primo documento “istituzionale” del razzismo fascista non recava tuttavia la firma del dittatore, o dei principali gerarchi, né di altre personalità politiche, poiché il regime preferì rivestirlo delle spoglie di un lavoro “scientifico”, condotto da un gruppo di “studiosi” fascisti, sotto l’egida del Ministero della cultura popolare.

Con la pubblicazione, il 15 luglio 1938, del Manifesto della razza, venne ufficialmente aperta la campagna antisemita in Italia. Il primo documento “istituzionale” del razzismo fascista non recava tuttavia la firma del dittatore, o dei principali gerarchi, né di altre personalità politiche, poiché il regime preferì rivestirlo delle spoglie di un lavoro “scientifico”, condotto da un gruppo di “studiosi” fascisti, sotto l’egida del Ministero della cultura popolare.

Esperti prontamente elogiati dal segretario del PNF Achille Starace per “la precisione e la concisione delle tesi” illustrate.

Questi i nomi dei precisi e concisi “scienziati”: Lino Businco (assistente di patologia generale all’Università di Roma); Lidio Cipriani (docente di antropologia all’Università di Firenze); Arturo Donaggio (direttore della clinica neuropsichiatrica dell’Università di Bologna); Leone Franzì (assistente della clinica pediatrica dell’Università di Milano); Guido Landra (assistente di antropologia all’Università di Roma); Nicola Pende (direttore dell’Istituto di patologia medica dell’Università di Roma); Marcello Ricci (assistente di zoologia all’Università di Roma); Franco Savorgnan (docente di Demografia all’Università di Roma e presidente dell’Istituto centrale di statistica); Sabato Visco (direttore dell’Istituto di fisiologia generale dell’Università di Roma); Edoardo Zavattari (direttore dell’Istituto di zoologia dell’Università di Roma). Si trattava di personaggi noti, come Nicola Pende, senatore del Regno, Sabato Visco, membro dal 1934 della Camera dei deputati nel 1934 e dal 1939 della Camera dei fasci e delle corporazioni, e Franco Savorgnan; e meno noti, come Lino Businco, Edoardo Zavattari, Lidio Cipriani e Arturo Donaggio (il più anziano del gruppo, deceduto in un incidente automobilistico nel 1942); altri ancora erano perfetti sconosciuti, come Leone Franzì, Marcello Ricci e Guido Landra, quest’ultimo peraltro pedina non secondaria della costruzione del razzismo fascista.

Offrendo un avallo pseudoscientifico alle sconnesse elucubrazioni razziste del regime, i firmatari del Manifesto, con le loro prese di posizione e con le azioni concrete intraprese dal 1938 in poi, assunsero una gravissima responsabilità politica e morale nella persecuzione e poi nello sterminio degli ebrei italiani. Eppure, nessuno di loro subì alcun pregiudizio dopo la Liberazione, i pochi che vi incorsero passarono indenni nelle maglie dell’epurazione e le loro carriere proseguirono tranquillamente nella Repubblica democratica, dalla quale anzi alcuni ottennero riconoscimenti e onorificenze. I loro precedenti furono completamente rimossi, e, quando i loro nomi vennero citati, fu per segnalare presunti meriti scientifici e le posizioni accademiche conseguite, mentre i loro trascorsi razzisti furono coperti da un rigoroso silenzio.

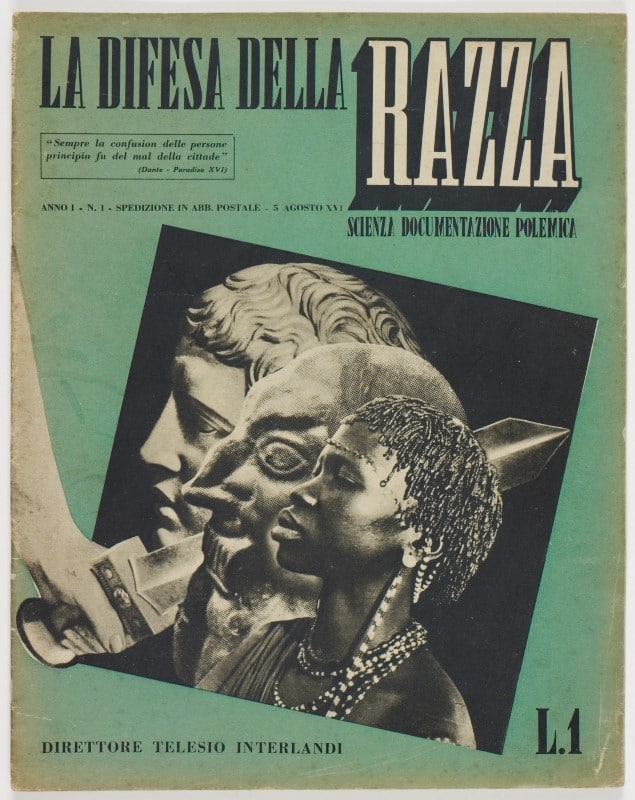

Si sa per certo che il Manifesto fu redatto materialmente da Guido Landra, all’epoca assistente all’Università di Roma: un giovanotto alquanto intraprendente che, alla ricerca di patronati politici per avanzare in una carriera accademica che stentava a decollare, aveva puntato decisamente in alto, nientemeno che sulla persona del dittatore. In una lettera indirizzata a Osvaldo Sebastiani, segretario di Mussolini, l’11 luglio 1940 (pubblicata con altri documenti in Giorgio Israel e Pietro Nastasi, Scienza e razza nell’Italia fascista, Bologna, 1998), aveva ricordato di essere stato l’estensore materiale del documento, sotto dettatura del duce, e aveva ribadito lo stesso concetto in una lettera a quest’ultimo (27 settembre 1940), nella quale si raccomandava (invano) per un posto di professore di antropologia all’Università di Palermo. All’epoca, peraltro, la fulminea carriera di Guido Landra era già giunta al suo epilogo, e il giovane antropologo era caduto in disgrazia, a causa di una contiguità, ritenuta eccessiva nelle alte sfere del regime, con il razzismo biologico di matrice nazista: nel dicembre 1938, si era recato in Germania, in qualità di neo nominato direttore dell’ufficio studi e propaganda sulla razza del Minculpop, insieme al suo vice, Lino Businco, per un viaggio “di studio” (con tappe presso la scuola delle politiche razziali di Babelsberg e il campo di concentramento di Sachsenhausen), ed era stato insignito dell’ordine della croce rossa tedesca di prima classe (Businco si era dovuto accontentare della decorazione di seconda classe). Lo zelo filo nazista di Landra lo aveva reso sospetto a Mussolini, che, desideroso di differenziarsi dall’alleato e di conferire una connotazione autoctona al razzismo fascista, si era avvicinato alla versione nazionalista e spiritualista di esso, propugnata, tra gli altri, da Pende e Visco, e vista con favore anche da alcune componenti della gerarchia vaticana (padre Agostino Gemelli e padre Tacchi Venturi erano tra le trecentotrenta personalità che avevano sottoscritto il Manifesto dopo la sua pubblicazione). Lo stesso Pende avrebbe incidentalmente ricordato questa circostanza in una lettera del 18 ottobre 1938, il cui principale oggetto era la richiesta di protezione dalle accuse di scarsa ortodossia razziale, rivoltegli da Telesio Interlandi, uomo di punta dell’antisemitismo fascista. In questo clima di intrighi e reciproche accuse, Landra fu rimosso dalla direzione dell’ufficio studi e propaganda sulla razza del Minculpop nel 1939, a pochi mesi dal viaggio in Germania, e sostituito da Sabato Visco, che conservò per qualche mese il più flessibile Businco nella posizione di vice direttore.

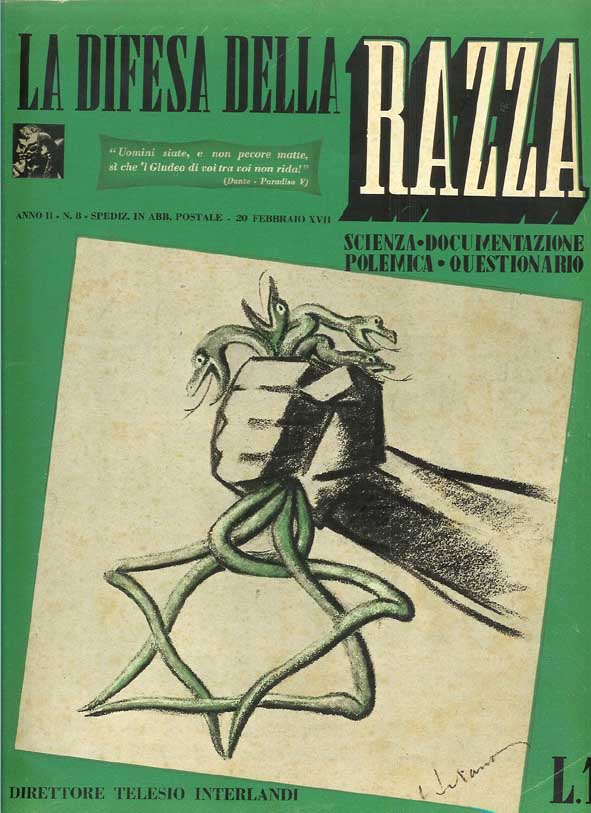

Tra i firmatari del Manifesto, Lino Businco fu uno dei più abili a fare dimenticare i propri precedenti razzisti nel dopoguerra. La voce che gli viene dedicata dalla Grande enciclopedia della Sardegna sostiene addirittura che egli fu “ingiustamente accusato di razzismo”: un’affermazione stupefacente, se si considerano i precedenti, compresa l’attiva partecipazione al comitato di redazione della famigerata Difesa della razza diretta da Telesio Interlandi, ma purtroppo avallata dalle massime autorità della Repubblica: reintegrato senza problemi nella sua posizione accademica, Businco divenne infatti direttore del Centro Studi Biologici dell’associazione cavalieri italiani dell’Ordine di Malta e, in tale veste fu insignito, nel 1962, della commenda al merito della Repubblica Italiana. La vicenda fu oggetto di una interrogazione parlamentare (maggio 1964), alla quale rispose il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Salizzoni, affermando che il conferimento dell’onorificenza era stato sollecitato dal gran maestro dell’Ordine dei Cavalieri di Malta nel corso di una visita di Stato presso il Presidente della Repubblica, e che a tale richiesta si era dato corso “secondo una prassi di cortesia di carattere internazionale costantemente seguita”, senza quindi che venissero raccolte informazioni sui precedenti del neo commendatore.

Analogo silenzio coprì i trascorsi di Lidio Cipriani che, come segnala la voce dedicatagli dal Dizionario biografico degli italiani (nella quale viene indicato come firmatario del Manifesto della razza) prima della guerra era stato allontanato dagli incarichi accademici con l’accusa di malversazione: anche Cipriani, peraltro, inviso in particolare al potente Sabato Visco, e sgradito a Mussolini per avere espresso dubbi sulla tesi dell’omogeneità razziale degli italiani, rimase coinvolto nei conflitti che agitavano incessantemente il mondo del razzismo fascista. Arrestato nel giugno 1945 con l’accusa di essere stato uno dei firmatari del Manifesto della razza, fu liberato sette mesi dopo in seguito a un’ordinanza di non luogo a procedere e riprese indisturbato la sua attività (nel 1956 il Dizionario di italiani all’estero, lo definiva “emerito antropologo”), fino alla morte, nel 1962.

Ancora più emblematica, la vicenda parallela di Pende e Visco: sospesi entrambi dall’insegnamento, nel 1944, per iniziativa dell’autorità militare alleata, nel dopoguerra sfruttarono abilmente i dissapori con altri esponenti del razzismo di regime, adducendoli come prove della loro estraneità alle politiche razziali, e sfuggirono così a qualsiasi sanzione. L’incredibile versione di Visco, di avere retto l’ufficio di studi e propaganda sulla razza per tenerne lontani gli elementi più estremi e temperare gli effetti della politica di persecuzione, fu accolta dalla Commissione centrale di epurazione, malgrado i dubbi espressi da alcuni commissari e le prove contrarie addotte dall’Alto Commissariato. Come Visco, anche Pende sostenne inoltre di non avere mai sottoscritto il Manifesto, di averne anzi criticato i contenuti, e che la firma era stata estorta. Il 13 gennaio 1949, già riammesso in servizio, Pende scrisse a Carlo Alberto Viterbo, direttore del periodico Israel, per ribadire la sua versione, affermando di non avere “mai firmato il famigerato manifesto della razza del 1938, né mai aderito o collaborato alla campagna fascista antisemita”. Anche in questo caso la fantasiosa versione fornita da Pende poteva vantare l’avallo della Commissione centrale di epurazione, che aveva parlato esplicitamente “di un gruppo di professori, all’uopo convocati presso il ministero della cultura popolare, i quali non solamente non avevano dato la loro approvazione ma avevano anzi protestato specialmente quelli che avevano una maggiore autorità perché erano senatori o consiglieri nazionali, cioè Pende e Visco”. Lo stesso Pende citava poi un suo articolo apparso il 5 ottobre 1938 nel periodico “Vita universitaria”, per sostenere di avere assunto in esso posizioni pubbliche contro il razzismo. In realtà, come spiegava Carlo Alberto Viterbo nella replica, pubblicata nello stesso numero di Israel, i brani richiamati da Pende, nei quali si criticavano le posizioni più estreme del razzismo biologico di matrice tedesca, non erano tali da fare presumere un ripudio delle tesi razziste, tanto più che lo stesso articolo si concludeva reiterando le argomentazioni tipiche del razzismo fascista sui rischi del “meticciato” e spiegando che “la coniugazione di italiani con gente che, come gli ebrei, gli etiopici, gli arabi, sono tanto lontani, soprattutto spiritualmente, dalla progenie romana-italica, deve essere severamente vietata”. In realtà, come sottolineava il direttore di Israel, non vi era alcuna traccia di un atto di dissociazione, neanche implicito, dalla politica razziale del regime; l’autodifesa di Pende, come quella di Visco, puntava a presentare come opposizione alla politica razzista del regime quella che era stata una mera differenziazione tra una fondazione biologica del razzismo, di derivazione germanica (sostenuta da personaggi come Landra, Interlandi e Preziosi), e una concezione nazionale e spiritualista, basata sul culto della romanità e della “razza italica”, propugnata dagli stessi Pende e Visco (oltre che, tra gli altri, da Acerbo, Evola e Orano), e ben vista dallo stesso Mussolini. In tale contesto di conflittualità, che in nulla attenuò il rigore della persecuzione antisemita, si comprende, come scrivono nel loro saggio Israel e Nastasi, “il ruolo avuto da personaggi come Pende e Visco nella ridefinizione dei contorni teorici della politica razziale. I conflitti avuti con la componente estremista, proseguono i due autori, servono a definire nei termini più chiari questo ruolo. Essi non possono quindi essere invocati per tentare di scagionare questi autentici protagonisti della politica razziale”. Anche nel caso di Sergio Zavattari, peraltro, malgrado la sottoscrizione del Manifesto e la collaborazione assidua alla “Difesa della razza”, gli organismi preposti all’epurazione accolsero la versione dell’interessato, di avere manifestato il proprio dissenso e di non avere svolto attività antisemita, e revocarono la sospensione inflittagli nel 1944, reintegrandolo prontamente nelle funzioni di docente universitario.

Ancora più emblematica, la vicenda parallela di Pende e Visco: sospesi entrambi dall’insegnamento, nel 1944, per iniziativa dell’autorità militare alleata, nel dopoguerra sfruttarono abilmente i dissapori con altri esponenti del razzismo di regime, adducendoli come prove della loro estraneità alle politiche razziali, e sfuggirono così a qualsiasi sanzione. L’incredibile versione di Visco, di avere retto l’ufficio di studi e propaganda sulla razza per tenerne lontani gli elementi più estremi e temperare gli effetti della politica di persecuzione, fu accolta dalla Commissione centrale di epurazione, malgrado i dubbi espressi da alcuni commissari e le prove contrarie addotte dall’Alto Commissariato. Come Visco, anche Pende sostenne inoltre di non avere mai sottoscritto il Manifesto, di averne anzi criticato i contenuti, e che la firma era stata estorta. Il 13 gennaio 1949, già riammesso in servizio, Pende scrisse a Carlo Alberto Viterbo, direttore del periodico Israel, per ribadire la sua versione, affermando di non avere “mai firmato il famigerato manifesto della razza del 1938, né mai aderito o collaborato alla campagna fascista antisemita”. Anche in questo caso la fantasiosa versione fornita da Pende poteva vantare l’avallo della Commissione centrale di epurazione, che aveva parlato esplicitamente “di un gruppo di professori, all’uopo convocati presso il ministero della cultura popolare, i quali non solamente non avevano dato la loro approvazione ma avevano anzi protestato specialmente quelli che avevano una maggiore autorità perché erano senatori o consiglieri nazionali, cioè Pende e Visco”. Lo stesso Pende citava poi un suo articolo apparso il 5 ottobre 1938 nel periodico “Vita universitaria”, per sostenere di avere assunto in esso posizioni pubbliche contro il razzismo. In realtà, come spiegava Carlo Alberto Viterbo nella replica, pubblicata nello stesso numero di Israel, i brani richiamati da Pende, nei quali si criticavano le posizioni più estreme del razzismo biologico di matrice tedesca, non erano tali da fare presumere un ripudio delle tesi razziste, tanto più che lo stesso articolo si concludeva reiterando le argomentazioni tipiche del razzismo fascista sui rischi del “meticciato” e spiegando che “la coniugazione di italiani con gente che, come gli ebrei, gli etiopici, gli arabi, sono tanto lontani, soprattutto spiritualmente, dalla progenie romana-italica, deve essere severamente vietata”. In realtà, come sottolineava il direttore di Israel, non vi era alcuna traccia di un atto di dissociazione, neanche implicito, dalla politica razziale del regime; l’autodifesa di Pende, come quella di Visco, puntava a presentare come opposizione alla politica razzista del regime quella che era stata una mera differenziazione tra una fondazione biologica del razzismo, di derivazione germanica (sostenuta da personaggi come Landra, Interlandi e Preziosi), e una concezione nazionale e spiritualista, basata sul culto della romanità e della “razza italica”, propugnata dagli stessi Pende e Visco (oltre che, tra gli altri, da Acerbo, Evola e Orano), e ben vista dallo stesso Mussolini. In tale contesto di conflittualità, che in nulla attenuò il rigore della persecuzione antisemita, si comprende, come scrivono nel loro saggio Israel e Nastasi, “il ruolo avuto da personaggi come Pende e Visco nella ridefinizione dei contorni teorici della politica razziale. I conflitti avuti con la componente estremista, proseguono i due autori, servono a definire nei termini più chiari questo ruolo. Essi non possono quindi essere invocati per tentare di scagionare questi autentici protagonisti della politica razziale”. Anche nel caso di Sergio Zavattari, peraltro, malgrado la sottoscrizione del Manifesto e la collaborazione assidua alla “Difesa della razza”, gli organismi preposti all’epurazione accolsero la versione dell’interessato, di avere manifestato il proprio dissenso e di non avere svolto attività antisemita, e revocarono la sospensione inflittagli nel 1944, reintegrandolo prontamente nelle funzioni di docente universitario.

Nessun altro dei firmatari subì alcun tipo di sanzione: Savorgnan, Ricci, Franzi, tutti tornarono pressoché indisturbati ai loro lavori, spesso più celermente degli studiosi ebrei che erano stati cacciati dalle accademie e dalla università, e la cui reintegrazione incontrò maggiori difficoltà di quelle dei loro persecutori.

Nessun altro dei firmatari subì alcun tipo di sanzione: Savorgnan, Ricci, Franzi, tutti tornarono pressoché indisturbati ai loro lavori, spesso più celermente degli studiosi ebrei che erano stati cacciati dalle accademie e dalla università, e la cui reintegrazione incontrò maggiori difficoltà di quelle dei loro persecutori.

Non si nascosero, i firmatari del Manifesto, anzi, alcuni di loro, come abbiamo visto, non ebbero remore nel rivendicare rumorosamente la loro estraneità alla persecuzione e allo sterminio degli ebrei, e nel negare qualsiasi responsabilità in quei tragici eventi. In questo, furono ampiamente assecondati da quanti pure avrebbero potuto e dovuto ricordare i loro misfatti. Come ha ricordato Franco Cuomo (I dieci: chi erano gli scienziati italiani che firmarono il Manifesto della razza, Roma, 2005) a Pende, Zavattari e Donaggio sono intitolate strade della Capitale e in altri Comuni di nascita; a Zavattari l’Istituto geografico italiano ha dedicato inoltre un premio, mentre il Comune di nascita di Pende, Noicattaro (Bari), ha intitolato al suo concittadino una scuola media e un premio internazionale per ricercatori, gruppi di ricerca, centri di studio.

Nei dizionari e nei repertori biografici che abbiamo preso in esame, pubblicati dal 1948 in avanti (Grande dizionario Enciclopedico UTET, Chi è? Dizionario biografico degli italiani d’oggi (ed. 1948 e 1957); Panorama biografico degli italiani d’oggi (1956); Chi scrive? Repertorio biobliografico degli scrittori italiani (1966); Dizionario degli autori (1964); Lui chi è? (1969); Who’s who in Italy (1983), Dizionario di italiani all’estero, 1956; Panorama biografico degli italiani d’oggi (1956); Lavoratori italiani nel Congo belga, 1961) si possono leggere voci a Businco, Cipriani, Pende, Visco, Savorgan e Zavattari: in nessuna di esse viene ricordata la firma apposta al Manifesto della razza o la collaborazione alla politica razzista del fascismo, mentre abbondano riferimenti alla carriera accademica e ai meriti scientifici. Fanno eccezione le voci del Dizionario biografico degli italiani dedicate a Pende Cipriani e Donaggio, che peraltro si limitano a ricordare la sottoscrizione del Manifesto, tacendo su altri aspetti della loro partecipazione alla messa a punto delle politiche razziste.

Questi ultimi dati offrono un quadro significativo di una realtà difficilmente contestabile: un gruppo di pseudo scienziati – peraltro prontamente seguito dai trecentotrenta sottoscrittori del Manifesto, tra i quali figurano nomi di rilievo della cultura italiana dell’epoca, legittimò, con i propri scritti e con la propria opera, la persecuzione e lo sterminio degli ebrei italiani, assumendo una responsabilità politica e morale di quei tragici eventi per la quale non furono mai chiamati a rispondere dalla Repubblica democratica. Oltre al pregiudizio che è derivato alla coscienza collettiva del Paese, non si può tacere un altro dato non trascurabile: il retaggio del fascismo costituito dalla permanenza di personaggi così gravemente compromessi in posizioni di potere all’interno delle università contribuì a perpetrare, negli anni, i tratti oscurantisti, conformisti e autoritari dell’istruzione superiore e della ricerca in Italia. Ne derivarono danni gravissimi, protrattisi fin quando l’onda d’urto del Sessantotto provocò la tardiva resa dei conti con un mondo ormai morente, che aveva però tenacemente e per anni continuato a condizionare il clima morale e intellettuale della vita pubblica italiana.

Pubblicato giovedì 22 Marzo 2018

Stampato il 03/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/gli-allegri-e-distratti-scienziati-del-razzismo-italiano/