Per molto tempo si è sottovalutato il peso e il ruolo determinante delle donne nella Resistenza, adesso non è più così, anche grazie a ricerche come quelle della storica Sonia Residori. E nel saggio “Sovversive, ribelli e partigiane. Le donne vicentine tra fascismo e Resistenza (1922-1945)”, pubblicato per Cierre, il protagonismo si allarga ad altre forme di dissidenza sotto il regime e ben prima del settembre 1943.

Per molto tempo si è sottovalutato il peso e il ruolo determinante delle donne nella Resistenza, adesso non è più così, anche grazie a ricerche come quelle della storica Sonia Residori. E nel saggio “Sovversive, ribelli e partigiane. Le donne vicentine tra fascismo e Resistenza (1922-1945)”, pubblicato per Cierre, il protagonismo si allarga ad altre forme di dissidenza sotto il regime e ben prima del settembre 1943.

Uno sguardo che mancava, Residori?

A mio parere si è studiato troppo poco le donne e il loro agire nella storia. Fin dal primo dopoguerra, in Italia riemersero antiche forme di protesta popolare con scioperi, occupazione di terre, assalti ai forni e ai palazzi del potere. Protagoniste furono folle di uomini e donne, ma soprattutto di donne, secondo le antiche e tradizionali forme della protesta popolare. Nei secoli passati, infatti, durante gli anni di carestia, erano sempre le donne a guidare i tumulti al mercato, il blocco dei carri e delle barche dei cereali. Queste proteste non facevano parte di un processo di emancipazione femminile, anzi, riflettevano la rigida divisione dei ruoli all’interno delle mura domestiche che vedeva la donna non solo custode dei valori atavici, ma colei alla quale era deputata la difesa dei membri del nucleo familiare. Essere in prima fila nelle rivolte significava proteggere ancora una volta la propria famiglia, dal momento che se il capofamiglia fosse stato arrestato, tutti si sarebbero ritrovati senza sostegno, poiché solo l’uomo portava a casa un salario che serviva alla sopravvivenza. Durante il fascismo, le disastrose manovre economiche del governo portarono a una forte riduzione dei salari e a un aumento della disoccupazione. Nonostante il divieto, gli scioperi furono ripetuti e continuati e coinvolsero numerose lavoratrici. Ma le donne furono protagoniste anche di molte proteste, talvolta ne rimodularono le forme, adattandosi alle nevrotiche imposizioni del regime come quando a Vicenza, nel 1932, un gruppo di ragazze in sella alla bicicletta, entrò in città cantando Giovinezza, il canto per eccellenza del regime, e raggiunse l’Unione sindacati fascisti dell’industria per “sfogare il proprio risentimento sotto le finestre”. Veloci come erano arrivate, le dimostranti se ne andarono e proprio per la loro velocità non furono identificate. Le proteste in genere coinvolgevano decine di donne, ma potevano essere anche centinaia, era insomma un comportamento collettivo e non esclusivo di poche.

Attraverso documenti d’archivio e fonti orali, nel libro si sottolinea la svolta dell’8 settembre, “el rabalton” come lo definisci in dialetto veneto; nello sbandamento nazionale scrivi che “le donne assunsero un ruolo assolutamente centrale”. Puoi spiegare questa affermazione?

La guerra ha inizio, nella memoria delle intervistate, quando viene a cadere la distinzione tra fronte interno e fronte esterno e fa la sua apparizione la possibilità della morte per ciascuno. “El rabalton” lo chiamavano in dialetto le testimoni, volendo indicare una rovinosa caduta e ho capito che dentro quella data, l’8 settembre 1943, vi era un trauma. I soldati italiani attraversavano l’Italia cercando di tornare a casa, e per le donne avevano il volto del proprio figlio, fratello, marito, fidanzato, mandato a morire in Paesi lontani. Li aiutarono a spogliarsi di quell’inutile divisa e li nascosero sotto abiti civili perché riuscissero a tornare a casa con minori rischi, pensando che altre donne, madri, sorelle, in altri luoghi avrebbero fatto altrettanto con i loro congiunti. Anna Bravo ha definito e interpretato questo fenomeno come “maternage di massa”, un’idea universale di maternità, intesa come solidarietà verso l’altro e che viene fatta risalire all’origine dell’istinto materno. Si è trattato di un comportamento generalizzato in parte legato al carattere ancora prevalentemente contadino della popolazione italiana, perciò sensibile alle regole dell’ospitalità, al comandamento cristiano di aiutare gli affamati e gli afflitti (magari perché domani avrebbe potuto esserci una restituzione terrena), in parte espressione di un rifiuto assoluto della guerra.

Dalla lettura di corrispondenze e testimonianze di partigiane, le donne sembrano spesso lontanissime dagli stereotipi maschili di passività, attendismo, sentimentalismo. Tuttavia, citando nel saggio anche il libro di Viganò, si racconta come quei cliché non appartenevano solo al fascismo.

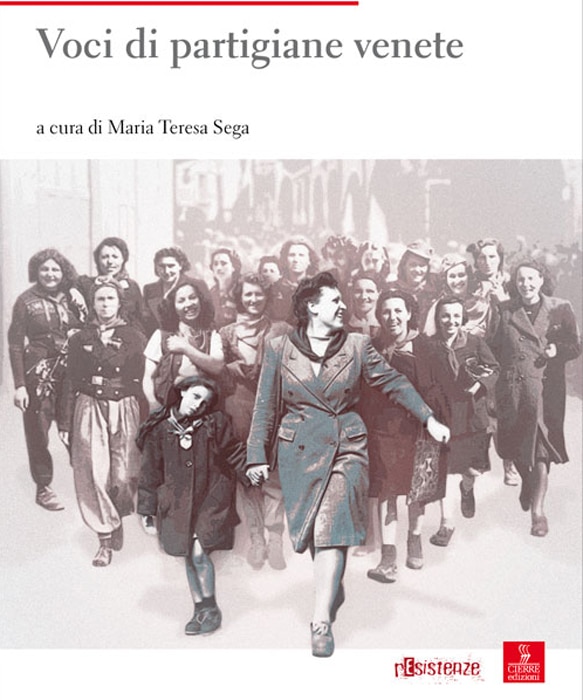

L’emblema di quanto fosse trasversale lo stereotipo della donna riassunta nella figura della mater dolorosa è rappresentato dal divieto dei comandanti partigiani fatto alle donne della Resistenza di sfilare per le vie cittadine all’indomani della Liberazione. Non ovunque, ma in moltissime città. L’Italia del tempo era fortemente tradizionalista e bacchettona, ancora oggi ne risentiamo gli influssi. Mi è capitato di pubblicare in internet la foto di una partigiana con un’arma in mano. Invece di cogliere lo sguardo d’insieme o i particolari del contesto, le osservazioni maschili si sono dirette subito, con battute ironiche, sul fatto che non tenesse correttamente l’arma in mano. La bella ragazza che imbraccia un fucile è un’immagine destabilizzante ancora oggi. Ho preso come esempio il modello di donna partigiana offerto dall’Agnese, la protagonista del romanzo bellissimo della Viganò: una donna grassa, materna, di età indefinita che, per molto tempo, ha rappresentato la “donna partigiana” per eccellenza. Taluni, ancora oggi, vorrebbero quell’identificazione, che invece si sbriciola dando solamente un’occhiata alle foto di quelle ragazze ritratte nel loro splendore giovanile.

Quindi sono molti i luoghi comuni ancora da sfatare raccontando le donne e la Resistenza.

Nell’esercito della Resistenza le donne hanno ricoperto molteplici incarichi: infermiera, vivandiera, sarta, dattilografa, cuoca, lavandaia, in particolare quello di staffetta portaordini, un ruolo prezioso nato dalla necessità della guerra per bande, in cui è fondamentale tenere i collegamenti tra i diversi distaccamenti e assicurare i rifornimenti. Donne e ragazze, anche giovanissime, andavano in giro dappertutto, attraversavano villaggi, si arrampicavano per i monti, scendevano le valli, passando, spavalde e piene di paura, per i posti di blocco tedeschi e fascisti, portando messaggi ma anche cibo, vestiti, medicine, stampa e persino armi smontate e munizioni. Talvolta avevano una bicicletta, ma spesso erano a piedi, nella neve, nel fango o sotto il sole, o dovevano spostarsi in treno, o trascinare carrette o carriole di fortuna servendosi, per il trasporto, di astuzia e di arnesi femminili: grandi borse della spesa, panciere, giarrettiere, reggiseni, dove nascondere la “roba”. Alcune delle donne partigiane presenti nei distaccamenti possedevano un’arma e la usavano, poiché, come sottolinea Jean Bethke Elshtain, le donne non possiedono alcuna innata inibizione per il combattimento e lo spargimento di sangue. Le rivoluzioni e le insurrezioni, in genere la guerriglia, hanno ripetutamente impiegato le donne in combattimento, in quanto sono conflitti atipici o, forse, perché le forze rivoluzionarie sono meno formali rispetto agli eserciti degli Stati nazionali.

In “Sovversive, ribelli e partigiane” hai dedicato alcune pagine al battaglione “Amelia”. Era tutto al femminile?

Nel Vicentino, all’indomani della Liberazione, partigiane e patriote della brigata “Stella” furono inquadrate nel battaglione “Amelia”, dal nome di battaglia di Cornelia Lovato, Caduta il 28 aprile 1945. Flora Cocco (Lea) e Wilma Marchi (Nadia) furono designate comandante e commissario politico. Se la nomina fu sulla carta e a posteriori, essa rispecchiava comunque una realtà di fatto perché, in tutta la valle dell’Agno, un consistente numero di donne aveva aderito alla Resistenza. Sfidando la morale comune, un certo numero di ragazze del battaglione Amelia viveva presso i comandi di brigata. In realtà, però, vi erano donne inserite in tutti i reparti partigiani. Talune per scelta, altre per necessità. Per le partigiane presenti nei distaccamenti, sparare significava rivendicare l’uguaglianza con l’uomo e lo sparare sui nemici significava, talvolta, vincere una sfida anche nei confronti dei propri compagni. Vi erano per contro donne che si rifiutavano di sparare e di uccidere per propria e convinta scelta. Curavano i feriti, portavano ai combattenti armi, plastico e munizioni, ma non sparavano mai. Queste donne erano probabilmente convinte del valore assoluto della vita, e si rifiutavano di sopprimere di propria mano quella altrui. Esse, che pure avevano compiuto una netta scelta di campo, alle ragioni della lotta politica e armata non intendevano sacrificare quelle della pietà.

Nel capitolo “Violenze di guerra” si affronta l’argomento delle donne vittime di torture, inaudite e quasi indicibili. Un argomento ancora sottaciuto.

Finita la guerra, sulle donne della Resistenza e sulla loro esperienza è sceso un pesante silenzio. Quasi tutte per uscire dal trauma della violenza subita, per far fronte alla disperazione e alla solitudine esercitarono il proprio diritto all’oblio, elaborarono una memoria personale arrivando fino alla rimozione di quanto vissuto. Una condizione che è andata attenuandosi con il passare degli anni, fino a capovolgersi nell’esigenza di testimoniare, quasi fosse un dovere. Nonostante il prezzo pagato in termini di violenza, carcerazione e deportazione, le donne partigiane vennero in gran parte escluse dalla vita politica, relegate ancora una volta al focolare domestico. Qualcuna, come Amalia Campagnolo, nel dopoguerra lavorò per il partito comunista, riuscendo a raggiungere qualche posizione dirigenziale. Ma furono pochissime. Ad esempio, nessuna donna vicentina fu eletta nelle primissime libere elezioni. Fra tutte vorrei ricordare Olimpia Menegatti Piancastelli, nata agli inizi del Novecento, era stata assunta giovanissima al cotonificio Rossi, dove entrò ben presto, per il partito socialista, a far parte della Commissione interna. Nel 1921 riuscì, scappando sui tetti, a sfuggire all’olio di ricino dei fascisti. Pur essendo rimasta, in giovane età, vedova e con una figlia, durante la Resistenza la sua casa divenne un punto di riferimento importantissimo per il partito comunista, come luogo di riunione e di assistenza. Arrestata nel dicembre del 1944 fu torturata con la corrente elettrica e rimase in carcere fino alla liberazione. Alle elezioni del 1946 si presentò candidata, ma nonostante il suo grande contributo dato alla politica e alla Resistenza, non venne eletta.

Oggi si parla molto di public history. Per esempio, nel tuo caso, se stata un’apripista: sono diversi anni che porti in giro con altre brave artiste “Memorie di donne partigiane nel vicentino”. In che modo uno spettacolo calza nell’espressione public history?

Oggi si parla molto di public history. Per esempio, nel tuo caso, se stata un’apripista: sono diversi anni che porti in giro con altre brave artiste “Memorie di donne partigiane nel vicentino”. In che modo uno spettacolo calza nell’espressione public history?

Da oltre una decina d’anni io, l’attrice Martina Pittarello, Michela Rossato (voce) e Michele Vencato (chitarra) abbiamo lavorato a un progetto per poter raccontare la Resistenza delle donne alle giovani generazioni. Attraverso una sceneggiatura scritta per l’occasione, abbiamo intersecato il racconto storico a pezzi di interviste, diari e lettere delle resistenti, il tutto intervallato dalle canzoni che venivano cantate in brigata. Quando abbiamo iniziato, le partigiane sopravvissute erano rimaste poche e molto anziane così per mezzo della lettura dei testi, la voce di Martina restituisce linfa vitale al loro vissuto e tornano a rivivere le loro angosce, il loro dolore, ma anche il giovanile entusiasmo con cui lottarono per i loro ideali. In sostanza tu mi chiedi se possiamo inserire questa esperienza nella disciplina della public history? La public history è piuttosto giovane, perché nasce in Italia nel 2016, anche se il primo progetto italiano, promosso dall’Istituto universitario europeo di Fiesole, è degli anni Ottanta. Sicuramente “Memorie di donne partigiane nel vicentino” ne fa parte, poiché tra i nostri scopi vi è quello di riportare la storia nello spazio pubblico attraverso una forma multidisciplinare di divulgazione, basando il nostro lavoro sulle buone pratiche professionali del fare storia, come l’aderenza alle fonti. Bisogna fare attenzione, però, in quanto fare public history non è semplicemente comunicare la storia a un pubblico allargato, usando tecniche varie di intrattenimento. Anzi, uno degli obiettivi è proprio quello di contrastare gli “abusi della storia”, il suo utilizzo strumentale, finalizzato al mero svago o alla manipolazione ideologica.

Per ogni storia, erompono tutte le storie che invece sono cadute nell’oblio. Quanto e cosa credi si sia perso, e cosa può essere ancora recuperato e salvato alla posterità attraverso la “storia locale”?

Si potrebbero recuperare molti pezzi di vissuto, storie talvolta smarrite o dimenticate, utilizzando in modo professionale quelle che vengono chiamate “le buone pratiche del fare storia”, come la microstoria – un metodo di lavoro che adotta la variazione delle scale di lettura della realtà. Una pratica che consente di riconoscere indizi, spie e tracce che a livello generale non si riesce a cogliere e può essere paragonata al lavoro con il microscopio, perché consente allo storico di individuare la dinamica dei processi e delle trasformazioni inseriti in un contesto più ampio e, ancora, le relazioni tra contesti e individui. È la microstoria che consente di rilevare meccanismi relazionali complessi, come è successo nella ricostruzione di quanto avvenuto nei poli industriali vicentini di Schio e Valdagno, in occasione dello sciopero generale del 1° marzo 1944. L’aderenza alle fonti di diversa provenienza e la corretta traduzione dei documenti tedeschi hanno rilevato che l’astensione dal lavoro, almeno in quel territorio, non ebbe connotazioni economiche o politiche, bensì fu una reazione all’offesa inferta dalle truppe tedesche di occupazione all’onore maschile italiano. Alla fine del febbraio 1944, infatti, lavoratori e lavoratrici avevano ricevuto la cartolina precetto per andare a lavorare in Germania. Gli operai percepirono come un’offesa morale il reclutamento delle donne in quanto, nel Reich, a loro dire, sarebbero state esposte a pericoli fisici e morali e avrebbero potuto diventare una facile preda per i soldati tedeschi. Si trattava di una concezione che traeva la sua forza da una tradizione millenaria che consacrava la donna, idealizzata nella maternità, a custode del focolare domestico. Una rappresentazione maschile che contrastava con la realtà scaturita dalla guerra, di donne capaci di operare delle scelte, anche difficili e pericolose, e di pagarne le conseguenze. La microstoria ha permesso di recuperare il protagonismo delle donne che spetta loro di diritto e con le stesse scale di lettura, o anche completamente diverse, può portare ad altri risultati inaspettati, in particolare nell’ambito di storia delle donne.

Pubblicato martedì 8 Marzo 2022

Stampato il 06/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/banditen-le-resistenti-ritrovate/