La casa editrice Solferino ripubblica “Il regno di Auschwitz” del giornalista americano Otto Friedrich, uscito in inglese nel 1982 e in italiano nel 1994. Più conosciuto negli Stati Uniti che non in Italia, Friedrich scrive una delle introduzioni più utili alla comprensione di quella macchina di morte che fu il campo di concentramento di Auschwitz. Al centro del libro la figura terrificante e ordinaria di Rudolf Höss, il comandante del campo il cui unico problema era non farsi venire dubbi sullo sterminio di uomini, donne e bambini per eseguire con efficienza il compito. Pare fosse stato lui, afferma Friedrich, a ideare il cartello all’ingresso del campo “Arbeit mach frei”, ma non c’era un’oncia di sarcasmo quanto, invece, un elogio del lavoro del fatto. La distruzione di milioni di vite umane come “lavoro ben fatto”.

La casa editrice Solferino ripubblica “Il regno di Auschwitz” del giornalista americano Otto Friedrich, uscito in inglese nel 1982 e in italiano nel 1994. Più conosciuto negli Stati Uniti che non in Italia, Friedrich scrive una delle introduzioni più utili alla comprensione di quella macchina di morte che fu il campo di concentramento di Auschwitz. Al centro del libro la figura terrificante e ordinaria di Rudolf Höss, il comandante del campo il cui unico problema era non farsi venire dubbi sullo sterminio di uomini, donne e bambini per eseguire con efficienza il compito. Pare fosse stato lui, afferma Friedrich, a ideare il cartello all’ingresso del campo “Arbeit mach frei”, ma non c’era un’oncia di sarcasmo quanto, invece, un elogio del lavoro del fatto. La distruzione di milioni di vite umane come “lavoro ben fatto”.

Otto Friedrich,ì, Il regno di Auschwitz (1940-1945), Solferino libri, Milano 2020

Géraldine Schwarz ha scritto un libro bellissimo. Prende avvio nella città tedesca di Manheim dove vive e lavora suo nonno Karl che si era appropriato, grazie alle leggi antisemite, di una piccola fabbrica di prodotti petroliferi di proprietà di un ebreo tedesco, Julius Löbmann. Dietro la storia del nonno, la Schwarz ci fa leggere in filigrana il percorso di molti tedeschi che, pur non essendo nazisti, del nazismo furono in qualche modo complici proprio in virtù del loro essere Mitläufer, ossia coloro che seguono la corrente, coloro che si conformano. “I senza memoria” è il racconto di come il male provocato agli ebrei, quelli tedeschi ma non solo, possa essere rimosso e obliato quasi per una forma autodifesa e assoluzione dalle proprie responsabilità. Nella battaglia della memoria, per la Germania e molti altri Paesi tra cui l’Italia, gigantesca è la seduzione del colpo di spugna, dell’amnesia o dell’assoluzione storica e individuale, seduzione che può indebolire i «valori perenni della democrazia», perciò è imprescindibile più che un lavoro sulla memoria, un lavoro della memoria.

Géraldine Schwarz ha scritto un libro bellissimo. Prende avvio nella città tedesca di Manheim dove vive e lavora suo nonno Karl che si era appropriato, grazie alle leggi antisemite, di una piccola fabbrica di prodotti petroliferi di proprietà di un ebreo tedesco, Julius Löbmann. Dietro la storia del nonno, la Schwarz ci fa leggere in filigrana il percorso di molti tedeschi che, pur non essendo nazisti, del nazismo furono in qualche modo complici proprio in virtù del loro essere Mitläufer, ossia coloro che seguono la corrente, coloro che si conformano. “I senza memoria” è il racconto di come il male provocato agli ebrei, quelli tedeschi ma non solo, possa essere rimosso e obliato quasi per una forma autodifesa e assoluzione dalle proprie responsabilità. Nella battaglia della memoria, per la Germania e molti altri Paesi tra cui l’Italia, gigantesca è la seduzione del colpo di spugna, dell’amnesia o dell’assoluzione storica e individuale, seduzione che può indebolire i «valori perenni della democrazia», perciò è imprescindibile più che un lavoro sulla memoria, un lavoro della memoria.

Géraldine Schwarz, I senza memoria. Storia di una famiglia europea, Einaudi, Torino 2019

Giulio Busi, storico dell’ebraismo di fama internazionale e docente preso la Freie Universität di Berlino, ha raccolto in questo libro alcuni suoi articoli scritti per Il Sole 24 ore, nella sua rubrica “Giudaica”, oltre ad alcune testimonianze sulla Shoah. Ha inoltre arricchito il libro con un profilo di Liliana Segre, redatto da Silvana Greco.

Giulio Busi, storico dell’ebraismo di fama internazionale e docente preso la Freie Universität di Berlino, ha raccolto in questo libro alcuni suoi articoli scritti per Il Sole 24 ore, nella sua rubrica “Giudaica”, oltre ad alcune testimonianze sulla Shoah. Ha inoltre arricchito il libro con un profilo di Liliana Segre, redatto da Silvana Greco.

«Vent’anni fa – ricorda Giulio Busi nella prefazione al volume – ho scelto per il mio primo intervento una citazione inconsueta, che avevo trovato in un vecchio testo di mistica ebraica. Mi affascinava il richiamo alla “pietra del buio e della tenebra”, e il giudizio, così profondo e lapidario, su cosa sia la condanna più amara per un uomo. Ancor più della sofferenza e della morte, la vera fine, l’ultima catastrofe è l’assenza di ricordo».

Giulio Busi, La pietra nera del ricordo. Giornata della memoria. I primi vent’anni, Il Sole 24 ore, Milano 2020

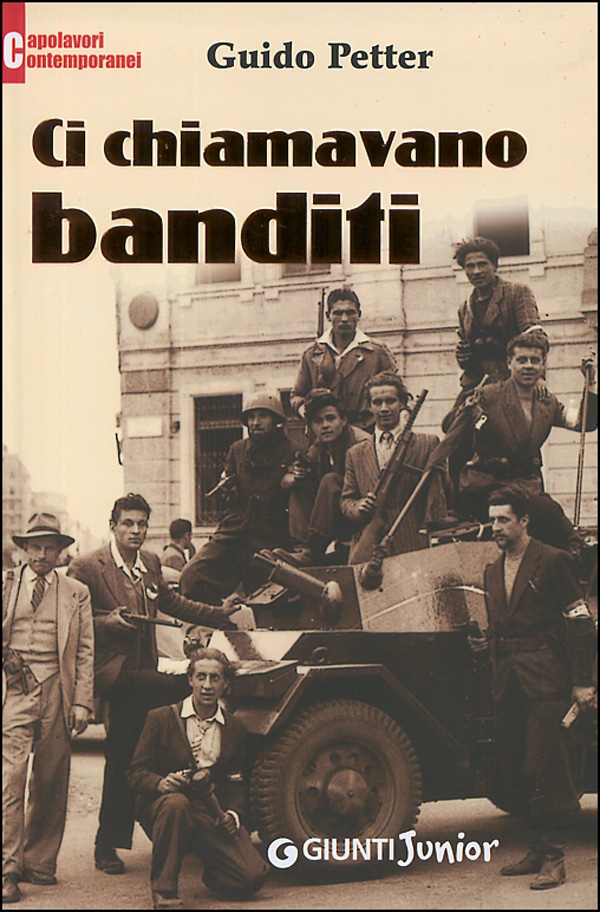

La scrittura di Guido Petter gli somiglia: asciutta e levigata insieme. “Ci chiamavano banditi” racconta cosa siano state la scelta e la vita partigiana non solo attraverso gli episodi, ma anche attraverso la forma narrativa: un susseguirsi di flash che illuminano il buio dei mesi di guerriglia, dove sembra sempre di essere gli ultimi arrivati, di non aver avuto il tempo di capire davvero come funzioni in montagna e ci si ritrova invece ad essere tra i veterani con numerose azioni sulle spalle, a dover riconoscere – stesi rigidi sui banchi di una chiesetta – i volti, gli abiti dei compagni che non ce l’hanno fatta a scampare nel “fugone”.

La scrittura di Guido Petter gli somiglia: asciutta e levigata insieme. “Ci chiamavano banditi” racconta cosa siano state la scelta e la vita partigiana non solo attraverso gli episodi, ma anche attraverso la forma narrativa: un susseguirsi di flash che illuminano il buio dei mesi di guerriglia, dove sembra sempre di essere gli ultimi arrivati, di non aver avuto il tempo di capire davvero come funzioni in montagna e ci si ritrova invece ad essere tra i veterani con numerose azioni sulle spalle, a dover riconoscere – stesi rigidi sui banchi di una chiesetta – i volti, gli abiti dei compagni che non ce l’hanno fatta a scampare nel “fugone”.

Un bambino aveva guidato il partigiano Petter-“Nemo 3” alla banda partigiana tra i boschi, altri bambini gli saltano incontro nella primavera del ’45:

«Senti, Nemo, me lo fai toccare il tuo fucile?

Non ce l’ho più il fucile.

Perché non ce l’hai più?

Perché adesso la guerra è finita».

Guido Petter, Ci chiamavano banditi, Giunti Supergru, Firenze 2001

Pubblicato martedì 28 Gennaio 2020

Stampato il 18/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/bottoni-n-10/