Il graphic novel, quando si mette al servizio del racconto storico, regala alti esempi di letteratura, distaccandosi dalla dimensione del puro intrattenimento e adempiendo a una funzione civile. Negli ultimi tre decenni si è presentato al grande pubblico il graphic novel militante, che imbraccia le armi e scende sul campo di battaglia, per raccontare, far riflettere e denunciare quello che è necessario conoscere.

Il graphic novel, quando si mette al servizio del racconto storico, regala alti esempi di letteratura, distaccandosi dalla dimensione del puro intrattenimento e adempiendo a una funzione civile. Negli ultimi tre decenni si è presentato al grande pubblico il graphic novel militante, che imbraccia le armi e scende sul campo di battaglia, per raccontare, far riflettere e denunciare quello che è necessario conoscere.

Tre decenni e tre autori a confronto che raccontano l’evoluzione del graphic novel: tre ruoli diversi e tre casi particolari che hanno, a livello diverso, fondato una regola e permesso al mondo del fumetto di inglobare, oltre che la dimensione fantastica, allegorica e trasfigurata, anche una realtà fedele all’originale. La capacità di queste tre opere, ciascuna con la sua peculiarità, è di calare la forma più o meno diaristica di un io narrante nel contesto bellico, seguendo parabole evolutive e temporali più ampie o più contratte, ma non per questo meno intense.

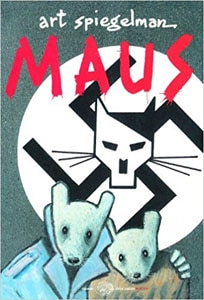

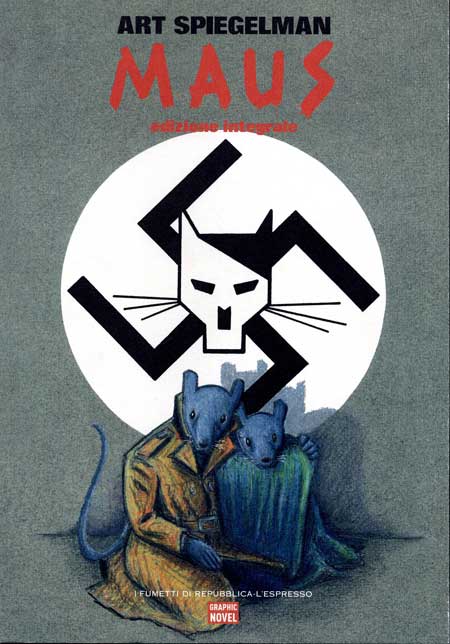

A partire dagli anni 90 ci si è resi conto che il medium fumetto, fino a quel momento relegato unicamente all’intrattenimento o all’alfabetizzazione infantile, aveva, invece, raggiunto piena maturità. Lo spartiacque che ne ha decretato l’approdo a quella “nuova era” che continua ancora oggi, perfezionandosi e affinandosi sempre più, è – lo si è già detto – Maus di Art Spiegelman.

Scoprire che la trattazione di un argomento storico potesse passare in maniera così meticolosa non solo dai libri, dalle enciclopedie, dalle imponenti opere monografiche, ma da un lavoro (solo in apparenza) puerile, è stato l’elemento determinante che ha spiazzato innanzitutto la critica e, successivamente, il pubblico. Questo “shock” ha fatto sì che in molti aprissero gli occhi su ciò che stava avvenendo nel mondo del fumetto, permettendo di riverberarsi in numerose e decisive accezioni, necessarie a definire quei confini (tutt’ora molto mobili e labili) tra fumetto e altri settori editoriali e culturali.

Scoprire che la trattazione di un argomento storico potesse passare in maniera così meticolosa non solo dai libri, dalle enciclopedie, dalle imponenti opere monografiche, ma da un lavoro (solo in apparenza) puerile, è stato l’elemento determinante che ha spiazzato innanzitutto la critica e, successivamente, il pubblico. Questo “shock” ha fatto sì che in molti aprissero gli occhi su ciò che stava avvenendo nel mondo del fumetto, permettendo di riverberarsi in numerose e decisive accezioni, necessarie a definire quei confini (tutt’ora molto mobili e labili) tra fumetto e altri settori editoriali e culturali.

Il fumetto, per sua natura, si rivela sovversivo già dalla gestione degli elementi base, come lo spazio della pagina: l’immagine si dilata e si contrae in base alle esigenze narrative, le vignette non hanno estensione né “durata” fissa, le parole seguono una disposizione del tutto originale – abituate come sono a doversi fare carico oltre che del significato, anche del significante, per dirla con la definizione più brillante del padre della linguistica moderna, Ferdinand de Saussure. Se si pensa, infatti, all’utilizzo del lettering nel fumetto, si comprenderà facilmente come questo stesso elemento sia alfiere di un sentimento. Nei fumetti, infatti, non è utile scrivere «Si udì un boato», ma la convergenza di immagine e testo apre a svariate possibilità: l’onomatopea, rappresentata in dimensioni maggiori o minori in base alla vicinanza dell’esplosione avvertita e con un carattere spesso, teso a sottolineare l’incombenza e la cupezza del rumore, si somma al testo scritto (in didascalia o balloon) che commenta l’accaduto. La composizione stessa della scena lascia presagire molto di ciò che sta avvenendo e che non necessita un puntuale commento scritto: la prossemica, la posizione reciproca dei personaggi, gli ambienti e gli stati d’animo ad essi legati, solo per citare gli elementi più immediati e intuibili. Con queste premesse il fumetto inizia, all’indomani dello spartiacque Maus, a incontrare la cronaca, la storia, il giornalismo; si mescola senza snaturarsi e, a sua volta, contamina, in un flusso continuo, ora più lento, ora più impetuoso, in cui sono rintracciabili delle opere più significative.

Palestine

Gli anni a cavallo tra Novanta e nuovo millennio sono stati fautori di un nuovo orizzonte fumettistico, in cui la crescente importanza di questo mezzo di comunicazione andava di pari passo con la scoperta di nuovi ambiti, tra cui quello dell’informazione. Infatti, solo pochi anni dopo la premiazione di Maus, Joe Sacco inizia la stesura di Palestine che verrà pubblicato in modo organico per Fantagraphics Books solo nel 2001. Un dato, questo, che fa riflettere sull’approccio cauto – quasi timoroso – che, fino a un certo punto, l’editoria si è trascinata dietro come retaggio dei primordi del fumetto. O come dubbio, paura esplicitata, di non poter entrare a gamba tesa in un panorama editoriale già consolidato, monoliticamente legato alle opere fatte solo di parole scritte e ordinatamente organizzate in righe, pagine, capitoli.

Gli anni a cavallo tra Novanta e nuovo millennio sono stati fautori di un nuovo orizzonte fumettistico, in cui la crescente importanza di questo mezzo di comunicazione andava di pari passo con la scoperta di nuovi ambiti, tra cui quello dell’informazione. Infatti, solo pochi anni dopo la premiazione di Maus, Joe Sacco inizia la stesura di Palestine che verrà pubblicato in modo organico per Fantagraphics Books solo nel 2001. Un dato, questo, che fa riflettere sull’approccio cauto – quasi timoroso – che, fino a un certo punto, l’editoria si è trascinata dietro come retaggio dei primordi del fumetto. O come dubbio, paura esplicitata, di non poter entrare a gamba tesa in un panorama editoriale già consolidato, monoliticamente legato alle opere fatte solo di parole scritte e ordinatamente organizzate in righe, pagine, capitoli.

La novità di quest’opera è rappresentata dall’incontro tra un io narrante (che, spesso, coincide con il narratore-autore) e una realtà storica: la cornice del conflitto arabo-israeliano. In modo per niente conciliante, Palestine trascina il lettore tra Striscia di Gaza e Cisgiordania, territori caldi, brulicanti di vicende geopolitiche e di umanità. E lo fa senza edulcorare, ponendo in atto solo quella intermediazione visiva necessaria, che consta del passaggio da immagine reale a immagine disegnata, ma che non sminuisce la carica espressiva, la violenza insita in alcune immagini o il tono accusatorio nei confronti delle politiche statunitensi. Altro elemento determinante è la presenza fisica dell’io narrante, che si disegna in prima persona mentre prende parte agli eventi, tra scene affollate e, altre, più desolate e meditative. Una caratteristica, questa, che ha precorso di qualche anno anche un nuovo stile di videoreportage incarnatosi, poi, nella figura di Michael Moore, autore molto presente nei suoi lavori, sia da un punto di vista fisico, che da un punto di vista narrativo: sviluppa e prende parte a un racconto che, nasce con l’intento di schierarsi, per poi diventare, con il regista di Fahrenheit 9/11, fazioso.

Joe Sacco, che ha ribadito il suo impegno civile e politico con le sue successive pubblicazioni, ha gettato, di fatto, le fondamenta del graphic journalism – il giornalismo a fumetti. Un campo ancora in via di definizione, che privilegia una visione di parte delle vicende raccontate, con un piede nel linguaggio e nell’etica giornalistici e l’altro calato nel mondo del fumetto, per non disattendere le aspettative di chi ne conosce il linguaggio. Il reportage a fumetti, infatti, non è una serie di illustrazioni, né tantomeno un’infografica in cui si avvicendano simboli e immagini stilizzate: esso resta fortemente ancorato al fumetto e ai suoi stilemi, dall’utilizzo delle onomatopee alla disposizione visiva della scena, senza, però, privarsi dell’attendibilità storica.

Persepolis

Qualche anno più tardi, nel 2004, vede la luce in modo organico l’opera di Marjane Satrapi, Persepolis, già edita in volumi separati dal 2000 al 2003. Con linguaggio e stile del suo tempo, l’autrice naturalizzata francese porta al grande pubblico un ulteriore esempio di ibridazione crossmediale tra illustrazione, narrazione e cronaca. È l’Iran tra gli anni Settanta e Ottanta ad essere raccontato in prima persona, facendo frequente ricorso a flashback ed espedienti narrativi che accompagnano l’autrice nelle fasi di crescita della sua vita. La prima parte del romanzo racconta le vicende nei giorni immediatamente successivi alla Rivoluzione culturale iraniana e alla deposizione dello Shah. Satrapi disegna se stessa bambina, approcciarsi per la prima volta a tematiche molto complesse e non sempre comprensibili. La tenera età di Marjane diventa un validissimo artificio narrativo per spiegare al lettore vicende che potrebbero sembrare oscure e, contestualmente, per veicolare messaggi forti con estrema semplicità: come l’egemonia esercitata dalle potenze occidentali in un territorio sfruttato per interessi petroliferi, la soppressione di un regime e l’istituzione di un altro, più “sicuro” e rappresentato da un capo di Stato-fantoccio, l’abolizione di uno stile di vita progressista in favore di estremismi collocati sul labile confine della teocrazia. La freschezza del linguaggio e l’essenzialità del tratto di Marjane Satrapi non sminuiscono la ferocia dei fatti ma, filtrandoli attraverso la visione del mondo di una bambina, disegnano quasi i contorni di un romanzo di formazione tragico nella sua essenza, in cui i tempi e le fasi sono accelerate dall’urgenza di comprendere cosa sta accadendo e salvarsi. Leggendo Persepolis ci si interroga, a un certo punto, su quale sia il vero protagonista della storia: se si tratti davvero di un’autobiografia o se il dato di vita vissuta in prima persona non sia, piuttosto, un pretesto. Infatti, viene spontaneo chiedersi se, davvero, il contesto socio-culturale e la guerra siano solo uno sfondo per raccontare una singola vicenda umana o, magari, non sia il contrario. Marjane Satrapi si fa strumento, con il suo vissuto e la sua arte, per raccontare un Paese, la cui parabola di trasformazione risulta andare quasi di pari passo con il processo di maturazione e crescita della protagonista. Il conservatorismo imposto e i riti di restaurazione si affiancano all’adolescenza che avanza: lo chador, da una parte, e il punk, dall’altra creano un contrasto che stride e, allo stesso tempo, conferisce un’immagine molto potente a questa contraddizione.

Qualche anno più tardi, nel 2004, vede la luce in modo organico l’opera di Marjane Satrapi, Persepolis, già edita in volumi separati dal 2000 al 2003. Con linguaggio e stile del suo tempo, l’autrice naturalizzata francese porta al grande pubblico un ulteriore esempio di ibridazione crossmediale tra illustrazione, narrazione e cronaca. È l’Iran tra gli anni Settanta e Ottanta ad essere raccontato in prima persona, facendo frequente ricorso a flashback ed espedienti narrativi che accompagnano l’autrice nelle fasi di crescita della sua vita. La prima parte del romanzo racconta le vicende nei giorni immediatamente successivi alla Rivoluzione culturale iraniana e alla deposizione dello Shah. Satrapi disegna se stessa bambina, approcciarsi per la prima volta a tematiche molto complesse e non sempre comprensibili. La tenera età di Marjane diventa un validissimo artificio narrativo per spiegare al lettore vicende che potrebbero sembrare oscure e, contestualmente, per veicolare messaggi forti con estrema semplicità: come l’egemonia esercitata dalle potenze occidentali in un territorio sfruttato per interessi petroliferi, la soppressione di un regime e l’istituzione di un altro, più “sicuro” e rappresentato da un capo di Stato-fantoccio, l’abolizione di uno stile di vita progressista in favore di estremismi collocati sul labile confine della teocrazia. La freschezza del linguaggio e l’essenzialità del tratto di Marjane Satrapi non sminuiscono la ferocia dei fatti ma, filtrandoli attraverso la visione del mondo di una bambina, disegnano quasi i contorni di un romanzo di formazione tragico nella sua essenza, in cui i tempi e le fasi sono accelerate dall’urgenza di comprendere cosa sta accadendo e salvarsi. Leggendo Persepolis ci si interroga, a un certo punto, su quale sia il vero protagonista della storia: se si tratti davvero di un’autobiografia o se il dato di vita vissuta in prima persona non sia, piuttosto, un pretesto. Infatti, viene spontaneo chiedersi se, davvero, il contesto socio-culturale e la guerra siano solo uno sfondo per raccontare una singola vicenda umana o, magari, non sia il contrario. Marjane Satrapi si fa strumento, con il suo vissuto e la sua arte, per raccontare un Paese, la cui parabola di trasformazione risulta andare quasi di pari passo con il processo di maturazione e crescita della protagonista. Il conservatorismo imposto e i riti di restaurazione si affiancano all’adolescenza che avanza: lo chador, da una parte, e il punk, dall’altra creano un contrasto che stride e, allo stesso tempo, conferisce un’immagine molto potente a questa contraddizione.

Kobane Calling

E si arriva, attraversando epoche, stili e territori di guerra, al Medioriente di Zerocalcare, nome d’arte di Michele Rech. Un tratto di matita unisce la Siria a Rebibbia, quartier generale del fumettista romano che, nel 2014, decide di affrontare un’esperienza sul campo, in uno dei territori più martoriati degli ultimi decenni, prendendo parte alla staffetta romana per Kobane organizzata dai centri sociali della capitale.

E si arriva, attraversando epoche, stili e territori di guerra, al Medioriente di Zerocalcare, nome d’arte di Michele Rech. Un tratto di matita unisce la Siria a Rebibbia, quartier generale del fumettista romano che, nel 2014, decide di affrontare un’esperienza sul campo, in uno dei territori più martoriati degli ultimi decenni, prendendo parte alla staffetta romana per Kobane organizzata dai centri sociali della capitale.

Il risultato di questa esperienza è stato un graphic novel: Kobane Calling che, per vendite, tematica e sensibilizzazione, è probabilmente il più significativo pubblicato in Italia. È un racconto denso e intenso, in cui, ai fulgidi spaccati di vita quotidiana, alle difficoltà di comunicazione con la gente del luogo (le “fonti”, i testimoni diretti) e alle abitudini spartane, si affianca un racconto di guerra e una feroce denuncia. Un racconto immersivo, che si svolge in un arco temporale ridotto, ma che va sempre più a fondo, scavando e, poi, mettendo a nudo, le responsabilità dei governi e dei singoli, per raccontare la forza del popolo curdo, forse non abbastanza indagata nella cronaca tradizionale. La violenza, il terrore e il dolore dei sopravvissuti, i bombardamenti, i caduti in battaglia: in Kobane Calling c’è tutto; è uno squarcio in cui confluiscono la storia del narratore e dei protagonisti veri, di chi, in prima persona, vive e fa accadere le vicende.

Come dice lo stesso Zerocalcare nell’appendice del libro, «è difficile stabilire quando finisce un libro, se provi a raccontarci dentro la vita vera. Perché quella continua a scorrere in un’infinita sequenza di eventi concatenati, e un punto non ce lo puoi mettere». Non è un caso, infatti, che diversi personaggi che il lettore impara a conoscere nel corso della storia, e alle cui vicende si appassiona, sono stati, nelle ultime modifiche prima di andare in stampa e in tempi ancora più recenti, segnalati come caduti sul campo, sacrificati per ideali e necessità che si fanno carne.

Romanzo o dossier?

Tre esempi, questi, che si muovono geograficamente sul confine di territori contesi e martoriati dalla guerra ma che, su un piano più metaforico, sono sulla linea di demarcazione che separa e unisce graphic novel e graphic journalism. Ma non è un’assenza di identità che decreta questo incrocio, anzi: la narrazione pura viene cucita con la testimonianza, e le fonti, elementi fondativi di un reportage, trovano una rappresentazione grafica e diventano elementi imprescindibili, fumettistici e giornalistici al tempo stesso. Ad essi viene attribuita una fisicità che, spesso, diventa parte significativa del racconto, insieme alle parole e alla valenza documentale delle esperienze.

E accanto ai testimoni in itinere, resta la fonte primaria: l’autore, che vive gli eventi in prima persona, mettendo a disposizione del lettore il suo ricordo che si fa documento. La rievocazione prende corpo e vita attraverso i disegni e risulta vivida: non una ricostruzione ad hoc di quelle che spesso si trovano nei documentari, bensì una visione intima filtrata attraverso l’autore stesso, che diventa lente di ingrandimento sulle vicende storiche e umane.

Tratto comune è, infatti, il voler raccontare la propria storia, e non una storia. E per propria non si intende necessariamente quella di cui si sono realmente resi protagonisti gli autori, ma quella più prossima e tangibile con cui gli stessi sono entrati in contatto e che, quindi, possono riportare in qualità di testimoni diretti.

Un altro punto di forza di queste opere è curiosamente fornito proprio dall’antico pregiudizio che i (non) lettori di fumetti si portano dietro: ovviamente, quello che si tratti di qualcosa da bambini. Forse è proprio in virtù di questo preconcetto mai davvero scardinato che le tre opere in questione colpiscono: le immagini di violenza e di distruzione bellica tendono a fare breccia, in modo particolare e quasi ancestrale, nel nostro io di lettore-bambino, facendosi più impressionanti e meritevoli di riflessione.

Ognuno dei tre autori ha un proprio stile narrativo e di disegno, figlio di una cultura, di un’epoca, e di un approccio del pubblico al medium-fumetto. Tuttavia, tutti e tre sono accomunati da un tratto distintivo: l’ironia. La grande intuizione di Sacco, Satrapi e Rech risiede nella capacità di approcciarsi a delle tematiche di notevole peso e serietà in modo lieve, sfruttando le situazioni quotidiane come spunto di comicità, spesso involontaria: un protagonista con espressioni facciali ed emozioni portate all’esasperazione e al grottesco, una bambina di dieci anni che considera l’immagine di Marx molto simile all’iconografia classica di dio, un ragazzo romano la cui dieta, prevalentemente a base di merendine e conservanti, deve adeguarsi a un’alimentazione mediorientale in regime di scarsità bellica. Input apparentemente invisibili, ma capaci di sorreggere una costruzione quasi comica di alcune sequenze, amplificata proprio perché inaspettata.

Le vicende che accadono sullo sfondo di questi tre fumetti sono reali e rintracciabili nella cronaca più recente o nei libri di storia, ma quello che ci tengono a comunicare gli autori è, proprio, la volontà di dare una visione ben precisa di una storia altrimenti troppo magmatica. E allora non è un caso che Joe Sacco non risparmi le proprie accuse all’amicizia USA-Israele, o che Marjane Satrapi decida di parlare in maniera autobiografica proprio della sua storia di donna iraniana, confluendo nella narrazione collaterale di genere o, infine, Zerocalcare voglia interloquire con i combattenti curdi, relegando i nemici a ruoli marginali, e manifestando apertamente ostilità verso l’Isis (anche da un punto di vista grafico, come egli stesso spiega in Kobane Calling) e le politiche occidentali.

Alla luce di questi elementi, i tre racconti e i loro autori sembrano, più che parziali, partigiani. Perché, sì: forse è vero che quando c’è da scrivere la storia, se ne occupano i vincitori, ma quando, invece, c’è da disegnarla, è tutta un’altra… storia. E, molto probabilmente, è meglio così.

Letizia Annamaria Dabramo

Pubblicato mercoledì 27 Novembre 2019

Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/campo-minato-il-fumetto-che-va-in-guerra/