Quando sono andata ad acquistare questo libro che avevo già letto e riletto più volte, ma che non avevo mai posseduto, il mio libraio di fiducia (ebbene sì: esistono ancora!) mi ha detto: «non si può non avere Maus».

Quando sono andata ad acquistare questo libro che avevo già letto e riletto più volte, ma che non avevo mai posseduto, il mio libraio di fiducia (ebbene sì: esistono ancora!) mi ha detto: «non si può non avere Maus».

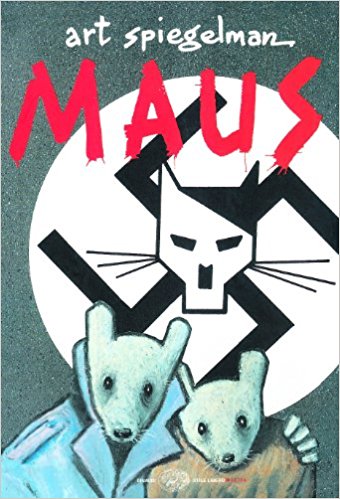

Considerazione non secondaria, in effetti. Maus è un’opera a fumetti uscita in due volumi tra il 1986 e il 1991 che racconta, attraverso i disegni di Art Spiegelman, le vicende lancinanti di Vladek, padre dell’autore e sopravvissuto ai campi di sterminio. Nei suoi racconti rivivono gli orrori della guerra, la banalità del male massimamente rappresentata dall’olocausto, ma anche quella “zona grigia”, già così clinicamente descritta da Primo Levi, in cui diventa impossibile una distinzione manichea tra vittime e carnefici.

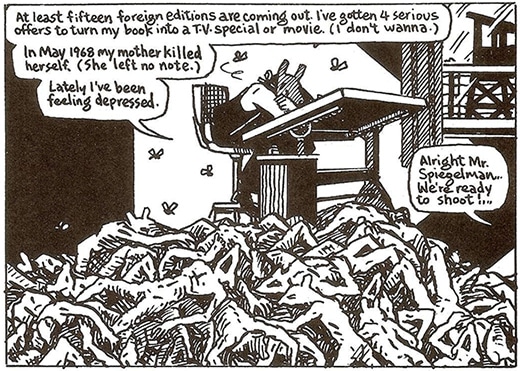

È un’opera molto complessa, che si potrebbe parzialmente spiegare con un aneddoto risalente al 1992, anno in cui Maus, primo fumetto a vincere il Pulitzer, fu classificato dal New York Times come fictional novel. Un’iniziativa, questa, che indispettì (e a ragion veduta) lo stesso Spiegelman: tredici anni di ricerche delle fonti documentali e una minuziosa raccolta delle testimonianze erano alla base di un racconto che faceva della fedeltà storica il suo pilastro, inducendo l’autore a dichiarare che “fiction indica che il lavoro non è basato su fatti reali, e questo mi provoca un certo fastidio”. Il New York Times non poté fare a meno di constatare la validità delle critiche mosse e spostò Maus di categoria.

In Maus rientra tutto ciò che si addice alla ricerca storica e biografica, che scava in profondità, ma combinata con una narrazione che si distacca dall’impostazione giornalistica e storiografica, in cui, tra l’altro, si avvicendano frequenti siparietti comici tra i protagonisti. Potrebbe sembrare un paradosso, ma l’assenza di immagini “reali” funge da rottura con un canone visivo e iconografico con cui si è confrontato chi è venuto dopo, chi ha conosciuto Auschwitz e Birkenau sotto forma di filmati e pagine vergognose dei libri di storia.

In Maus rientra tutto ciò che si addice alla ricerca storica e biografica, che scava in profondità, ma combinata con una narrazione che si distacca dall’impostazione giornalistica e storiografica, in cui, tra l’altro, si avvicendano frequenti siparietti comici tra i protagonisti. Potrebbe sembrare un paradosso, ma l’assenza di immagini “reali” funge da rottura con un canone visivo e iconografico con cui si è confrontato chi è venuto dopo, chi ha conosciuto Auschwitz e Birkenau sotto forma di filmati e pagine vergognose dei libri di storia.

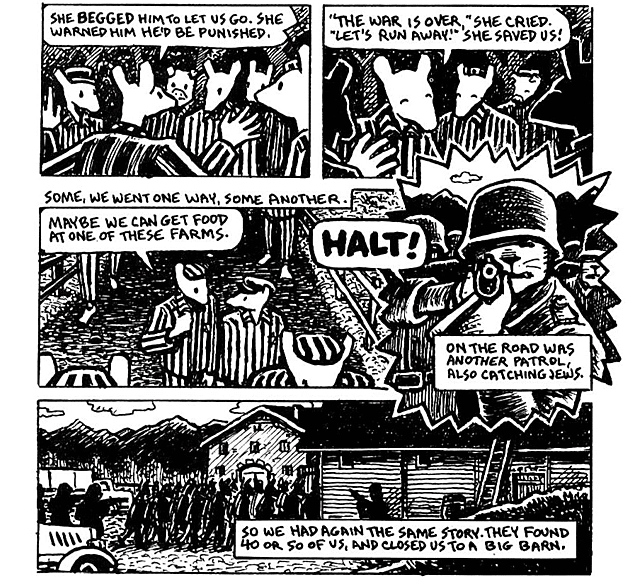

L’operazione di Spiegelman parte dalla stigmatizzazione dei “tipi” umani, colti e cristallizzati in modo tanto efficace quanto, a tratti, ambivalente e ironico: il fumettista attribuisce a ciascuna “razza” i tratti somatici di un animale e rappresenta gli ebrei come topi, i nazisti come gatti, i polacchi come maiali. Se le favole di Fedro proponevano un’antropizzazione allegorica degli animali, magnificati nei loro vizi e virtù umane, Maus procede esattamente in direzione contraria: riducendo gli uomini alla stregua di razze animali, rende immediatamente possibile, in modo parossistico, la distinzione etnica perseguita dal Terzo Reich. Evidenzia i rapporti tra nazisti ed ebrei, e lo fa affidandosi anche al binomio gatto/topo, ma senza ridurre tutto a una metafora appiattita e inespressiva e, con un artificio grafico di grande eleganza e impatto, sa rendere il tentativo del protagonista Vladek di confondersi tra i polacchi, indossando una maschera da maiale.

La componente visiva viene, così, in qualche modo, “alleggerita”: la stereotipizzazione dei protagonisti è esasperata, non ci sono tratti somatici da memorizzare per distinguere i personaggi ridotti ad animali e, così, il lettore inizia a familiarizzare con loro proprio grazie ai silenzi, ai gesti, alle nevrosi e alle emozioni.

Ma grazie, anche, alle parole. Le scelte linguistiche sono caratterizzate da una fedeltà a tratti maniacale agli idiomi dei personaggi reali: un calderone in cui si mescolano il tedesco militare dei nazisti, fatto di imposizioni e verbi all’imperativo, quello stentato e “di sopravvivenza” degli ebrei nei campi di concentramento, l’yiddish, oscuro, inteso quasi come un “riparo” linguistico per poter dire senza essere compresi, l’inglese newyorkese del presente narrativo e quello “sporco” di Vladek, il superstite, con il quale rivivono anche costrutti verbali, interiezioni e reminiscenze di chi, sradicato con violenza anche dal proprio retroterra culturale, è stato costretto a improvvisarsi, ma senza mai riuscire a ritrovare, in una terra accogliente e straniera in egual misura, l’identità perduta.

Ma grazie, anche, alle parole. Le scelte linguistiche sono caratterizzate da una fedeltà a tratti maniacale agli idiomi dei personaggi reali: un calderone in cui si mescolano il tedesco militare dei nazisti, fatto di imposizioni e verbi all’imperativo, quello stentato e “di sopravvivenza” degli ebrei nei campi di concentramento, l’yiddish, oscuro, inteso quasi come un “riparo” linguistico per poter dire senza essere compresi, l’inglese newyorkese del presente narrativo e quello “sporco” di Vladek, il superstite, con il quale rivivono anche costrutti verbali, interiezioni e reminiscenze di chi, sradicato con violenza anche dal proprio retroterra culturale, è stato costretto a improvvisarsi, ma senza mai riuscire a ritrovare, in una terra accogliente e straniera in egual misura, l’identità perduta.

E, in virtù di tutto ciò che quest’opera dice, ma anche grazie a ciò che tace, bisogna riconoscere che è proprio come diceva il libraio: «Maus non si può non avere».

Letizia Dabramo

Pubblicato venerdì 28 Settembre 2018

Stampato il 05/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/shoah-a-fumetti-una-trappola-per-topi/