In un recente articolo, il premio Nobel per l’economia Joseph Stiglitz ha icasticamente affermato: “Il neoliberismo ha portato a una minore crescita e a maggiori disuguaglianze. E la pandemia ha piantato il chiodo definitivo sulla sua bara”. Indubbiamente, se si guarda alle recenti politiche, non solo economiche, adottate dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti di Biden-Harris non sfugge la dimensione epocale della svolta che soprattutto il vecchio continente ha intrapreso con il varo di Next Generation Eu, lasciandosi alle spalle l’ossessione per l’equilibrio dei conti pubblici e l’assioma del primato del mercato come supremo regolatore dell’economia globale, e probabilmente anche il Fiscal Compact (per ora sospeso fino al 2022), ovvero tutti i presupposti del mix di austerity e deregulation che, dopo la crisi del 2008, ha logorato il consenso alla costruzione europea e alle sue fragili istituzioni, lasciando dietro di sé lo strascico velenoso dei populismi e dei sovranismi, matrici di una vera e propria regressione collettiva verso l’utopia reazionaria di una comunità autarchica, dominata da spiriti suprematisti, protezionisti e xenofobi.

In un recente articolo, il premio Nobel per l’economia Joseph Stiglitz ha icasticamente affermato: “Il neoliberismo ha portato a una minore crescita e a maggiori disuguaglianze. E la pandemia ha piantato il chiodo definitivo sulla sua bara”. Indubbiamente, se si guarda alle recenti politiche, non solo economiche, adottate dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti di Biden-Harris non sfugge la dimensione epocale della svolta che soprattutto il vecchio continente ha intrapreso con il varo di Next Generation Eu, lasciandosi alle spalle l’ossessione per l’equilibrio dei conti pubblici e l’assioma del primato del mercato come supremo regolatore dell’economia globale, e probabilmente anche il Fiscal Compact (per ora sospeso fino al 2022), ovvero tutti i presupposti del mix di austerity e deregulation che, dopo la crisi del 2008, ha logorato il consenso alla costruzione europea e alle sue fragili istituzioni, lasciando dietro di sé lo strascico velenoso dei populismi e dei sovranismi, matrici di una vera e propria regressione collettiva verso l’utopia reazionaria di una comunità autarchica, dominata da spiriti suprematisti, protezionisti e xenofobi.

Ma proprio la ventata di populismo che ha attraversato l’Europa e le Americhe induce a ritenere che la partita non debba considerarsi chiusa e che le vecchie ricette possano tornare a svettare in assenza di scelte coraggiose e di politiche forti: malgrado la dura smentita dei fatti, non manca chi, inizialmente in modo timido, ma già oggi con più slancio, lascia intendere che, tutto sommato, la ripresa economica non può fare a meno degli spiriti animali del capitalismo, che la battaglia principale deve essere condotta, ancora una volta, contro i lacci e i lacciuoli che ne ostacolano la vivace creatività, in primo luogo una non meglio definita “burocrazia” e il mercato del lavoro ancora troppo “ingessato”.

Ma proprio la ventata di populismo che ha attraversato l’Europa e le Americhe induce a ritenere che la partita non debba considerarsi chiusa e che le vecchie ricette possano tornare a svettare in assenza di scelte coraggiose e di politiche forti: malgrado la dura smentita dei fatti, non manca chi, inizialmente in modo timido, ma già oggi con più slancio, lascia intendere che, tutto sommato, la ripresa economica non può fare a meno degli spiriti animali del capitalismo, che la battaglia principale deve essere condotta, ancora una volta, contro i lacci e i lacciuoli che ne ostacolano la vivace creatività, in primo luogo una non meglio definita “burocrazia” e il mercato del lavoro ancora troppo “ingessato”.

Il dibattito sulla disciplina degli appalti che ha preceduto il varo del decreto semplificazioni di fine luglio, non lascia spazio a equivoci e la dice lunga sulle intenzioni di quanti sperano in un mercato del lavoro organizzato (o meglio, disorganizzato) secondo le convenienze delle imprese e sono pronti a farsi beffe dei programmi di transizione ecologica e a riprendere indisturbati la politica di saccheggio del territorio; per non parlare dell’assurda polemica montata su una crisi dell’offerta di lavoro, presa a pretesto per una campagna non tanto contro lo sgangherato sistema del reddito di cittadinanza, quanto contro qualsiasi misura si intenda mettere in campo per il contrasto alla povertà e la riduzione delle diseguaglianze, malgrado queste ultime siano esponenzialmente aumentate negli ultimi mesi.

La predica, è il caso di dirlo, viene proprio dagli ambienti imprenditoriali che, mentre liquidano come assistenzialismo qualsiasi forma di economia solidale, invocano a gran voce e minacciosamente il sostegno pubblico a tutela dei loro profitti, ma si guardano bene dall’interrogarsi sul fatto che i salari italiani sono i più bassi d’Europa, e che senza retribuzioni più elevate nessuna ripresa è possibile. Tanto più che, venuto meno il blocco dei licenziamenti, è immediatamente ripresa la pratica delle chiusure di intere aziende, da un giorno all’altro, mentre su un altro versante si continua a morire di lavoro, e tanto.

La predica, è il caso di dirlo, viene proprio dagli ambienti imprenditoriali che, mentre liquidano come assistenzialismo qualsiasi forma di economia solidale, invocano a gran voce e minacciosamente il sostegno pubblico a tutela dei loro profitti, ma si guardano bene dall’interrogarsi sul fatto che i salari italiani sono i più bassi d’Europa, e che senza retribuzioni più elevate nessuna ripresa è possibile. Tanto più che, venuto meno il blocco dei licenziamenti, è immediatamente ripresa la pratica delle chiusure di intere aziende, da un giorno all’altro, mentre su un altro versante si continua a morire di lavoro, e tanto.

Non si può dunque non condividere l’assunto iniziale di un piccolo ma importante volume: Pubblico è meglio: la via maestra per ricostruire l’Italia (Donzelli, 2021) curato da due giornalisti, Alterio Frigerio e Roberta Lisi, già autori di un bel lessico civile dedicato al lavoro (Lavorare è una parola, Donzelli, 2020), una stimolante riflessione sulla necessità di restituire centralità al lavoro e ai suoi diritti e passare oltre le politiche che negli ultimi trent’anni hanno puntato a destrutturare il mercato, incentivare il precariato (e con esso, sia pure indirettamente, il lavoro sommerso) e accentuare la posizione di subalternità del lavoratore nei confronti dell’impresa.

Non si può dunque non condividere l’assunto iniziale di un piccolo ma importante volume: Pubblico è meglio: la via maestra per ricostruire l’Italia (Donzelli, 2021) curato da due giornalisti, Alterio Frigerio e Roberta Lisi, già autori di un bel lessico civile dedicato al lavoro (Lavorare è una parola, Donzelli, 2020), una stimolante riflessione sulla necessità di restituire centralità al lavoro e ai suoi diritti e passare oltre le politiche che negli ultimi trent’anni hanno puntato a destrutturare il mercato, incentivare il precariato (e con esso, sia pure indirettamente, il lavoro sommerso) e accentuare la posizione di subalternità del lavoratore nei confronti dell’impresa.

Le tredici interviste raccolte in Pubblico è meglio ruotano attorno a un interrogativo, o meglio, a un dilemma chiaramente illustrato nella premessa dai due curatori: perché da un lato la pandemia, nel suo agire come acceleratore di processi latenti, di varia natura, ha posto in evidenza l’insostituibilità del pubblico come promotore e garante dei diritti fondamentali delle persone e come motore di innovazione e di progettazione di un necessario cambio di rotta, che muti paradigmi, priorità e culture per l’immediato futuro, prendendo atto dei fallimenti della stagione neoliberista; ma dall’altro, la pandemia stessa ha messo in luce le carenze, i limiti, le sfilacciature, le debolezze che affliggono in concreto le nostre istituzioni che a queste funzioni di garanzia e di promozione dovrebbero assolvere.

Oggetto per decenni di denigrazione e diffidenza sparse a piene mani da importanti e consistenti segmenti del mondo della politica, dell’impresa e della comunicazione, la sfera pubblica è stata sottoposta a un processo di continuo ridimensionamento materiale, attraverso i tagli di bilancio che, con il pretesto della lotta agli sprechi, hanno inciso sulla effettiva disponibilità e sulla qualità di servizi pubblici essenziali, con un conseguente ridimensionamento dei relativi diritti di cittadinanza e con un impoverimento dei livelli delle prestazioni della pubblica amministrazione, depauperata di competenze e di professionalità, oltre che degli strumenti materiali per la propria azione. Anche l’idea di una divisione del lavoro tra soggetto privato gestore e soggetto pubblico regolatore, di matrice neoliberista ma sostanzialmente accettata da settori della sinistra, non ha potuto sortire alcun effetto positivo: l’esercizio di una funzione di controllo presuppone infatti la disponibilità di risorse e competenze pubbliche che sono state via via dismesse, così che settori fondamentali della vita associata sono stati lasciati in balia della logica del profitto con conseguenze spesso drammatiche.

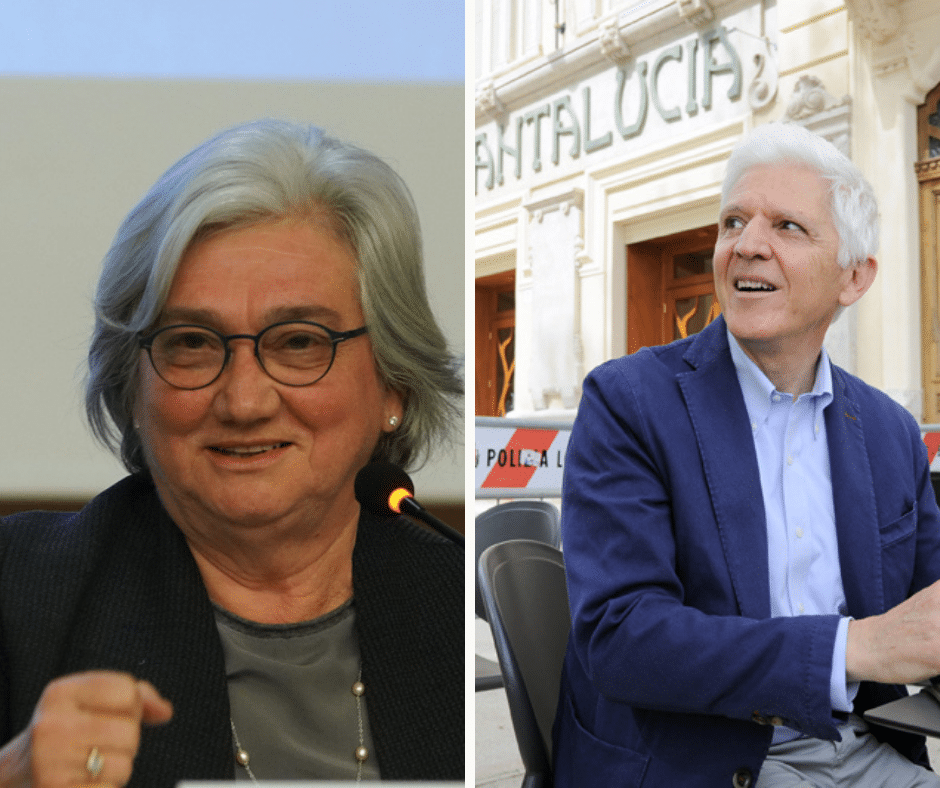

Su questo scenario già compromesso è calato il sipario della crisi pandemica, esercitando una straordinaria pressione in primo luogo sul sistema sanitario che, come afferma Rosy Bindi nella sua intervista, trova le ragioni della sua efficienza nel principio universalistico e in una idea di salute non solo come mancanza di malattia ma come condizione di benessere che coinvolge non solo tanto la tutela sanitaria, quanto la salubrità dell’ambiente, la qualità dell’alimentazione, la sicurezza sul posto di lavoro, etc.: tutti obiettivi che possono essere perseguiti solo dalla mano pubblica. Né meno grave è stato il colpo subito dal sistema dell’istruzione, già gravato da tagli di risorse che, sottolinea Massimo Bray in un’altra parte del volume, non solo ne hanno compromesso la funzionalità, ma ne hanno anche avvilito il ruolo culturale e sociale, generando uno stato di frustrazione generalizzata nel corpo docente.

Già solo guardando a questi due comparti – oggetto, tra l’altro di una rissosità tra Stato e Regioni che pone numerosi interrogativi sull’assetto istituzionale dei rapporti tra centro e periferia – si può comprendere come nel giro di pochi mesi sia aumentata, nella società come nelle istituzioni, la consapevolezza dell’inadeguatezza degli strumenti, delle strutture e delle risorse disponibili, a fronte di una situazione del tutto inedita e, con essa, la percezione della necessità di una inversione di rotta. È una condizione che genera disorientamento, ansie e interrogativi angosciosi, ai quali la politica stenta a dare risposte che non siano di corto o cortissimo respiro e che rinviano la soluzione dei problemi, in modo un po’ miracolistico e un po’ millenaristico, al “mucchio di denaro” (come lo definiscono i curatori) che sta per cadere sul nostro Paese con il Recovery Fund: una pioggia, però, che rischia di non trovare un terreno da fertilizzare su cui cadere, se mancheranno scelte che traducano in atti concreti una nuova visione del rapporto tra istituzioni e cittadini e una nuova idea di società.

Già solo guardando a questi due comparti – oggetto, tra l’altro di una rissosità tra Stato e Regioni che pone numerosi interrogativi sull’assetto istituzionale dei rapporti tra centro e periferia – si può comprendere come nel giro di pochi mesi sia aumentata, nella società come nelle istituzioni, la consapevolezza dell’inadeguatezza degli strumenti, delle strutture e delle risorse disponibili, a fronte di una situazione del tutto inedita e, con essa, la percezione della necessità di una inversione di rotta. È una condizione che genera disorientamento, ansie e interrogativi angosciosi, ai quali la politica stenta a dare risposte che non siano di corto o cortissimo respiro e che rinviano la soluzione dei problemi, in modo un po’ miracolistico e un po’ millenaristico, al “mucchio di denaro” (come lo definiscono i curatori) che sta per cadere sul nostro Paese con il Recovery Fund: una pioggia, però, che rischia di non trovare un terreno da fertilizzare su cui cadere, se mancheranno scelte che traducano in atti concreti una nuova visione del rapporto tra istituzioni e cittadini e una nuova idea di società.

Non si tratta, peraltro, di darsi a una incerta futurologia, né di affidarsi a formule spesso suscettibili di tradursi in altrettanti mantra che, ripetuti all’infinito, rischiano di perdere progressivamente di significato e trasformarsi in formule vuote. È il caso della digitalizzazione dell’amministrazione, tema che occupa molte pagine del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e trova echi costanti nel discorso pubblico. Come spiega Vincenzo Vita nell’intervista dedicata a questo argomento, ancor prima che un fattore di modernizzazione, l’avvento di una società digitale è in primo luogo una questione di democrazia, di partecipazione, di diritti dei cittadini e, come tale, richiede un forte intervento della mano pubblica per spezzare l’opacità di una gestione dei dati “posseduti impropriamente dagli oligarchi” ricorda lo stesso Vita citando il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, e che “vanno restituiti alle persone da cui emanano e al bene comune”. Oggi più che in passato, è evidente che il superamento di atavici squilibri e di strozzature burocratiche e la conseguente modernizzazione degli apparati è in primo luogo un problema di democrazia e, quindi, di piena attuazione della Costituzione.

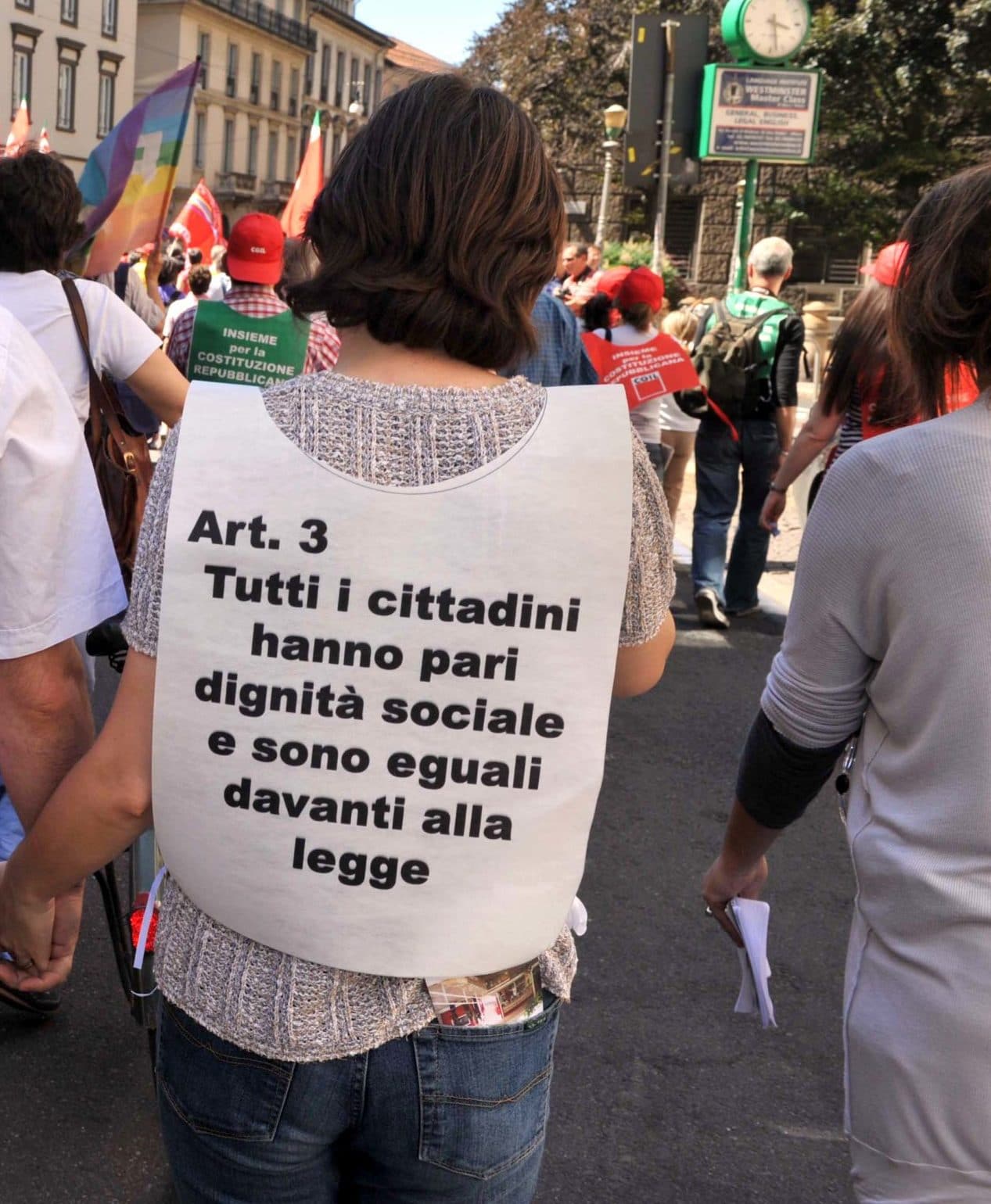

Per affrontare un futuro dai contorni ancora in larga misura incerti e rispetto al quale l’unica certezza consiste nella comune convinzione che la società post pandemia dovrà segnare una forte ed effettiva discontinuità con il passato, occorre dunque una base concettuale solida. E, per dirla con Frigerio e Lisi, “in tempi burrascosi come quelli che stiamo vivendo, il nostro primo ormeggio è la Costituzione”.

L’architrave di tutto il discorso, ripreso da diverse prospettive da molti degli intervistati, è l’articolo 3, e quel giustamente famoso secondo comma che traccia un discrimine culturale rispetto a tutta la precedente tradizione del costituzionalismo europeo, in quanto “richiama tutte le componenti della società – non solo lo Stato – a disegnare e realizzare un futuro in cui gli ostacoli allo sviluppo delle persone siano rimossi” (così Enrico Giovannini nella prefazione).

E il richiamo al principio costituzionale di eguaglianza vale anche come stimolo a esplorare nuovi territori, a progettare il primato del pubblico in una prospettiva che non sia di mera riproposizione, magari nostalgica, di stagioni passate nella storia della Repubblica. Se occorre consegnare definitivamente alla riflessione degli storici la stagione statalista e dirigista, e soprattutto l’identificazione tra pubblico e Stato, analogo trattamento deve toccare alla stagione del neoliberismo all’italiana, fatto di privatizzazioni che hanno compromesso la crescita, di flessibilizzazione del mercato del lavoro che ha ridotto l’occupazione, e di riduzione della progressività fiscale (si veda in proposito quanto afferma Andrea Roventani) con il conseguente incoraggiamento dell’evasione. In sintesi, occorre prendere atto che il graduale ritiro della mano pubblica dalla direzione dell’economia si è tradotto, nella pratica, in guasti che sono sotto gli occhi di tutti.

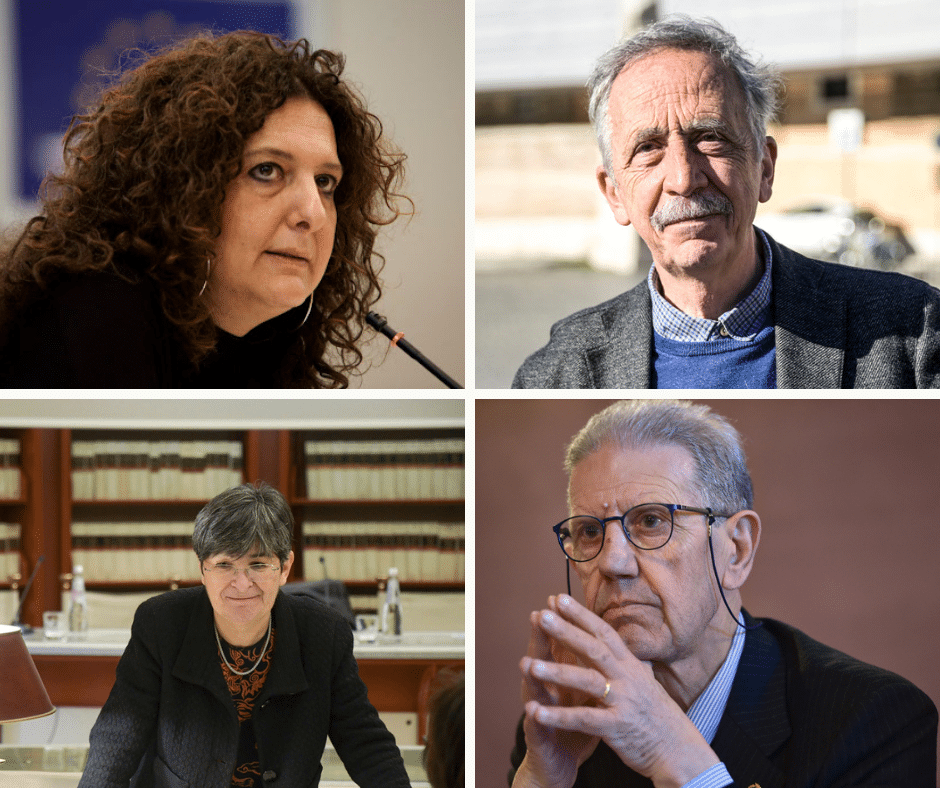

Le diverse interviste di cui si compone il volume convergono nel considerare indispensabile restituire centralità all’azione pubblica con un approccio non statalista o centralista, affinché si possano realizzare quegli obiettivi di eguaglianza e pari dignità sociale che la Costituzione assegna alla Repubblica, ovvero a tutto l’insieme di istituzioni che la dottrina giuridica definisce lo Stato-comunità: uno Stato o, meglio ancora, un settore pubblico che non deve rinunciare a un intervento anche diretto nell’economia, di tipo imprenditoriale, per assolvere alla funzione centrale di motore di innovazione e per agire da protagonista dei percorsi che sono tracciati da Next generation Eu in termini che riguardano la transizione ecologica, un più stretto legame tra ricerca e crescita economica, la modernizzazione della base produttiva e degli apparati della pubblica amministrazione: percorsi e obiettivi che, come afferma Gianna Fracassi, possono essere perseguiti a condizione di un riorientamento della funzione pubblica in direzione delle domande e dei bisogni che emergono dalla società e che la pandemia ha reso più evidenti, anche in termini di maggiore vivibilità delle nostre città e di maggiore tutela e accessibilità del patrimonio culturale, secondo quanto affermano, rispettivamente Paolo Berdini e Salvatore Settis, nonché di un superamento dei divari di genere che, per essere tale, deve attraversare “tutti i campi dell’intervento pubblico e del funzionamento della nostra società, dalle cose piccole alle grandi” (Maria Cecilia Guerra).

Le interviste, peraltro, non si limitano a enunciare una mera petizione di principio alla rivendicazione di un pur necessario cambio di paradigma con il conseguente abbandono di approcci ormai obsoleti, ma si pongono tutte nella prospettiva di una agenda per l’immediato futuro, offrendo spunti, idee e progetti ragionevoli e credibili su aspetti della vita collettiva per i quali l’esigenza di nuovi indirizzi si manifesta con maggiore urgenza: non solo la sanità e l’istruzione, ma anche la mobilità, di cui si occupa Anna Donati sottolineando la trasversalità di una problematica che tocca il complesso dell’organizzazione della vita delle città; l’energia, alla quale è dedicata l’intervista a Matteo Leonardi, con le implicazioni sui modelli di produzione e consumo derivanti dai processi di decarbonizzazione e dall’avvio del Green Deal; il fisco, sulla cui efficienza ed equità si misura la capacità delle istituzioni di dotarsi degli strumenti necessari a conferire effettività al principio di eguaglianza, come ricorda Alessandro Santoro; le politiche industriali, oggi del tutto assenti a causa di scelte miopi e governate dai dogmi neoliberisti: politiche sulla cui indifferibilità, anche in relazione al Mezzogiorno, si sofferma Andrea Roventini.

C’è un monito alla fine del volume sul quale è bene riflettere con molta attenzione: Monica Di Sisto, riprendendo le considerazioni dell’Unctad e dell’Ocse, riflette sull’impossibilità – pena un corto circuito tra istituzioni e società di portata superiore a quello verificatosi con la crisi del 2008 – di considerare la pandemia alla stregua di una parentesi, chiusa la quale sia possibile tornare alle vecchie ricette e ai dogmi economici del recente passato: i cittadini infatti non potrebbero accettare passivamente un ritorno alle politiche fiscali restrittive, ai tagli del welfare, a una rinnovata austerità.

Il sostegno pubblico all’economia non si esaurisce certo in un susseguirsi di erogazioni monetarie, ma non è difficile comprendere che il taglio di queste ultime, e soprattutto il tentativo di tornare agli equilibri di bilancio sanciti,per quanto concerne l’Europa, dal Fiscal Compact, comporterebbe conseguenze imprevedibili e probabilmente catastrofiche anche sul piano politico.

La pandemia ha generato più incertezze che certezze, ma tra queste ultime vi è quella che non ci sono cammini interrotti da riprendere al punto in cui erano stati lasciati, ma nuovi sentieri e nuove strade, che non possono ricalcare quelle precedenti. Naturalmente, affermare la necessità di una svolta, di una vera e propria rivoluzione mite, come quella di cui le interviste raccolte da Lisi e Frigerio forniscono un profilo ricco di contenuti, non coincide certo con la sua immediata praticabilità. Ciononostante, delineare una nuova idea di pubblico, che comporta anche una nuova idea di società e di convivenza civile, può gettare le basi di una riflessione e di una iniziativa che spezzi il ciclo regressivo che ha condotto dalla crisi del 2008 a quella prodotta dalla pandemia, e ponga le premesse di una discontinuità al di fuori della quale non vi può essere una ripresa effettiva e stabile.

Pubblicato sabato 4 Settembre 2021

Stampato il 06/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/cera-un-volta-il-mercato/