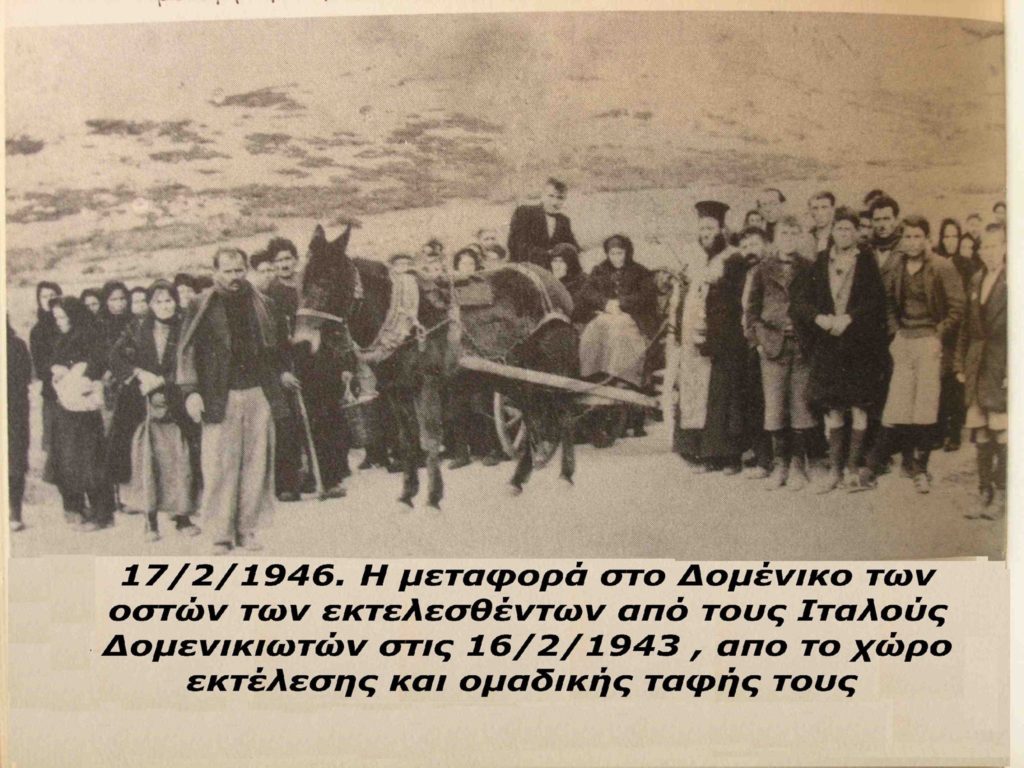

“Le crediamo quando dice che le persone fisiche responsabili dei crimini non sono più in vita. È anche certo però che queste persone non sono venute da sole, né in Grecia né nel mio villaggio. Le ha mandate lo Stato italiano ed erano rappresentanti dello Stato italiano. E di conseguenza anche lo Stato italiano ha tardato a fare giustizia di crimini di guerra nei confronti di civili, che non vengono mai prescritti… Non si dovrebbe svolgere un processo con imputato lo stesso Stato italiano come mandante?”. Avete appena letto lo stralcio della lettera di risposta che il professor Efastatios Psomiadis, presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime dell’Olocausto di Domenikon ha inviato nel 2016 al magistrato militare che con il supporto della speciale unità Crimini di guerra dei carabinieri, ha il merito di aver riaperto il capitolo delle stragi commesse dagli italiani durante il conflitto mondiale e, nello specifico, la strage di Domenikon, la Marzabotto di Tessaglia, come l’aveva definita nel 2008 il settimanale L’Espresso.

“Le crediamo quando dice che le persone fisiche responsabili dei crimini non sono più in vita. È anche certo però che queste persone non sono venute da sole, né in Grecia né nel mio villaggio. Le ha mandate lo Stato italiano ed erano rappresentanti dello Stato italiano. E di conseguenza anche lo Stato italiano ha tardato a fare giustizia di crimini di guerra nei confronti di civili, che non vengono mai prescritti… Non si dovrebbe svolgere un processo con imputato lo stesso Stato italiano come mandante?”. Avete appena letto lo stralcio della lettera di risposta che il professor Efastatios Psomiadis, presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime dell’Olocausto di Domenikon ha inviato nel 2016 al magistrato militare che con il supporto della speciale unità Crimini di guerra dei carabinieri, ha il merito di aver riaperto il capitolo delle stragi commesse dagli italiani durante il conflitto mondiale e, nello specifico, la strage di Domenikon, la Marzabotto di Tessaglia, come l’aveva definita nel 2008 il settimanale L’Espresso.

L’inchiesta di De Paolis si era chiusa con l’archiviazione del procedimento. Ma solo perché i responsabili non erano più in vita. Il procuratore militare con un gesto inusuale e di alto valore morale aveva preso carte e penna e il 16 maggio 2016 aveva scritto al professore greco una lettera di scuse in cui manifestava la sua «amarezza per non aver potuto dare a Voi e alla Vostra Comunità la risposta positiva di giustizia che Vi è dovuta». Nella sua missiva De Paolis ammette poi esplicitamente quello che fino ad allora nessuno aveva mai detto e cioè che «sarebbe stato sufficiente iniziare l’indagine pochi anni prima» per avere alla sbarra i responsabili dell’eccidio.

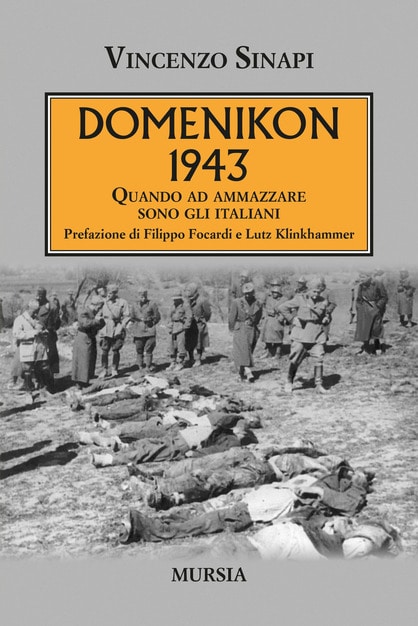

A raccontare la strage per i tipi delle edizioni Mursia è Domenikon 1943. Quando ad ammazzare sono gli italiani del giornalista dell’agenzia di stampa Ansa e scrittore Vincenzo Sinapi. L’autore ci porta in un piccolo paese della Ta

A raccontare la strage per i tipi delle edizioni Mursia è Domenikon 1943. Quando ad ammazzare sono gli italiani del giornalista dell’agenzia di stampa Ansa e scrittore Vincenzo Sinapi. L’autore ci porta in un piccolo paese della Ta

Tessaglia, dove il 16 febbraio 1943 tutti gli “uomini validi” furono uccisi come (illegittima) reazione in una imboscata partigiana in cui morirono nove camice nere. Per i morti di Domenikon – di cui non si conosce neppure il numero esatto, oscillando per le fonti greche tra 152 e 177 morti – nessuno ha pagato. Da notare che sulle fasi dell’eccidio, una «rappresaglia brutale e sproporzionata, palesemente illegittima pur in quel contesto bellico», la documentazione italiana – che tanto spazio dedica all’agguato dei partigiani greci – è a dir poco carente.

È in seguito alla denuncia di Psomiadis che De Paolis decide di riaprire una nuova inchiesta sui fatti di Domenikon. E subito avanza una nuova ipotesi di reato: non più «Rappresaglia ordinata fuori dai casi consentiti dalla legge», reato orami prescritto, su cui si era incagliato il procuratore militare che lo aveva preceduto, Antonino Intelisano, bensì «violenza con omicidio contro privati nemici aggravata dall’aver agito con premeditazione, per motivi abietti o futili, e dall’avere adoperato sevizie o aver agito con crudeltà contro le persone». Insomma quello di cui si parla è omicidio pluriaggravato. Prende il via una inchiesta dettagliatissima tesa a ricostruire l’organigramma delle camicie nere della Divisione “Pinerolo” e delle unità coinvolte nella strage. Una ricerca a tappeto, tra pagine ingiallite, diari e fogli matricolari, che finalmente fa piazza pulita dei silenzi e delle omissioni su Domenikon. Con nomi e cognomi di chi quel 16 febbraio si lasciò andare alla mattanza.

È in seguito alla denuncia di Psomiadis che De Paolis decide di riaprire una nuova inchiesta sui fatti di Domenikon. E subito avanza una nuova ipotesi di reato: non più «Rappresaglia ordinata fuori dai casi consentiti dalla legge», reato orami prescritto, su cui si era incagliato il procuratore militare che lo aveva preceduto, Antonino Intelisano, bensì «violenza con omicidio contro privati nemici aggravata dall’aver agito con premeditazione, per motivi abietti o futili, e dall’avere adoperato sevizie o aver agito con crudeltà contro le persone». Insomma quello di cui si parla è omicidio pluriaggravato. Prende il via una inchiesta dettagliatissima tesa a ricostruire l’organigramma delle camicie nere della Divisione “Pinerolo” e delle unità coinvolte nella strage. Una ricerca a tappeto, tra pagine ingiallite, diari e fogli matricolari, che finalmente fa piazza pulita dei silenzi e delle omissioni su Domenikon. Con nomi e cognomi di chi quel 16 febbraio si lasciò andare alla mattanza.

Ma perché tanta feroce contro la popolazione di Domenikon? Perché nelle intenzioni del generale Carlo Geloso, comandante dell’11° armata doveva essere un avviso ai civili, considerati «sempre più indiscriminatamente “favoreggiatori” dei partigiani. E quindi essi stessi un obiettivo da eliminare». Basti solo pensare che quella strage efferata il comandante della Divisione “Pinerolo”, il generale Cesare Benelli la definì nella sua relazione una «lezione salutare».

Ma perché tanta feroce contro la popolazione di Domenikon? Perché nelle intenzioni del generale Carlo Geloso, comandante dell’11° armata doveva essere un avviso ai civili, considerati «sempre più indiscriminatamente “favoreggiatori” dei partigiani. E quindi essi stessi un obiettivo da eliminare». Basti solo pensare che quella strage efferata il comandante della Divisione “Pinerolo”, il generale Cesare Benelli la definì nella sua relazione una «lezione salutare».

Domenikon non fu il solo eccidio commesso da italiani: altre ne seguirono. «Si stima che siano stati circa 400 i centri abitati rurali distrutti dalle forze di occupazione italiane o congiunte italo-tedesche durante la brutale campagna condotta nei primi mesi del 1943 nella Grecia continentale» scrive Sinapi. Villaggi e case distrutte, miglia di persone uccise e torturate. L’autore si interroga sulle ragioni della mancata Norimberga italiana, sul perché il nostro Paese, a differenza della Germania ma anche della Francia che, pur tra mille reticenze, aveva fatto i conti con il regime collaborazionista di Vichy, abbia messo a tacere questa pagina nera della sua storia. Basti pensare che ancora nel 2008 il documentario “La guerra sporca di Mussolini”, che racconta la vicenda di Domenikon non ha avuto nessuna attenzione dalla tv pubblica.

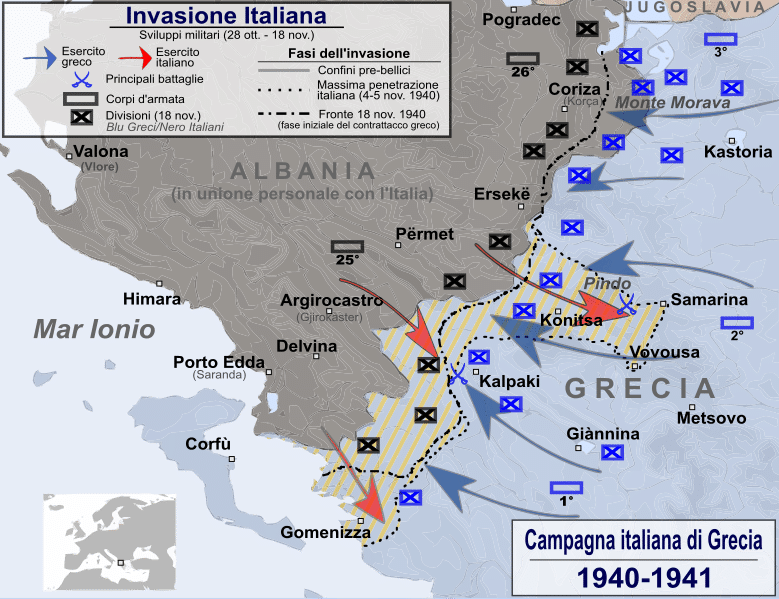

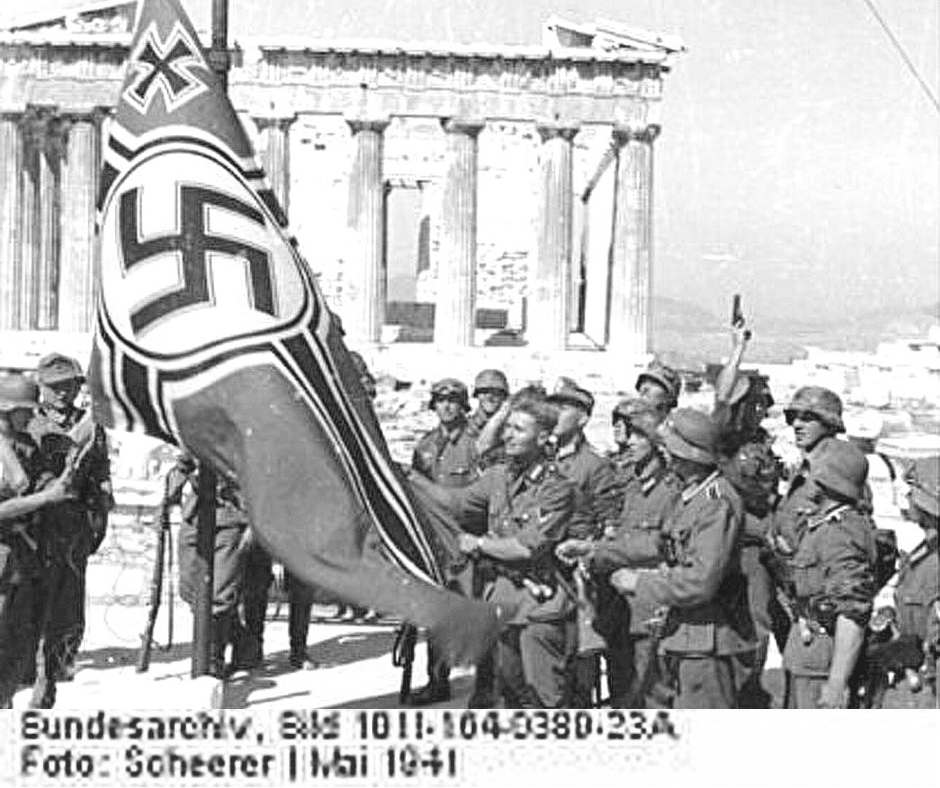

Il quadro che esce dal libro è quello di un Paese e di una classe dirigente che per decenni hanno alimentato il mito degli italiani “brava gente” pur di non dover rispondere dei crimini perpetrati dai nostri connazionali nei teatri di guerra, nei Balcani, in Albania, in Grecia, dove il fascismo dal 1939 in poi ha mostrato le sue miserie belliche e politiche. Un crescendo di sconfitte e ferocia che sollevarono perfino, ed è tutto dire, le obiezioni del comando tedesco in Macedonia.

A scorrere l’elenco dei crimini commessi dai “bravi italiani” nei Paesi occupati si viene colpiti dal numero: sono 750 quelli richiesti dalla Jugoslavia, che come ci ricorda nell’introduzione Filippo Focardi «aveva subito i delitti più numerosi e più gravi»; 180 quelli richiesti dalla Grecia, 140 dall’Albania, 30 dalla Francia, 12 dall’Unione sovietica, 10 dall’Etiopia. Ebbene, nessuno, tranne coloro arrestati sul posto dopo l’8 settembre, fu giudicato per i crimini commessi nei Paesi occupati a danno dei civili. La rimozione dei crimini di guerra e l’impunità dei loro responsabili, «costituirono uno delle preoccupazioni principali degli organi dello Stato fin dai primi mesi successivi all’8 settembre».

A scorrere l’elenco dei crimini commessi dai “bravi italiani” nei Paesi occupati si viene colpiti dal numero: sono 750 quelli richiesti dalla Jugoslavia, che come ci ricorda nell’introduzione Filippo Focardi «aveva subito i delitti più numerosi e più gravi»; 180 quelli richiesti dalla Grecia, 140 dall’Albania, 30 dalla Francia, 12 dall’Unione sovietica, 10 dall’Etiopia. Ebbene, nessuno, tranne coloro arrestati sul posto dopo l’8 settembre, fu giudicato per i crimini commessi nei Paesi occupati a danno dei civili. La rimozione dei crimini di guerra e l’impunità dei loro responsabili, «costituirono uno delle preoccupazioni principali degli organi dello Stato fin dai primi mesi successivi all’8 settembre».

La parola d’ordine è quella di non consegnare i responsabili dei crimini, perché, racconta Sinapi, gli ufficiali italiani «non potevano essere messi sullo stesso piano delle “belve tedesche”; ne sarebbe andato dell’onorabilità dell’esercito e, in definitiva, della stessa Nazione. E se crimini c’erano stati, sarebbero state casomai le autorità italiane a farse carico».

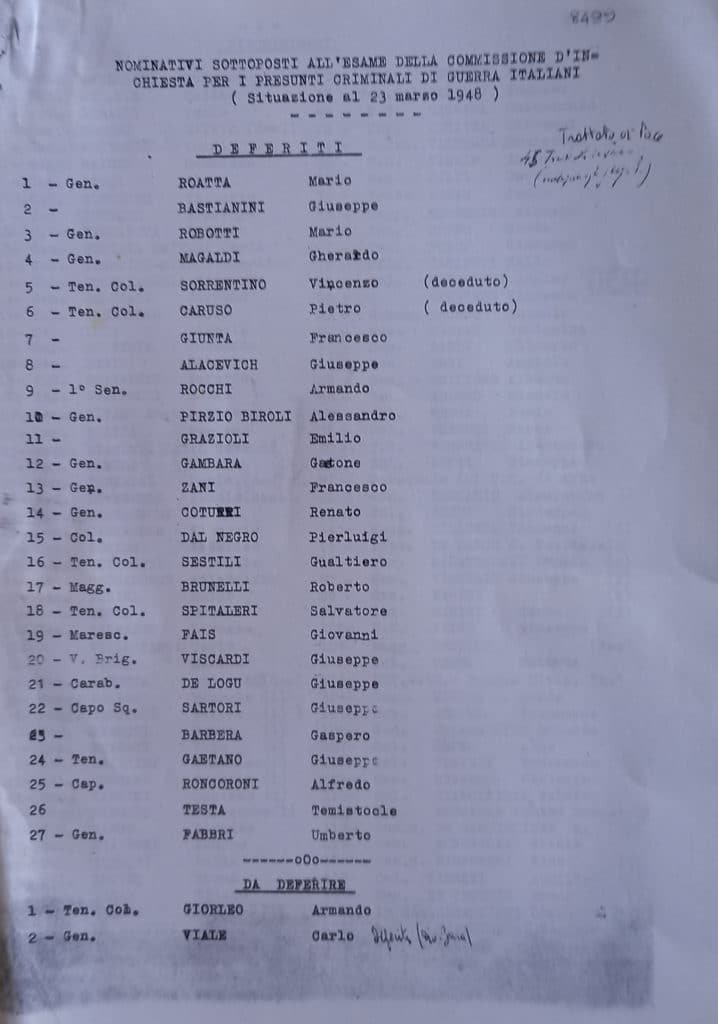

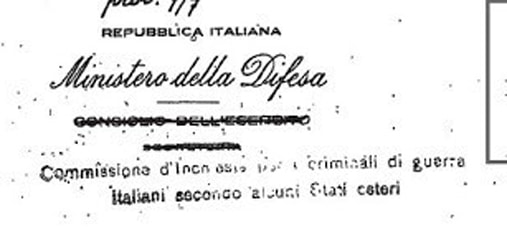

L’escamotage per far decantare la questione è la costituzione di una Commissione d’inchiesta presso il ministero della Guerra. È la Commissione Gasparotto, dal nome del presidente che la diresse più a lungo, e che intendeva provare agli alleati che l’Italia «intendeva fare sul serio». La montagna in realtà produsse – come era nelle intenzioni – un topolino: «Alla fine, nessun criminale di guerra verrà consegnato alle Nazioni estere che ne avevano fatto richiesta e, in cinque anni di lavori, tutto ciò che la Commissione riesce a produrre è un elenco di 34 persone (quasi tutte già individuate nei primi mesi), su centinaia di indiziati che vengono deferiti alla magistratura militare italiana. Il procedimento nei loro confronti si concluderà a tempo di record, nel luglio del ’51, con un nulla di fatto per un cavillo procedurale».

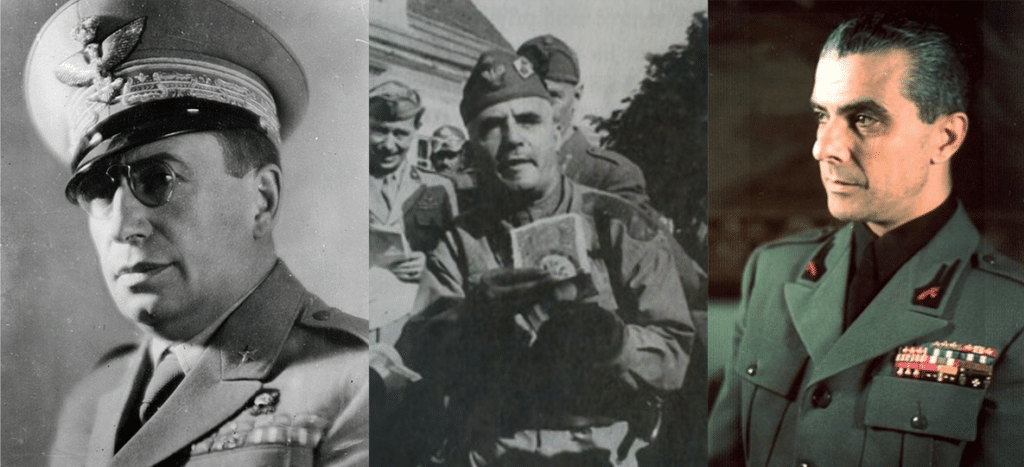

Il salvacondotto per i criminali di guerra italiani – tra cui ricordiamo il generale di Corpo d’Armata, Mario Roatta, il generale Mario Robotti, il generale Giuseppe Bastianini – viene trovato ricorrendo all’art. 165 del codice penale militare di guerra, che condiziona la conduzione dell’azione penale da parte italiana al vincolo della reciprocità, ovvero alla disponibilità della controparte a perseguire gli jugoslavi responsabili di crimini contro gli italiani. Solo che nel 2002 la condizione di reciprocità venne eliminata e volendo si sarebbero potuti riaprire i processi.

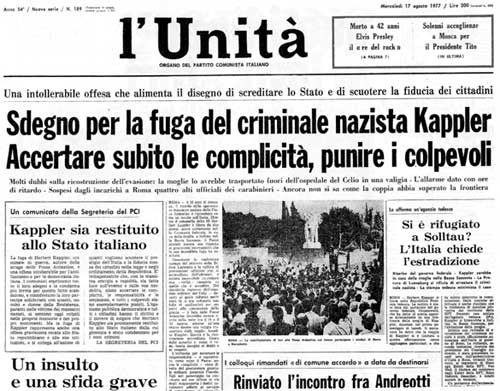

L’esenzione dalla pena assicurata ai presunti criminali di guerra italiana comportava però un prezzo da pagare. Ed è un prezzo altissimo: l’impunità per i militari tedeschi che si erano macchiati di stragi terribili nel nostro Paese. All’inizio non sembrava dovesse finire così: nel 1947 tutto era pronto per celebrare i primi processi «ma in realtà né il fascicolo sull’eccidio di Sant’Anna di Stazzema, né centinaia di altri “riguardanti circa 15.000 vittime”, verranno mai inoltrati dalla procura generale militare a quelle territoriali, le uniche titolate allo svolgimento delle indagini e a incardinare i processi». Nel 1960 le inchieste verranno “provvisoriamente” archiviate dal procuratore militare Enrico Santacroce e accantonati in quello che passerà poi alla storia come “l’armadio della vergogna”, scoperto solo nel 1994 grazie al lavoro investigativo del giornalista Franco Giustolisi. Nell’armadio, con le ante verso il muro, rinvenuto in un locale di palazzo Cesi-Gaddi a Roma, erano contenuti centinaia di dossier e un registro generale riportante 2274 notizie di reato raccolte dalla Procura generale del Tribunale supremo militare, relative ai crimini di guerra commessi dalle truppe nazifasciste sul territorio italiano.

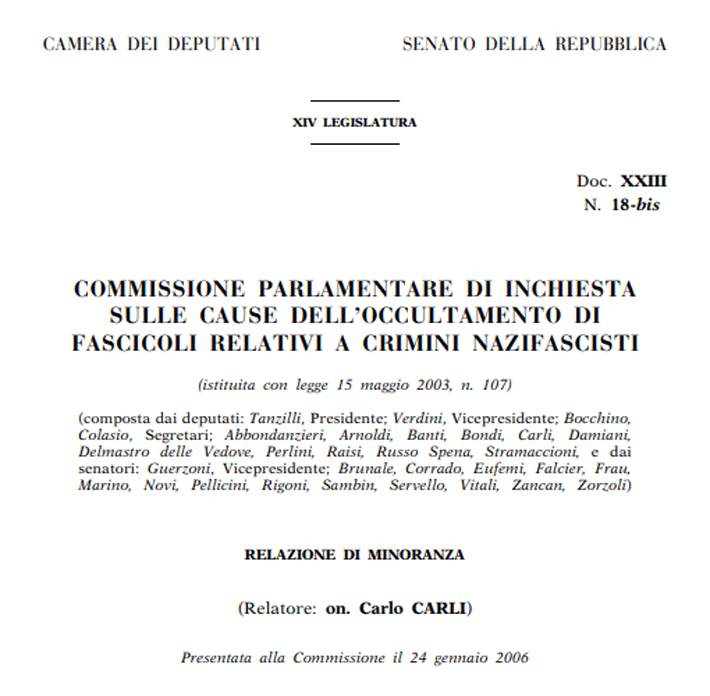

Alla rimozione della memoria hanno concorso diversi motivi. Uno lo esplicita bene la reazione di minoranza della Commissione parlamentare d’inchiesta istituita nel 2003 per fare luce sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti quando giunge alla conclusione che «la diplomazia e il governo italiani decisero di limitare le rivendicazioni nei confronti dei criminali di guerra tedeschi anche per paura che un’azione energica contro i tedeschi si ritorcesse a danno dell’Italia, impegnata a proteggere i propri cittadini reclamati per crimini di guerra da Stati esteri». Insomma, scrive Sinapi, «reclamare i nazisti avrebbe legittimato le richieste avanzate nei confronti degli italiani e questa preoccupazione, si legge nella relazione di minoranza, fu “condivisa dal ministero degli Esteri che limitò la propria azione rivendicativa nei confronti dei criminali tedeschi e predispose (…) un’azione di salvataggio degli italiani accusati di crimini di guerra». In questa azione di salvataggio dei criminali fascisti non fu estraneo il clima venutosi a creare con la Guerra fredda e con la decisione di non creare ostacoli alla ricostituzione dell’esercito tedesco in funzione antisovietica.

Alla rimozione della memoria hanno concorso diversi motivi. Uno lo esplicita bene la reazione di minoranza della Commissione parlamentare d’inchiesta istituita nel 2003 per fare luce sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti quando giunge alla conclusione che «la diplomazia e il governo italiani decisero di limitare le rivendicazioni nei confronti dei criminali di guerra tedeschi anche per paura che un’azione energica contro i tedeschi si ritorcesse a danno dell’Italia, impegnata a proteggere i propri cittadini reclamati per crimini di guerra da Stati esteri». Insomma, scrive Sinapi, «reclamare i nazisti avrebbe legittimato le richieste avanzate nei confronti degli italiani e questa preoccupazione, si legge nella relazione di minoranza, fu “condivisa dal ministero degli Esteri che limitò la propria azione rivendicativa nei confronti dei criminali tedeschi e predispose (…) un’azione di salvataggio degli italiani accusati di crimini di guerra». In questa azione di salvataggio dei criminali fascisti non fu estraneo il clima venutosi a creare con la Guerra fredda e con la decisione di non creare ostacoli alla ricostituzione dell’esercito tedesco in funzione antisovietica.

Il libro cita il carteggio – siamo sul finire del 1956 – tra il ministro degli Esteri, Gaetano Martino, del Pli, e Paolo Emilio Taviani, allora responsabile della Difesa, relativo alla possibilità di chiedere l’estradizione di numerosi ufficiali nazisti indagati per la strage di Cefalonia. «Martino fa presente la non opportunità di promuovere azioni giudiziarie che avrebbero potuto “alimentare la polemica sul comportamento del soldato tedesco” e compromettere la ricostituzione di quell’esercito». E la risposta di Taviani è un lapidario: «Concordo pienamente».

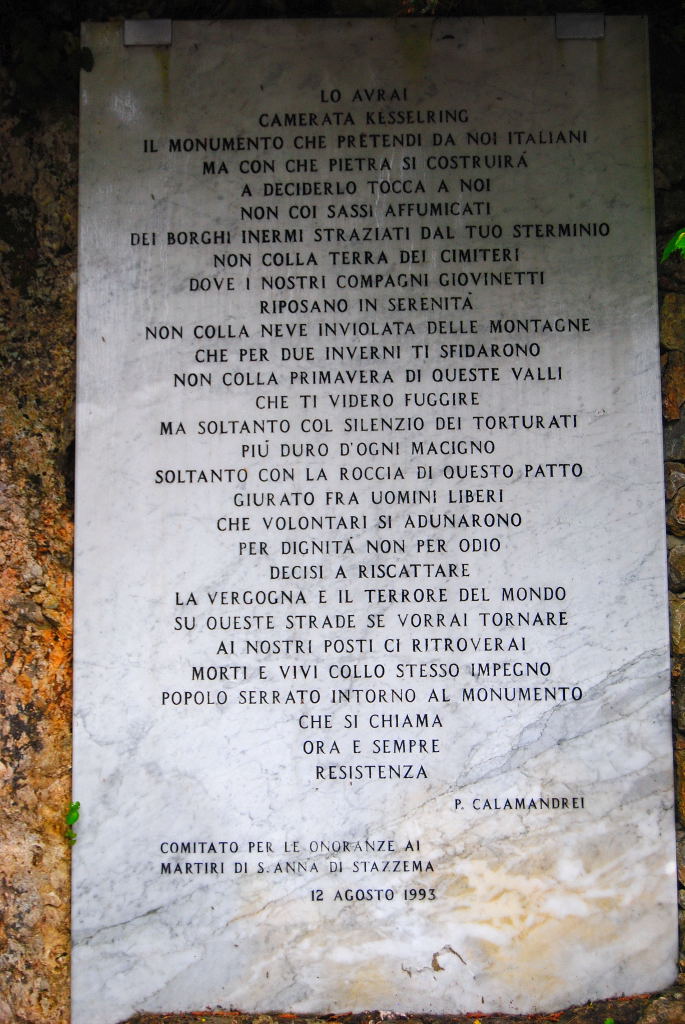

Facciamo un passo indietro. Nel 1947 Albert Kesselring, comandante in capo delle forze armate di occupazione tedesche in Italia, viene condannato a morte. La condanna viene poi commutata nel carcere a vita. Ma già nel 1952, in considerazione delle sue “gravissime” condizioni di salute, viene messo in libertà. Tornato in patria Kesselring ha la sfrontatezza di dire che non aveva proprio nulla da rimproverarsi, ma che – anzi – gli italiani dovevano essergli grati per il suo comportamento durante i 18 mesi di occupazione, tanto che avrebbero fatto bene a erigergli un monumento. A queste parole risponde Piero Calamandrei, con la famosa epigrafe dettata per una lapide “ad ignominia”, collocata nell’atrio del Palazzo Comunale di Cuneo in segno di protesta per la scarcerazione del criminale nazista: «Lo avrai/camerata Kesselring/il monumento che pretendi da noi italiani/ma con che pietra si costruirà/a deciderlo tocca a noi…». I versi di Calamandrei terminano con una frase che tutti conoscono: «Ora e sempre resistenza».

Ebbene nel 2019 uno storico cuneese, Sergio Costagli ha trovato tra gli atti desecretati dell’archivio della Camera, due documenti inediti. In un promemoria dell’ambasciata della Repubblica federale di Germania, datato 7 febbraio 1953, viene contestata la legittimità della lapide. «Tali dimostrazioni, a prescindere dagli attacchi contro Kesselring, sono inadatte ai tempi attuali, in quanto inutilmente riaprono vecchie ferite e minacciano di compromettere la cooperazione tanto necessaria nell’opera della comune difesa europea». Il ministero degli Esteri del governo guidato da Alcide De Gasperi risponde con una nota ufficiale, che giustifica le proteste tedesche. «Seppur presa in autonomia», l’iniziativa del Comune di Cuneo, viene definita «a parer nostro non molto felice» in quanto sarebbe un tentativo «di riversare su nuove situazioni il peso di torti altrui». E chi era il ministro degli Esteri? Era De Gasperi medesimo.

Ebbene nel 2019 uno storico cuneese, Sergio Costagli ha trovato tra gli atti desecretati dell’archivio della Camera, due documenti inediti. In un promemoria dell’ambasciata della Repubblica federale di Germania, datato 7 febbraio 1953, viene contestata la legittimità della lapide. «Tali dimostrazioni, a prescindere dagli attacchi contro Kesselring, sono inadatte ai tempi attuali, in quanto inutilmente riaprono vecchie ferite e minacciano di compromettere la cooperazione tanto necessaria nell’opera della comune difesa europea». Il ministero degli Esteri del governo guidato da Alcide De Gasperi risponde con una nota ufficiale, che giustifica le proteste tedesche. «Seppur presa in autonomia», l’iniziativa del Comune di Cuneo, viene definita «a parer nostro non molto felice» in quanto sarebbe un tentativo «di riversare su nuove situazioni il peso di torti altrui». E chi era il ministro degli Esteri? Era De Gasperi medesimo.

Sulla vicenda delle stragi – sia quelle commesse sia quelle subite dagli italiani – hanno operato le stesse logiche e le stesse regole: quelle della ragion di stato. Sinapi alza il velo su questo aspetto della guerra che è rimasto sconosciuto per anni all’opinione pubblica del nostro Paese. «Oramai è troppo tardi per portare in tribunale i responsabili dei crimini di guerra», sostengono nella prefazione di Domenikon 1943 gli storici Filippo Focardi e Lutz Klinkhammer. «Non è tardi tuttavia per far conoscere al grande pubblico italiano questa pagina rimossa, una pagina con cui l’opinione pubblica dovrebbe finalmente confrontarsi».

Un’ultima notazione sulla complessa questione dei risarcimenti. Nel 2009 la Cassazione ha stabilito che le richieste di risarcimento delle vittime dei crimini nazisti non si prescrivono. Ancora prima, nel 2004, con una sentenza storica la Suprema Corte aveva affermato che l’immunità giurisdizionale degli Stati – reclamata dalla Germania – “non può essere invocata in presenza di un crimine contro l’umanità”.

Ebbene, perché lo Stato italiano non si assume le sue responsabilità nei confronti del piccolo villaggio di Deomenikon? Sarebbe, come scrive nella sua lettera a De Paolis, il professor Psomiadis «la prova concreta che il popolo italiano non aveva niente a che fare, non ha niente a che fare e neppure vuole averne, con il Fascismo e con ogni sua espressione».

“Non rimuovere le brutte pagine del nostro passato: conservare la memoria non significa nascondere la verità”, intervista all’autore di Domenikon 1943, Vincenzo Sinapi

«Nell’onorare la memoria di chi lottò per la libertà dobbiamo anche ricordarci che non fummo tutti noi italiani brava gente, dobbiamo ricordare che non scegliere è immorale, significa far morire un’altra volta chi mostrò coraggio davanti agli occupanti e sacrificò se stesso per consentirci di vivere in un Paese democratico». Parole forti e inusuali quelle pronunciate da Mario Draghi il 25 aprile in visita al Museo della Liberazione a via Tasso. Parole che manifestano preoccupazione per la perdita della memoria collettiva di un popolo, per i troppi «revisionismi riduttivi e fuorvianti» che avvelenano l’aria e il dibattito politico. Parole di un convinto antifascista. Ne parliamo con Vincenzo Sinapi, giornalista per l’agenzia di stampa Ansa e autore di “Domenikon 1943. Quando ad ammazzare sono gli italiani” che ha voluto dedicare il libro alle figlie, Gaia e Checca, perché «conservare la memoria non significa nascondere la verità».

In questa verità da svelare ci sono gli eccidi commessi dagli italiani nei Paesi occupati, soprattutto Jugoslavia e Grecia. Eppure nell’immaginario collettivo gli italiani, anche durante il conflitto mondiale, furono “brava gente”.

Come afferma nel documentario “La guerra sporca di Mussolini” lo storico Lutz Klinkhammer «la leggenda del bravo italiano non è completamente inventata. Ciò che è inventato è che tale immagine fosse l’aspetto dominante nell’occupazione di quei territori». La cosa che mi ha sorpreso nelle mie ricerche e che mi ha indotto a scrivere di Domenikon è il fatto che a tutt’oggi di questa parte della nostra storia, nei libri scolastici non c’è nulla. Conservare la memoria è sacrosanto soprattutto per i giovani, perché senza memoria non c’è futuro. Però deve essere una memoria a 360 gradi, non si può prendere solo il buono, quello che ci piace, e buttare il cattivo facendo finta non sia mai esistito. Le pagine brutte del nostro passato non devono essere rimosse. Purtroppo c’è stata e c’è ancora una resistenza a parlare degli eccidi commessi dall’esercito di Mussolini. È una resistenza assolutamente ingiustificata. Quasi a pensare che le forze armate di oggi possano risentire negativamente per la loro immagine e il loro prestigio da quello che hanno commesso i militari italiani durante il secondo conflitto mondiale.

Oggi nessuno pensa che le forze armate siano un covo di reazionari. Potrebbero e dovrebbero fare i conti con le responsabilità dell’esercito italiano durante il fascismo?

Assolutamente sì. Secondo me ci sono delle persone che sono più realiste del re, persone che pensano che una apertura di questo tipo possa essere dannosa. Ho lavorato con le Forze Armate e posso dire che sono integrate pienamente nella società e rispecchiano le differenze che ci sono nel Paese. I compiti che svolgono sono più aperti alla società civile: sono forze armate di professionisti che non hanno nulla a che vedere con l’esercito di Mussolini. Reticenze e resistenze non hanno nessun fondamento.

In Tessaglia all’inizio del 1943 non c’è nessun capitano Corelli, nessun “bravo italiano”. Ci sono soldati, spesso ragazzini, pronti a trasformarsi in belve. Nel libro scrivi che il comando tedesco in Tessaglia arrivò addirittura a consigliare agli italiani un comportamento meno brutale.

Sì, e in alcuni casi siamo stati peggio di loro. Ci sono atti – e ne dà conto la storica Lidia Santarelli – in cui i comandi tedeschi in Grecia allarmati dalle conseguenze del massacro indiscriminato di civili pretesero dagli italiani che si attenessero a una condotta meno feroce. Il nazista che dice all’italiano di essere meno violento! Si ribalta il cliché al quale siamo sempre stati abituati, del bravo italiano da contrapporre al cattivo tedesco. È ora che questo mito venga rimosso. È ora di avere finalmente il coraggio di fare i conti con il passato scomodo. Perché, a differenza di quello che hanno fatto altri paesi, a partire dalla Germania, il comportamento delle truppe italiane nei Paesi occupati è una questione ancora irrisolta.

La Germania ha fatto i conti con la sua storia?

Il 25 maggio sono stato ad una cerimonia all’ambasciata tedesca, dove l’ambasciatore di quel Paese, Viktor Elbling, ha conferito a Marco De Paolis – il magistrato che ha seguito la strage di Domenikon ma anche colui che ha indagato su oltre 450 casi e svolto 18 processi per i più gravi crimini di guerra tedeschi compiuti in Italia – l’onorificenza del Grand’Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica federale tedesca. In quell’occasione Elbling ha detto che «la colpa non esiste solo come colpa in termini di diritto penale di cui si occupa un giudice. La colpa esiste anche se un tribunale non è competente per questa dimensione della stessa. Qual è però allora lo spazio per la valutazione di questa colpa? Questo spazio siamo noi. È lo spazio pubblico in cui noi elenchiamo e specifichiamo fatti, ci confrontiamo con nomi e con crimini». Ecco l’importanza della memoria. Quanto al nostro Paese ritengo che non aver avuto una “Norimberga italiana” abbia prodotto effetti negativi che si sono trascinati fino ad oggi. Penso che il popolo italiano sia abbastanza adulto da poter fare i conti con il proprio passato senza avere paura di niente, senza il timore che la nostra immagine si appanni.

Sono molti nel nostro Paese coloro che pensano, per citare un libro dello storico Francesco Filippi, che Mussolini ha fatto anche cose buone.

Personalmente ritengo che i rigurgiti fascisti, che indubbiamente affiorano in più parti d’Italia, siano comunque marginali. Certo è che fare i conti con il proprio passato, con le responsabilità del regime fascista – prima e dopo il conflitto mondiale – è un elemento che può senz’altro disarmare le peggiori pulsioni di destra che covano nella società.

Quando inizia la fase della rimozione delle responsabilità dell’esercito fascista nei Paesi occupati?

Quando inizia la fase della rimozione delle responsabilità dell’esercito fascista nei Paesi occupati?

In realtà nell’immediato dopoguerra c’era stata una volontà genuina da parte delle autorità italiane di perseguire e processare i criminali di guerra di entrambe parti, italiani e tedeschi, e lo dimostra il fatto che le inchieste nei conforti dei tedeschi sono state condotte da subito. Nei fascicoli trovati negli armadi della vergogna nel ’94 c’erano inchieste perfette, con nomi, cognomi, reparti che si erano resi responsabili degli eccidi.

I criminali di guerra si sarebbero potuti processare già allora, invece…

I criminali di guerra si sarebbero potuti processare già allora, invece…

Invece i processi fatti sono stati pochissimi perché negli anni 70 c’è stata la volontà di chiudere questa vicenda. L’insabbiamento nei confronti dei criminali di guerra italiani, invece, è cominciato ancora prima ed è finito dopo. La Commissione Gasparotto, istituita nel 1946 dall’allora ministro della Guerra Brosio allo scopo di rendere meno attaccabile il rifiuto italiano di consegnare i presunti criminali richiesti dai paesi occupati dalle forze nazifasciste, ha fatto un lavoro che è durato 5 anni che alla fine ha partorito il classico topolino, nel senso che ha deferito alla magistratura militare solo 34 persone. La prima causa dell’insabbiamento è legata al fatto che molti di quei militari nell’immediato dopoguerra si erano riciclati nelle forze armate, nei servizi segreti e nell’apparato dello Stato, tutti con ruoli di vertice. Si è creato, insomma, una sorta di cordone di protezione attorno a questi personaggi.

E tutto ciò alla fine ha finito per rallentare e poi bloccare i processi contro i criminali di guerra tedeschi, giusto?

E tutto ciò alla fine ha finito per rallentare e poi bloccare i processi contro i criminali di guerra tedeschi, giusto?

Sì. D’altronde nel momento in cui non accettavamo di consegnare i nostri criminali di guerra non potevamo pretendere dalla Germania che ci desse i loro, non potevamo avere un atteggiamento che non fosse omogeneo. Poi a questa causa originaria di insabbiamento se ne sono aggiunte altre, in particolare la questione della “ragione di stato”. L’Europa era ormai divisa in blocchi contrapposti, la Germania stava rinascendo e quindi era opportuno non mettere i bastoni tra le ruote ad un Paese che stava ricostituendo il proprio esercito e andava assumendo un ruolo importante in chiave antisovietica.

E nella cosiddetta “ragione di Stato” che inserisce la vicenda dell’“armadio della vergogna”?

E nella cosiddetta “ragione di Stato” che inserisce la vicenda dell’“armadio della vergogna”?

Nel 1960 i crimini di guerra tedeschi sono spariti dai radar e sono rispuntati nel ’94. La Commissione parlamentare di inchiesta istituita nel 2003, che doveva fare luce sull’occultamento dei fascicoli relativi ai crimini nazifascisti alla fine si è spaccata e la verità che oggi viene condivisa dagli storici non è la verità ufficiale dello Stato. Il centrodestra, che era allora maggioranza nel Paese, non ha attribuito a una precisa volontà politica l’affossamento delle inchieste; ha dato una interpretazione minimalista scaricando in qualche modo le responsabilità sul comportamento dei procuratori generali militari dell’epoca. Ma era una argomentazione fragile, anche in considerazione del fatto che prima della riforma dell’ordinamento giudiziario militare del 1981, la Giustizia militare non godeva della stessa indipendenza di quella ordinaria. A chiamare in causa la ragion di Stato e il contesto internazionale nell’occultamento fu invece la relazione di minoranza del centrosinistra.

Seppur con un grave ritardo i processi nei confronti dei criminali di guerra tedeschi sono stati fatti. Quelli contro i criminali di guerra italiani, come racconti in Domenikon, no.

Seppur con un grave ritardo i processi nei confronti dei criminali di guerra tedeschi sono stati fatti. Quelli contro i criminali di guerra italiani, come racconti in Domenikon, no.

Sì, ed è una cosa inconcepibile, un grumo scuro nella nostra storia. Non solo la Commissione Gasparotto partorì il topolino ma a mettere la pietra tombale sui processi intervenne il cavillo giuridico della mancanza di reciprocità tra l’Italia e la Jugoslavia. Praticamente si sosteneva che il sistema giudiziario del Paese balcanico non presentava gli stessi di elementi di garanzia dell’Italia. Una clausola quella della reciprocità che non poteva essere applicata, come hanno sottolineato numerosi giuristi e che venne utilizzata esclusivamente per negare le estradizioni dei nostri militari. Nel libro riporto i verbali delle riunioni dei rappresentanti del governo di allora assieme al procuratore militare in cui veniva deciso di appellarsi alla mancanza di reciprocità. Insomma, un colpo di spugna deciso a tavolino.

Bisognerà aspettare l’inchiesta di De Paolis per conoscere la verità e i responsabili della strage di Domenikon. Una magra consolazione, per i familiari delle vittime greche, perché essendo i responsabili dell’eccidio morti il magistrato chiese l’archiviazione del procedimento.

È vero e va detto che il presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime della strage di Domenikon parlò di ferita ancora aperta. Però per la prima volta abbiamo in un provvedimento giudiziario, scritte nero su bianco, le colpe senza mezzi termini di militari italiani. Tutte le atrocità compiute il 16 febbraio del 1943 dalle camice nere della Divisione “Pinerolo” sono state ricostruite. Sarebbe ingenuo pensare che una rivisitazione del nostro passato possa affermarsi solo grazie a una sentenza di un tribunale o a un libro di storia. Ma da qui, dalla carte, dai documenti, si può e si deve partire per far sì che quello che quei fogli ci consegnano diventi patrimonio collettivo degli italiani.

Pubblicato domenica 4 Luglio 2021

Stampato il 15/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/ecco-perche-non-siamo-stati-affatto-brava-gente/