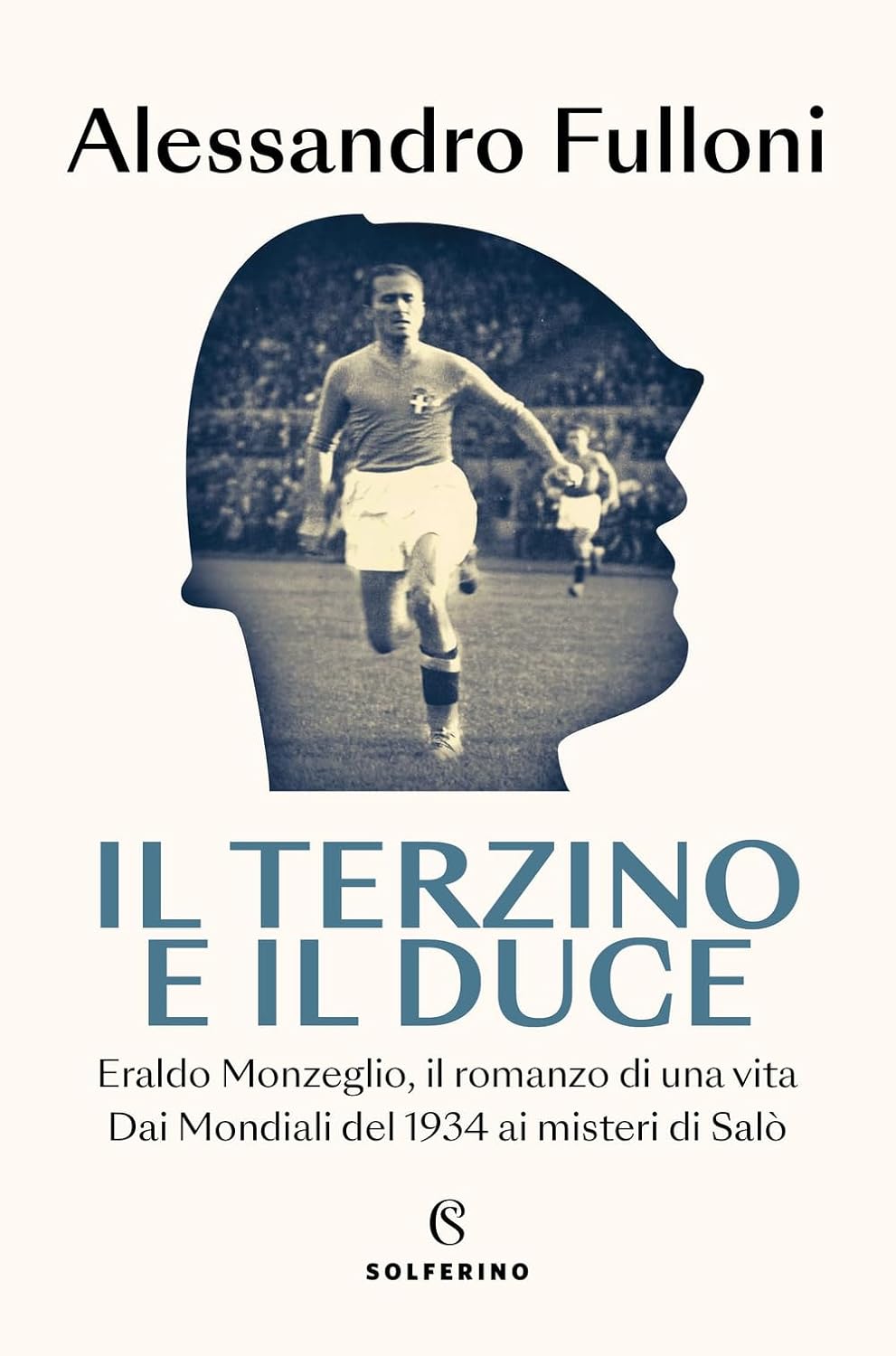

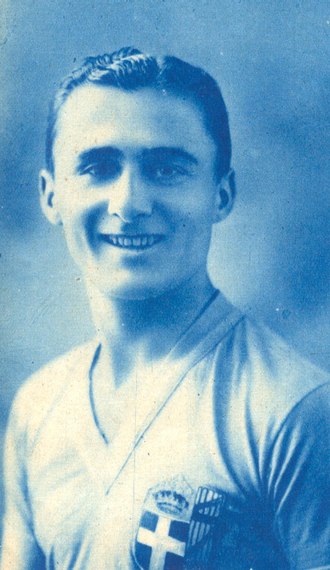

Un racconto del fascismo italiano attraverso la parabola di Eraldo Monzeglio, calciatore due volte campione del mondo con Vittorio Pozzo, uomo di fiducia di Mussolini e figura ambigua della Repubblica di Salò. Alessandro Fulloni, cronista di razza del Corriere della Sera, con Il terzino e il Duce. Eraldo Monzeglio, il romanzo di una vita. Dai Mondiali del 1934 ai misteri di Salò (Solferino libri, pp 336, € 20) ci offre uno sguardo inedito del fascismo e del suo capo. Lo fa descrivendo non solo il mondo del calcio ma anche i campi in terra rossa, dove il duce, mediocre giocatore di tennis, veniva fatto vincere per alimentare il suo ego.

Un racconto del fascismo italiano attraverso la parabola di Eraldo Monzeglio, calciatore due volte campione del mondo con Vittorio Pozzo, uomo di fiducia di Mussolini e figura ambigua della Repubblica di Salò. Alessandro Fulloni, cronista di razza del Corriere della Sera, con Il terzino e il Duce. Eraldo Monzeglio, il romanzo di una vita. Dai Mondiali del 1934 ai misteri di Salò (Solferino libri, pp 336, € 20) ci offre uno sguardo inedito del fascismo e del suo capo. Lo fa descrivendo non solo il mondo del calcio ma anche i campi in terra rossa, dove il duce, mediocre giocatore di tennis, veniva fatto vincere per alimentare il suo ego.

Come Forrest Gump, Monzeglio, attraversa la Storia, conosce i potenti del suo tempo, gerarchi fascisti e ufficiali tedeschi, amanti del duce, spie e rampolli dell’imprenditoria italiana, come Gianni Agnelli – incrociato nella disastrosa campagna di Russia – riuscendo a mantenere un equilibrio precario tra fedeltà e sopravvivenza.

Il libro si apre con l’incontro che si svolge nel marzo 1947 in una villa sul Lago di Como. Sul Lario soffia una forte tramontana. È quasi notte quando tre figure intabarrate si presentano alla porta del terzino: sono il sindaco di Sesto San Giovanni e già partigiano Abramo Oldrini; Benvenuto Cossutta, il padre di Armando, un giovanotto che si farà strada nel Pci divenendo il più sovietico dei comunisti italiani; e Nino Oppio, un giovane giornalista destinato a diventare una firma di rilievo alla Gazzetta dello Sport e al Corriere della Sera.

L’atmosfera di quell’incontro è carica di tensione. Monzeglio pensa che siano venuti per giustiziarlo, per fargli pagare cara la vicinanza con Mussolini. In realtà il terzetto è lì per un altro motivo: vogliono che vada ad allenare la Pro Sesto, la squadra della città che per la sua fedeltà elettorale al Pci si avvia ad essere soprannominata la Stalingrado d’Italia. Monzeglio teme per la sua vita: «Siete matti! Se vengo a Sesto, mi fucilano!» urla dalla porta, pistola in pugno. La paura nasce non da un giudizio astratto ma dalla realtà cruda di un’Italia in cui le esecuzioni sommarie e i regolamenti di conti sono ancora una minaccia concreta. Oldrini, però, spazza via dubbi e paure: «Monzeglio, sono il sindaco! So che lei è un uomo perbene, noi vogliamo solo un bravo allenatore che eviti la retrocessione della Pro Sesto. Non devi temere nulla, hai la mia parola».

L’atmosfera di quell’incontro è carica di tensione. Monzeglio pensa che siano venuti per giustiziarlo, per fargli pagare cara la vicinanza con Mussolini. In realtà il terzetto è lì per un altro motivo: vogliono che vada ad allenare la Pro Sesto, la squadra della città che per la sua fedeltà elettorale al Pci si avvia ad essere soprannominata la Stalingrado d’Italia. Monzeglio teme per la sua vita: «Siete matti! Se vengo a Sesto, mi fucilano!» urla dalla porta, pistola in pugno. La paura nasce non da un giudizio astratto ma dalla realtà cruda di un’Italia in cui le esecuzioni sommarie e i regolamenti di conti sono ancora una minaccia concreta. Oldrini, però, spazza via dubbi e paure: «Monzeglio, sono il sindaco! So che lei è un uomo perbene, noi vogliamo solo un bravo allenatore che eviti la retrocessione della Pro Sesto. Non devi temere nulla, hai la mia parola».

Certo, vincitori e vinti non sono sullo stesso piano, ma il gesto di chiedere a Monzeglio di allenare la Pro Sesto va ben oltre un semplice incarico sportivo: viene da esponenti di spicco della sinistra e della Resistenza. Lo si può leggere anche come un invito a partecipare a un’Italia che prova a ritrovare sé stessa fra le rovine della guerra. La parte sportiva del libro è trattata con grande passione e rigore. Fulloni fa rivivere le grandi partite della Nazionale di Pozzo, le accuse di arbitraggi pilotati, la fascinazione della propaganda, il fascino della divisa. C’è qualcosa di tragico e anche di profondamente umano in questa figura che l’autore cesella con cura. Monzeglio fu sempre “di mezzo”: tra il calcio e la politica, tra il duce e i suoi oppositori, tra l’orgoglio e la vergogna, tra il successo e la rimozione.

Ma chi era davvero il difensore? Gianni Brera lo descrisse come «un probo tennista littorio, un signorino distinto che i figli del ducione prediligono quale compagno di tennis, al punto da convincere il padre che vada bene anche a lui. Ha una battuta lunga e pulita, un bel tempo, begli incontri, un considerevole stacco». Nell’estate del 1935 Monzeglio viene acquistato dalla Roma. A volerlo è il presidente giallorosso, l’ebreo e fascista della prima ora, Renato Sacerdoti. A Renato Dall’Ara, «paron» rossoblu del Bologna per i cui colori Monzeglio giocava, Sacerdoti offre la cifra, colossale per l’epoca, di 375.000 lire, una delle più alte versate per l’acquisto di un calciatore, circa 450.000 euro oggi.

A Roma Eraldo si trova bene, è al posto giusto al momento giusto. Ha la percezione tangibile di cosa sia il potere. Gioca sempre più spesso a tennis con il duce e i suoi figli e quella vicinanza sempre più stretta alla famiglia Mussolini si fa inebriante. Se Monzeglio divenne un famiglio di Mussolini molto, oltre che al calcio, lo dovette proprio al tennis. Parlandone con l’amico Gianni Clerici – lo “scriba del tennis”, come lo scrittore e tennista amava definirsi – si ritrovò a confidare «che se non avessi saputo tenere bene la racchetta in mano forse non sarei entrato così in confidenza con Bruno e Vittorio, forse non sarei diventato l’insegnante del loro padre a Villa Torlonia e forse non starei a raccontarne qui con te». Set dopo set, il terzino acquisì familiarità con il duce. Per dirla con Antonio Ghirelli che la tratteggiò come sudditanza psicologica, quella di Eraldo fu «una crescente venerazione per il potentissimo personaggio che a quattr’occhi abbandonava molte delle sue pose istrioniche e palesava la ruvida semplicità del contadino romagnolo».

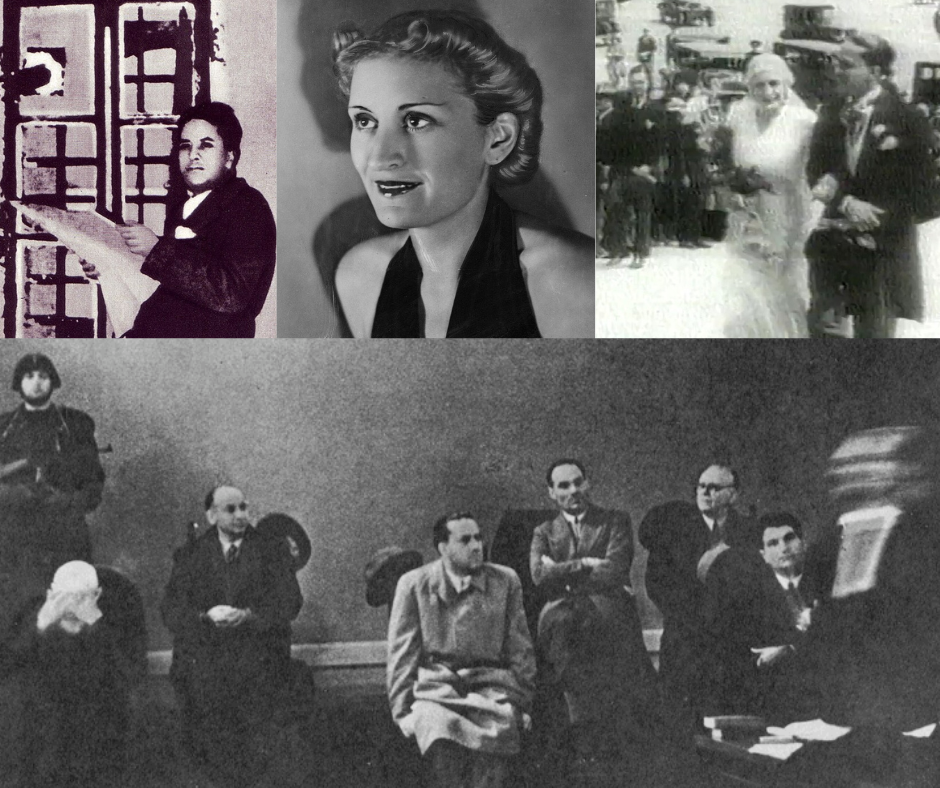

Sarà sudditanza psicologica ma Eraldo è uno che sa come stare al mondo e capisce subito come regolarsi durante gli incontri, senza esagerare contro l’avversario. Il duce non poteva perdere. Evidentemente il dittatore mai se ne accorse. Tanto che una volta, dopo aver battuto il due volte campione del mondo per 6-2, un euforico Mussolini scrisse all’amante Clara Petacci che «questo ragazzo non riesce a vincermi una partita, è inutile… Corro quanto lui, se non di più».

Monzeglio gioca l’ultima partita sul prato verde il 28 maggio 1939. Roma-Novara, 3-1. Poco più di un anno dopo, il 10 giugno 1940, Mussolini annuncia l’apertura delle ostilità contro Francia e Gran Bretagna. Eraldo è al mare, a Ostia, e ascolta il discorso alla radio, in diretta. Rassicura la perplessa amica che è con lui: «Vedrai, durerà poco, vinceremo presto e facile, ci chiederanno la pace in ginocchio». Nelle settimane successive rivede Mussolini per le partite a tennis. Il 23 giugno Eraldo vince inaspettatamente. Vedendolo più tardi nell’appartamentino di Palazzo Venezia riservato ai loro incontri, Claretta Petacci chiede al suo amante: «Ma perché sei giù?». «Non parliamone, è meglio». Quarantott’ore dopo, il 25, ci fu la rivincita a Villa Torlonia, come sempre al mattino presto. Alle 16.20 il duce vede ancora la Petacci a Palazzo Venezia. Stavolta sorridendo, le dice: «È andata come sempre, Monzeglio ha perso». Nel frattempo, l’Italia corre verso il baratro.

L’ex terzino della Nazionale segue il regime fino al suo declino tragico a Gargnano. Si occupa di preparare il campo da tennis per le partite con Mussolini, altri gerarchi e i generali tedeschi che gravitano sul Garda ma anche di altro: diventa di fatto il segretario personale del duce. Gestisce la sua agenda. E lì, in quelle notti cupe di Villa Feltrinelli, Monzeglio cerca di salvare l’anima provando a strappare qualche vita dall’artiglio nazista. «Spesso, alla sera, prima che il duce si ritirasse nella sua stanza per coricarsi, si vedeva questa scena: Eraldo gli si avvicinava e gli dava dei bigliettini, Mussolini li prendeva in mano e, riposti in qualche tasca dopo una velocissima occhiata, se ne andava». A raccontare questo episodio a Fulloni è un vecchio amico di Monzeglio, Claudio Cimnaghi, mobiliere comasco che il cronista ha rintracciato e intervistato a lungo. Non è chiaro chi consegnasse quei nomi a Eraldo, forse la Resistenza, forse contatti dal mondo degli industriali che si barcamenava da un lato e dall’altro della guerra.

Tra i partigiani strappati alla morte da Monzeglio c’è sicuramente Giuseppe Peruchetti, ex portiere del Brescia, dell’Inter e della Juve e più volte in azzurro con Pozzo. Intervistato il 31 gennaio 1987 sulla Gazzetta dello Sport da Xavier Jacobelli, Peruchetti raccontò che sul finire del 1944 venne arrestato dai fascisti perché trovato con delle armi e per questo condannato a morte: «Ricordo che nei giorni della Liberazione bussarono alla mia cella e intimarono: “Preparati”. Pensai: ecco, ci siamo, stavolta vado a morire». La macchina da presa segue il portiere che attraversa i bracci della prigione, lo riprende nello scendere le scale a passi lenti, ne inquadra il volto che incarna gli ultimi istanti di vita e poi l’inquadratura si allarga «fuori. Dove invece c’era Eraldo Monzeglio. Mi disse: “Bepi, sei libero”, poi Eraldo mi abbracciò piangendo. All’esterno ci aspettava una macchina del Comitato di Liberazione Nazionale. L’aveva mandata Ferruccio Parri».

Lo ritroviamo Monzeglio, con un passo indiero nel tempo, anche davanti al carcere degli Scalzi a Verona, dove aveva accompagnato Edda Ciano a dare l’ultimo saluto a suo marito Galeazzo Ciano. L’ultimo saluto e la fiala di cianuro che il genero del duce le aveva chiesto per uccidersi. Stando al racconto di Fulloni, Eraldo sapeva cosa c’era nella borsetta della figlia prediletta di Mussolini. Insomma, se non prende le distanze dal regime e da Mussolini, Eraldo si mette di lato, pronto, nel caso a far valere le sue benemerenze anche nell’Italia post-fascista, con la Resistenza e gli alleati. Cinico calcolo politico o moto dell’animo non si sa. Sicuramente una bella dose di coraggio e sangue freddo non gli mancano. Alla prefettura di Como, dove sono in corso le trattative per la resa della Rsi c’è anche lui. E si spertica in gran pacche sulle spalle con Salvatore Guastoni, funzionario amministrativo della Vismara di Casatenovo, che aveva avuto l’incarico dagli americani – per la precisione dall’Oss (il servizio segreto americano da cui nacque la Cia) di Allen Dulles di “recuperare” Mussolini, prima che lo prendesse la Resistenza.

I suoi segreti, se li aveva, li ha custoditi fino alla morte Eraldo Monzeglio. Si spenge a Torino il 3 novembre 1981, a settantacinque anni. Il 3 dicembre 2013 la Federcalcio lo inserirà nella Hall of Fame del folber, una squadra che ricorda nomi eterni tra cui Pozzo, Meazza, Bernardini, Piola, Valentino Mazzola, Scirea, Facchetti, Riva, Rossi… «Eraldo è lì tra loro, hanno tutti la maglia azzurra» scrive Fulloni. In un’Italia dove la memoria del fascismo oscilla pericolosamente tra agiografia e rimozione, Il terzino e il Duce restituisce la complessità di un’epoca e di una persona sospesa tra fedeltà e dissenso, tra potere e pietà. Monzeglio fu davvero un fascista convinto o un uomo adattatosi a un sistema per necessità e opportunismo? Fulloni lascia aperto questo interrogativo, invitando il lettore a riflettere su quanto sia labile il confine tra complicità e compromesso e riesce così a restituirci una figura mai banale e una pagina di storia italiana che parla non solo di politica e ideologia, ma di sport, relazioni umane, memoria.

Sicuramente fascista lo fu: nei gesti, nei saluti, nelle amicizie. Ma forse non fu mai ideologicamente tale. Forse fu, come tanti, un uomo che si adattò, che seppe vivere in equilibrio, finché poté, nel sistema. Una figura che ci ricorda quanto il confine tra compromesso e complicità sia labile, e che – comunque – non basta “essere persone perbene” per assolversi.

Sicuramente fascista lo fu: nei gesti, nei saluti, nelle amicizie. Ma forse non fu mai ideologicamente tale. Forse fu, come tanti, un uomo che si adattò, che seppe vivere in equilibrio, finché poté, nel sistema. Una figura che ci ricorda quanto il confine tra compromesso e complicità sia labile, e che – comunque – non basta “essere persone perbene” per assolversi.

Pubblicato mercoledì 26 Novembre 2025

Stampato il 28/02/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/eraldo-monzeglio-da-calciatore-campione-del-mondo-a-uomo-di-fiducia-di-mussolini/