“L’essere usciti da un’esperienza – guerra, guerra civile – che non aveva risparmiato nessuno, stabiliva un’immediatezza di comunicazione tra lo scrittore e il suo pubblico: si era faccia a faccia, alla pari, carichi di storie, ognuno aveva avuto la sua, ognuno aveva vissuto vite irregolari drammatiche avventurose, ci si strappava la parola di bocca”. Scrive così Italo Calvino nella prefazione del 1964 a Il sentiero dei nidi di ragnoe leggendo le testimonianze raccolte nel libro Noi, ragazzi della libertà, curato da Gad Lerner e Laura Gnocchi, si capisce che – quasi ottant’anni dopo – è ancora così.

“L’essere usciti da un’esperienza – guerra, guerra civile – che non aveva risparmiato nessuno, stabiliva un’immediatezza di comunicazione tra lo scrittore e il suo pubblico: si era faccia a faccia, alla pari, carichi di storie, ognuno aveva avuto la sua, ognuno aveva vissuto vite irregolari drammatiche avventurose, ci si strappava la parola di bocca”. Scrive così Italo Calvino nella prefazione del 1964 a Il sentiero dei nidi di ragnoe leggendo le testimonianze raccolte nel libro Noi, ragazzi della libertà, curato da Gad Lerner e Laura Gnocchi, si capisce che – quasi ottant’anni dopo – è ancora così.

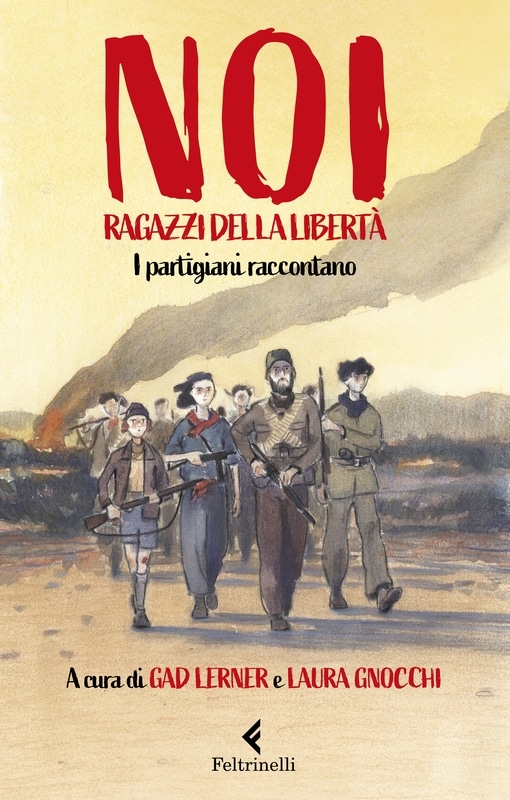

Noi, ragazzi della libertà è la riduzione per ragazzi di Noi, Partigiani – memoriale della Resistenza italiana (Feltrinelli, 2020), che raccoglie una selezione trascritta delle video-interviste agli ultimi partigiani viventi, oltre un centinaio delle quali già consultabile nell’Archivio multimediale www.noipartigiani.it, promosso dall’Anpi col contributo dello Spi-Cgil.

L’insieme di queste voci è non solo una “corale” della memoria, ma è anche bussola che ci orienta verso la società e il futuro immaginati dai resistenti di allora e scritti nella nostra Costituzione.

Noi, Partigiani e, pertanto, Noi, ragazzi della libertà si possono leggere, idealmente, come il terzo anello di una catena cominciata con le Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana (Einaudi, 1952) e proseguita con Io sono l’ultimo, lettere di partigiani italiani (Einaudi, 2012): testamenti di chi è caduto a un passo dalla Liberazione e testimonianze di chi, per motivi anagrafici, sta per concludere (o ha, ahinoi, nel frattempo concluso) la propria vita. In entrambi i casi si avvertono forti la speranza, la tensione e l’urgenza che, assieme all’esistenza, non si estingua mai però l’ideale che ha animato i loro pensieri e le loro azioni. Le lettere dei condannati, consegnate alla sorte, le lettere dei partigiani e delle partigiane, affidate alla carta o a un filmato, si rivolgono tutte a chi resterà, ai posteri. A noi.

Noi, Partigiani e, pertanto, Noi, ragazzi della libertà si possono leggere, idealmente, come il terzo anello di una catena cominciata con le Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana (Einaudi, 1952) e proseguita con Io sono l’ultimo, lettere di partigiani italiani (Einaudi, 2012): testamenti di chi è caduto a un passo dalla Liberazione e testimonianze di chi, per motivi anagrafici, sta per concludere (o ha, ahinoi, nel frattempo concluso) la propria vita. In entrambi i casi si avvertono forti la speranza, la tensione e l’urgenza che, assieme all’esistenza, non si estingua mai però l’ideale che ha animato i loro pensieri e le loro azioni. Le lettere dei condannati, consegnate alla sorte, le lettere dei partigiani e delle partigiane, affidate alla carta o a un filmato, si rivolgono tutte a chi resterà, ai posteri. A noi.

Per quanto si possa, come ci si augura, continuare ad arricchire e allungare questa catena di parole che viene dal passato, dobbiamo ricordare che l’ultimo anello saremo sempre comunque noi, chiamati direttamente in causa e alla responsabilità di perseguire, di nuovo con pensieri e azioni, gli ideali democratici di allora. E nell’Italia di oggi se ne sente tutta la necessità: lapidi dei partigiani sfregiate, attacchi e derisioni nel confronti dell’Anpi – accusata di essere un anacronistico e parassitario ferrovecchio – iniziative neofasciste sempre più sfacciate e sempre più capillarmente tollerate anche dalle istituzioni repubblicane. Tutto questo ribadisce che la memoria e l’esempio dei resistenti devono sopravvivere loro, come scrivono Lerner e Gnocchi nella prefazione di Noi, Partigiani: “La scelta da essi compiuta quando erano ragazzi deve rinnovarsi […] perché il fascismo non abbia un futuro”.

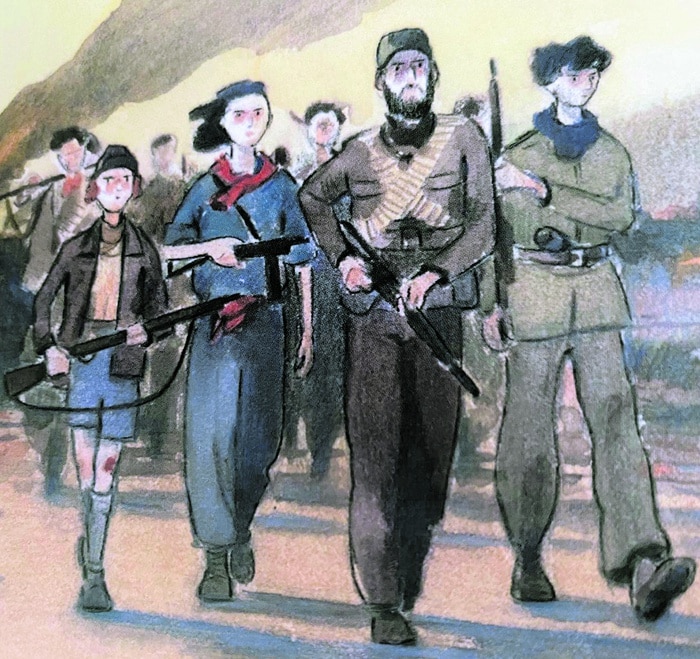

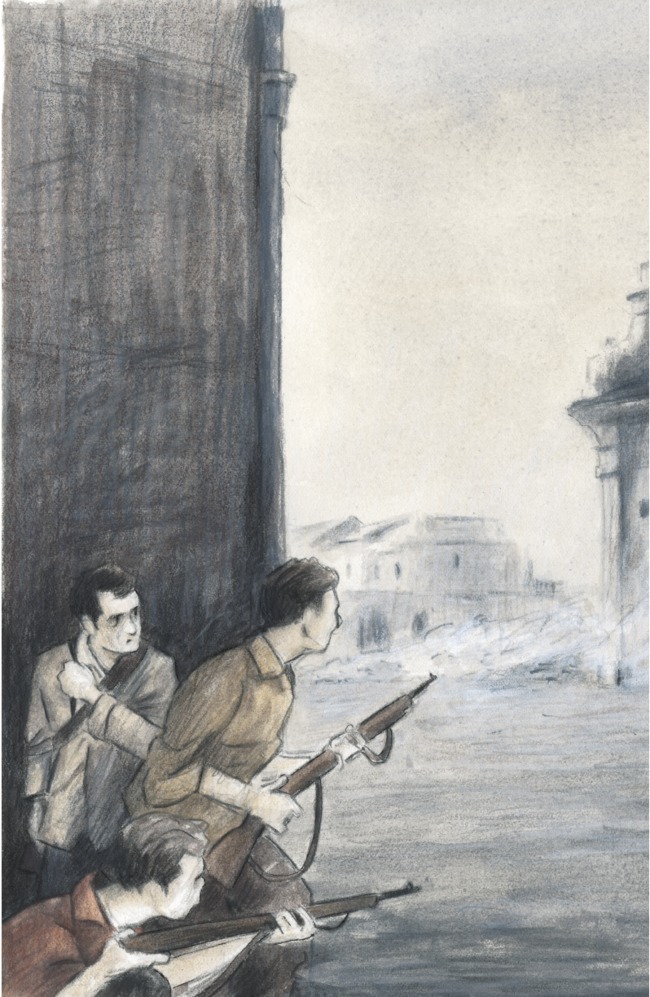

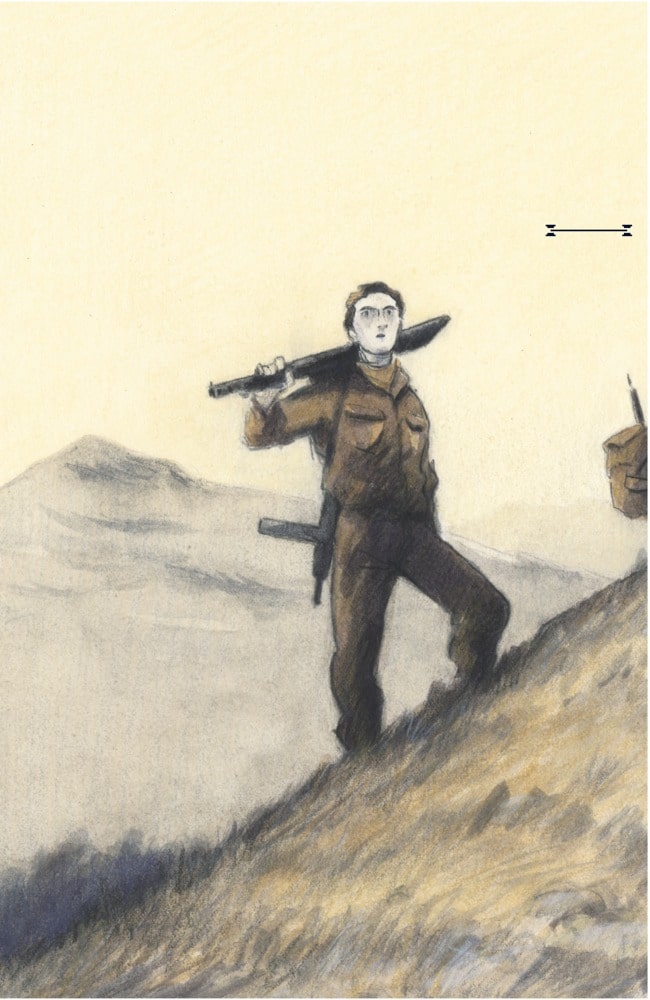

Nel bel volume Noi, ragazzi della libertà, illustrato da Piero Macola ed edito nella collana FeltrinelliKIDS (2021), si raccolgono le voci di diciotto resistenti, uomini e donne che scelsero di prendere parte, divenendo appunto partigiane e partigiani. Le testimonianze sono un campione significativo delle circostanze e delle ragioni disparate e numerose che spinsero i giovanissimi di allora alla scelta, ma unico per tutti era il traguardo della lotta: giustizia, libertà, uguaglianza. In una parola, democrazia.

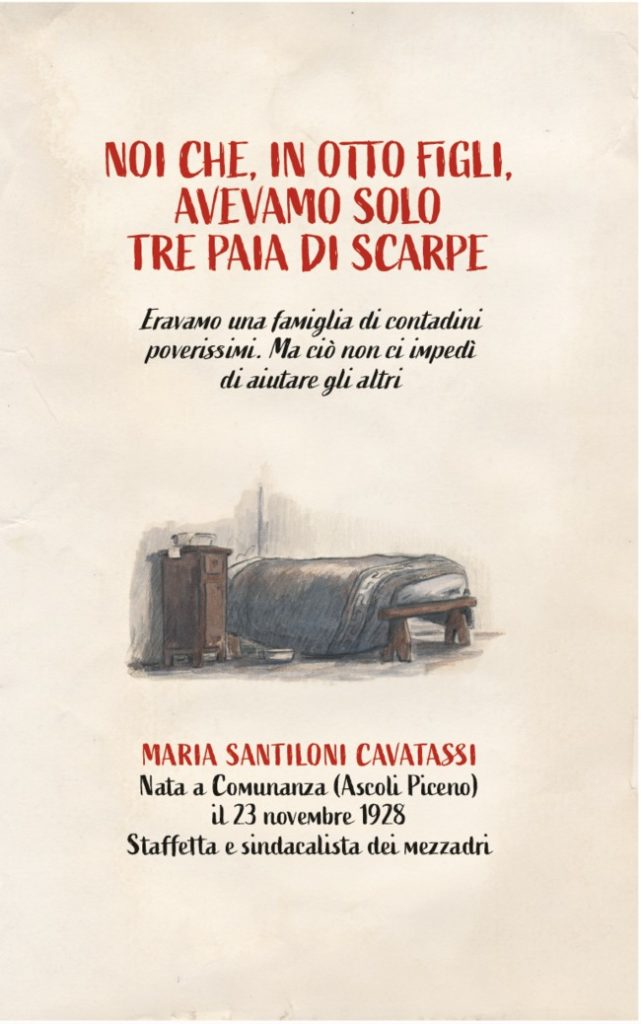

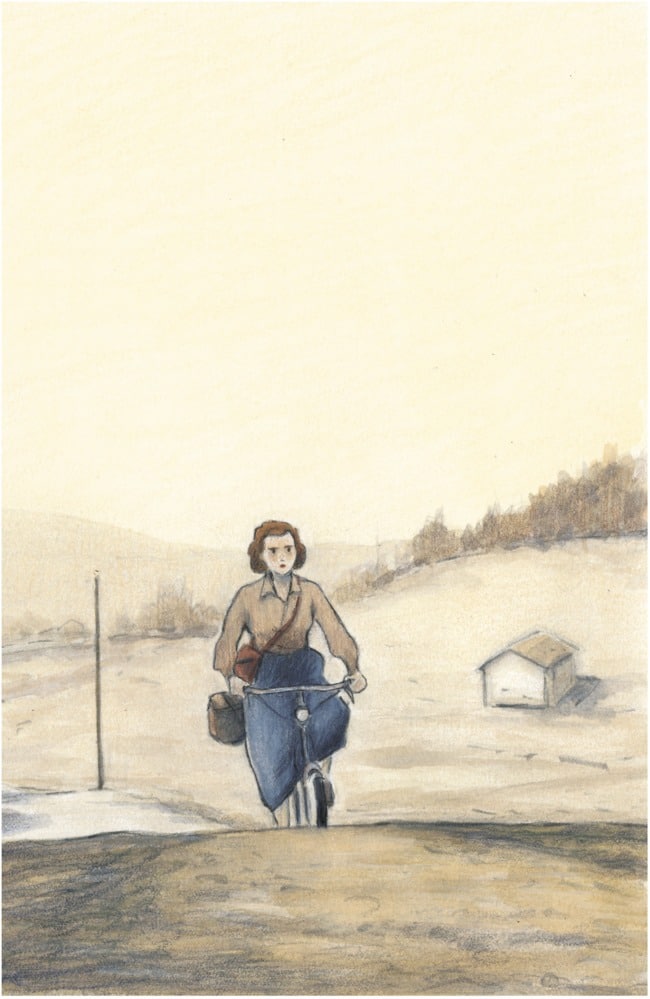

Eppure molti di loro conobbero le parole (Resistenza, partigiano e staffetta…) soltanto dopo l’esperienza: “Io avevo quattordici anni e mezzo nel ’43, finiti a novembre, e mi trovai sulla breccia: non sapevo cosa volesse dire la parola staffetta, ma mi davo da fare” (Maria Cavatassi).

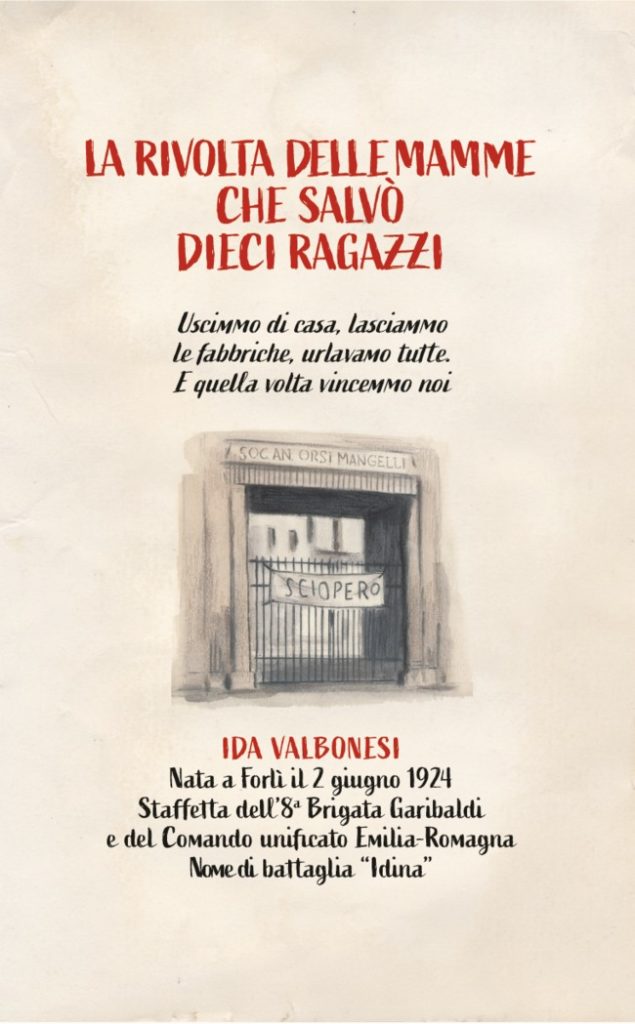

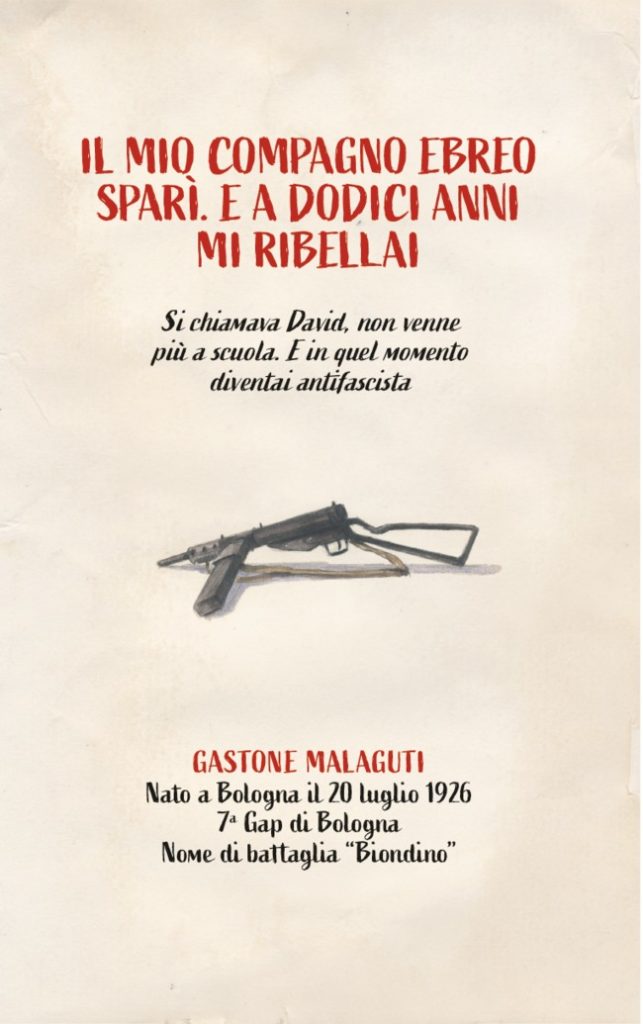

Anche in questa versione per ragazzi vi è così la possibilità di esplorare – come dice lo storico De Luna – “il mondo della scelta”. Tra i diciotto dei protagonisti che qui si raccontano, alcuni allora erano davvero poco più che bambini, come Primo Sammarchi (classe 1933) o Gustavo Ottolenghi (classe 1932), altri adolescenti, il più “vecchio” è Bruno Bertoldi, che nel 1943 aveva venticinque anni. Qualcuno l’antifascismo lo respira in famiglia: nonni anarchici e madri che, a sfregio dell’imposizione fascista, appellano Mussolini “quel là”; qualcun altro al lavoro, per esempio ai cantieri navali di Monfalcone. Per altri, invece, l’antifascismo è istintiva reazione alla violenza o all’oltraggio: il padre di Ermenegildo Bugni muore dopo che i fascisti gli hanno fatto bere olio per motori; Luciana Romoli ha otto anni quando si ribella con tutta la sua classe alla maestra fascista che lega per le trecce una compagna ebrea alla corda della tenda.

Anche in questa versione per ragazzi vi è così la possibilità di esplorare – come dice lo storico De Luna – “il mondo della scelta”. Tra i diciotto dei protagonisti che qui si raccontano, alcuni allora erano davvero poco più che bambini, come Primo Sammarchi (classe 1933) o Gustavo Ottolenghi (classe 1932), altri adolescenti, il più “vecchio” è Bruno Bertoldi, che nel 1943 aveva venticinque anni. Qualcuno l’antifascismo lo respira in famiglia: nonni anarchici e madri che, a sfregio dell’imposizione fascista, appellano Mussolini “quel là”; qualcun altro al lavoro, per esempio ai cantieri navali di Monfalcone. Per altri, invece, l’antifascismo è istintiva reazione alla violenza o all’oltraggio: il padre di Ermenegildo Bugni muore dopo che i fascisti gli hanno fatto bere olio per motori; Luciana Romoli ha otto anni quando si ribella con tutta la sua classe alla maestra fascista che lega per le trecce una compagna ebrea alla corda della tenda.

La politica, in forma di partito, arriva spesso quando si è già in montagna, discutendo coi compagni le ragioni della lotta o facendo, come Teresa Vergalli, da maestra ai partigiani “rossi” con le dispense del cattolico Dossetti; oppure giunge nella persona del sarto di paese, comunista, che mentre tagliava e cuciva pezze di recupero a casa di Maria Cavatassi (madre, padre, un fratello e sette sorelle), parlava di libertà e giustizia a dei contadini che si spaccavano la schiena sulle terre dei padroni per continuare a patire la fame e ad avere tre paia di scarpe per otto figli, parlava di uguaglianza a delle lavoratrici che quasi non erano calcolate nei contratti di mezzadria.

La politica, in forma di partito, arriva spesso quando si è già in montagna, discutendo coi compagni le ragioni della lotta o facendo, come Teresa Vergalli, da maestra ai partigiani “rossi” con le dispense del cattolico Dossetti; oppure giunge nella persona del sarto di paese, comunista, che mentre tagliava e cuciva pezze di recupero a casa di Maria Cavatassi (madre, padre, un fratello e sette sorelle), parlava di libertà e giustizia a dei contadini che si spaccavano la schiena sulle terre dei padroni per continuare a patire la fame e ad avere tre paia di scarpe per otto figli, parlava di uguaglianza a delle lavoratrici che quasi non erano calcolate nei contratti di mezzadria.

È, insomma, soprattutto l’esperienza della miseria, dell’ingiustizia e della discriminazione, della violenza e della guerra che guida alla scelta antifascista e che cura perfino giovanili infatuazioni per il duce, come fu per Michele Montagano che preferirà restare Imi anche quando suo padre lo pregherà di optare per la Repubblica sociale.

Le testimonianze che si dipanano in Noi, ragazzi di libertà sono davvero voce collettiva: corale come quando si ascolta un coro e si percepiscono contemporaneamente sia l’insieme che la singolarità di timbri e tonalità, così dopo aver letto l’intero volume, pare di ricordare ciascuna vicenda nitidamente, invece spesso si confondono e si mescolano tra loro, poiché il dettaglio specifico di ognuna, la contingenza che le contorna e separa una dall’altra, sfuma – come si diceva prima – nell’unicità dell’intento, nell’identica direzione verso cui tutte, più o meno consapevolmente, muovevano: la libertà. Ecco allora che gli interni di molte abitazioni – la borghese e la contadina – si sovrappongono, agio e povertà sbiadiscono, perché nitida e uguale resta l’intensità degli affetti che stringe i familiari e che è doloroso in egual modo per tutti, proletari o ufficiali d’esercito, troncare.

Lo storico Alessandro Barbero in un breve estratto video, diventato virale, ricorda con precisione quale sia la differenza tra “storia” e “testimonianza” ed è un bene, pertanto, sottolineare una volta ancora che le voci di questi 18 testimoni sono sostenute da una sempre più ricca, specifica e dettagliata storiografia che negli anni ha ricostruito con metodo rigoroso il contesto storico da cui muovono, senza risparmiare nessun aspetto della Resistenza, neanche le cosiddette “macchie” (checché sostengano detrattori e revisionisti). Dal combinato di testimonianze e storia emerge netta e indiscutibile la differenza fra le parti in lotta, fra la scelta per la libertà e la democrazia da un lato e quella per la violenza e la dittatura nazifascista dall’altra.

A questo proposito, davvero utile e funzionale non solo per i lettori più giovani, ma anche per una lettura da farsi nelle aule scolastiche, è l’appendice al volume, ossia un compendio curato dagli storici Paolo Combo e Marco Rossignoli che aiuta a guardare la storia senza la vivisezione in capitoli e paragrafi tipica di molti manuali, e restituisce invece continuità e organicità agli eventi, illuminando per esempio l’affondare delle radici del fascismo nella vittoria mutilata della prima guerra mondiale, o seguendo con lucidità il rapido precipitare dei fatti in quella metamorfosi che porta dalla caduta del fascismo alla Liberazione, passando per una Resistenza politicamente composita e plurale.

A questo proposito, davvero utile e funzionale non solo per i lettori più giovani, ma anche per una lettura da farsi nelle aule scolastiche, è l’appendice al volume, ossia un compendio curato dagli storici Paolo Combo e Marco Rossignoli che aiuta a guardare la storia senza la vivisezione in capitoli e paragrafi tipica di molti manuali, e restituisce invece continuità e organicità agli eventi, illuminando per esempio l’affondare delle radici del fascismo nella vittoria mutilata della prima guerra mondiale, o seguendo con lucidità il rapido precipitare dei fatti in quella metamorfosi che porta dalla caduta del fascismo alla Liberazione, passando per una Resistenza politicamente composita e plurale.

Complementari alla lettura di Noi, ragazzi della libertà e sempre di agevole fruizione durante le ore di storia o educazione civica a scuola sono proprio le videointerviste presenti nel portale www.noipartigiani.it, in cui anche i nostri diciotto protagonisti prendono voce e figura. Persino quando la storia si fa, nell’inchiostro, più tragica o drammatica, la videointervista coglie nei gesti, nelle espressioni e nei toni dei testimoni, tutta la naturalezza del resoconto di quei fatti.

A quasi ottant’anni dal loro manifestarsi, le emozioni provate restano intatte, come intatta resta anche la spontaneità, quasi l’ovvietà di una scelta che ovvia però non fu per niente, perché compiuta in frangenti durissimi e disperati, di cui i testimoni, raccontano, commossi a tratti, come racconterebbero magari dei loro figli e nipoti, dei loro amori.

A quasi ottant’anni dal loro manifestarsi, le emozioni provate restano intatte, come intatta resta anche la spontaneità, quasi l’ovvietà di una scelta che ovvia però non fu per niente, perché compiuta in frangenti durissimi e disperati, di cui i testimoni, raccontano, commossi a tratti, come racconterebbero magari dei loro figli e nipoti, dei loro amori.

Ho deciso di ascoltare le interviste di questi “fantastici diciotto” solo dopo aver letto il libro. Le ragazze e i ragazzi di allora oggi hanno tutti oltre 90 anni, alcuni sono centenari. Nessuno si pente della scelta compiuta, allora, ognuno la rifarebbe senza indugio, nonostante la delusione e talvolta la rabbia suscitate da un presente in cui, come afferma Madeleine Albright, “il fascismo è a tutti gli effetti un concetto alla moda, che si fa strada nel dibattito sociale e politico come una pianta infestante”. Dalle loro rughe appaiono la fragilità e la brevità della vita umana, per questo risalta maggiormente il coraggio e la generosità del loro aver preso posizione, del loro aver combattuto e resistito: il breve frammento d’esistenza concesso a ognuno di noi, proprio perché già di per sé breve e precario, ha senso viverlo se possiamo distinguerci dalle bestie, se possiamo farlo da uomini e donne liberi.

Pubblicato sabato 10 Luglio 2021

Stampato il 05/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/eravamo-adolescenti-ci-guidavano-le-stelle/