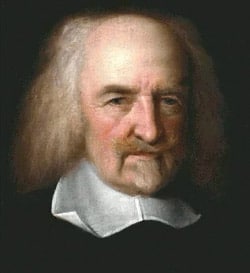

Nel XVII secolo, Thomas Hobbes, testimone sgomento delle vicende della rivoluzione inglese e della fine traumatica del regno di Carlo I Stuart, indicò il fondamento di ogni comunità politica nel timore che ciascun individuo prova verso l’altro nella condizione primigenia dello stato di natura, quando, cioè, l’assenza di regole implica una condizione di guerra civile permanente tra tutti gli esseri umani, ciascuno dei quali conduce un’esistenza precaria e stentata, in assenza di altra legge che non sia quella del più forte. È dall’istinto di sopravvivenza, dunque, che trae origine la società politica: ciascuno si spoglia del diritto primario di farsi giustizia da sé e si sottomette, promettendo obbedienza, al sovrano, il quale, a sua volta, si obbliga a garantire la vita e i beni dei consociati. Questo patto di soggezione, secondo Hobbes, è sottoposto a una sola condizione risolutiva; esso, cioè si dissolve quando il sovrano viene meno al suo obbligo politico fondamentale, quello appunto di assicurare la vita e la sicurezza dei sudditi.

Nel XVII secolo, Thomas Hobbes, testimone sgomento delle vicende della rivoluzione inglese e della fine traumatica del regno di Carlo I Stuart, indicò il fondamento di ogni comunità politica nel timore che ciascun individuo prova verso l’altro nella condizione primigenia dello stato di natura, quando, cioè, l’assenza di regole implica una condizione di guerra civile permanente tra tutti gli esseri umani, ciascuno dei quali conduce un’esistenza precaria e stentata, in assenza di altra legge che non sia quella del più forte. È dall’istinto di sopravvivenza, dunque, che trae origine la società politica: ciascuno si spoglia del diritto primario di farsi giustizia da sé e si sottomette, promettendo obbedienza, al sovrano, il quale, a sua volta, si obbliga a garantire la vita e i beni dei consociati. Questo patto di soggezione, secondo Hobbes, è sottoposto a una sola condizione risolutiva; esso, cioè si dissolve quando il sovrano viene meno al suo obbligo politico fondamentale, quello appunto di assicurare la vita e la sicurezza dei sudditi.

Dall’hobbesiano ritorno allo stato di natura in seguito alla catastrofe della statualità, prende spunto Giuseppe Filippetta per un’appassionata e originale riflessione sulla Resistenza come matrice del nuovo ordinamento democratico (Giuseppe Filippetta, L’estate che imparammo a sparare: storia partigiana della Costituzione, Milano, Feltrinelli, 2018), svolgendo la propria indagine a partire dalla radice etica e politica della scelta individuale di costituire o aderire alle bande e di lì condurre la lotta per la liberazione del Paese.

Con l’8 settembre 1943, infatti, si verifica una condizione di dissoluzione dello Stato che si manifesta anche come condizione di anomia (ndr: assenza della legge, della regola o dell’ordine) presupposto per un definitivo tracollo della comunità politica; non astratta morte della Patria, secondo la nota tesi di Ernesto Galli Della Loggia, ma concreta dissoluzione dell’ordinamento fascista, che si manifesta in primo luogo proprio nell’organismo che avrebbe dovuto costituire il più forte fattore di coesione (non importa se coatta o liberamente accettata, avrebbe detto Hobbes, purché effettiva) della Nazione in guerra, ovvero l’esercito. Negli alti ufficiali che si spogliano della loro uniforme per indossare abiti borghesi, l’autore coglie la metafora di una frattura irreversibile, un punto di non ritorno: lo Stato italiano, così come si era andato svolgendo dall’Unità in avanti, non sarebbe risorto, né nel tragico e insieme caricaturale revanscismo del fascismo repubblichino sorretto dalle armi tedesche, né nel tentativo degli Alleati, di fare rivivere una parvenza di sovranità con il riconoscimento del Regno del Sud, una creatura provvisoria e artificiosa, resa necessaria dalle particolari condizioni di svolgimento del conflitto.

All’indomani dell’armistizio, quando la dissoluzione di ogni vincolo comunitario appare come una possibilità non remota, l’atto con cui alcune persone, militari e civili, recuperano le armi e si costituiscono in bande partigiane viene letto dall’autore come il gesto con cui si esercita senza alcuna mediazione l’esercizio individuale della sovranità, restituita ai singoli per effetto della catastrofe dello Stato fascista: apprendere l’uso di un arma, imparare a sparare è il gesto primario con cui il singolo esercita la propria autonomia riappropriandosi del diritto a esercitare legittimamente la violenza, prerogativa fondamentale del sovrano. “[…] il partigiano – scrive l’autore – sceglie di prendere le armi, di sparare e di rischiare di morire per allontanare la paura della morte da sé e dagli altri: così facendo, agisce sovranamente e per l’instaurazione di un nuovo ordine”.

L’atto di armarsi come gesto di sovranità individuale e di organizzarsi in banda è di per sé il presupposto di una azione costituente, la reazione al rischio che la condizione di anomia determinatasi all’indomani dell’armistizio possa perpetrarsi con un effetto di dissoluzione incontrollabile, la manifestazione di una volontà ordinatrice che si sviluppa spesso a partire dalla dimensione locale, dove la banda si radica e salda il suo rapporto con la popolazione, e ricostituisce un tessuto istituzionale dal basso che trova nell’esperienza delle zone libere e delle repubbliche partigiane un terreno di sperimentazione di cui le formazioni armate sono la struttura portante.

Per questo aspetto, l’adesione alle bande è una scelta etica, anche in quanto realizza un atto di fiducia nel futuro, ovvero nella potenziale forza costruttiva implicita nell’atto di assunzione individuale di sovranità: la scelta partigiana è già in sé una scelta costituente, una scelta, cioè che si apre al futuro e lo prefigura, e, per questo aspetto, si colloca agli antipodi rispetto all’opposta scelta di altri giovani (perché sempre di persone molto giovani si parla) sopraffatti dalla delusione per la sconfitta e del voltafaccia del re, e incamminati verso la repubblica sociale nel nome della fedeltà a ciò che era stato: “Onore, fedeltà, morte per la patria – scrive Filippetta – sono valori che possiedono senz’altro una forza di attrazione simbolica, specie nei confronti di una generazione educata al culto dell’obbedienza, ma che non hanno alcuna capacità di operare come princìpi e fondamenta di un nuovo ordinamento”. La scelta di Salò, immersa nella disperazione della fine, era pertanto inevitabilmente destinata a risolversi nei lugubri rituali di morte, che accompagnarono forme di violenza sempre più efferata di repressione antipartigiana e di guerra alla popolazione civile.

La centralità di quella che in pagine anche molto dense viene definita spesso una costellazione di individui sovrani organizzata nelle bande porta inevitabilmente ad affrontare la questione del rapporto con i partiti e con l’organizzazione ciellenistica della Resistenza: qui è il caso di sottolineare come l’autore si muova con notevole finezza interpretativa rispetto alla tentazione semplificatrice di ridurre questo rapporto a una sequenza oppositiva, costruita nella contrapposizione tra le bande come espressione di una spontaneità creativa e antagonista, e l’intento normalizzatore dei partiti, di ricondurre (e costringere) quelle spinte nell’alveo della politica unitaria realizzata ai diversi livelli, nella compagine del Comitato di Liberazione Nazionale: un approccio che, come è noto, è sorto come reazione a una lettura istituzionale e celebrativa del movimento di liberazione e che ha caratterizzato una pure interessante stagione di studi sulla Resistenza, a partire dagli anni 70. Rifuggendo da ogni schematismo, il lavoro di Filippetta non manca tuttavia di sottolineare i momenti di tensione e di dialettica tra formazioni armate e partiti antifascisti, che si realizzano nel corso si quella che viene definita la lunga Liberazione, in un contesto caratterizzato da diverse dinamiche e da diverse soggettività: quella delle bande come strutture organizzate; dei singoli combattenti, spesso alla ricerca di motivazioni ideali in grado di dare pienezza alla scelta originaria di impugnare le armi; dei partiti, ciascuno di essi impegnato nella non sempre lineare conciliazione delle proprie matrici ideologiche con modi e fini della guerra di liberazione; dei Comitati di liberazione, in bilico tra la dimensione istituzionale e quella del mero coordinamento tra formazioni di diversa ispirazione. Proprio in questa tensione dialettica si disegnano percorsi destinati a intrecciarsi nello svolgimento concreto dello scontro in atto, ma non sempre a coincidere. Anzi, in alcuni casi a portare alla luce contraddizioni e conflitti estremamente forti, come nel corso delle rivolte partigiane del cuneese, successive alla Liberazione e scaturite dalla delusione per compromessi e mediazioni che sembravano volere approdare a una precoce liquidazione del nucleo politicamente più significativo dell’esperienza delle bande, e rientrate grazie all’opera di conciliazione di altri partigiani.

A questo proposito, sono molto interessanti le considerazioni sui modi e sui tempi dei processi di politicizzazione dei membri delle bande, diversi e anche lontani, in alcuni casi, rispetto alle posizioni politiche assunte dai partiti, al punto da escludere una visione delle bande stesse, anche nelle fasi più mature di organizzazione, come semplici milizie di partito; al contrario, avverte l’autore, il processo di riconduzione della coscienza politica maturata nel corso della guerra di Liberazione, spesso attraverso percorsi fortemente individuali, nell’alveo delle formazioni partitiche si realizza con modalità peculiari, e con tempi che vanno oltre la fine della guerra: “È a guerra finita, – scrive Filippetta – con lo scioglimento delle bande, che i partiti iniziano realmente a prendere su di sé e a fare propria la potenza e la legittimazione che le bande avevano accumulato durante la guerra accogliendo, come contenitori viventi, le singole sovranità di coloro che sceglievano di combattere. È dopo la Liberazione che ha luogo la vera e propria partitizzazione delle bande, come partitizzazione della sovranità prima custodita dalle formazioni partigiane”.

È un processo necessario, ma non privo di conflitti: una dialettica che si manifesta in forme diverse, dal Pci, dove il mito della rivoluzione sociale permane vivo fino a connotare la persistenza di un ribellismo che il gruppo dirigente del Partito si sforzerà costantemente, e non senza successo, di riorientare verso le finalità nazionali, unitarie e democratiche messe a punto dalla svolta di Salerno in avanti; al Partito d’Azione, le cui oscillazioni e incertezze renderanno particolarmente sofferto e destinato all’insuccesso il trapasso dal partito dei fucili al partito delle tessere; al partito cattolico, dove una minoranza interna si impegnerà con risultati alterni per evitare la rimozione del retaggio culturale, etico e religioso dei combattenti per la libertà.

Non è meno complesso il rapporto delle bande con l’organizzazione ciellenistica della Resistenza: qui, peraltro, l’autore suggerisce una lettura di alcuni episodi (la vicenda del Cln Toscano e il dibattito delle cinque lettere) lungo un asse interpretativo che mette a fuoco la funzione ordinatrice delle bande, il loro ruolo centrale nell’esercizio della sovranità come espressione di autonomia che si irraggia sulla società nel suo complesso, in particolare a livello locale, così conferendo vitalità e supporto all’azione dei Cln. Un processo peraltro che resta incompiuto per i limiti che ad esso vengono posti dal contesto in cui si svolgono i difficili equilibri tra Alleati, Roma e Clnai: le intese con cui quest’ultimo viene riconosciuto come delegato dell’Esecutivo presieduto da Bonomi contestualmente all’impegno allo scioglimento delle bande all’indomani della Liberazione, recidono, secondo l’autore, il vincolo funzionale che, durante la guerra, aveva consentito all’organizzazione ciellenistica di trarre vitalità e legittimazione dal raccordo con le formazioni partigiane, e pone le premesse per un precoce svuotamento del ruolo dei Comitati.

Emblematica a tale proposito, l’esperienza del Comitato toscano di Liberazione Nazionale: assunti i poteri di governo al momento dell’insurrezione di Firenze, esso aveva proceduto immediatamente alle nomine di tutti gli organi di governo locale (rompendo la prassi che collocava tali adempimenti successivamente all’insediamento degli organi dell’amministrazione militare angloamericana nei territori liberati), e si era presentato al sopraggiunto esercito alleato con una struttura amministrativa già funzionante; costretto dalle clausole armistiziali a cedere i poteri all’Allied Military Government, il Cln toscano avrebbe comunque cercato di perseguire il proprio disegno autonomistico attraverso l’esercizio di funzioni consultive, nelle quali si trovò ostacolato, più che dall’Amg, dal prefetto designato al Governo Bonomi, impegnato in un’opera di normalizzazione, soprattutto in materia di ordine pubblico, che avrebbe rapidamente neutralizzato il tentativo di decentramento e di democratizzazione avviato dal Comitato, con un conseguente svuotamento delle funzioni di questo.

In un quadro politico nel quale già iniziavano a delinearsi le contrapposizioni del dopoguerra, sarebbe dunque spettato all’Assemblea Costituente il compito di recepire e ordinare l’esperienza di liberazione e di emancipazione umana sedimentata in seno alle formazioni partigiane. Lasciamo ancora la parola all’autore: “Attraverso la Resistenza e la guerra civile, intorno al paradigma esistenziale della scelta del singolo è cresciuta e si è strutturata una nuova forma statale, nella quale il cittadino prende direttamente decisioni, anche di grande importanza. Autonomia, autogoverno, sovranità popolare come sovranità dei singoli cittadini – i princìpi fondamentali dell’ordine giuridico della Resistenza – invadono il tempo e lo spazio della ‘lunga Liberazione’ per arrivare al voto del 2 giugno del 1946 e per entrare nell’Assemblea Costituente”. Il messaggio dei resistenti come individualità sovrane ricompare dunque nei lavori dell’Assemblea costituente e traspare in vari punti del testo costituzionale: sono da leggere, a questo proposito, le pagine dedicate agli articolo 49 e 75 della Costituzione, rispettivamente sui partiti politici e sul referendum, come disposizioni nelle quali l’autore ravvisa “il principio fondamentale dell’esperienza resistenziale costituente, ossia la sovranità popolare come sovranità dei singoli”.

Per la sua dimensione progettuale e per la discontinuità che stabilisce con il passato, la Costituzione va controcorrente rispetto al comune sentire della cultura giuspubblicistica coeva, alla quale appare come uno strappo difficilmente riconducibile nell’alveo della dottrina corrente. Per convincersi di ciò basterebbe constatare – sia detto per inciso – come il testo licenziato dall’Assemblea costituente si sia discostato, sempre nel senso di una maggiore incisività e innovatività dell’elaborazione normativa, dalle più prudenti indicazioni elaborate negli studi preparatori predisposti dalle Commissioni governative istituite a tal fine presso il Ministero per la Costituente e presso la Presidenza del Consiglio.

Ma il significato di rottura del lavoro dell’Assemblea costituente emerge con ancora più chiarezza nell’ultima parte del lavoro di Filippetta, nel quale si dà conto dello smarrimento e del sentimento di angoscia con cui, all’indomani della liberazione, la cultura giuridica accademica ripercorre i fatti del biennio 1943-45. Emblematica, in tal senso è la lettura del De Profundis di Salvatore Satta (1945): una drammatica testimonianza del senso di smarrimento e di dolore per la dissoluzione dell’ordine costituito realizzatasi l’8 settembre 1943 e non più recuperata; un atto di doloroso congedo, condiviso da altri maestri del diritto come Santi Romano, Giuseppe Capograssi e Francesco Carnelutti, verso un ordinamento che per quanto dispotico e violento appariva comunque idoneo ad assicurare un quadro di legalità, priva di aggettivi, ma nella quale poteva comunque svolgersi con la necessaria regolarità la vita associata, mentre il periodo successivo all’armistizio veniva associato al disordine, alla brutalità, al regresso della vita pubblica allo stato del bellum omnium contra omnes.

L’horror vacui che si manifesta in modo così immediato nello scritto di Salvatore Satta rinvia al tema più generale della continuità dello Stato, tema nel quale si è espressa sia a livello dottrinario sia, soprattutto, nella vicenda politica dei primi anni della Repubblica, la radicale diffidenza della cultura delle istituzioni nei confronti dell’irruzione di una nuova idea di ordine costituzionale, esplicitata con modalità differenti da quelle del confronto accademico; una diffidenza, peraltro, che si esprime anche nelle opere di giuristi che partecipano direttamente o comunque vivono attivamente la stagione costituente, come Costantino Mortati e Vezio Crisafulli, nei cui scritti traspare comunque la preoccupazione di “sterilizzare” la presenza attiva della Resistenza nella transizione democratica come creatrice di un nuovo ordine, e di presentare quest’ultimo come un mero trasferimento di sovranità, senza alcuna soluzione di continuità, dal vecchio regime, incarnato nella corona, al nuovo regime organizzato embrionalmente nella democrazia dei partiti uniti nell’accordo ciellenistico.

L’horror vacui che si manifesta in modo così immediato nello scritto di Salvatore Satta rinvia al tema più generale della continuità dello Stato, tema nel quale si è espressa sia a livello dottrinario sia, soprattutto, nella vicenda politica dei primi anni della Repubblica, la radicale diffidenza della cultura delle istituzioni nei confronti dell’irruzione di una nuova idea di ordine costituzionale, esplicitata con modalità differenti da quelle del confronto accademico; una diffidenza, peraltro, che si esprime anche nelle opere di giuristi che partecipano direttamente o comunque vivono attivamente la stagione costituente, come Costantino Mortati e Vezio Crisafulli, nei cui scritti traspare comunque la preoccupazione di “sterilizzare” la presenza attiva della Resistenza nella transizione democratica come creatrice di un nuovo ordine, e di presentare quest’ultimo come un mero trasferimento di sovranità, senza alcuna soluzione di continuità, dal vecchio regime, incarnato nella corona, al nuovo regime organizzato embrionalmente nella democrazia dei partiti uniti nell’accordo ciellenistico.

Eppure vi fu chi visse la partecipazione alla Resistenza anche come sconfessione e contestazione di saperi che avevano accompagnato e giustificato la formazione dello Stato fascista, nell’impegno consapevole di ricondurre l’elaborazione dottrinale al dramma umano, sociale e politico della guerra di Liberazione, cercando in essa motivi di riflessione e l’apertura di nuovi territori di indagine e di elaborazione un nuovo ordine costituzionale. Con una originale circolarità, il libro si chiude laddove si era aperto, attraverso la ricostruzione del percorso umano, politico e scientifico di due giovani giuristi partigiani, Rurik Spolidoro e Francesco Pinardi, il primo, Medaglia d’oro al valor militare alla memoria, morto a Mauthausen, dove era stato deportato dopo l’arresto e le torture subite da parte delle SS; il secondo, Medaglia di bronzo al valor militare, trucidato a Torino dalle Brigate nere. Entrambi giovanissimi e promettenti giuristi, vissero la milizia partigiana anche come gesto di impegno intellettuale e di apertura di nuove prospettive di ricerca, affinché la scelta di impugnare le armi per sconfiggere il nazifascismo potesse essere il primo atto verso l’attuazione di un progetto di emancipazione umana e sociale che con la guerra aveva perso il carattere di astratto auspicio relegato a un futuro più o meno possibile ed era diventato concreta pratica di sovranità e affermazione della improcrastinabilità della rivolta e della liberazione.

Pubblicato giovedì 28 Marzo 2019

Stampato il 15/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/hobbes-i-partigiani-e-la-costituzione/