In tempi difficili come quelli che stiamo attraversando, la narrazione autobiografica di personalità politiche la cui storia individuale si radica nelle origini dell’Italia repubblicana può prestarsi a diverse e molteplici letture, non scevre da qualche rischio: in primo luogo quello di considerare queste storie di vita dei veri e propri cimeli, memoria mummificata, oggetto, in quanto tale, di deprecazione da parte dei pochi ma accaniti personaggi impegnati a scovare presunte tare democratiche nell’esperienza resistenziale, e, su un versante opposto ma speculare, di uno sguardo nostalgico su un passato tanto più idoleggiato e tanto meno compreso quanto più la distanza temporale è accentuata e in una certa misura deformata dallo sconfortante confronto con un presente segnato dalla regressione della qualità morale e culturale della vita pubblica e delle classi dirigenti.

In tempi difficili come quelli che stiamo attraversando, la narrazione autobiografica di personalità politiche la cui storia individuale si radica nelle origini dell’Italia repubblicana può prestarsi a diverse e molteplici letture, non scevre da qualche rischio: in primo luogo quello di considerare queste storie di vita dei veri e propri cimeli, memoria mummificata, oggetto, in quanto tale, di deprecazione da parte dei pochi ma accaniti personaggi impegnati a scovare presunte tare democratiche nell’esperienza resistenziale, e, su un versante opposto ma speculare, di uno sguardo nostalgico su un passato tanto più idoleggiato e tanto meno compreso quanto più la distanza temporale è accentuata e in una certa misura deformata dallo sconfortante confronto con un presente segnato dalla regressione della qualità morale e culturale della vita pubblica e delle classi dirigenti.

Peraltro è normale, e in una certa misura inevitabile che, in tempi di decadenza, ci si rivolga al passato: ma occorre evitare, come avverte lucidamente Antonio Fanelli nelle prime pagine dell’ampio saggio introduttivo, di cedere alla seduzione della fonte memoriale come depositaria di una genuinità assente nelle fonti archivistiche o di altra natura, quando invece proprio le storie di vita presentano, scrive il prefatore, “l’inevitabile carattere di ‘finzioni vere’ ossia di testimonianze che si costruiscono attraverso dei filtri di selezione della memoria, a volte anche inconsapevoli, e dei registri linguistici e stilistici che modellano le memorie individuali all’interno dei ‘quadri sociali’ della memoria collettiva e dei canoni retorici e discorsivi della nostra cultura”.

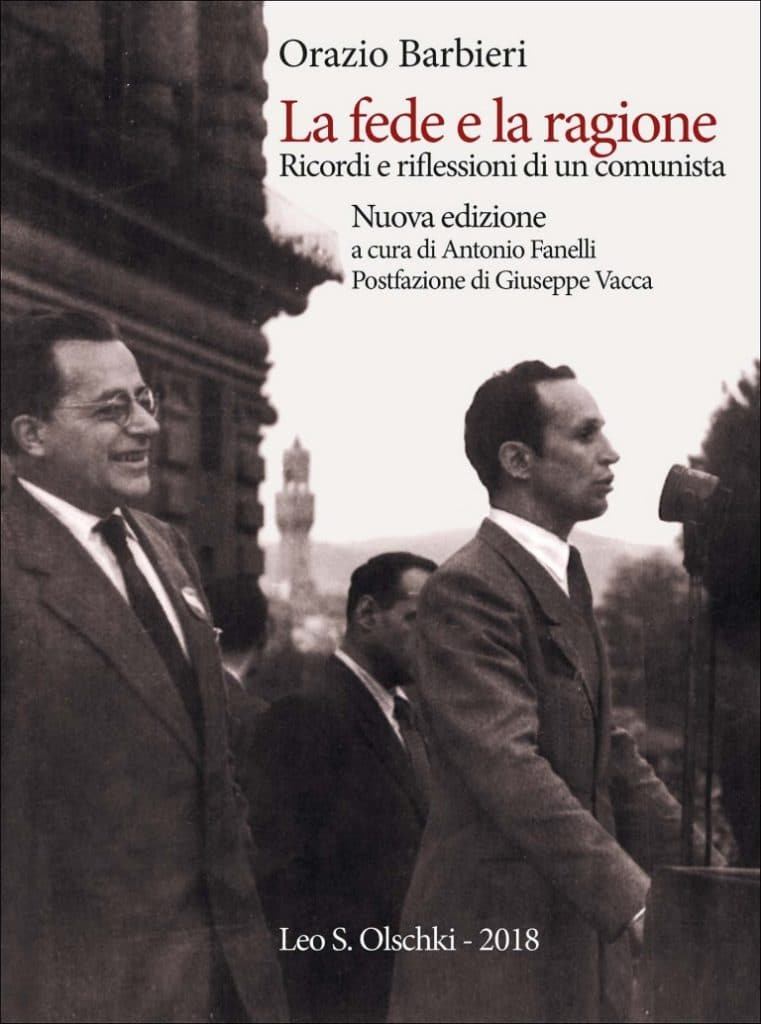

A partire da questa premessa, ovvero dalla necessità di un approccio “laico” alle fonti memorialistiche, può rivelarsi estremamente istruttiva e interessante la lettura dell’autobiografia di Orazio Barbieri, dall’emblematico titolo “La fede e la ragione: ricorsi e riflessioni di un comunista” ripubblicate recentemente dall’editore fiorentino Olschki (la prima edizione è del 1982), su iniziativa dell’Arci (di cui Barbieri fu tra i fondatori e vice presidente), con la citata introduzione dello storico e antropologo Antonio Fanelli e una densa postfazione di Giuseppe Vacca.

Cresciuto nel fermento antifascista dei quartieri proletari di Firenze raccontati da Vasco Pratolini, Orazio Barbieri (1909-2006), iscritto dal 1927 al Partito comunista d’Italia, incarcerato giovanissimo per la sua attività contro il regime e, dopo la scarcerazione, sottoposto a un’occhiuta sorveglianza poliziesca a causa della sua attività cospirativa, prese parte alla Resistenza come responsabile della propaganda del Pci fiorentino e membro della delegazione toscana delle brigate Garibaldi. Dopo la liberazione di Firenze fu nominato Commissario all’alimentazione, su designazione del Comitato toscano di Liberazione Nazionale. Nel dopoguerra, membro del gruppo dirigente della federazione comunista di Firenze e consigliere provinciale, fu deputato nelle prime tre legislature repubblicane; dal 1953 al 1958 ricoprì la carica di segretario generale dell’Associazione Italia-Urss, e successivamente di membro dell’ufficio di presidenza fino al 1974. Nel 1959, insieme a Alberto Jacometti e Lionello Raffaelli, fu tra i fondatori dell’Arci, di cui fu vice presidente nazionale fino al 1963. Sindaco di Scandicci dal 1964 al 1975, l’anno successivo fu indicato dal comune di Firenze a presiedere la Fiorentinagas SpA, società municipalizzata a partecipazione mista per la distribuzione del metano.

Quando compone la sua autobiografia, Barbieri non è alla sua prima prova di scrittura: nel 1958 ha pubblicato “Ponti sull’Arno”, uno dei libri più noti sulla Resistenza fiorentina (che vanta numerose ristampe), e dal dopoguerra ha accumulato una vasta esperienza come giornalista, dirigendo due periodici (Toscana Nuova e Realtà sovietica), e come presidente della società editrice del Nuovo Corriere, quotidiano diretto da Romano Bilenchi e chiuso nel 1956, in una controversa vicenda, ricostruita nel volume, nella quale entrarono a fare parte sia motivazioni di ordine economico sia, soprattutto, le tensioni e le censure seguite ai fatti di Polonia e Ungheria.

Malgrado questa ricca esperienza, il comunista Barbieri si misura con la narrazione autobiografica con grande prudenza, consapevole della scarsa propensione alla memorialistica da parte dei maggiori esponenti del suo partito e della preferenza accordata, almeno fino alla fine degli anni 60, come peraltro fa presente Giuseppe Vacca nella postfazione, alla ricostruzione storica corale, allo studio delle dinamiche di classe e degli assetti dei gruppi dirigenti.

Malgrado questa ricca esperienza, il comunista Barbieri si misura con la narrazione autobiografica con grande prudenza, consapevole della scarsa propensione alla memorialistica da parte dei maggiori esponenti del suo partito e della preferenza accordata, almeno fino alla fine degli anni 60, come peraltro fa presente Giuseppe Vacca nella postfazione, alla ricostruzione storica corale, allo studio delle dinamiche di classe e degli assetti dei gruppi dirigenti.

Anche quando affronta le delicate vicende personali connesse alla dispersione della sua famiglia d’origine, Barbieri mantiene un tono disadorno, antiretorico e non privo di una certa pudicizia, mentre alla vicenda della sua formazione politica riserva un racconto scorrevole, in alcuni casi ironico, sempre attento comunque a non fare prevalere una torsione individualistica e a valorizzare il contesto entro il quale si compie la sua esperienza di militante e a richiamare la coralità di quel percorso.

Ma la caratteristica più interessante del volume consiste nella possibilità di ritrovare, nella trama della narrazione personale, il filo di un processo di formazione alla militanza comunista, che si dipana nel perimetro ideologico e culturale del “partito di massa” togliattiano. Questo percorso viene ricostruito dal punto di osservazione di un militante cresciuto nell’esperienza della cospirazione e della Resistenza e avviato, nel dopoguerra, a concorrere, come dirigente “di secondo cerchio”, secondo la definizione di Giuseppe Vacca, alla costruzione di un progetto politico nazionale nonché della rete sociale, culturale, organizzativa e istituzionale su cui poggerà, nell’Italia centrale, la costruzione – oggi traballante e, secondo alcuni, destinata alla dissoluzione – delle regioni rosse, e, con esse e al di là di esse, di un’etica pubblica del buongoverno nella quale si compendia tanta parte delle “virtù repubblicane” destinate a lasciare un segno profondo nella storia del dopoguerra.

Si tratta di un’esperienza democratica di grande respiro, che agisce in profondità sulla fisionomia del Partito comunista, consolida, nei decenni centrali del Novecento, il suo radicamento sociale e orienta le sue scelte di fondo in modo tale da alimentare una tensione crescente e insieme contraddittoria nei confronti dei condizionamenti e delle logiche di schieramento prodotti dalla guerra fredda.

Nel racconto di Barbieri, il Partito emerge come un indiscusso protagonista: non solo come luogo di condivisione di posizioni politiche, ma anche e soprattutto come luogo di formazione, sostitutivo, per molti giovani di estrazione proletaria, dei canali di istruzione tradizionali (lo stesso Barbieri dovette abbandonare gli studi universitari, per le precarie condizioni di vita alle quali lo costringeva la continua sorveglianza poliziesca durante il regime), e fattore attivo di crescita umana e culturale, oltre che politica: nelle pagine sulla Resistenza e sui giorni successivi alla liberazione di Firenze, meritano una particolare attenzione quelle nelle quali l’autore, come commissario all’alimentazione dal CLN toscano, sperimenta per la prima volta la difficoltà e la complessità dell’azione amministrativa. Si possono intravedere qui le radici di un percorso di formazione e selezione dei gruppi dirigenti che oggi può forse apparire anacronistico, ma la cui efficacia è mostrata dai risultati che furono conseguiti negli anni successivi. In questo processo, la componente del patriottismo di partito, il sentimento di appartenenza, giocano un ruolo fondamentale, come comprenderà il lettore giunto alle pagine in cui, senza tacere sugli episodi più controversi, come l’uccisione di Giovanni Gentile e le conseguenti divisioni nel CLN toscano, viene tracciato un commosso ricordo dei protagonisti e dei martiri della Resistenza fiorentina.

Anche quando racconta dei non pochi conflitti che si trovò ad affrontare all’interno del Pci, Barbieri mantiene un riserbo, in alcuni casi al limite della reticenza, che è anch’esso emblematico di un modo peculiare di vivere l’esperienza della politica, nel quale l’esigenza di tutelare l’immagine esterna della propria compagine e assicurarne l’omogeneità prevale sulla necessità di dare spazio al libero confronto delle idee e al pluralismo interno: un modo di essere che, se da un lato garantì la continuità all’azione politica, rassicurando i militanti sulla capacità di “tenuta” del partito, dall’altro, soprattutto nei momenti di crisi, costituì un freno alla riflessione e ai necessari processi di rinnovamento, in misura tale da compromettere, nel lungo periodo, le stesse capacità del partito di assolvere alla sua funzione rappresentativa e di conservare il suo radicamento sociale.

Sono emblematiche, in proposito, le pagine che l’Autore dedica alla sua esperienza come dirigente dell’Associazione Italia-Urss. Senza mai rinunciare alla critica nei confronti dei governi centristi, spinti dalla logica del bipolarismo a rinunciare a priori alle opportunità economiche e culturali offerte dall’apertura di un canale di collegamento con il mondo comunista, Barbieri, nella descrizione dei numerosi viaggi in Unione Sovietica e in altri Paesi del blocco socialista, racconta anche di un viaggio parallelo, interiore, che lo conduce da un’adesione fideistica al modello sovietico a una critica sempre più convinta e radicale dei limiti strutturali di un sistema inidoneo a risolvere le sue contraddizioni di fondo, a partire dall’impossibilità di misurarsi sui temi cruciali della democrazia e del pluralismo politico e istituzionale. Certo, Barbieri affronta questo tema nell’ottica tutta interna alla tradizione comunista, nella quale la critica, per quanto profonda, si mantiene al di là della rottura, nella speranza di un’autoriforma del sistema: una speranza che peraltro appare sempre meno fondata, e si affievolisce fino a giungere, nelle pagine conclusive, a un vero e proprio congedo dal “mito” del socialismo realizzato.

Le parti dedicate ai viaggi nei Paesi allora definiti del Terzo Mondo danno la dimensione esatta dello spirito internazionalista dell’autore, ma, se letti in parallelo con il capitolo dedicato all’esperienza di sindaco, ne mettono in luce anche un altro profilo, quello pragmatico e critico dell’uomo politico e dell’amministratore locale. Questo contrappunto, tra l’altro, è un altro elemento tipico della storia del comunismo italiano: la capacità di coniugare lo spirito di appartenenza con un senso pragmatico e concreto dell’azione politica. Questo tratto emerge sia nel racconto dell’esperienza parlamentare, sia nella ricostruzione degli anni trascorsi a Scandicci, come “sindaco fra la gente” ma anche, successivamente, della Presidenza della Società fiorentina del gas. In queste pagine, ricorre frequentemente la preoccupazione di mettere insieme le cifre dei bilanci e la salvaguardia dei diritti dei cittadini, ogni qualvolta l’universalità del servizio entrava in conflitto con la copertura dei costi necessaria ad assicurare l’efficienza delle gestioni. È un problema che assilla il sindaco e il presidente di azienda, una questione irrisolta e, come tale, portatrice di domande ancora aperte, ma anche di sfide ineludibili.

“Qualche volta mi sono domandato – scrive Barbieri nelle pagine conclusive – e forse se lo sarà chiesto anche il lettore: ma per quale motivo un comunista deve gestire il servizio di un’impresa Spa secondo l’equazione ‘costi=ricavi’ in passato tanto deprecata nelle gestioni pubbliche?”

La domanda può apparire ingenua e anacronistica, ma, in una certa misura, travalica il contesto in cui è stata posta, e, soprattutto rinvia a un modo problematico, oggi non particolarmente in voga, di pensare la politica come servizio e come progettazione del futuro sulla base di idee e princìpi e non del mero calcolo delle perdite e dei profitti, sia finanziarie sia elettorali.

Proprio come ammonisce Barbieri: “E forte è il rischio, per gli uomini della sinistra, di restare irretiti nella gestione dell’esistente. Per cui se non la ‘fede’, quanto meno occorre sempre una tensione ideale per costruire, con la ragione, una società migliore”.

Pubblicato mercoledì 18 Luglio 2018

Stampato il 18/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/il-lungo-novecento-di-orazio-barbieri/