80° anniversario della morte di Antonio Gramsci. Nella circostanza, fra gli altri, esce un volumetto di Lelio La Porta dal titolo “Gramsci chi? Dicono di lui”. Un’occasione per recensire un interessante libro, ma anche per riflettere sul grande sardo, sul suo tempo e sul nostro.

80° anniversario della morte di Antonio Gramsci. Nella circostanza, fra gli altri, esce un volumetto di Lelio La Porta dal titolo “Gramsci chi? Dicono di lui”. Un’occasione per recensire un interessante libro, ma anche per riflettere sul grande sardo, sul suo tempo e sul nostro.

Il volume consta di due parti: il racconto dell’autore su Antonio Gramsci, e il dicono di lui, e cioè una serie di autorevoli commenti e testimonianze.

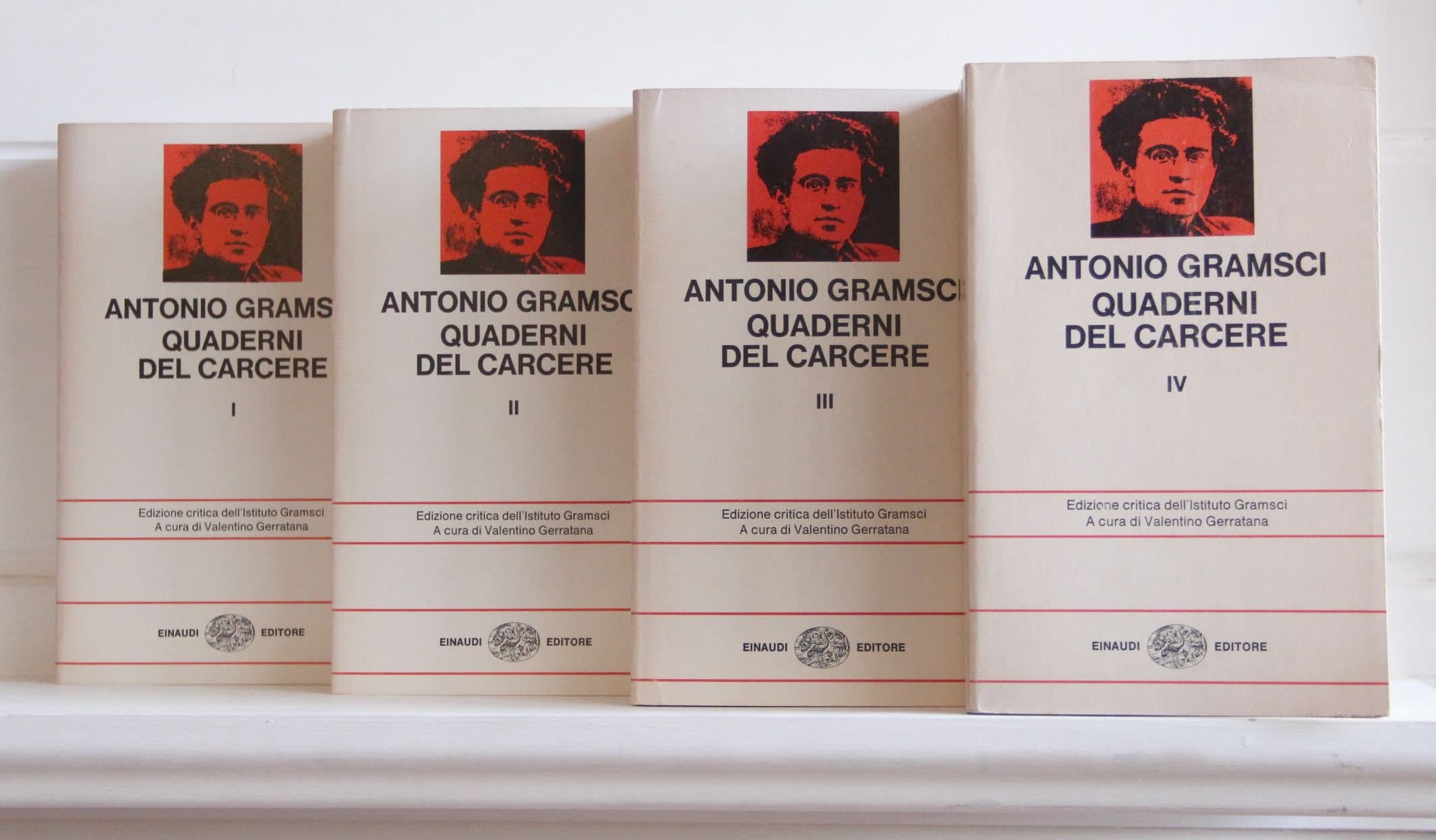

Gramsci chi? Ma come! Si dirà: Gramsci l’intellettuale, Gramsci il dirigente comunista, Gramsci incarcerato dai fascisti. Ma chi lo sa oggi in Italia? La Porta riferisce che, secondo un certo indice delle citazioni, Gramsci fa parte dei cinque autori italiani, dal XVI secolo in poi, più citati nel mondo, assieme a Vasari, Verdi, Croce ed Eco. Ma il paradosso è che la conoscenza del nostro amico sardo in Italia è limitata a una cerchia ristretta. Questo in generale è sempre stato più o meno vero. Negli anni 70 ci fu senz’altro una maggiore diffusione quanto meno delle sue idee, sia per la specifica situazione politica e sociale che per uno straordinario evento editoriale, e cioè l’uscita nel 1975 dei Quaderni dal carcere ordinati da Valentino Gerratana.

Dagli anni 80 in poi, progressivamente un relativo oblio. Ma è più interessante approfondire le ragioni di questo oblio – sempre relativo – oggi. Certo, c’è una componente legata all’identificazione del suo pensiero con la politica del Pci e con la conseguente damnatio memoriae, eppure ridurre Gramsci a tale identificazione sembra un impoverimento. Certo, in una parte rilevante dei suoi scritti, come i Quaderni (ma non solo) c’è una particolare difficoltà di lettura. Certo, c’è una sorta di conventio ad excludendum antica e sotterranea nei confronti di una personalità con tratti di assoluta unicità, sia per le caratteristiche del suo pensiero che per la particolarità della sua breve vita.

Dagli anni 80 in poi, progressivamente un relativo oblio. Ma è più interessante approfondire le ragioni di questo oblio – sempre relativo – oggi. Certo, c’è una componente legata all’identificazione del suo pensiero con la politica del Pci e con la conseguente damnatio memoriae, eppure ridurre Gramsci a tale identificazione sembra un impoverimento. Certo, in una parte rilevante dei suoi scritti, come i Quaderni (ma non solo) c’è una particolare difficoltà di lettura. Certo, c’è una sorta di conventio ad excludendum antica e sotterranea nei confronti di una personalità con tratti di assoluta unicità, sia per le caratteristiche del suo pensiero che per la particolarità della sua breve vita.

Ma la risposta più convincente la offre Joseph Butticieg, nel suo testo riportato nel volume: “Forse Gramsci non è più ascoltato perché il clima prevalente è ostile alla serietà, al pensiero sobrio, alle analisi intellettualmente rigorose”.

Sembra molto vero, perché calza con il profilo del mondo e dell’Italia in cui viviamo, e cioè un mondo e un Paese che sembrano aver perso tridimensionalità. C’è l’altezza, c’è la larghezza, ma è sempre più rara la profondità, lo spessore. Il pensiero politico stesso si industria al massimo a calcolare l’area del quadrato, mentre molto difficilmente non dico calcola, ma si pone il problema di misurare il volume del cubo. E già in questo c’è qualcosa che riguarda il tema della sconfitta, così violentemente disegnato da Luciano Gallino quando scrisse: “La lotta di classe c’è e l’hanno vinta i capitalisti”.

Perché la sconfitta? Una decina d’anni fa (1° maggio 2007) Rossana Rossanda definì Gramsci come “il pensatore della sconfitta delle rivoluzioni in Europa”. Infatti la rivoluzione in occidente viene battuta in Italia, in Germania, in Ungheria, vincono i fascismi e il nazismo, vince Franco la terribile guerra civile in Spagna due anni dopo la scomparsa di Gramsci, e così via. Ma allora, anche grazie all’evento “periodizzante” della rivoluzione d’ottobre, c’era in occidente un pensiero critico che armava milioni di persone, e c’era in particolare in Italia per tutto il Ventennio attraverso i comunisti, i socialisti, gli azionisti, i cattolici, insomma gli antifascisti. Non mi spiego i ragazzi della Resistenza senza quel retroterra di vent’anni di pensiero e azione antifascista, sia pur ridotto, silenziato, perseguitato, ma costante; non mi spiego quei ragazzi senza “gli spagnoli”, e cioè i combattenti italiani delle Brigate internazionali in Spagna che spesso organizzano i gruppi partigiani. Era in corso una spaventosa guerra mondiale e la lotta di Liberazione non fu – sia chiaro – un pranzo di gala. Ma se quella lotta non si limitò ad uno sterile ribellismo, bensì si trasformò in organizzazione della rivolta popolare dall’8 settembre al 25 aprile 1945, ciò avvenne anche perché c’erano quelli là, educati al pensiero critico e di conseguenza organizzati in formazioni politiche sia pur disperse, e dunque a loro volta educatori di speranza, pace, lavoro, libertà, uguaglianza. Era la vittoria della lunga marcia dell’antifascismo che, dall’Italia e dall’estero, aveva tracciato i presupposti dell’esperienza della Resistenza italiana, seconda in Europa soltanto a quella jugoslava.

Oggi l’incarnazione pratica di questo processo formativo di un punto di vista critico non c’è, o se c’è è in sonno, o se non è in sonno è irrilevante. Certo, per tante e interconnesse ragioni: la scomparsa dell’esperienza dell’est, il tramonto dei partiti novecenteschi, ma anche il prevalere di questa visione bidimensionale, in cui non vediamo la profondità e di conseguenza non vediamo ciò che solo la terza dimensione ci può dare, e cioè la visione dell’orizzonte. Fuor di metafora, le due grandi categorie dell’analisi e del progetto, che corrispondono a memoria e speranza, a passato e futuro, sono sostanzialmente rimosse da un’organizzazione della politica e della società che ha operato una serie di sostituzioni per così dire antropologiche, che vanno dal sondaggio al tweet, dal reality alla spettacolarizzazione fino all’inversione da “capo del partito” a “partito del capo”, solo per accennare ad alcuni epifenomeni. L’esito di tali sostituzioni è un eterno presente che tende a cancellare il senso delle cose, il loro divenire.

Oggi l’incarnazione pratica di questo processo formativo di un punto di vista critico non c’è, o se c’è è in sonno, o se non è in sonno è irrilevante. Certo, per tante e interconnesse ragioni: la scomparsa dell’esperienza dell’est, il tramonto dei partiti novecenteschi, ma anche il prevalere di questa visione bidimensionale, in cui non vediamo la profondità e di conseguenza non vediamo ciò che solo la terza dimensione ci può dare, e cioè la visione dell’orizzonte. Fuor di metafora, le due grandi categorie dell’analisi e del progetto, che corrispondono a memoria e speranza, a passato e futuro, sono sostanzialmente rimosse da un’organizzazione della politica e della società che ha operato una serie di sostituzioni per così dire antropologiche, che vanno dal sondaggio al tweet, dal reality alla spettacolarizzazione fino all’inversione da “capo del partito” a “partito del capo”, solo per accennare ad alcuni epifenomeni. L’esito di tali sostituzioni è un eterno presente che tende a cancellare il senso delle cose, il loro divenire.

Torno alla definizione della Rossanda: Gramsci, il pensatore della sconfitta delle rivoluzioni. C’è oggi un’attualità? Quel pensiero sottile che indagava nella carne e nel sangue della società, che non si fermava agli aspetti strutturali, ma si soffermava anche, per così dire, sulle emozioni sociali e poneva al centro dell’indagine di una specifica società o di un suo aspetto la vita reale, oggi può essere una risorsa formidabile, a condizione che si misuri, da parte nostra, con la nostra vita vivente, che non è più quella degli anni 20, col nostro lavoro e non lavoro, che non è più quello di “Americanismo e fordismo”, con i nostri ceti medi declassati, che non sono più quelli del “biennio rosso”.

Dunque la sfida di Gramsci è a noi stessi: se saremo in grado di leggere il mondo e il Paese in modo non uguale ma per alcuni aspetti analogo, se saremo in grado di operare di conseguenza.

E non è solo una sfida sul terreno dell’analisi economica, seppure il rapporto fra capitale e lavoro forse non è mai stato così centrale, nonostante la (o a causa della?) assoluta disintegrazione del mondo del lavoro dipendente; ma la sfida si estende ai cambiamenti avviati nel nostro Paese a mio avviso negli anni 80 e poi deflagrati con l’esplodere di quella nuova normalità che con molto ottimismo ancora qualcuno chiama “crisi”. Per citare l’antropologa Amalia Signorelli, “ci interessa tentare di capire ciò che è stata la crisi per chi la ha vissuta dal basso, nelle costanti modifiche (quasi sempre peggiorative) della propria quotidianità”. Dunque le abitudini, gli stili di vita, persino il linguaggio, gli umori e gli amori. Insomma quella che è davvero, per decine di milioni di persone, la vita vivente.

Ci aiuta proprio Gramsci per avvicinarci a questa visione totale dei cambiamenti. Ci aiuta quando descrive, mi pare nel 1917, il suo orizzonte: “La conquista della realtà economica – cioè la conquista dell’emancipazione – è solo a un’apparenza vistosa il nostro unico scopo; attraverso essa noi prepariamo la strada all’uomo completo, libero”.

In queste parole mi pare non ci sia affatto la prospettiva del paese dei balocchi, ma un duplice messaggio; primo: la sua lotta riguarda le vite degli uomini nella loro complessità, quelle vite che oggi sono così peggiorate non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della loro complessità sociale ed esistenziale; secondo: la sua lotta ha a che fare con l’obiettivo della felicità sociale. Si potrebbe aggiungere, del come la lotta per la felicità, appagando la vita di ciascuno, riempiendola di senso, diventasse la felicità per la lotta.

Questo spirito scorre in tutto il lavoro di La Porta, perché egli ci presenta, per così dire, un unico Gramsci. Quante volte, sempre per così dire, abbiamo letto uno spezzatino: Il Risorgimento, Passato e presente, Scritti politici, La formazione dell’uomo e così via. Ed era ed è ragionevole e necessario, date le caratteristiche dei testi di Gramsci. Ma La Porta ci propone un’operazione diversa e inversa, per cui la biografia di Gramsci non è il primo capitolo, per cui “nacque, visse e morì”, ma è il volume stesso, cioè la sua biografia è il sentiero su cui germoglia ogni suo lavoro, del quale La Porta ci dà anticipazioni, stralci, messaggi, e su quella vita intesse commenti e testimonianze.

In questo approccio si coglie meglio il nesso fra pensiero di Gramsci e la quotidianità, il suo pensiero e il contesto, il suo pensiero e il suo stesso corpo, in sostanza il nesso fra la vita tout court e la politica.

Così, a proposito alla vita di Gramsci, si scopre la concretezza della miseria e del disagio della numerosissima famiglia, il difficile rapporto col padre dovuto alla sua forzata assenza perché in carcere per un determinato reato, e che comunque, quando Gramsci muore, esclama, come si legge sul libro, “Me l’hanno ucciso!”. Si scopre il calvario biologico a cui era sottoposto, il morbo di Pott, la stessa rara patologia, fra gli altri, di Leopardi. Si scopre il delicatissimo e affettuosissimo rapporto di Nino, così era chiamato, con la madre. Si scopre, anche attraverso la lingua della madre, un aspetto della formazione della personalità di Antonio. “La lingua sarda di Peppina Marcias (la mamma) – scrive Mimma Paulesu Quercioli in un testo ripreso dal volume – ebbe una duplice funzione: trasmettere a Nino le notizie del mondo, dare una curvatura particolare alla sua coscienza”. Si scoprono gli anni, gravosissimi, dello studente Gramsci a Torino, e così via fino agli ultimi tempi, quelli del carcere, la loro violenza, la brutalità e il cinismo dei carcerieri, e poi l’ultima fase, quella dell’ospedale.

Quando Gramsci scrive nell’agosto del 1920 il lungo articolo “Il programma dell’Ordine Nuovo” e si chiede come mai gli operai “amino” l’Ordine Nuovo, oramai diventato dei consigli di fabbrica, così risponde: “Perché negli articoli del giornale trovavano una parte di se stessi, la parte migliore di se stessi, perché sentivano gli articoli dell’Ordine Nuovo pervasi dal loro stesso spirito di ricerca interiore: “Come possiamo diventare liberi? Come possiamo diventare noi stessi?”. Ed è ragionevole pensare che queste due domande che attribuisce agli operai fossero le domande che poneva a se stesso, lui, il sardo ammalato e povero, trovatosi in continente, addirittura a Torino – come scrive – “tuffato nell’ardente vita”.

Queste considerazioni attengono prevalentemente al rapporto fra conoscenza e politica da un lato e vita vivente dall’altro. Questa sembra la chiave di lettura più interessante del lavoro di La Porta; ma su questo rapporto oggi si misura anche una lontananza patologica, addirittura un distacco che è alla radice dei turbinosi cambiamenti del nostro tempo. Si è così giunto ad un punto critico, ad una velocità di fuga nel rapporto fra popolo e politica, che si manifesta in forme eterogene e contraddittorie ma inequivocabili, e le cui radici affondano nel paradosso attuale che vede non l’economia al servizio dell’umanità ma l’umanità al servizio dell’economia. Si sa anche che in questo magma di asprezze si manifesta il rancore sociale dei ceti declassati e si rafforzano – cosa da non dimenticare mai – vecchi e nuovi fascismi. Ma se cerchiamo di interpretare questo mondo declassato, mi pare che lo scopriamo non solo deprivato del reddito, spesso del lavoro, sempre del futuro; ma anche dell’identità sociale. Quest’ultima negazione apre un dramma anche esistenziale, perché nega qualsiasi possibilità di risposta alla domanda che poneva Gramsci: come possiamo diventare liberi? Come possiamo diventare noi stessi? Sembra che viviamo in un tempo e in mondo in cui sia negata la scelta, la possibilità, il libero arbitrio, se non in ambiti marginali, esclusivamente funzionali al sistema economico, in cui perciò il valore della scelta diviene irrilevante.

Allora ci si chiede: qual è la radice di questa alienazione integrale, di questa espropriazione di sé, di questo lutto di senso che ci portiamo dentro e che nega a un’intera generazione una sia pur sottile speranza di felicità? Conosciamo le molte madri di questa situazione: la globalizzazione; la rivoluzione della tecnica e delle tecnologie che, combinata con l’organizzazione economico sociale liberista, sostituisce sempre più in fretta il lavoro morto (cioè le macchine) al lavoro vivo (cioè i salariati) e polverizza il proletariato; gli squilibri sistemici, frutto anche di un ventennio di folli guerre d’aggressione che hanno determinato l’ondata migratoria; la finanziarizzazione dell’economia che ha ridotto la politica ad un ruolo servile e vassallo; si può continuare. Ma manca qualcosa. Cosa manca? Leggiamo quella pagina dell’Ordine Nuovo del 1918 in cui Gramsci scrive così: “Noi abbiamo rilevato che la persona del capitalista si è staccata dal mondo della produzione (…); abbiamo rilevato che la fabbrica non è più governata dalla persona del proprietario, ma dalla banca attraverso una burocrazia industriale che tende a disinteressarsi della produzione”.

Allora ci si chiede: qual è la radice di questa alienazione integrale, di questa espropriazione di sé, di questo lutto di senso che ci portiamo dentro e che nega a un’intera generazione una sia pur sottile speranza di felicità? Conosciamo le molte madri di questa situazione: la globalizzazione; la rivoluzione della tecnica e delle tecnologie che, combinata con l’organizzazione economico sociale liberista, sostituisce sempre più in fretta il lavoro morto (cioè le macchine) al lavoro vivo (cioè i salariati) e polverizza il proletariato; gli squilibri sistemici, frutto anche di un ventennio di folli guerre d’aggressione che hanno determinato l’ondata migratoria; la finanziarizzazione dell’economia che ha ridotto la politica ad un ruolo servile e vassallo; si può continuare. Ma manca qualcosa. Cosa manca? Leggiamo quella pagina dell’Ordine Nuovo del 1918 in cui Gramsci scrive così: “Noi abbiamo rilevato che la persona del capitalista si è staccata dal mondo della produzione (…); abbiamo rilevato che la fabbrica non è più governata dalla persona del proprietario, ma dalla banca attraverso una burocrazia industriale che tende a disinteressarsi della produzione”.

Oggi a quel padrone da li beli brachi bianchi, che già nel 1918 si era staccato dal mondo della produzione quando era già chiara la commistione fra capitale industriale e capitale bancario, si è sostituita una vera e propria internazionale opaca, sconosciuta ai più, che governa il mondo tramite Amministratori delegati o banchieri che non solo spostano masse di capitali decidendo i destini di milioni di persone, ma spesso pianificano, promuovono e organizzano cambiamenti politici, e tutto funziona attraverso il ruolo di alcune associazioni internazionali cosiddette benefiche, il governo della comunicazione, dei media, della cultura, dei consumi, degli stili di vita, cioè – guarda un pò! – attraverso un continuo processo di costruzione di egemonia su scala planetaria. Ecco: la ricerca della radice dell’espropriazione di sé che oggi angoscia l’occidente porta a questo risultato: un’egemonia su scala planetaria governata da un potere finanziario del tutto privato, e amministrata da un potere politico subalterno. L’effetto di tale egemonia è da un lato una politica vassalla e compiacente, dall’altro una violenta contrapposizione fra un popolo presunto “puro” e “incontaminato” e i suoi nemici “di sopra” (oligarchie) e “di sotto” (immigrati, stranieri, “altri”). Questo, per dire quanto sia potente oggi il pensiero di Gramsci e quanto sia necessario per l’interpretazione dell’attuale vicenda umana.

Oggi a quel padrone da li beli brachi bianchi, che già nel 1918 si era staccato dal mondo della produzione quando era già chiara la commistione fra capitale industriale e capitale bancario, si è sostituita una vera e propria internazionale opaca, sconosciuta ai più, che governa il mondo tramite Amministratori delegati o banchieri che non solo spostano masse di capitali decidendo i destini di milioni di persone, ma spesso pianificano, promuovono e organizzano cambiamenti politici, e tutto funziona attraverso il ruolo di alcune associazioni internazionali cosiddette benefiche, il governo della comunicazione, dei media, della cultura, dei consumi, degli stili di vita, cioè – guarda un pò! – attraverso un continuo processo di costruzione di egemonia su scala planetaria. Ecco: la ricerca della radice dell’espropriazione di sé che oggi angoscia l’occidente porta a questo risultato: un’egemonia su scala planetaria governata da un potere finanziario del tutto privato, e amministrata da un potere politico subalterno. L’effetto di tale egemonia è da un lato una politica vassalla e compiacente, dall’altro una violenta contrapposizione fra un popolo presunto “puro” e “incontaminato” e i suoi nemici “di sopra” (oligarchie) e “di sotto” (immigrati, stranieri, “altri”). Questo, per dire quanto sia potente oggi il pensiero di Gramsci e quanto sia necessario per l’interpretazione dell’attuale vicenda umana.

Conclusione: questo volume ci consegna un uomo intero, nella sua contraddittorietà, nella sua ricchezza, per così dire nel suo corpo, dunque nella sua universalità di essere umano e di pensiero. Poi ci consegna un Gramsci “coscienza critica di un secolo di storia del nostro Paese”, per citare Togliatti (sempre sul volume di La Porta) e in questa misura ci fa pesare la mancanza di una coscienza critica del tempo attuale e ci sfida alla sua indispensabile ricostruzione. Quindi la risposta alla domanda “Gramsci chi?” è molto semplice. Un uomo. In tutta la sua grandezza e dignità.

Cosa rimane? Certo, una lezione di metodo, non una ideologia, intesa come un insieme di astratti principi di carattere più o meno dogmatico. Ma mi pare che vi siano altre due cose, presumo molte collegate. La prima è una visione del mondo, un determinato punto di vista critico che lo fa combattente, partigiano (scontato citare “Odio gli indifferenti”), cioè uomo di parte, cioè ancora uomo sì di metodo, ma anche di merito. E questo, a mio avviso, ci rimane. Occorre capire cosa voglia dire oggi essere di parte e combattente. Vuole senz’altro dire fissare un obiettivo politico e sociale in base – avrebbe detto Togliatti – all’affermazione di una ragione inesorabilmente logica; ma tale ragione può essere perseguita – mi sembra – solo se chi si pone tali obiettivi li introietta anche come obiettivi morali, usando questo aggettivo in senso letterale e cioè che riguardano la vita pratica considerata nel suo atto fondamentale di scelta non tanto, in questo caso, tra bene e male, quanto fra giusto e ingiusto. Posta così la questione, cioè nella sua dimensione razionale, politica e morale, si spiega la quarta dimensione di Antonio Gramsci; una dimensione mai come oggi necessaria e insostituibile: la passione civile. La Porta riporta uno stralcio de Le ceneri di Gramsci. Scrive Pasolini rivolto a Gramsci: “E ora, scisso – con te – il mondo, oggetto non appare di rancore e quasi di mistico disprezzo, la parte che ne ha il potere?”.

Cosa rimane? Certo, una lezione di metodo, non una ideologia, intesa come un insieme di astratti principi di carattere più o meno dogmatico. Ma mi pare che vi siano altre due cose, presumo molte collegate. La prima è una visione del mondo, un determinato punto di vista critico che lo fa combattente, partigiano (scontato citare “Odio gli indifferenti”), cioè uomo di parte, cioè ancora uomo sì di metodo, ma anche di merito. E questo, a mio avviso, ci rimane. Occorre capire cosa voglia dire oggi essere di parte e combattente. Vuole senz’altro dire fissare un obiettivo politico e sociale in base – avrebbe detto Togliatti – all’affermazione di una ragione inesorabilmente logica; ma tale ragione può essere perseguita – mi sembra – solo se chi si pone tali obiettivi li introietta anche come obiettivi morali, usando questo aggettivo in senso letterale e cioè che riguardano la vita pratica considerata nel suo atto fondamentale di scelta non tanto, in questo caso, tra bene e male, quanto fra giusto e ingiusto. Posta così la questione, cioè nella sua dimensione razionale, politica e morale, si spiega la quarta dimensione di Antonio Gramsci; una dimensione mai come oggi necessaria e insostituibile: la passione civile. La Porta riporta uno stralcio de Le ceneri di Gramsci. Scrive Pasolini rivolto a Gramsci: “E ora, scisso – con te – il mondo, oggetto non appare di rancore e quasi di mistico disprezzo, la parte che ne ha il potere?”.

Occorre aggiungere la distinzione fra possibile e impossibile, fra astratto e realistico, fra integralismo e mediazione, insomma, la politica; ma in questa Europa che per secoli si è costruita su fondate utopie e che oggi sembra le abbia terribilmente rimosse, a cominciare dalla sua stessa utopia vergata a Ventotene da Spinelli, Rossi e Colorni, Gramsci serve a tutti come stimolo per il pensare, come molla per l’agire, il capire il mondo per cambiarlo e il farlo dalla parte più scomoda, difficile, faticosa, ma giusta e appassionante.

Pubblicato giovedì 25 Maggio 2017

Stampato il 05/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/la-passione-secondo-antonio-gramsci/