Hegel, all’alba del XIX secolo, scriveva che il giornale era “la preghiera laica dell’uomo moderno”. Ancora oggi l’affermazione hegeliana ha una sua solida validità, anche a fronte di sistemi che consentono il superamento della lettura del cartaceo. Però, va detto, al cartaceo c’è chi è ancora testardamente legato. Perciò l’acquirente domenicale, in specie di domenica 11 ottobre, dei quotidiani sarà rimasto quantomeno stupito nel leggere, sulle principali testate nazionali, i titoli: «Gramsci. Giulia, l’amore e l’accusa di essere un “mascalzone”. Ecco le Lettere mai viste» (Simonetta Fiori, la Repubblica); «La voce di Gramsci attraverso le sbarre. “Lettere dal carcere”, la versione “definitiva” di un classico della letteratura antifascista» (Marco Revelli, La Stampa); «Umanità di un politico integrale» (Emilio Gentile, inserto della domenica de il Sole 24 ore); «Gramsci. La volontà e gli affetti» (Antonio Carioti, “La Lettura”, inserto del Corriere della Sera»). Il 17 ottobre compariva sul quotidiano il Manifesto l’articolo di Guido Liguori «L’attitudine dialogica di un grande classico». Altri articoli, nel frattempo, sono apparsi online in vari siti.

Hegel, all’alba del XIX secolo, scriveva che il giornale era “la preghiera laica dell’uomo moderno”. Ancora oggi l’affermazione hegeliana ha una sua solida validità, anche a fronte di sistemi che consentono il superamento della lettura del cartaceo. Però, va detto, al cartaceo c’è chi è ancora testardamente legato. Perciò l’acquirente domenicale, in specie di domenica 11 ottobre, dei quotidiani sarà rimasto quantomeno stupito nel leggere, sulle principali testate nazionali, i titoli: «Gramsci. Giulia, l’amore e l’accusa di essere un “mascalzone”. Ecco le Lettere mai viste» (Simonetta Fiori, la Repubblica); «La voce di Gramsci attraverso le sbarre. “Lettere dal carcere”, la versione “definitiva” di un classico della letteratura antifascista» (Marco Revelli, La Stampa); «Umanità di un politico integrale» (Emilio Gentile, inserto della domenica de il Sole 24 ore); «Gramsci. La volontà e gli affetti» (Antonio Carioti, “La Lettura”, inserto del Corriere della Sera»). Il 17 ottobre compariva sul quotidiano il Manifesto l’articolo di Guido Liguori «L’attitudine dialogica di un grande classico». Altri articoli, nel frattempo, sono apparsi online in vari siti.

Come mai tutto questo interesse per Antonio Gramsci? Si tratta delle recensioni della nuova edizione, curata da Francesco Giasi con la collaborazione di Maria Luisa Righi (“Cronologia e Corrispondenti e familiari”), Eleonora Lattanzi (ricerche nell’Archivio Antonio Gramsci), Delia Miceli (ricerche nell’Archivio Centrale dello Stato), Enrica Z. Merlo (redazione), Francesco Rossa (Indici). Una nuova proposta editoriale a un quarto di secolo da quella, “la più completa in lingua italiana”, di Antonio A. Santucci (Sellerio, Palermo, che indicheremo di seguito con la sigla LS, seguita dal numero di pagina; la prima edizione in due volumi, la seconda edizione in volume unico del 2013 dalla quale si citerà), delle “Lettere dal carcere” di Antonio Gramsci (che indicheremo con la sigla LE, seguita dal numero di pagina).

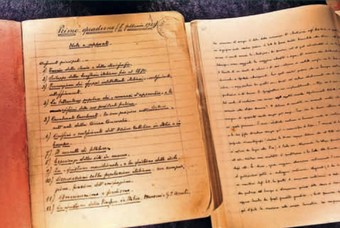

In libreria dal 13 ottobre, è un autentico, prometeico, lavoro di équipe, dotato di un notevolissimo apparato di note, grazie al quale viene messo a disposizione del lettore e dello studioso un testo con 489 lettere, delle quali nove inedite, e in Appendice 22 documenti (istanze e richieste alle autorità) dei quali tre inediti, fermo restando che nel piano di realizzazione della “Edizione Nazionale degli scritti di Antonio Gramsci”, promossa dalla Fondazione Istituto Gramsci e pubblicata dalla Treccani, sono inserite anche le lettere che, si legge in una nota di presentazione della Fondazione Gramsci, «verranno pubblicate in ordine cronologico insieme a quelle dei suoi corrispondenti. Inoltre, saranno pubblicati anche i “carteggi paralleli” degli anni del carcere, ossia il carteggio tra Piero Sraffa e Tatiana Schucht, quello fra Tatiana e la famiglia Schucht a Mosca e, ancora, tra Tatiana e i familiari di Gramsci in Italia. Il piano editoriale prevede una partizione in 9 volumi. Alcuni volumi saranno pubblicati in più tomi. Le lettere rinvenute dopo la pubblicazione del volume che avrebbe dovute raccoglierle, verranno ospitate in un volume di addenda. (…) i volumi dell’Epistolario saranno corredati di apparati comprendenti l’indice delle riviste, l’indice dei nomi, le voci biografiche e, in aggiunta, la cronologia della vita di Gramsci relativa al periodo oggetto del volume».

Nell’Introduzione alla nuova edizione Einaudi (LE, XLV-XLVI), Giasi indica i vari luoghi di detenzione attraverso i quali Gramsci passò e ricorda anche quali e quante possibilità di scrivere lettere venissero a lui concesse. Ciò lascia intendere, facendo un conteggio approssimativo di quanta corrispondenza il detenuto avrebbe potuto scrivere, che una cospicua quantità sia andata dispersa [1]. Scritto ciò, la storia delle varie edizioni delle lettere porta con sé la scoperta di nuove missive.

Le “Lettere dal carcere” comparvero nel 1947, a due anni dalla fine della guerra e a dieci dalla morte di Gramsci, presso Einaudi, ottenendo il Premio Viareggio assegnato da una giuria presieduta da Leonida Répaci.

La motivazione dell’assegnazione del premio a Gramsci che concorreva con Moravia, Berto, Pavese, Ginsburg, Quasimodo e Luzi fu la seguente: “La condizione umana non ha avuto in questi tempi confusi un più lucido assertore e testimone”.

Croce recensì le lettere gramsciane in Quaderni della critica, n. 8/1947 sottolineando che “il libro che ora si pubblica delle sue lettere appartiene anche a chi è di altro od opposto partito politico», aggiungendo, peraltro, nella conclusione una nota molto polemica nei confronti dei comunisti” [2 e 2a].

La prima edizione delle “Lettere dal carcere” ne comprendeva 218; altre comparvero su giornali e riviste; 77 inedite furono pubblicate nell’antologia “2000 pagine di Gramsci”, per Mondadori a cura di Giansiro Ferrata e Niccolò Gallo nel 1964. A questa antologia dedicò una recensione, pubblicata da Paese Sera il 19 giugno del 1964, Palmiro Togliatti, che sarebbe morto due mesi dopo [3]. Si tratta, come ricorda Giasi nell’Introduzione alla nuova edizione einaudiana delle “Lettere dal carcere”, dell’ultimo “scritto di Togliatti su Gramsci” (LE, XXXVI).

Nel 1965 uscì presso Einaudi, per la cura di Sergio Caprioglio ed Elsa Fubini, l’edizione con 428 lettere delle quali 119 inedite. L’edizione più completa, almeno fino a questo momento, è, come già scritto, del 1996 per la cura di Antonio A. Santucci: comprende 478 lettere più sedici in Appendice.

La maggior parte delle lettere sono indirizzate ai familiari; in numero maggiore alla cognata Tatiana (Tania) che fu particolarmente vicina al detenuto visitandolo in carcere e assistendolo nelle cliniche dove fu ricoverato dopo l’uscita da Turi dove rimase dal 20 luglio 1928 al 12 novembre 1933.

Va ricordato che fra gli interlocutori di Gramsci ci fu molto spesso Piero Sraffa, dal 1927 docente di economia politica a Cambridge, vicino ai socialisti torinesi e collaboratore dell’Ordine Nuovo. Non potendogli scrivere direttamente – come previsto dal regolamento carcerario, gli era possibile comunicare soltanto con i familiari –, Gramsci scriveva a Tania, che copiava le lettere facendole pervenire a Sraffa, il quale, com’è facile intuire, faceva la stessa cosa per far pervenire le sue lettere al carcerato [4]. Peraltro si deve alla liberalità di Sraffa se Gramsci costituì in carcere una biblioteca tale da sostenere le sue riflessioni; e sempre Sraffa collaborò attivamente al salvataggio dei “Quaderni” subito dopo la morte di Gramsci.

Due sono i mondi degli affetti verso i quali Gramsci indirizza le sue lettere: la Sardegna, dove vive la sua famiglia d’origine, e l’Unione Sovietica, dove la compagna Giulia cresce i figli Delio e Giuliano.

Giasi (LE, LII) propone di leggere le lettere come se fossero un autoritratto, seppure censurato, sorvegliato, vigilato dagli occhiuti aguzzini fascisti. Proviamo a seguire quest’indicazione del curatore.

Così, il 12 settembre 1927, Gramsci scriveva al fratello Carlo dal carcere di San Vittore in Milano (Nannaro di cui Gramsci scrive nella lettera è il fratello maggiore Gennaro): «Mi pare che siano quasi 22 anni da che io ho lasciato la famiglia; da 14 anni poi sono venuto a casa solo due volte, nel 20 e nel 24. Ora in tutto questo tempo non ho mai fatto il signore; tutt’altro; ho spesso attraversato dei periodi cattivissimi e ho anche fatto la fame nel senso più letterale della parola. A un certo punto queste cose bisogna dirle, perché solo così si riesce a rassicurare. Probabilmente tu qualche volta mi hai un po’ invidiato perché mi è stato possibile studiare. Ma tu non sai certamente come io ho potuto studiare. Ti voglio solo ricordare ciò che mi è successo negli anni dal 1910 al 1912. Nel 10, poiché Nannaro era impiegato a Cagliari, andai a stare con lui. Ricevetti la prima mesata, poi non ricevetti più nulla: ero tutto a carico di Nannaro, che non guadagnava più di 100 lire al mese. Cambiammo di pensione. Io ebbi una stanzetta che aveva perduto tutta la calce per l’umidità e aveva solo un finestrino che dava in una specie di pozzo, più latrina che cortile. Mi accorsi subito che non si poteva andare avanti, per il malumore di Nannaro che se la prendeva sempre con me. Incominciai col non prendere più il poco caffè al mattino, poi rimandai il pranzo sempre più tardi e così risparmiavo la cena. Per 8 mesi circa mangiai così una sola volta al giorno e giunsi alla fine del 3° anno di liceo, in condizioni di denutrizione molto gravi. Solo alla fine dell’anno scolastico seppi che esisteva la borsa di studio del Collegio Carlo Alberto, ma nel concorso si doveva fare l’esame su tutte le materie dei tre anni di Liceo; dovevo perciò fare uno sforzo enorme nei tre mesi di vacanze. Solo zio Serafino si accorse delle deplorevoli condizioni di debolezza in cui mi trovavo, e mi invitò a stare con lui ad Oristano, come ripetitore di Delio. Vi rimasi 1 mese e mezzo e per poco non divenni pazzo. Non potevo studiare per il concorso, dato che Delio [5] mi assorbiva completamente e la preoccupazione, unita alla debolezza, mi fulminava. Scappai di nascosto. Avevo solo un mese di tempo per studiare. Partii per Torino come se fossi in istato di sonnambulismo. Avevo 55 lire in tasca; avevo speso 45 lire per il viaggio in terza delle 100 lire avute da casa. C’era l’Esposizione [6] e dovevo pagare 3 lire al giorno solo per la stanza. Mi fu rimborsato il viaggio in seconda, un’ottantina di lire ma non c’era da ballare perché gli esami duravano circa 15 giorni e solo per la stanza dovevo spendere una cinquantina di lire. Non so come ho fatto a dar gli esami, perché sono svenuto due o tre volte. Riuscii ma incominciarono i guai. Da casa tardarono circa due mesi a inviarmi le carte per l’iscrizione all’università, e siccome l’iscrizione era sospesa, erano sospese anche le 70 lire mensili della borsa. Mi salvò un bidello che mi trovò una pensione di 70 lire, dove mi fecero credito; io ero così avvilito che volevo farmi rimpatriare dalla questura. Così ricevevo 70 lire e spendevo 70 lire per una pensione molto misera. E passai l’inverno senza soprabito, con un abitino da mezza stagione buono per Cagliari. Verso il marzo 1912 ero ridotto tanto male che non parlai più per qualche mese: nel parlare sbagliavo le parole. Per di più abitavo proprio sulle rive della Dora, e la nebbia gelata mi distruggeva» (LE, 151-2)

Quasi, quindi, a voler sottolineare la forza con cui affrontava il carcere, aggiungeva: «…chi mi crede un satanasso, chi mi crede quasi un santo. Io non voglio fare né il martire né l’eroe. Credo di essere semplicemente un uomo medio, che ha le sue convinzioni profonde, e che non le baratta per niente al mondo (LE, 152-3).

Già questa lettera sembra confermare quello che scriveva Santucci nell’Introduzione a LS (XV): «Le pagine gramsciane si leggono dunque come un diario, in un corso fluido di avvenimenti e pensieri. Nondimeno, il vero presupposto della organica compiutezza delle “Lettere dal carcere” è da ricercare nella speciale condizione dell’autore».

Un autore che, nei vari transiti fra un carcere e l’altro, nonostante sostenga di essere conosciuto soltanto fra i suoi più intimi frequentatori, veniva riconosciuto: «Io non sono conosciuto all’infuori di una cerchia abbastanza ristretta; il mio nome è storpiato perciò in tutti i modi più inverosimili: Gramasci, Granusci, Grámisci, Granìsci, Gramásci, fino a Garamáscon, con tutti gli intermedi più bizzarri» (LE, 61-2).

Racconta delle presentazioni fra i prigionieri durante il passaggio a Palermo e di un anarchico che, saputo che si trattava di Gramsci, esclamò: «Non può essere (…) perché Antonio Gramsci deve essere un gigante e non un uomo così piccolo. Non disse più nulla, si ritirò in un angolo, si sedette su uno strumento innominabile e stette, come Mario sulle rovine di Cartagine, a meditare sulle proprie illusioni perdute. Evitò accuratamente di parlare ancora con me durante il tempo in cui restammo ancora nello stesso camerone e non mi salutò quando ci separarono» (LE, ibidem). Una cosa molto simile accadde con uno dei carabinieri di scorta che, dopo averlo individuato come “il famoso deputato Gramsci”, disse che «si era immaginato sempre la mia persona come ‘ciclopica’ e che era molto disilluso da questo punto di vista» (LE, ibidem).

L’autoritratto sarebbe lacunoso se non si entrasse anche nel merito delle vicende sentimentali ed esistenziali del grande comunista. Ormai in carcere dal novembre del 1926 e con una condanna di più di venti anni sulle spalle, a partire dal giugno del 1928, scriveva alla cognata Tatiana il 3 ottobre del 1932: «Del resto non devi credere che io abbia intenzione di suicidarmi o di abbandonarmi, come un cane morto, al filo della corrente. Mi dirigo da me da molto tempo e mi dirigevo da me già da bambino. Ho incominciato a lavorare da quando avevo 11 anni, guadagnando ben 9 lire al mese (ciò che del resto significava un chilo di pane al giorno) per 10 ore di lavoro al giorno compresa la mattina della domenica e me la passavo a smuovere registri che pesavano più di me e molte notti piangevo di nascosto perché mi doleva tutto il corpo. Ho conosciuto quasi sempre solo l’aspetto più brutale della vita e me la sono sempre cavata, bene o male. Neanche mia madre conosce tutta la mia vita e le traversie che ho passato» (LE, 856).

Appunto la madre, Giuseppina Marcias, madre coraggio, sola con sette figli da crescere perché il marito era in carcere. A lei andò una parte consistente dell’amore del figlio che, nel modo seguente, in una lettera del 10 maggio del 1928, la tranquillizzava circa il suo destino di detenuto politico: «Carissima mamma, non ti vorrei ripetere ciò che ti ho spesso scritto per rassicurarti sulle mie condizioni fisiche e morali. Vorrei, per essere proprio tranquillo, che tu non ti spaventassi o ti turbassi troppo qualunque condanna stiano per darmi. Che tu comprendessi bene, anche col sentimento, che io sono un detenuto politico e sarò un condannato politico, che non ho e non avrò mai da vergognarmi di questa situazione. Che, in fondo, la detenzione e la condanna le ho volute io stesso, in certo modo, perché non ho mai voluto mutare le mie opinioni, per le quali sarei disposto a dare la vita e non solo a stare in prigione. Che perciò io non posso che essere tranquillo e contento di me stesso. Cara mamma, vorrei proprio abbracciarti stretta stretta perché sentissi quanto ti voglio bene e come vorrei consolarti di questo dispiacere che ti ho dato: ma non potevo fare diversamente. La vita è così, molto dura, e i figli qualche volta devono dare dei grandi dolori alle loro mamme, se vogliono conservare il loro onore e la loro dignità di uomini» (LE, 261) [7].

Proprio alla madre è indirizzata la lettera dell’8 aprile 1929, una delle inedite, che ci restituisce un profilo sconosciuto di Gramsci, insieme a momenti della sua vita a Torino e a dolorose vicende familiari che illuminano i suoi rapporti col fratello Gennaro e la nipote Mea (LE, XLIV-XLV).

Altri ancora furono gli affetti di Gramsci (la compagna Giulia, i fratelli, le sorelle, la cognata Tatiana) ma una cosa della quale si interessava costantemente era l’educazione dei figli Delio e Giuliano. Quindi, Gramsci padre emblematicamente rappresentato dalle due lettere seguenti; la prima a Giuliano, il secondogenito, e l’altra a Delio, il primogenito: «Caro Iulik, come va il tuo cervellino? (…) Ti scrivo seriamente, perché vedo che tu ormai non sei più un ragazzino, e anche perché tu stesso una volta mi hai scritto che vuoi essere trattato con serietà. A me pare che tu abbia molte forze latenti nel cervello; la tua espressione che non puoi rispondere alla domanda significa che rifletti e sei responsabile di ciò che fai e scrivi. Eppoi, si vede anche dalla fotografia che ho ricevuto che c’è molta energia in te. Evviva Iulik! Ti voglio molto bene» (LS, 808-9 senza luogo e data; LE, 1111 con indicazione di luogo di invio e della data: [Roma, 1° luglio 1936]). La lettera al primogenito: «Carissimo Delio, mi sento un po’ stanco e non posso scriverti molto. Tu scrivimi sempre e di tutto ciò che ti interessa nella scuola. Io penso che la storia ti piace, come piaceva a me quando avevo la tua età, perché riguarda gli uomini viventi e tutto ciò che riguarda gli uomini, quanti più uomini è possibile, tutti gli uomini del mondo in quanto si uniscono tra loro in società e lavorano e lottano e migliorano se stessi non può non piacerti più di ogni altra cosa. Ma è così? Ti abbraccio. ANTONIO» (LS, 805-6 senza luogo di invio e senza data; in LE, 1069 con l’indicazione del luogo di invio e della data: [Roma, ottobre 1935]).

Potrebbe essere completo questo autoritratto di Gramsci attraverso le lettere se non si facesse riferimento a quell’attività che a lui sommamente piaceva fin da studente liceale, cioè il giornalista? Scriveva alla cognata il 12 ottobre del 1931: «Io non sono mai stato un giornalista professionista, che vende la sua penna a chi gliela paga meglio e deve continuamente mentire, perché la menzogna entra nella qualifica professionale. Sono stato giornalista liberissimo, sempre di una sola opinione, e non ho mai dovuto nascondere le mie profonde convinzioni per fare piacere a dei padroni o manutengoli» (LE, 662).

Dato che il riferimento è al Gramsci giornalista, un breve excursus a proposito delle recensioni citate all’inizio. A parte il fatto che quasi tutte, ad esclusione di quella di Liguori e quella della Fiori, fanno a meno di scrivere che l’edizione più completa delle “Lettere dal carcere”, prima di questa ultima Einaudi, è stata quella della Sellerio curata da Santucci (oltre a quella in inglese di Rosengarten del 1994), resta la tendenza allo scoop presente in certi titoli. La definizione di «mascalzone» presente nella lettera inedita, della quale si è precedentemente sottolineata l’importanza per la ricostruzione di alcuni momenti fondamentali della vita di Gramsci, non può essere proposta al di fuori del contesto, inducendo il lettore alla formulazione di un giudizio aprioristico e, peraltro, assolutamente errato, così come dire che questa di Einaudi è un’edizione “definitiva” delle “Lettere dal carcere”, è un indirizzare fuori strada, anche perché dimostra una non proprio attenta lettura dell’Introduzione di Giasi dalla quale si evince che di materiale epistolare ancora ce n’è.

E mentre Emilio Gentile sottolinea «la dignità dell’uomo nella perpetua lotta della storia» che traspare dalle lettere, Carioti non si fa sfuggire l’occasione per fare di Gramsci «il volto presentabile del comunismo», il politico che, non avendo raggiunto il potere, mai ha dovuto misurarsi con la questione del superamento del capitalismo «senza affossare l’economia e sopprimere la libertà». Ergo: le “Lettere” valgono più dei “Quaderni”, tanto per sminuire l’apporto teorico di Gramsci e tanto per contrapporsi a quante e quanti vedono un doppio filo che lega “Lettere” e “Quaderni”, come fa presente Giasi (LE, LI), ricordando che «le lettere offrono la possibilità di ripercorrere almeno in parte l’itinerario intellettuale di Gramsci e costituiscono una fonte primaria per lo studio dei “Quaderni”» [8]. Va, quindi, accolto il suggerimento di Liguori (il Manifesto, 17 ottobre) che, nella sua recensione, scrive in conclusione che «…sono anche lettere da decifrare, con messaggi nascosti destinati al suo partito. Non resta che tornare a leggerle, le “Lettere” di Gramsci, con ammirazione immutata per il comunista sardo e come nuovo sprone alla conoscenza della sua storia e del suo pensiero».

NOTE:

1) “E si sa che fra le disparate cause della dispersione dei testi prevale, di norma, l’incuria dei destinatari” (LS, XIV).

2) Così Croce recensì le lettere gramsciane in Quaderni della critica, n. 8/1947: «Dell’opera del Gramsci nella formazione di un partito comunista italiano altri potrà parlare con l’informazione e con l’esperienza che io non ho in questa parte. Ma il libro che ora si pubblica delle sue lettere appartiene anche a chi è di altro od opposto partito politico, e gli appartiene per duplice ragione: per la reverenza e l’affetto che si provano per tutti coloro che tennero alta la dignità dell’uomo e accettarono pericoli e persecuzioni e sofferenze e morte per un ideale, che è ciò che Antonio Gramsci fece con fortezza, serenità e semplicità, talché queste sue lettere dal carcere suscitano orrore e interiore rivolta contro il regime odioso che lo oppresse e soppresse; – e perché come uomo di pensiero egli fu dei nostri, di quelli che nei primi decenni del secolo in Italia attesero a formarsi una mente filosofica e storica adeguata ai problemi del presente, tra i quali anch’io mi trovai come anziano verso i più giovani. E rivedo qui i frutti di quegli anni: il rinnovato concetto della filosofia nella sua tradizione speculativa e dialettica e non già positivistica e classificatoria, l’ampia visione della storia, l’unione dell’erudizione col filosofare, il senso vivissimo della poesia e dell’arte nel loro carattere originale, e con ciò la via aperta a riconoscere nella loro positività e autonomia tutte le categorie ideali.

Il Gramsci sapeva benissimo e insisteva per suo conto che i poeti bisogna leggerli e ammirarli per i soli loro “valori estetici”, e non già amarli per il loro “contenuto ideologico”, circa il quale si poteva anche lasciare al Marx la libertà di “disprezzare” il Goethe in quanto uomo (per malinconico e alquanto sciocco, dico io, che fosse quell’aggiunto o intruso disprezzo). Nel leggere i suoi molti giudizi su uomini e libri, mi è accaduto di accettarli quasi tutti o forse addirittura tutti. Certo, c’era verso di me un dissenso in un punto teorico importante che si legava in lui alla sua fede e azione di comunista. Al qual proposito debbo anzitutto dargli ragione quando egli osserva […] che la mia «posizione verso il materialismo storico era completamente mutata rispetto a quella di alcuni anni innanzi; e soltanto spiegargli quella che a lui appariva “cosa strabiliante”. Nel 1895, quand’io, non ancora trentenne, presi a studiare il Marx e il materialismo storico, la mia sollecitudine, alquanto impaziente, era per quel che potessi apprenderne per meglio indirizzare i miei lavori di storia; e il risultato fu, com’è noto, che, rigettando la dottrina come filosofia della storia o filosofia in genere, l’accettai e la feci valere come «canone empirico», come esortazione agli storici di dare l’importanza che non solevano dare nelle loro ricostruzioni e nella loro stessa cultura all’economia. Ma col passare del tempo, cioè con l’insistente meditazione ed indagine, essendomi impegnato sempre più, come non pensavo di fare, negli studi filosofici e avendo ordinatamente ripercorsa la storia della filosofia, compresi Marx non più nei servigi intellettuali che poteva renderci, o che già a me aveva resi, ma in se stesso, in quel che era stato storicamente e integralmente, e vidi in lui uno dei non pochi paradossali e passionali giovani improvvisatori dell’ala sinistra hegeliana, che si formarono negli “anni quaranta”, come dicono i tedeschi, e sostanzialmente hegeliano in tutto ciò che filosoficamente è sostanziale, cioè nella sua logica. Insomma, rispetto al materialismo storico io ero passato in certo modo come dall’una all’altra epoca degli scavi di Pompei, dal metodo “predatorio” (portar via gli oggetti pregiati e importanti, trascurando le altre parti e le circostanze dello scavo) al metodo “scientifico” (che conserva tutto e tutto accuratamente descrive). Credo che se avessi potuto di ciò discorrere col Gramsci ci saremmo agevolmente accordati sulla verità del mio mutamento, che era piuttosto un integramento. Mi si consenta di notare senza spirito alcuno di offesa, che gli odierni intellettuali comunisti italiani troppo si discostano dall’esempio del Gramsci, dalla sua apertura verso la verità da qualsiasi parte gli giungesse, dal suo scrupolo di esattezza e di equanimità, dalla gentilezza e affettuosità del suo sentire, dallo stile suo schietto e dignitoso, e per queste parti avrebbero assai da imparare dalle pagine di lui, laddove noialtri, nel leggerlo, ci confortiamo di quel senso della fraternità umana che, se sovente si smarrisce nei contrasti politici, è dato serbare nella poesia e nell’opera del pensiero, sempre che l’anima si purghi e di salire al cielo si faccia degna, come accadeva al Gramsci. Raccomandai, anni addietro, ai giovani comunisti napoletani, armati di un catechismo filosofico scritto dallo Stalin, di levare gli occhi alle statue che sono in Napoli di Tommaso d’Aquino, di Giordano Bruno, di Tommaso Campanella, di Giambattista Vico e degli altri nostri grandi pensatori e adoprarsi a portare, se potevano, la dottrina comunistica a quell’altezza e congiungerla a quella tradizione. Ma ora io addito non statue marmoree ma un uomo da molti di loro conosciuto di persona, e il cui ricordo dovrebbe essere in loro vivo per qualcosa di meglio che il vuoto suono del nome e l’abuso irrispettoso che se ne fa per una polemica insipida, benché di mala fede».

2a) “…la «coda satura di veleno» che spuntava dalla sua [di Croce] recensione delle lettere (…) prefigurava in qualche modo la palinodia che prende corpo l’anno successivo. Dinanzi al primo volume dell’edizione tematica dei Quaderni, dedicato a “Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce” , il “papa laico” della cultura italiana s’avvede che la filosofia di Gramsci non merita neppure di essere discussa, priva com’è di «quel pensiero che scevera, fonde, integra in un tutto». Più tardi, infine, quando ormai la pubblicazione dei Quaderni era pressoché ultimata, Croce stroncherà di netto l’«intesa che si son dati i comunisti in Italia per presentare il Gramsci come autore di una rivoluzione intellettuale» (LS, XIX-XX).

3) Essendo l’ultimo scritto di Togliatti val la pena leggerlo integralmente: «Di Antonio Gramsci, della sua vita e dell’opera sua abbiamo parlato e scritto ampiamente, noi che fummo suoi compagni d’arme, che nella luce del suo pensiero e insieme con lui abbiamo vissuto, lavorato, combattuto. Ci hanno anzi accusato di aver voluto comporre e diffondere, attorno alla persona e alla esistenza sua, una agiografia, di averne voluto fare una specie di santo dei tempi nostri. Che cosa siano stati, nel passato, i santi e che cosa possa essere un santo del giorno d’oggi, io veramente con esattezza non so. Credo di essere nel vero ritenendo che anche un santo possa aver fatto qualcosa non giusta; che anche un santo possa, insomma, aver peccato.

Ma questo discorso non ha nessun valore se riferito a un uomo moderno, vissuto con la coscienza che il solo peccato ch’egli poteva commettere era di non tenere quel posto che a lui era affidato da un intreccio quasi fatale di fattori oggettivi e soggettivi che oramai lo trascendevano, e che erano la storia del suo paese, del movimento delle classi oppresse e della sua stessa persona, nella penosa ricerca del rapporto con i suoi simili. Fattori che lo trascendevano, ma che egli conosceva e fino all’ultimo si sforzò di dominare, in un processo che ebbe periodi di lungo, tenace travaglio e scorci di rotture e contrasti violenti.

A noi si potrebbe fare rimprovero se di questo processo, nel quale si racchiude una vita tormentata, che finì col sacrificio di se stessa, avessimo nascosto o cercato di contraffare qualcosa. Ma ciò non è vero. Ciò non ha potuto essere provato da nessuno che fosse in buona fede. E la conferma viene ancora una volta da questa nuova raccolta antologica degli scritti del nostro grande compagno, di cui dobbiamo essere grati all’editore Mondadori e ai pazienti e attenti compilatori, Giansiro Ferrata e Niccolò Gallo.

Saranno, nel complesso, certo più di duemila pagine ed ora ne escono due volumi, ricchi di scritti nuovi: lettere non comprese nelle precedenti raccolte perché non ancora recuperate; articoli di quel biennio di fuoco e di battaglia che fu il 1921-22, stralciati da una edizione completa non ancora potuta ultimare per la difficoltà della precisa individuazione dell’autore di ogni scritto; documenti dell’attività come dirigente del Partito comunista dopo il 1923.

Nel complesso, non esce da queste pagine un Gramsci nuovo, soprattutto per coloro che furono a lui più vicini e presero parte all’opera sua. Qualcosa nuova, però, ne esce. Qualcosa che richiede una riflessione più profonda di quella che di consueto abbiamo dedicato alla vita sua.

È stato del tutto naturale e giusto, per noi, considerare la vita di Gramsci quasi parte integrante dell’attività del nostro partito, delle sue ricerche ed elaborazioni politiche, delle sue lotte, dei suoi sacrifici. Non vorrei che questa considerazione avesse ridotto la figura del nostro compagno, oppure dato ad essa un rilievo non giusto, tale che non ne abbracci e spieghi tutti gli aspetti e la sostanza vera.

Forse dipende dal tempo che è passato, che ha gettato ombre e luci nuove su tanti avvenimenti; che ha fatto talora balzare in primo piano fatti e linee di azione che ci eravamo abituati a collocare nelle loro caselle, con un giudizio oramai definito, senza più pensarci troppo, e di altre cose, invece, ha sfumato l’importanza. Non so se sia per questo motivo. Certo è che oggi, quando ho percorso via via le pagine di questa antologia, attraversate da tanti motivi diversi, che si intrecciano e talora si confondono, ma non si perdono mai, la persona di Antonio Gramsci mi è parso debba collocarsi essa stessa in una luce più viva, che trascende la vicenda storica del nostro partito.

Non riesco a trovare, nella storia dell’ultimo secolo del nostro paese, una figura che gli stia a pari, dopo la scomparsa dei grandi del Risorgimento. Vi furono famosi specialisti del pensiero; vi furono, a un livello più basso, uomini di azione degni di nota. Gramsci non ha messo assieme, non ha comodamente messo assieme, volevo dire, nessun sistema della ragione. Nella sua vita la dialettica della lotta tra la volontà e la ragione e le spinte oggettive naturali e sociali assume però le note del dramma, che non tanto prelude, quanto è già un atto vissuto della ricerca morale dei tempi nostri.

Ripenso a quella lettera, dove egli riflette che dopo non so quanti anni tutte le particelle del suo organismo fisico dovevano essere cambiate.

Egli rimaneva quello di prima e di sempre, però. E andava avanti sicuro per la strada che si era scelta. Se si trattasse di un santo, direi che qui affiora il momento della tentazione. Ma il problema dell’esistenza, del presente, del futuro e dell’eterno (il “für ewig”), viene risolto, da lui, con l’affermazione sicura della persona. Era una persona creatasi col lavoro e con la sofferenza, una sofferenza di cui abbiamo in alcune di queste pagine, attestazioni vive, laceranti.

Nemmeno a noi, che gli fummo tra i più vicini, egli aveva aperto, se non per sprazzi di luce assai rari, questa parte di se stesso. Se ora cerco di comprendere perché non lo facesse in modo più ampio, la sola ragione che trovo era che egli considerasse anche la sua sorte personale come cosa necessaria. E tra le cose necessarie si doveva guardare alla sostanza e all’essenziale, a tutto ciò che era oggetto continuo del suo pensiero, delle sue scelte, del suo lavoro, – la realtà della nostra vita nazionale, la spietata lotta delle classi, la vittoria della prima rivoluzione proletaria, la elaborazione di una dottrina che non negasse le cose reali, non credesse di poterle superare con salti di irresponsabile ottimismo e superficialità, ma aderisse ad esse e ne indicasse il superamento attraverso una sia pur crudele, disincantata consapevolezza.

Questo è Gramsci. Così ci appare egli oggi, nella unità inscindibile della lotta politica da lui condotta e della riflessione quieta (ma non sempre…) dei Quaderni del carcere. Antonio Gramsci è la coscienza critica di un secolo di storia del nostro paese. Il suo giudizio e la sua azione si inserirono nei fatti della nostra storia per un periodo breve e in settori ben delimitati. Sono oggi presenti nella ricerca politica, nelle posizioni ideali e pratiche del nostro partito. Ma i compagni mi scusino se dico che non è questo, a mio modo di vedere, ciò che conta di più. Conta più di tutto quel nodo, sia di pensiero, sia di azione, nel quale tutti i problemi del tempo nostro sono presenti e si intrecciano. È anche un nodo di contraddizioni, lo so; ma sono contraddizioni che trovano la loro soluzione non in un pacifico giuoco di formule scolastiche, ma nell’affermazione di una ragione inesorabilmente logica, di una verità spietata e della costruzione operosa di una nuova personalità umana, in lotta non solo per comprendere, ma per trasformare il mondo».

4) P. Sraffa, Lettere a Tania per Gramsci, introduzione e cura di V. Gerratana, Editori Riuniti, Roma 1991.

5) Delio era il nome del figlio di Serafino Delogu, cugino in primo grado di Giuseppina Marcias, madre di Gramsci. A Delio Gramsci diede lezioni private. Scrive Gramsci alla madre il 25 aprile del 1927: “Zio Serafino sa che ho dato nome Delio al mio bambino?” (LE, 103).

6) L’Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro, allestita a Torino per il cinquantesimo anniversario della proclamazione del Regno d’Italia, rimase aperta dal 29 aprile al 19 novembre del 1911.

7) Questa lettera è stata scritta da Gramsci il giorno prima della partenza per il trasferimento dal carcere milanese di San Vittore a Regina Coeli a Roma. Il 12 sarà rinchiuso in una cella del sesto braccio, con Terracini e Scoccimarro, in attesa del cosiddetto processone contro il gruppo dirigente del Partito comunista che sarà celebrato davanti al Tribunale speciale per la difesa dello Stato dal 28 maggio al 4 giugno.

8) Scrive Santucci: “Ma se è l’uomo che campeggia nell’epistolario e il pensatore nei Quaderni, la complementarietà delle due opere si manifesta assoluta e in perfetta consonanza con le concezioni dell’autore” (LS, XXI).

Pubblicato giovedì 5 Novembre 2020

Stampato il 05/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/le-ultime-lettere-di-gramsci/