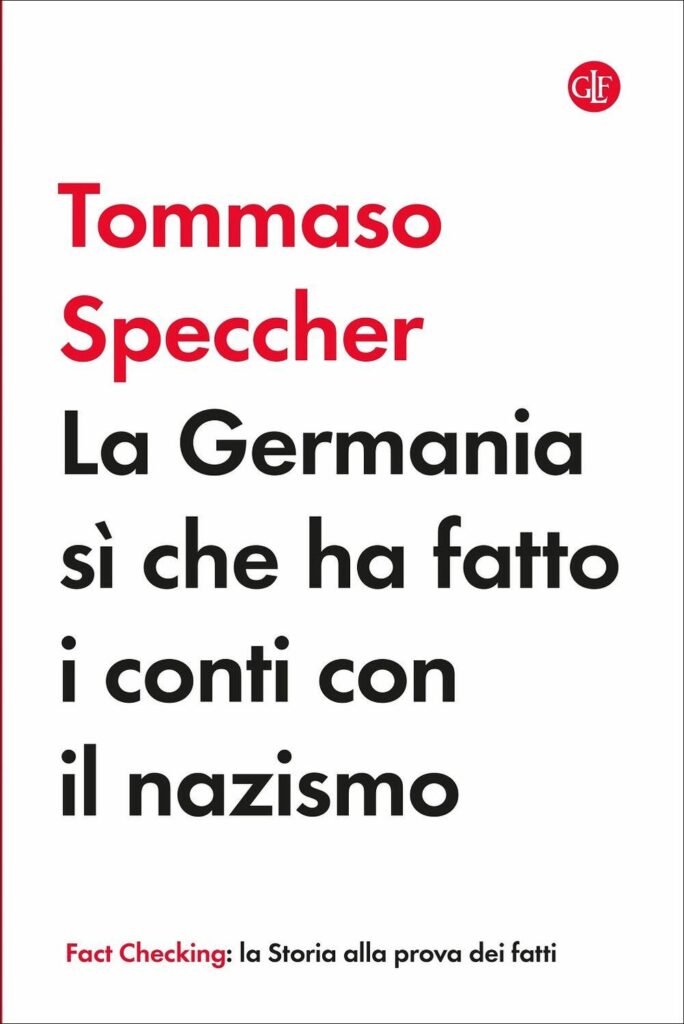

L’erba del vicino è sempre più verde. O così sembra. Ma occorre osservare con attenzione al di là della siepe (nel nostro caso al di là del confine) per essere davvero certi che le cose stiano come la prima impressione suggerisce. Tommaso Speccher, oggi attivo presso alcune importanti istituzioni museali berlinesi quali il Museo ebraico, la Topografia del Terrore e La Casa della Conferenza di Wansee, nel suo recente volume edito da Laterza nella collana Fact checking: la storia alla prova dei fatti smonta, uno a uno, i luoghi comuni in base ai quali crediamo che il popolo tedesco abbia fatto prima e meglio di noi i conti col tragico passato. Il saggio ripercorre puntualmente i passi compiuti dalla Germania, o dalle due Germanie, mostrando come i dibattiti collettivi attorno ai crimini nazisti siano spesso caduti in momenti di vergognoso oblio se non di rimozione, o abbiano, attraverso discorsi pubblici, strumentalizzato politicamente il passato per orientare il futuro.

L’erba del vicino è sempre più verde. O così sembra. Ma occorre osservare con attenzione al di là della siepe (nel nostro caso al di là del confine) per essere davvero certi che le cose stiano come la prima impressione suggerisce. Tommaso Speccher, oggi attivo presso alcune importanti istituzioni museali berlinesi quali il Museo ebraico, la Topografia del Terrore e La Casa della Conferenza di Wansee, nel suo recente volume edito da Laterza nella collana Fact checking: la storia alla prova dei fatti smonta, uno a uno, i luoghi comuni in base ai quali crediamo che il popolo tedesco abbia fatto prima e meglio di noi i conti col tragico passato. Il saggio ripercorre puntualmente i passi compiuti dalla Germania, o dalle due Germanie, mostrando come i dibattiti collettivi attorno ai crimini nazisti siano spesso caduti in momenti di vergognoso oblio se non di rimozione, o abbiano, attraverso discorsi pubblici, strumentalizzato politicamente il passato per orientare il futuro.

Il punto di partenza, si sa, è il 1945: non solo nei mesi successivi alla fine delle ostilità ma già a partire dal febbraio di quell’anno le città tedesche ridotte a macerie erano un presagio della cosiddetta “ora zero” della Germania.

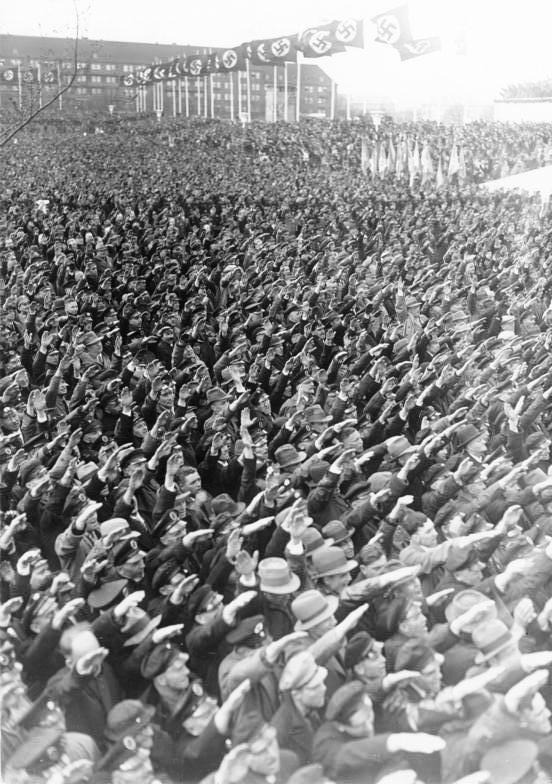

Sul concetto, formulato dal teologo Karl Barth e divenuto il perno tematico delle riflessioni del Gruppo 47, il movimento intellettuale più rilevante del secondo dopoguerra, iniziò presto a edificarsi il mito dell’innocenza collettiva del popolo tedesco, sottratto in qualche modo alla ragione dal malefico incantesimo hitleriano; un abbaglio protrattosi grossomodo fino alla realizzazione della mostra sui crimini di guerra della Wehrmacht del 1995, che inchiodò l’opinione pubblica di fronte alla micidiale unicità dei crimini compiuti dall’esercito tedesco nell’Europa dell’est. D’altronde la prima preoccupazione, fin dall’epoca della conferenza di Yalta, fu quella della resa incondizionata del Reich, mentre il tema del genocidio degli ebrei non venne neppure discusso. Fu solo con il processo di Norimberga che iniziò la storia della rielaborazione del passato nazista.

Risultò da subito fondamentale rappresentare pubblicamente l’evento affinché, come ha scritto Annette Weinke, divenisse “un’occasione educativa epocale”; per farlo fu necessario riorganizzare gli organi di informazione, riducendoli in un primo momento al controllo americano (si passò dalla sospensione di tutte le attività editoriali dei media tedeschi nei territori liberati alla fondazione di nuovi organi di stampa, come «Die Zeit» e «Der Spiegel», sotto l’occhio vigile degli Alleati), e fu opportuno produrre, per incidere in profondità le coscienze, alcuni film-inchiesta come Nazi Concentration Camps (di produzione americana) e German Concentration Camps Factual Survey (di produzione britannica) a cui collaborò il maestro Alfred Hitchcock.

I processi e l’utilizzo dei media generarono la coscienza di una sovrapposizione tra stato nazista e popolo tedesco, che alimentò tuttavia una percezione persecutoria da parte del pubblico interno alla Germania (peraltro isolando l’apparato nazista come organizzazione criminale e assolvendo allo stesso tempo l’esercito tedesco, macchiatosi invece di numerose atrocità).

A ogni modo nei mesi immediatamente successivi alla fine della guerra furono avanzate diverse ipotesi su come condurre la denazificazione, vagliando l’idea dell’eliminazione fisica di decine di migliaia di nazisti, fino a teorizzare la completa demolizione del sistema industriale tedesco. Si trattava di progetti impraticabili, specie nell’imminenza della Guerra Fredda, quando emerse, specie a ovest, l’urgenza di ripristinare l’economia in chiave antisovietica (non così avvenne nella zona sottoposta al controllo dell’Urss, dove il governo di Mosca ordinò lo smantellamento di almeno metà degli impianti e delle infrastrutture presenti nel territorio della Ddr); urgenza che non solo ritardò, fino alla sospensione, il giudizio sui criminali nazisti (in specie i cosiddetti “criminali da scrivania”), ma operò a favore del loro reintegro nella Brd (i 3,6 milioni di atti registrati si ridussero a 230.000 inchieste che nella maggior parte dei casi finirono cancellate, anche in virtù del fatto che “il progressivo allargamento della denazificazione a milioni di semplici cittadini aveva acceso sentimenti di sfiducia, facendo circolare in maniera veemente […] l’espressione ‘giustizia dei vincitori’”).

Su questo sostrato Tommaso Speccher indaga il tortuoso processo di costruzione del concetto di responsabilità e di colpa nel discorso pubblico, sicuramente avviato a partire dal 1946 da Karl Jaspers con la pubblicazione de La questione della colpa: lì il filosofo individuava per i tedeschi che vissero sotto il Reich la categoria di “colpa metafisica”, inaugurando però un’interpretazione dei crimini adagiata in una dimensione metastorica e astratta, e offrendo paradossalmente il destro a una narrazione attorno allo sterminio degli ebrei ascrivibile a categorie interpretative relativizzanti, come la passività o l’inconsapevolezza; al contrario, “a monte dei crimini nazisti si nascondevano ‘attitudini’, ‘valori’, ‘azioni’ condivisi da milioni di persone”.

Su questo sostrato Tommaso Speccher indaga il tortuoso processo di costruzione del concetto di responsabilità e di colpa nel discorso pubblico, sicuramente avviato a partire dal 1946 da Karl Jaspers con la pubblicazione de La questione della colpa: lì il filosofo individuava per i tedeschi che vissero sotto il Reich la categoria di “colpa metafisica”, inaugurando però un’interpretazione dei crimini adagiata in una dimensione metastorica e astratta, e offrendo paradossalmente il destro a una narrazione attorno allo sterminio degli ebrei ascrivibile a categorie interpretative relativizzanti, come la passività o l’inconsapevolezza; al contrario, “a monte dei crimini nazisti si nascondevano ‘attitudini’, ‘valori’, ‘azioni’ condivisi da milioni di persone”.

Gli anni del dibattito attorno all’opera di Jaspers furono però anche quelli della cosiddetta “giustizia di transizione”, ovvero tutto quel complesso di processi non più condotti da tribunali Alleati ma restituiti alla giurisdizione tedesca; se da una parte è vero che questi organi operarono una serie di prescrizioni e amnistie che permisero ai vecchi quadri di essere reintegrati nella vita civile e politica del paese, dall’altra l’aver offerto alla giustizia interna una possibilità di riscatto contribuì, secondo Edith Raim, alla “costituzione di una consapevolezza e affermazione giuridica, nella complessa strada verso il fare i conti con il passato”. Prospettiva che purtroppo fu invece compromessa a est.

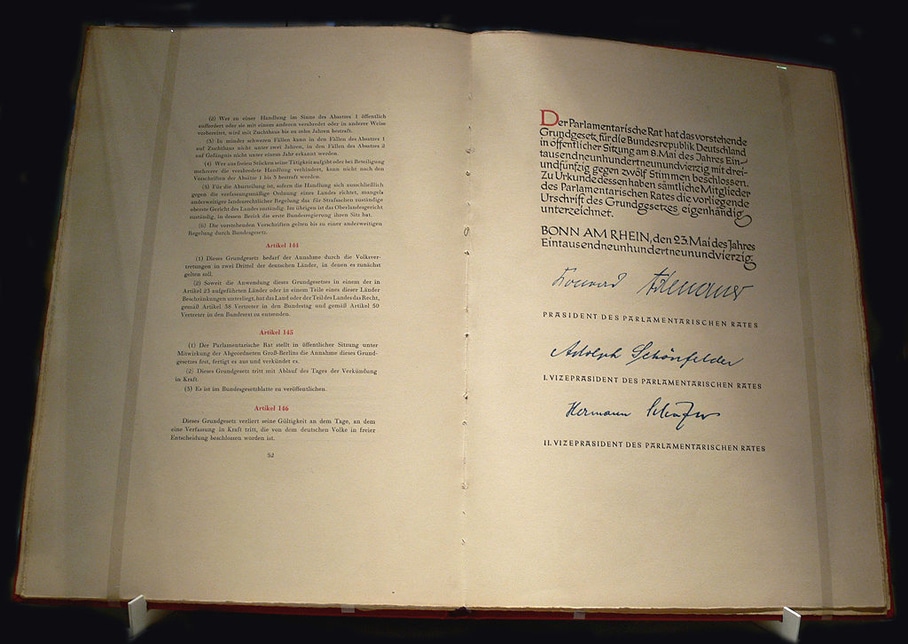

Frattanto, a partire dagli anni Cinquanta, si assiste a ovest a un cambio di temperatura politica; sono gli anni di Adenauer, anni con lati luminosi e altri oscuri: c’è il miracolo economico da una parte ma anche vaste ondate di “restaurazione”, con due grandi amnistie e un nuovo articolo della Costituzione, il numero 131, che prevede il reinserimento degli ufficiali pubblici nazisti licenziati all’indomani dell’8 maggio 1945; si tratta di almeno 300.000 persone, già in precedenza assistite dalle chiese evangelica e cattolica, e reinserite nella neonata democrazia tedesca (con percentuali che vanno dal 50% all’80% delle cariche pubbliche).

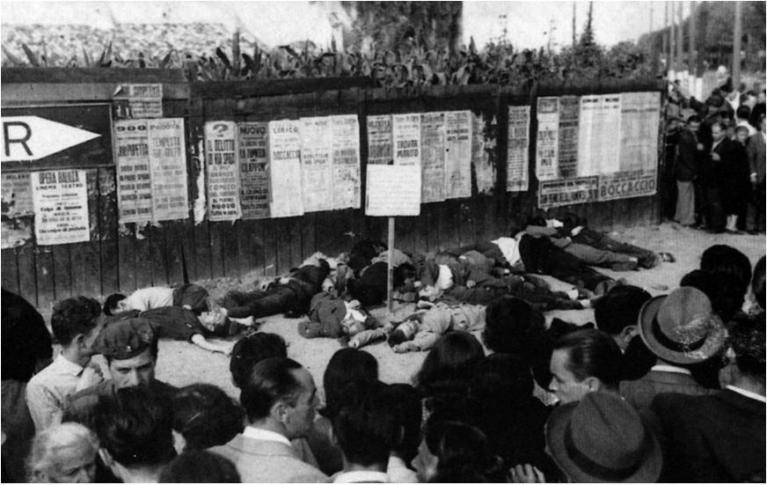

Alcuni sono nomi scottanti: quello ad esempio di Reinhard Gehlen, uomo del Reich che ebbe un ruolo centrale nell’organizzazione dell’operazione Barbarossa, quindi di un momento aurorale della Shoah, e quello del giurista Hans Globke, tra i più importanti compilatori delle leggi antisemite e, più tardi, per ben dieci anni, stretto collaboratore di Konrad Adenauer; ma tra i reintegrati troviamo anche un nome tristemente famoso per i milanesi: Theodor Saevecke, capo dell’ufficio centrale per la sicurezza del Reich nel capoluogo lombardo tra il 1943 e il 1945, responsabile della fucilazione di 15 partigiani a piazzale Loreto, e, negli anni Sessanta, al vertice di una cospirazione governativa finalizzata all’arresto di alcuni giornalisti dello “Spiegel”, accusati di aver diramato informazioni riservate che avrebbero messo in pericolo la carriera di vecchi nazisti.

Alcuni sono nomi scottanti: quello ad esempio di Reinhard Gehlen, uomo del Reich che ebbe un ruolo centrale nell’organizzazione dell’operazione Barbarossa, quindi di un momento aurorale della Shoah, e quello del giurista Hans Globke, tra i più importanti compilatori delle leggi antisemite e, più tardi, per ben dieci anni, stretto collaboratore di Konrad Adenauer; ma tra i reintegrati troviamo anche un nome tristemente famoso per i milanesi: Theodor Saevecke, capo dell’ufficio centrale per la sicurezza del Reich nel capoluogo lombardo tra il 1943 e il 1945, responsabile della fucilazione di 15 partigiani a piazzale Loreto, e, negli anni Sessanta, al vertice di una cospirazione governativa finalizzata all’arresto di alcuni giornalisti dello “Spiegel”, accusati di aver diramato informazioni riservate che avrebbero messo in pericolo la carriera di vecchi nazisti.

Non solo, lo stesso processo di restituzione e risarcimento da parte della Bundesrepublik dei crimini commessi dal Reich si trasformò in molti casi in una orribile commedia: le pratiche da sbrigare per la richiesta di risarcimento da parte delle vittime della Shoah erano burocraticamente complesse, da esse erano esclusi gli ex iscritti al partito comunista nonché gli omosessuali, i sinti e i rom, e per finire, come in un grottesco racconto kafkiano, spesso gli uffici che dovevano raccoglierne le carte erano condotti dagli stessi uomini che gestirono l’espropriazione dei beni ebraici durante il nazismo.

Una vicenda emblematica tra le richieste di risarcimento è quella di Martin Friedländer, sopravvissuto del campo di sterminio di Auschwitz, a cui nel 1956 venne richiesto da parte dell’ufficio di restituzione di Berlino di “presentare un attestato medico con la comprovata e dettagliata sofferenza generata dalla permanenza nel campo di concentramento di Auschwitz”.

E se la Germania dell’est riconobbe alcune pensioni o certi benefici speciali alle vittime, purché si fossero adeguate al sistema socialista, occorre attendere la riunificazione del 1989 per veder riaperte tutte quelle procedure di risarcimento che erano finite nel dimenticatoio.

In ogni caso, solo verso la fine degli anni Cinquanta l’opinione pubblica tedesca si rese per la prima volta conto della portata delle atrocità naziste commesse in Europa orientale: 5.502 persone uccise tra giugno e settembre 1941, non solo uomini ma anche donne e bambini, liquidati da ufficiali senza scrupoli che si godevano passeggiate sulla spiaggia prima delle fucilazioni, o più tardi si fotografavano a vicenda accanto alle fosse comuni e andavano a ubriacarsi pagando il conto coi soldi sottratti alle vittime. E la scoperta di tutto ciò avvenne grazie ai processi istruiti da Fritz Bauer (fondamentale quello penale di Ulm, tra i più grandi della neonata Brd), che una volta tornato dall’esilio durò peraltro non poca fatica a rientrare nella magistratura tedesca a causa dei continui dinieghi provenienti da parte americana, a causa della sua omosessualità.

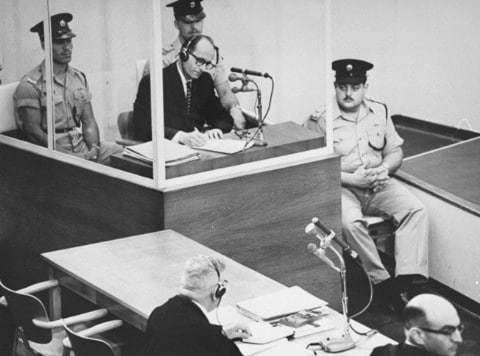

Come nota Speccher, il processo di Ulm permise di portare a galla la “dimensione vasta e strutturale dei crimini” nazisti, ma segnalò pure i limiti della giustizia penale tradizionale (gli autori dei reati, infatti, finivano per essere condannati solo per una complicità indiretta). Tuttavia, a partire dal 1958, grazie all’impulso dato da questo procedimento e dalla condanna di Eichmann a Gerusalemme, venne istituita un’agenzia investigativa per i crimini nazisti: furono aperte quasi 8.000 inchieste e fu istruito – sempre per opera di Bauer – un nuovo processo Auschwitz (il più grande della storia della Repubblica federale), a Francoforte tra il 1963 e il 1965, “un punto di non ritorno nella percezione collettiva”, ampliato anche dal successo, che dura fino a oggi, dello spettacolo teatrale di Peter Weiss, L’istruttoria.

Fu un epico e fondamentale procedimento. Ma Bauer avrebbe desiderato andare oltre e indagare i responsabili della cosiddetta “Operazione eutanasia” e poi ancora il legame tra le grandi industrie e il Reich. Tuttavia il successore di Adenauer, Ludwig Erhard, il cui passato politico affondava le radici nel nazismo, trovò il modo di ostacolare i progetti del giurista. La vecchia industria tedesca fu invece colpita nella Ddr dove venne istruito un processo parallelo a quello di Auschwitz, il cosiddetto processo Fischer, che puntò il dito contro l’industria IG Farben, indicata come diretta responsabile della morte di 75.000 persone nel campo di concentramento di Auschwitz.

Se poi la celebre genuflessione di Willy Brandt a Varsavia nel dicembre del 1970, davanti al monumento agli eroi del ghetto, segnò un momento iconico nella storia del “fare i conti col passato”, furono i movimenti studenteschi degli anni Sessanta (in special modo la Raf, Rote Armee Fraktion) a esprimere una rottura generazionale senza precedenti. La Raf, che ricevette un addestramento militare nei campi palestinesi, operò per 28 anni e organizzò il sequestro e l’uccisione di 34 persone.

Furono però anni di violenza controproducente per il meccanismo di presa di coscienza del passato. In maniera lucida Speccher spiega infatti che l’antiamericanismo anticapitalista del decennio rosso avrebbe quindi svolto un ruolo inibitore nel “fare i conti con il nazismo”: mentre gli studenti scandivano lo slogan di equivalenza “Usa-sa-ss”, utilizzando Auschwitz come analogia della guerra in Vietnam, sfumava una vera presa di coscienza della realtà storica e specifica dei crimini nazisti.

Furono però anni di violenza controproducente per il meccanismo di presa di coscienza del passato. In maniera lucida Speccher spiega infatti che l’antiamericanismo anticapitalista del decennio rosso avrebbe quindi svolto un ruolo inibitore nel “fare i conti con il nazismo”: mentre gli studenti scandivano lo slogan di equivalenza “Usa-sa-ss”, utilizzando Auschwitz come analogia della guerra in Vietnam, sfumava una vera presa di coscienza della realtà storica e specifica dei crimini nazisti.

Più tardi – siamo ormai al decennio antecedente la caduta del Muro – fenomeni mediatici in grado di entrare “indelebilmente nella quotidianità delle famiglie tedesche”, come la serie televisiva Holocaust (di produzione statunitense, in onda in Germania nel 1979) si sovrapposero alla politica di Helmut Kohl e a quella che Tommaso Speccher definisce “l’evaporazione del passato”, la cui essenza è perfettamente riassunta dal memoriale a tutte le vittime delle guerre presso la Neue Wache a Berlino: una sorta di acritico, deconcretizzante e relativizzante calderone dove buttare assieme vittime ebraiche, vittime civili, ufficiali delle SS e soldati tedeschi. Un monumento che sottende un’idea perversa della memoria e che per fortuna ha trovato una forma di redenzione nel grande memoriale dell’architetto statunitense Peter Eisenman, dedicato alle vittime della Shoah e inaugurato nel 2005.

Nonostante anch’esso celi un problema legato alla memoria (è infatti un monumento dedicato all’entità ebraica, quindi a un elemento esterno rispetto alla collettività nazionale; in altre parole non è un monumento per i propri martiri ma per le proprie vittime, “opera straniante di capovolgimento del paradigma mnestico”), è però vero che col passaggio al nuovo millennio, segnato dal governo Schröder, l’imperativo del “fare i conti con il passato” diventa una sorta di dogma istituzionalizzato per legge.

Resta da capire – si chiede Speccher – se da una parte tutto il sistema memoriale oggi incentrato in Germania sulla Shoah possa utilizzare la Shoah stessa come paradigma per analizzare e comparare altri fenomeni di sterminio, e se dall’altra la nazione tedesca abbia davvero fatto i conti con un’analisi delle proprie pulsioni collettive contro la popolazione ebraica.

O se piuttosto non si abbia ancora il coraggio di guardarsi con sincerità allo specchio e ammettere, come ha suggerito lo storico Daniel Jonah Goldhagen, nel suo libro “I volonterosi carnefici di Hitler”, che i crimini compiuti in nome del nazismo fossero stati il risultato della grande ubriacatura collettiva di un intero popolo, per nulla terrorizzato o dominato dal dittatore cattivo ma invece protagonista diretto e “volonteroso” nella dimensione più radicale di quei crimini.

O se piuttosto non si abbia ancora il coraggio di guardarsi con sincerità allo specchio e ammettere, come ha suggerito lo storico Daniel Jonah Goldhagen, nel suo libro “I volonterosi carnefici di Hitler”, che i crimini compiuti in nome del nazismo fossero stati il risultato della grande ubriacatura collettiva di un intero popolo, per nulla terrorizzato o dominato dal dittatore cattivo ma invece protagonista diretto e “volonteroso” nella dimensione più radicale di quei crimini.

Pubblicato mercoledì 28 Dicembre 2022

Stampato il 02/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/levaporazione-del-passato-la-nazione-tedesca-alla-radiografia-dei-suoi-crimini/