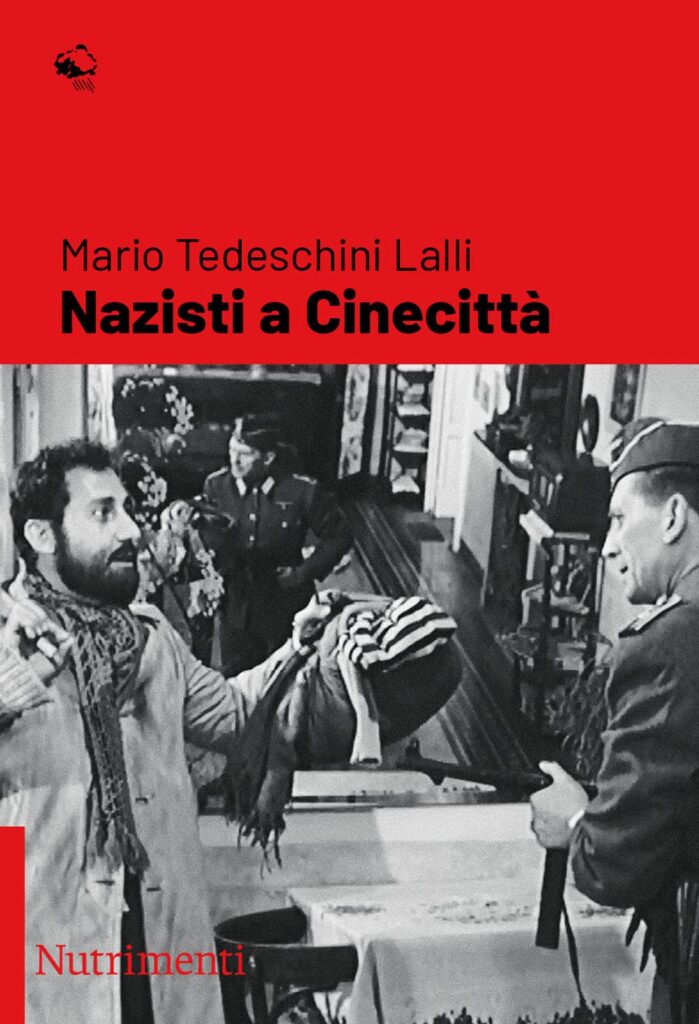

È un saggio ma in bocca lascia il sapore di uno di quei romanzi a racconti o – forse meglio – di quei film a episodi in cui, peraltro, il cinema italiano si è in qualche modo specializzato tra gli anni Cinquanta e i Settanta. Stiamo parlando dell’interessantissimo volume di Mario Tedeschini Lalli, Nazisti a Cinecittà (Nutrimenti edizioni, pp. 315, €17). Il riferimento al cinema è quindi d’obbligo per dare conto di un volume che ripercorre la grottesca storia di alcuni gerarchi nazisti che, presenti nella penisola fin dai tempi dell’occupazione tedesca dell’Italia nell’autunno 1943, parteciparono alla strage del 24 marzo 1944 alle Fosse Ardeatine e più tardi, una volta prosciolti o – ancor più bizzarramente – spariti nel nulla, sono riusciti a intrufolarsi nel mondo del grande schermo italiano; e lì non solo hanno lavorato a fianco dei nomi che hanno fatto grande il nostro cinema neorealista (da Sophia Loren, ad Alberto Sordi, da Luchino Visconti a Dino Risi), ma in un deforme gioco del destino hanno recitato la parte di loro stessi (o quasi), cioè di ufficiali nazisti alle prese con la persecuzione di ebrei e partigiani.

È un saggio ma in bocca lascia il sapore di uno di quei romanzi a racconti o – forse meglio – di quei film a episodi in cui, peraltro, il cinema italiano si è in qualche modo specializzato tra gli anni Cinquanta e i Settanta. Stiamo parlando dell’interessantissimo volume di Mario Tedeschini Lalli, Nazisti a Cinecittà (Nutrimenti edizioni, pp. 315, €17). Il riferimento al cinema è quindi d’obbligo per dare conto di un volume che ripercorre la grottesca storia di alcuni gerarchi nazisti che, presenti nella penisola fin dai tempi dell’occupazione tedesca dell’Italia nell’autunno 1943, parteciparono alla strage del 24 marzo 1944 alle Fosse Ardeatine e più tardi, una volta prosciolti o – ancor più bizzarramente – spariti nel nulla, sono riusciti a intrufolarsi nel mondo del grande schermo italiano; e lì non solo hanno lavorato a fianco dei nomi che hanno fatto grande il nostro cinema neorealista (da Sophia Loren, ad Alberto Sordi, da Luchino Visconti a Dino Risi), ma in un deforme gioco del destino hanno recitato la parte di loro stessi (o quasi), cioè di ufficiali nazisti alle prese con la persecuzione di ebrei e partigiani.

Mario Tedeschini Lalli, come è nata questa ricerca? Qual è il primo film o il primo ex ufficiale SS legato al cinema italiano in cui si è imbattuto?

È stato in un certo senso per caso. Come racconto nel libro, mi occupavo da anni della propaganda di guerra americana in Italia e qualcuno in un gruppo Facebook dedicato all’occupazione tedesca di Roma citò il maggiore Borante Domizlaff come responsabile dell’ufficio propaganda del comando di Herbert Kappler. Feci una ricerca su un motore di ricerca con il nome di Domizlaff e uscirono moltissime pagine di risultati, quasi tutte però non parlavano della sua attività tra il 1943 e il 1945, ma della sua partecipazione come attore in Una vita difficile, celebre film girato da Dino Risi nel 1961 con Alberto Sordi, nel quale compariva anche nei titoli di testa. Mi chiesi come mai e di lì è nato uno studio durato cinque anni.

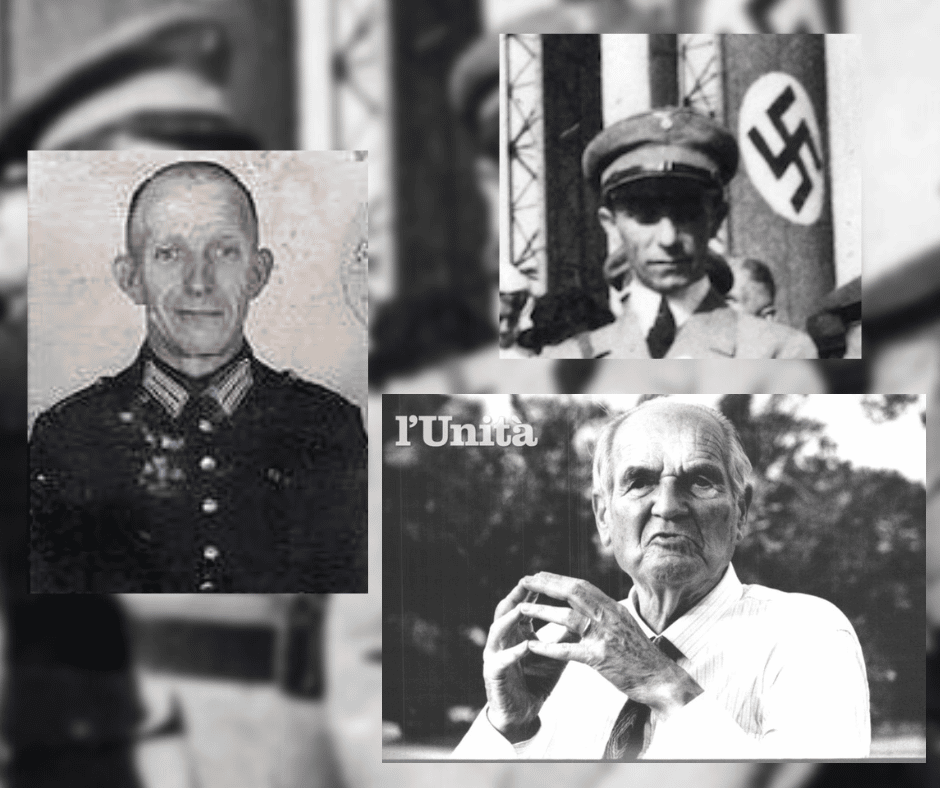

Domizlaff è, per così dire, il protagonista del primo episodio di questo grottesco copione (prima dell’apparizione in Una vita difficile, lei ha scoperto una sua comparsata nella Ciocara di De Sica e in Tutti a casa di Comencini); seguono il barone Otto von Wächter e la spia Karl Hass. Ci può sinteticamente raccontare qualche tratto di questi due personaggi?

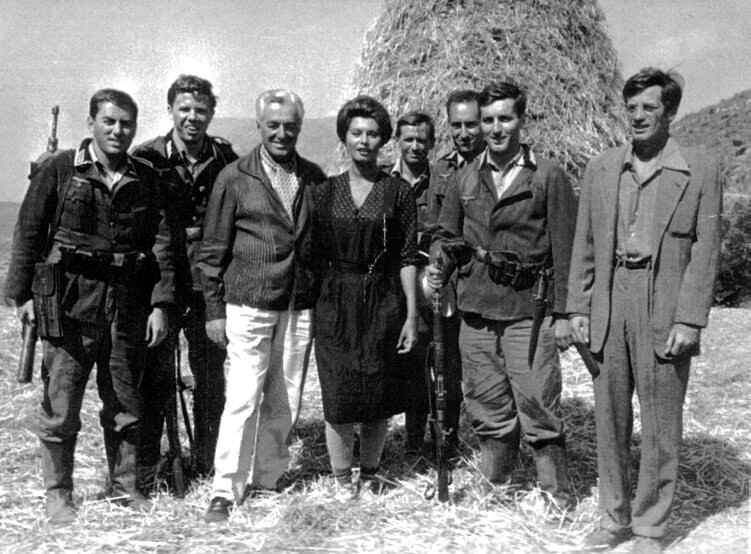

Otto von Wächter era un nazista austriaco della prima ora, durante la guerra fu governatore della Galizia occupata e poi capo della Amministrazione militare tedesca in Italia fino quasi alla fine della guerra. Nel 1949, dopo aver vissuto alcuni anni nascosto sulle Alpi, andò a Roma sotto falso nome, aiutato dai gruppi fascisti più o meno clandestini, forse per emigrare in Argentina; lì trovò da lavorare come comparsa nei film. Morì drammaticamente due mesi e mezzo dopo: pochi giorni prima aveva passato un weekend estivo al lago proprio con Karl Hass. Hass, capo dell’intelligence delle SS a Roma durante l’occupazione e presente alle Fosse Ardeatine, fu “scoperto” dagli italiani solo nella seconda metà degli anni Novanta, quando fu processato e condannato all’ergastolo per l’eccidio con Erich Priebke. In realtà aveva sempre tranquillamente vissuto in Italia, per qualche anno sotto falso nome come agente del servizio di controspionaggio militare americano e dell’Ufficio Affari riservati del ministero dell’Interno; ma almeno dalla fine degli anni cinquanta aveva vissuto col suo nome vero, regolarmente registrato nell’elenco del telefono.

E come è successo che alcuni importanti ex ufficiali nazisti abbiano avuto libero accesso a Cinecittà?

E come è successo che alcuni importanti ex ufficiali nazisti abbiano avuto libero accesso a Cinecittà?

Beh, la risposta più banale è “perché no?” Per i paradossi politici e giudiziari ben noti, Domizlaff era un libero cittadino, processato nel 1948, era stato assolto come tutti i coimputati di Herbert Kappler, e aveva cercato di rifarsi una vita con una famiglia italiana. Hass – come si scoprì a metà degli anni Novanta – era sfuggito al processo Kappler essendo stato arruolato dal controspionaggio militare americano e dall’ufficio Affari riservati del ministero dell’Interno in funzione anticomunista, ma dalla fine degli anni Cinquanta viveva apertamente in Italia, con il suo nome nell’elenco del telefono.C’è poi da considerare che il Cinema è una industria particolare, con gruppi produttivi che si costruiscono e si disfano nel giro di pochi mesi, entrare nel giro delle comparse o dei piccoli ruoli non richiede grandi concorsi. I “nostri” lavoravano per lo più come traduttori e “consulenti militari” e forse si sono trovati nel posto giusto al momento giusto, approfittando di quella che chiamo “la sindrome del nazista della porta accanto”.

Qual è il genere di film di cui stiamo parlando?

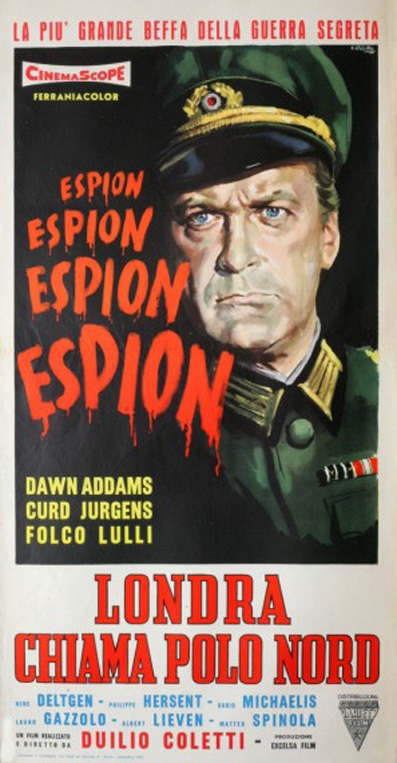

Ce ne sono di segno politico più centrista-conservatore, come quelli di Duilio Coletti, ma anche film scritti e diretti da intellettuali impegnati a sinistra, addirittura film di ex-partigiani. Rodolfo Sonego, per esempio, che scrisse Una vita difficile in forma largamente autobiografica, era stato comandante di una brigata garibaldina e poi commissario della divisione Belluno. O come Aldo Scavarda, regista di La linea del fiume, dove compare Karl Hass. Scavarda era stato un partigiano delle Sap, fu anche arrestato e torturato dal famigerato “Ufficio politico investigativo” della Guarda nazionale repubblicana a Torino.

Ce ne sono di segno politico più centrista-conservatore, come quelli di Duilio Coletti, ma anche film scritti e diretti da intellettuali impegnati a sinistra, addirittura film di ex-partigiani. Rodolfo Sonego, per esempio, che scrisse Una vita difficile in forma largamente autobiografica, era stato comandante di una brigata garibaldina e poi commissario della divisione Belluno. O come Aldo Scavarda, regista di La linea del fiume, dove compare Karl Hass. Scavarda era stato un partigiano delle Sap, fu anche arrestato e torturato dal famigerato “Ufficio politico investigativo” della Guarda nazionale repubblicana a Torino.

È possibile che nessuno, tra produttori, registi, sceneggiatori e attori, sapesse di star collaborando con gente che aveva sparato e ucciso alle Fosse Ardeatine?

Non lo sappiamo, ma probabilmente no. Sappiamo solo che Carlo Lizzani nel 1997, al momento del processo a Karl Hass, si rese conto che il tedesco era la stessa persona che la produzione De Laurentiis gli aveva proposto come consulente militare per Il processo di Verona, il suo film del 1963 sul processo a Galeazzo Ciano e ai gerarchi fascisti che avevano votato il famoso ordine del giorno che mise Mussolini in minoranza il 25 luglio 1943. Naturalmente, disse Lizzani, non avevamo idea di chi fosse. A pensarci oggi sembra impossibile, ma in quel contesto potrebbe esserlo stato; in fondo questi nomi si erano persi nella memoria, anche quello strano di Borante Domizlaff, che firmò molti dei famosi biglietti che avvertivano le famiglie della morte delle vittime delle Ardeatine, compreso quello alla famiglia del colonnello Giuseppe di Montezemolo, il comandante del Fronte militare clandestino: è stata identificata oggi, perché ne parla lo stesso Domizlaff nelle sue memorie inedite. Ma c’è un altro esempio più clamoroso, secondo me: al di fuori della stretta cerchia degli specialisti, chi conosceva (o conosce) il nome del capitano Carl-Theodor Schütz? Eppure era il capo della Gestapo a Roma durante l’occupazione, l’ufficiale cui Kappler affidò il compito di organizzare e dirigere l’eccidio. Scampò al processo ed ebbe una vita piuttosto regolare in Germania, lavorando per alcuni anni nei servizi segreti tedeschi e in Italia non se ne è mai molto parlato. Sia però ben chiaro che tutto questo nulla toglie al valore artistico, ma anche politico che alcuni di questi film hanno avuto per la costruzione, in un certo senso, della coscienza civile del Paese. Parliamo di piccole parti e modeste funzioni produttive e, in fondo, si tratta di storie che riguardano l’Italia in generale, non il Cinema in quanto tale.

La sua ricerca è figlia dei nostri tempi; voglio dire che ha sfruttato al massimo le potenzialità dei social media e della comunità che, online, parla e si occupa di queste cose.

La sua ricerca è figlia dei nostri tempi; voglio dire che ha sfruttato al massimo le potenzialità dei social media e della comunità che, online, parla e si occupa di queste cose.

Immagino di sì, d’altra parte ormai da molti anni non c’è più alcuna distinzione possibile tra dimensione digitale e presunta dimensione “reale” della nostra vita. Le reti digitali sono la struttura stessa delle nostre relazioni, c’è un continuum tra analogico e digitale che occorre conoscere e navigare, cosa che ho cercato di fare in questi cinque anni di ricerca, a partire dall’ozioso inserimento del nome di “Borante Domizlaff” in un motore di ricerca, che mi ha fatto “scoprire” la sua partecipazione al film Una vita difficile. Ma oltre a questo c’è la documentazione archivistica consultata online (carte desecretate dalla Cia, archivio Host von Wächter…), la possibilità di ricerche bibliografiche incrociate, ma anche l’uso di media sociali per individuare fonti e protagonisti (ai figli di Domizlaff sono arrivato tramite un nipote trovato su Facebook…). Poi, certo, sono andato in Germania, in diverse parti d’Italia per incontrare persone, osservare luoghi, consultare libri, archivi e cineteche, ma sarebbe difficile isolare e distinguere gli strumenti e le modalità utilizzate, la mia vita e il mio lavoro come quelli di tutti sono tanto digitali quanto analogici.

Ha quindi avuto la necessità e l’opportunità di parlare con i figli o i nipoti di quei nazisti o di chi li ha affiancati nella loro esistenza nel dopoguerra. Che impressione generale ne ha ricavato?

Nel libro parlo volutamente poco delle famiglie che ho incontrato, se non per le informazioni che hanno generosamente condiviso con me circa i protagonisti del libro. Ritengo che la loro vita privata debba essere protetta il più possibile, proprio perché sono stati così aperti e fiduciosi nei miei confronti. Si tratta comunque di persone che non possono in alcun modo essere considerate “nostalgiche”, direi tutti solidamente cittadini dell’Europa democratica.

Che lei sappia, c’è qualcosa di paragonabile a quanto accaduto nel cinema italiano anche all’estero?

Che lei sappia, c’è qualcosa di paragonabile a quanto accaduto nel cinema italiano anche all’estero?

Nel cinema non saprei, ma è certo e noto che una larga parte dei quadri militari tedeschi e del partito nazista sono stati “riciclati” nella Germania del dopoguerra, mentre molti sono stati arruolati dai servizi segreti – tanto dell’Ovest quanto dell’Est – al servizio della Guerra fredda.

Probabilmente anche la sua, come ogni altra ricerca, apre nuovi orizzonti di indagine. Quali?

Non sono uno storico del Cinema, ma suppongo che qualche studio sulle produzioni internazionali – specie “minori” – degli anni cosiddetti d’oro del cinema italiano potrebbe dare risultati interessanti. Sempre stando ai temi della mia ricerca, mi sarebbe piaciuto capire e sapere qualcosa di più delle attività produttive, non solo registiche, di Duilio Coletti, nel cui film Londra chiama Polo Nord compare per la prima volta come attore Karl Hass. In campo extra-cinematografico, credo che sarebbe utile approfondire alcuni spunti circa le frequentazioni di Otto von Wächter a Roma nel 1949 e gli obiettivi politico-militari che potevano ispirarli.

Giacomo Verri, scrittore

Pubblicato venerdì 24 Giugno 2022

Stampato il 18/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/quando-la-ratline-passo-per-il-cinema-italiano/