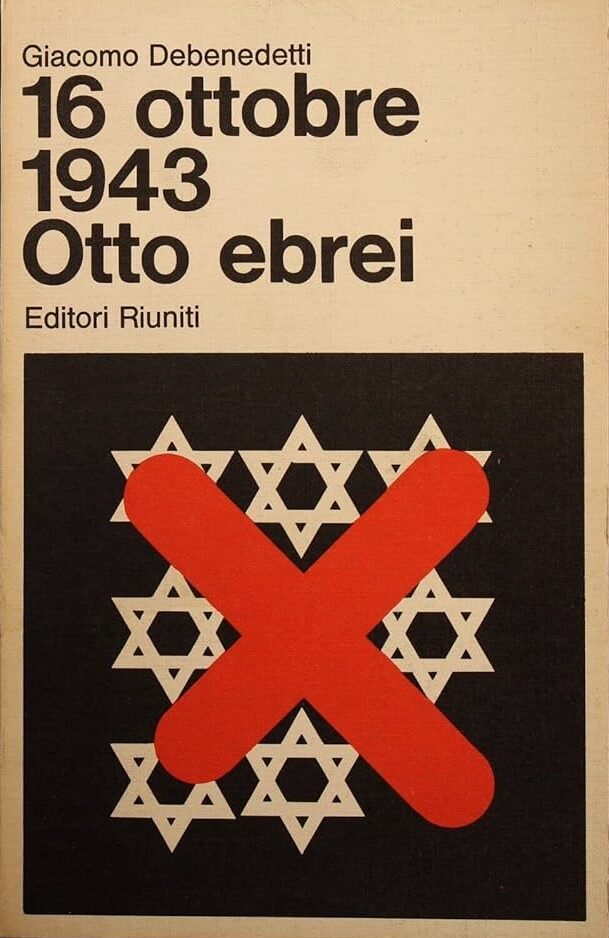

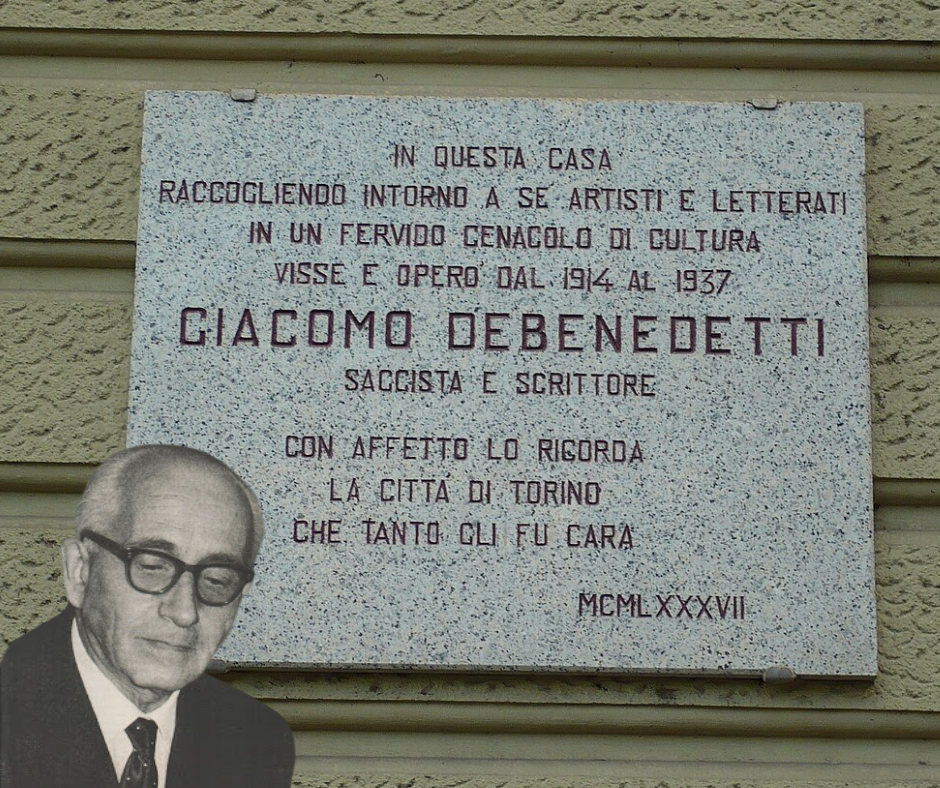

In pochi conoscono uno scritto di Giacomo Debenedetti intitolato Otto ebrei, apparso per la prima volta a puntate nell’autunno del 1944 sul quotidiano «Il Tempo» e poi più volte ripubblicato, anche in appendice a 16 ottobre 1943 (esso sì, molto noto), memorabile e struggente racconto della retata compiuta dalle truppe naziste nel ghetto di Roma in quella funesta data. Debenedetti, uno fra i più acuti e originali critici letterari del secolo scorso, era ebreo; e il suo “saggio narrativo” andrebbe riletto e meditato nella fase di fanatismo dilagante che stiamo attraversando.

In pochi conoscono uno scritto di Giacomo Debenedetti intitolato Otto ebrei, apparso per la prima volta a puntate nell’autunno del 1944 sul quotidiano «Il Tempo» e poi più volte ripubblicato, anche in appendice a 16 ottobre 1943 (esso sì, molto noto), memorabile e struggente racconto della retata compiuta dalle truppe naziste nel ghetto di Roma in quella funesta data. Debenedetti, uno fra i più acuti e originali critici letterari del secolo scorso, era ebreo; e il suo “saggio narrativo” andrebbe riletto e meditato nella fase di fanatismo dilagante che stiamo attraversando.

Lo scritto prende le mosse dalla deposizione resa dal commissario di Pubblica Sicurezza Raffaele Alianello durante il processo a Pietro Caruso, questore di Roma nei mesi dell’occupazione nazista della capitale: più esattamente dal passaggio in cui il testimone, per assolversi almeno in parte dalle sue responsabilità, rivendicava come benemerenza l’aver cassato i nomi di otto ebrei dalla prima lista di sessanta ostaggi destinati alle Fosse Ardeatine. In realtà Alianello aveva rimediato a un errore; le SS avevano chiesto un elenco di cinquanta prigionieri, e in quello approntato dalla Questura ve n’erano dieci in più: «tutti egualmente innocenti», chiosa amaramente Debenedetti. E prosegue: «Ma all’Alianello gli ebrei dovevano apparire come degli innocenti più innocenti, delle ingiuste vittime più ingiustamente vittime»: col senno di poi, ovviamente. Dal momento che la «protezione degli ebrei» rappresentava, dopo la liberazione di Roma, «il più incontrovertibile connotato dell’antifascismo», il poliziotto tentava, con cinica ipocrisia, di collocarsi fra i “buoni” che non avevano collaborato con i nazifascisti.

Alianello era uno fra i tanti che, fiutato il vento, s’ingegnavano a entrare in sintonia con lo spirito del tempo. L’orrore dei campi di sterminio non era ancora stato svelato nelle sue mostruose proporzioni, ma già Debenedetti avvertiva i segni di una «persecuzione dell’amore» verso gli ebrei, gli avvisi di una «“campagna” di riparazione» che avrebbe dovuto compensare, e magari far dimenticare, la precedente «“campagna” di distruzione». Gli ebrei erano lusingati dalla simpatia, dalle inattese, sorprendenti premure da cui si vedevano circondati, e cercavano di approfittarne: atteggiamento comprensibile, persino naturale in chi per secoli ha subito discriminazioni e vessazioni di ogni sorta. E il senso di sollievo, che talvolta debordava nell’euforia, impediva loro di scorgere i pericolosi equivoci e la drammatica contraddizione che si nascondevano dietro gli apparenti benefici del paradigma risarcitorio.

Alianello era uno fra i tanti che, fiutato il vento, s’ingegnavano a entrare in sintonia con lo spirito del tempo. L’orrore dei campi di sterminio non era ancora stato svelato nelle sue mostruose proporzioni, ma già Debenedetti avvertiva i segni di una «persecuzione dell’amore» verso gli ebrei, gli avvisi di una «“campagna” di riparazione» che avrebbe dovuto compensare, e magari far dimenticare, la precedente «“campagna” di distruzione». Gli ebrei erano lusingati dalla simpatia, dalle inattese, sorprendenti premure da cui si vedevano circondati, e cercavano di approfittarne: atteggiamento comprensibile, persino naturale in chi per secoli ha subito discriminazioni e vessazioni di ogni sorta. E il senso di sollievo, che talvolta debordava nell’euforia, impediva loro di scorgere i pericolosi equivoci e la drammatica contraddizione che si nascondevano dietro gli apparenti benefici del paradigma risarcitorio.

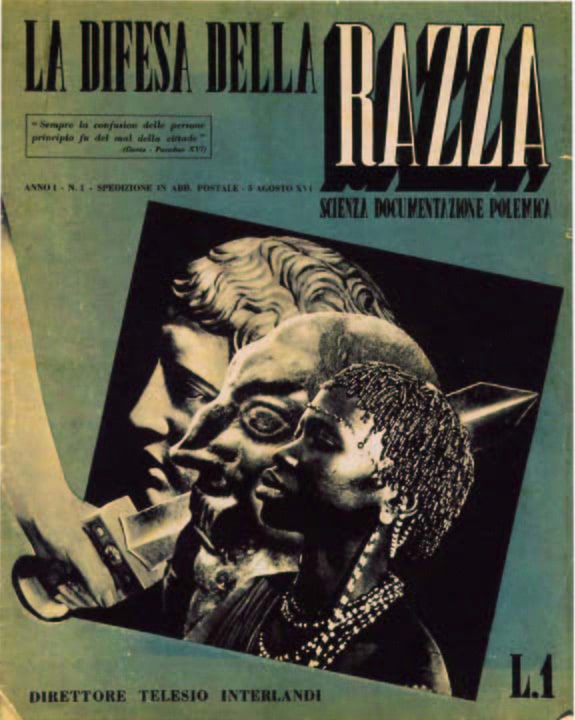

Intanto, osserva Debenedetti, è ingenuo ritenere che l’odio e i pregiudizi nutriti per secoli contro gli ebrei svaniscano di colpo, miracolosamente: non basta una nuova «sensibilità politica» imposta dall’alto, adottata quasi in esecuzione di un «ordine di servizio», a cancellare una mentalità radicata. Nulla esclude che in condizioni diverse, una volta che la vergogna della legislazione antiebraica emanata dal fascismo venga rubricata a incidente di percorso prima, e poi rimossa dalla memoria collettiva, il peggio non possa tornare. In secondo luogo, l’improvvisa indulgenza, la compassionevole solidarietà verso gli ebrei prescinde dal riconoscimento della loro dignità di persone. «Perseguitati, proscritti, ammazzati, non già per le loro idee o il loro comportamento, ma come facenti parte di un’entità collettiva, come “razza”, anche i loro benefattori, quando è l’ora di salvarli, non li allineano fra gli altri uomini, a parità di cimenti e di fortune; anzi, li salvano in blocco, rappresentanti quasi anonimi, e non meglio qualificati, di una “razza”: particelle segnacaso».

L’insidia si annida appunto lì, nel concetto di razza: un concetto che le vittime sembrano paradossalmente accettare, e dunque condividere con gli aguzzini. Dopo le atroci sofferenze e i lutti patiti, annota Debenedetti, gli ebrei si sentono confortati e gratificati dai privilegi loro accordati, e non avvertono che questo trattamento di favore riproduce la distinzione della «“razza” ebraica dalla razza umana». I sopravvissuti, «che non capirono e che non capiscono il perché della persecuzione», dovrebbero allarmarsi «oggi di un’indulgenza altrettanto regalata. Questo di chiudere tutti e due gli occhi, di creare eccezioni a vantaggio degli ebrei, non è un modo di riparare dei torti. Riparazione sarebbe di rimettere gli ebrei in mezzo alla vita degli altri, nel circolo delle sorti umane», e non già di continuare a differenziarli dal resto dell’umanità, «sia pure per motivi benigni. Questa è una antipersecuzione: dunque, fatta della medesima sostanza psicologica e morale che materiava la persecuzione. Se prima negli ebrei si puniva l’ebreo, oggi al vedere la situazione, non già corretta, ma semplicemente capovolta con sì perfetta simmetria di antitesi, può nascere il dubbio che negli ebrei si perdoni l’ebreo». Insomma, l’unica pretesa sensata che gli ebrei dovrebbero avanzare sarebbe quella «di non accampare, né vedersi riconosciute, speciali pretese. Il diritto di non avere speciali diritti. Speciali, cioè razziali». Non stupisce che tali “scandalose” affermazioni abbiano procurato a Debenedetti l’accusa di «ingratitudine».

L’insidia si annida appunto lì, nel concetto di razza: un concetto che le vittime sembrano paradossalmente accettare, e dunque condividere con gli aguzzini. Dopo le atroci sofferenze e i lutti patiti, annota Debenedetti, gli ebrei si sentono confortati e gratificati dai privilegi loro accordati, e non avvertono che questo trattamento di favore riproduce la distinzione della «“razza” ebraica dalla razza umana». I sopravvissuti, «che non capirono e che non capiscono il perché della persecuzione», dovrebbero allarmarsi «oggi di un’indulgenza altrettanto regalata. Questo di chiudere tutti e due gli occhi, di creare eccezioni a vantaggio degli ebrei, non è un modo di riparare dei torti. Riparazione sarebbe di rimettere gli ebrei in mezzo alla vita degli altri, nel circolo delle sorti umane», e non già di continuare a differenziarli dal resto dell’umanità, «sia pure per motivi benigni. Questa è una antipersecuzione: dunque, fatta della medesima sostanza psicologica e morale che materiava la persecuzione. Se prima negli ebrei si puniva l’ebreo, oggi al vedere la situazione, non già corretta, ma semplicemente capovolta con sì perfetta simmetria di antitesi, può nascere il dubbio che negli ebrei si perdoni l’ebreo». Insomma, l’unica pretesa sensata che gli ebrei dovrebbero avanzare sarebbe quella «di non accampare, né vedersi riconosciute, speciali pretese. Il diritto di non avere speciali diritti. Speciali, cioè razziali». Non stupisce che tali “scandalose” affermazioni abbiano procurato a Debenedetti l’accusa di «ingratitudine».

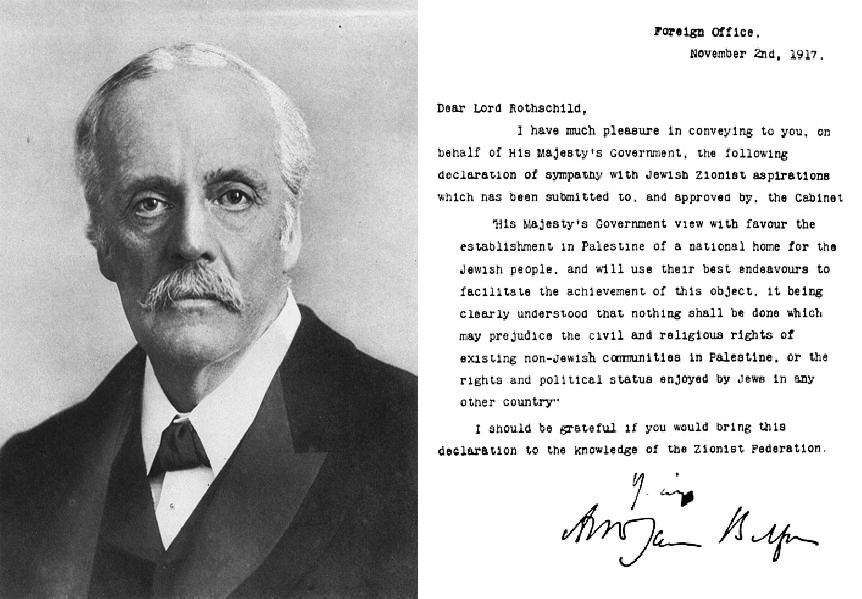

Come s’è detto, Otto ebrei vide la luce prima della nascita dello Stato d’Israele; ma Debenedetti era certo a conoscenza della Dichiarazione Balfour (in cui si ipotizzava, nel 1917, la creazione di un “focolare nazionale ebraico” in Palestina) e con ogni probabilità era informato dei programmi del movimento sionista, che non menziona nel saggio ma a cui pure sembra qua e là alludere. V’è di più; a un certo punto Debenedetti sostiene provocatoriamente addirittura la «libertà di essere antisemiti», e spiega: «Un antisemitismo di uomini liberi, un antisemitismo (se non c’è contraddizione) liberale, contro cui sia dato di opporre validi argomenti e pertinenti confutazioni, apparirebbe perfino tonico, ravvivante, rigeneratore agli ebrei che escono ora dall’anchilosi dell’immobilità e del silenzio. Discutere finalmente all’aperto, misurarsi, farsi le proprie ragioni, uomini tra gli uomini, uomini di fronte agli uomini, non parrebbe nemmeno vero a loro, che fino a ieri erano costretti a nascondersi, a ringhiottirsi reazioni e risposte, a cambiarsi i connotati, diffidati persino di pronunziare il proprio nome, cioè in parole povere di dirsi figli del proprio padre».

Non mi risulta che, nei decenni seguenti, Debenedetti (che morì nel 1967) abbia espresso pubblicamente le proprie opinioni sulla costituzione dello Stato ebraico, sulla Nakba, sui conflitti con i Paesi confinanti: la reticenza denota forse delusione e sconcerto. È da dubitare infatti che abbia approvato un’entità statuale sorta come indennizzo dell’abominio della Shoah e risoluta a difendere la purezza della sua identità etnico-religiosa, perché sapeva che nazionalismo, suprematismo e integralismo sono alla radice delle guerre e hanno in ogni epoca causato terribili sventure. Avrà pure pensato che uno Stato con quelle caratteristiche avrebbe perpetuato la condanna degli ebrei alla segregazione, confermato un destino di isolamento e di esclusione. Per proseguire con le congetture, è anche lecito presumere che avrebbe rifiutato il progetto della “grande Israele” e avrebbe deprecato la politica bellicista ed espansionista dell’attuale governo israeliano, scorgendovi una raccapricciante inversione dei ruoli che ottiene il paradossale effetto di trasformare i perseguitati di un tempo nei persecutori di oggi.

Altra era l’idea di ebraismo cara a Debenedetti: per lui gli ebrei non formavano una nazione, ma rappresentavano una cultura e una civiltà in cui una lunga e dolorosa vicenda storica (la diaspora) aveva inculcato il sentimento della fratellanza universale, il culto della libertà, il cosmopolitismo, la tolleranza. Nella situazione data, il realismo politico consiglia di insistere sulla soluzione dei “due popoli, due Stati” come l’unica in grado di garantire la sicurezza d’Israele e la sacrosanta aspirazione dei palestinesi ad avere una patria; ma si può supporre che Debenedetti avrebbe desiderato una Palestina dove genti diverse fossero riunite in uno stesso Stato, i cui cittadini godessero di uguali diritti, uguali doveri, pari opportunità.

Alla luce di tutto ciò, non sorprende che Otto ebrei e il suo autore siano del tutto ignorati nel dibattito pubblico sull’invasione di Gaza e sulla colonizzazione della Cisgiordania. Quelle pagine delineano una singolare interpretazione dei termini inediti in cui la questione ebraica si ripropose dopo l’età dei fascismi, sollevano interrogativi scomodi e problemi complessi: l’una e gli altri incompatibili con la semplificazione manichea, con la faziosità ideologica, con la boria intellettuale che traspaiono dai discorsi di tanta parte degli opinionisti e del ceto politico, ma utili a quanti sono interessati ad acquisire una cognizione dei fatti non ipotecata dai luoghi comuni e dalla propaganda.

Ferdinando Pappalardo, vicepresidente nazionale Anpi

Pubblicato venerdì 18 Luglio 2025

Stampato il 12/02/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/quando-nel-dopoguerra-gli-ebrei-mettevano-in-guardia-dal-paradigma-risarcitorio-debenedetti-e-le-stragi-di-netanyahu/