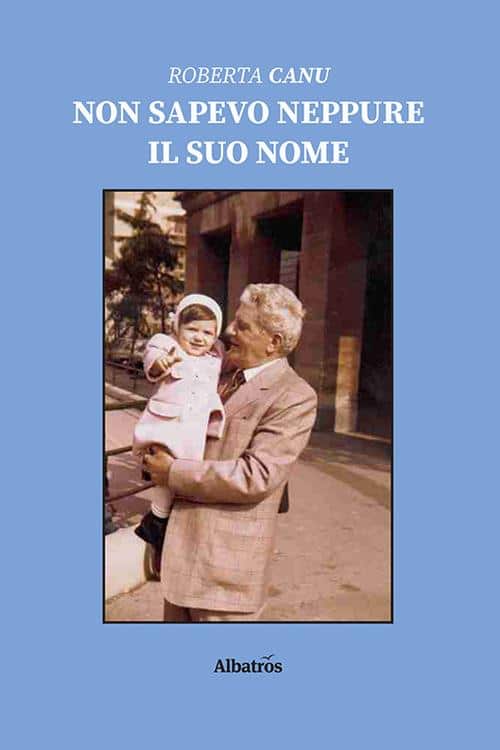

È in apparenza scanzonato, Osvaldo Longhi, il protagonista di Non sapevo neppure il suo nome, libro di Roberta Canu, nonché nonno dell’autrice. Ma lo è come può esserlo un uomo che ha sopportato esperienze estreme, dalle privazioni di cibo e acqua, alla libertà: come una persona che è stata in pericolo di vita per una mira di espansione che non condivideva, lui proveniente da una famiglia comunista.

È in apparenza scanzonato, Osvaldo Longhi, il protagonista di Non sapevo neppure il suo nome, libro di Roberta Canu, nonché nonno dell’autrice. Ma lo è come può esserlo un uomo che ha sopportato esperienze estreme, dalle privazioni di cibo e acqua, alla libertà: come una persona che è stata in pericolo di vita per una mira di espansione che non condivideva, lui proveniente da una famiglia comunista.

È scanzonato, come un uomo costretto a sopportare dalla guerra in Africa, tra caldo, insetti, sudore, fatica, alla deportazione per lavoro coatto in Germania, tra enormi stenti e rischi per sopravvivere. Lo è come chi ha visto gli orrori della guerra, l’assurdità delle ingiuste morti dei suoi commilitoni, così come quelle delle popolazioni aggredite. O come chi, disallestendo il campo in Africa, ha scoperto piedi di cadaveri spuntare dalla terra o, nelle pozzanghere dalle quali attingeva acqua da bere, ha visto marcire altri cadaveri di soldati. Lo è come chi, dal dolore devastante delle esperienze estreme, non può che trovare un’unica consolazione: l’ironia. E di ironia Osvaldo ne ha avuta proprio tanta, perché se è vero che le esperienze formano, è con la mediazione tra ciò che si è sopportato, la propria indole, la sensibilità e l’intelligenza, che si giunge alla formazione di una persona consapevole e libera.

È scanzonato, come un uomo costretto a sopportare dalla guerra in Africa, tra caldo, insetti, sudore, fatica, alla deportazione per lavoro coatto in Germania, tra enormi stenti e rischi per sopravvivere. Lo è come chi ha visto gli orrori della guerra, l’assurdità delle ingiuste morti dei suoi commilitoni, così come quelle delle popolazioni aggredite. O come chi, disallestendo il campo in Africa, ha scoperto piedi di cadaveri spuntare dalla terra o, nelle pozzanghere dalle quali attingeva acqua da bere, ha visto marcire altri cadaveri di soldati. Lo è come chi, dal dolore devastante delle esperienze estreme, non può che trovare un’unica consolazione: l’ironia. E di ironia Osvaldo ne ha avuta proprio tanta, perché se è vero che le esperienze formano, è con la mediazione tra ciò che si è sopportato, la propria indole, la sensibilità e l’intelligenza, che si giunge alla formazione di una persona consapevole e libera.

E proprio così era diventato l’affascinante Osvaldo. Era un ribelle, coraggioso e insofferente alle regole, Osvaldo. Arrivato a imbracciare il fucile contro quel tenente che non voleva accettare la sua proposta di scambiare l’acqua sporca della sua borraccia per farci il caffè, concedendo a lui quella pulita, ovvero quella stessa che Osvaldo, con un altro soldato, sfidando caldo e pericoli, era andato a prendere per tutti, dimenticandosi però di svuotare e poi riempire di nuovo la sua borraccia con l’acqua pulita.

E proprio così era diventato l’affascinante Osvaldo. Era un ribelle, coraggioso e insofferente alle regole, Osvaldo. Arrivato a imbracciare il fucile contro quel tenente che non voleva accettare la sua proposta di scambiare l’acqua sporca della sua borraccia per farci il caffè, concedendo a lui quella pulita, ovvero quella stessa che Osvaldo, con un altro soldato, sfidando caldo e pericoli, era andato a prendere per tutti, dimenticandosi però di svuotare e poi riempire di nuovo la sua borraccia con l’acqua pulita.

Anche molto generoso, come quando si ostinò a salvare quel giovane medico, genovese anch’egli che, stremato dalla fatica, appoggiato a un albero voleva essere lasciato nella foresta a morire. Se Osvaldo avesse eseguito gli ordini, avrebbe dovuto abbandonarlo, ma non poteva consentirlo: gli cedette la sua acqua che, lo sapeva bene, equivaleva a rischiare la vita, se lo caricò in spalla ed entrambi ne uscirono vivi! Era un giusto, al quale nel 1939 Mussolini conferì la Croce al merito di guerra: magra “consolazione” per un pacifico antifascista, che della guerra avrebbe fatto volentieri a meno!

Anche molto generoso, come quando si ostinò a salvare quel giovane medico, genovese anch’egli che, stremato dalla fatica, appoggiato a un albero voleva essere lasciato nella foresta a morire. Se Osvaldo avesse eseguito gli ordini, avrebbe dovuto abbandonarlo, ma non poteva consentirlo: gli cedette la sua acqua che, lo sapeva bene, equivaleva a rischiare la vita, se lo caricò in spalla ed entrambi ne uscirono vivi! Era un giusto, al quale nel 1939 Mussolini conferì la Croce al merito di guerra: magra “consolazione” per un pacifico antifascista, che della guerra avrebbe fatto volentieri a meno!

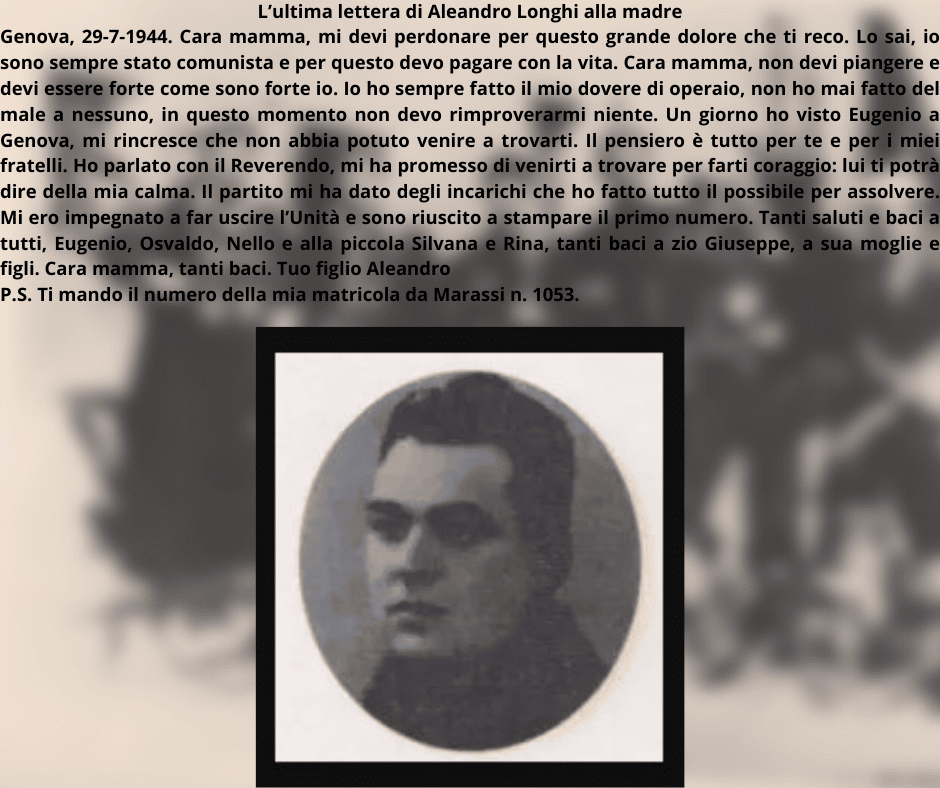

Non tutti però nella famiglia Longhi ebbero la stessa fortuna che ebbe Osvaldo di salvarsi dalla ferocia e dalle persecuzioni della guerra: un fratello partigiano, Aleandro, fu torturato e ucciso dai fascisti. Significative le lettere che scrisse alla madre dal carcere e che Roberta Canu ci consegna nel suo lavoro. Un altro fratello impazzì a causa dei traumi subìti in sette anni di guerra combattuta tra Africa e Albania.

Il volume, la cui prefazione è di Aleandro Longhi, figlio di Osvaldo, già senatore e deputato, per scelta linguistica si riconduce a tratti al dialetto genovese utilizzato dal nonno, rendendo con efficacia il senso del racconto e ci riporta aneddoti, documenti, lettere, encomi. È un libro-testimonianza delle atrocità e dell’inutilità della guerra, barbara crudeltà evitabile, perpetrata ai danni dei più deboli per risolvere gli interessi e le controversie dei potenti, proprio come l’attuale conflitto tra Russia e Ucraina, e le oltre trenta guerre in corso nel mondo.

Le mire espansionistiche ed economiche, le ingiustizie, i soprusi, il male dell’uomo sull’uomo sono i principali demoni da sconfiggere, se vogliamo vivere in un mondo più equo che va costruito ogni giorno nelle azioni di ognuno, le stesse che dovrebbero attuare proprio coloro che hanno la responsabilità del potere. Il passato deve insegnarci a preservare quei valori antifascisti fondamentali della democrazia per i quali, tantissima gente come il fratello di Osvaldo, Aleandro Longhi, Medaglia d’Argento alla Memoria al Valor militare per la Resistenza, ha dato la vita. Con lo spettro di una terza guerra mondiale alle porte, che mai avremmo immaginato profilarsi nell’evoluto nuovo millennio, è necessario più che mai scongiurare la ripetizione dei medesimi errori: ricordare dovrebbe servire da monito, affinché nessun uomo debba più soffrire per cause ingiuste. E la giustizia si fa anche con la memoria, collocando opportunamente coloro che ne sono stati i protagonisti.

***

Del libro abbiamo parlato con l’autrice Roberta Canu, una 42enne che non avverte più di 20 anni «se non fosse per gli acciacchi», specifica, sognatrice convinta ma non perde di vista la realtà. A suo agio nel tempo in cui vive, apprezzando le agevolazioni offerte dalla tecnologia alla vita quotidiana, tiene un piede nel passato, così da trarre beneficio dai pregi e insegnamento dai difetti. Già cantante lirica, ha esordito come scrittrice pubblicando proprio Non sapevo neppure il suo nome, l’intenso memoir dedicato al nonno Osvaldo Longhi, antifascista, prima costretto alla guerra in Africa, poi deportato da Genova in Germania, per lavorare.

Com’è nata l’idea di dedicare un libro a tuo nonno?

Nonno Osvaldo aveva sopportato esperienze estreme, dalle privazioni di cibo e acqua, alla libertà: aveva rischiato la vita per una mira di espansione che non condivideva, provenendo da una famiglia comunista, libera e anarchica. Aveva sopportato la guerra in Africa, tra caldo, insetti, sudore, fatica, fino alla sua stessa deportazione per lavoro coatto in Germania, tra enormi stenti e rischi per sopravvivere. Aveva visto e subìto gli orrori della guerra, l’assurdità delle ingiuste morti dei suoi commilitoni, così come quelle degli aggrediti. Amavo ascoltare i suoi racconti e ho sempre ritenuto doveroso non scordare le brutture del passato, soprattutto quelle della Seconda guerra mondiale, periodo così grigio della nostra storia, su cui è stato detto tanto, ma mai abbastanza. Così, il 27 gennaio 2019, dopo aver commentato assieme alla mia famiglia le immagini della Shoah proposte per il Giorno della Memoria, ho deciso di cominciare a scrivere, dando seguito a un progetto da tempo in embrione. Molti episodi sono quasi un marchio indelebile nella mia memoria e da quelli ho iniziato, rievocando man mano tutti gli altri. Immaginavo quel giovanotto pieno di forza di volontà, che in Africa rinuncia a un po’ della sua acqua per salvare un commilitone, o la paura di un padre, deportato per ricostruire un Paese nemico, costretto a ingegnarsi per non soccombere: rubando zucchero, recuperando carbone lungo la strada ferrata o patate congelate. Un uomo che assiste allo sfogo di un kapò verso una ragazza incinta, di cui non conosceva nemmeno il nome, massacrata con la baionetta sotto i suoi occhi e mai più dimenticata e che ha ispirato proprio il titolo del libro. Attraverso la sua voce, ho vissuto gli ideali di suo fratello Aleandro, torturato e imprigionato dai nazifascisti, che, condannato a morte, si era visto negare persino l’ultimo desiderio: guardare in faccia il plotone d’esecuzione. Ho vissuto la follia di Eugenio, l’altro fratello, rimasto in guerra con la mente, dopo ben 77 mesi di battaglia. Ho vissuto l’onore della loro madre che, pur senza una lira, rifiuta i soldi di colui che ha denunciato il figlio, perché: “il sangue di mio figlio non si vende”.

Com’era il rapporto con tuo nonno?

Era una persona positiva, con una grande forza: non si è mai lasciato abbattere dagli eventi senza combattere. Appariva burbero, un po’ orso, ma bastava poco perché prendesse confidenza, diventando un compagnone. Amava la compagnia dei giovani e disdegnava alquanto chi riteneva sopraffatto dall’età, con pensione e magagne come unici argomenti di conversazione. Amava giocare, scherzare e passare il tempo con noi nipotine, viziandoci un po’. Raccontandolo al figlio preadolescente di mia cugina Ilaria, che non ha potuto conoscere il bisnonno, l’ho definito un supereroe: per me lo era!

Perché nel libo usi il dialetto genovese?

L’efficacia dei racconti di mio nonno era data proprio dal suo modo “popolare” di raccontare. Non aveva studiato, ma non era un ignorante: si dedicava molto alla lettura, con la quale aveva colmato, seppur solo in parte, le lacune di un periodo in cui la scolarizzazione era privilegio di pochi. Il modo di raccontare, tuttavia, era un pochino sgrammaticato e condito dal suo dialetto. Ho prestato il mio tempo e le mie mani per riportare la sua voce, senza alterare alcunché.

Come ti sei procurata il materiale, tra cui alcune lettere che riporti nel lavoro?

In realtà è sempre stato sotto il mio naso, faceva parte dei racconti e nulla è mai stato buttato. Mi è bastato riaprire dei cassetti, passare tutto in rassegna e scegliere cosa utilizzare.

Chi dovrebbe conoscere questa storia?

È utile a tutti non dimenticare, ma è fondamentale parlare ai bambini, insegnando loro cosa significava perdere la libertà, della quale loro stessi beneficiano, senza rendersene conto appieno. La memoria è uno strumento che dovrebbe impedire di compiere gli errori già fatti; è una delle cose più importanti che abbiamo. Se si dimentica, si è già sconfitti. Basterebbe così poco, invece: ascoltare e leggere, magari anche le storie del mio personale supereroe, nonno Osvaldo.

Floriana Mastandrea, giornalista

Pubblicato domenica 19 Giugno 2022

Stampato il 05/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/quel-bon-dellosvaldo-longhi-da-eroe-del-duce-in-africa-a-deportato/