“Gli scioperi segnarono la prima, grande vera sconfitta del fascismo nei suoi elementi ritenuti i più vitali, quali la potenza della forza repressiva, il mito della sua organizzazione, la decantata adesione totalitaria al regime”, afferma Oreste Lizzadri, tra i fondatori della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, in una citazione riportata dal libro curato da Ilaria Romeo Antifascisti da sempre: una straordinaria testimonianza fotografica dell’intreccio tra sindacato e antifascismo che celebra l’ottantesimo anniversario della Liberazione dal regime fascista e dall’occupazione nazista.

“Gli scioperi segnarono la prima, grande vera sconfitta del fascismo nei suoi elementi ritenuti i più vitali, quali la potenza della forza repressiva, il mito della sua organizzazione, la decantata adesione totalitaria al regime”, afferma Oreste Lizzadri, tra i fondatori della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, in una citazione riportata dal libro curato da Ilaria Romeo Antifascisti da sempre: una straordinaria testimonianza fotografica dell’intreccio tra sindacato e antifascismo che celebra l’ottantesimo anniversario della Liberazione dal regime fascista e dall’occupazione nazista.

La Resistenza la iniziano i lavoratori. E loro la concludono, occupando le fabbriche alla vigilia del 25 aprile 1945. Insorgendo, scioperando, malgrado la repressione, la minaccia di licenziamento, la deportazione in Germania dove molti troveranno una morte atroce. “Non dimentichiamo, onorevoli colleghi – dirà Sandro Pertini – che su 5.619 processi svoltisi davanti al tribunale speciale 4.644 furono celebrati contro operai e contadini”. La stessa storia dell’ascesa al potere del fascismo ci racconta perché la Cgil è intrinsecamente antifascista: basti pensare che lo squadrismo fascista fu il braccio armato dei proprietari terrieri contro i contadini che, uniti nel sindacato, protestavano per le loro condizioni di lavoro e si battevano per una diversa assegnazione delle terre.

Lo raccontano anche le emblematiche immagini della Fondazione Gramsci, dell’Archivio fotografico del Partito comunista italiano contenute nel volume: quelle della Camera del lavoro di Castel San Pietro, in provincia di Bologna, di Livorno, e quelle delle Sedi Riunite di Trieste o di Torino dopo gli assalti fascisti del 1920, quando dopo la Prima guerra mondiale l’Italia, come molti Paesi europei, registra un periodo di accesa conflittualità sociale, conosciuto come biennio rosso a cui seguirà quello nero (1921-22), che vedrà la violenza fascista attaccare il movimento operaio e le istituzioni dello Stato liberale. Solo nei primi sei mesi del 1921 nella pianura padana avvengono 726 attacchi fascisti: 59 Case del popolo, 119 Camere del lavoro, 107 cooperative, 83 leghe contadine, 141 sezioni socialiste, 100 circoli culturali, 28 sindacati operai, 53 circoli ricreativi operai sono vittima delle violenze.

Con il Codice Rocco (pubblicato nel 1930 ed entrato in vigore nel 1931), lo sciopero verrà bandito e considerato reato. Anni prima, la legge 563 del 3 aprile 1926 ne aveva cancellato il diritto, mentre con gli accordi di Palazzo Vidoni del 1925 Confindustria e sindacato fascista si riconobbero quali unici rappresentanti di capitale e lavoro: gli operai scomparivano dalla scena politica del Paese, insieme alla democrazia. Con lo scoppio della guerra, i lavoratori dell’industria divennero il gruppo sociale su cui il conflitto pesava di più, penalizzati come tutti dai razionamenti alimentari e dai bombardamenti, ma soprattutto dall’intensificazione dei ritmi di lavoro e il prolungamento degli orari di una produzione ormai tutta dedicata all’apparato bellico.

Da un sussurro, nel 1943 la parola sciopero divenne un grido nelle fabbriche militarizzate, spesso controllate direttamente dalle milizie fasciste che vi stazionavano. Tra il 5 e il 7 marzo, 100 mila operai torinesi protestarono per ottenere una serie di rivendicazioni economiche, trasformando quelle richieste in un fatto immediatamente politico, collocando le loro istanze nel quadro bellico e sottolineando la necessità della pace. In una ondata che si estenderà alle principali fabbriche del Nord Italia con maggiore forza nel corso della primavera del 1944, quando le agitazioni furono chiaramente contro il fascismo e l’occupazione tedesca, come mostra in tutta la sua potenza evocativa lo scatto degli operai alla Breda di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano.

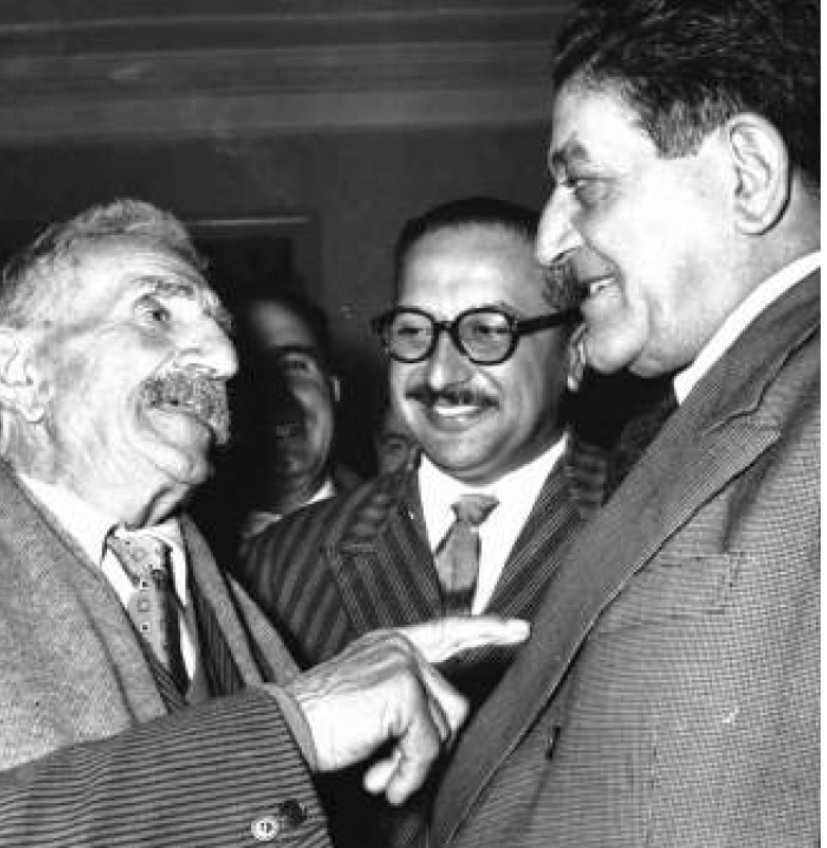

Pane, pace, lavoro, chiedevano. Tre necessità vitali, tre moti d’impulso che animarono il movimento operaio represso duramente, imprimendo una forte marcatura nel rapporto Democrazia, Costituzione e Lavoro, espresso nelle immagini che ritraggono Giuseppe Di Vittorio, fondatore del più grande sindacato dell’Italia democratica e deputato all’Assemblea Costituente, insieme a Alcide Cervi nel 1955, quando venne chiamato alla Presidenza onoraria dell’Alleanza nazionale dei contadini.

Immagini che trasformano il volume in uno strumento indispensabile per la comprensione e la trasmissione della storia. Della memoria di quel processo di Liberazione che ci permette, qui oggi, di godere di diritti in uno Stato democratico. “Non è un caso – scrive nella presentazione del testo il segretario generale della Cgil Maurizio Landini – se alcune figure di spicco della Resistenza siano state poi elette come esponenti sindacali amati e apprezzati. Come non è un caso che, a più riprese, le nostre sedi siano divenute l’obiettivo di azioni di devastazione nel corso di un secolo fino ad arrivare ai giorni nostri”.

Una memoria che passa con tutta la sua forza propulsiva attraverso i momenti immortalati nel Secondo dopoguerra, quando la repressione poliziesca causerà la morte di decine di lavoratori, come il 9 gennaio 1950 a Modena, quando sei operai vennero uccisi dalle forze dell’ordine nel corso di uno sciopero alle Fonderie riunite, azienda cresciuta anche grazie alle commesse belliche avute da gerarchi fascisti. Non è un avvenimento isolato: tra il 1948 e il 1954, nel corso di manifestazioni sindacali o di piazza, rimangono uccisi in Italia 75 lavoratori, feriti oltre 5.000 ed arrestati oltre 148.000.

Una memoria democratica che attraversa gli attacchi alle sedi Cgil del 1955, del 1964 e del 2021, passando per le rivendicazioni sociali, le manifestazioni del 1960 contro il governo Tambroni con altri morti, le bombe e le stragi degli anni Settanta. E che ci mostra, come spiega Martina Scheggi nell’introduzione, il filo rosso che lega le modalità delle aggressioni fasciste, il processo di normalizzazione della destra reazionaria che oggi è arrivato al suo culmine, con spazi istituzionali e popolari occupati grazie a un sapiente populismo.

Mariangela Di Marco, giornalista

Pubblicato giovedì 9 Ottobre 2025

Stampato il 28/02/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/librarsi/tutto-comincio-con-gli-incendi-delle-camere-del-lavoro-storia-fotografica-della-cgil-antifascista/