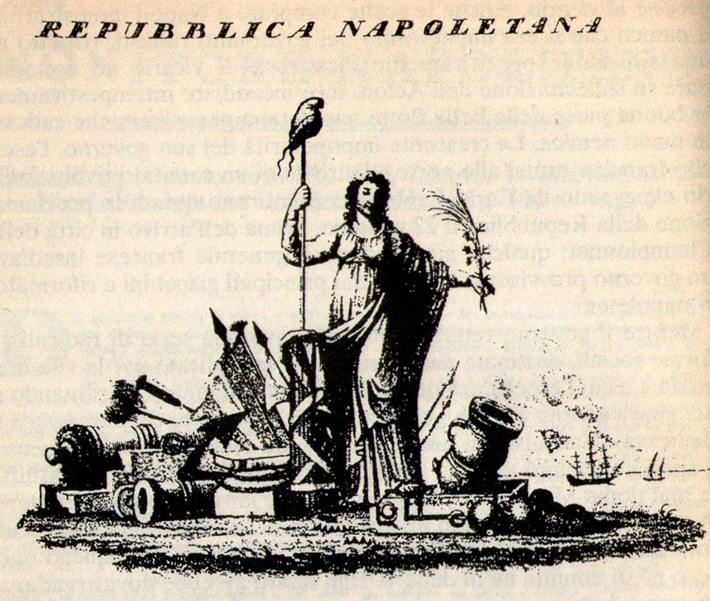

Sono passati 223 anni da quando, nel giro di pochissimi mesi (23 gennaio-13 giugno), nacque e morì la Repubblica napoletana del 1799. In quei pochi giorni, tuttavia, furono proposti provvedimenti politici e amministrativi che denotano la grande intelligenza e la vocazione all’umanesimo presente in ogni atto di quegli eccezionali attori della breve parentesi di libertà.

Furono organizzate le municipalità e istituito il giudice di pace; per il mondo del lavoro fu varato il divieto assoluto di licenziamento senza giusto motivo, con l’obbligo per gli eventuali contravventori di “pagare alle persone licenziate il doppio del loro salario”. Nel campo del sostegno sociale e della lotta alla povertà venne garantita l’assistenza medica gratuita per gli infermi poveri e una sorta di cassa previdenziale alimentata dai contributi dei cittadini benestanti. Fu approvata anche una legge che faceva obbligo di rendicontazione ai funzionari pubblici, fi rinforzata la vigilanza pubblica e la difesa dei cittadini, e garantito un respiro democratico alla stampa. Furono abolite, nella prospettiva di una riforma giudiziaria, la carcerazione e la tortura per debiti.

Si predispose anche un progetto di Costituzione della Repubblica redatto da un Comitato di Legislazione. Constava di un’ampia e articolata premessa e di 26 articoli. In particolare l’articolo 18 – utile ripasso per politici e amministratori contemporanei – sotto la voce Doveri dell’Uomo, recitava: “Ogni uomo deve soccorrere gli altri uomini e sforzarsi di conservare e migliorare l’essere dei suoi simili; perciocché per la somiglianza di natura ciascun uomo dev’esser affetto verso gli altri, come verso se stesso”.

Si predispose anche un progetto di Costituzione della Repubblica redatto da un Comitato di Legislazione. Constava di un’ampia e articolata premessa e di 26 articoli. In particolare l’articolo 18 – utile ripasso per politici e amministratori contemporanei – sotto la voce Doveri dell’Uomo, recitava: “Ogni uomo deve soccorrere gli altri uomini e sforzarsi di conservare e migliorare l’essere dei suoi simili; perciocché per la somiglianza di natura ciascun uomo dev’esser affetto verso gli altri, come verso se stesso”.

Siamo degni dell’eredità ricevuta? Certo, sotto il profilo delle innovazioni tecnologiche, delle scoperte scientifiche e dei mutamenti sociali c’è stato un grande progresso. Ma dal punto di vista dei comportamenti delle masse si può mai dire che ci sia stata una vera trasformazione? Specie nel Mezzogiorno d’Italia, infatti, le masse hanno continuato ad agire di pancia, a fare l’amore con i capipopolo, a respingere – spesso in malo modo – in una riserva chi si è sforzato di elaborare un pensiero utile al riscatto (culturale, politico, sociale). E la storia generatrice di nuove interpretazioni di senso e i suoi protagonisti – come nel caso, appunto, del 1799 – riposano in dimenticati in polverosi volumi, riemergendo, a volte e per pochissimo tempo, nelle parole dei convegni (sempre più rari) e ignorati dalla maggioranza dei cittadini e soprattutto dai giovani.

È necessario, allora, domandarci: perché fare memoria? Ed è utile chiedercelo per tutte le date del calendario civile; per l’anniversario della Repubblica napoletana del 1799 ma anche per il prossimo 27 gennaio o per il 25 aprile e il 2 giugno. E la risposta non può essere racchiusa nel solito refrain del “mai più”, “per non ripetere”, “per non dimenticare”. Il ricordo di un evento va sempre interpretato, altrimenti manca il coinvolgimento, il trasporto, la capacità di traduzione nel presente.

Per non ammalarsi, però, di una sorta di “astenia memoriale”, bisogna anche sradicare quel denominatore comune, che spesso lega le date del calendario civile: le stragi, le vittime, le violenze. Serve a superare il paradigma vittimario (i martiri del ’99, i gasati ad Auschwitz, gli infoibati, i caduti degli anni di piombo ecc) e dare, invece, ampio spazio alle conoscenze storiche, alle visioni d’insieme del passato, alla funzione pedagogica di una memoria che sia essenzialmente esemplare. Evitando così il rischio di un’assuefazione (come di fatto c’è) a ogni occasione in cui si prospetti “il dovere di ricordare”.

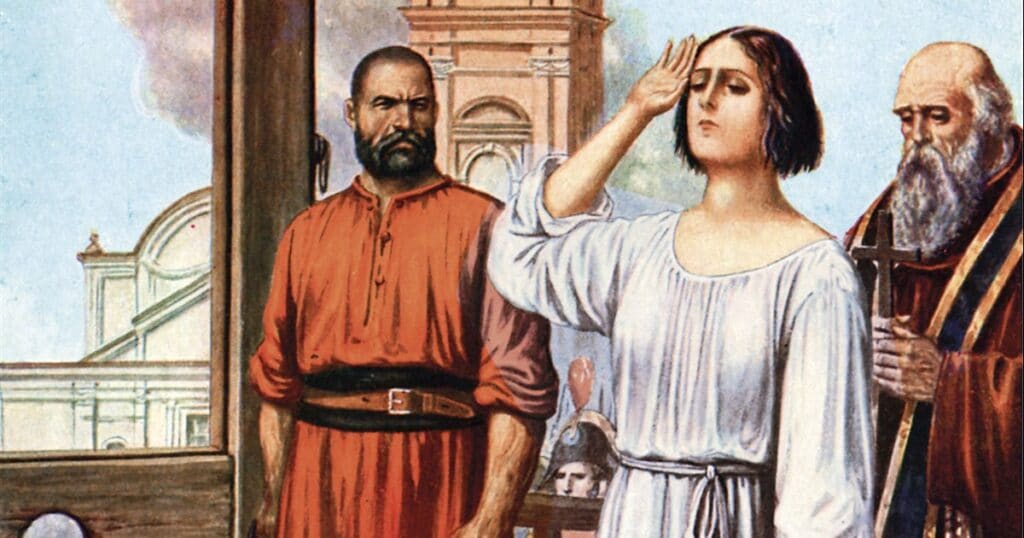

Storicamente le masse, a ogni morte e in ogni rivoluzione, hanno sempre partecipato con applausi e lazzi. Lo fecero anche quando Eleonora Pimentel Fonseca fu condotta al patibolo e, perciò, non capirono le sue ultime parole: “Forsan haec olim meminisse juvabit, Forse un giorno ci farà piacere ricordare anche queste cose”.

E mentre quelle parole ancora volano sulla napoletanissima Piazza Mercato, sul Mezzogiorno e sull’Italia, le masse continuano a vivere di vacuità, creando consensi, togliendo consensi, ragionando di pancia, spesso marciando insieme a guitti e capipopolo improvvisati.

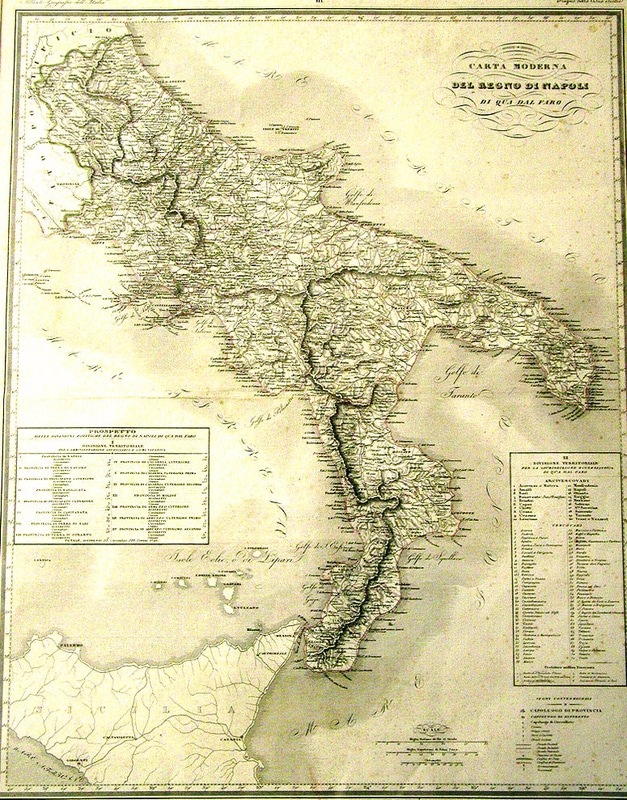

Il Regno di Napoli alla vigilia del 1799

Qualche anno prima della rivoluzione del 1799, secondo i dati degli stati d’anime delle parrocchie, la città di Napoli (compresi i suoi casali) contava circa 550.000 abitanti. Moltissime erano le famiglie indigenti, contrapposte al lusso e all’ostentazione dei privilegi di quelle nobili e alla bella vita del clero, che godeva dei proventi accumulati con i testamenti delle anime e con quelli derivanti dall’amministrazione delle cappelle, degli ospizi o delle congregazioni oltre che dalla gestione degli istituti ecclesiastici. Sparsi per tutto il Regno di Napoli, sin dalla seconda metà del 1700, si contavano oltre 100.000 religiosi: uno ogni 48 abitanti! Nella città capitale c’erano oltre quindicimila, tra preti e monaci, non tutti e non sempre dalla condotta adamantina. L’evidente asimmetria tra i ceti determinava un fitto intreccio di abitudini clientelari e servili a tutto vantaggio dei nobili e del clero, causando nel popolo una vocazione all’assistenzialismo e una accettazione della precaria esistenza di vita, addebitata alla mala sorte, al destino infame e, quasi mai, sfiorata dal desiderio e dalla sfida di un possibile riscatto.

Tra coloro che esercitavano una professione libera, insieme a scrivani e copisti, erano numerosi i cosiddetti tribunalisti (notai, avvocati, magistrati), che, nella città di Napoli come nella provincia, ricoprivano anche ruoli amministrativi. Non meno numeroso dei tribunalisti era lo stuolo degli addetti al settore sanitario, al cui vertice c’era il Protomedico del Regno. L’intero sistema sanitario si reggeva, allora, sulle attività dei medici d’aurina (medici generici così chiamati, perché saggiavano l’acidità dell’urina), dei medici de chiaia (chiamati a sanare le piaghe) o cerusici (chirurghi), degli speziali di medicine (preparatori e venditori di farmaci), dei barbieri (spesso chiamati per i salassi) e delle levatrici. Tra i ceti professionali si segnalava anche quello degli insegnanti, folto quanto quello dei medici. In numero minore erano, invece, gli esponenti delle cosiddette arti liberali: i pittori, gli scultori, gli ingegneri, i tipografi. A completare la piramide lavorativa restavano, poi, i rappresentanti delle arti meccaniche (cartari, falegnami, funari, guarnimentari, librai telaioli, cuoiari e simili) insieme agli artigiani per comodo e lusso (orefici, sarti e parrucchieri), i lavoranti per la sussistenza (salumieri, fruttaioli, nevaioli, pescivendoli e simili), quelli per lo comodo (molinari e saponari), quelli per lo piacere (attori e ballerini) e i vari addetti al commercio quotidiano (fabbricanti e negozianti).

Il popolo minuto, invece, si arrangiava con i mestieri tollerati (mendicanti, meretrici, manovali saltuari) o viveva, prestando mille servizi nelle case dei nobili o inventandosi fantasiose attività come il venditore di franfellicchi e quello di taralli, il banditore di maccheroni e lo zeppolaiuolo, l’impagliasedie e l’acquaiuolo. Ovviamente, condannato così a vivere di espedienti giornalieri, il popolino era anche il ceto più esposto alle risse, in genere scaturite da piccoli furti o da gelosie di mestiere. Non per caso, infatti, dei circa seimila delitti, che ogni anno insanguinavano il regno, una buona parte vedeva protagonisti proprio i più derelitti.

Solo la nobiltà viveva molto bene. In mattinata andava a giocare al Casino, di pomeriggio passeggiava in carrozza, di sera affollava i teatri, frequentava i salotti, le accademie e le numerose botteghe di gelati e di caffè di cui Napoli abbondava.

Il progressivo aumento della popolazione, registratosi negli ultimi anni del secolo XVIII, aveva determinato in Napoli una richiesta di abitazioni e, quindi, una valorizzazione della proprietà privata. Il costo delle abitazioni – spesso sudice, piccole, esposte al continuo pericolo di crolli e epidemie – lievitava in continuazione. Per il fitto di una camera e cucina in vico Tofa – l’attuale via Roma – servivano circa 20 ducati. In via San Sebastiano – centro antico – un’abitazione richiedeva un fitto di 38 ducati; nella stessa strada per una bottega bisognava sborsare anche più 17 ducati al mese.

L’aspetto più grave, derivante dall’aumento demografico e dalla conseguente richiesta di abitazioni, fu che, oltre a veri tuguri oscuri e maleodoranti, si fittavano anche singoli posti letto. Nel 1783 i cittadini più poveri alloggiavano “in alcune grotte, stalle, abitazioni dirute o altro poco da queste dissimili, che si tengono espressamente da taluni che dal sol capitale di una lucerna, e poca paglia, danno loro ricovero col pagamento di un grano, o poco più, in ogni notte e ivi si vedono gittati come immondi animali e mescolati senza distinzione di età, né di sesso”. La città partenopea era divenuta così un pullulare di focolai infettivi prodotti dai fumi delle friggitorie e dai miasmi sgorganti da ogni angolo. Le condizioni igieniche erano molto precarie e i germi delle malattie proliferavano tra la popolazione.

Anche i guadagni dei lavoratori erano sintomatici del divario esistente tra le classi sociali. Un servo del monastero di Sant’Andrea delle Dame, per esempio, nel corso dello stesso secolo XVIII, riceveva come compenso annuo 24 ducati: 12 in salario e 12 in vitto. Nel 1743 i frati del convento di San Domenico Maggiore corrispondevano al loro giardiniere 2 carlini (circa un quinto di ducato) al giorno più il vitto; gli stessi frati retribuivano il portiere con la somma mensile di 20 carlini, cifra rimasta invariata fino agli inizi del 1800. Uno zappatore dello stesso convento, fino al 1789, guadagnava 20 grana (circa due carlini) al giorno; uno spaccatore di legna, nello stesso periodo, ne riceveva 60. Un tessitore di lenzuola percepiva 10 grana al giorno: per la sola lavatura si guadagnavano, invece, 3 grana. “Pigrizia, ozio, inefficienza, lo stesso lentissimo ritmo della giornata napoletana sono il frutto di questa condizione umana, aggravata dalla crescente dequalificazione della manodopera e dal movimento costantemente ascensionale dei prezzi per i generi di largo consumo come il grano, i legumi, l’olio, la carne, le uova”.

Diversamente dalle misere entrate del popolino, le magistrature più importanti dello Stato incassavano, invece, 1.000 ducati annui; 400 ducati guadagnavano i semplici giudici e gli avvocati fiscali e quelli dei poveri, mentre erano remunerati con 240 ducati annui le funzioni di segretario e con 120 quelle di scrivano. Il medico del convento di San Domenico Maggiore, solo per la prestazione professionale presso i monaci, era ricompensato con 20 ducati annui.

Il profitto in ducati annui ammontava, invece, a migliaia di monete per i nobili, che potevano avvalersi delle rendite terriere, dei proventi dei fitti di abitazioni, di masserie e di lasciti familiari. L’ammiraglio Francesco Caracciolo, per esempio, possedeva un appartamento a Santa Lucia, con arredo e oggetti d’oro di grande valore. Possedeva, anche, tre appartamenti a Mergellina, un casino a Torre del Greco, un palazzo a Sala, tre masserie con una rendita annua di 472 ducati, altre piccole entrate e 20.000 ducati annui provenienti dai guadagni di 2 bastimenti mercantili.

Il popolo veniva gravato da innumerevoli tasse o arrendamenti. I gensali erano i diritti di riscossione che si esigevano su tutto ciò che entrava in città. Queste tasse erano pagate alle sbarre, i diversi luoghi distribuiti sul territorio cittadino e che si trovavano a Fuorigrotta, a Chiaia, alla Marina del Vino, alla Sanità, ad Antignano, a Orsolone, al Cavone a Miano, alla Cassa del Mandrone (luogo destinato alla monta dei cavalli e dei tori), al Mercato, a Capodichino, a Casanova, al Ponte della Maddalena, a Porta Nolana e a Capodimonte. La corretura era il pedaggio che dovevano pagare i carri e gli animali che entravano nella capitale del Regno; l’arrendamento di Piazza Maggiore era il dazio sugli animali venduti nel mercato grande.

Sulle carni fresche e su quelle salate, sugli insaccati e i formaggi era richiesta una tassa di un grano e mezzo al rotolo. Sulle carni, in particolare, si esigeva lo scannaggio o gabella della scannatura, che doveva essere pagata da tutti coloro che facevano macellare animali nei pubblici macelli. Sul pesce, tanto di mare quanto d’acqua dolce, si reclamava, invece, un dazio pari al 12% del peso. La tassa sul pesce andava pagata al momento della vendita e doveva essere corrisposta sia per la pesca fatta nelle acque territoriali che fuori. Non erano esclusi dalla tassazione i pesci salati o conservati.

Gabelle si riscuotevano anche per la vendita del pane, dell’olio, del vino, la cosiddetta terziaria, corrispondente, cioè alla terza parte del valore del vino. Il falangaggio era la tassa che tutte le barche dovevano pagare per entrare nel golfo; altre tasse gravavano sull’occupazione di suolo (portolania), sui lavori edilizi e anche sulla fetta d’anguria! C’erano, poi, i tributi straordinari, i cosiddetti donativi, che pesavano su tutti i cittadini e che servivano a recuperare gli esborsi necessari per occasioni eccezionali, come il milione di ducati serviti per la venuta a Napoli di re Carlo nel 1736 o il milione occorso per il matrimonio dello stesso re nel 1738. Per non parlare dei 525.000 ducati richiesti per festeggiare la nascita della principessa Maria Elisabetta, nel 1741, quelli occorsi – 1.400.000 ducati – per la guerra di successione austriaca e quelli stanziati 1.000.000 di ducati nel 1785, per il viaggio dei reali in Italia e Germania.

Le imposte, però, non opprimevano tutta la popolazione. Le categorie esentate erano numerosissime. Per lo stato di appartenenza erano esentati dal pagare le tasse gli ecclesiastici, i loro familiari e i loro servi; dispensati erano anche gli ordini cavallereschi, gli alti magistrati, i funzionari civili e militari, i soldati. Erano esonerati pure i padri onusti, coloro, cioè, che avevano più di 12 figli. Erano esclusi, infine, per privilegio perpetuo o temporaneo, alcuni luoghi pii della città come l’Annunziata o l’Ospedale degli Incurabili, insieme agli esercizi commerciali napoletani ritenuti necessari per i bisogni annonari della città.

Fu molto lento – nell’intero regno come nella stessa capitale – lo sviluppo industriale, che appariva, nonostante i tempi, sempre molto subordinato all’agricoltura. Ben presenti e remunerative erano, invece, le attività artigianali benché gravate da esose tasse. L’industria napoletana più sviluppata era comunque quella del turismo. La felice posizione climatica della città assicurava un considerevole flusso turistico, che, naturalmente, portava nuova linfa a una economia abbastanza stagnante. Le bellezze della città, gli scavi di Ercolano e di Pompei, la maestà del Vesuvio, il teatro San Carlo erano un continuo polo di attrazione. Numerosi anche gli artisti italiani (Francesco De Mura, Giuseppe Bonito, Giacomo Casanova) e stranieri (Angelika Kauffman, Jakob Philipp Hackert, Johann Heinrich Tischbein, Johann Wolfgang Goethe), che soggiornarono nei luoghi napoletani e ne magnificarono, con le loro opere, la bellezza.

Dal punto di vista politico, Napoli fu la città italiana dove le idee giacobine, veicolate dalla rivoluzione francese del 1789, sembrarono più facilmente potersi sviluppare. Sin dallo stesso 1789, infatti, nella città partenopea l’abate Antonio Jeròcades aveva guidato alcune logge massoniche di ispirazione giacobina, finalizzate a un progetto politico di impianto repubblicano e all’abbattimento del regime borbonico. Nello stesso periodo anche alcuni circoli filogiacobini – uno, in particolare, il club Sans Compromision fondato da Ignazio Ciaja – avevano propagandato le nuove idee politiche, diffuso la filosofia e invitato alla lettura dei giornali che clandestinamente arrivavano dalla Francia. Anche tra la stessa nobiltà napoletana vi erano molte simpatie rivoluzionarie, tra cui quelle di Emanuele Mastelloni, duca di Salsa; Luigi de’ Medici d’Ottajano; Ferdinando Pignatelli, principe di Strongoli; Ettore Carafa, conte di Ruvo.

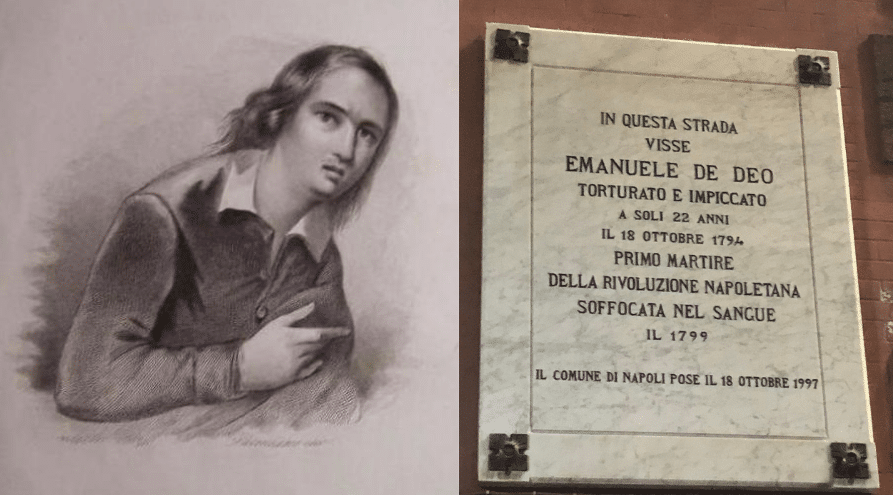

Le idee rivoluzionarie erano, quindi, radicate a Napoli e si rafforzarono ulteriormente in occasione degli scambi culturali che gli intellettuali del luogo avevano intessuto con i francesi di Louis-René-Madeleine de Latouche-Tréville, costretti a restare a lungo nel golfo partenopeo a bordo della Languedoc per riparare la nave danneggiata da una violenta tempesta di mare. Per frenare un embrionale spirito di ribellione erano nate le prime repressioni e la polizia di Stato aveva operato i primi arresti. Era il 1793, quando il primo congiurato varcò le prigioni borboniche: si chiamava Emanuele De Deo – un ventiduenne di Minervino – e era stato accusato di aver tramato contro la casa regnante. Dopo un processo sommario De Deo, nonostante l’appassionata difesa del giurista Francesco Mario Pagano, fu condannato all’impiccagione. L’esecuzione avvenne il 18 ottobre 1794; sul patibolo, con Emanuele, salirono anche Vincenzo Galiani e Vincenzo Vitaliani.

Le idee rivoluzionarie erano, quindi, radicate a Napoli e si rafforzarono ulteriormente in occasione degli scambi culturali che gli intellettuali del luogo avevano intessuto con i francesi di Louis-René-Madeleine de Latouche-Tréville, costretti a restare a lungo nel golfo partenopeo a bordo della Languedoc per riparare la nave danneggiata da una violenta tempesta di mare. Per frenare un embrionale spirito di ribellione erano nate le prime repressioni e la polizia di Stato aveva operato i primi arresti. Era il 1793, quando il primo congiurato varcò le prigioni borboniche: si chiamava Emanuele De Deo – un ventiduenne di Minervino – e era stato accusato di aver tramato contro la casa regnante. Dopo un processo sommario De Deo, nonostante l’appassionata difesa del giurista Francesco Mario Pagano, fu condannato all’impiccagione. L’esecuzione avvenne il 18 ottobre 1794; sul patibolo, con Emanuele, salirono anche Vincenzo Galiani e Vincenzo Vitaliani.

E, tuttavia, il popolo napoletano (pur versando in un’endemica indigenza), per niente attento alla vita pubblica e sempre attratto dai fasti di corte, si era schierato sfacciatamente dalla parte della corona, maledicendo i ribelli e inneggiando al rappresentante principe della monarchia: Giacobbe ‘e merda!…Morte a li giacobbe…viva ‘o re!

Entrata dei Francesi in Napoli

Nel febbraio 1798, quando la Francia invade lo Stato pontificio, obbligando il papa Pio VI ad abbandonare Roma, i giacobini piantano l’albero della libertà (il simbolo della rivoluzione) nella città eterna. Intanto, mentre Napoleone affrontava la campagna d’Egitto, il Regno di Napoli poco gradiva la politica della Francia e si convinceva della necessità di una campagna militare contro la Repubblica Romana, che di fatto aveva messo fine al potere temporale dei papi. Di conseguenza, Ferdinando di Borbone, il re di Napoli e di Sicilia, strinse un patto di alleanza (19 maggio 1798) con l’Austria. Il Borbone siglò un’ulteriore intesa anche con l’Inghilterra, alla cui flotta concedeva il controllo del Mediterraneo in previsione di eventuali attacchi da parte dei Francesi. Altre alleanze si svilupparono nei mesi successivi, quando furono siglati accordi con la Russia e la Turchia, potenze ambedue interessate e preoccupate dalla presenza delle armate napoleoniche in Egitto.

Quindi Ferdinando IV, in verità più su insistenza della moglie Maria Carolina d’Austria (della quale era noto il forte potere decisionale negli affari di governo) che per convinzione propria, decise di invadere la Repubblica Romana, con lo scopo di ripristinare l’ordine e la tranquillità e con la certezza di far trionfare la vera fede.

Ma le truppe francesi (pur di numero di gran lunga inferiore) guidate dal giovane generale (aveva appena 36 anni) Jean-Etienne Championnet, ebbero un immediato sopravvento su un esercito di sbandati. Delle truppe borboniche, con a capo il generale austriaco Carl Mack von Leiberich, infatti, si diceva che fossero rimaste senza scarpe, senza abiti e digiune per tre giorni. Si diceva anche che, in una caserma di Roma, alcuni soldati borbonici si fossero accorti di avere sabbia al posto della polvere da sparo e che ciò avesse provocato il massacro di alcuni ufficiali! E così, a metà dicembre del 1798, mentre l’esercito borbonico, praticamente allo sbando, era in ritirata verso Napoli, Ferdinando IV di Borbone dichiarò ufficialmente guerra alla Francia, colpevole unicamente di aver opposto una forte resistenza nella difesa della Repubblica Romana.

La strada per entrare in Napoli veniva, così, offerta su un piatto d’oro ai Francesi, che trovarono l’unica opposizione nell’avversione pregiudiziale derivante da antiche simpatie monarchiche di gran parte delle comunità locali e dei territori, per i quali erano costretti a passare, per raggiungere la capitale del regno borbonico.

Il re di Napoli, intanto, pensò bene di preservare innanzitutto se stesso e la sua famiglia, per cui, dopo una precipitosa fuga dai luoghi della battaglia, organizzò anche il trasferimento nella città di Palermo, portandosi appresso il tesoro di Stato, tutti i preziosi, innumerevoli dipinti e mobili di valore.

Il re di Napoli, intanto, pensò bene di preservare innanzitutto se stesso e la sua famiglia, per cui, dopo una precipitosa fuga dai luoghi della battaglia, organizzò anche il trasferimento nella città di Palermo, portandosi appresso il tesoro di Stato, tutti i preziosi, innumerevoli dipinti e mobili di valore.

Napoli, come gran parte delle province, visse così gli ultimi giorni dell’anno 1798, nello sbando più totale. Le principali piazzeforti del Regno avevano riconosciuto, una dopo l’altra, la superiorità delle armi francesi: Civitella del Tronto, Pescara e Gaeta avevano issato bandiera bianca. Nelle strade e nelle piazze c’erano solo cittadini che si combattevano fra loro. Erano, da una parte, i giacobini che attendevano l’arrivo dei Francesi e, dall’altra parte, la maggioranza che li avversava. Era un braccio di ferro tra i filorepubblicani e i molti filomonarchici che, nonostante abbandonati dal proprio re, difendevano a oltranza la corona borbonica. In mezzo c’era la plebe, che agiva per sentito dire, per simpatia, ma non aveva un’idea definita del da farsi.

Il 16 gennaio 1799, anche il vicario del re, il principe Francesco Pignatelli, lasciò la città per rintanarsi a Palermo.

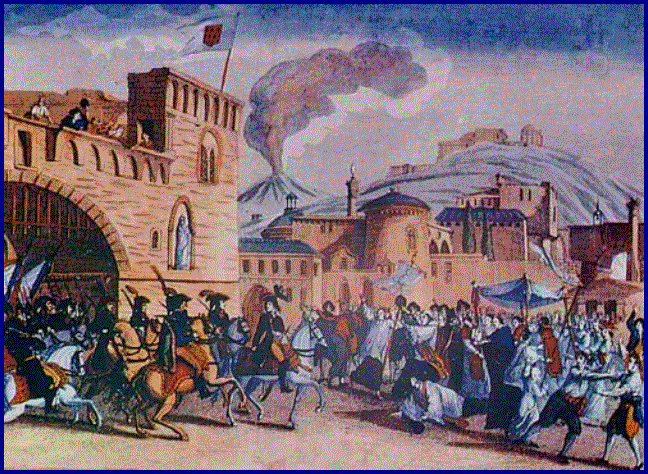

Nei giorni immediatamente seguenti alla fuga del Pignatelli ci fu completa anarchia. A prendere le redini di un popolo in tumulto furono i capolazzari Michele Marino, Giuseppe Paggio e Antonio Avella, sui quali ricadde l’organizzazione della difesa della città. Ma per pochissimo tempo. I Francesi, infatti, erano già alle porte di Napoli! Vi entrarono, dopo un duro combattimento con gli agguerriti lazzari, alle quattro del pomeriggio del 23 gennaio 1799. Championnet, rimasto sorpreso dalla coraggiosa difesa messa in atto dalla plebe, annotò che “gli scalzi e cenciosi napoletani pugnarono in quel giorno come giganti fulminati da ogni parte”.

Uno dei primi provvedimenti francesi fu il divieto di far suonare le campane, che “sonar dovessero solamente il mezzogiorno, alle ventiquattro, ad un’ora di notte, e non in altre ore”. I responsabili di eventuali infrazioni erano considerati i preti e i monaci. I repubblicani temevano che il suono delle campane potesse essere un segnale di raccolta dei controrivoluzionari. Ma i napoletani non sapevano vivere senza il batacchio che scandiva il tempo, la festa, la vita e la morte; ne chiesero, quindi, il ripristino ai Francesi e ottennero che “sfabricati e rifabricati siano molti campanili”. Quindi, i Francesi, decretarono che tutti gli albergatori e i tavernieri consegnassero quotidianamente il registro con i nominativi delle persone alloggiate; alle osterie e alle bettole imposero la chiusura alle otto di sera. Per garantire, infine, l’ordine pubblico e cancellare la piaga dei saccheggi, annunciarono la fucilazione immediata per coloro (napoletani o francesi) che avessero provato a razziare i beni altrui.

La Repubblica

Ora Napoli, come la Francia, era libera e scopriva il nuovo significato politico dell’uguaglianza. Anche se, a differenza della Francia, Napoli aveva subìto la rivoluzione e in un solo giorno aveva sovvertito tutti i vincoli di appartenenza alla monarchia. E mentre il sovrano francese era scomparso con i suoi sostenitori, quello napoletano, però, governava nella vicina Sicilia, col sostegno dei nobili – che difendevano i loro feudi – e di gran parte del clero che temeva soltanto la spoliazione dei monasteri e delle chiese. Con l’aggravante, poi, che a condurre e gestire le fasi rivoluzionarie napoletane erano repubblicani senza esercito, che si riferivano a un popolo senza ambizioni e senza conoscenze politiche. Così, quando la plebe aveva chiesto cosa veramente fosse la repubblica, Michele ‘o pazzo, passato decisamente dalla parte francese, aveva dato una risposta sensata ma piena di incognite: “se dicono che godremo sotto la repubblica diamo tempo a provarlo…Chi vuol far presto semina il campo a ravanelli e mangia radici; chi vuol mangiar pane semina a grano e aspetta un anno. Così è della repubblica: per le cose che durano bisogna tempo e fatica. Aspettiamo”. E lo stesso Michele, richiesto ancora dal popolo del significato da poter dare alla parola cittadino, aveva risposto: “Non lo so, ma dev’essere nome buono perché i “capozzoni” l’hanno preso per se stessi. Col dire ad ognuno cittadino, i signori non hanno l’eccellenza e noi non siamo lazzari: quel nome ci fa uguali”. E quando una voce si era alzata per chiedere il significato di uguaglianza, ancora Michele, molto semplicemente, aveva azzardato una risposta: “Poter essere, come me, lazzaro e colonnello. I signori erano colonnelli nel ventre della madre; io lo sono per l’uguaglianza: allora si nasceva alla grandezza, oggi vi si arriva”.

Ora Napoli, come la Francia, era libera e scopriva il nuovo significato politico dell’uguaglianza. Anche se, a differenza della Francia, Napoli aveva subìto la rivoluzione e in un solo giorno aveva sovvertito tutti i vincoli di appartenenza alla monarchia. E mentre il sovrano francese era scomparso con i suoi sostenitori, quello napoletano, però, governava nella vicina Sicilia, col sostegno dei nobili – che difendevano i loro feudi – e di gran parte del clero che temeva soltanto la spoliazione dei monasteri e delle chiese. Con l’aggravante, poi, che a condurre e gestire le fasi rivoluzionarie napoletane erano repubblicani senza esercito, che si riferivano a un popolo senza ambizioni e senza conoscenze politiche. Così, quando la plebe aveva chiesto cosa veramente fosse la repubblica, Michele ‘o pazzo, passato decisamente dalla parte francese, aveva dato una risposta sensata ma piena di incognite: “se dicono che godremo sotto la repubblica diamo tempo a provarlo…Chi vuol far presto semina il campo a ravanelli e mangia radici; chi vuol mangiar pane semina a grano e aspetta un anno. Così è della repubblica: per le cose che durano bisogna tempo e fatica. Aspettiamo”. E lo stesso Michele, richiesto ancora dal popolo del significato da poter dare alla parola cittadino, aveva risposto: “Non lo so, ma dev’essere nome buono perché i “capozzoni” l’hanno preso per se stessi. Col dire ad ognuno cittadino, i signori non hanno l’eccellenza e noi non siamo lazzari: quel nome ci fa uguali”. E quando una voce si era alzata per chiedere il significato di uguaglianza, ancora Michele, molto semplicemente, aveva azzardato una risposta: “Poter essere, come me, lazzaro e colonnello. I signori erano colonnelli nel ventre della madre; io lo sono per l’uguaglianza: allora si nasceva alla grandezza, oggi vi si arriva”.

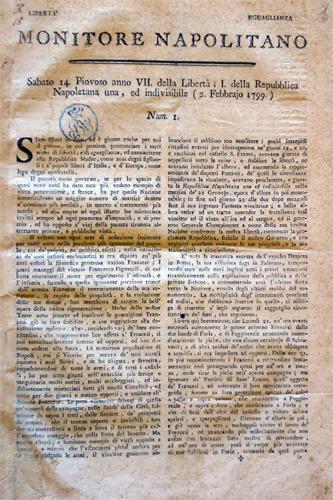

Fu istituito subito un governo provvisorio guidato da Carlo Lauberg che racchiudeva in sé il potere esecutivo e quello legislativo. I primi decreti della Repubblica Napoletana (scritti ora in lingua italiano e non più in latino), per meglio attuare il controllo sul piano fiscale e su quello dell’ordine pubblico, avevano previsto – con modello francese – la divisione dello Stato in dipartimenti e contorni in sostituzione delle antiche province. Una legge, poi, abolì la consuetudine di dover conservare all’interno dell’asse familiare i beni ereditati. Furono dichiarati aboliti i diritti della primogenitura, la feudalità e le giurisdizioni baronali. Furono rimesse le decime e messi in congedo gli armigeri dei Signori. Si abolirono, quindi, le pensioni per i servizi resi al re più che alla patria. Si abolì la gabella sul pesce, sul grano e sul testatico. I 35 milioni trafugati dai Borbone furono considerati debito pubblico.

Fu istituito subito un governo provvisorio guidato da Carlo Lauberg che racchiudeva in sé il potere esecutivo e quello legislativo. I primi decreti della Repubblica Napoletana (scritti ora in lingua italiano e non più in latino), per meglio attuare il controllo sul piano fiscale e su quello dell’ordine pubblico, avevano previsto – con modello francese – la divisione dello Stato in dipartimenti e contorni in sostituzione delle antiche province. Una legge, poi, abolì la consuetudine di dover conservare all’interno dell’asse familiare i beni ereditati. Furono dichiarati aboliti i diritti della primogenitura, la feudalità e le giurisdizioni baronali. Furono rimesse le decime e messi in congedo gli armigeri dei Signori. Si abolirono, quindi, le pensioni per i servizi resi al re più che alla patria. Si abolì la gabella sul pesce, sul grano e sul testatico. I 35 milioni trafugati dai Borbone furono considerati debito pubblico.

Sul piano del funzionamento delle amministrazioni locali, il Governo provvisorio invitò tutti i repubblicani a organizzare delle municipalità composte da un presidente, un segretario e sette o quindici membri, a seconda che il Comune fosse stato al di sotto o al di sopra dei diecimila abitanti. In chiave di amministrazioni locali (che vennero affidate ai commissari di governo, in attesa della convocazioni delle assemblee elettorali), poi, il Governo provvisorio invitò le municipalità a formare una “guardia nazionale” contro il pericolo di intrighi da parte dei “fautori della tirannia”. Per evitare vuoti di potere, infine, fu consentito che tutti i funzionari pubblici potessero restare al loro posto, a patto che si fossero dichiarati “lealmente ed apertamente per la rivoluzione”.

Per le riforme relative al mondo del lavoro, con grande anticipo sulle democrazie più avanzate del secolo contemporaneo, un provvedimento repubblicano esplicitò con estrema chiarezza che “non sarebbe stato permesso ad alcuno di diminuire il numero dei familiari, lavoranti e manifatturieri, che vivevano con le loro fatiche giornaliere”, un divieto assoluto contro i licenziamenti senza giusto motivo, con l’obbligo per gli eventuali contravventori di “pagare alle persone licenziate il doppio del loro salario”. Molti furono i provvedimenti anche nel campo del sostegno sociale – un avvio di moderno welfare – e della lotta alla povertà (assistenza medica gratuita per gli infermi poveri), settori che vennero affidati alle madri della patria – così come Eleonora Pimentel Fonseca le battezzò su Il Monitore – Giulia e Maria Antonia Carafa, delegate dal Governo a raccogliere doni e contributi di cittadini benestanti e a “versarli in una cassa nazionale”. Fu approvata una legge che faceva obbligo di rendicontazione ai funzionari pubblici; si dette più forza alla vigilanza pubblica e alla difesa dei cittadini e si garantì un respiro più democratico alla stampa. Furono abolite, quindi, nella prospettiva di una riforma giudiziaria, la carcerazione e la tortura per debiti; fu istituito l’ufficio del giudice di pace e introdotto il diritto alla ricusazione – per l’accusato e per l’accusatore – di massimo due giudici; fu approvato un nuovo codice militare.

Ai comuni, poi, fu delegato il compito di istituire delle scuole pubbliche primarie e secondarie, perché non fossero mai persi di vista gli obiettivi repubblicani di un’istruzione quanto più ampia possibile a vantaggio delle classi sociali meno abbienti; con lo stesso spirito si dette, quindi, facoltà anche ai privati cittadini di poter aprire delle scuole – comunque “conformi alle leggi della Repubblica”. Ma la misura che riscosse maggiore entusiasmo fra il popolo fu quella relativa alla rinuncia, da parte dell’intero governo, a tutto o a buona parte dello stipendio. Era stato Vincenzio Russo, nativo di Palma Campania, a proporre un’indennità di 50 ducati mensili a fronte dei 250 previsti precedentemente per chi ricopriva una carica amministrativa. E pensare che in regime monarchico, ai ministri del re era riconosciuto un appannaggio annuo variante dai cinquemila ai quattordicimila ducati annui! Non male come risparmio.

Tutti gli sforzi del governo provvisorio insieme alla modernità di un impianto repubblicano – marcatamente rivoluzionario anche sul piano sociale oltre che politico – non decretarono, però, il pieno successo del nascente stato repubblicano, per almeno due motivi: gli inevitabili dissidi politici interni all’amministrazione (oltre ad alcune voci diffamatorie) e l’insofferenza del popolo. Il governo provvisorio era dilaniato, purtroppo, da correnti interne: una, quella definita dura, era capeggiata da Lauberg e si avvaleva dell’apporto di Domenico Bisceglia, Cesare Paribelli e Prosdocimo Rotondo. Poi, c’era un’ala moderata con Mario Pagano, Ignazio Ciaja e Domenico Forges Davanzati. Infine, si registrava anche l’esistenza di una corrente cosiddetta degli aristocratici, che annoverava la presenza dei nobili Luigi de’Medici d’Ottajano, Francesco Carafa di Colubrano e di Vincenzo Imperiali di Santangelo. Anzi, proprio sulla presenza dei nobili c’era stata una forte polemica. Alcuni, infatti, sostenevano che un governo democratico non poteva essere governato da nobili. E per tale motivo erano seguite le dimissioni indignate – però subito respinte dal governo – del marchese Diego Pignatelli, del marchese Raimondo de Gennaro e del marchese Giovanni Riaro Sforza. Inoltre, nell’abituale logorio delle liti interne c’erano state anche delle accuse di appropriazione di denaro pubblico. Giuseppe Nicola Rossi e Giovanni Laghezza avevano apertamente denunciato una sottrazione di migliaia di ducati, addossandone la responsabilità a Prosdocimo Rotondo, Nicola Fasulo e Cesare Paribelli.

Tutti gli sforzi del governo provvisorio insieme alla modernità di un impianto repubblicano – marcatamente rivoluzionario anche sul piano sociale oltre che politico – non decretarono, però, il pieno successo del nascente stato repubblicano, per almeno due motivi: gli inevitabili dissidi politici interni all’amministrazione (oltre ad alcune voci diffamatorie) e l’insofferenza del popolo. Il governo provvisorio era dilaniato, purtroppo, da correnti interne: una, quella definita dura, era capeggiata da Lauberg e si avvaleva dell’apporto di Domenico Bisceglia, Cesare Paribelli e Prosdocimo Rotondo. Poi, c’era un’ala moderata con Mario Pagano, Ignazio Ciaja e Domenico Forges Davanzati. Infine, si registrava anche l’esistenza di una corrente cosiddetta degli aristocratici, che annoverava la presenza dei nobili Luigi de’Medici d’Ottajano, Francesco Carafa di Colubrano e di Vincenzo Imperiali di Santangelo. Anzi, proprio sulla presenza dei nobili c’era stata una forte polemica. Alcuni, infatti, sostenevano che un governo democratico non poteva essere governato da nobili. E per tale motivo erano seguite le dimissioni indignate – però subito respinte dal governo – del marchese Diego Pignatelli, del marchese Raimondo de Gennaro e del marchese Giovanni Riaro Sforza. Inoltre, nell’abituale logorio delle liti interne c’erano state anche delle accuse di appropriazione di denaro pubblico. Giuseppe Nicola Rossi e Giovanni Laghezza avevano apertamente denunciato una sottrazione di migliaia di ducati, addossandone la responsabilità a Prosdocimo Rotondo, Nicola Fasulo e Cesare Paribelli.

Il popolo e le folle contadine, invece, continuarono ad avere un atteggiamento distaccato; ingenti masse avevano subìto più che conquistato la libertà, a esse interessava che si potesse mettere qualcosa da mangiare a tavola e mal digerivano – o forse neppure comprendevano – le parole intrise di valori come libertà, democrazia, uguaglianza. Championnet, intanto, per ordine del Direttorio, aveva imposto una taglia di guerra di due milioni e mezzo di ducati su Napoli, e oltre quindici milioni di ducati sulla provincia. Era la riprova che non c’era stata mai molta simpatia tra il governo francese e Napoli, un’ostilità nata dall’intento di ostacolare qualunque tentativo italiano che potesse portare all’unificazione della penisola. Un’avversione, quella francese, che si tradusse addirittura nel rifiuto da parte del Direttorio di ricevere, il 23 marzo, la deputazione napoletana, che si era recata a Parigi per richiedere “con un atto solenne” il riconoscimento dell’indipendenza della Repubblica.

Il disamore per la repubblica

Qualcosa, però, cominciava a non girare per il verso giusto, provocando grande confusione. I baroni guardavano di nuovo al re con simpatia: l’abolizione della feudalità non era stata affatto gradita. Gli armigeri, fino a poco tempo prima stipendiati, ritrovatisi senza soldi, per fame si davano al brigantaggio o affollavano le bande del cardinale Ruffo. La popolazione, ben istigata da molti preti e monaci, non si preoccupava di schierarsi di nuovo contro la Repubblica appena nata. E anche gli intellettuali giacobini, che tanto avevano lottato per l’affermazione dell’idea repubblicana, cominciavano ad avere consapevolezza che la formula repubblicana aveva un respiro breve.

Qualcosa, però, cominciava a non girare per il verso giusto, provocando grande confusione. I baroni guardavano di nuovo al re con simpatia: l’abolizione della feudalità non era stata affatto gradita. Gli armigeri, fino a poco tempo prima stipendiati, ritrovatisi senza soldi, per fame si davano al brigantaggio o affollavano le bande del cardinale Ruffo. La popolazione, ben istigata da molti preti e monaci, non si preoccupava di schierarsi di nuovo contro la Repubblica appena nata. E anche gli intellettuali giacobini, che tanto avevano lottato per l’affermazione dell’idea repubblicana, cominciavano ad avere consapevolezza che la formula repubblicana aveva un respiro breve.

In pochissimi giorni lo scenario mutò. I patrioti erano molto delusi dall’atteggiamento dei Francesi; i lazzari, al contrario, erano continuamente allettati dai modi gentili e dalle elargizioni in denaro del generale Championnet. Il popolo, da parte sua, pativa la fame. C’era penuria di viveri; il raccolto dell’anno precedente era stato scarso e la guerra aveva richiesto un gran consumo di grano. La Sicilia, per ordine del re Ferdinando IV, non mandava grano a Napoli; qualche nave che partiva col prezioso carico dalla Puglia era, spesso, depredata dalla flotta anglo-sicula. Cresceva il prezzo del pane, insieme all’aumento della disoccupazione e della miseria più nera.

L’indirizzo rivoluzionario era irrimediabilmente segnato. La Repubblica Napoletana era nata grazie alle armi di gran parte del suo popolo, alle nobili idee dei suoi pensatori, al sangue versato dai suoi cittadini. E questo Championnet ben lo sapeva, tanto che agli inizi del 1799, aveva assicurato il suo pieno appoggio a condizione che già si fosse organizzata la repubblica. E nel 1799, per la prima volta, il popolo napoletano non aveva combattuto contro o a favore di una potenza straniera, ma – pur nella confusione dei ruoli – aveva sostenuto una precisa linea politica: quella che aveva mirato all’abbattimento di un sistema monarchico e clericale o al suo mantenimento.

Lontano dalla città di Napoli, però, gli echi della vittoria repubblicana non avevano suscitato grandi entusiasmi. I proclami di Championnet si erano infranti contro un muro di indifferente distacco. Sembrò, quasi, che nelle terre del Regno serpeggiassero i semi di una rivoluzione “diversa”, sia per l’assenza in loco delle armate francesi, sia per le indigenti condizioni di vita generate da una lunga dominazione borbonica. E, così, la popolazione della parte restante del Regno di Napoli, composta da ingenti masse contadine, interpretò l’avvento della repubblica come una possibilità di ribellarsi ai cosiddetti galantuomini – borghesi o ecclesiastici che fossero – da sempre esosi proprietari terrieri e, da ultimo, tutti propensi, invece, a innalzare una bandiera rivoluzionaria; “le contese di municipio nemicavano ab antico i popoli confinanti, spesso la scelta di governo dipendeva dalla scelta contraria al vicino […] l’esser governati a repubblica o a signoria non era un sentimento, ma prestò a sfogare odii più antichi”. Alle masse contadine interessavano il possesso della terra e un abbattimento consistente del regime fiscale. La Repubblica non era stata in grado di garantire nessuna delle due legittime aspirazioni popolari, per cui, divenne da subito un’istituzione inesistente.

In Abruzzo, dove sin dal 28 dicembre 1798 era stata data vita alla Repubblica abruzzese, la plebe si scagliò contro i simboli borbonici e, pervasa da implacabile furore, mise a fuoco palazzi e biblioteche, non sottraendosi nemmeno da episodi di cannibalismo nei confronti di malcapitati difensori della Francia.

In Abruzzo, dove sin dal 28 dicembre 1798 era stata data vita alla Repubblica abruzzese, la plebe si scagliò contro i simboli borbonici e, pervasa da implacabile furore, mise a fuoco palazzi e biblioteche, non sottraendosi nemmeno da episodi di cannibalismo nei confronti di malcapitati difensori della Francia.

In Molise sin dai primi giorni di gennaio 1799 furono innalzati i primi alberi della libertà. Nacquero anche i primi scontri tra le opposte fazioni ma, nella maggior parte dei casi, lo schieramento pro o contro la repubblica fu strumentale alla possibilità di occupare le terre dei possidenti. Le occasioni di saccheggio e di altre nefandezze furono diverse, anche perché spadroneggiavano in quelle zone le bande dei briganti guidati dai capomassa Giuseppe Pronio e Gaetano Mammone.

La Puglia era divisa in tre tronconi. Quella a più ampia accettazione del movimento repubblicano fu la città di Bari e la sua provincia, dove si diffusero in maniera consistente i rituali giacobini anche se fortemente contrastati da alcuni governi locali, a base popolare, di marcata fede antirepubblicana. Una buona presenza repubblicana – lunga nel tempo, durò fino alla metà di maggio del 1799 – si registrò nella provincia di Barletta e nel territorio delle Murge, in particolare ad Altamura. Decisamente ostile, invece, al moto repubblicano fu la terra d’Otranto, dove si era rivelato difficile assicurare una svolta antiborbonica.

In Basilicata il processo di democratizzazione fu immediato e sentito dai ceti medi e dai contadini, perché fu strettamente legato al riconoscimento dei diritti sulle terre feudali. In modo incondizionato, perciò, una larghissima parte della popolazione sposò la causa rivoluzionaria; non per caso, nel successivo tempo della restaurazione borbonica, i processi contro i rei di stato lucani furono di numero superiore a mille.

In Calabria si era, sin dal 1797, con l’uccisione di Giovanni Spinelli, governatore del Regno, già respirato aria di rivoluzione, subito soffocata, però, dagli apparati statali giunti per arginare la preoccupante diffusione del brigantaggio. All’alba del 1799, poi, i simboli repubblicani ben presto sostituirono quelli monarchici, ma senza eccessiva passione da parte del popolo né della nobiltà. Specie nei paesi della costa ionica e tirrenica, apparve il tutto come una trasformazione lenta e indolore. Solo a Rossano si segnalò una forte connotazione antinobiliare del movimento repubblicano, che fu capitanato dall’arcivescovo Andrea Cardamone (1729-1800).

Le insorgenze antirepubblicane

Aver consentito che tutti i funzionari pubblici potessero restare ai propri posti, dopo aver formalmente assicurato fedeltà alla repubblica, non era stata una decisione vantaggiosa per il popolo ma nemmeno per i Francesi. Era successo, infatti, che i rappresentanti di una sparuta ma ben individuata borghesia provinciale, dopo aver dichiarato di riconoscere il nuovo regime, avevano continuato a mantenere il controllo delle amministrazioni locali, tenendo, così, lontano i ceti popolari. Grande, quindi, era stata la delusione di ingenti masse, specie contadine, che si erano sentite non solo escluse ma fortemente deluse da un regime, che sosteneva di basare la propria esistenza sulla giustizia e sull’uguaglianza sociale. E, perciò, in molti territori della provincia si era generata una situazione assurda e contraddittoria: a governare in regime repubblicano c’erano gli stessi uomini che avevano garantito il regime monarchico; erano proprio quegli stessi che lo avevano fatto con una determinazione tale da negare ogni diritto e ogni aspirazione di libertà! Così, tutte le speranze di rivalsa sociale erano state cancellate. Con l’arrivo dei Francesi la plebe si era illusa che si fosse sciolto ogni legame con il passato e, per questo, aveva acuito l’odio contro i nobili, gli ecclesiastici e gli intellettuali, anche perché “i latifondi e le possessioni dei ricchi, dei nobili, degli ecclesiastici eccitavano l’appetito della plebe”. Fu perciò facile alimentare il fuoco della protesta.

Aver consentito che tutti i funzionari pubblici potessero restare ai propri posti, dopo aver formalmente assicurato fedeltà alla repubblica, non era stata una decisione vantaggiosa per il popolo ma nemmeno per i Francesi. Era successo, infatti, che i rappresentanti di una sparuta ma ben individuata borghesia provinciale, dopo aver dichiarato di riconoscere il nuovo regime, avevano continuato a mantenere il controllo delle amministrazioni locali, tenendo, così, lontano i ceti popolari. Grande, quindi, era stata la delusione di ingenti masse, specie contadine, che si erano sentite non solo escluse ma fortemente deluse da un regime, che sosteneva di basare la propria esistenza sulla giustizia e sull’uguaglianza sociale. E, perciò, in molti territori della provincia si era generata una situazione assurda e contraddittoria: a governare in regime repubblicano c’erano gli stessi uomini che avevano garantito il regime monarchico; erano proprio quegli stessi che lo avevano fatto con una determinazione tale da negare ogni diritto e ogni aspirazione di libertà! Così, tutte le speranze di rivalsa sociale erano state cancellate. Con l’arrivo dei Francesi la plebe si era illusa che si fosse sciolto ogni legame con il passato e, per questo, aveva acuito l’odio contro i nobili, gli ecclesiastici e gli intellettuali, anche perché “i latifondi e le possessioni dei ricchi, dei nobili, degli ecclesiastici eccitavano l’appetito della plebe”. Fu perciò facile alimentare il fuoco della protesta.

I borboniani della provincia di Terra di Lavoro, guidati da Francesco Landi, segretamente si riunirono, per tramare e organizzarsi contro la Repubblica appena nata e i suoi simboli, nei casali di Puccianiello, Sala e Briano, proprio nello stesso momento in cui l’armata francese – prima di marciare verso Napoli – trasferiva il suo quartier generale a Caserta. Infatti, il 2 marzo, questi cospiratori assalirono il Palazzo e, dopo aver massacrato le guardie, sradicarono l’albero della libertà. Solo l’intervento dei soldati francesi di stanza a Capua, Aversa e Napoli impedì che la rivolta avesse un seguito. Altri tumulti si registrarono nella stessa Capua e in altri piccoli centri, quando le bande dei briganti Giuseppe Pronio e Michele Pezza assediarono la città e tentarono, inutilmente, di forzarne le difese. Quindi, nel casertano si visse un periodo di relativa calma, che arrivò sino agli inizi di giugno 1799, periodo in cui fu annunciato come imminente l’arrivo delle bande sanfediste. Difatti, solo dall’8 giugno, i realisti casertani, appoggiati dagli insorgenti di Maddaloni e Marcianise, presidiarono le piazze di Caserta, opposero una forte resistenza ai Francesi, da San Leucio a Casapulla, e abbatterono tutti gli alberi della libertà. Quando, poi, il 14 giugno, agli ordini del colonnello De Gambs, arrivarono veramente i sanfedisti, allora i Francesi dovettero lasciare il territorio, contando anche molte perdite in vite umane.

A Napoli, invece, città purtroppo dilaniata dall’anarchia, e nella sua provincia, le rivolte furono continue e impegnarono quotidianamente le truppe francesi. Nel primo mese di regime repubblicano erano stati già circa un centinaio i soldati francesi caduti sotto gli assalti dei ribelli napoletani. All’inizio di marzo 1799, dopo un rapido processo, erano stati portati al patibolo due giovani realisti, colpevoli di aver assassinato un francese nei pressi di San Giovanni a Teduccio. A piazza Mercato in Napoli, invece, furono fucilati altri quattro napoletani, colpevoli di aver suscitato tumulti contro le truppe di Francia per un motivo, per altro, abbastanza debole. Si raccontava, infatti, di un soldato francese non che si era tolto il berretto al passaggio di un frate benedicente col crocefisso bene in vista e, per questo motivo, percosso a morte. A ogni modo, per bloccare ogni ulteriore rivolta nei confronti dei Francesi e per il timore di nuovi tumulti, fu emanato un editto col quale si vietava la detenzione e l’uso delle piroccole.

Il generale Championnet, da parte sua, lungo la strada che lo aveva portato nella capitale del regno, era stato già chiamato a sedare le insorgenze di Giugliano e Sant’Antimo, di Secondigliano, Grumo Nevano e Casandrino. Innumerevoli insorgenze si contarono, poi, anche nei centri vesuviani; a Nola, fu il vescovo Vincenzo Monforte ad animare il partito dei realisti, insieme al marchese della Schiava e ai componenti la famiglia Vivenzio.

Nella penisola sorrentina le ribellioni si contarono sin da marzo 1799; lì, infatti, la famiglia Masturzo si era assunto il compito di coordinare i borboniani dei casali di Massa, Airola e Ticciano insieme a quelli di Agerola, Lettere e Gragnano. E in aprile il generale Macdonald era stato costretto a intervenire a Castellammare, località in cui i realisti, insieme alle truppe da sbarco inglesi, stavano producendo un movimento di sommossa popolare. Lo scontro armato avvenne sul fiume Sarno: i Francesi ebbero la meglio; i ribelli furono respinti nei loro territori; Castellammare fu messa a ferro e fuoco e molti ribelli furono giustiziati, mentre quasi tutti gli Inglesi furono fatti prigionieri.

Nell’Avellinese, ad Altavilla, dopo il primo entusiasmo repubblicano, che aveva portato ad abbattere tutti gli stemmi borbonici, l’eccessivo rigore del generale Sarazin, aveva prodotto subito pentimento nella popolazione che, piangeva e deplorava – unitamente – i patrioti, la libertà e i maledetti Francesi. Volturara e Montella, invece, sin dall’inizio del periodo repubblicano, mal avevano sopportato la presenza francese e continuamente erano insorte, tanto da contaminare nella sommossa anche le cittadine di Mercogliano, Monteforte, Mugnano e Lauro.

Nell’Avellinese, ad Altavilla, dopo il primo entusiasmo repubblicano, che aveva portato ad abbattere tutti gli stemmi borbonici, l’eccessivo rigore del generale Sarazin, aveva prodotto subito pentimento nella popolazione che, piangeva e deplorava – unitamente – i patrioti, la libertà e i maledetti Francesi. Volturara e Montella, invece, sin dall’inizio del periodo repubblicano, mal avevano sopportato la presenza francese e continuamente erano insorte, tanto da contaminare nella sommossa anche le cittadine di Mercogliano, Monteforte, Mugnano e Lauro.

Quando giunsero le notizie dell’avanzata sanfedista, in molti centri irpini furono velocemente abbattuti i simboli repubblicani e a Sirignano, a Quadrelle, a Mugnano del Cardinale, gli insorti “rovesciano gli alberi, alzano le Croci, armano e fanno festa al suono delle campane e al fragore di spari nei comuni di Baiano, Avella e Sperone”.

Nel Salernitano, per i motivi noti, le municipalità repubblicane, nel giro di pochi giorni dalla loro istituzione, ritornarono ad abbracciare la causa realista. In quella terra, infatti, il richiamo delle bande sanfediste, aveva incoraggiato i borboniani ad abbattere tutti gli emblemi repubblicani e a innalzare la croce. Così, sin dal 1°marzo 1799 a Capaccio, Sicignano, Castelluccio, Polla, Sala Consilina erano state erette croci sanfediste. Il cardinale Ruffo era talmente entusiasta, per il positivo sviluppo dell’insorgenza, da aver conferito a monsignor Ludovici l’incarico di plenipotenziario, al fine di far costituire, al più presto, un nuovo governo civile e militare.

Non minore adesione alle insorgenze si registrò nei paesi della costa amalfitana. Nelle comunità incastonate tra i monti Lattari e il mare la scintilla partì da Cetara, dove i fratelli Autuori, padroni di barche per la pesca, non avevano aderito al nuovo regime e avevano anche raccolto il supporto delle popolazioni dei casali di Cava dei Tirreni. Puniti per questo dalle armate francesi, avevano avuto distrutte tutte le barche. Il castigo subìto contribuì, però, a esacerbare maggiormente gli animi. Focolai di ribellione si accesero uno dopo l’altro, raggiungendo anche Sarno e Pagani, città quest’ultima, dove i fratelli Tortora, armarono con successo le classi popolari contro i ricchi borghesi, i giacobini di comodo dell’ultima ora!

Più lontano da Napoli gli avvenimenti non erano differenti. Nella zona di Sulmona alcuni facinorosi “uniti a pochi malcontenti, turbano la quiete di quelle popolazioni ed infestano le pubbliche strade”. Alla testa della rivolta, che stava interessando anche le terre dell’Aquila e Chieti, c’erano un tale Cipicchia e Giuseppe Pronio (si era dato il titolo di Capitano Generale), che andavano spingendosi sino alla costa adriatica, provocando sommosse antirepubblicane in molti centri. Analoghe manifestazioni insurrezionali si registravano anche nella valle del Tanagro, al confine con la Lucania, dove ci fu un moto di protesta a Montesano sulla Marcellana, che, provocò la morte di Nicola Cestari, presidente della Municipalità.

Anche nel profondo Cilento i contadini erano insorti contro i cosiddetti galantuomini diventati tutti giacobini, pretendendone le proprietà terriere. A Larino, nei pressi di Vallo della Lucania, fu abbattuto l’albero della libertà, fu massacrato il danaroso arciprete Giuseppe Pagano e, sotto la guida di Nicola Priolo, furono invasi e occupati i possedimenti terrieri delle famiglie giacobine.

Ovunque, insomma, stava esplodendo l’odio dei poveri lavoratori della terra contro i galantuomini, che, per calcolo edutile, avevano abbracciato la fede giacobina, sposando gli ideali repubblicani. Unico antidoto alle diffuse insorgenze appariva l’invio di rinforzi militari. Lo richiedevano le province dilaniate dai focolai insurrezionali; lo richiedeva la stessa stampa repubblicana, raccomandando, però, che si attuasse “il gastigo individuale dei rei e non quello delle devastazioni militari”.

I sanfedisti

Mentre la giovane Repubblica Napoletana si affannava a creare un equilibrato indirizzo amministrativo – che, basato sul criterio della giustizia e dell’eguaglianza sociale, richiedeva innanzitutto reperimento di finanze e regole certe – nere nubi si presentavano all’orizzonte. L’opposizione antirepubblicana, infatti, costruiva il suo percorso di rivalsa accusando la neo istituzione politico-amministrativa di consumare gran parte del suo tempo tra festini e balletti e di imporre esose gabelle, specie a svantaggio dei meno abbienti. Il mai sopito amore per il re Borbone cominciava a riprendere corpo tra la popolazione! Le prime avvisaglie si erano già avute in Calabria. In quella terra, infatti, don Reggio Rinaldi, un prete di Scalea, in poco tempo era riuscito a organizzare una schiera di filomonarchici; fidando, poi, sul concreto aiuto del re, non aveva esitato a scrivergli, chiedendo un po’di soldi, qualche cannone e un capo militare per guidare la rivolta antifrancese.

Mentre la giovane Repubblica Napoletana si affannava a creare un equilibrato indirizzo amministrativo – che, basato sul criterio della giustizia e dell’eguaglianza sociale, richiedeva innanzitutto reperimento di finanze e regole certe – nere nubi si presentavano all’orizzonte. L’opposizione antirepubblicana, infatti, costruiva il suo percorso di rivalsa accusando la neo istituzione politico-amministrativa di consumare gran parte del suo tempo tra festini e balletti e di imporre esose gabelle, specie a svantaggio dei meno abbienti. Il mai sopito amore per il re Borbone cominciava a riprendere corpo tra la popolazione! Le prime avvisaglie si erano già avute in Calabria. In quella terra, infatti, don Reggio Rinaldi, un prete di Scalea, in poco tempo era riuscito a organizzare una schiera di filomonarchici; fidando, poi, sul concreto aiuto del re, non aveva esitato a scrivergli, chiedendo un po’di soldi, qualche cannone e un capo militare per guidare la rivolta antifrancese.

Alla corte di Palermo, però, c’era anche Gennaro Rivelli (un violento compagno d’infanzia del re), che, dopo la fuga della famiglia reale da Napoli, aveva seguito Ferdinando IV in Sicilia. Rivelli, una volta apprese le intenzioni di don Rinaldi, aveva immaginato di poter facilmente progettare un piano che rimettesse in sella la monarchia borbonica. A tal proposito aveva invitato in Sicilia, per un incontro, il curato di Scalea e, nel contempo, aveva pensato al cardinale Ruffo come all’uomo capace di dare esito positivo al piano che stava elaborando.

Fabrizio Ruffo di Calabria, “prete senza costumi e senza fede”, era originario di San Lucido di Calabria, era dedito ad amicizie lascive e amante della vita scellerata; egli aveva ottenuto la porpora cardinalizia sotto il pontificato di Pio VI. Da cardinale, poi, aveva avuto la responsabilità della tesoreria apostolica. Ma le ruberie perpetrate e i suoi pessimi costumi avevano indotto il pontefice a revocargli la carica. Il cardinale Ruffo, privato degli agi e dei favori riservati ai porporati, si era rivolto allora a Ferdinando IV, che lo aveva nominato intendente di Caserta e supremo vigilatore della colonia di San Leucio. Alla corte di Napoli il cardinale Ruffo aveva continuato a condurre una vita che contrastava con la sacralità della sua veste e dell’ufficio religioso ricoperto; egli era uno sregolato nei costumi e negli amori; e pur di detenere il potere non aveva lesinato un iniziale appoggio – forse anche per un interessata passione nei confronti di Eleonora Fonseca – alle idee rivoluzionarie. Poi, respinto sia dalla Fonseca che dagli amici idealisti della Società di Posillipo, ne era diventato il più fiero avversario. Dopo gli eventi rivoluzionar i del gennaio 1799, il cardinale Fabrizio Ruffo, lontano dai piaceri e dagli intrighi di Napoli, viveva allora a Palermo, al seguito di una corte che, popolata di inglesi e siciliani, un po’ lo disprezzava e sicuramente non lo teneva nella considerazione ambita dal prelato. L’occasione che gli si offriva, quindi, su iniziativa di don Reggio Rinaldi e Gennaro Rivelli, era troppo ghiotta perché se la facesse sfuggire; aveva immediatamente intuito, infatti, che la possibile controrivoluzione rappresentava un momento propizio – e tanto desiderato – per poter ritornare in sella a governare eventi e a trarne benefici.

i del gennaio 1799, il cardinale Fabrizio Ruffo, lontano dai piaceri e dagli intrighi di Napoli, viveva allora a Palermo, al seguito di una corte che, popolata di inglesi e siciliani, un po’ lo disprezzava e sicuramente non lo teneva nella considerazione ambita dal prelato. L’occasione che gli si offriva, quindi, su iniziativa di don Reggio Rinaldi e Gennaro Rivelli, era troppo ghiotta perché se la facesse sfuggire; aveva immediatamente intuito, infatti, che la possibile controrivoluzione rappresentava un momento propizio – e tanto desiderato – per poter ritornare in sella a governare eventi e a trarne benefici.

Ruffo fu così investito della responsabilità di sbarcare in Calabria e valutare – a seconda della risposta delle popolazioni ignoranti ma scontente e facilmente manipolabili – se tornare in Sicilia o affrontare il percorso che avrebbe potuto portare allo scontro con i Francesi. Il cardinale Ruffo aveva, inizialmente, un seguito limitatissimo, scarse riserve finanziarie e alimentari. Nei giorni immediatamente successivi, però, centocinquanta armati, provenienti da Sant’Eufemia di Sinopoli, cominciarono a ingrossare l’esigua truppa del porporato. A essi si aggiunsero, man mano, un altro centinaio di brutti ceffi. “Con questa truppa, che fu tutta composta di birri, degli uomini d’armi dei baroni, dei galeotti e dei carcerati fuggiti dalle case di forza, e dai tribunali, e da tutti i facinorosi delle due province”. Da Messina i sanfedisti attraversarono lo stretto e approdarono a Scilla, dove effettuarono il sequestro dei beni del duca di Bagnara (fratello del cardinale) e del principe di Scilla (cugino del cardinale); l’esproprio appena eseguito serviva a impinguare il fondo delle spese necessarie per la spedizione.

Le bande sanfediste, ormai considerevolmente migliorate per armamenti e vettovaglie, passarono, pur tra nefandezze e crimini efferati, di successo in successo e conquistarono molte città calabresi. Le vittorie, però, piuttosto che accrescere facevano diminuire di numero gli improvvisati soldati della santa armata, che infatti, dopo i primi saccheggi, immediatamente ricusando la fede controrivoluzionaria o l’amore per il re, ritornavano nelle loro famiglie a godersi il frutto delle prime razzie. Le vittorie delle truppe cardinalizie avevano un prezzo molto alto! Ruffo, infatti, quando conquistò le città della Calabria meridionale, aveva pubblicato un editto col quale, nel riconoscere ai calabresi stessi ogni sorta di zelo e di ardimento, a nome del re, riconosceva anche l’esenzione da tutte le tasse per la durata di dieci anni. Intanto dalla corte di Palermo arrivavano premi e incoraggiamenti. Ruffo diventò vicario generale di sua maestà; ricevette, poi, rinforzi militari agli ordini del cavaliere Micheroux. Per cui, forte delle nuove milizie, ebbe gioco facile nella conquista dell’intera Calabria.

Le bande sanfediste, ormai considerevolmente migliorate per armamenti e vettovaglie, passarono, pur tra nefandezze e crimini efferati, di successo in successo e conquistarono molte città calabresi. Le vittorie, però, piuttosto che accrescere facevano diminuire di numero gli improvvisati soldati della santa armata, che infatti, dopo i primi saccheggi, immediatamente ricusando la fede controrivoluzionaria o l’amore per il re, ritornavano nelle loro famiglie a godersi il frutto delle prime razzie. Le vittorie delle truppe cardinalizie avevano un prezzo molto alto! Ruffo, infatti, quando conquistò le città della Calabria meridionale, aveva pubblicato un editto col quale, nel riconoscere ai calabresi stessi ogni sorta di zelo e di ardimento, a nome del re, riconosceva anche l’esenzione da tutte le tasse per la durata di dieci anni. Intanto dalla corte di Palermo arrivavano premi e incoraggiamenti. Ruffo diventò vicario generale di sua maestà; ricevette, poi, rinforzi militari agli ordini del cavaliere Micheroux. Per cui, forte delle nuove milizie, ebbe gioco facile nella conquista dell’intera Calabria.

A metà febbraio le truppe sanfediste, infoltite da quanti si erano aggregati nell’attraversamento dei comuni calabresi di Radicena, Lauriana, Gioia, Rosarno, giunsero a Mileto. Da quest’ultima cittadina, il 1° marzo, si spostarono a Monteleone, luogo in cui il cardinale Ruffo fu accolto in pompa magna e dove ricevette la sottomissione dei deputati di Tropea e degli altri comuni circostanti. E fu sempre a Monteleone, poi, che gli giunse una notizia attesa da tempo: a Salerno e nella sua provincia si stava raccogliendo un esercito di quattromila antigiacobini, pronto a raggiungere l’armata cristiana e reale del Ruffo.

Il 3 marzo 1799 il principe della Chiesa cardinale Fabrizio Ruffo, dopo aver celebrato una messa, stringendo con una mano la croce e con l’altra la spada, così si rivolse al popolo calabrese: “Una malvagia schiera di eretici stranieri manomette gli altari di Dio e dei santi suoi. Il nostro re, l’amato signore nostro, erra al di là dei mari nella fedele Trinacria: quel buon principe addolorato non del perduto regno, ma delle vostre sventure e della profanata religione, m’ingiungeva di correre verso di voi per salvarvi dall’ultima ruina, ed in nome di Dio io venni a voi. I Francesi ed i loro compagni, i giacobini di Napoli, saccheggiano le chiese, devastano i conventi, violano le vergini di Cristo, maltrattano i frati, i preti, e turbano perfino il sonno pacifico dei sepolcri”.

La folla, alle parole del cardinale, sembrò impazzire. C’era chi giurava, chi chiedeva di esser segnato dalla croce bianca, chi brandiva le armi già pronto a entrare nell’esercito della Santa fede. E così sotto gli occhi di un beffardo cardinale sfilò l’esercito della santa fede; c’era don Reggio Rinaldi che, armato di tutto punto, guidava cinquecento calabresi di Scalea; c’erano preti e monaci di tutti gli ordini; c’erano popolani e briganti come Michele Pezza (il famigerato Fra Diavolo) e il feroce Gaetano Mammone, l’antico capo degli sbirri salernitani Gherardo Curcio (più noto col nome di Sciarpa) e Alonzo Panzanera (il cui vero nome era, però, Angelo Paonessa), bandito –quest’ultimo – accusato di quattordici omicidi. E, quindi, c’erano Pronio, prima abate e poi predone nelle regioni abruzzesi, il marchese Rodio, il marchese del Bosco e tanti e tanti altri combattenti, umili e meno umili, donne e bambini, ma tutti spinti dal desiderio di marciare su Napoli, la ricca metropoli da depredare e distruggere nel nome della Croce e della Fede.

Le nefandezze inenarrabili commesse in Calabria incoraggiavano, ormai, ogni atto di violenza nei confronti di qualsiasi cittadino simpatizzante della Repubblica. L’avanzata delle truppe sanfediste riprese e non riservò trattamenti diversi ai popoli e alle terre che si erano uniti sotto la bandiera della rivoluzione.

Di vittoria in vittoria, di saccheggio in saccheggio (col barbaro eccidio delle suore orsoline di Altamura), le truppe sanfediste del cardinale Ruffo erano arrivate nei pressi di Napoli. I capi sanfedisti avevano subito capito che la città, senza l’arrivo di rinforzi francesi né dal mare né dalla terra, sarebbe stata facilmente messa in ginocchio. La notte del 12 giugno 1799 il porporato e le sue armate erano accampati nei pressi del fortino di Vigliena, una piccola rocca che difendeva la città partenopea dal lato del ponte della Maddalena. L’assalto era ormai deciso: un banditore del campo, a nome del cardinale, prometteva sei ducati di mancia per ogni testa di repubblicano recisa! L’alba del 13 giugno fu un’alba di sangue. Cadde, sotto gli assalti sanfedisti, la fortezza di Vigliena, ma non senza un’eroica difesa dei repubblicani. La strada per Napoli ora era veramente spianata. L’esercito controrivoluzionario rumorosamente avanzava, cantando a squarciagola: A lu suono de la grancascia/Viva, viva lu popolo bascio… A lu suono de le violine/Morte alli giacobini/Sona, sona, sona carmagnola/so’ de li cunzigli,/viva ‘o re cu la famiglia.

Il cardinale Ruffo sedeva, da trionfatore, tra i suoi luogotenenti – i banditi Mammone, Fra Diavolo, Pane di grano, Pansanera – e le tante teste recise dei morti repubblicani.

Intanto i repubblicani napoletani non demordevano, non intendevano capitolare. Atti di eccelso eroismo connotarono le giornate successive. La difesa fu sempre strenua e coraggiosa. Era la difesa di un pugno di uomini che, ingannati dalla Francia già pronta a negoziare col cardinale il prezzo del tradimento, con improvvisi attacchi vittoriosi, riusciva ancora a scardinare la sicurezza sanfedista. Ormai nelle strade di Napoli si assisteva a una spietata caccia ai repubblicani.

Era un’autentica caccia all’uomo, con inaudita crudeltà sanguinaria, quella messa in atto dai filomonarchici. Ed era difficile sottrarsi a tanta violenza. I repubblicani cercavano riparo, scappavano, tentavano di mimetizzarsi anonimi tra anonimi. E allora i sanfedesti, non paghi delle violenze perpetrate, cominciarono anche a irridere i comportamenti degli sconfitti.

Il cardinale Ruffo aveva promesso alle sue truppe un premio in denaro per ogni testa recisa di repubblicano. La notte del 13 giugno, quando il porporato era accampato al ponte della Maddalena, ai suoi piedi giacevano innumerevoli teste recise che un segretario compiacente aveva pagato, attingendo a sacchi di monete d’argento. Ogni testa sei ducati! Qualche disputa per i teschi dei bambini, per i quali la ricompensa era solo di tre ducati! Si raccontava infine che con le teste repubblicane qualcuno avesse anche giocato a bocce!

In campo repubblicano cominciò a circolare un naturale e palese scoramento. Forse, al punto in cui si era giunti, era più saggio negoziare la pace, un’idea incoraggiata anche dal generale d’artiglieria Oronzio Massa, strenuo difensore di Castel Sant’Elmo.

In campo repubblicano cominciò a circolare un naturale e palese scoramento. Forse, al punto in cui si era giunti, era più saggio negoziare la pace, un’idea incoraggiata anche dal generale d’artiglieria Oronzio Massa, strenuo difensore di Castel Sant’Elmo.

Il negoziato di pace fu, allora, sottoscritto nella casa del cardinale Ruffo e prevedeva che tutti i repubblicani “potranno scegliere d’imbarcarsi sopra i bastimenti parlamentari, che saranno loro presentati per condursi a Tolone o di restarne in Napoli, senza essere inquietati né essi né le loro famiglie”. Dopo qualche giorno, poi, “il cardinale, a nome del re e come vicario generale del regno di qua del Faro, pubblicò per tutto il reame un editto, per cui perdonava ogni colpa e pena ai repubblicani, promettendo piena ed intiera salute a tutti coloro che restassero; e facoltà di imbarcarsi per Marsiglia a tutti quelli che amassero meglio lasciando la patria andarsene a vivere in lontane e forestiere contrade”.

Ma gli editti e le decisioni del cardinale Ruffo d’improvviso – come a confermare le profetiche parole del generale Girardon – non avevano più alcun valore. Ferdinando e Carolina, dalla Sicilia, avevano sete di vendetta. Il re, tramite l’ammiraglio Nelson, che stava facendo vela verso Napoli, aveva inviato un decreto col quale chiariva: “Non essere sua intenzione capitolare co’ sudditi ribelli; perciò le capitolazioni de’ castelli rivocarsi. Essere rei di maestà tutti i seguaci della così detta repubblica, ma in vari grado; giudicarli una giunta di stato per punire i principali con la morte, i minori con la prigionia o con l’esiglio, tutti con la confisca. Riserbare ad altra legge la piena esposizione delle sue volontà, e la maniera di eseguirle”.

E così, quando a Napoli si attendevano venti propizi per far partire le navi verso la Francia, come da patti nella capitolazione, era giunto Nelson –a bordo del vascello “Fulminante” – e aveva bloccato ogni operazione di imbarco, giustificando il suo provvedimento col dire che i re non potevano patteggiare coi sudditi, che risultavano, perciò, abusivi e nulli gli atti del suo vicario, che egli intendeva esercitare la piena regale autorità sopra i ribelli. A influenzare la decisione dell’ammiraglio inglese era stata la sua amante, Lady Hamilton, che, a sua volta, ne aveva avuta richiesta esplicita dalla regina Maria Carolina.

L’8 luglio 1799 re Ferdinando fece ritorno a Napoli e, pur senza mai scendere dalla nave che ve l’aveva condotto, provvide a riordinare (a modo suo) lo Stato. Lo assistevano il suo sdegno di sovrano umiliato, l’animo vendicativo di sua moglie, i consigli di Acton (condotto con sé dalla Sicilia) e di Nelson. “Prestabilite le scale dei delitti e delle pene, con legge detta in curia retroattiva, perciocché le azioni la precedettero, e scelti a grado i magistrati, bisognavano le regole del procedimento. Quelle dei nostri codici non bastando al segreto ed alla brevità, furono imitate le antiche dei baroni ribelli della Sicilia; ed erano il processo inquisitorio sopra le accuse e le denunce; i denunziatori e le spie validi come testimoni; i testimoni ascoltati come in privato, o sperimentati, a volontà dell’inquisitore, coi martorj; l’accusato solamente udito su le domande del giudice, impeditegli le discolpe, soggettato a tortura. La difesa nulla; un magistrato, scelto dal re, farebbe le mostre più che le parti del difensore; il confronto tra l’accusato e i testimoni; la ripulsa delle prove, i documenti e i testimoni a discolpa, tutte le guarentigie della innocenza, negate. Il giudizio nella coscienza dei giudici; la sentenza breve, nuda, sciolta dagli impacci del ragionamento, libera come la volontà; e quella sentenza inappellabile, emanata, letta, eseguita nel giorno stesso. Ma per quanto le forme fossero brevi, essendo assai maggiore la voluta celerità delle pene, il re nominò altra giunta, detta dei generali; e, ad occasione, in città o nelle province, tribunali temporanei e commissioni militari, le quali sul tamburo, ad horas et ad modum belli, spedissero i processi e le condanne”.

L’8 luglio 1799 re Ferdinando fece ritorno a Napoli e, pur senza mai scendere dalla nave che ve l’aveva condotto, provvide a riordinare (a modo suo) lo Stato. Lo assistevano il suo sdegno di sovrano umiliato, l’animo vendicativo di sua moglie, i consigli di Acton (condotto con sé dalla Sicilia) e di Nelson. “Prestabilite le scale dei delitti e delle pene, con legge detta in curia retroattiva, perciocché le azioni la precedettero, e scelti a grado i magistrati, bisognavano le regole del procedimento. Quelle dei nostri codici non bastando al segreto ed alla brevità, furono imitate le antiche dei baroni ribelli della Sicilia; ed erano il processo inquisitorio sopra le accuse e le denunce; i denunziatori e le spie validi come testimoni; i testimoni ascoltati come in privato, o sperimentati, a volontà dell’inquisitore, coi martorj; l’accusato solamente udito su le domande del giudice, impeditegli le discolpe, soggettato a tortura. La difesa nulla; un magistrato, scelto dal re, farebbe le mostre più che le parti del difensore; il confronto tra l’accusato e i testimoni; la ripulsa delle prove, i documenti e i testimoni a discolpa, tutte le guarentigie della innocenza, negate. Il giudizio nella coscienza dei giudici; la sentenza breve, nuda, sciolta dagli impacci del ragionamento, libera come la volontà; e quella sentenza inappellabile, emanata, letta, eseguita nel giorno stesso. Ma per quanto le forme fossero brevi, essendo assai maggiore la voluta celerità delle pene, il re nominò altra giunta, detta dei generali; e, ad occasione, in città o nelle province, tribunali temporanei e commissioni militari, le quali sul tamburo, ad horas et ad modum belli, spedissero i processi e le condanne”.

La restaurazione

La Giunta di Stato – definita da Giustino Fortunato tribunale di sangue e abietto strumento della vecchia tirannide, composta da uomini i cui nomi furono tramandati dalla storia come marchio d’infamia – messa in piedi dal cardinale Ruffo il 15 giugno 1799 (e il giorno 21 luglio già sostituita in alcuni componenti, perché ritenuti “toppo morbidi”), all’inizio di settembre aveva in corso circa 8.000 processi a carico di quanti si erano macchiati del tradimento del trono e dell’altare. Per fare giustizia dei rei di Stato bastavano poche e scarne regole. “Sono dichiarati rei di lesa maestà in primo capo, cioè degni di morte:

– Tutti coloro che hanno occupato i primari impieghi della sedicente repubblica

– Tutti coloro che fossero cospiratori prima della venuta dei francesi.

– Tutti coloro che nelle due anarchie avessero fatto fuoco sul popolo dalle finestre.

– Tutti coloro che avevano continuato a battersi in faccia alle armi del re, comandate dal cardinale Ruffo, o a vista del re, che stava a bordo degli inglesi.

– Tutti coloro che avessero assistito allo innalzamento dell’albero in piazza dello Spirito Santo.

– Tutti coloro che durante il tempo della repubblica avevano, o predicando o scrivendo, offeso il re o l’augusta sua famiglia.

– Tutti coloro i quali in modo deciso avessero dimostrata la loro empietà verso la sedicente caduta repubblica”.

I processi, però, non si fermarono con le esecuzioni dei patrioti. Gli Eletti della città, accusati di usurpato impero, di disobbedienza al vicario del re Pignatelli e di sostegno al governo repubblicano, furono torturati, condannati a lunga prigionia e confinati nelle isole siciliane. Furono coinvolti nei processi anche quei cittadini che avevano garantito la partecipazione alle amministrazioni municipali, che si erano iscritti alla Guardia Nazionale, che avevano, in un qualche modo, mostrato simpatie per i Francesi.

Per Maria Carolina bisognava punire con la morte quelli che “avendo servito il Re, come il Caracciolo, Moliterno, Roccaromana, Federici ecc. si trovavano con le armi alla mano combattendo contro di lui”; tutti gli altri, invece, bisognava deportarli “o in America, o le difficoltà e spese essendo soverchie, in Francia, luogo di loro piacer, ma con l’obbligo e giudizio fatto e sottoscritto di non tornare in Regno”.

In città come in provincia la mannaia della vendetta calò con inaudita e assurda violenza. Intere famiglie, vittime di entrambi i fronti, furono ridotte in miseria. Avevano subìto, infatti, il saccheggio delle suppellettili da parte della plebe, e la confisca o il sequestro dei beni da parte del governo.

Purtroppo, tra tanta desolazione e distruzione la plebe era sempre pronta a festeggiare. Festeggiava se il re si affacciava al balcone, festeggiava quando arrivavano i Francesi e quando se ne andavano, festeggiava se i giacobini cercavano di instaurare un regime repubblicano e se quello stesso regime veniva abbattuto. La plebe festeggiava anche quando i condannati a morte erano avviati verso il patibolo. La morte diventava spettacolo, attrazione, occasione di baldorie e razzie. Come avvenne a ridosso del triste Natale del 1799, quando le sentenze della Giunta di Stato provocarono vittime in continuazione, e la plebaglia festeggiava la morte, saccheggiava tutto quanto trovava lungo il percorso, depredava ogni malcapitato. E rapinava anche certi poveri zampognari di quel poco che “i miserabili si avevano lucrato nei passati giorni”.