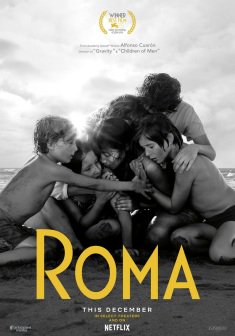

Roma, quartiere “bene” di Città del Messico anni 70. Cleo (Yalitza Aparicio), giovane domestica di etnia indigena, lava il pavimento del cortile della casa padronale. “Roma” è il nuovo bellissimo film di Alfonso Cuaron che ha conquistato l’Oscar 2019 per la regia, il miglior film straniero e la fotografia, dedicato alla sua tata Libo e implicitamente al suo Paese.

Roma, quartiere “bene” di Città del Messico anni 70. Cleo (Yalitza Aparicio), giovane domestica di etnia indigena, lava il pavimento del cortile della casa padronale. “Roma” è il nuovo bellissimo film di Alfonso Cuaron che ha conquistato l’Oscar 2019 per la regia, il miglior film straniero e la fotografia, dedicato alla sua tata Libo e implicitamente al suo Paese.

L’obiettivo del regista parte dal basso, dal pavimento del cortile, per inquadrare con oggettività l’acqua schiumosa di detersivo e risalire alla donna intenta al lavoro. Ci comunica così il simbolo di una vita faticosa di sfruttata e ci introduce nella società di classe. Questo stile di racconto è il vero merito del film che procede con un realismo descrittivo che è anche il realismo della storia filmica. Di tappa in tappa, parlando per oggetti, per gesti, uomini e cose, entriamo nel quotidiano del benessere borghese, contrapposto ai ritmi sfibranti delle schiave delle pulizie casalinghe. Seguiamo le ore banali delle padrone, gli ordini ripetuti a Cleo della petulante madre di Sofia e della figlia (Marina de Tavira) fragile e nervosa per i dubbi sul marito infedele che appare e scompare. Quest’ultimo, Antonio (Fernando Grediaga) di professione medico, entra nel cortile con la sua auto superpotente e infine schiaccia l’escremento del cane. Dovrebbe essere un particolare insignificante e invece serve a sottolineare il machismo superficiale dell’uomo. Il cane affamato di carezze salta e abbaia irrequieto al cancello d’ingresso in attesa di attenzione, sottolineando a suo modo l’instabilità della famiglia, gli andirivieni del dongiovanni, le reazioni della moglie, l’irritabilità dei figli Pepe, Paco e Tono, la pazienza di Cleo. Quest’ultima rappresenta la chiave di tutta la storia.

A servizio nella casa borghese, lei è colonna portante della famiglia. Tuttofare non solo per le mansioni domestiche ma per i sentimenti, a volte sostituta materna nell’affettività carente di genitori distratti. È giovane, silenziosa, sfruttata fin da piccola, discriminata in partenza per l’etnia mixteca. Eppure ha la forza primitiva della terra. Simbolo di tutti gli abusi passati e futuri, delle usurpazioni subite dai nativi e del lavoro asservito alle classi vincenti spagnole appartiene al passato e al presente. Non solo. Parla a tutti noi, evoca, in altro contesto geografico, un simile pezzo, umile ma importante, della scacchiera sociale che abbiamo conosciuto.

A servizio nella casa borghese, lei è colonna portante della famiglia. Tuttofare non solo per le mansioni domestiche ma per i sentimenti, a volte sostituta materna nell’affettività carente di genitori distratti. È giovane, silenziosa, sfruttata fin da piccola, discriminata in partenza per l’etnia mixteca. Eppure ha la forza primitiva della terra. Simbolo di tutti gli abusi passati e futuri, delle usurpazioni subite dai nativi e del lavoro asservito alle classi vincenti spagnole appartiene al passato e al presente. Non solo. Parla a tutti noi, evoca, in altro contesto geografico, un simile pezzo, umile ma importante, della scacchiera sociale che abbiamo conosciuto.

La radice autobiografica del film si avverte pur nel distacco narrativo. Arriva al cuore dello spettatore da fuori campo, di sequenza in sequenza con commozione. Cuaron si è ispirato infatti alla storia della sua vita. La sua tata, Libo, è stata una seconda madre. La stessa sorprendente protagonista, l’attrice Aparicio, nata e cresciuta nello stato di Oaxaca, da padre mixteco e madre trichi, ha attinto per il suo ruolo, non solo da fonte diretta, ma dall’esempio materno. La mamma lavora in Messico tuttora come collaboratrice domestica e ha ben conosciuto in prima persona i due mondi separati, borghesia e servitù e la discriminazione tradizionale della donna.

Cuaron parla con l’immagine. È maestro nella fotografia. La tecnologia digitale e il sound design, l’espressività del bianco e nero e dei piani sequenza legano sullo schermo le visioni di ieri e di oggi.

È la realtà il suo obiettivo, che coglie a volo e fissa per comunicare, nel silenzio, più delle parole. È il Neorealismo. Gli attori non professionali, sono presi tra la gente. I comandi della padrona, i rimproveri del padrone sono illuminanti come il linguaggio ingannatore di Fermin (Jorge Antonio Guerrero) che abbindola l’ingenua Cleo per poi scaricarla quando attende un figlio. Il giovane sbandato che pratica le arti marziali ci mostra la crudeltà del maschio quando, durante un breve e triste incontro fra i due, respinge la paternità e offende la donna. Il confronto si svolge dopo un lungo viaggio di lei per ritrovare il fidanzato e una lunga attesa mentre si svolge una esibizione con allenamento di armigeri. È uno dei tanti momenti significativi del film, che mette in luce la pazienza dignitosa di lei. Nella sequenza del parto sono le voci dei dottori e infermieri addetti all’evento sfortunato a creare l’atmosfera. Sono termini professionali contro dolore irreparabile.

Ancora spiccano come elementi poetici le invenzioni fantastiche di uno dei bambini di Sofia che racconta e sogna in mezzo a fratelli irrequieti e i dolci sussurri di Cleo per farlo addormentare.

Gli oggetti reali ripresi contengono sempre un doppio senso allusivo: le mattonelle del pavimento, i selciati, come la terra dei sentieri sconnessi delle favelas richiamano opposti. L’auto del padrone che invade l’ingresso con tracotanza, gli stracci di Cleo e la nudità aggressiva di Fermin richiamano il contrasto fra la femminilità indifesa e la forza maschile che sottopone e non protegge. L’auto di Sofia che fa danni è sbandata come la padrona che la guida. I canarini spaventati nella gabbia risentono del clima familiare. Il corpicino della neonata morta, a fuoco nel dettaglio, è l’icona di una classe umile ridotta a cosa. Nel finale, la playa selvaggia con onde alte è simbolo di libertà, di scorrere vitale, ma anche tentazione di resa e di morte. Cleo non sa nuotare ma si avventura tra i flutti. Noi temiamo che si tolga la vita e invece osa tutto per salvare il figlio di Sofia. Grazie a lei vediamo ampliarsi il perimetro della maternità.

Gli oggetti reali ripresi contengono sempre un doppio senso allusivo: le mattonelle del pavimento, i selciati, come la terra dei sentieri sconnessi delle favelas richiamano opposti. L’auto del padrone che invade l’ingresso con tracotanza, gli stracci di Cleo e la nudità aggressiva di Fermin richiamano il contrasto fra la femminilità indifesa e la forza maschile che sottopone e non protegge. L’auto di Sofia che fa danni è sbandata come la padrona che la guida. I canarini spaventati nella gabbia risentono del clima familiare. Il corpicino della neonata morta, a fuoco nel dettaglio, è l’icona di una classe umile ridotta a cosa. Nel finale, la playa selvaggia con onde alte è simbolo di libertà, di scorrere vitale, ma anche tentazione di resa e di morte. Cleo non sa nuotare ma si avventura tra i flutti. Noi temiamo che si tolga la vita e invece osa tutto per salvare il figlio di Sofia. Grazie a lei vediamo ampliarsi il perimetro della maternità.

Il tempo reale dei fatti, all’opposto dei ritmi accelerati del montaggio a cui spesso siamo abituati nel cinema, offre alle riprese un valore aggiunto. Invita lo spettatore a immedesimarsi a fondo nei personaggi, a sostare nelle situazioni e a riflettere. I momenti privati, le emozioni, si intersecano col tempo collettivo della città, degli eventi sociali. Il dramma personale di Cleo, che, coinvolta nei tafferugli, arriva in ritardo all’ospedale e perde la sua creatura, si impiglia nella rievocazione del massacro del Corpus Christi a Città del Messico. La successione di fotogrammi eloquenti ci mostra le cariche brutali del 10 giugno 1971 ad opera degli halcones, formazione paramilitare di estrema destra, contro gli studenti che protestano contro la privatizzazione dell’istruzione universitaria. Vediamo lo stesso Fermin, finito tra gli uomini degli squadroni neri, irrompere nel market con faccia truce in cerca di manifestanti. Trovandosi di fronte a Cleo con l’arma puntata, sembra esitare e poi sparisce, lasciandola impietrita.

Siamo negli anni 70, tuttavia il vissuto è ancora simbolico per il presente. Le sequenze attivano altri ricordi più recenti di repressioni nel Messico e ovunque. Le folle, le contestazioni, le bande private usate contro il popolo, la povertà nei villaggi dalle terre espropriate ai locali, contrapposta alla ricchezza dei proprietari protetti dallo stato, i loro hobbies costosi, la caccia, le armi la droga, sono ancora materia visiva scottante del presente.

Il film di Cuaron fa ben trapelare la disparità di classe che nel Messico come in altri Paesi del Sud America e del mondo condiziona i destini umani, obbliga i diseredati ad accettazioni fatalistiche o a deviazioni criminali, ma suscita anche ribellione e volontà di resistere.

Mentre risalta la superiorità umana e altruista di Cleo, Sofia che ha toccato il fondo dopo il tradimento del marito, prende esempio da quella donna semplice e ferita, che si rialza. Si libera delle spoglie di moglie svampita e ritrova la propria dignità di donna progettando una nuova esistenza.

Il nuovo nucleo familiare sarà al femminile, con la madre Cleo e i figli e l’impiego di Sofia in un lavoro autonomo.

La resilienza delle due donne che ha avuto il riconoscimento del Leone d’oro di Venezia e dell’Oscar sembra uscire così dalla privacy e dai confini cinematografici, con la forza di un auspicio al cambiamento, rivolto all’intera società messicana dilaniata da ingiustizie antiche.

Serena d’Arbela, giornalista e scrittrice

Pubblicato giovedì 7 Marzo 2019

Stampato il 15/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/red-carpet/la-straziante-dignita/