Poesia, rivoluzione, fantasia carnale, ecco gli ingredienti della vis creativa di un grande regista come Bernardo Bertolucci. Forse però è la poesia il motore segreto della sua invenzione che lo porta a narrare per immagini ed emozioni, a prediligere l’intensità e il mistero dei cineasti giapponesi (per costruire La commare secca (1962) ha pensato a Rashomon di Akira Kurosawa (1950). Del resto egli dice: “la poesia è l’unica cosa che non può essere consumata”.

Poesia, rivoluzione, fantasia carnale, ecco gli ingredienti della vis creativa di un grande regista come Bernardo Bertolucci. Forse però è la poesia il motore segreto della sua invenzione che lo porta a narrare per immagini ed emozioni, a prediligere l’intensità e il mistero dei cineasti giapponesi (per costruire La commare secca (1962) ha pensato a Rashomon di Akira Kurosawa (1950). Del resto egli dice: “la poesia è l’unica cosa che non può essere consumata”.

Dicendogli addio, vediamo scorrere i suoi 18 film, conditi di premi, confluire e scontrarsi tutti gli elementi della sua idea cinematografica: la trasgressione, la passione rivoluzionaria, la sensualità e la raffinatezza, lo sguardo poligonale. Ci accorgiamo che la sua visione dietro l’obiettivo ha colto il movimento della realtà che all’improvviso scompone ogni programma, mirando a ricomporsi in una lontana armonia. Non si ferma, passa di tema in tema cogliendo l’apertura relativistica del tempo e della vita, il collettivo e il privato in una perenne inquietudine.

È indubbio che nel suo racconto filmico e nella cura della forma del linguaggio cinematografico c’è quel lirico punto di partenza legato alla biografia familiare: il padre Attilio illustre poeta e una famiglia satura di cultura.

Il fermento istintivo e quella formazione gli suggeriscono ancora adolescente l’amore per i versi e l’immagine. Vi si lega il cinema, nuova attrazione per lui adolescente a Parigi: la Nouvelle Vague, Jean Luc Godard, FrançoisTruffaut e poi in Italia Pier Paolo Pasolini, le sue inquadrature frontali e sacrali ispirate a Dreyer. Di là partirà, rovesciando la staticità con un originale dinamismo, inseguirà le forme della bellezza, il corpo femminile e maschile, l’espressione, il dialogo col paesaggio nelle sue diverse vibrazioni, dalla grigia piattezza della pianura padana alle distese misteriose del deserto africano, catturando come messaggi il canto degli uccelli delle cicale e dei grilli, i muggiti dei buoi, ma anche i rumori del lavoro quotidiano sulle aie contadine. E poi rievocherà il fascino dei tesori eterni, i capolavori artistici orientali, templi, statue, riti che imprigionano drammi e poi scoverà i misteri profondi dell’intimo, degli sguardi, delle parole, dei silenzi, gli enigmi della natura, il leitmotiv della nebbia parallela allo scorrere delle sue storie e dei personaggi.

Ma c’è anche nel suo filmare l’inquietudine sanguigna della sua terra, la bassa parmense, il fremito rivoluzionario congenito, l’anelito contadino di giustizia, le lotte sociali, il rosso delle bandiere, le promesse del comunismo battagliero. Quel rosso che nel suo film Novecento (1970) contrasta col colore terreo dei volti poveri dei mezzadri sui carretti traballanti, cacciati dagli agrari dai loro poderi il giorno di san Martino, col nero dei gendarmi a cavallo e delle divise fasciste, materia epica del racconto nazional-popolare del film.

Una memoria vissuta che diviene fervore e complessità della sua ispirazione. Lo porterà a cogliere in modo altrettanto autentico l’umanità lacerata delle periferie romane disastrate degli anni 60 osservata con lente esistenziale, le capanne di cartone e le “lucciole” giovanissime e vecchie che si vendono tra le rovine, i ragazzi di vita squattrinati ne La commare secca, suo primo film affidatogli da Pier Paolo Pasolini. C’è nel suo cinema la lezione di Marx, che spinge alla lotta le masse lavoratrici: il “fantasma” del comunismo che è arrivato fin nelle campagne. Le vite parallele dei due protagonisti di Novecento Alfredo ed Olmo, il padrone e il contadino illustrano i contrasti secolari tra profitto e lavoro. E c’è quella di Freud, che scava nel subconscio per sollevare le parti occulte del singolo, c’è la libido svincolata dal sessantotto che insorge contro gli steccati secolari (Ultimo tango a Parigi, 1972) e c’è lo spiritualismo profondo, la saggezza implacabile dell’oriente in cui annega la disperazione individuale (L’ultimo imperatore, 1987).

Bertolucci è maestro nel cogliere soprattutto l’imprevisto, l’anomalia, l’ambiguità, il relativo della verità, i segreti del subconscio che turbano la vita umana e la società con le sue ipocrisie e le ragioni del potere. Qui devono leggersi le discordanze umane, le sfasature tra donna e uomo, tra padri e figli, tra amici e compagni, i tradimenti, i sensi di colpa, la Storia. Così nel film Il conformista (1970) il protagonista Marcello Clerici, uomo mediocre divenuto agente segreto, incaricato dall’OVRA di eliminare a Parigi un importante fuoruscito, non rappresenta solo il volto del regime e il dominio psicologico della dittatura, ma la problematica irrisolta di un omosessuale dilaniato da un’identità sepolta.

La comunicazione del cineasta sta nel restituire queste ambivalenze sullo schermo con l’intensità dell’interpretazione, con l’emozione. Devono essere “sentite”. Anche la musica ha quindi il suo ruolo importante. Nel finale di questo film, dopo la Liberazione dal fascismo, fotogrammi di folla festante coi tricolori irrompono nell’oscurità della scena insieme all’inno di Mameli. Le note avvolgenti hanno una funzione significativa: sembrano inglobare vincitori e vinti, mentre Marcello ritrova sul marciapiede il proprio passato: l’amico fascista Italo e l’autista depravato che molti anni prima da bambino lo ha molestato. Marcello assume il ruolo dell’accusatore smascherando istericamente sia Italo, la cui cecità non è solo fisica ma emblematica, sia l’altro che sta “rimorchiando” un ragazzo. Urlando cerca di scaricare su di loro le proprie colpe, la collaborazione con la polizia segreta, il concorso nel delitto compiuto in Francia, il tarlo della rimozione dell’omosessualità che finalmente svela a se stesso. Ma risulta ancora una volta un vile. Anche nella Strategia del ragno (1970) altra opera significativa liberamente ispirata a un racconto di Borges, le note dell’opera di Verdi sembrano prendere in mano il racconto. La maledizione di Rigoletto diviene da momento thrilling a metafora dell’evento tragico del film, dove si scopre che Athos Magnani, un antifascista creduto assassinato dai fascisti e mitizzato nel suo paese (l’immaginaria Tara) come eroe, è stato invece un debole, un traditore. Egli però si fa uccidere dagli amici per non spegnere la force de frappe della causa antifascista. Sarà il figlio, giunto da fuori, desideroso di verità, a sciogliere i nodi del complicato intreccio di bugie del padre, le reticenze e menzogne dei compagni rimasti e i moventi personali di Draifa, sua amante.

La comunicazione del cineasta sta nel restituire queste ambivalenze sullo schermo con l’intensità dell’interpretazione, con l’emozione. Devono essere “sentite”. Anche la musica ha quindi il suo ruolo importante. Nel finale di questo film, dopo la Liberazione dal fascismo, fotogrammi di folla festante coi tricolori irrompono nell’oscurità della scena insieme all’inno di Mameli. Le note avvolgenti hanno una funzione significativa: sembrano inglobare vincitori e vinti, mentre Marcello ritrova sul marciapiede il proprio passato: l’amico fascista Italo e l’autista depravato che molti anni prima da bambino lo ha molestato. Marcello assume il ruolo dell’accusatore smascherando istericamente sia Italo, la cui cecità non è solo fisica ma emblematica, sia l’altro che sta “rimorchiando” un ragazzo. Urlando cerca di scaricare su di loro le proprie colpe, la collaborazione con la polizia segreta, il concorso nel delitto compiuto in Francia, il tarlo della rimozione dell’omosessualità che finalmente svela a se stesso. Ma risulta ancora una volta un vile. Anche nella Strategia del ragno (1970) altra opera significativa liberamente ispirata a un racconto di Borges, le note dell’opera di Verdi sembrano prendere in mano il racconto. La maledizione di Rigoletto diviene da momento thrilling a metafora dell’evento tragico del film, dove si scopre che Athos Magnani, un antifascista creduto assassinato dai fascisti e mitizzato nel suo paese (l’immaginaria Tara) come eroe, è stato invece un debole, un traditore. Egli però si fa uccidere dagli amici per non spegnere la force de frappe della causa antifascista. Sarà il figlio, giunto da fuori, desideroso di verità, a sciogliere i nodi del complicato intreccio di bugie del padre, le reticenze e menzogne dei compagni rimasti e i moventi personali di Draifa, sua amante.

Ed ecco in Novecento, affresco di tre generazioni impegnate nella lotta di classe, la banda paesana che suona l’Internazionale e il coro dei contadini in rivolta contro gli sbirri a cavallo creare il clima e i sentimenti di un tempo burrascoso fondendo il contenuto documentario con la fiction. Contribuiscono all’energia dell’azione che si sviluppa sul piano visivo sommandosi al grido di battaglia “Basta con san Martino!”. La forza del gorgo ideologico che ci riporta nel cuore delle lotte nelle campagne sembra alla fine pacificarsi nella presenza lirica dal colore impressionista dei campi e della natura.

Ritroviamo la musica In Ultimo tango a Parigi scritto insieme a Kim Arcalli, geniale montatore al suo fianco anche in altre creazioni: il jazz di Gato Barbieri permea ed agita le sequenze di quella storia dall’inizio casuale e dal decorso bollente. Chi non ricorda un film che fece il pieno nelle sale e superò i tribunali? La sensualità scatenata di Paul quarantenne (Marlon Brando) deluso e crepuscolare? La complicità di Jeanne ventenne (Maria Schneider) ribelle verso le convenzioni e curiosa di sensazioni? Le scene erotiche a quel tempo ritenute superscandalose (non in America) scandivano un eros fatto di solo sesso tra le pareti e i pavimenti di un appartamento sfitto. L‘imperativo di Paul “niente nomi” inaugurava un amore estemporaneo, fine a se stesso al di là di ogni responsabilità individuale e sociale, frutto di una potente voglia di trasgressione. Chiari i riflessi di una storica insofferenza verso le regole familiari e tradizionali culminata nella rivoluzione sessantottina, ma anche la fuga dalla realtà in quanto asfissiante normalità. La sconfitta finale del maschio ucciso da Jeanne, spaventata dalla violenza del partner, è però ambigua. Ha un sapore simbolico di riscossa femminile, ma nel contempo di perfidia e ancora una volta ritorna l’imprevisto.

Ritroviamo la musica In Ultimo tango a Parigi scritto insieme a Kim Arcalli, geniale montatore al suo fianco anche in altre creazioni: il jazz di Gato Barbieri permea ed agita le sequenze di quella storia dall’inizio casuale e dal decorso bollente. Chi non ricorda un film che fece il pieno nelle sale e superò i tribunali? La sensualità scatenata di Paul quarantenne (Marlon Brando) deluso e crepuscolare? La complicità di Jeanne ventenne (Maria Schneider) ribelle verso le convenzioni e curiosa di sensazioni? Le scene erotiche a quel tempo ritenute superscandalose (non in America) scandivano un eros fatto di solo sesso tra le pareti e i pavimenti di un appartamento sfitto. L‘imperativo di Paul “niente nomi” inaugurava un amore estemporaneo, fine a se stesso al di là di ogni responsabilità individuale e sociale, frutto di una potente voglia di trasgressione. Chiari i riflessi di una storica insofferenza verso le regole familiari e tradizionali culminata nella rivoluzione sessantottina, ma anche la fuga dalla realtà in quanto asfissiante normalità. La sconfitta finale del maschio ucciso da Jeanne, spaventata dalla violenza del partner, è però ambigua. Ha un sapore simbolico di riscossa femminile, ma nel contempo di perfidia e ancora una volta ritorna l’imprevisto.

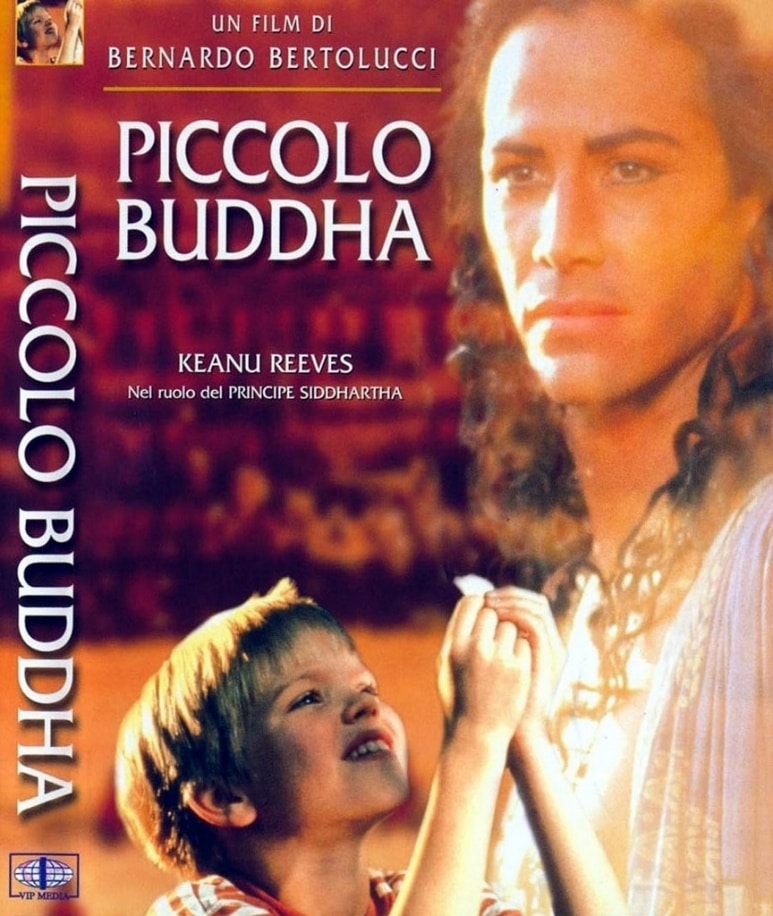

Si dovrebbero riempire pagine per analizzare un percorso cinematografico vario come quello di Bertolucci ma ne ritroveremmo sempre un dato comune: la dialettica problematica tra istinto e ragione e le ossessioni dell’infanzia anche quando si cimenta con grandi epopee. Nell’ultimo film Io e te (2012) come negli storici e sontuosi L’ultimo imperatore e Il piccolo Buddha (1993), si riaffacciano tra uragani e speranze i suoi singolari motivi intimistici, il richiamo della carne, la solitudine, le prigionie familiari, il destino.

Serena d’Arbela, giornalista e scrittrice

Pubblicato venerdì 7 Dicembre 2018

Stampato il 02/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/red-carpet/lartista-dallo-sguardo-poligonale/