Delle donne che hanno combattuto in guerra, nei vari modi in cui lo hanno fatto: di quelle che lo hanno fatto come reporter e fotoreporter: delle conseguenze sulle loro esistenze: di come quella guerra, la Seconda Mondiale, l’hanno vinta. Perché se è vero, come diceva il drammaturgo Eschilo (non a caso un letterato, non uno storico) in guerra, la verità è la prima vittima, allora chi ha cercato di tutelarla durante i conflitti armati merita particolare onore. Come non mai prima di adesso croniste e cronisti non sono adeguatamente protetti, ma sono i bersagli primari delle azioni militari, in cui si sa bene che non si deve conoscere quel che davvero accade. Che agiscano così i regimi, rientra in una logica che ci repelle, ma che non stupisce: nelle (cosiddette) democrazie è gravissimo.

La sequenza delle vittime è lunghissima, i nomi sono troppi per un elenco: ma vorrei citare due giornaliste italiane, Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutuli, per una scia di sangue e di riconoscenza che arriva fino ai giornalisti palestinesi sterminati a Gaza. Nella guerra che cito sopra il prezzo pagato dal giornalismo è stato alto. È una delle prime guerre documentate con un mezzo ulteriore per efficacia, rispetto alla carta stampata: la fotografia, soprattutto quella che usufruisce della cosiddetta istantanea. L’introduzione delle reflex ha cambiato il ruolo del reporter: si scatta con macchine a mano, si può entrare nel vivo dell’azione, in condizioni anche difficili, spesso di pericolo.

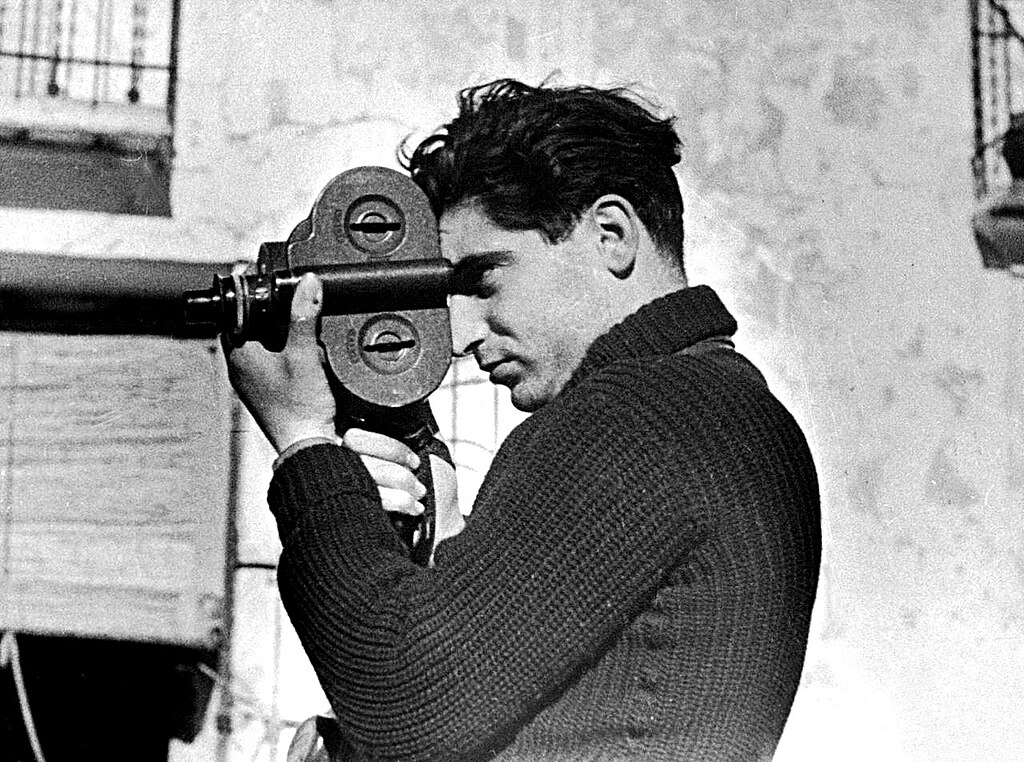

Del resto il grande Bob Capa, autore di veri capolavori della fotografia, in cui l’aspetto artistico non si annulla in quello documentativo – e viceversa – affermava: “Se le tue foto non sono buone, vuol dire che non eri abbastanza vicino”.

Capa, tra i fondatori della mitica Agenzia Magnum, conobbe bene le conseguenze di questa passione della rappresentazione del reale: Gerda Taro, anch’essa fotoreporter straordinaria e sua compagna, morì travolta da un carro armato durante la Guerra Civile spagnola; e lui stesso saltò in aria su una mina in Indocina, nel 1954. In questa necessità di approssimarsi il più possibile all’evento, per farlo conoscere, perché divenga vero per tanti, c’è tutto il valore di una generazione che conobbe l’orrore della Storia, ma non vi si rassegnò: e lo volle narrare, per immagini e non.

Il premio Nobel John Steinbeck dichiarò questo, nella circostanza di una pubblicazione commemorativa: “Capa sapeva che cosa cercare e cosa farne dopo averlo trovato. Sapeva, ad esempio, che non si può ritrarre la guerra, perché è soprattutto un’emozione. Ma lui è riuscito a fotografare quell’emozione conoscendola da vicino”.

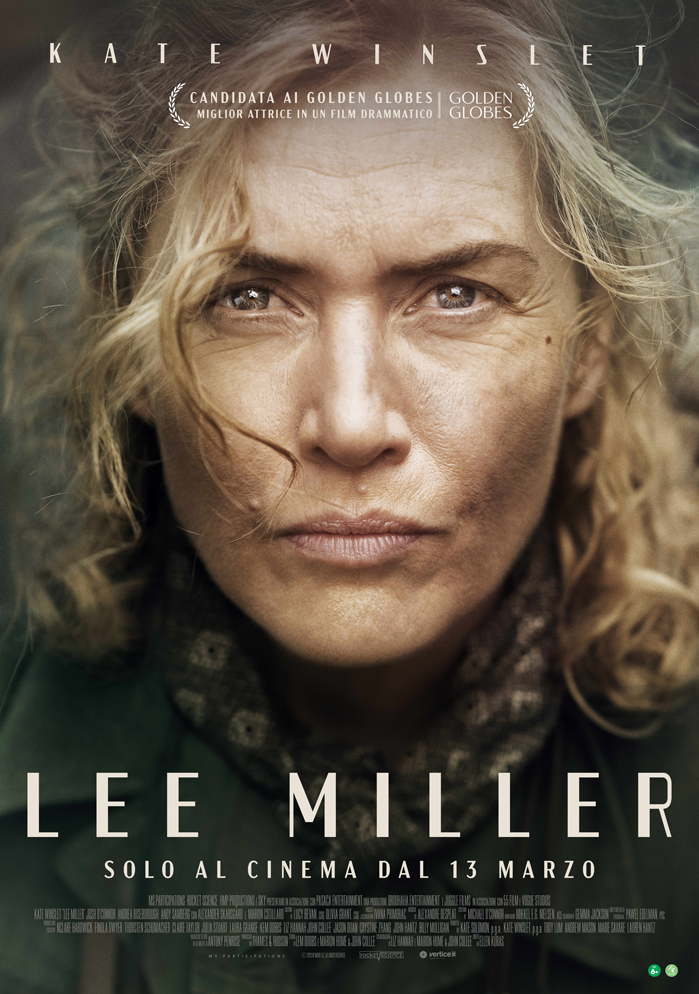

Le parole del grande autore di Furore (a tutt’oggi un capolavoro della letteratura sociale) sono ben utili per inquadrare Lee (nell’edizione italiana Lee Miller, riprendendo nome e cognome), cine biografia di un’altra grande protagonista di quella fase storica.

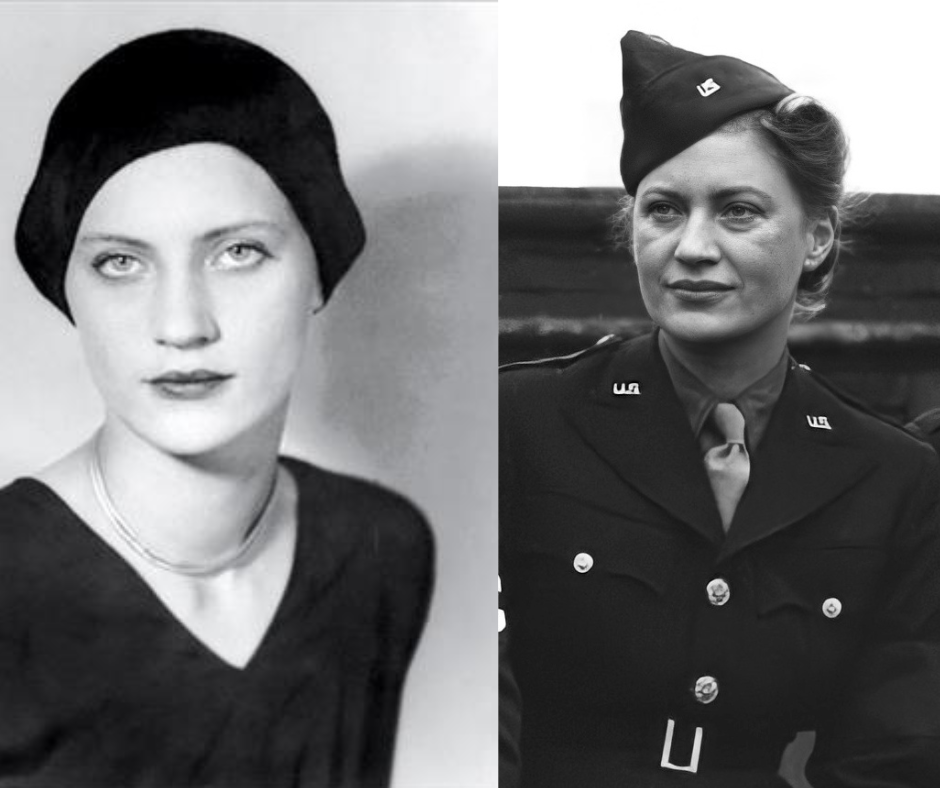

Dopo essere stata una modella famosissima, Lee attinge al patrimonio della conoscenza dell’uso della macchina fotografica appresa dal padre e decide di diventare una fotografa professionista. Si forma nelle scuole migliori, vive fra Parigi e New York, diviene allieva, musa e compagna di Man Ray, frequenta i migliori artisti di quella fase storica (sarà amica di Pablo Picasso e poserà per lui). All’inizio lavora nell’ambito della moda, dell’arte e del costume, ma l’avvento della guerra, che la troverà in Inghilterra, le farà maturare la decisione di vedere e illustrare il conflitto armato da vicino.

Di stanza in Inghilterra, dove lavora per Vogue, le regole inglesi del giornalismo di guerra le impediscono, in quanto donna, di andare al fronte. Quelle statunitensi no. Pur nelle difficoltà dei pregiudizi sulla sua condizione femminile, la Miller arriva nel teatro di guerra come inviata del gruppo editoriale Condè Nast.

Documenterà la battaglia di Inghilterra durante i bombardamenti tedeschi, andrà in Francia dopo poco lo sbarco in Normandia, fotograferà la battaglia di Saint-Malo (durante la quale per la prima volta si utilizzerà un’arma di distruzione di massa poi usata in Vietnam, il napalm), la Liberazione di Parigi, l’incontro tra l’esercito statunitense e l’Armata Rossa a Torgau. Il lavoro che le procurerà il maggior merito storico è sicuramente la documentazione su quanto accaduto a Buchenwald e Dachau, prodotta insieme al collega David Scherman della rivista Life.

Fu la prima testimonianza visiva diffusa nel mondo di quanto di terribile fu operato dal nazismo: le lasciò segni tangibili nella psiche, tanto che il disturbo post traumatico da stress di cui soffrì per il resto della vita, acuito dall’alcolismo, può esser fatto risalire soprattutto a quanto scoperto in una Germania in disfacimento: quello prodotto dalla guerra minimo rispetto a quello etico.

Fu la prima testimonianza visiva diffusa nel mondo di quanto di terribile fu operato dal nazismo: le lasciò segni tangibili nella psiche, tanto che il disturbo post traumatico da stress di cui soffrì per il resto della vita, acuito dall’alcolismo, può esser fatto risalire soprattutto a quanto scoperto in una Germania in disfacimento: quello prodotto dalla guerra minimo rispetto a quello etico.

Una foto di Miller, in particolare, è rimasta nell’immaginario collettivo. Ne fu autrice e interprete, reciprocamente con Scherman, quando si fotografarono a vicenda nella vasca da bagno di Adolf Hitler nella sua casa di Monaco di Baviera. In quello scatto Lee non sorride: ma si può immaginare tutto un senso di irrisione, quella dimensione di libertà e di trasgressione che la sua straordinaria esistenza ha ispirato. Una donna fiera di esserlo pur nelle ferite che tale condizione ha comportato e comporta (a 7 anni subì una violenza sessuale).

Una foto di Miller, in particolare, è rimasta nell’immaginario collettivo. Ne fu autrice e interprete, reciprocamente con Scherman, quando si fotografarono a vicenda nella vasca da bagno di Adolf Hitler nella sua casa di Monaco di Baviera. In quello scatto Lee non sorride: ma si può immaginare tutto un senso di irrisione, quella dimensione di libertà e di trasgressione che la sua straordinaria esistenza ha ispirato. Una donna fiera di esserlo pur nelle ferite che tale condizione ha comportato e comporta (a 7 anni subì una violenza sessuale).

Conosciuta solo in parte la fama e la notorietà che le spettavano – la sua storia e la sua opera divennero realmente conosciute solo dopo la sua morte – l’artista concluderà la sua esistenza in Inghilterra, nella sua dimora, Farley Farm House, che diventerà, grazie al figlio Antony, avuto con il marito Ronald Penrose nel 1947, un museo che documenta il lavoro di raccolta di opere d’arte della coppia.

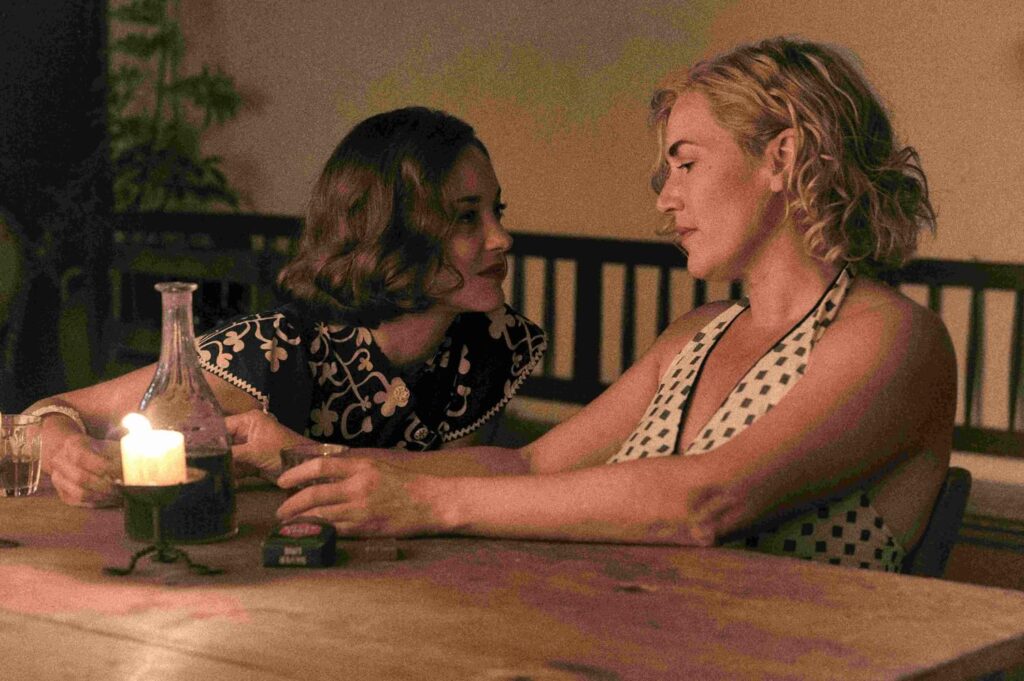

Nel film di Ellen Kuras tutto questo lo trovate, e narrato con diligenza, grazie anche a un cast efficace, in cui la protagonista Kate Winslet dà prova ulteriore del suo talento interpretativo. Forse manca un guizzo d’artista, rispetto alla modalità consueta con cui ormai si costruiscono le biografie cinematografiche. L’impressione è che si sia un po’ standardizzato lo stile narrativo di questo genere di film. Qui si cerca di costruire la vicenda con una serie di flashback con cui Lee, ormai verso il termine dei suoi giorni, malata, stanca e succube dell’alcool, narra a un personaggio (capiremo poi chi è) le vicende della sua esistenza, recalcitrante ad ammettere i suoi meriti, nel dolore costante di aver assistito al crollo così drammatico delle speranze che la cultura delle avanguardie aveva saputo alimentare.

Il nazismo germina nel cuore di quell’Europa a cui gli Usa guardavano con attenzione e rispetto. La generazione che vive questo interscambio così felice tra le due sponde dell’Oceano Atlantico sarà spaccata in due dai totalitarismi europei: farà la sua parte contro un nazifascismo che, fisiologicamente, l’aveva avversata (si pensi al concetto di arte degenerata e ai roghi dei libri; Picasso e Hemingway, giusto per fare due nomi), pagando un prezzo molto alto per la vittoria in quella guerra.

Ecco, il pregio di questo film – trattato dalla critica cinematografica con un po’ di sufficienza: non un capolavoro, ma del tutto decoroso – oltre a valorizzare l’ennesima storia di una donna importante riscattando dal consueto oblio di genere, è quello di raccontare una volta di più cosa comporta il nazifascismo sul piano culturale e quindi della vita concreta delle persone. Cosa significa una guerra sul piano umano. In giorni in cui stiamo riflettendo, una volta di più, cosa significa porsi di fronte alla storia contemporanea valutando con onestà quel che davvero la politica statunitense ha prodotto di nefasto, ricordiamo cosa reciprocamente sanno darsi le culture quando hanno il coraggio di guardare avanti: rompere consuetudini, porsi la questione fondamentale di cosa siano davvero la libertà e la tutela degli esseri umani, degli esseri viventi. Per reagire. Senza violenza, negandosi l’uso di quanto aborriamo. Con determinazione, coraggio. Senza temere i venti del suprematismo, del sovranismo, del disumanesimo. Abbiamo risorse di ben altra qualità. Mettiamole in azione. Mettiamoci all’opera.

Andrea Bigalli, docente di Cinema e teologia all’Istituto superiore di scienze religiose della Toscana

***

A Torino, con Camera, una mostra curata da Walter Guadagnini presenterà dal 1° ottobre 2025 al 1° febbraio 2026 oltre 160 foto messe a disposizione dai Lee Miller Archivies. Saranno esposte molte immagini pressoché inedite. La mostra dà il via ai festeggiamenti per i 10 anni del Centro.

Pubblicato domenica 28 Settembre 2025

Stampato il 18/02/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/terza-pagina/red-carpet/lee-miller-fotoreporter-di-guerra-la-verita-sul-potere-e-lorrore/