Ousemane scende da una utilitaria polverosa nello spazio antistante la foresteria dove vive da un anno, sulla Statale 16 per Foggia. Con lui, quattro amici. Vengono da una giornata di lavoro nei campi di pomodori nei dintorni di San Severo, nel distretto della Capitanata, principale area di produzione di oro rosso del Sud Italia.

Dal 2017 la foresteria Casa Sankara offre riparo a 250 lavoratori agricoli provenienti da Mali, Senegal, Ghana, Costa d’Avorio. Alcuni arrivano dagli insediamenti informali dell’ex Pista aeroportuale di Borgo Mezzanone, di Borgo Tre Titoli e da una moltitudine di masserie occupate a macchia di leopardo in un raggio di 50 km da Foggia. Ma la maggior parte è uscita dal Gran Ghetto, la baraccopoli nella piana tra San Severo e Rignano Garganico, sgomberata nello stesso anno. I terreni su cui sorgeva, di proprietà regionale, sono stati posti sotto sequestro dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari per presunte infiltrazioni criminali nella gestione del caporalato nei campi. Poco tempo dopo e a pochi metri distanti è tuttavia nata una seconda baraccopoli. Qui, al picco della stagione, si concentrano oltre 2mila persone, in baracche improvvisate di legna, teli di plastica e lamiera. Aspettano di essere convocate dai caporali, a cui pagheranno il costo del trasporto ai campi (dai 2 ai 5 Euro). I caporali poi otterranno un’altra percentuale (dai 20 ai 50 centesimi) dal datore di lavoro per ogni cassone raccolto dai membri della loro squadra.

Ed è dal Gran Ghetto che arriva Ousemane, senegalese di 28 anni, dove ha vissuto per più di un anno. «A Casa Sankara abbiamo avuto la possibilità di mettere da parte un po’ di soldi per comprare la nostra macchina. È intestata a uno di noi, ma è di tutti e cinque. Nel ghetto non ce l’avremo mai fatta» commenta il ragazzo, alzando lo sguardo verso la facciata di un prefabbricato dove troneggia il murale di Thomas Sankara, politico e rivoluzionario del Burkina Faso che si impegnò per la riduzione della povertà attraverso il taglio degli sprechi statali e la soppressione dei privilegi delle classi agiate. «Tutte le mattine venivano a prendermi intorno alle 4 con un furgone. Alle 5 riempivo già cassoni di pomodori. E poi di notte, nella baracca dovevo combattere con i topi. Dovevo lasciare al capo (il caporale) i soldi per dormire, per andare a lavoro, per farmi accompagnare in ospedale. Non è facile lavorare tante ore col caldo» aggiunge mentre si avvicina a un gruppo di ragazzi tornati da poco dai campi, distesi a riposare all’ombra di un albero. Sulla Statale 16 sfrecciano autotreni che trasportano decine di cassoni di pomodoro nelle industrie della Campania, dove verrà trasformato.

«Abbiamo sempre sostenuto che la chiusura dei ghetti sarebbe stata possibile se ci fosse stata un’alternativa. Così nel 2017, dopo la chiusura della baraccopoli di Rignano, la prefettura ha trasferito una parte di quelle persone a Casa Sankara» spiega Hervé Latyr Faye, presidente di Ghetto Out, capofila della rete di associazioni vincitrici del bando della Regione Puglia per l’utilizzo, per cinque anni, dell’azienda Fortore. Un’altra parte è ospitata nella struttura Arena, di proprietà del comune di San Severo.

«Ci sono molte richieste di accesso a Casa Sankara, per cui abbiamo dovuto introdurre dei requisiti, ma non chiudiamo le porte a chi non ha i documenti. Accogliamo, ascoltiamo e valutiamo la possibilità di intraprendere un percorso» continua Latyr Faye. «Molte persone che avevano perduto i loro documenti ora sono regolari. Rintracciamo i legali, recuperiamo i documenti. Abbiamo un avvocato che ci aiuta in questo. Persone che hanno vissuto nel ghetto per anni e che non hanno mai avuto la possibilità di rinnovare i loro documenti, arrivando a Casa Sankara hanno avuto la residenza perché abbiamo un accordo con il comune di San Severo. Molti hanno vissuto qui per un periodo e hanno trovato una sistemazione altrove perché hanno raggiunto l’autonomia economica grazie a un lavoro dignitoso» continua mentre camminiamo attraverso i prefabbricati della struttura di accoglienza, disposti ordinatamente e decorati da murales. In uno slargo, una targa cita Nelson Mandela «La libertà è una sola. Le catene imposte a uno di noi pesano sulle spalle di tutti». Intorno i panni stesi ad asciugare.

Per contrastare il caporalato, qui si lavora sui venti ettari di terreni abbandonati messi a disposizione dalla Regione, sedici dei quali coltivati a canapa per uso terapeutico, settore in cui la Puglia registra la maggiore attività in Italia. «Abbiamo stipulato una collaborazione con un’azienda di Bari che ci garantisce i semi e l’assistenza tecnica, mentre noi di Casa Sankara ci impegniamo con la manodopera, remunerata degnamente» aggiunge Latyr Faye. Vicino al campo dalle piante che superano il metro di altezza, i filari dell’uva quasi pronta per la raccolta. «Stessa cosa per il vigneto: noi ci mettiamo la manodopera e un agronomo di un’azienda locale ci supporta nelle varie fasi della coltivazione».

Da un lato del sentiero di breccia, gli operai lavorano all’ultimazione dei nuovi moduli abitativi inaugurati lo scorso 31 luglio dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Ospiteranno altri 400 posti letto, con infermeria, cucina e mensa, sportelli mobili di avviamento e sicurezza sul lavoro attraverso i progetti finanziati dal Fondo asilo migrazione e integrazione (Fami) e dal programma operativo nazionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Pon Inclusione).

«Senza questi lavoratori l’agricoltura pugliese non potrebbe resistere», scrive Emiliano sulla sua pagina social. «Per questo abbiamo dato vita a questo esperimento delle foresterie. Diamo così dignità alla produzione agricola fatta in modo legale e umanamente sostenibile, e soprattutto contrastiamo il caporalato, perché tutto ciò che è bestiale, illegale, che soffoca i diritti umani ed è frutto di abuso, prepotenza, arroganza e di mafia non può essere venduto da un Paese civile, fa solo danno».

Nello stesso giorno è stato attivato anche Senza Caronte, il servizio di trasporto del sindacato Flai Cgil, finanziato dalla Regione, per i lavoratori residenti a Casa Sankara e nel ghetto di Borgo Mezzanone, da e per i luoghi di lavoro, evitando così l’intermediazione illegale da parte dei caporali. Proprio questo meccanismo, che vede i braccianti stipati in furgoni, ha innescato all’inizio di agosto dello scorso anno due gravi incidenti, provocando 16 vittime con la stessa dinamica: uno scontro tra un tir e il furgone dei lavoratori, di ritorno da una giornata di raccolta di pomodori.

Nello stesso giorno è stato attivato anche Senza Caronte, il servizio di trasporto del sindacato Flai Cgil, finanziato dalla Regione, per i lavoratori residenti a Casa Sankara e nel ghetto di Borgo Mezzanone, da e per i luoghi di lavoro, evitando così l’intermediazione illegale da parte dei caporali. Proprio questo meccanismo, che vede i braccianti stipati in furgoni, ha innescato all’inizio di agosto dello scorso anno due gravi incidenti, provocando 16 vittime con la stessa dinamica: uno scontro tra un tir e il furgone dei lavoratori, di ritorno da una giornata di raccolta di pomodori.

«Presto ripartiranno i corsi di italiano. Abbiamo dovuto sospenderli perché lo spazio adibito alla scuola abbiamo preferito darlo a chi aveva bisogno di un tetto sotto cui stare» dice il presidente di Ghetto Out. Parlare italiano è uno dei modi di liberarsi dal caporalato: i caporali servono ai padroni che non saprebbero come dare ordini ai lavoratori, senza la mediazione linguistica dei caporali. Intanto altre utilitarie con cinque passeggeri entrano a Casa Sankara. «La macchina è il grande potere del caporale. Se gliela togli, diventa nessuno» commenta Latyr Faye.

I caporali hanno diversi ruoli nella vita dei braccianti: si occupano, dietro compenso, del trasporto dalle abitazioni ai campi agricoli, degli alloggi in cui dormono fino al cibo. Ma soprattutto del reclutamento e dell’organizzazione dei lavoratori. In questa intermediazione tra il datore di lavoro e il bracciante, l’illecito sta nel fatto che il compenso viene trattenuto direttamente dalla paga del bracciante e nell’arbitrarietà con cui il caporale decide chi lavora e chi no, spesso trattenendo anche i documenti delle persone, rendendole ricattabili. E di conseguenza, sfruttate.

Se nei distretti settentrionali – Emilia Romagna e Lombardia – la raccolta è stata quasi integralmente automatizzata, al Sud, e in particolare in Capitanata, gli appezzamenti delle circa 3.500 aziende locali sono più piccoli e meno adatti alla meccanizzazione. Ed è qui, dunque, che risulta il modello estremo dello sfruttamento lavorativo nell’agricoltura, in cui si concentrano simultaneamente violazioni dei diritti su più livelli. Il rapporto 2018 dell’Ispettorato nazionale del lavoro attesta che circa il 50% delle aziende agricole pugliesi risulta essere irregolare, mentre il 64% dei lavoratori in nero. Il 75% delle persone assunte in agricoltura risultano prive di regolari documenti di soggiorno. Non vengono rispettati neanche i contratti da 50-60 euro a giornata, come richiede il contratto collettivo nazionale del comparto agricolo.

Secondo le stime del Rapporto Flai Cgil (Osservatorio Placido Rizzotto, 2018) le infiltrazioni mafiose nella filiera agroalimentare e nella gestione della domanda e offerta di lavoro attraverso la pratica del caporalato muovono un’economia illegale e sommersa di oltre 5 miliardi di euro.

A livello nazionale, sono tra i 400 e i 430 mila i lavoratori stranieri esposti al rischio di ingaggio irregolare, e di questi 130 mila sono in condizione di grave vulnerabilità. Le donne sotto caporale percepiscono un salario inferiore del 20% rispetto ai loro colleghi. Nei gravi casi di sfruttamento analizzati, alcuni lavoratori migranti percepiscono un salario di 1 euro l’ora, mentre in media si guadagna 3-4 euro per un cassone di 375 chili per 30 euro al giorno. I lavoratori stranieri costituiscono circa un quarto del totale in agricoltura (Dossier statistico immigrazione, Idos 2018) dove, di fatto, il caporalato è l’unico mezzo di reclutamento della manodopera. Ma non mancano gli italiani, come ci ricorda la morte di Pasquale che poche settimane fa si è accasciato mentre raccoglieva angurie nel caldo asfissiante di una serra della provincia di Napoli, a Giugliano. Aveva 55 anni e neanche lo straccio di un contratto.

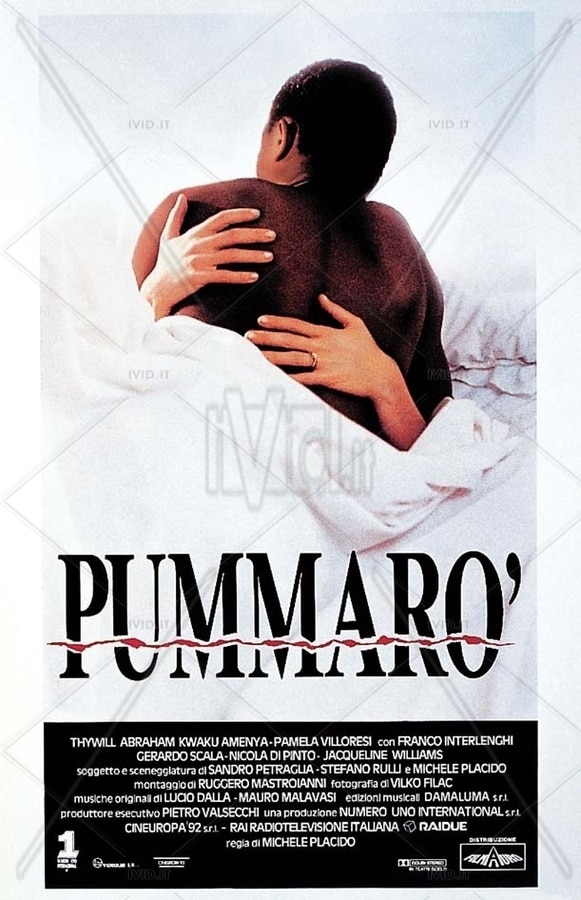

La figura del caporale è piombata nell’immaginario collettivo italiano nel 1990 con Pummarò, film del regista pugliese Michele Placido che racconta le vicissitudini di un ragazzo ghanese. Ma quello del caporalato è un sistema che è sempre esistito. «Scancèlletece dalla società, pe nui poveretti pietà nun ce ne sta» cantava Matteo Salvatore negli anni Sessanta, conosciuto come il più grande cantore sullo sfruttamento. Narrava la vita di stenti e fatica dei braccianti del Tavoliere delle Puglie assoggettati ai caporali, italiani come loro. Continuando in questa digressione, è importante ricordare che proprio in queste terre avvenne il primo omicidio di un parlamentare da parte dei fascisti: Giuseppe Di Vagno, parlamentare che si schierò a fianco dei contadini colpiti dalla violenta e sanguinosa reazione degli agrari all’occupazione pacifica delle terre incolte e dalla repressione poliziesca. Erano gli anni del biennio rosso (1919-1921), anni di importanti lotte sociali che attraversavano il Paese. «Nel settembre 1921 i delitti commessi dagli squadristi si contavano già a centinaia in tutta Italia, ma per la prima volta era ucciso un parlamentare. Non era un caso che questo grave crimine politico fosse stato commesso in Puglia. Già nel 1913 le leghe bracciantili pugliesi erano più numerose di quelle di qualsiasi altra regione italiana» scriveva il giornalista e storico Leo Valiani su l’Espresso in occasione dei cinquant’anni dell’uccisione dell’onorevole Di Vagno.

La figura del caporale è piombata nell’immaginario collettivo italiano nel 1990 con Pummarò, film del regista pugliese Michele Placido che racconta le vicissitudini di un ragazzo ghanese. Ma quello del caporalato è un sistema che è sempre esistito. «Scancèlletece dalla società, pe nui poveretti pietà nun ce ne sta» cantava Matteo Salvatore negli anni Sessanta, conosciuto come il più grande cantore sullo sfruttamento. Narrava la vita di stenti e fatica dei braccianti del Tavoliere delle Puglie assoggettati ai caporali, italiani come loro. Continuando in questa digressione, è importante ricordare che proprio in queste terre avvenne il primo omicidio di un parlamentare da parte dei fascisti: Giuseppe Di Vagno, parlamentare che si schierò a fianco dei contadini colpiti dalla violenta e sanguinosa reazione degli agrari all’occupazione pacifica delle terre incolte e dalla repressione poliziesca. Erano gli anni del biennio rosso (1919-1921), anni di importanti lotte sociali che attraversavano il Paese. «Nel settembre 1921 i delitti commessi dagli squadristi si contavano già a centinaia in tutta Italia, ma per la prima volta era ucciso un parlamentare. Non era un caso che questo grave crimine politico fosse stato commesso in Puglia. Già nel 1913 le leghe bracciantili pugliesi erano più numerose di quelle di qualsiasi altra regione italiana» scriveva il giornalista e storico Leo Valiani su l’Espresso in occasione dei cinquant’anni dell’uccisione dell’onorevole Di Vagno.

Se, però, i vecchi caporali avevano un rapporto con la comunità e il territorio e i braccianti erano parte integrante di un sistema sociale che fungeva loro da riferimento, nel corso degli ultimi decenni, la presenza di caporali stranieri ha rappresentato – e rappresenta – una profonda mutazione antropologica di questo fenomeno. I nuovi lavoratori stranieri vivono nell’invisibilità dei ghetti e finiscono per essere sradicati dal territorio, non avendoci alcun contatto se non quello nei campi agricoli. Le relazioni temporanee e distaccate tra caporale e lavoratore non trovano più neanche il conforto dell’appartenenza a una comunità. «Ed è questa doppia condizione di estraneazione (rispetto al paesino del Tavoliere di cui non sanno niente e, soprattutto, rispetto al caporale con il quale, per quanto loro connazionale, non hanno alcun vincolo sociale, comunitario) che trasforma i braccianti in schiavi» scriveva il giornalista e scrittore Alessandro Leogrande in Uomini e caporali (Feltrinelli, 2008).

Se, però, i vecchi caporali avevano un rapporto con la comunità e il territorio e i braccianti erano parte integrante di un sistema sociale che fungeva loro da riferimento, nel corso degli ultimi decenni, la presenza di caporali stranieri ha rappresentato – e rappresenta – una profonda mutazione antropologica di questo fenomeno. I nuovi lavoratori stranieri vivono nell’invisibilità dei ghetti e finiscono per essere sradicati dal territorio, non avendoci alcun contatto se non quello nei campi agricoli. Le relazioni temporanee e distaccate tra caporale e lavoratore non trovano più neanche il conforto dell’appartenenza a una comunità. «Ed è questa doppia condizione di estraneazione (rispetto al paesino del Tavoliere di cui non sanno niente e, soprattutto, rispetto al caporale con il quale, per quanto loro connazionale, non hanno alcun vincolo sociale, comunitario) che trasforma i braccianti in schiavi» scriveva il giornalista e scrittore Alessandro Leogrande in Uomini e caporali (Feltrinelli, 2008).

Nel 2016 il Parlamento ha approvato la legge 199 contro il caporalato che penalizza il datore di lavoro che «sottopone i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfitta del loro stato di bisogno». Le azioni promosse dalla Regione Puglia per lo smantellamento dei ghetti e il superamento del caporalato vanno nella giusta direzione. Ma non basta. Lo scorso 4 luglio un decreto del ministero del Lavoro ha istituito un tavolo operativo per monitorare e organizzare interventi di contrasto a questo fenomeno: la legge 199 risulta insufficiente, avendo carattere prevalentemente repressivo perché interviene sul fatto avvenuto e non sulle cause.

Quali sono queste cause? Pensiamo alle passate di pomodoro vendute a 49 centesimi, il modello del sottocosto che ha riempito il mondo della grande distribuzione. Un mondo dietro cui si nasconde lo sfruttamento non solo dei braccianti, ma anche dell’ambiente. I 49 centesimi delle conserve di pomodoro sono determinati dalle aste online a doppio ribasso che permettono ad alcuni gruppi, soprattutto discount della grande distribuzione, di acquistare enormi partite di prodotti, per lo più conservati, come le passate di pomodoro, a un prezzo irrisorio. Lo fanno sui prodotti a loro marchio per poi venderli a pochi centesimi. La conseguenza è che chi produce e trasforma il pomodoro non rientra nei costi di produzione. L’unica alternativa che si ha a disposizione è quella di tagliare i costi del lavoro e della qualità. La qualità si abbassa perché si deve aumentare la resa di produzione, aumentando quindi l’uso di prodotti chimici sul campo. Il costo del lavoro nei campi di pomodoro diventa altresì sfruttamento e caporalato. Secondo l’Anicav, l’associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali, il fatturato dell’industria del pomodoro si aggira sui 3 miliardi di euro. L’Italia è il secondo trasformatore mondiale, dietro la California e seguita dalla Cina e detiene il 50% della produzione a livello europeo. Eppure, nonostante questi numeri, il pomodoro italiano vede ogni anno diminuire il prezzo della materia prima e del prodotto trasformato.

Ci sono diverse azioni politiche e culturali sul territorio pugliese che rispondono a queste problematiche e che rilanciano il comparto. Dal 2014 Sfruttazero è uno di queste. Le associazioni Solidaria di Bari e Diritti a Sud di Nardò (Lecce) autoproducono salsa di pomodoro, trasformando l’oro rosso in simbolo di emancipazione e riscatto. «Non è solo un progetto agricolo, ma anche una reazione allo status di sfruttato che vivono in queste terre italiani e stranieri. Siamo partiti da questo, ma avevamo un’idea di carattere politico: mettere insieme le esigenze e i bisogni quotidiani delle persone, come avere dei documenti, un reddito, un lavoro» dice Gianni De Giglio di Solidaria. «Negli ultimi anni, a livello nazionale si sta finalmente accendendo il dibattito sulle responsabilità della grande distribuzione che, attraverso le multinazionali, impone il prezzo del prodotto e non solo. Spesso l’imposizione è anche sulle quantità e le modalità di produzione che scaricano i costi sulla filiera agricola a ritroso. Il capro espiatorio è il caporalato, non escludendo ovviamente tutte le responsabilità che questo fenomeno ha» aggiunge De Giglio.

L’investimento su questo progetto è stato avviato attraverso una campagna di crowdfunding, un finanziamento dal basso con il quale ciascuno ha potuto donare una somma a piacimento. «Siamo passati dalle 2.500 bottiglie del primo anno ai poco più di 22mila vasetti di quest’anno, con una produzione di pomodori di 270 quintali. Siamo cresciuti anche a livello contrattuale perché quest’anno Sfruttazero ha stipulato 30 contratti con retribuzione prevista dal contratto nazionale agricolo. Ben lontani dai 3-4 euro a cassone, come purtroppo avviene nella maggioranza dei casi» chiosa Rosa Vaglio di Diritti a Sud.

Tutto il processo produttivo, dalla piantumazione dei pomodori fino alla distribuzione del prodotto viene autogestito. “L’etichetta narrante” fornisce informazioni dettagliate sulla varietà dei pomodori utilizzati, sul luogo della coltivazione e della trasformazione e su tutti i costi sostenuti che vanno a determinare il prezzo di ogni singolo vasetto di salsa. La coltivazione avviene secondo i principi dell’agroecologia, nel rispetto dell’ambiente. Vengono impiegate solo varietà locali di pomodoro, come il San Marzano e il Fiaschetto. Perché è questo il punto di forza del made in Italy: la biodiversità che varia da regione a regione. E la scelta delle due associazioni risponde alla volontà di differenziare una merce che sugli scaffali della grande distribuzione è sempre più standardizzata e che fa sì che le qualità tipiche del luogo di produzione perdano peculiarità: un prodotto uguale a quello che si può trovare su qualsiasi altro scaffale nel mondo. Dalla California alla Spagna, dalla Turchia alla Cina.

La trasformazione avviene in un laboratorio di Bari autogestito dall’associazione Solidaria, mentre a Nardò in un’azienda locale che rispetta i diritti dei lavoratori. È proprio nelle campagne di Nardò che nel 2011 ha avuto luogo la più grande mobilitazione dei braccianti agricoli schiavizzati – a un anno e mezzo dopo quella di Rosarno, in Calabria – che è riuscita a guadagnare una forte eco nazionale. A seguito di questi fatti, nel 2017 la sentenza di primo grado del tribunale di Lecce porterà all’arresto quattro imprenditori salentini e nove africani, tra cui l’algerino Saber Ben Mahmoud Jelassi detto Sabr, che diede il nome all’indagine giudiziaria condotta nel 2011. Sentenza, però, ribaltata dalla Corte d’Appello lo scorso aprile che ha visto l’assoluzione di undici dei tredici condannati perché, al tempo dei fatti, il reato di riduzione in schiavitù non era previsto dalla legge.

La distribuzione della salsa Sfruttazero avviene all’interno del circuito Fuori Mercato, rete nazionale che collega realtà solidali ed etiche – mercatini di autoproduzioni, cucine e spacci popolari, spazi autogestiti e piccole botteghe – in contesti urbani e rurali da Nord a Sud sull’esempio del movimento dei Sem Terra brasiliani e del Soc Sat andaluso, sindacato che difende i braccianti nella regione del sud della Spagna. «Il 50 per cento della salsa prodotta va nei gruppi di acquisto solidale delle grandi città. Certo, la nostra salsa ha un prezzo diverso rispetto a quella presente nella grande distribuzione. Se non avessimo delle associazioni che trasmettono ciò che facciamo, che corrisponde a ciò che fanno anche loro, non riusciremo ad avere questo tipo di risposte» continua Vaglio.

L’autocertificazione partecipata rende il consumatore parte integrante della filiera, avendo la possibilità di seguire tutte le fasi lavorative. «Abbiamo molte persone che vengono nei campi a vedere come si lavora. C’è inoltre una scheda tecnica che è un quaderno di campagna e basta incrociare le giornate di lavoro con i dati presenti su questo quaderno per vedere effettivamente che tipo di trattamenti vengono fatti» dice Angelo Cleopazzo di Diritti a Sud.

Ma ci sono delle criticità. «Noi non siamo contadini. In agricoltura non ci si inventa, si ha bisogno di sperimentare, di documentarsi e affidarsi ai consigli di persone più esperte. Ma non è questo il grande limite. In questi anni abbiamo conosciuto moltissime persone africane, ma pochissimi contadini. Pochissime persone che già nella loro terra lavoravano in campagna. Non sono qui e non vengono qui per coltivare i nostri campi. Molti di loro hanno altre aspirazioni. Lo fanno perché è l’unico sbocco lavorativo che trovano, sfruttato e mal pagato. Molti giovani italiani sono lontani dall’agricoltura da tantissimi anni. A Nardò, ad esempio, che ha un’estensione terriera importante, l’istituto agrario ha chiuso. Quindi è una questione di approccio sistemico» chiosa Cleopazzo.

L’agricoltura è il principale settore lavorativo del Sud Italia, ma molti giovani non ne vogliono sentir parlare. Secondo il Rapporto sull’economia e sulla società del Mezzogiorno della Svimez, l’associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, il 72% di chi emigra da queste terre ha meno di 34 anni. Dal 2002 al 2017 c’è stato un vuoto giovanile pari al numero di abitanti della città di Napoli: poco meno di un milione di persone. «Manca nel vissuto culturale del Paese questa attenzione al cibo, alla cura della terra, alla produzione agricola. C’è bisogno di una nuova fase di una riforma grande in termini agrari a livello nazionale. C’è bisogno di tornare a parlare di questi temi per riuscire a incidere anche sulle volontà e le aspirazioni di chi si vuole effettivamente cimentare nel lavoro in campagna. C’è in questo un grande limite» aggiunge ancora Cleopazzo.

Il due per cento del ricavato della salsa Sfruttazero viene destinato ad una cassa di mutuo soccorso con cui le due associazioni sostengono mobilitazioni per i braccianti agricoli e per tutte quelle realtà che hanno carattere politico. «Ci autogestiamo – è scritto sulla pagina social del prodotto – e lo facciamo in tutte le fasi di quella che per noi non è una filiera. È lotta di classe».

Mariangela Di Marco, insegnante

Pubblicato martedì 8 Ottobre 2019

Stampato il 05/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/il-quotidiano/pomodori-rosso-sangue/