Articolo scritto il 29 agosto 2025 in occasione dei 100 anni della partigiana Alba Montello detta Gina di Latisana (Udine) da Lorenzo Fabbro, presidente della sezione ANPI Premoli (Sezione ANPI dei comuni friulani di Palazzolo dello Stella, Precenicco, Muzzana e Pocenia, dedicata al partigiano Duilio Fabbro “Premoli”). In calce al testo le traduzioni in italiano delle espressioni in lingua friulana.

Articolo scritto il 29 agosto 2025 in occasione dei 100 anni della partigiana Alba Montello detta Gina di Latisana (Udine) da Lorenzo Fabbro, presidente della sezione ANPI Premoli (Sezione ANPI dei comuni friulani di Palazzolo dello Stella, Precenicco, Muzzana e Pocenia, dedicata al partigiano Duilio Fabbro “Premoli”). In calce al testo le traduzioni in italiano delle espressioni in lingua friulana.

***

Oggi compie cento anni Alba Montello, per tutti “Gina” e questa, in struc, ma propit in struc (1) è la sua storia.

Il padre Emilio Montello è stato un socialista della prima ora e nel 1921 fu tra i fondatori del Partito Comunista a Ronchis; assieme a Pietro Montello in quel periodo avevano fatto partire una cooperativa di lavoro e produzione che funzionava bene ma ben presto, con l’avvento del fascismo, iniziarono i problemi. Lui e Pieri a àn scugnût bevi inseme il vueli di riç (2) ed Emilio fu addirittura costretto ad allontanarsi dal paese e sparire per un lungo periodo.

Sua madre Secondiana, che tutti chiamavano Alba, rimasta sola con i fratelli Luisa ed Augusto dovette tornare presso la famiglia di origine a Portogruaro ove il marito poté raggiungerla solo nel 1924; l’anno seguente, il 29 di agosto 1925 nacque Gina.

Come molte famiglie antifasciste di quegli anni i Montello decisero di emigrare in Francia, al nord, vicino al Belgio, nella zona di Lille, sotto la linea Maginot. Gina racconta che era molto piccola quando lasciarono l’Italia tanto che non aveva fatto in tempo ad imparare l’italiano ed il francese divenne la sua prima lingua assieme al friulano ed al dialetto di sua madre che si parlava in casa. Aggiunge che quello dell’infanzia passata in Francia fu tra i periodi più belli della sua vita; là frequentò tutte le scuole con buon profitto, perché le piaceva studiare e rendere orgoglioso il padre – operaio – che era fissato con l’importanza dell’educazione e dell’istruzione, i valori più importanti che ha voluto trasmettere ai figli.

La scuola in Francia le piaceva molto, si faceva anche canto, teatro e recitazione e ricorda ancora con viva emozione i vestiti che le cuciva a mano la madre. Erano felici ma purtroppo nel 1941, a causa della guerra e della mancanza di lavoro, quando i tedeschi iniziarono a bombardare l’Inghilterra passando sopra le loro teste con le loro macchine di morte, furono costretti ad andarsene ancora una volta; la madre non voleva assolutamente tornare in Italia ma alla fine il padre decise di rientrare a Ronchis dove avevano lasciato la casa di famiglia e dove contava di tornare a lavorare con la vecchia cooperativa.

Per lei fu molto difficile ambientarsi; era un’adolescente che parlava solo francese e friulano e dovette imparare l’italiano e faticare per inserirsi nel tessuto sociale di un piccolo paese come Ronchis. Ricorda anche che tutta la famiglia soffrì il clima soffocante imposto dalla cultura perbenista e cattolica che si respirava in Italia rispetto alla laicità della società francese dalla quale venivano, ma alla fine dovettero adattarsi … erano comunisti e lei era forsit mieze batiade (3) e così, per mettersi in pari con i suoi coetanei, dovette recuperare una serie di sacramenti che le vennero somministrati quasi di nascosto, alla stregua del matrimonio delle donne che a quei tempi chiedevano di sposarsi mentre erano in stato interessante.

Suo padre Emilio cercò di rientrare a lavorare nella cooperativa, che si occupava di manutenzioni stradali, realizzazione di scoline e lavori simili, ma purtroppo i suoi vecchi soci avevano cambiato fede politica, si erano iscritti al Partito fascista e lui era stato estromesso da ogni incarico … non la prese bene e reagì cercando di farsi precaria giustizia a suon di legnate agli ex compagni, tanto che venne anche denunciato.

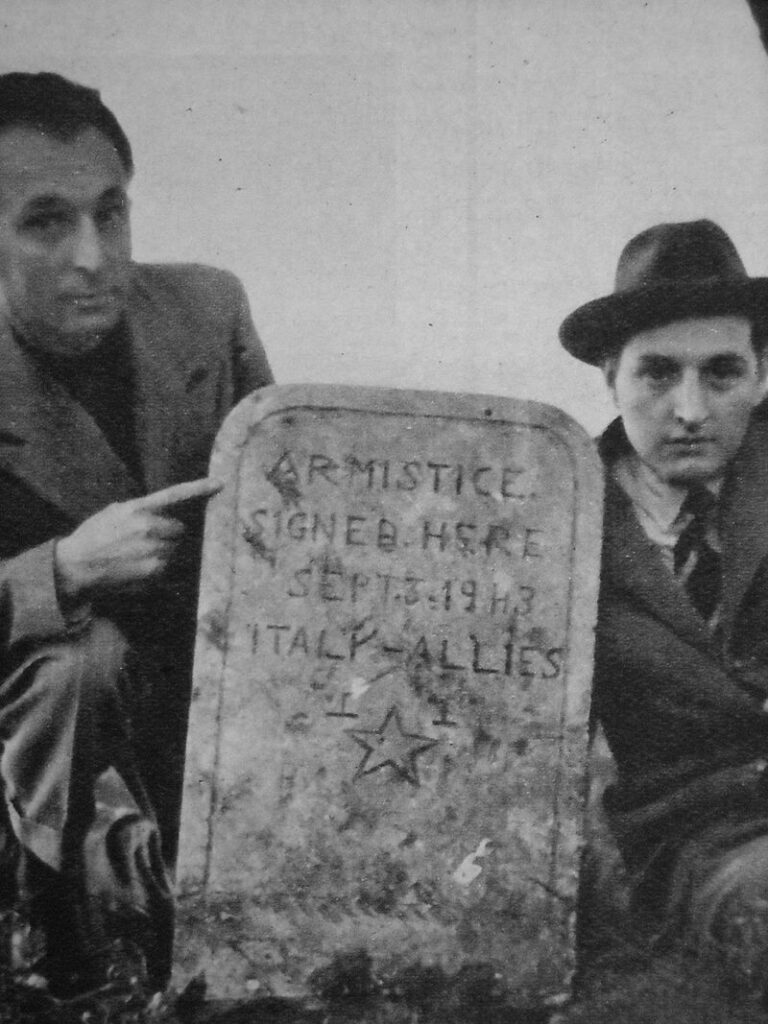

La vita era difficile, dura, per le difficoltà economiche, per l’oppressione del regime fascista e per la sciagurata guerra nella quale il paese era stato trascinato da Mussolini. Nel frattempo, gli anni passavano e Gina aveva iniziato a lavorare per imparare il mestiere di magliaia. Quando arrivò l’8 settembre del 1943, aveva 18 anni, e ricorda quella giornata con grande emozione, come se fosse oggi; lei e suo padre si erano ritrovati assieme a tante persone davanti al Municipio per ascoltare i discorsi e le comunicazioni delle autorità e c’era un clima di festa ma anche di grande tensione. Lui la guardò negli occhi e le disse, sorridente e determinato, frute, cumò sì che e scomence la lote (4).

Solo un paio di mesi dopo, era novembre, nel corso di un’azione della Gap, le toccò di vedere il primo morto ammazzato che le suscitò un grande sgomento e un forte senso di rifiuto della violenza e della morte; non aveva paura, ma rabbia per quello che si era costretti a fare … pensò che non sarebbe stato quello il suo modo di lottare.

Con altre compagne portavano ordini, documenti e materiali; ricorda che una mattina, assieme a Giovanna Grando di Latisana dovevano andare verso Marano e, arrivate di fronte al San Giusto a Palazzolo, incontrarono un gruppo di fascisti armati tra i quali riconobbe un ragazzo del suo paese. Alla loro vista si allarmarono e così, per evitare di rischiare di essere catturate entrambe, Giovanna decise di andare avanti da sola mentre lei attraversò i campi ed uscì sulla strada in direzione Tubi. Non appena giunse a casa avvisò subito chi di dovere. La Grando fu catturata e portata alle prigioni di Palmanova mentre Gina fu consigliata di andarsene da casa per un mese onde evitare spiacevoli conseguenze.

Tutta la famiglia era impegnata nel supportare la Resistenza, ricorda che nel loro cortile, platât sot da la palade (5) c’era un deposito di armi dei partigiani. Dopo i bombardamenti di Latisana nel mese di maggio del ’44, parte dell’ospedale per un periodo si trasferì a Ronchis nelle scuole elementari. A casa ospitarono una signora – moglie del primario dell’ospedale di Udine – la prima volta nell’autunno del ’44 e le successive verso fine febbraio ’45, perché doveva prendere accordi con il dott. Loredan e ritirare materiale medico, in quanto c’era estrema necessità di medicinali da portare ai partigiani che si trovavano in montagna. La signora arrivava sempre verso sera, allora Gina correva all’ospedale e all’infermiere che collaborava diceva “c’è Anna” e lui capiva, ma purtroppo non sempre il materiale era pronto, c’era sempre da aspettare un giorno o più. In casa la tensione era alta per paura d’una soffiata con suo padre che andava su e giù in strada e, al minimo sospetto, faceva nascondere la loro ospite in soffitta.

Gina non aveva paura, racconta che loro, i giovani, avevano la rabbia contro i fascisti e l’incoscienza dei 20 anni che li animava, e che la sua povera mamma ogni volta che tornava a casa le diceva ti ni fâs murî ducjus (6).

Ricorda che quella sera gli aveva portato in ospedale una bottiglia di vino bacò che produceva suo padre; era in vigore il coprifuoco e così partirono la mattina seguente, poco prima che facesse giorno, salutarono l’infermiere che lo aveva in custodia e si avviarono, lui a piedi e lei al suo fianco spingendo la bicicletta. Sapevano che sarebbe stato molto rischioso ed infatti, dopo una decina di minuti incrociarono una ronda che intimò loro di fermarsi. Tutto sembrava perduto ma Gina riuscì a mantenere il sangue freddo ed ebbe la prontezza e l’intuizione di inventarsi qualcosa. Si mise a ridere e apostrofò il suo compagno con frasi di rimprovero ad alta voce: “ti avevo detto di non esagerare col bacò…… cjochele, ti plâs il bacò eh? (7) … e adesso non stai neanche in piedi”. Lui, capita l’antifona, si finse ubriaco, e continuando a battibeccare e caracollare passarono davanti alla pattuglia suscitando ilarità, compatimento e qualche battutaccia ma, fortunatamente, li lasciarono proseguire senza prestar loro troppa attenzione e riuscirono ad evitare l’arresto o quello che sarebbe stato un pericoloso conflitto a fuoco con la scorta. Gina rivela sorridendo che il compagno Ermes Brezzano, “Isonzo”, compianto dirigente del Comitato Regionale dell’ANPI, le raccontò che conobbe un comandante partigiano fiorentino il quale, tornato in Friuli 50 anni dopo la Liberazione per partecipare a un convegno svoltosi in Carnia, narrò divertito ai presenti di quella ragazza friulana che lo salvò dai nazi-fascisti con il trucco del bacò.

Uno dei ricordi più tristi invece riguarda Arrigo Zoratti “Beppe” di Teor; Gina lo ricorda con commozione come un ragazzo ricco di entusiasmo e di ideali come tutti i giovani che condividevano con loro la lotta partigiana. La sera, quando si trovavano assieme sull’argine del Tagliamento verso Fraforeano, lui soleva dirle “Gina adesso noi lottiamo, ma poi avremo la libertà e potremo chiedere ai padroni i nostri diritti … altrimenti sciopero!”.

Nei loro incontri spesso veniva pronunciata la parola “un doman” (8) ma per Arrigo non ci fu un domani. Quel giorno, all’imbrunire, ricorda di essere stata assieme a lui sulla riva del Tagliamento perché dovevano incontrare i partigiani di Morsano che si trovavano sull’altra sponda. Passò parecchio tempo prima di concludere l’incontro e a Ronchis c’era il coprifuoco e la ronda dei cosacchi; Arrigo non volle fermarsi e si avviò in bicicletta verso Rivignano mentre lei per arrivare a casa doveva solo fare un breve tratto tra i campi ed attraversare la strada. Quando fu quasi arrivata al portone venne fermata da una pattuglia per un controllo, le andò bene, anche se dopo averle fatto molte domande la lasciarono entrare in casa ma tornarono per due o tre volte durante la notte per assicurarsi che fosse a letto. Alle prime ore del mattino seguente, era l’8 di marzo del 1945, un gruppo di tedeschi circondò la casa di Rivignano dove dormiva Arrigo per tentare di catturarlo. Lui tentò di scappare gettandosi da una finestra ma venne colpito da una raffica di mitra e morì. Il suo corpo venne abbandonato sul ciglio della strada su due tavole a forma di croce e con un cartello recante la scritta “Questa è la fine dei partigiani”.

Per fortuna di lì a poco la guerra finì ma quegli anni avrebbero segnato per sempre il percorso della vita di quelli come loro; c’era da continuare a lottare, questa volta senza armi, per affermare i diritti e lo fecero lavorando per il partito, il sindacato, nell’Anpi. Gina ricorda che una delle prime esperienze della sua vita politica fu quella della propaganda che fece assieme alle compagne per portare le donne a votare per la prima volta al Referendum del ’46. E quel risultato se lo erano guadagnato durante la Resistenza, eccome se se lo erano guadagnato! Poi si sono succeduti tanti, tanti anni di militanza e di impegno, decine e decine di campagne elettorali, l’organizzazione e la partecipazione a centinaia di assemblee, di scioperi, di manifestazioni, migliaia di ore di riunioni e discussioni ma anche di condivisione, strette di mano, sorrisi, abbracci, fraterna convivialità e amicizia, soprattutto tra donne, quelle meravigliose compagne che la circondavano sempre e si muovevano dispensando cure e consigli, intelligenza, autonomia di pensiero e indipendenza di azione sempre rispettate e considerate anche negli ambienti maschili.

Gina si sposò con Lino Casasola ed ebbe due figlie, Luisa nel 1954 e Flavia nel 1957. Poi è arrivata anche la grande gioia di nipoti e bisnipoti. Oltre alla sua famiglia c’è stata anche, per tutta la vita, la famiglia allargata dei compagni e delle compagne, del partito, del sindacato, dell’Auser che ha contribuito a fondare nella Bassa, e naturalmente e soprattutto dell’Anpi, per lei davvero la sua seconda famiglia, nella quale è stata onorata di essere per tanti anni componente della direzione provinciale lavorando accanto al caro Federico Vincenti.

Gina ritiene che la sua non sia “una grande storia” ma è sicura “di aver fatto il proprio dovere”. Pensieri ricorrenti tra uomini e donne della sua generazione che hanno attraversato, con passo risoluto e sguardo al futuro, gli anni intensi e terribili del secolo breve. Quando fare il proprio dovere è qualcosa di straordinario. Par che il doman al sedi miôr (9), per lasciare ai figli ed ai nipoti un mondo di pace e libertà che sono durate più di settant’anni e che adesso sono drammaticamente messe in discussione. Grazie per tutto Gina, grazie per il lunghissimo esempio ed anche per l’eredità del racconto, il regalo che vorresti, lo sappiamo bene, ha a che fare con la memoria, l’impegno, l’amore e le maniche rimboccate. Auguri!

Lorenzo Fabbro, presidente della sezione Anpi dei Comuni friulani di Palazzolo dello Stella, Precenicco, Muzzana e Pocenia, dedicata al partigiano Duilio Fabbro “Premoli”

Note

1 in breve, ma proprio in breve

2 Lui e Pietro hanno dovuto bere assieme l’olio di ricino

3 forse mezza battezzata

4 bambina, ora sì che incomincia la lotta

5 nascosto sotto la palizzata

6 ci fai morire tutti

7 ubriacone ti piace il bacò eh?

8 un domani

9 per un domani migliore

Pubblicato domenica 7 Settembre 2025

Stampato il 21/01/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/ci-guidavano-le-stelle/cento-candeline-per-la-partigiana-alba-gina-montello/