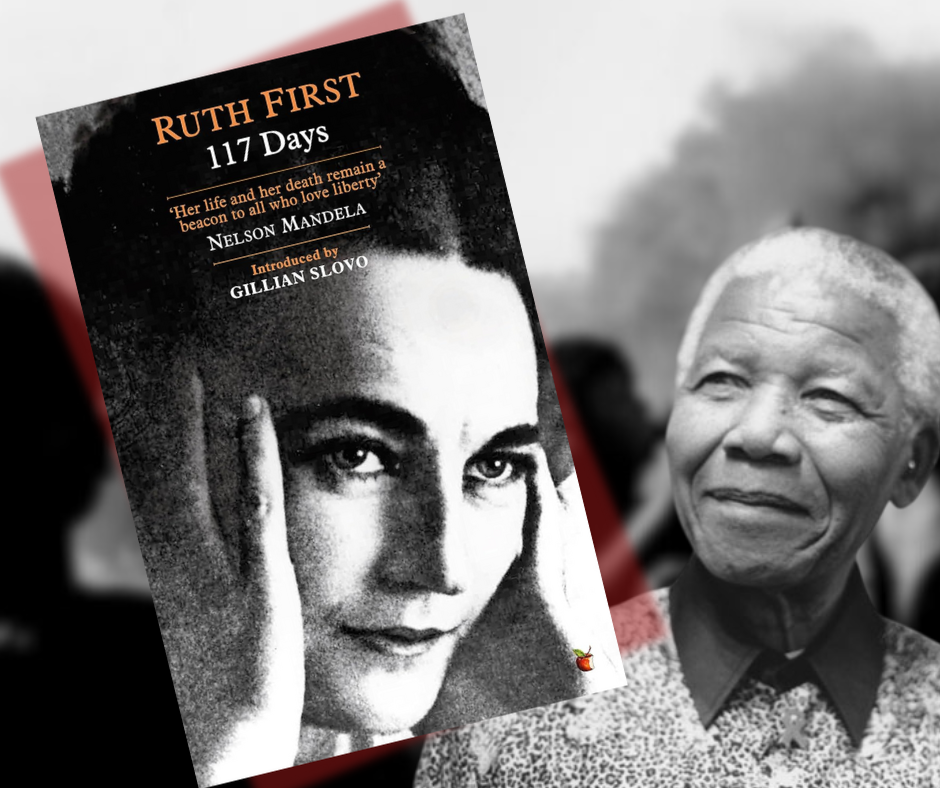

«Ero in prigione quando Ruth First fu assassinata, mi sentivo quasi solo. Avevo perso una sorella d’armi […]. Non è una consolazione sapere che vive oltre la tomba».

«Ero in prigione quando Ruth First fu assassinata, mi sentivo quasi solo. Avevo perso una sorella d’armi […]. Non è una consolazione sapere che vive oltre la tomba».

Nelson Mandela, 2010

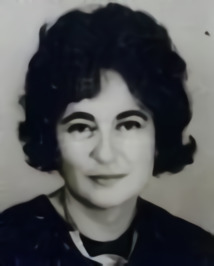

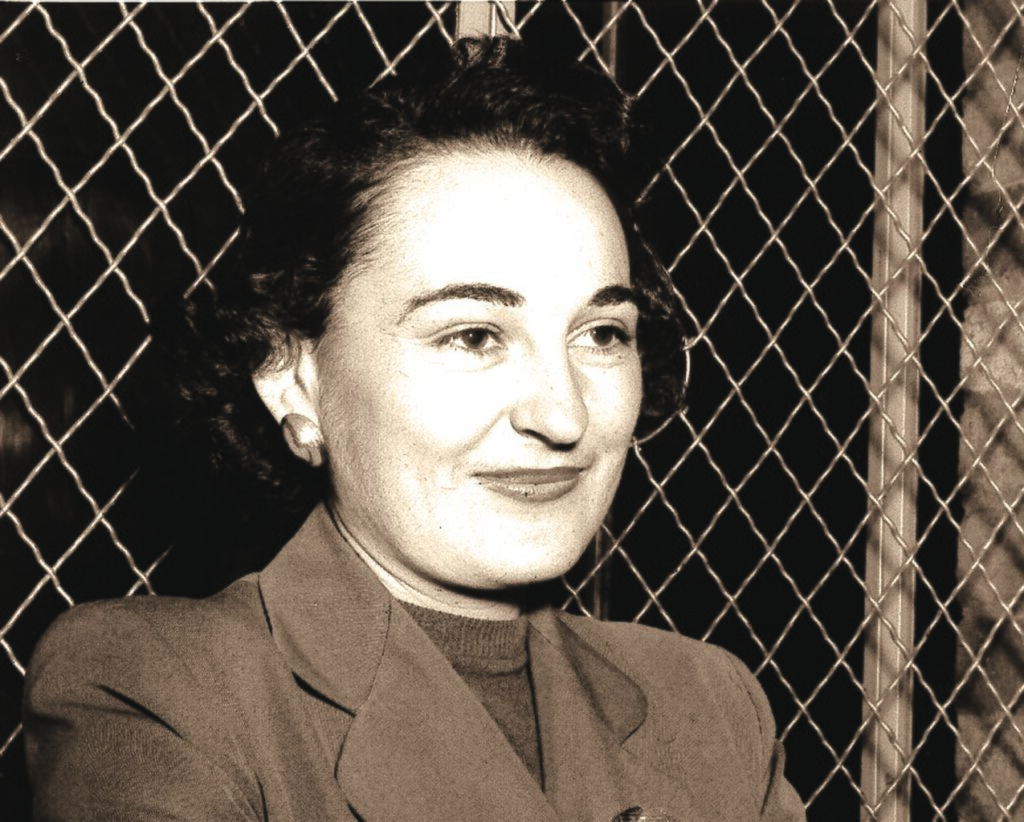

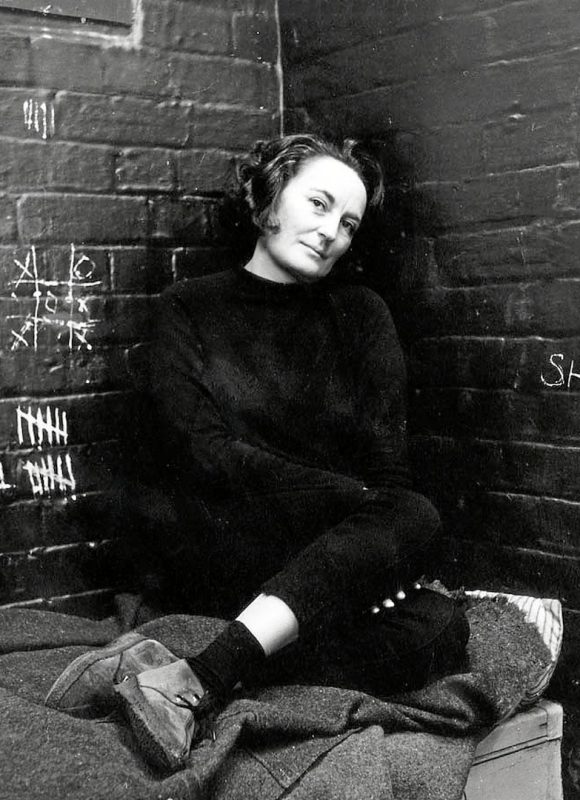

Nata a Johannesburg nel 1925, Ruth First apparteneva a una famiglia di ebrei lituani emigrati in Sudafrica. Dopo aver completato gli studi all’Università di Witwatersrand, dove si laureò in sociologia, First si avvicinò al mondo del giornalismo e iniziò a lavorare come reporter per vari quotidiani sudafricani, tra cui The Guardian e The Rand Daily Mail. Iniziò a farsi conoscere da giovane giornalista militante sin dal 1946 per il suo stile investigativo rigoroso e per la sua abilità nel collegare i fenomeni di violenza, razzismo e oppressione a strutture più ampie di potere, sia a livello locale che globale. La sua analisi non si limitò a descrivere gli effetti dell’apartheid, ma si spinse a svelare le cause storiche e sociali che generavano quel sistema discriminatorio.

Come direttrice dell’edizione di Johannesburg del settimanale The Guardian, First promosse inchieste sulle condizioni di vita e di lavoro nelle miniere, nelle industrie, nelle impresa agricole e nelle riserve. Luoghi in cui la segregazione si fondava sulla necessità di preservare un’agricoltura contadina arretrata che serviva come serbatoio di lavoro a basso costo per i settori più avanzati del sistema economico. Da qui il bisogno di istituzionalizzare un sistema di forza-lavoro migrante esteso, ben oltre i confini dell’Unione Sudafricana, a tutti i Paesi della regione australe.

Come direttrice dell’edizione di Johannesburg del settimanale The Guardian, First promosse inchieste sulle condizioni di vita e di lavoro nelle miniere, nelle industrie, nelle impresa agricole e nelle riserve. Luoghi in cui la segregazione si fondava sulla necessità di preservare un’agricoltura contadina arretrata che serviva come serbatoio di lavoro a basso costo per i settori più avanzati del sistema economico. Da qui il bisogno di istituzionalizzare un sistema di forza-lavoro migrante esteso, ben oltre i confini dell’Unione Sudafricana, a tutti i Paesi della regione australe.

Ruth First aveva una visione complessa e interconnessa delle dinamiche di potere che opponevano la popolazione nera sudafricana alla minoranza bianca di origine coloniale. Nei suoi scritti mostrò come l’apartheid non fosse solo una forma di razzismo, ma il risultato di un lungo processo di colonizzazione e sfruttamento economico. A suo avviso, il razzismo sudafricano era il prodotto di un sistema imperialista che, attraverso l’occupazione e la sottomissione della popolazione nativa, aveva imposto un ordine sociale e politico che privilegiava la minoranza bianca.

Ruth First aveva una visione complessa e interconnessa delle dinamiche di potere che opponevano la popolazione nera sudafricana alla minoranza bianca di origine coloniale. Nei suoi scritti mostrò come l’apartheid non fosse solo una forma di razzismo, ma il risultato di un lungo processo di colonizzazione e sfruttamento economico. A suo avviso, il razzismo sudafricano era il prodotto di un sistema imperialista che, attraverso l’occupazione e la sottomissione della popolazione nativa, aveva imposto un ordine sociale e politico che privilegiava la minoranza bianca.

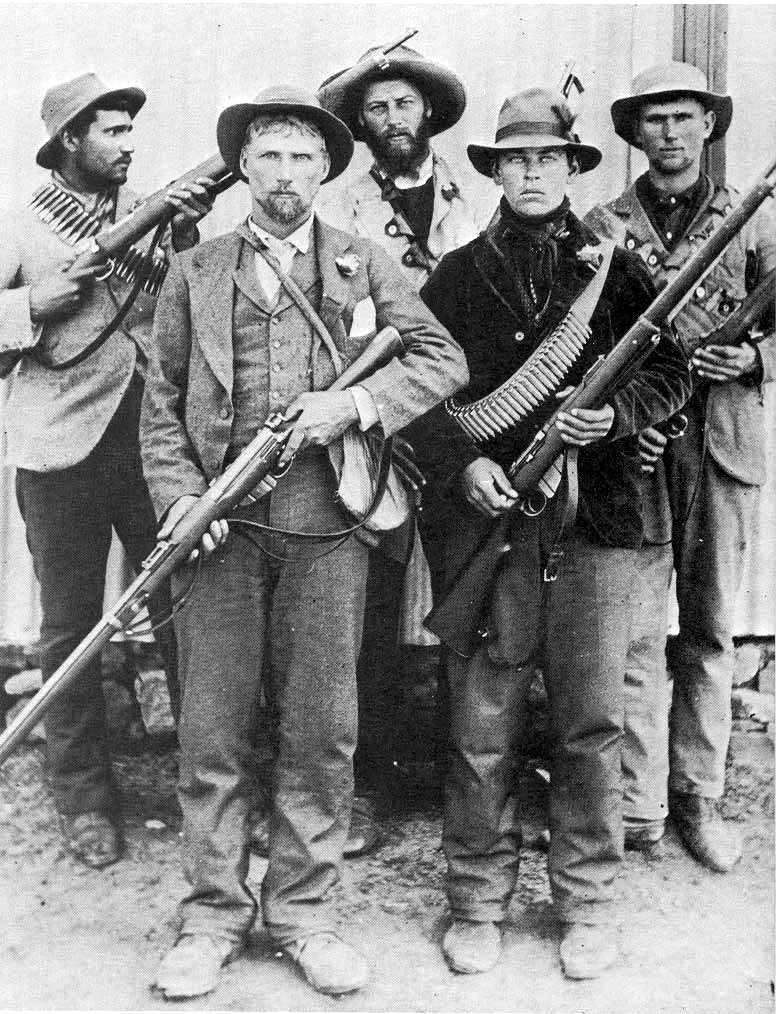

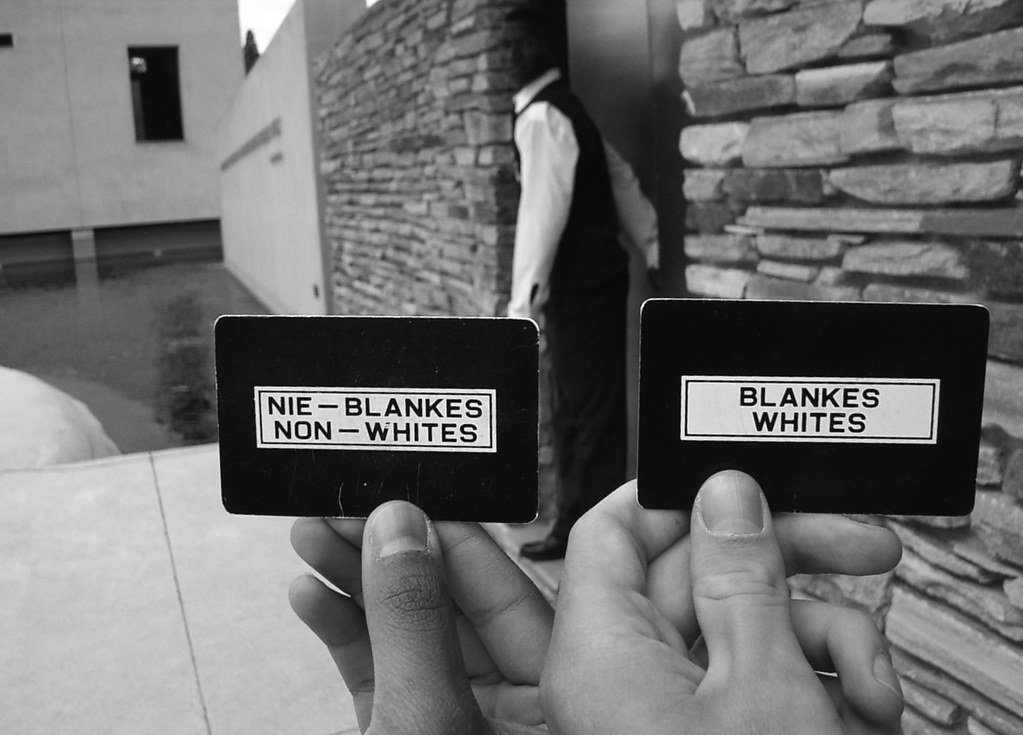

Il regime degli Afrikaner, che aveva preso il potere nel 1948 con l’introduzione dell’apartheid, rappresentava il cuore pulsante della discriminazione razziale in Sudafrica. Ruth First non solo documentò le violazioni dei diritti umani perpetrate dal governo, ma cercò anche di smascherare la filosofia e le politiche razziste degli Afrikaner, che avevano trasformato l’apartheid in una sorta di religione dello Stato.

Il regime degli Afrikaner, che aveva preso il potere nel 1948 con l’introduzione dell’apartheid, rappresentava il cuore pulsante della discriminazione razziale in Sudafrica. Ruth First non solo documentò le violazioni dei diritti umani perpetrate dal governo, ma cercò anche di smascherare la filosofia e le politiche razziste degli Afrikaner, che avevano trasformato l’apartheid in una sorta di religione dello Stato.

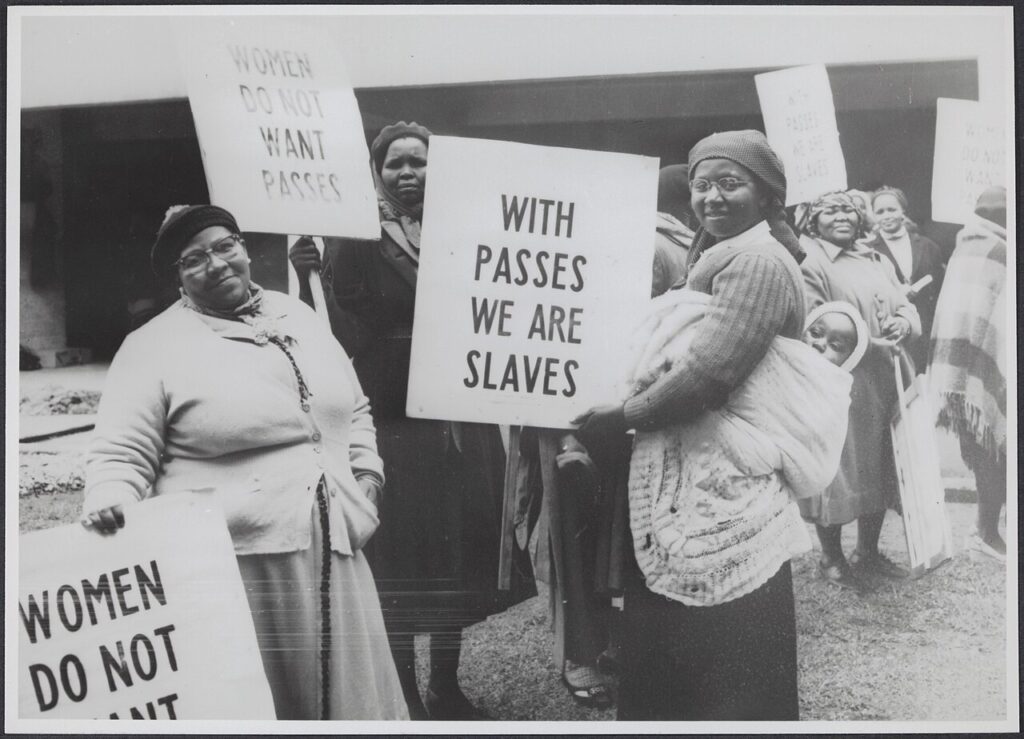

Dal 1952, la vita dei neri sudafricani era stata condizionata dalle brutali “leggi sui lasciapassare” (Pass Law) – la cui origine risaliva ai primi dell’800 –, che richiedevano ai neri di età superiore ai 16 anni di esibire un “libretto di consultazione” per accedere alle aree urbane riservate ai bianchi, e che documentava dove la persona era autorizzata a vivere, dove poteva lavorare, la sua fedina penale, il pagamento delle tasse e i permessi di soggiorno. Era una forma di schedatura crudele che consentiva nuovi soprusi ai datori di lavoro determinando uno scenario da incubo in tutto il paese. Le carceri si riempirono fino all’inverosimile: in un solo anno, il 1955, circa 340mila lavoratori neri vennero condannati dai tribunali per reati di natura amministrativa connessi al lasciapassare.

Dal 1952, la vita dei neri sudafricani era stata condizionata dalle brutali “leggi sui lasciapassare” (Pass Law) – la cui origine risaliva ai primi dell’800 –, che richiedevano ai neri di età superiore ai 16 anni di esibire un “libretto di consultazione” per accedere alle aree urbane riservate ai bianchi, e che documentava dove la persona era autorizzata a vivere, dove poteva lavorare, la sua fedina penale, il pagamento delle tasse e i permessi di soggiorno. Era una forma di schedatura crudele che consentiva nuovi soprusi ai datori di lavoro determinando uno scenario da incubo in tutto il paese. Le carceri si riempirono fino all’inverosimile: in un solo anno, il 1955, circa 340mila lavoratori neri vennero condannati dai tribunali per reati di natura amministrativa connessi al lasciapassare.

Il dissenso contro le leggi draconiane del governo si esprimeva ancora pacificamente, ma il regime represse sempre più duramente, non più solo con divieti e censura. A dicembre, fu avviata la più grande operazione di polizia mai vista nella storia del Sudafrica. Gli agenti fermarono e perquisirono più di cinquecento persone in case e uffici in tutto il Paese. Alla fine, 156 persone furono arrestate e accusate di alto tradimento e cospirazione contro lo Stato. Il gruppo comprendeva tutti i principali leader dell’ANC (African National Congress) e una ventina di militanti bianchi, tra cui Ruth First e suo marito Joe Slovo. Il monumentale processo a cui il gruppo fu sottoposto durò complessivamente più di quattro anni e si concluse con l’assoluzione di tutti, ma avrebbe avuto ricadute decisive e inaspettate sul confronto politico in atto nel Paese. Poco dopo, tutti i leader del movimento per l’emancipazione dei neri furono costretti alla clandestinità o all’esilio, furono imprigionati o assassinati.

La repressione fu durissima e culminò nel massacro di Sharpeville il 21 marzo 1960. La polizia aprì il fuoco sui manifestanti disarmati che protestavano contro le leggi sui lasciapassare, colpendo indiscriminatamente uomini, donne e bambini. 69 persone furono uccise e il massacro dimostrò che la lotta non violenta non era sufficiente a difendere i diritti e la vita dei neri. Il movimento anti-apartheid imboccò così la strada del non ritorno alla lotta armata.

La repressione fu durissima e culminò nel massacro di Sharpeville il 21 marzo 1960. La polizia aprì il fuoco sui manifestanti disarmati che protestavano contro le leggi sui lasciapassare, colpendo indiscriminatamente uomini, donne e bambini. 69 persone furono uccise e il massacro dimostrò che la lotta non violenta non era sufficiente a difendere i diritti e la vita dei neri. Il movimento anti-apartheid imboccò così la strada del non ritorno alla lotta armata.

Fu in quel periodo che i destini di Ruth e di suo marito Joe iniziarono a separarsi. Lui, che era stato detenuto per sei mesi durante lo stato di emergenza proclamato dopo Sharpeville, si unì all’alto comando del gruppo paramilitare (MK) guidato da Nelson Mandela e per i successivi venticinque anni sarebbe stato uno dei principali strateghi dell’organizzazione armata.

First credeva fermamente in uno sbocco rivoluzionario per la società, ma non al punto di sostenere teorie violente. Le sue uniche armi sarebbero rimaste per sempre lo studio, l’insegnamento e la ricerca sul campo, anche quando continuare a vivere e lavorare nel suo Paese sarebbe diventato impossibile.

First credeva fermamente in uno sbocco rivoluzionario per la società, ma non al punto di sostenere teorie violente. Le sue uniche armi sarebbero rimaste per sempre lo studio, l’insegnamento e la ricerca sul campo, anche quando continuare a vivere e lavorare nel suo Paese sarebbe diventato impossibile.

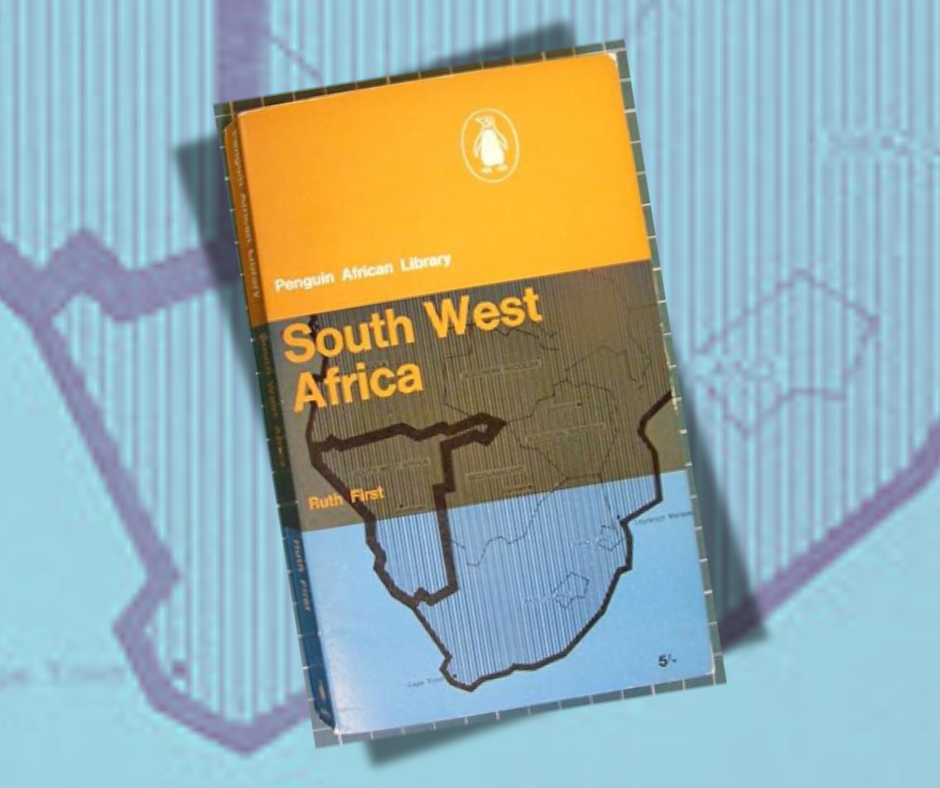

Nel 1961 riuscì ad aggirare i divieti ministeriali e fuggì per alcuni giorni nel territorio dell’attuale Namibia, il piccolo Paese che il Sudafrica aveva annesso unilateralmente subito dopo la Seconda guerra mondiale. Condusse una meticolosa indagine sul campo per analizzare l’esportazione del modello razziale sudafricano. Nonostante le fosse stato negato l’accesso ai documenti d’archivio, per quattro giorni riuscì a sfuggire ai rigidi controlli della polizia e a intervistare i neri dell’Africa sudoccidentale, gli abitanti dell’“ultima colonia”, che il governo di Pretoria considerava una mera appendice territoriale del Sudafrica. Il materiale raccolto divenne il punto di partenza per il suo primo libro, South West Africa, pubblicato a Londra nel 1963. In Sudafrica la sua diffusione era severamente vietata e chiunque fosse trovato in possesso di una sola copia del libro rischiava fino a cinque anni di carcere.

In questo clima, ritenuta dal governo una pericolosa attivista, First venne arrestata il 10 agosto del 1963 all’Università di Witwatersrand senza accuse precise – con un provvedimento di fermo conosciuto come “legge dei 90 giorni” che prevedeva che una persona possa essere detenuta, senza processo, per un periodo di tre mesi – e posta in isolamento senza istruttoria, come ha poi descritto nel suo libro 117 Days (Penguin, 1965).

In questo clima, ritenuta dal governo una pericolosa attivista, First venne arrestata il 10 agosto del 1963 all’Università di Witwatersrand senza accuse precise – con un provvedimento di fermo conosciuto come “legge dei 90 giorni” che prevedeva che una persona possa essere detenuta, senza processo, per un periodo di tre mesi – e posta in isolamento senza istruttoria, come ha poi descritto nel suo libro 117 Days (Penguin, 1965).

Il 14 marzo 1964 decise di lasciare il Sudafrica, ignara del fatto che non avrebbe mai più rivisto il suo Paese. Si rifugiò a Londra, in una casa che divenne la base del suo esilio e dove lavorò a ritmo frenetico, producendo saggi, articoli, opuscoli, discorsi. Tra la fine degli anni 60 e l’inizio degli anni 70 curò le biografie di Nelson Mandela, Govan Mbeki e del leader keniota Oginga Odinga. Nel 1965 pubblicò A World Apart, un libro biografico in cui documentò con disarmante lucidità i mesi trascorsi in isolamento in carcere, che ebbe un tale successo che la BBC ne acquisì i diritti per un adattamento cinematografico. Il film intitolato 117 Days, in cui Ruth interpretava se stessa, uscì in Gran Bretagna nel 1966 nonostante i vani tentativi dell’ambasciata sudafricana di impedirne la proiezione.

Il 14 marzo 1964 decise di lasciare il Sudafrica, ignara del fatto che non avrebbe mai più rivisto il suo Paese. Si rifugiò a Londra, in una casa che divenne la base del suo esilio e dove lavorò a ritmo frenetico, producendo saggi, articoli, opuscoli, discorsi. Tra la fine degli anni 60 e l’inizio degli anni 70 curò le biografie di Nelson Mandela, Govan Mbeki e del leader keniota Oginga Odinga. Nel 1965 pubblicò A World Apart, un libro biografico in cui documentò con disarmante lucidità i mesi trascorsi in isolamento in carcere, che ebbe un tale successo che la BBC ne acquisì i diritti per un adattamento cinematografico. Il film intitolato 117 Days, in cui Ruth interpretava se stessa, uscì in Gran Bretagna nel 1966 nonostante i vani tentativi dell’ambasciata sudafricana di impedirne la proiezione.

Nei suoi scritti First criticò aspramente la cultura del nazionalismo bianco e le sue implicazioni ideologiche, che cercavano di giustificare la separazione tra bianchi e neri sulla base di una presunta superiorità culturale e razziale. Dimostrò come l’apartheid non fosse solo una questione di segregazione fisica, ma una filosofia che permeava ogni aspetto della vita quotidiana, dal lavoro all’educazione, dalle politiche residenziali alla giustizia. Nel corso della sua carriera, Ruth First si fece conoscere per il suo stile investigativo rigoroso e per la sua abilità nel collegare i fenomeni di violenza, razzismo e oppressione a strutture più ampie di potere, sia a livello locale che globale. La sua analisi non si limitava a descrivere gli effetti dell’apartheid, ma si spingeva a svelare le cause storiche e sociali che avevano generato il sistema discriminatorio che governava il Sudafrica.

Il suo impegno nella opposizione al sistema dell’apartheid non si manifestò solo nel giornalismo investigativo, ma anche nell’attiva partecipazione a organizzazioni politiche. Oltre a essere impegnata nel Partito Comunista Sudafricano, un’organizzazione che promuoveva i rapporti con altri gruppi razziali e condivideva le stesse convinzioni di liberazione dell’ANC, fu anche una delle fondatrici del Congresso dei Democratici Sudafricani. Inoltre nel 1955, aveva contribuito alla stesura della Freedom Charter, uno dei primi esempi di elaborazione e scrittura di una costituzione dal basso sperimentati nel continente africano, tra i più importanti documenti di rivendicazione delle libertà civili e politiche, che sarebbe diventata il manifesto dell’ANC.

Il suo impegno nella opposizione al sistema dell’apartheid non si manifestò solo nel giornalismo investigativo, ma anche nell’attiva partecipazione a organizzazioni politiche. Oltre a essere impegnata nel Partito Comunista Sudafricano, un’organizzazione che promuoveva i rapporti con altri gruppi razziali e condivideva le stesse convinzioni di liberazione dell’ANC, fu anche una delle fondatrici del Congresso dei Democratici Sudafricani. Inoltre nel 1955, aveva contribuito alla stesura della Freedom Charter, uno dei primi esempi di elaborazione e scrittura di una costituzione dal basso sperimentati nel continente africano, tra i più importanti documenti di rivendicazione delle libertà civili e politiche, che sarebbe diventata il manifesto dell’ANC.

La sua voce “contro” venne fatta tacere definitivamente il 17 agosto 1982 con un pacco-bomba nel suo ufficio all’Università Eduardo Mondlane di Maputo, in Mozambico.

Andrea Mulas, storico

Pubblicato sabato 16 Agosto 2025

Stampato il 23/02/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/ci-guidavano-le-stelle/ruth-first-donna-simbolo-contro-lapartheid/