I lettori di questo giornale si ricorderanno sicuramente di Rosa Maria Dell’Aira, la docente dell’istituto Vittorio Emanuele III di Palermo, sospesa nel maggio scorso dall’insegnamento per quindici giorni con conseguente decurtazione dello stipendio, in quanto colpevole di omessa vigilanza: ovvero, di avere approvato ‒ e consentito ‒ la divulgazione di una ricerca di gruppo condotta dagli studenti di una sua classe in occasione della Giornata della memoria, ricerca in cui si mettevano a confronto le leggi razziali fasciste del 1938 e il cosiddetto decreto sicurezza voluto dal ministro Salvini.

Su questo scandaloso, e recente, caso di abuso di potere, compiuto in palese violazione della libertà d’insegnamento garantita dalla Costituzione (art. 33), è caduto l’oblio. Né poteva accadere diversamente, dal momento che il sistema dell’informazione è ostaggio della cronaca, ha adottato a sua misura temporale la quotidianità, giudica il rilievo della notizia col parametro del clamore da essa suscitato. È dunque opportuno tornare a occuparsi della odiosa censura subita dalla professoressa Dell’Aira, per evitare che essa sia rubricata come uno spiacevole incidente di percorso. A guardarlo con attenzione, l’episodio reca infatti il segno di una allarmante tendenza che si va facendo strada nella condotta degli apparati dell’amministrazione statale, ma che riguarda anche l’etica delle classi dirigenti e lo spirito pubblico del Paese.

Provo a ripercorrere e a commentare brevemente gli aspetti salienti della vicenda. Il provvedimento disciplinare a carico della docente palermitana è stato formalmente preso dall’Ufficio scolastico provinciale, a seguito ‒ pare ‒ della segnalazione pervenuta al ministero dell’Istruzione da parte di tale Claudio Perconte, attivista monzese (!) di CasaPound. Non è dato sapere se la sanzione sia stata richiesta (imposta?) direttamente dall’alto, o sia stata invece autonomamente decisa dalla struttura periferica. Nella prima eventualità, ci troveremmo di fronte a una iniziativa degna del ministero fascista dell’Educazione nazionale, ma anche a una disgustosa manifestazione di ipocrisia, tenuto conto che il ministro Bussetti (insieme a Salvini) ha voluto incontrare personalmente la professoressa Dell’Aira nella prefettura di Palermo, in occasione della Giornata della Legalità, assicurando che avrebbe perorato la revoca della sospensione (che, com’è noto, non c’è stata). In proposito, non si può comunque non rimarcare che il tweet di Perconte era stato tempestivamente ripreso sulla sua pagina Facebook dalla sottosegretaria leghista ai Beni culturali on. Lucia Borgonzoni, la quale si era spinta fino a invocare per la docente l’interdizione a vita dall’insegnamento, e aveva assicurato di “avere avvisato chi di dovere”. Superfluo chiosare che tanta sollecitudine costituisce un’ulteriore conferma dell’intente cordiale fra la Lega e l’estremismo neofascista.

Ma ammettiamo pure che il provvedimento disciplinare non abbia avuto mandanti politici: resterebbe un atto ugualmente grave, perché si spiegherebbe soltanto con uno zelo conformistico che sconfina nel servilismo. Vorrebbe dire che ci sono funzionari pubblici smaniosi di acquisire meriti presso i potenti di turno, di ingraziarsene il favore, interpretandone i desiderata e dando loro rapida attuazione, non importa se in violazione della legislazione vigente (e persino del dettato costituzionale). Il peggio è che questo comportamento lascia trasparire un atavico, purtroppo mai sanato vizio dei nostri apparati statali, che si ritengono agli ordini dei governi e non al servizio dei cittadini e delle istituzioni, e che si sentono dunque autorizzati a infrangere le leggi se questo fa comodo a ‒ o soltanto serve a compiacere ‒ chi al momento impugna il bastone del comando.

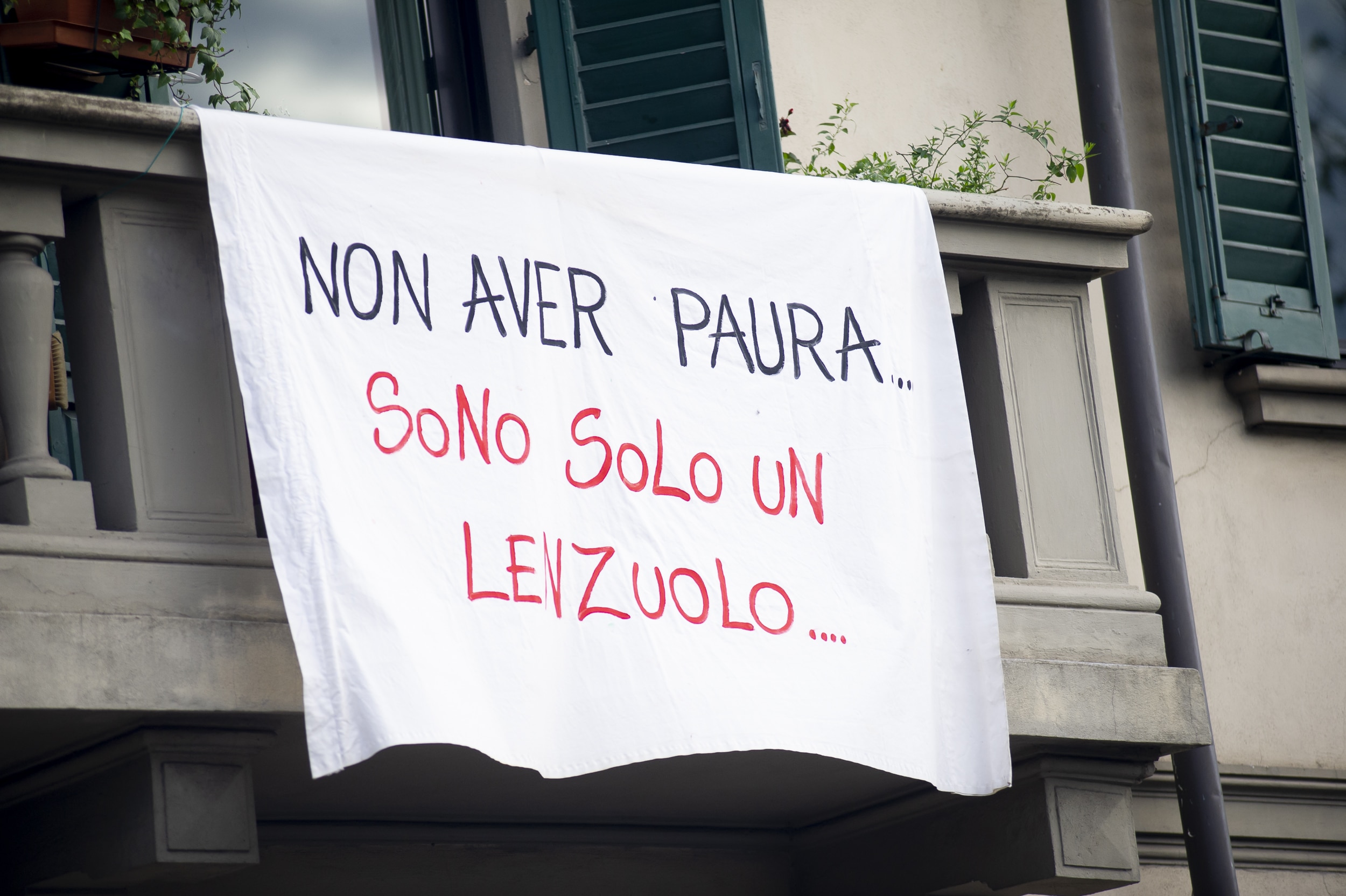

E infatti tale sudditanza si manifesta in molti corpi dello Stato. La Digos compie un’ispezione nell’Itis “Vittorio Emanuele III” di Palermo, sede di servizio della professoressa Dell’Aira, per interrogare docenti e studenti e per cercare non si capisce bene quali prove di reato. Sempre la Digos indaga a Bari per accertare l’identità di quei manifestanti che hanno partecipato a un corteo di protesta contro la presenza di Salvini nel capoluogo pugliese (durante gli ultimi giorni della campagna elettorale per le europee) indossando la maschera di Zorro: con palese fraintendimento ‒ o chissà, forse anche per ignoranza ‒ del senso della norma che vieta di coprirsi il volto nel corso di manifestazioni politiche. Agenti della polizia, schierati a Genova a protezione di un comizio di CasaPound (sempre lei!), picchiano selvaggiamente il giornalista di Repubblica Stefano Origone, che vanamente tenta di sfuggire al pestaggio declinando le sue generalità e la sua qualifica professionale. Vigili del fuoco, carabinieri e poliziotti fanno a gara nel defiggere, in ogni parte d’Italia, i supporti contenenti frasi ironiche rivolte all’indirizzo di Sua Maestà Matteo Salvini; a Gioia del Colle vengono addirittura denunciati i proprietari di due appartamenti sui cui balconi erano stati esposti cartelli in cui si contestavano le idee del capo della Lega (ma il Procuratore della Repubblica di Bari ha disposto prontamente l’archiviazione, motivandola con la tutela del diritto di critica politica). Vi è un comune denominatore fra tutti questi episodi: una palese volontà intimidatoria. Può darsi che il caldo di questi giorni mi faccia vedere tutto nero, ma non riesco a sottrarmi all’impressione che sia urgente chiedere con forza l’osservanza della legalità democratica e repubblicana.

E infatti tale sudditanza si manifesta in molti corpi dello Stato. La Digos compie un’ispezione nell’Itis “Vittorio Emanuele III” di Palermo, sede di servizio della professoressa Dell’Aira, per interrogare docenti e studenti e per cercare non si capisce bene quali prove di reato. Sempre la Digos indaga a Bari per accertare l’identità di quei manifestanti che hanno partecipato a un corteo di protesta contro la presenza di Salvini nel capoluogo pugliese (durante gli ultimi giorni della campagna elettorale per le europee) indossando la maschera di Zorro: con palese fraintendimento ‒ o chissà, forse anche per ignoranza ‒ del senso della norma che vieta di coprirsi il volto nel corso di manifestazioni politiche. Agenti della polizia, schierati a Genova a protezione di un comizio di CasaPound (sempre lei!), picchiano selvaggiamente il giornalista di Repubblica Stefano Origone, che vanamente tenta di sfuggire al pestaggio declinando le sue generalità e la sua qualifica professionale. Vigili del fuoco, carabinieri e poliziotti fanno a gara nel defiggere, in ogni parte d’Italia, i supporti contenenti frasi ironiche rivolte all’indirizzo di Sua Maestà Matteo Salvini; a Gioia del Colle vengono addirittura denunciati i proprietari di due appartamenti sui cui balconi erano stati esposti cartelli in cui si contestavano le idee del capo della Lega (ma il Procuratore della Repubblica di Bari ha disposto prontamente l’archiviazione, motivandola con la tutela del diritto di critica politica). Vi è un comune denominatore fra tutti questi episodi: una palese volontà intimidatoria. Può darsi che il caldo di questi giorni mi faccia vedere tutto nero, ma non riesco a sottrarmi all’impressione che sia urgente chiedere con forza l’osservanza della legalità democratica e repubblicana.

Aggiungo una considerazione, pur sapendo che rischia di apparire indiscreta, o addirittura indebita. Nonostante il provvedimento disciplinare emesso nei suoi confronti non sia stato annullato, la professoressa Dell’Aira non ha creduto opportuno far valere le sue ottime ragioni in un tribunale, accontentandosi della larghissime testimonianze di solidarietà (compresa quella di Di Maio) e delle mezze scuse di Salvini e Bussetti. Forse ha temuto ritorsioni (ma è l’ipotesi meno plausibile, dal momento che le manca un anno al pensionamento); forse ha pensato che la spesa (cioè i costi materiali di un’azione legale) non valesse l’impresa; forse è persona discreta, che ama la tranquillità e rifugge da ogni forma ‒ seppure indiretta e non voluta ‒ di pubblicità; forse (ma rifiuto persino di supporlo) non ripone fiducia nella magistratura. Comunque sia, rispetto sinceramente la sua scelta. Eppure mi suscita una sottile inquietudine constatare che qualcuno subisce un sopruso senza reagire, si rassegna a vedere calpestati la propria dignità e i propri diritti, rinuncia a pretendere giustizia per il torto patito. “Felice il Paese che non ha bisogno di eroi”, dice il Galileo di Bertolt Brecht; ma il nostro, purtroppo, non è un Paese felice.

Aggiungo una considerazione, pur sapendo che rischia di apparire indiscreta, o addirittura indebita. Nonostante il provvedimento disciplinare emesso nei suoi confronti non sia stato annullato, la professoressa Dell’Aira non ha creduto opportuno far valere le sue ottime ragioni in un tribunale, accontentandosi della larghissime testimonianze di solidarietà (compresa quella di Di Maio) e delle mezze scuse di Salvini e Bussetti. Forse ha temuto ritorsioni (ma è l’ipotesi meno plausibile, dal momento che le manca un anno al pensionamento); forse ha pensato che la spesa (cioè i costi materiali di un’azione legale) non valesse l’impresa; forse è persona discreta, che ama la tranquillità e rifugge da ogni forma ‒ seppure indiretta e non voluta ‒ di pubblicità; forse (ma rifiuto persino di supporlo) non ripone fiducia nella magistratura. Comunque sia, rispetto sinceramente la sua scelta. Eppure mi suscita una sottile inquietudine constatare che qualcuno subisce un sopruso senza reagire, si rassegna a vedere calpestati la propria dignità e i propri diritti, rinuncia a pretendere giustizia per il torto patito. “Felice il Paese che non ha bisogno di eroi”, dice il Galileo di Bertolt Brecht; ma il nostro, purtroppo, non è un Paese felice.

Un’ultima riflessione. Negli anni della mia infanzia, all’interno delle sale da barba era situato in bella vista un avviso su cui si leggeva: “Qui non si parla di politica”. Probabilmente, l’autorità responsabile della sanzione alla professoressa Dell’Aira gradirebbe che in ogni istituto scolastico campeggiasse una targa con la scritta: “Qui è severamente vietato l’esercizio del pensiero critico”. Si potrà obiettare che, ancora una volta, sto esagerando; ma un divieto di tal fatta rappresenterebbe il corollario del principio utilitaristico e dell’ideologia aziendalistica che, da alcuni lustri in qua, ispirano le politiche scolastiche nel nostro Paese, e che hanno il fine esclusivo di addestrare forza lavoro. Oggi più che mai, invece, il sistema dell’istruzione dovrebbe proporsi di fornire alle giovani generazioni gli strumenti necessari a conoscere la realtà, a orientarsi nella sua complessità, a decifrare i suoi linguaggi, a valutarne con cognizione di causa ogni aspetto: di concorrere ‒ in una parola ‒ a formare cittadini consapevoli. Perciò nella scuola si combatte una battaglia che ha come posta non soltanto la libertà d’insegnamento e di opinione, ma il destino stesso della democrazia.

Ferdinando Pappalardo, già docente presso l’Università degli Studi di Bari, già parlamentare, coordinatore Anpi Puglia, componente del Comitato nazionale Anpi

Pubblicato venerdì 12 Luglio 2019

Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/cittadinanza-attiva/la-oscura-deriva-del-servilismo/