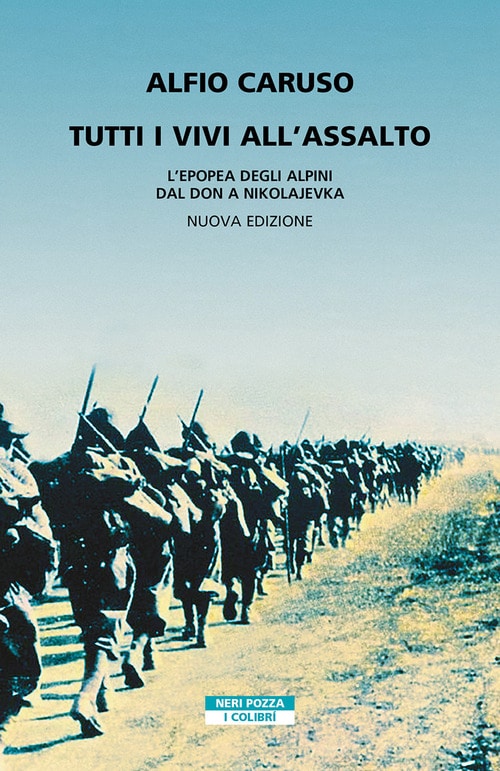

Torna sugli scaffali, in una nuova edizione ampliata, la monografia di Alfio Caruso uscita vent’anni fa per Longanesi e dedicata alla tragedia degli alpini in Russia (Tutti i vivi all’assalto. L’epopea degli alpini dal Don a Nikolajevka, Neri Pozza, pp. 462, € 19). Il cuore del testo rimane invariato – la cronaca, giorno per giorno, della disfatta italiana e del sacrificio delle penne nere nelle distese di ghiaccio dal Don alla città di Nikolajevka, nell’attuale Ucraina –, l’aggiunta riguarda gli ultimi tre capitoli, consacrati alle tristemente famose marce del davai, alle atroci condizioni di prigionia e al difficile ritorno in patria.

Torna sugli scaffali, in una nuova edizione ampliata, la monografia di Alfio Caruso uscita vent’anni fa per Longanesi e dedicata alla tragedia degli alpini in Russia (Tutti i vivi all’assalto. L’epopea degli alpini dal Don a Nikolajevka, Neri Pozza, pp. 462, € 19). Il cuore del testo rimane invariato – la cronaca, giorno per giorno, della disfatta italiana e del sacrificio delle penne nere nelle distese di ghiaccio dal Don alla città di Nikolajevka, nell’attuale Ucraina –, l’aggiunta riguarda gli ultimi tre capitoli, consacrati alle tristemente famose marce del davai, alle atroci condizioni di prigionia e al difficile ritorno in patria.

Il tono è quello di un affettuoso ma a volte acritico resoconto delle fatiche, del freddo, dei patimenti di migliaia di uomini che l’autore – ci verrebbe da dire – ha il desiderio, se fosse possibile, di nominare uno a uno, tanto il loro sacrificio è stato eccezionale e, a tratti, unico.

Nelle pagine di Caruso – che pecca nel non mettere in chiaro come quella fu una spedizione militare intrinsecamente sbagliata –, quei nomi sconosciuti si cambiano in volti di amici, di compagni di sventura, quasi di parenti, ficcati “nella fornace sovietica dalla sbruffonaggine di Mussolini”, che, tanto cinico quanto miope – prima di tutto militarmente – non comprese o non volle comprendere l’errore di spedire l’esercito regolare e poi gli alpini a fare un’aggressione brutale e ingiustificata, ma anche una guerra per la quale non erano tecnicamente pronti.

A nulla valsero, nel momento in cui i sessantamila del CSIR non erano risultati sufficienti e si cominciava a ventilare l’idea di formare l’ARMIR, i tentativi di dissuasione operati dal generale Messe all’indirizzo del duce, il quale inseguiva il solo obiettivo di sedere al tavolo dei vincitori, sordo a quanti gli raccontavano che i proiettili dei cannoncini italiani scivolavano come saponette sulla solida corazza dei carri armati sovietici, e che già si erano viste “le scarpe dei soldati aprirsi come fiori al contatto con la steppa ghiacciata”.

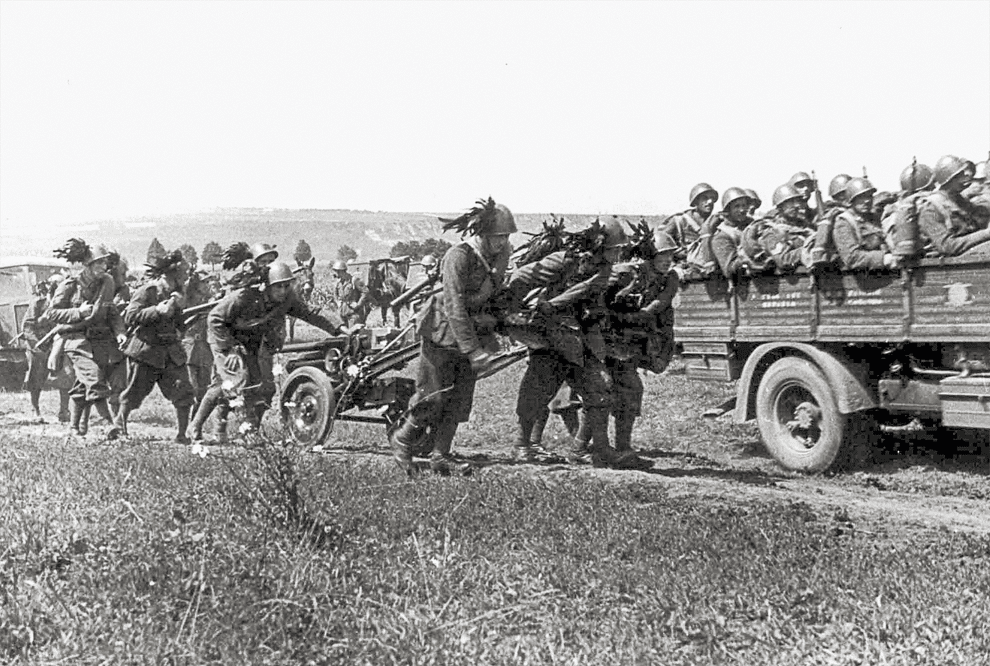

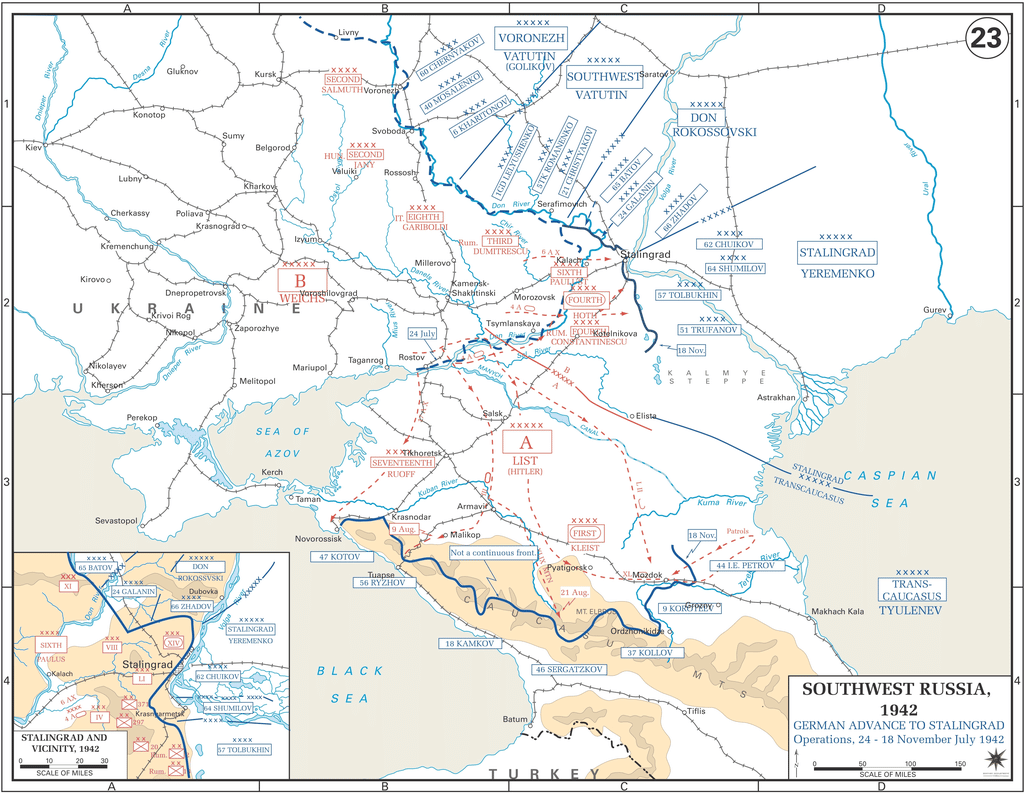

Tutto ciò non basta; così nell’estate del 1942 l’Armata Italiana in Russia prende forma, compattando in una nuova compagine il vecchio Corpo di Spedizione (lo CSIR con le divisioni Pasubio, Torino, Celere) a cui si aggiungono le divisioni di fanteria Sforzesca, Ravenna e Cosseria, e gli alpini della Tridentina, Julia, Cuneense (corroborate da un raggruppamento d’artiglieria, per formare il quale si è indebolito il fronte africano, due battaglioni del genio, uno di guastatori e una compagnia chimica). Duecentomila anime chiuse, in coda, dalla divisione di fanteria Vicenza. “E qui – scrive Caruso – il regime fascista e l’esercito mostrano il disprezzo più assoluto nei confronti degli italiani. La Vicenza è formata da giovanissimi arruolati con la cartolina precetto e da richiamati ultratrentenni provenienti da ogni arma e da ogni corpo. […] La truppa è psicologicamente impreparata, l’addestramento inesistente, la disciplina e l’inquadramento concetti astratti”. Verrebbe da ridere, se non fosse un disastro, rafforzato da scenette di squallida commedia, come quella avvenuta al campo di Salcano, in provincia di Gorizia, dove ai signori ufficiali viene avanzata l’offerta di acquisto per mille lire di un fucile mitragliatore Beretta con le sue brave pallottole a lire dieci cadauna; che dire? Solo che “un esercito che vende le armi ai propri soldati non ha molti precedenti”.

Il trasporto delle truppe avviene su carri merci e, una volta scesi, si va a piedi, per centinaia di chilometri, o anche mille. Le penne nere arrivano appena in tempo per qualche settimana di stanca durante le qualisi approntano i rifugi, abbattendo più di centomila abeti, e si avviano rapporti di ‘buon vicinato’ con ucraini dai sentimenti antisovietici: “è l’incontro tra due diversi proletariati, uniti dal rispetto per la terra e da una certa fatalistica rassegnazione”.

I soldati scambiano le sigarette Milit, il cognac o le gallette per un corbello di pomodori, un po’ di mele o delle uova. “Quelli della Julia […] s’accorgono che uno dei loro canti più conosciuti – Va l’alpin su l’alte cime… – ha la stessa aria di una canzone cosacca”, ma poi ci si ricorda che gli abitanti del Natisone hanno antiche origini slave e, in qualche modo, ci si sente fratelli. Cosa che invece non avviene tra ucraini e tedeschi; da subito è anzi chiaro che la Wehrmacht non ha nessuna intenzione di collaborare neppure con gli alleati (considerazione evidente fin da quando lo stato maggiore germanico mortifica il Corpo alpino, destinandolo, anziché al Caucaso, alla pianura “dove la sua specificità sparisce e il suo passo abituale è sinonimo di lentezza”).

Comunque, a schieramento ultimato, il fronte italiano sul Don occupa 270 chilometri e tutt’intorno c’è un territorio infinito, dove galleggia la nebbia: molti soldati italiani sentono rinascere una paura ancestrale, quella di “essere inghiottiti, sparire dentro quegli spazi”, forse una premonizione di ciò che sarà.

Per gli alpini, avvezzi alla verticalità dei monti, la vastità della pianura (che i russi chiamano prostor e che per essi rappresenta l’idea di libertà svincolata da qualsiasi limite) si trasforma in un incubo metafisico prima che reale. A ciò si aggiunga la sproporzione negli armamenti e nell’equipaggiamento: fucili che non hanno niente a che fare con la potenza dei parabellum russi; abiti e scarpe ridicoli per l’inverno di quelle latitudini (alcuni alpini dovranno sostituire le stringhe degli scarponi sfaldati dal gelo con il filo telefonico); 47 carri armati italiani contro 754 sovietici (tra l’altro quelli italiani, gli L3, erano mezzi leggeri con un peso di poco superiore alle 3 tonnellate, mentre quelli russi, ad esempio i T34, erano bestioni trenta volte più pesanti contro cui i proiettili sortivano quello che “nel gergo rassegnato dei soldati” era chiamato ‘effetto pernacchia’).

Per gli alpini, avvezzi alla verticalità dei monti, la vastità della pianura (che i russi chiamano prostor e che per essi rappresenta l’idea di libertà svincolata da qualsiasi limite) si trasforma in un incubo metafisico prima che reale. A ciò si aggiunga la sproporzione negli armamenti e nell’equipaggiamento: fucili che non hanno niente a che fare con la potenza dei parabellum russi; abiti e scarpe ridicoli per l’inverno di quelle latitudini (alcuni alpini dovranno sostituire le stringhe degli scarponi sfaldati dal gelo con il filo telefonico); 47 carri armati italiani contro 754 sovietici (tra l’altro quelli italiani, gli L3, erano mezzi leggeri con un peso di poco superiore alle 3 tonnellate, mentre quelli russi, ad esempio i T34, erano bestioni trenta volte più pesanti contro cui i proiettili sortivano quello che “nel gergo rassegnato dei soldati” era chiamato ‘effetto pernacchia’).

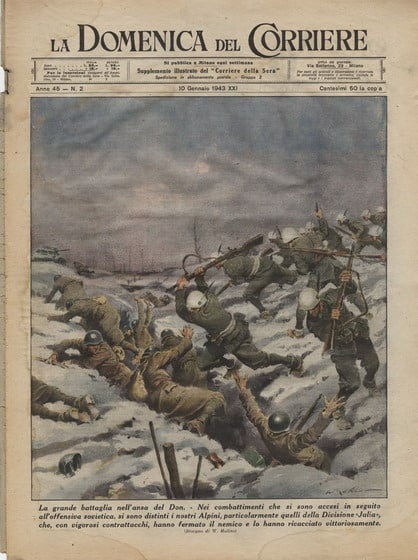

Alla fine di agosto si inaugura la prima battaglia difensiva del Don: è il battesimo del fuoco per gli alpini – quelli della Tridentina –, sono le prime vittime spazzate dalle bombe di un mortaio; ma il grosso delle azioni si svolgerà tra l’autunno e l’inverno, sotto gli sferzanti attacchi sovietici (quelli dell’esercito e quelli partigiani). La censura del regime mussoliniano cancellerà la parola “freddo” dalle lettere che i soldati inviano a casa. Ma la dura realtà è che per ripararsi dal vento bisogna avvolgersi il petto, la schiena e i piedi di carta oleata, e che il carburante e le catene da applicare ai mezzi per procedere sul ghiaccio non ci sono.

Alla fine di agosto si inaugura la prima battaglia difensiva del Don: è il battesimo del fuoco per gli alpini – quelli della Tridentina –, sono le prime vittime spazzate dalle bombe di un mortaio; ma il grosso delle azioni si svolgerà tra l’autunno e l’inverno, sotto gli sferzanti attacchi sovietici (quelli dell’esercito e quelli partigiani). La censura del regime mussoliniano cancellerà la parola “freddo” dalle lettere che i soldati inviano a casa. Ma la dura realtà è che per ripararsi dal vento bisogna avvolgersi il petto, la schiena e i piedi di carta oleata, e che il carburante e le catene da applicare ai mezzi per procedere sul ghiaccio non ci sono.

È l’inizio della fine: il 19 novembre scatta a sorpresa l’operazione Urano per la quale Stalin ha concentrato un milione di uomini, 1200 carri armati, 17000 pezzi di artiglieria. In una sola formula, per gli italiani iniziano “i giorni del dolore”. La temperatura precipita a meno venti, meno trenta, meno quaranta gradi. “Gli alpini trovano i compagni lasciati sul terreno crocefissi nudi agli alberi, con il sangue raggrumato dal freddo intorno alle ferite”. Solo un mese più tardi, il 19 dicembre, “viene ufficializzato il ripiegamento già in corso sul Don. L’ordine è di uscire dalla sacca, come capita capita”. Gli alpini hanno il compito di resistere a oltranza per coprire la ritirata delle armate germaniche nel Caucaso.

È l’inizio della fine: il 19 novembre scatta a sorpresa l’operazione Urano per la quale Stalin ha concentrato un milione di uomini, 1200 carri armati, 17000 pezzi di artiglieria. In una sola formula, per gli italiani iniziano “i giorni del dolore”. La temperatura precipita a meno venti, meno trenta, meno quaranta gradi. “Gli alpini trovano i compagni lasciati sul terreno crocefissi nudi agli alberi, con il sangue raggrumato dal freddo intorno alle ferite”. Solo un mese più tardi, il 19 dicembre, “viene ufficializzato il ripiegamento già in corso sul Don. L’ordine è di uscire dalla sacca, come capita capita”. Gli alpini hanno il compito di resistere a oltranza per coprire la ritirata delle armate germaniche nel Caucaso.

Alfio Caruso, di qui in avanti, narra la guerra in Russia come lo avrebbe fatto un menestrello (a volte privo di senso critico e scegliendo tra le fonti solo quelle utili a servire la sua visione delle cose) in cerca del gesto eroico e dell’atto di estremo coraggio anche nella situazione più disperata: soldati che si congedano dalla Storia a sciabole sguainate, cappellani che asciugano le lacrime ai morituri. E qua e là affiorano aneddoti curiosi, di un’agrodolce malinconia, come la storia di Tota, un esemplare di cammello siberiano adottato da un alpino bergamasco, Giovanbattista Bignotti, che “affronterà l’intera ritirata, trascinerà una slitta piena di feriti, viaggerà sul pianale di un treno tedesco fino in Italia, dove passerà dallo zoo di Milano a quello di Torino, prima di essere comprata da un circo essendo uno degli ultimissimi esemplari della sua razza”.

Alfio Caruso, di qui in avanti, narra la guerra in Russia come lo avrebbe fatto un menestrello (a volte privo di senso critico e scegliendo tra le fonti solo quelle utili a servire la sua visione delle cose) in cerca del gesto eroico e dell’atto di estremo coraggio anche nella situazione più disperata: soldati che si congedano dalla Storia a sciabole sguainate, cappellani che asciugano le lacrime ai morituri. E qua e là affiorano aneddoti curiosi, di un’agrodolce malinconia, come la storia di Tota, un esemplare di cammello siberiano adottato da un alpino bergamasco, Giovanbattista Bignotti, che “affronterà l’intera ritirata, trascinerà una slitta piena di feriti, viaggerà sul pianale di un treno tedesco fino in Italia, dove passerà dallo zoo di Milano a quello di Torino, prima di essere comprata da un circo essendo uno degli ultimissimi esemplari della sua razza”.

Quello del 1942 è comunque un Natale tragico; la neve è coperta di morti, italiani e russi; e proprio il 25 dicembre i sovietici sommergono gli alpini con migliaia di copie di un manifestino scritto in perfetto italiano e dai toni sentimentali, col quale si invitano gli ufficiali e i soldati a darsi prigionieri. Qualcuno accetta, molti altri no. A Dolsich don Carlo Gnocchi, cappellano del 5°, riesce a inaugurare una chiesa in legno con tanto di campanile, costruita col concorso di tanti abitanti del luogo. Però si presagisce la disfatta e il disgusto affonda le unghie perfino nel rancio che ha ormai perso ogni attrattiva, “è un obbligo per essere vivi quando bisognerà morire”. E in effetti si muore con la stessa frequenza con cui si respira. I carri sovietici più che sparare calpestano gli avversari (“i corpi stritolati fanno quel ‘crack’ che si legge nei fumetti”), le divise, le orecchie arrossate dal gelo.

Quello del 1942 è comunque un Natale tragico; la neve è coperta di morti, italiani e russi; e proprio il 25 dicembre i sovietici sommergono gli alpini con migliaia di copie di un manifestino scritto in perfetto italiano e dai toni sentimentali, col quale si invitano gli ufficiali e i soldati a darsi prigionieri. Qualcuno accetta, molti altri no. A Dolsich don Carlo Gnocchi, cappellano del 5°, riesce a inaugurare una chiesa in legno con tanto di campanile, costruita col concorso di tanti abitanti del luogo. Però si presagisce la disfatta e il disgusto affonda le unghie perfino nel rancio che ha ormai perso ogni attrattiva, “è un obbligo per essere vivi quando bisognerà morire”. E in effetti si muore con la stessa frequenza con cui si respira. I carri sovietici più che sparare calpestano gli avversari (“i corpi stritolati fanno quel ‘crack’ che si legge nei fumetti”), le divise, le orecchie arrossate dal gelo.

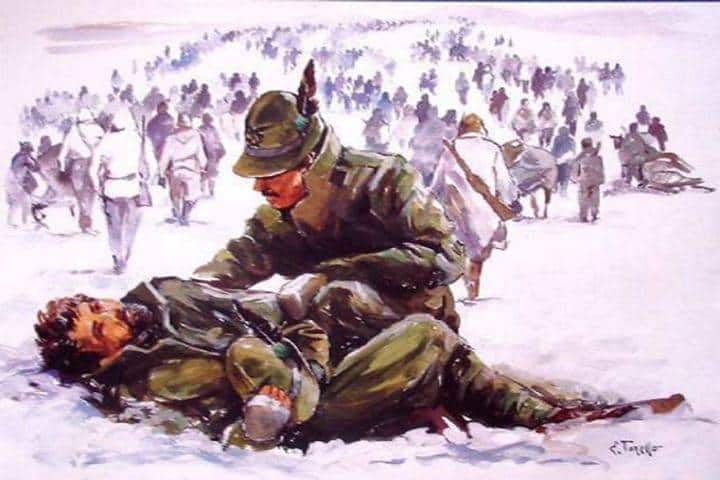

Gli ultimi giorni dell’anno, compreso san Silvestro, sono impiegati nella difesa del quadrivio di SelenyjJar. Più tardi è la volta di Rossosch, poi di Opyt, Popovka, Novo Postojalovka, Postojalyi. Il ripiegamento si trasforma in una prova di sopravvivenza, tra balke, campi e fiumi ghiacciati. “Gli italiani si aggrappano a una furia che è figlia dell’impotenza”. Si ingurgitano le ultime pastiglie di simpamina (una specie di anfetamina), si registrano i primi casi di impazzimento (qualcuno si spoglia e va a morire nudo nella neve), e per alcuni l’agonia è infernale poiché la morte per dissanguamento si fa attendere, essendo le emorragie bloccate dal gelo. Più di una volta occorrerà appellarsi al senso di un onore che, per fortuna, non ha più niente di fascista ma affonda le radici in un ancestrale amore per la patria: “quando sarà in pericolo, lo stendardo verrà bruciato dopo esser stato baciato da tutti i presenti”. Alfio Caruso punteggia la narrazione con l’inserimento di alcune lettere che i famigliari spediscono dall’Italia, con la speranza di ricevere notizie da un fronte di guerra di cui si sa poco, a causa della reticenza del governo italiano. Non si sa quanto si muore, quanto si sopravvive con gli arti congelati e si è costretti ad amputarsi le gambe per poi strisciare sulle ginocchia avvolte dalla paglia.

Gli ultimi giorni dell’anno, compreso san Silvestro, sono impiegati nella difesa del quadrivio di SelenyjJar. Più tardi è la volta di Rossosch, poi di Opyt, Popovka, Novo Postojalovka, Postojalyi. Il ripiegamento si trasforma in una prova di sopravvivenza, tra balke, campi e fiumi ghiacciati. “Gli italiani si aggrappano a una furia che è figlia dell’impotenza”. Si ingurgitano le ultime pastiglie di simpamina (una specie di anfetamina), si registrano i primi casi di impazzimento (qualcuno si spoglia e va a morire nudo nella neve), e per alcuni l’agonia è infernale poiché la morte per dissanguamento si fa attendere, essendo le emorragie bloccate dal gelo. Più di una volta occorrerà appellarsi al senso di un onore che, per fortuna, non ha più niente di fascista ma affonda le radici in un ancestrale amore per la patria: “quando sarà in pericolo, lo stendardo verrà bruciato dopo esser stato baciato da tutti i presenti”. Alfio Caruso punteggia la narrazione con l’inserimento di alcune lettere che i famigliari spediscono dall’Italia, con la speranza di ricevere notizie da un fronte di guerra di cui si sa poco, a causa della reticenza del governo italiano. Non si sa quanto si muore, quanto si sopravvive con gli arti congelati e si è costretti ad amputarsi le gambe per poi strisciare sulle ginocchia avvolte dalla paglia.

I giorni peggiori sono quelli che vanno dal 18 gennaio al 26, quando infine si sfonda a Nikolajevka e si esce da un incubo che i fascisti stessi avevano creato e voluto. Tutti i vivi sono chiamati all’assalto: chi non è ferito proseguirà il cammino e imparerà a dire “che appena possibile verrà mandata una slitta in soccorso, e l’altro, il ferito, il congelato, fingerà di crederci”. Ogni tanto coi malati resta un medico tirato a sorte.

I giorni peggiori sono quelli che vanno dal 18 gennaio al 26, quando infine si sfonda a Nikolajevka e si esce da un incubo che i fascisti stessi avevano creato e voluto. Tutti i vivi sono chiamati all’assalto: chi non è ferito proseguirà il cammino e imparerà a dire “che appena possibile verrà mandata una slitta in soccorso, e l’altro, il ferito, il congelato, fingerà di crederci”. Ogni tanto coi malati resta un medico tirato a sorte.

Ci si piscerà addosso, per far prima, per non congelarsi, e se il bisogno sarà più consistente potrà capitare di morire accovacciati con le braghe alle caviglie. Lo sbandamento è totale, le comunicazioni tra una divisione e l’altra sono perdute; ci si insegue senza mai trovarsi, come in un orribile Orlando Furioso nella neve. Il 22 c’è la disfatta dell’8° reggimento della Julia e del battaglione Morbegno della Tridentina, il 23 la Vicenza punta su Varvarovka con le temperature che scendono a meno quarantadue; a volte “si presentano cavalli con in groppa conducenti impettiti dagli occhi sbarrati: sono cadaveri trasformati in statue di ghiaccio, le mani hanno imprigionato le briglie del quadrupede, bisognerà sbriciolarle per liberare la bestia”. Il 24 e il 25 sono giorni apocalittici.

Ci si piscerà addosso, per far prima, per non congelarsi, e se il bisogno sarà più consistente potrà capitare di morire accovacciati con le braghe alle caviglie. Lo sbandamento è totale, le comunicazioni tra una divisione e l’altra sono perdute; ci si insegue senza mai trovarsi, come in un orribile Orlando Furioso nella neve. Il 22 c’è la disfatta dell’8° reggimento della Julia e del battaglione Morbegno della Tridentina, il 23 la Vicenza punta su Varvarovka con le temperature che scendono a meno quarantadue; a volte “si presentano cavalli con in groppa conducenti impettiti dagli occhi sbarrati: sono cadaveri trasformati in statue di ghiaccio, le mani hanno imprigionato le briglie del quadrupede, bisognerà sbriciolarle per liberare la bestia”. Il 24 e il 25 sono giorni apocalittici.

Finché il 26, dopo sette ore di combattimenti, finalmente la Tridentina sfonda la sacca e porta alla salvezza la divisione e i 30.000 sbandati al seguito. Nelle pagine di Caruso la narrazione segue ora i mille rivoli in cui è stata frammentata dalla memoria di chi c’era, e sfuma nei giorni successivi, quelli in cui inizia per alcuni il lento ritorno in patria (basteranno 17 convogli per far salire tutti quanti, mentre all’andata ce n’erano voluti 200), per altri l’atroce e lunghissima prigionia, in certi casi durata fino al 1954, anche a causa – secondo Caruso – del pregiudizio ideologico di Togliatti che all’indomani del 25 luglio manda nei gulag i suoi uomini a far opera di proselitismo o, addirittura, di ostruzionismo, laddove viene ritardato il rimpatrio dei connazionali dopo il 2 giugno 1946, per impedire eventuali voti alla monarchia (è però ormai appurato che le lettere di Togliatti, conservate a Mosca e relative alla prigionia degli italiani in Russia, sono state manomesse, e di questo Caruso non fa cenno).

Finché il 26, dopo sette ore di combattimenti, finalmente la Tridentina sfonda la sacca e porta alla salvezza la divisione e i 30.000 sbandati al seguito. Nelle pagine di Caruso la narrazione segue ora i mille rivoli in cui è stata frammentata dalla memoria di chi c’era, e sfuma nei giorni successivi, quelli in cui inizia per alcuni il lento ritorno in patria (basteranno 17 convogli per far salire tutti quanti, mentre all’andata ce n’erano voluti 200), per altri l’atroce e lunghissima prigionia, in certi casi durata fino al 1954, anche a causa – secondo Caruso – del pregiudizio ideologico di Togliatti che all’indomani del 25 luglio manda nei gulag i suoi uomini a far opera di proselitismo o, addirittura, di ostruzionismo, laddove viene ritardato il rimpatrio dei connazionali dopo il 2 giugno 1946, per impedire eventuali voti alla monarchia (è però ormai appurato che le lettere di Togliatti, conservate a Mosca e relative alla prigionia degli italiani in Russia, sono state manomesse, e di questo Caruso non fa cenno).

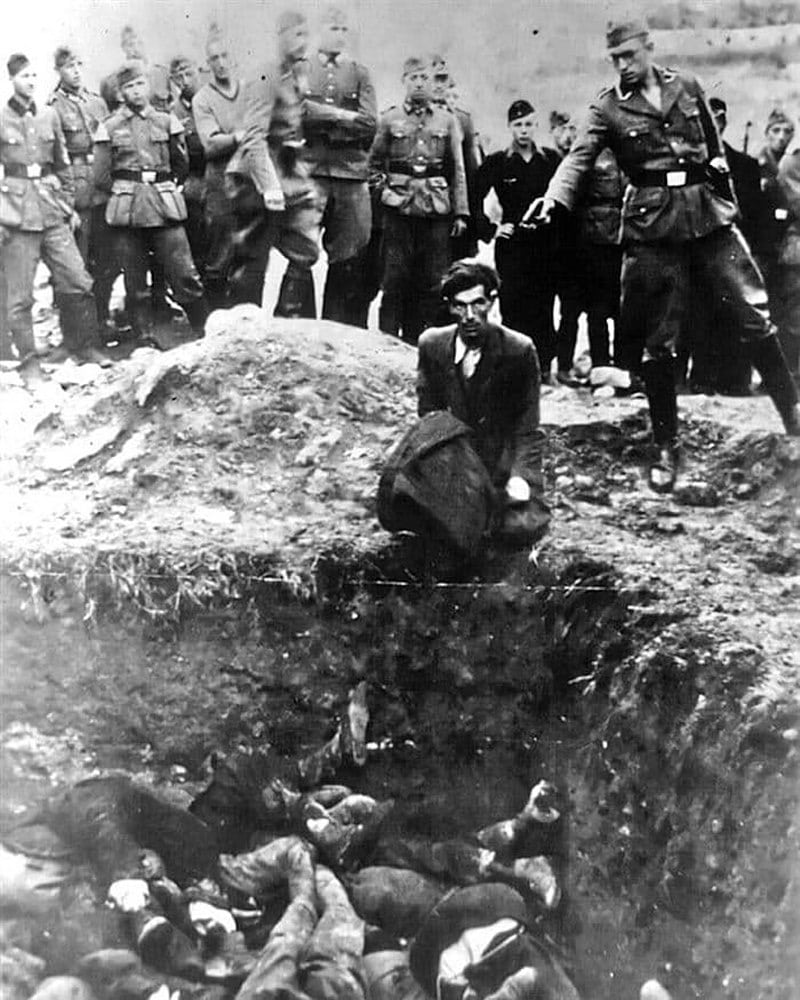

Tace, non sa o non ammette Caruso che prima della ritirata e di Nikolajevka eravamo invasori al pari dei nazisti?

Tace, non sa o non ammette Caruso che prima della ritirata e di Nikolajevka eravamo invasori al pari dei nazisti?

Dallo scorso anno nel nostro Paese la data del 26 gennaio, appena un giorno prima del Giorno della Memoria, con voto parlamentare, è diventata la “Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini”.

Una decisione che ha fatto sussultare l’Italia democratica. Gli storici Greppi, Filippi e Gobetti hanno ricordato che in quei territori aveva preso corpo “l’operazione di ‘ripulitura’ da ebrei e slavi delle terre destinate al Lebensraum nazista”. Era “una guerra di sterminio, comparata esplicitamente da Hitler alla ‘conquista’ dell’America che portò all’annientamento delle popolazioni precolombiane: il GeneralplanOst (il ‘piano generale per l’Oriente’) nazista, elaborato nella prima fase della guerra, era un progetto di colonizzazione dell’Europa orientale, che prevedeva l’annientamento di decine di milioni di ‘slavi’. Alla fine della guerra si sarebbero contati venti milioni di morti sovietici, oltre tre milioni dei quali prigionieri di guerra uccisi, morti di fame o durante i trasferimenti”. In quel contesto, peraltro, aveva “inizio l’industrializzazione dello sterminio e l’applicazione della ‘soluzione finale’ a milioni di ebrei in Europa centro-orientale: la Shoah”. Aggiungono i tre storici che i combattenti italiani “prendono parte, alpini compresi, a questa guerra, distinguendosi in azioni di repressione, inclusi saccheggi e fucilazioni, anche in maniera autonoma dall’alleato tedesco”.

Una decisione che ha fatto sussultare l’Italia democratica. Gli storici Greppi, Filippi e Gobetti hanno ricordato che in quei territori aveva preso corpo “l’operazione di ‘ripulitura’ da ebrei e slavi delle terre destinate al Lebensraum nazista”. Era “una guerra di sterminio, comparata esplicitamente da Hitler alla ‘conquista’ dell’America che portò all’annientamento delle popolazioni precolombiane: il GeneralplanOst (il ‘piano generale per l’Oriente’) nazista, elaborato nella prima fase della guerra, era un progetto di colonizzazione dell’Europa orientale, che prevedeva l’annientamento di decine di milioni di ‘slavi’. Alla fine della guerra si sarebbero contati venti milioni di morti sovietici, oltre tre milioni dei quali prigionieri di guerra uccisi, morti di fame o durante i trasferimenti”. In quel contesto, peraltro, aveva “inizio l’industrializzazione dello sterminio e l’applicazione della ‘soluzione finale’ a milioni di ebrei in Europa centro-orientale: la Shoah”. Aggiungono i tre storici che i combattenti italiani “prendono parte, alpini compresi, a questa guerra, distinguendosi in azioni di repressione, inclusi saccheggi e fucilazioni, anche in maniera autonoma dall’alleato tedesco”.

Non è da parte di Greppi, Filippi e Gobetti un atto d’accusa verso “un corpo militare che, peraltro, ha dato poi alla Resistenza al nazifascismo alcune tra le figure più significative. Nella terribile ritirata, infatti, non pochi soldati dell’Armir maturano una profondissima avversione per i nazisti e per i fascisti italiani che li hanno mandati al macello, e che avrebbe portato alcuni di loro, pochi mesi più tardi, a scegliere di combatterli armi in pugno”.

Caruso si sofferma invece sulle condizioni dei prigionieri italiani in Urss, di cui esistono testimonianze drammatiche, come quella di Enzo Nelli, che racconta del lager in Siberia in cui è condotto per lavorare nelle miniere di carbone, a meno 55 gradi: “Fra noi c’era gente che la notte andava al gabinetto e non tornava più. Venivano uccise a palate. A ogni appello mancavano venti, trenta internati. Capitava che a qualcuno venissero tagliate la gambe e buttate sulla brace per sfamarsi”.

Tra questi due poli – il lento ritorno a casa e la prigionia –, si apre ‘la terra di nessuno’, rappresentata dai dispersi che per anni aleggeranno come un lugubre sogno su tante famiglie italiane, in attesa ancora oggi del ritrovamento di una fossa comune o dell’avvistamento di una piastrina col nome del proprio caro su qualche sito internet o su qualche bancarella polacca. Solo il 5 febbraio 1943 un primo bollettino del Comando supremo del Regio Esercito svela agli italiani la ritirata dal Don, tacendo tuttavia sui morti, i dispersi, i prigionieri, che alla fine di tutto ammonteranno a oltre 104.000. E pure il dopoguerra rovescerà altra sofferenza sui reduci, utilizzati strumentalmente da destra e da sinistra, una volta come testimoni delle nefandezze sovietiche, un’altra come nostalgici sostenitori del fascismo.

Un uso strumentale in ultimo affiorante – lo ribadiamo ancora rifacendoci anche alle parole formulate dalla Società italiana per lo studio della storia contemporanea presieduta da Daniela Luigia Caglioti (e la Società italiana degli storici medievisti, Sismed) – proprio in occasione di questo 26 gennaio 2023: la scelta di tale data come Giornata nazionale dell’Alpino, “oltre a essere contigua alla Giornata della Memoria – come scritto nella lettera che la Sismed assieme a Sissco e Sisem avevano inviato lo scorso aprile ai Presidenti di Senato e Camera –, non si collega all’intera storia e all’impegno anche umanitario del Corpo, bensì ne isola, celebrandola, un’impresa militare – la battaglia di Nikolajewka – condotta all’interno di una guerra di aggressione dell’Italia fascista, per di più in regioni oggi sconvolte da un’altra invasione”.

Perciò, quel che resta infine, a ottant’anni da quei tragici eventi, è una penosa sensazione di freddo, non fisica ma mentale, di funereo silenzio, di vertigine, per un’aggressione militare assurda, sbagliata, atroce, che ha provocato una delle più grandi carneficine della storia: tra soldati e civili, oltre 30 milioni di morti.

Pubblicato giovedì 26 Gennaio 2023

Stampato il 12/07/2025 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/finestre/quellultima-battaglia-da-eroi-nel-disonore/