La crisi che stiamo vivendo non è solo economica o politica, ma sistemica. È la crisi della modernità e delle sue promesse: progresso, democrazia, emancipazione, razionalità. Una crisi che si manifesta in tre direzioni principali: lo smarrimento delle narrazioni nel deserto post-ideologico, la dissoluzione del potere politico ancorato al sistema degli Stati nazionali o l’inefficacia delle istituzioni sovranazionali e la trasformazione della società in un orizzonte dominato dall’incertezza e dal rischio. La globalizzazione ha planetarizzato le reti, le economie e i dati, ma ha lasciato indietro le istituzioni. Si è creata una contraddizione fondamentale tra l’unificazione tecnico-economica del mondo e la frammentazione politica, culturale e istituzionale. Le democrazie sono rimaste ancorate ai confini degli Stati nazionali, incapaci di regolare le forze che ormai operano su scala transnazionale: finanza, piattaforme digitali, multinazionali, crisi ambientali, migrazioni, pandemie. L’esito è quello di una “sovranità complessa”, asimmetrica e instabile. Gli Stati perdono potere verso l’alto (organizzazioni sovranazionali e mercati) e verso il basso (società civile, comunità locali, movimenti trasversali). Intanto, il welfare si sgretola, il lavoro si precarizza e il capitale si riorganizza in catene di valore globali che sfuggono a ogni giurisdizione.

Eppure la modernità aveva promesso che lo Stato avrebbe garantito la certezza del diritto, della redistribuzione, della coesione sociale. Ma oggi le istituzioni nazionali appaiono impotenti e inadeguate. Non riescono a intervenire sui problemi sistemici (diseguaglianze, ambiente, sicurezza), mentre si dissolvono i corpi intermedi incapaci di riorganizzare il loro impegno su scala sovranazionale: sindacati, partiti, media tradizionali. Il cittadino, privo di categorie per interpretare la complessità, si trasforma in consumatore di ideologie mercificate (riacquista la propria collocazione e la propria identità nel mondo consumando) e poi in follower “indirizzato” da chi controlla e si occupa di fare disciplinamento sociale attraverso l’utilizzo dei dati. La partecipazione si riduce a bolle identitarie tenute insieme da lotte estremamente settorializzate o da leader che spettacolarizzano una nuova forma di costruzione e ricerca del consenso in cui non è più importante ciò che è vero o falso, ma solo il “chi sono” rispetto agli altri.

La conseguenza, nella crisi che coinvolge anche ciò che intendiamo per “Occidente”, è lo sviluppo di una nuova forma di “democrazia illiberale”: elezioni svuotate progressivamente dalle garanzie costituzionali, attacchi quotidiani alla libertà di espressione e concentrazione del potere degli esecutivi. La legittimazione democratica si riduce di nuovo a un plebiscito quotidiano attraverso l’utilizzo dei social. I leader parlano “a nome del popolo”, ricercando continuamente un capro espiatorio di turno.

La società del rischio e il panico identitario

Viviamo in una “società del rischio”, come l’ha definita Ulrich Beck, in cui lo sviluppo della tecnica ha creato effetti collaterali incontrollabili: inquinamento, cambiamento climatico, pandemie, sorveglianza digitale, conflitti nucleari, scomparsa o reinterpretazione del lavoro. La paura diventa una condizione permanente, una lente con cui si interpreta il mondo. Ma non si tratta solo di un rischio oggettivo, è anche una forma di “insicurezza ontologica”. L’individuo globalizzato vive uno spaesamento radicale: non ha più punti di riferimento stabili, non si riconosce nella comunità politica, non si sente rappresentato. La povertà diventa in questo contesto una colpa e la precarietà viene vissuta come un fallimento personale per “non avercela fatta”. Il passato appare l’unico spazio di sicurezza, mentre il futuro fa sempre più paura. Si cercano risposte semplificate in un ritorno al tribalismo e ai fondamentalismi, in quelle che Zygmunt Baumann definisce “retrotopie”.

È proprio la nostalgia di futuro a produrre un nuovo passato mitizzato e strumentalizzato, ma mai esistito. Quando le “retrotopie” sostituiscono l’utopia, il sogno non è più andare avanti, ma tornare indietro. Il passato è così ricostruito, addomesticato, usato come strumento di legittimazione identitaria contro ogni differenza. I migranti, in questo contesto, diventano il nemico perfetto: non solo “altri”, ma “colpevoli” della nostra insicurezza. Il linguaggio politico li trasforma in “clandestini”, “minacce”, “numeri”, rendendo accettabile la violazione dei diritti umani in nome dell’ordine e della protezione di un modello “tradizionale” o “puro” di società che in realtà non è mai esistito. Quando non sono colpiti loro possono esserlo le femministe, i movimenti per i diritti civili, gli ambientalisti, l’Europa o tutte quelle figure che rappresentano lotte di progresso ritenute una minaccia per questa memoria reinventata. Come abbiamo già visto accadere, le parole stesse performano le gerarchie sociali e normalizzano la disumanità e l’esclusione.

A questa crisi si accompagna la denarrativizzazione della realtà. Le “Storie” che tenevano insieme le società – religioni, ideologie, miti, utopie – si sono infrante. Al loro posto, troviamo solo flussi di storytelling senza coerenza, senza teleologia, senza comunità. La digitalizzazione non crea uno spazio di senso, ma lo dissolve. L’informazione circola, ma non costruisce comprensione: si vive in un eterno presente fatto di notifiche, crisi e disincanto. In questo contesto, il potere si sposta verso chi controlla la circolazione delle informazioni. La “sorveglianza di massa” non è più verticale e centralizzata (come nel panopticon di Foucault), ma diffusa, partecipata, inconsapevole. I cittadini offrono volontariamente i propri dati, le proprie emozioni, i propri desideri in pasto a piattaforme che li trasformano in merci. In questo mondo dell’“infocrazia”, il linguaggio non è più uno spazio per la rappresentazione del reale, ma una forma di manipolazione. Le parole non descrivono più, ma prescrivono. I leader populisti riscrivono il passato, banalizzano il presente e costruiscono nemici immaginari. Il dibattito è ridotto a slogan, le fake news sostituiscono la complessità, la verità cede al “verosimile”. Nel vuoto lasciato dalla politica e dalle ideologie, l’identità diventa l’unica fonte di riconoscimento. Si politicizzano il genere, l’etnia, la religione, le scelte di vita. Si frammenta lo spazio pubblico in bolle, tribù, gruppi autoreferenziali. L’individuo si rifugia nel proprio vissuto, mentre la sfera politica collettiva perde senso e legittimità. Si afferma così una “cittadinanza intima”, fondata più sulle emozioni che sui diritti e i doveri condivisi.

Intanto, decisioni fondamentali per la vita dei cittadini vengono spostate fuori dal perimetro democratico per cercare di evitare ogni forma di conflitto sociale: agenzie sovranazionali, governi tecnici, organismi di rating, ecc. Si governa senza politica, senza visione, senza legittimazione popolare a preservare uno status quo insostenibile. Si affermano “diritti senza democrazia”, cioè uno svuotamento dell’azione collettiva a favore dell’efficienza procedurale. Se i nuovi movimenti nazional populisti offrono una storia, un’identità, una collocazione e una visione nel mondo; i partiti tradizionali si svuotano di senso e diventano macchine elettorali autoreferenziali. La politica diventa marketing, e l’impegno civile si atomizza in iniziative frammentarie e inconsistenti. La crisi, nel senso originario del termine greco krisis, è anche un momento di decisione o di svolta. Ma perché questo avvenga, occorre recuperare una coscienza storica, una capacità di pensare il futuro, una volontà collettiva rivoluzionaria di costruzione. Serve una nuova narrazione condivisa, che non sia regressiva né tecnocratica, ma capace di ridare senso all’agire di una comunità. Una narrazione che recuperi la dimensione utopica senza scivolare nel mito, che restituisca ai cittadini la capacità di partecipare, decidere, immaginare.

Una bussola per la globalizzazione

Una bussola per la globalizzazione

Il mondo contemporaneo si trova sospeso in una condizione ambivalente, dove le potenzialità di trasformazione coesistono con il rischio di un’involuzione radicale. Il nostro tempo è uno “stadio di dualismo di opportunità”: da un lato, si intravede la possibilità di un’emancipazione collettiva e planetaria; dall’altro, prende corpo la minaccia dell’anarchia internazionale, del degrado istituzionale e dell’imbarbarimento sociale. La direzione futura sarà determinata dalle scelte politiche che sapranno indirizzare questa biforcazione storica. Le molteplici crisi degli ultimi decenni, rese ancora più gravi dalla pandemia e dalla guerra, hanno acuito le disuguaglianze su scala planetaria. Si tratta di disuguaglianze tanto orizzontali (redistribuzione interna: tra lavoratori e capitali, tra generazioni, tra generi) quanto verticali (disparità tra Stati, con una crescente distanza tra Nord e Sud del mondo). Emergono così due mondi separati: uno dove la vita è legittima e riconosciuta, e uno dove non lo è — spesso perché invisibile, priva di rappresentazione mediatica e politica. È il contrasto tra l’Occidente urbano e “civile” e le periferie globali, segnate da fame, conflitto e marginalizzazione.

Questa condizione richiama alla memoria le analisi di Arnold Toynbee, secondo il quale una civiltà entra in crisi quando non riesce a rispondere alle domande emergenti del “proletariato interno” e di quello “esterno”. L’impoverimento, secondo lo storico inglese, non è solo economico ma anche spirituale: esso nasce dalla consapevolezza di essere stati diseredati dal proprio posto nella società.

Le scelte economiche dei governi, schiacciati dal peso del debito e dall’obbligo di tagli strutturali, hanno colpito i settori più fragili: istruzione, salute, ambiente. La disoccupazione e la mancanza di prospettive alimentano, ovunque, nazionalismi e xenofobia. La spirale è evidente: le élite economiche continuano a rafforzarsi, mentre la maggioranza della popolazione globale assiste al deteriorarsi delle proprie condizioni materiali. Parallelamente a questa iniquità crescente, si osserva un processo di svuotamento del politico e di “decivilizzazione”. La politica appare priva di visione, intrappolata in emergenze continue, mentre l’autoritarismo cresce in vari contesti. Dopo la stagione delle grandi promesse universali, ci ritroviamo in un mondo frammentato, segnato dal ritorno di un nazionalismo competitivo. La democrazia stessa sembra in crisi, sia nella sua forma rappresentativa, sia nella sua capacità di suscitare fiducia come ideale.

In un mondo globalizzato, la sicurezza non può più essere garantita individualmente: essa è indivisibile. La “sicurezza umana” oggi deve includere la lotta alla povertà, la salute, la tutela dell’ambiente e la dignità. Le vecchie barriere statali sono diventate inefficaci di fronte alla porosità della comunicazione, della finanza e del movimento delle persone. A fronte dell’impotenza delle istituzioni statali, assistiamo al proliferare di una nuova società civile globale: decine di milioni di ONG operano per supplire ai vuoti lasciati dalla politica. Questa effervescenza può essere letta come l’embrione di una “volontà collettiva dell’umanità”, che esige nuove istituzioni e un’etica cosmopolitica. Tuttavia, il trionfo dello scetticismo postmoderno ha lasciato un vuoto. L’abbandono della dimensione progettuale in politica ha permesso che l’accettazione passiva dell’esistente venisse spacciata per libertà.

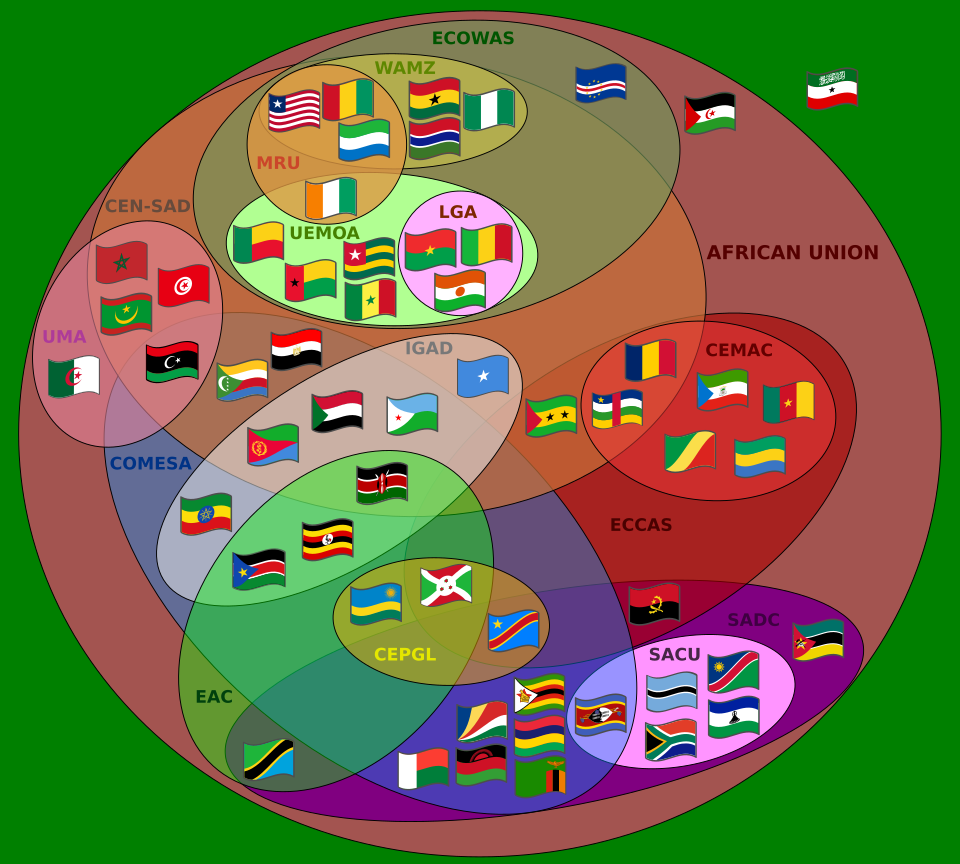

Le minacce globali richiedono una risposta sullo stesso piano: non solo una governance, ma una vera organizzazione politica mondiale. L’attuale globalizzazione è caratterizzata da una “sovraclasse” economica transnazionale che agisce al di sopra degli Stati e delle volontà popolari. La politica, in questa situazione, ha perduto ogni capacità di regolazione. Il principio “no globalization without representation” diventa così la parola d’ordine di un nuovo catastrofismo emancipativo: solo una democrazia planetaria può affrontare minacce planetarie. Realisticamente, non si può attendere che in tutti i continenti si affermino governi democratici. Il metodo scientifico occidentale si è ormai diffuso in tutti i laboratori e le università del pianeta. Il lavoro salariato formalmente libero (cioè, non schiavistico e non servile) si è imposto nelle forme diverse di capitalismo, sia dove prevale il capitale privato sia dove prevale il capitale di Stato. La democrazia ha però difficoltà a stabilirsi al di fuori dell’Occidente ed anche in Occidente mostra evidenti segni di crisi. Per unificare il mondo bisogna accettare il principio della convivenza di forme diverse di cultura e di regime politico-sociale. Le democrazie dovranno, almeno inizialmente, imparare a coesistere con le autocrazie. L’interesse della sopravvivenza della specie deve prevalere garantendo, nel breve-medio periodo, la convivenza (e quindi la sopravvivenza) delle diversità. Nel lungo periodo (di cui si può parlare solo se l’essere umano avrà un domani) si può sperare nella competizione pacifica.

Una visione credibile è, dunque, quella di istituzionalizzare e ripoliticizzare la globalizzazione. Non si può più delegare tutto a un’arida tecnocrazia o affidarsi a summit inutili. La riforma dell’Onu, l’introduzione di una fiscalità globale, la gestione condivisa dei beni pubblici (dati, ambiente, salute) sono azioni indispensabili. In questo contesto, il federalismo emerge come un’alternativa praticabile all’imperialismo e al nazionalismo competitivo. Non si tratta di costruire un superstato o una nuova nazione globale, ma di articolare un sistema multilivello, basato sul principio di sussidiarietà, in cui ogni livello di governo — dalla comunità locale alla regione mondiale — operi in modo coordinato. Un sistema capace di unificare senza omologare, di garantire la pluralità nella cooperazione, può incarnare la nuova utopia concreta del nostro tempo. Uno Stato di Stati. Questa è la sfida: costruire un progetto politico per l’umanità senza rinunciare alla libertà, superando il dogma della sovranità assoluta e rispondendo all’interdipendenza reale del nostro tempo per poter di nuovo immaginare il futuro.

L’Europa come promessa

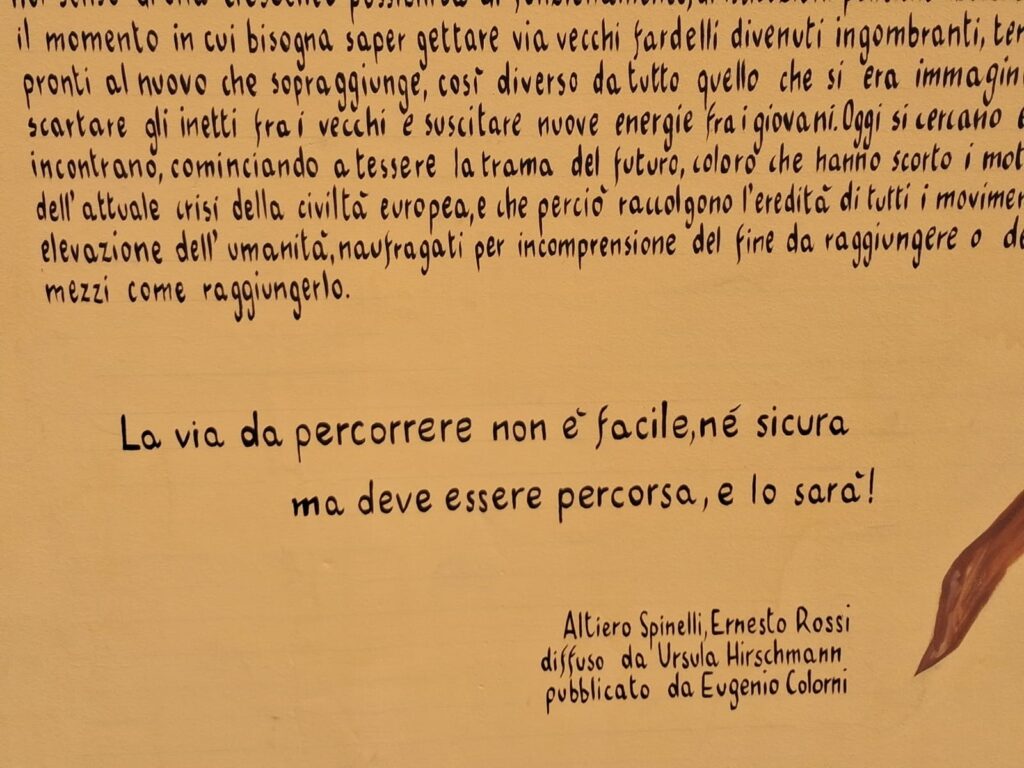

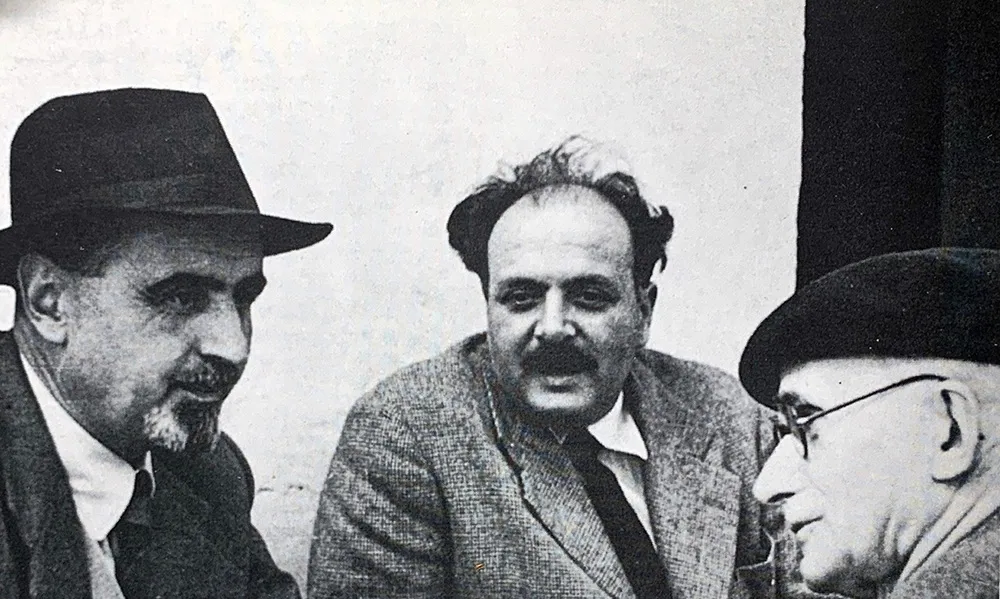

I Paesi fondatori dell’Ue sono giunti all’integrazione europea dopo aver perso le guerre imperiali e coloniali che li avevano resi protagonisti del dominio globale per oltre cinque secoli. L’Unione Europea è quindi il risultato del tentativo, senza precedenti, di costruire un modello post-imperiale di convivenza. Questo processo ha dato vita a un miracolo storico: un’unione che si è allargata per consenso e non per conquista, che ha garantito pace e benessere sul proprio territorio e che, pur con i suoi limiti, rappresenta ancora il più potente ammortizzatore contro gli effetti negativi della globalizzazione. Tuttavia, tale costruzione rimane fragile. Le spinte nazionaliste rischiano di erodere il progetto europeo dall’interno. Il rischio non è solo politico, ma anche simbolico: perdere la consapevolezza del significato storico del processo di unificazione significa abbandonare ogni possibilità di incidere sul futuro come europei. Occorre ripensare, allora, l’Europa come promessa: non solo una realtà giuridica o economica, ma una prospettiva etico-politica capace di orientare le scelte dei cittadini europei. Intesa nel suo senso etimologico – “mettere davanti” – la promessa è ciò che connette la memoria alla volontà, il passato alla responsabilità futura. È, nella lettura arendtiana, ciò che distingue l’essere umano nella sua capacità di agire nel mondo con coscienza del proprio ruolo e dei propri doveri.

I Paesi fondatori dell’Ue sono giunti all’integrazione europea dopo aver perso le guerre imperiali e coloniali che li avevano resi protagonisti del dominio globale per oltre cinque secoli. L’Unione Europea è quindi il risultato del tentativo, senza precedenti, di costruire un modello post-imperiale di convivenza. Questo processo ha dato vita a un miracolo storico: un’unione che si è allargata per consenso e non per conquista, che ha garantito pace e benessere sul proprio territorio e che, pur con i suoi limiti, rappresenta ancora il più potente ammortizzatore contro gli effetti negativi della globalizzazione. Tuttavia, tale costruzione rimane fragile. Le spinte nazionaliste rischiano di erodere il progetto europeo dall’interno. Il rischio non è solo politico, ma anche simbolico: perdere la consapevolezza del significato storico del processo di unificazione significa abbandonare ogni possibilità di incidere sul futuro come europei. Occorre ripensare, allora, l’Europa come promessa: non solo una realtà giuridica o economica, ma una prospettiva etico-politica capace di orientare le scelte dei cittadini europei. Intesa nel suo senso etimologico – “mettere davanti” – la promessa è ciò che connette la memoria alla volontà, il passato alla responsabilità futura. È, nella lettura arendtiana, ciò che distingue l’essere umano nella sua capacità di agire nel mondo con coscienza del proprio ruolo e dei propri doveri.

L’Europa dovrebbe tornare ad essere questa promessa: un’idea-forza proiettata nel futuro, capace di offrire ai suoi cittadini una visione condivisa, fondata su pluralismo, apertura, dialogo, responsabilità. Si tratterebbe non di evocare un’identità monolitica o un nuovo nazionalismo europeo, ma di costruire un’identità multilivello, “porosa”, fondata sulla capacità di trasformare il conflitto in dialettica democratica, e la diversità in valore. In questa prospettiva, tutte le culture e le memorie d’Europa hanno pari dignità, perché tutte custodiscono esperienze e potenzialità da mettere al servizio di un destino comune. Il cittadino europeo non possiede più un “territorio interiore sovrano”, ma vive costantemente al confine, guardando sé stesso negli occhi dell’altro.

Perché questa visione possa tradursi in realtà, sono necessarie trasformazioni profonde su tre livelli: istituzionale, politico-economico e ideologico. In primo luogo, l’Unione deve compiere un salto qualitativo verso una vera unione politica federale. L’attuale assetto istituzionale, dominato dal Consiglio europeo e imprigionato nei veti incrociati, ha smarrito la forza propulsiva dell’integrazione e impedisce qualsiasi evoluzione democratica autentica. Serve una riforma costituzionale dell’Unione che preveda un governo europeo responsabile, una chiara separazione dei poteri e un sistema legislativo rappresentativo del popolo europeo. Solo in questo modo si potrà superare l’illusione che gli Stati nazionali, pur rafforzati dall’Europa, siano ancora attori autonomi sul piano globale.

Perché questa visione possa tradursi in realtà, sono necessarie trasformazioni profonde su tre livelli: istituzionale, politico-economico e ideologico. In primo luogo, l’Unione deve compiere un salto qualitativo verso una vera unione politica federale. L’attuale assetto istituzionale, dominato dal Consiglio europeo e imprigionato nei veti incrociati, ha smarrito la forza propulsiva dell’integrazione e impedisce qualsiasi evoluzione democratica autentica. Serve una riforma costituzionale dell’Unione che preveda un governo europeo responsabile, una chiara separazione dei poteri e un sistema legislativo rappresentativo del popolo europeo. Solo in questo modo si potrà superare l’illusione che gli Stati nazionali, pur rafforzati dall’Europa, siano ancora attori autonomi sul piano globale.

Sul piano economico, è indispensabile completare l’unione fiscale. Il bilancio dell’Ue deve essere finanziato da risorse proprie e non dai trasferimenti degli Stati membri. Le nuove entrate, basate su meccanismi democratici di decisione, permetterebbero all’Unione di emettere titoli di debito propri, sostenere investimenti comuni e realizzare un welfare europeo coordinato. L’obiettivo non è solo quello di affrontare le crisi, ma di costruire un’economia sociale di mercato sostenibile, capace di ridurre le diseguaglianze e promuovere la giustizia intergenerazionale. Considerando la sicurezza in senso “integrale”, la rivoluzione tecnologica in corso impone una riforma del lavoro che garantisca i diritti indipendentemente dalla condizione occupazionale. Si può pensare, come tanti hanno fatto, anche ad un reddito di cittadinanza europeo, legato all’impegno civile in attività di utilità sociale, ambientale o culturale. Questa misura avrebbe una doppia valenza: economica, offrendo sbocchi professionali in un contesto di crescente precarietà; e politica, rafforzando il senso di appartenenza e di solidarietà.

Sul piano economico, è indispensabile completare l’unione fiscale. Il bilancio dell’Ue deve essere finanziato da risorse proprie e non dai trasferimenti degli Stati membri. Le nuove entrate, basate su meccanismi democratici di decisione, permetterebbero all’Unione di emettere titoli di debito propri, sostenere investimenti comuni e realizzare un welfare europeo coordinato. L’obiettivo non è solo quello di affrontare le crisi, ma di costruire un’economia sociale di mercato sostenibile, capace di ridurre le diseguaglianze e promuovere la giustizia intergenerazionale. Considerando la sicurezza in senso “integrale”, la rivoluzione tecnologica in corso impone una riforma del lavoro che garantisca i diritti indipendentemente dalla condizione occupazionale. Si può pensare, come tanti hanno fatto, anche ad un reddito di cittadinanza europeo, legato all’impegno civile in attività di utilità sociale, ambientale o culturale. Questa misura avrebbe una doppia valenza: economica, offrendo sbocchi professionali in un contesto di crescente precarietà; e politica, rafforzando il senso di appartenenza e di solidarietà.

Sul fronte della politica estera e di difesa, l’Unione deve definire una strategia autonoma e coerente. L’aggressione russa all’Ucraina, quella di Israele alla Palestina e le tensioni nel Mediterraneo e in Medio Oriente mostrano quanto l’Europa sia incapace di agire. La proposta è quella di sviluppare progressivamente una forza europea al servizio della pace e dei diritti umani, come strumento difensivo e con un ruolo ben definito e limitato in ambito internazionale, come ad esempio una forza di peace-keeping e peace-enforcement in zone di conflitto, a disposizione e sotto l’egida delle Nazioni Unite. L’Europa non può più limitarsi a gestire la sicurezza come bene consumato, deve iniziare a produrlo come bene pubblico globale. Un altro asse fondamentale è la ridefinizione del rapporto con il continente africano. Il processo verso la neutralità climatica impone un nuovo partenariato strategico, basato su parità e sviluppo reciproco. L’Ue ha bisogno delle risorse africane per la transizione ecologica, mentre l’Africa ha bisogno di tecnologie, investimenti e trasferimenti finanziari. Un grande accordo tra l’Unione Europea e l’Unione Africana potrebbe rappresentare il modello per un nuovo ordine mondiale multipolare e solidale.

Infine, occorre ripensare radicalmente la democrazia europea. Non basta più la rappresentanza formale: è necessaria una democrazia partecipativa e deliberativa, capace di coinvolgere i cittadini nei processi decisionali. Il costituzionalismo europeo deve essere inteso non come punto di arrivo, ma come processo storico aperto, da perfezionare continuamente. In questa visione, il processo di unificazione europea non è un percorso tecnocratico, ma una costruzione politica fondata su valori universali – libertà, giustizia, pace, solidarietà – che si realizzano solo se estesi a tutti. Se non risponde a questa sfida, l’Unione rischia di uscire lentamente dalla storia. Possiamo essere ancora una voce che ha qualcosa da dire nel dialogo multipolare, ma solo se avremo il coraggio di reinventare una comunità politica aperta, inclusiva e solidale, capace di planetarizzare la politica e umanizzare la globalizzazione con delle istituzioni in grado di sostenere queste istanze.

Il federalismo come alternativa

La globalizzazione non ha mantenuto le promesse di pace e coesione. Questa “guerra mondiale a pezzi” ha reso evidente l’inconsistenza di una governance senza legittimità democratica e l’illusione di una società planetaria fondata sulla sola interconnessione economica. Di fronte a questo fallimento, si impone l’urgenza di ripensare le categorie politiche attraverso cui si struttura l’azione collettiva. La risposta non può essere il ritorno al nazionalismo, ma nemmeno un europeismo o un internazionalismo privi di forza e di realismo. Serve, piuttosto, una proposta ideologica alternativa, capace di rilanciare un impegno collettivo. In questa cornice, il federalismo emerge come una piattaforma teorica e pratica in grado di coniugare libertà e solidarietà, differenza e coesione, identità e apertura. Il suo valore risiede nella capacità di proporre una divisione della sovranità che eviti le derive centralistiche dello Stato nazionale, senza scivolare in forme di tribalismo etnico o localismo esclusivo. Il federalismo, infatti, offre un modello multilivello di governo e cittadinanza, in cui le persone partecipano alla vita politica a partire dal locale fino al globale, riconoscendo nell’altro non una minaccia ma una condizione di comune umanità.

Questa visione si fonda su un ripensamento radicale della nozione di comunità. Non più spazio di esclusione, ma luogo di convivenza attiva e progettuale. Il federalismo consente di superare il paradigma dominante che oppone diritti individuali e legami collettivi, mostrando come la libertà personale possa realizzarsi pienamente solo in una cornice istituzionale che valorizzi le differenze e riconosca pari dignità a tutte le voci. In questo senso, è anche una teoria critica della sovranità assoluta: pone la questione del potere e della sua legittimità, chiedendosi non solo chi governa, ma in nome di cosa e con quale responsabilità. La proposta federalista si declina in diverse direzioni. A livello globale, mira alla costruzione di un ordine planetario fondato sul diritto e sul riconoscimento reciproco, capace di affrontare in modo cooperativo le grandi sfide della contemporaneità: dalla crisi climatica alle migrazioni, dalle diseguaglianze globali ai conflitti armati. A livello continentale, implica un profondo ripensamento dell’Unione Europea, trasformandola da spazio economico a comunità politica e federale, da burocrazia tecnocratica a progetto democratico e inclusivo. A livello nazionale e locale, esige la valorizzazione delle autonomie e delle minoranze, la promozione della partecipazione, la creazione di spazi pubblici autentici in cui si sviluppi una cittadinanza attiva.

Il federalismo, in quanto idea orientata al futuro, è anche una risposta all’impasse del pensiero progressista, spesso paralizzato tra la difesa dell’esistente e l’incapacità di proporre alternative credibili. In tal senso, può offrire una base comune a molteplici battaglie contemporanee: il femminismo, l’ecologismo, le lotte per i diritti civili e sociali, la giustizia intergenerazionale e globale. Non si tratta di una somma di istanze, ma di una visione integrata che riconosce nella pluralità delle esperienze umane una ricchezza da cui partire per costruire un progetto di civiltà condiviso. Il federalismo è lo strumento istituzionale con cui queste singole lotte internazionali possono essere messe a sistema ed uscire dalla dimensione dell’utopia. L’obiettivo è recuperare il senso dell’azione politica come responsabilità verso il mondo, contrastando il cinismo diffuso e il riflusso nell’individualismo. La cittadinanza non è solo uno status giuridico, ma un impegno etico e sociale: è partecipazione al destino comune e costruzione di relazioni fondate sulla reciprocità. A fronte della crisi della rappresentanza e del riemergere di pulsioni autoritarie, il federalismo propone un modo diverso di intendere il potere: non come dominio, ma come capacità condivisa di incidere sul reale, come mezzo per l’autodeterminazione delle persone e dei popoli per riacquisire spazi di libertà. In questo quadro, le giovani generazioni, le minoranze, le donne, gli esclusi diventano attori fondamentali di una trasformazione possibile come nuovi soggetti rivoluzionari.

Concludendo, possiamo dire che il federalismo è una proposta di senso in un mondo disorientato, una risposta sistematicamente alternativa alla nostalgia reazionaria e alla rassegnazione tecnocratica. Esso è, in definitiva, un progetto: non un’utopia per creare un futuro già scritto, ma come apertura alla possibilità, come scommessa sulla capacità dell’umanità di costruire un ordine più giusto, solidale e pacifico. Se volessimo schematizzare e semplificare, si potrebbe dire che è un pensiero per interpretare il presente, un’idea in cui identificarsi e un’azione da mettere in campo ascoltando e confrontandosi con gli altri.

Tre dimensioni imprescindibili e quotidiane

Riprendendo le categorie di Mario Albertini, potremmo dire che il federalismo ha un aspetto di valore, la pace positiva kantiana, che concepisce l’impossibilità dei conflitti tra gli Stati e che garantisce la base su cui realizzare la sintesi dei grandi valori di civiltà del nostro tempo: democrazia, libertà, solidarietà, uguaglianza e sostenibilità. La garanzia della pace positiva è la conditio sine qua non che consente l’affermazione degli altri valori: questo avviene perché ogni grande ideale universale trova da sempre un ostacolo nei conflitti tra Stati e nell’anarchia internazionale. La risposta federalista non si limita a immaginare però la mancanza di guerra, bensì si impegna a progettare la stabilità della pace conquistata.

Non può esserci pace con la repressione dei diritti civili, delle libertà o in mezzo a una lotta di classe. Le istituzioni federali rappresentano poi le “gambe” attraverso cui questi stessi valori si concretizzano, permettendo, attraverso la divisione della sovranità, di aggiungere un ulteriore contrappeso ai meccanismi della democrazia liberale classica. Sono proprio le istituzioni la garanzia dell’autodeterminazione della persona, nel perimetro costituzionale dei principi definiti da tempo come “universali”, e della libertà senza oppressione. Non si tratta di uno strumento neutrale: esse evolvono con la società e devono difenderne le conquiste dalle velleità reazionarie. Sono infatti determinanti per contribuire a plasmare un ultimo aspetto fondamentale del federalismo, quello storico-sociale. Il modello di società in cui i valori trovano una realizzazione storica in un nuovo “patto sociale” che non guardi tanto ai soli Stati, ma a tutti coloro che scelgono di essere parte di quella comunità: una società aperta, plurale, interculturale, interdipendente, fondata su un’appartenenza multilivello e sulla diversità come ricchezza. In un pianeta plagiato dal nazionalismo metodologico e plasmato dagli Stati nazionali che giustificano e propagandano le divisioni del genere umano, quella federalista è la lotta della ragione per un mondo possibile che ancora non esiste. È difficile rendere l’evidenza della necessità politica in una crisi sistemica, ma non è impossibile.

Torniamo a unire le persone. Creiamo l’avanguardia di un futuro che non è da scoprire, ma da realizzare col nostro operato.

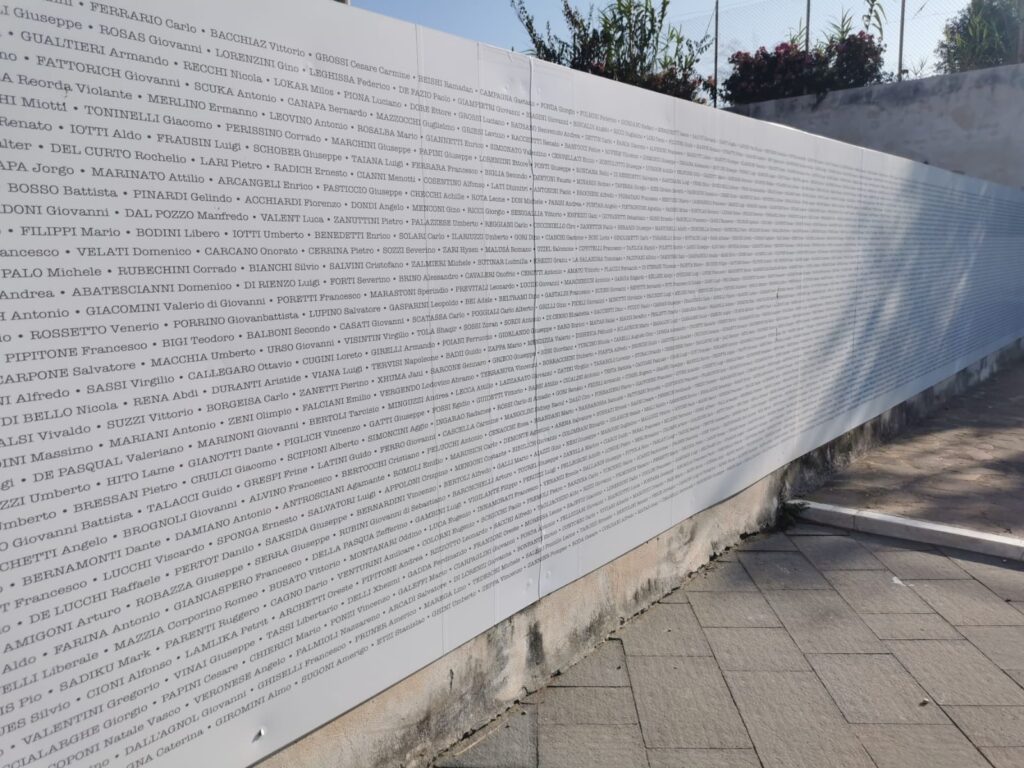

Giulio Saputo, vice segretario generale del Movimento Europeo. Articolo tratto dall’intervento pronunciato in occasione del lancio della campagna ANPI “Muoviamoci. Staffetta partigiana per un’altra Europa: pace, lavoro, democrazia, diritti”, 12 giugno 2025, Ventotene (LT)

Fonti

Il federalismo contro la paura. Una bussola per la planetarizzazione (Edizioni Altravista, Pavia, 2025)

Pubblicato giovedì 3 Luglio 2025

Stampato il 16/01/2026 da Patria indipendente alla url https://www.patriaindipendente.it/idee/editoriali/il-federalismo-come-alternativa-al-nazionalismo-della-paura-e-alla-democrazia-illiberale/